सामाजिक न्याय

स्वच्छ पेयजल के लिये भारत का ब्लूप्रिंट

प्रिलिम्स के लिये:जलजनित रोग, जल जीवन मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन, केंद्रीय जल आयोग मेन्स के लिये:भारत में जल प्रशासन की चुनौतियाँ, जल संकट में शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे की भूमिका, जल संसाधन प्रबंधन |

स्रोत:द हिंदू

चर्चा में क्यों?

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 'विकसित भारत @2047' दृष्टिकोण के अनुरूप संपूर्ण भारत में नलों से सीधे स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिये एक ब्लूप्रिंट पेश किया है।

- इस योजना का उद्देश्य बोतलबंद जल और टैंकरों से हटकर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विश्वसनीय आपूर्ति के लिये सतत् जल उपचार प्रणालियों और मज़बूत बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित है।

सभी के लिये स्वच्छ पेयजल पर ब्लूप्रिंट के उद्देश्य क्या हैं?

- सुरक्षित पेयजल: इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नलों से स्वच्छ, सुरक्षित पेयजल तक सीधी पहुँच प्रदान करके बोतलबंद जल और जल के टैंकरों से दूरी बनाना है।

- जल उपचार अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना: इस ब्लूप्रिंट में जल उपचार संयंत्रों और वितरण नेटवर्क को उन्नत बनाने और विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि सतत् और विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- इसका उद्देश्य देश भर में जलजनित बीमारियों और प्रदूषण के जोखिम को कम करने के लिये जल की गुणवत्ता में सुधार करना है ।

- स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली: इस ब्लूप्रिंट में जल के उपयोग पर निगरानी रखने, रिसाव का पता लगाने और वितरण को अनुकूलित करने के लिये स्मार्ट मीटर, सेंसर और दूरस्थ निगरानी प्रणालियों का उपयोग करके जल बुनियादी ढाँचे के डिजिटलीकरण को शामिल किया गया है।

- जल पुनर्चक्रण पहल: इस योजना का लक्ष्य कृषि, औद्योगिक और शहरी उपयोग के लिये प्रतिदिन 10,000 मिलियन लीटर (MLD) जल का पुनर्चक्रण करना है।

- यह उद्योगों को सतत् परिचालन को बढ़ावा देने के लिये जल पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित करता है।

- यह योजना स्वच्छ जल के स्रोतों पर दबाव कम करने के लिये कृषि में उपचारित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देती है तथा जल-कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करती है।

- जल निकायों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार: यह पहल जल भंडारण को बढ़ावा देने, गुणवत्ता में सुधार करने और भूजल को पुनर्भरण करने के लिये झीलों, तालाबों, नदियों और पारंपरिक कुओं को बहाल करने पर केंद्रित है।

- यह प्राकृतिक रूप से वर्षा जल को अवशोषित करने और अपवाह को कम करने के लिये पारगम्य सतहों के साथ हरित शहरी बुनियादी ढाँचे के निर्माण को बढ़ावा देता है।

भारत में पेयजल की स्थिति क्या है?

- बुनियादी पेयजल तक पहुँच: वर्ष 2020-2021 में, 95% ग्रामीण और 97.2% शहरी आबादी के पास पीने योग्य जल के बेहतर स्रोतों तक पहुँच थी।

- भूजल पर निर्भरता: ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का 85% तथा शहरी क्षेत्रों में 48% हिस्सा भूजल का है।

- भूजल पर यह निर्भरता 30 मिलियन से अधिक पहुँच बिंदुओं (जैसे, हैंडपंप और ट्यूबवेल) से आती है।

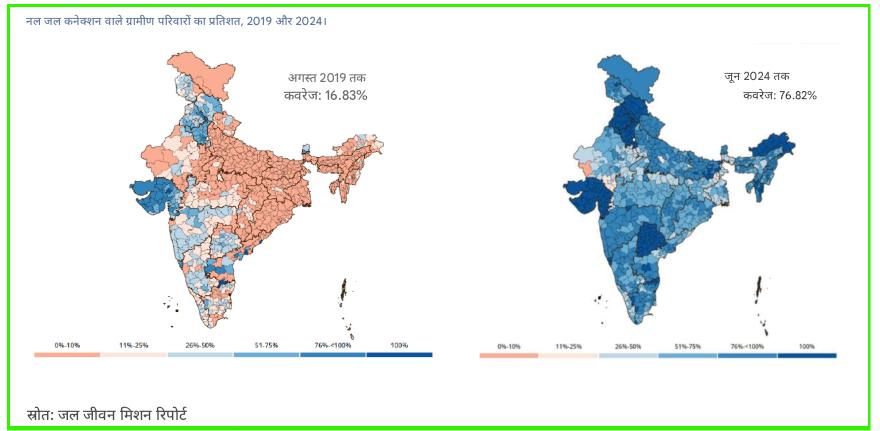

- नल और पाइप से जल: फरवरी 2025 तक, जल जीवन मिशन (JJM) ने कुल 15.44 करोड़ घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है, जो भारत के 79.74% ग्रामीण परिवारों को कवर करता है।

- यह 100% कवरेज प्राप्त करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्वच्छ पेयजल तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति का परिचायक है।

- शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2011 में पाइप जलापूर्ति कवरेज 71% थी और वर्ष 2019 तक भारत की 93% शहरी आबादी तक बुनियादी जल की आपूर्ति थी।

- वर्ष 2015 में शुरू किये गए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) का उद्देश्य सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति प्राप्त करना है। नवंबर 2023 तक 1.73 करोड़ नए नल कनेक्शन दिये गए।

- अमृत 2.0 का लक्ष्य वर्ष 2026 तक 100% कार्यात्मक नल कनेक्शन एवं जल सुरक्षा प्रदान करना है जिसमें 24x7 दबावयुक्त जल आपूर्ति प्रणालियों (PWSS) और "नल से जल" सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

भारत में पेयजल तक पहुँच संबंधी क्या चुनौतियाँ हैं?

- जल की कमी: भारत में विश्व की 17% आबादी है लेकिन यहाँ कुल मीठे जल संसाधनों का केवल 4% ही है। इससे जल की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है, खासकर तब जब वर्ष 2050 तक मांग, उपलब्ध संसाधनों से 256 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) अधिक होने का अनुमान है।

- केंद्रीय जल आयोग का अनुमान है कि वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1,486 m³ रही जो वर्ष 2031 तक घटकर 1,367 m³ हो जाएगी।

- भारत पहले से ही जल-संकटग्रस्त राष्ट्र है (प्रति व्यक्ति 1,700 m³ से कम) तथा यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो जल-विरल (प्रति व्यक्ति 1,000 m³ से कम) होने का खतरा है।

- शहरी दबाव: तीव्र शहरीकरण के कारण भू-जल का अत्यधिक दोहन होने के साथ जल प्रदूषण हो रहा है। कई शहरी गरीब निजी टैंकरों या असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर हैं।

- जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दे: नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक से पता चलता है कि 16 राज्यों का स्कोर 50/100 से कम है, जो खराब जल प्रबंधन का परिचायक है।

- भारत में जल प्रशासन टॉप-डाउन दृष्टिकोण तथा इंजीनियरिंग-संचालित है जो बाँध बनाने तथा भू-जल दोहन पर केंद्रित है तथा नदी प्रणाली के स्वास्थ्य तथा जलग्रहण क्षेत्र की स्थिरता को नजरअंदाज़ किया जाता है।

- भारत में नीतियाँ मुख्य रूप से बाँधों, पाइपलाइनों और बोरवेलों के माध्यम से जल आपूर्ति बढ़ाने पर केंद्रित रही हैं जबकि मांग प्रबंधन (जैसे कि कृषि और शहरी संरक्षण में जल-उपयोग दक्षता) की उपेक्षा की गई है।

- परिणामस्वरूप, आपूर्ति प्रणालियों के विस्तार के बावजूद, बढ़ती मांग एवं जल की बर्बादी के कारण बंगलूरू जैसे शहरों को अभी भी जल की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है।

- बुनियादी ढाँचे का अभाव: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 76वें दौर के अनुसार केवल 21.4% घरों में पाइप से पेयजल उपलब्ध है तथा केवल 28% शहरी अपशिष्ट जल का ही उपचार किया जाता है जिससे शेष जल निकाय प्रदूषित होते हैं।

- भारत में पुराने बुनियादी ढाँचे, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और अनियोजित शहरीकरण के कारण जल संकट बना हुआ है।

- जल प्रणालियों के उन्नयन के लिये अधिक निवेश के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय की आवश्यकता है। JJM हेतु आवंटित बजट को 9.10 लाख करोड़ रुपए से 8.68 लाख करोड़ रुपए करने से इस पर और भी दबाव पड़ा है, जिसका असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों पर पड़ रहा है।

- भू-जल ह्रास: भारत में मुफ्त विद्युत जैसी नीतियों के कारण भू-जल का अत्यधिक दोहन (विशेष रूप से कृषि प्रधान क्षेत्रों में) हो रहा है जिससे जल संसाधन कम हो रहे हैं।

- इससे सुरक्षित पेयजल तक पहुँच में कमी आती है, संदूषण का खतरा बढ़ जाता है तथा पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करना जटिल हो जाता है।

- जल गुणवत्ता: अधिकांश भारतीय शहरों से जल निकायों में अनुपचारित सीवेज प्रावाहित होता है जिससे जल की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो जाती है। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल 6% शहरी घरों को नगरपालिका स्रोतों से पीने योग्य जल मिलता है जबकि 62% प्यूरीफायर पर निर्भर हैं।

- चिंताजनक तथ्य यह है कि नॉनिलफेनॉल, एक विषैला अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायन, संपूर्ण भारत में पेयजल के नमूनों में पाया गया है, फिर भी भारत में इसे विनियमित करने के लिये विशिष्ट मानकों का अभाव है।

- व्यवहारगत परिवर्तन: जल की बर्बादी और अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाओं जैसी सार्वजनिक प्रवृत्ति से स्वच्छ पेयजल की संधारणीय पहुँच सुनिश्चित करने में JJM और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकारी पहलों की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न होती है।

भारत सभी के लिये स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय कर सकता है?

- पुरी की 24 घंटे नल जल पहल: पुरी, ओडिशा भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जो 'ड्रिंक फ्रॉम टैप' परियोजना के तहत नल से सीधे उच्च गुणवत्ता वाला, 24x7 पेयजल उपलब्ध करा रहा है।

- यह पहल अन्य शहरों के लिये जल अवसंरचना को उन्नत करने तथा पेयजल तक सुरक्षित एवं निरंतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये एक आदर्श प्रस्तुत करती है।

- जलवायु अनुकूलन: जलवायु-अनुकूल जल बुनियादी ढाँचे जैसे बाढ़-रोधी तटबंधन और तटबंधों, विलवणीकरण संयंत्रों, वर्षा जल संचयन प्रणालियों और बाढ़ जल भंडारण जलाशयों में निवेश करने की आवश्यकता है।

- अनियमित वर्षा और निरंतर होने वाले अनावृष्टि के शमन हेतु जल नियोजन में जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत किया जाना आवश्यक है।

- जल निकायों का पुनरुद्धार: समुदाय संचालित संरक्षण मॉडल के माध्यम से नदियों, झीलों और तालाबों का पुनरुद्धार, जैसा कि नमामि गंगे कार्यक्रम, किया जाना चाहिये।

- जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिये जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण और मृदा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) के माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

- तकनीकी नवाचार: ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिये सौर ऊर्जा चालित जल शोधन प्रणालियों और रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) प्रौद्योगिकियों का विस्तार किया जाना चाहिये।

- वास्तविक समय में निगरानी और च्यवन का पता लगाने के लिये IoT, सेंसर और AI का उपयोग करके स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणालियों का विस्तार किया जाना चाहिये।

- नीतिगत एवं विधिक सुधार: सतत् उपभोग सुनिश्चित करने के लिये उपयोगकर्त्ता द्वारा भुगतान किये जाने वाले जल मूल्य निर्धारण का क्रियान्वन किया जाना चाहिये।

- ड्रिप सिंचाई, एक्वापोनिक्स कृषि क्षेत्र के विकास और जल-गहन फसलों के लिये सब्सिडी को कम करने जैसी जल-कुशल प्रथाओं को प्रोत्साहित करके कृषि में मांग-पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत रणनीतिक शासन सुधारों, प्रौद्योगिकी के ईष्टतम उपयोग, जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने, जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति तत्पर रहने के साथ वर्ष 2047 तक सभी के लिये स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित कर सकता है। इन उपायों के लिये नीति, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: सभी लिये जल: असंभव परिकल्पना अथवा साध्य वास्तविकता?, पेयजल की सार्वदेशिक उपलब्धता के लिये भारत के रोडमैप का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन नगर उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिये सुप्रसिद्ध है, जहाँ बाँधों की एक शृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? (2021) (a) धोलावीरा उत्तर: (a) प्रश्न. 'वाटर क्रेडिट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? (2020) प्रश्न. रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिये जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइये। (2020) |

भारतीय राजव्यवस्था

लोकसभा उपाध्यक्ष

प्रिलिम्स के लिये:अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद: नियम, संवैधानिक प्रावधान और अधिदेश, संसद के पीठासीन अधिकारियों के लिये प्रावधान, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 95 मेन्स के लिये:उपाध्यक्ष का महत्त्व |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

लोकसभा की कार्यपद्धति में निष्पक्षता और निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक रूप से परिकल्पित पद महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद 17वीं लोकसभा के दौरान रिक्त रहा तथा 18वीं लोकसभा में भी रिक्त है।

- यद्यपि संविधान में नियुक्ति के लिये कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किंतु अनुच्छेद 93 और 178 में विनिर्दिष्ट "चुनेगी" और "यथाशक्य शीघ्र" पदों का प्रयोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन को अनिवार्य बनाता है।

लोकसभा उपाध्यक्ष के पद से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 93: इसमें प्रावधान है कि लोकसभा को यथाशीघ्र सदन के दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना होगा।

- अनुच्छेद 94: इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, पद त्याग और पद से हटाए जाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

- अनुच्छेद 95(1): अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा सदन की अध्यक्षता करते हुए पद की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

- नियमों में "अध्यक्ष" के सभी संदर्भों को उप-अध्यक्ष के लिये भी संदर्भ माना जाएगा, उस समय के लिये जब वह अध्यक्षता करते हैं।

- अनुच्छेद 178: इसमें राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिये तत्संबंधी प्रावधान है।

- चुनाव प्रक्रिया:

- लोकसभा उपाध्यक्ष (अध्यक्ष सहित) का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है।

- यह चुनाव लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों द्वारा विनियमित होता है।

- अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण करता है।

- विपक्षी दल ने कई बार लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण कियाहै। (लेकिन यह न तो संविधान द्वारा और न ही किसी कानून द्वारा अनिवार्य है, यह मात्र परिपाटी है)।

- उदाहरण के लिये UPA-I (वर्ष 2004-09) और UPA-II (वर्ष 2009-14) सरकारों के साथ-साथ अटल बिहारी वाजपेयी (वर्ष 1999 से 2004), पी वी नरसिम्हा राव (वर्ष 1991-96) और चंद्रशेखर (वर्ष 1990-91) के कार्यकाल के दौरान।

- अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है; केवल तीसरी अनुसूची के तहत सांसद की शपथ ही पर्याप्त है।

- कार्यकाल और निष्कासन:

- उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की तरह, लोकसभा के कार्यकाल तक पद धारण करता है लेकिन निम्नलिखित मामलों में वह इसे पहले भी रिक्त कर सकता है:

- लोकसभा सदस्य नहीं रह जाता है;

- अध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र देता है;

- 14 दिन की पूर्व सूचना पर कुल लोकसभा सदस्यों के बहुमत (पूर्ण बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया गया हो।

- जब भी लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा उस पद को भरने के लिये एक नए सदस्य का चुनाव करती है।

- उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की तरह, लोकसभा के कार्यकाल तक पद धारण करता है लेकिन निम्नलिखित मामलों में वह इसे पहले भी रिक्त कर सकता है:

लोकसभा उपाध्यक्ष के पद से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

- लोकसभा उपाध्यक्ष का पद ब्रिटिश शासन के तहत केंद्रीय विधान सभा में शुरू हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा वर्ष 1921 में इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति थे।

- स्वतंत्रता के बाद एम. अनंथशयनम अयंगर भारत की लोकसभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष बने।

- वर्ष 1956 में लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के निधन के बाद, अयंगर ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बाद में वे दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए।

लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का क्या महत्त्व है?

- विधायी निरंतरता सुनिश्चित करना: उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के साथ प्रक्रियात्मक व्यवस्था बनाए रखता है और विधायी निष्क्रियता को रोकता है।

- संवैधानिक अधिकार: अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा उपाध्यक्ष एक स्वतंत्र संवैधानिक पद पर होता है और वह अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है। यह पद नियम समिति जैसी प्रमुख संसदीय समितियों से भी संबंधित होता है।

- तटस्थ और निष्पक्ष भूमिका: निर्वाचित होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह दलीय संबद्धता से ऊपर उठकर कार्य करेगा तथा संसदीय प्रक्रियाओं में निष्पक्षता के साथ लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करेगा।

- लोकतांत्रिक समावेशन एवं आम सहमति का निर्माण: परंपरागत रूप से विपक्ष को दिया जाने वाला लोकसभा उपाध्यक्ष का पद द्विदलीय सहयोग के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य करता है तथा इससे आम सहमति आधारित राजनीति और अंतर-दलीय विश्वास को बढ़ावा मिलता है। इससे संस्थागत संतुलन को बनाए रखने संसदीय नेतृत्व में समावेशिता को बढ़ावा देने तथा विधायिका के लोकतांत्रिक लोकाचार को मज़बूत करने में सहायता मिलती है।

नोट:

- किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है।

लोकसभा उपाध्यक्ष के कार्यालय के प्रभावी कामकाज के लिये किन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है?

- चुनाव के लिये स्पष्ट समय-सीमा: संविधान में संशोधन किया जा सकता है या एक विशिष्ट अवधि के भीतर (उदाहरण के लिये, नई लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर) उपाध्यक्ष के चुनाव को अनिवार्य करने के लिये नियम बनाए जाने चाहिये।

- एक वैधानिक प्रावधान लाया जा सकता है, जिसके तहत राष्ट्रपति को, निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, चुनाव प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार दिया जा सकता है।

- प्राधिकार का नियमित हस्तांतरण: अध्यक्ष की उपस्थिति में भी लोकसभा उपाध्यक्ष को पीठासीन कर्त्तव्यों का नियमित हस्तांतरण संस्थागत रूप से करने से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो सकती है तथा कार्यालय की कार्यात्मक प्रासंगिकता की पुष्टि हो सकती है।

- स्पष्ट भूमिका संहिताकरण: विस्तृत संसदीय नियमों या वैधानिक ढाँचे के माध्यम से लोकसभा उपाध्यक्ष की शक्तियों और ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करने से अस्पष्टता कम होगी और कार्यपालिका के प्रभाव से विधायी तटस्थता की रक्षा होगी।

निष्कर्ष

भारत में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है। इस पद को बनाए रखना नियम-आधारित शासन, संस्थागत अखंडता और लोकतांत्रिक लचीलेपन के सम्मान की परीक्षा है। संसद के लिये यह आवश्यक है कि वह शीघ्रता से और संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संवैधानिक और कार्यात्मक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

(a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2012)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (2021) प्रश्न. आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रामाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धत कीजिये। (2020) |