शासन व्यवस्था

2030 तक ग्रीन शिप बिल्डिंग हेतु वैश्विक केंद्र

प्रिलिम्स के लिये:ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का सतत् विकास लक्ष्य, पेरिस समझौता, प्रधानमंत्री गति शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)। मेन्स के लिये:पोत निर्माण क्षेत्र से संबंधित भारत की पहल। |

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्री ने ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम की शुरुआत के साथ भारत को वर्ष 2030 तक ग्रीन शिप निर्माण हेतु वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य की घोषणा की है।

- इस पहल का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

पोत-परिवहन क्षेत्र से संबंधित भारत की पहल:

- हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिये भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS):

- भारत का पहला NCoEGPS केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) तथा ऊर्जा और संसाधन संस्थान के बीच एक सहयोग है। यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है।

- केंद्र का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य (14) को संरक्षण और समुद्र आधारित संसाधनों के सतत् उपयोग के माध्यम से प्राप्त करना एवं समुद्री तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी रूप से प्रदूषण से बचाना है।

- केंद्र पेरिस समझौते के तहत दायित्त्वों को पूरा करते हुए भारत में ग्रीन शिपिंग के लिये नियामक ढाँचा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने का रोडमैप विकसित करेगा।

- NCoEGPS, MoPSW के तहत पत्तनों, शिपिंग और अन्य संस्थानों के लिये ग्रीन शिपिंग क्षेत्रों पर नीति, अनुसंधान एवं सहयोग पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये MoPSW की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा।

- भारत का पहला NCoEGPS केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) तथा ऊर्जा और संसाधन संस्थान के बीच एक सहयोग है। यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है।

- ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम:

- ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम द्वारा संचालित 'ग्रीन हाइब्रिड टग्स' के साथ शुरू होगा और भविष्य में मेथनॉल, अमोनिया एवं हाइड्रोजन जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन समाधानों को अपनाया जाएगा।

- इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में शुरुआती ग्रीन टग को आरंभ करना है एवं वर्ष 2030 तक सभी टग्स का 50% ग्रीन टग्स में परिवर्तित करना है।

- ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम द्वारा संचालित 'ग्रीन हाइब्रिड टग्स' के साथ शुरू होगा और भविष्य में मेथनॉल, अमोनिया एवं हाइड्रोजन जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन समाधानों को अपनाया जाएगा।

- प्रधानमंत्री गति शक्ति:

- प्रधानमंत्री गति शक्ति- ग्रीन पोर्ट्स पहल के साथ मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिये राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से देश में हरित रसद आपूर्ति शृंखलाओं के विकास में पहले ही तीव्रता देखी जा रही है।

- बंदरगाहों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति टन कार्गो के कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है।

- प्रधानमंत्री गति शक्ति- ग्रीन पोर्ट्स पहल के साथ मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिये राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से देश में हरित रसद आपूर्ति शृंखलाओं के विकास में पहले ही तीव्रता देखी जा रही है।

- हरित यात्रा वर्ष 2050 परियोजना:

- यह नॉर्वे सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के मध्य मई 2019 में शुरू की गई एक साझेदारी परियोजना है, जिसका उद्देश्य शिपिंग उद्योग को कम कार्बन उत्सर्जन हेतु भविष्य की ओर उन्मुख करना है।

निष्कर्ष:

- वर्ष 2030 तक ग्रीन शिप बिल्डिंग के लिये ग्लोबल हब बनने का भारत का लक्ष्य एक स्वच्छ, हरित पर्यावरण की दिशा में बड़ा प्रयास है। इन पहलों से भारत के हरित रसद आपूर्ति शृंखलाओं के विकास में तेजी आएगी एवं कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जिससे सतत् विकास प्राप्त होगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. क्षेत्रीय सहयोग के लिये हिंद महासागर रिम संघ [इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR-ARC)'] के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: D व्याख्या:

|

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

पेटेंट एवरग्रीनिंग

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय पेटेंट कार्यालय, बेडाक्विलाइन, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, सर्वोच्च न्यायालय। मेन्स के लिये:पेटेंट की एवरग्रीनिंग |

चर्चा में क्यों?

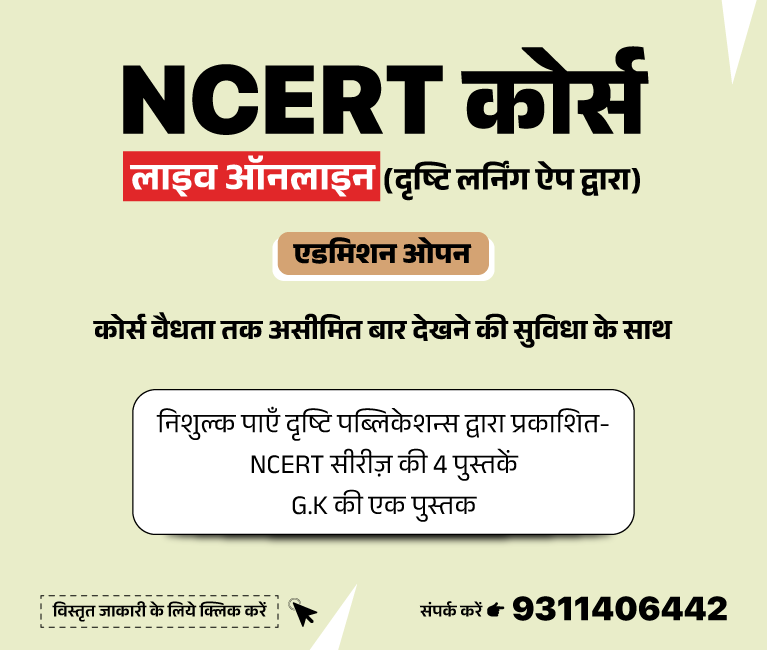

हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने जुलाई 2023 से भारत में तपेदिक रोधी दवा बेडाक्विलाइन के निर्माण पर अमेरिकी फार्मास्युटिकल दिग्गज जॉनसन एंड जॉनसन के पेटेंट की एवरग्रीनिंग के प्रयास को खारिज कर दिया।

- बेडाक्विलाइन बहु-दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों के उपचार हेतु एक महत्त्वपूर्ण दवा है, जिसके लिये सबसे प्रभावशाली दवा उपचार- आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पायराज़िनामाइड एवं एथमब्यूटोल ने काम करना बंद कर दिया है।

पेटेंट आवेदन क्यों खारिज कर दिया गया?

- J&J ने बेडाक्विलाइन टैबलेट बनाने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले रसायन के फ्यूमरेट साल्ट के लिये पेटेंट दायर किया।

- यह तर्क दिया गया था कि बेडाक्विलाइन की "ठोस दवा संरचना" निर्माण हेतु J&J के "आविष्कारशील कदम" (Inventive Step) की आवश्यकता नहीं थी।

- भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 2 (1) (ja) के अनुसार, एक 'आविष्कारशील कदम' एक आविष्कार है जो "किसी कला में व्यक्ति के कुशल होने को स्पष्ट नहीं करता है"।

- वर्तमान आवेदन पिछले पेटेंट के महत्त्व से युक्त है, जिसमें एक समान यौगिक पर चर्चा की गई जिस पर बेडाक्विलाइन आधारित है।

- पेटेंट अधिनियम, 1970 ने पेटेंट योग्यता को लेकर कुछ 'प्रतिबंध' लगाए हैं।

- "ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण के सरल उपयोग के लिये तब तक पेटेंट नहीं दिया जा सकता जब तक कि ऐसी ज्ञात प्रक्रिया एक नया उत्पाद नहीं बनाती या कम-से-कम एक नए अभिकारक को नियोजित नहीं करती।"

- अधिनियम की धारा 3(d) पेटेंट की ‘एवरग्रीनिंग’ पर प्रतिबंध लगाती है ताकि नवोन्मेषी फार्मा कंपनियों को पेटेंट को 20 वर्ष की वैधानिक अवधि से आगे बढ़ाने से रोका जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि एकाधिकार हमेशा के लिये न रहे।

- पेटेंट एक उत्पाद है और यह कोई सामान्य संस्करण नहीं है। हालाँकि बेडाक्विलाइन पेटेंट की समाप्ति के बाद दवा निर्माता कानून के अनुसार जेनेरिक संस्करण बना सकते हैं।

‘बहुऔषध-प्रतिरोधक तपेदिक’ (Multidrug-resistant TB or MDR-TB):

- MDR-TB, बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक प्रकार का तपेदिक संक्रमण है जो TB उपचार, आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन के लिये सबसे प्रभावी दवाओं में से कम-से-कम दो के लिये प्रतिरोधी होता है।

- MDR-TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, यह वही जीवाणु है जो नियमित प्रकृति वाले तपेदिक का कारण बनता है, इसका इलाज करना अधिक कठिन होता है।

- MDR-TB तब होता है जब TB का कारक माने जाने वाले बैक्टीरिया उत्परिवर्तित होते हैं और इस बीमारी के इलाज के लिये इस्तेमाल की जाने वाली मानक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बन जाते हैं।

- TB वाले रोगी नियमित उपचार के अपने पूरे चक्र को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में हो सकते हैं, जिस कारण बैक्टीरिया का उन्मूलन पूरी तरह से नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया को इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के प्रतिरोध को विकसित करने का अच्छा अवसर मिल जाता है।

इस अस्वीकृति का महत्त्व:

- इस अस्वीकृति से बेडाक्विलाइन की कीमत 80% तक कम होने की उम्मीद है।

- भारत में दवा प्रतिरोधी TB वाले लोगों की आबादी सबसे अधिक है। J&J के बेडाक्विलाइन पर पेटेंट का मतलब है कि प्रति व्यक्ति दवा की कीमत 400 अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2020 में संशोधित होकर 340 अमेरिकी डॉलर हो गई) होगी, साथ ही अन्य दवाओं की कीमत भी बढ़ेगी।

- अब तक भारत सरकार ने दवाओं की खरीद सीधे तौर पर की है और इसे राज्य स्तरीय तपेदिक कार्यक्रमों के माध्यम से वितरित किया है। जुलाई 2023 के बाद भारत में जेनेरिक दवाओं के निर्माता बेडाक्विलाइन के जेनेरिक संस्करण का उत्पादन कर सकेंगे।

पेटेंट की एवरग्रीनिंग:

- परिचय:

- पेटेंट की एवरग्रीनिंग पेटेंट की अवधि और उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिये दवाओं में फेरबदल करने का एक अभ्यास है।

- भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 ने पेटेंट की "एवरग्रीनिंग" की प्रथा को रोकने के लिये कई प्रावधान किये।

- यह महँगी संशोधित दवाओं को वहन नहीं कर सकने वाले लाखों लोगों की सहायता करने और साथ ही घरेलू जेनेरिक दवा बाज़ार के विकास के लिये है।

- चुनौतियाँ:

- यह प्रक्रिया दवा की चिकित्सीय प्रभावकारिता में कोई वृद्धि नहीं करती है। साथ ही कई देशों में सूक्ष्म सुधार पेटेंट संरक्षण हेतु अर्हता प्राप्त की जा सकती है। परिणामस्वरुप यह बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा को रोकेगी, जो बाज़ार एवं उपभोक्ताओं के लिये हानिकारक साबित होगा।

- कंपनियाँ अनुसंधान और विकास में खर्च होने वाली लागत का बचाव करते हुए दवाओं हेतु सुरक्षा की अवधि का विस्तार करती हैं एवं दवा की कीमतें बढ़ाती हैं, जबकि ऐसे निर्माण के लिये कोई लागत की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह केवल एक छोटा संयोजन या पहले से स्वीकृत दवाओं का संशोधन है।

- जेनेरिक दवाओं की कमी के कारण विविधता उपभोक्ताओं हेतु स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि करती है।

- पेटेंट की निरंतरता मुख्य रूप से उन अविकसित और विकासशील देशों में उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है जो ब्रांडेड दवाएँ नहीं खरीद सकते हैं, जबकि ये उन्हें घातक बीमारियों से बचा सकती हैं।

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- मिसाल नोवार्टिस बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पेटेंट को खारिज करने हेतु दायर अपील पर कहा कि इमैटिनिब मेसाइलेट का बीटा क्रिस्टलीय रूप ज्ञात पदार्थ (यानी इमैटिनिब मेसाइलेट) का एक नया रूप था, जिसमें प्रभावकारिता अच्छी तरह से ज्ञात थी और इसके साथ ही पेटेंट को खारिज कर दिया। यह मामला इस संबंध में एक प्रसिद्ध मिसाल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c) व्याख्या:

मेन्स:प्रश्न. भारतीय एकस्व अधिकार नियम (Patent Law) 1970 की धारा 3(d) में वर्ष 2005 में बलात् संशोधन कराने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए यह विवेचना कीजिये कि इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने नावराटिस की ग्लाइवेक (‘Glivec’) के एकस्व अधिकार आवेदन को किस प्रकार अस्वीकार किया। (मुख्य परीक्षा- 2013) |

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

IMF बेलआउट्स

प्रिलिम्स के लिये:IMF, विशेष आहरण अधिकार मेन्स के लिये:IMF बेलआउट्स - लाभ और हानि |

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में श्रीलंका की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिये 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बेलआउट योजना [विस्तारित निधि सुविधा (EFF) के तहत] की पुष्टि की।

- गिरती मुद्रा और मूल्य वृद्धि से चिह्नित अपने गंभीर आर्थिक संकट के कारण यह पाकिस्तान के साथ 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बेलआउट योजना के लिये भी बातचीत कर रहा है।

IMF बेलआउट्स:

- बेलआउट: बेलआउट संभावित दिवालियापन के खतरे का सामना कर रही कंपनी/देश को वित्तीय सहायता देने के लिये एक सामान्य शब्द है।

- यह ऋण, नकद, बॉण्ड या स्टॉक खरीद के रूप में हो सकता है।

- एक बेलआउट के लिये प्रतिपूर्ति की आवश्यकता (नहीं) हो सकती है, लेकिन अक्सर अधिक निरीक्षण और नियमों के साथ होती है।

- IMF बेलआउट्स: देशों की अर्थव्यवस्था को जब व्यापक आर्थिक ज़ोखिम होता है, अधिकांशतः मुद्रा संकट (जैसे कि श्रीलंका का सामना करना पड़ रहा है) का सामना करना पड़ता है तो वे आमतौर पर IMF से मदद मांगते हैं।

- देश अपने बाह्य ऋण और अन्य दायित्त्वों को पूरा करने, आवश्यक आयात करने और अपनी मुद्राओं के विनिमय मूल्य को बढ़ाने के लिये IMF से ऐसी सहायता मांगते हैं।

</div class="border-bg">

नोट:

- मुद्रा संकट का सामान्य कारण है:

- एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा का सकल कुप्रबंधन (अक्सर लोकलुभावन खर्च हेतु और मुद्रा छापने के लिये सत्ताधारी सरकार द्वारा दबाव डाला जाता है)।

- समग्र मुद्रा आपूर्ति में तेज़ी से वृद्धि, जो बदले में मूल्यों में वृद्धि और मुद्रा के विनिमय मूल्य में गिरावट का कारण बनती है।

- मुद्रा संकट का परिणाम है:

- मुद्रा में विश्वास की कमी।

- आर्थिक गतिविधि में व्यवधान (लोग वस्तुओं और सेवाओं के बदले में मुद्रा स्वीकार करने में संकोच करते हैं)।

- ऐसी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिये विदेशियों में अनिच्छा।

IMF:

- IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है तथा गरीबी को कम करता है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी।

- मूल रूप से IMF का प्राथमिक लक्ष्य अपने स्वयं के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे देशों द्वारा प्रतिस्पर्द्धी मुद्रा अवमूल्यन को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय करना था।

- यह उन देशों की सरकारों के लिये ऋणदाता हेतु अंतिम विकल्प है, जिन्हें गंभीर मुद्रा संकट से निपटना पड़ता है।

- भारत ने IMF से सात बार वित्तीय सहायता मांगी है किंतु वर्ष 1993 के बाद से सहायता नहीं मांगी। IMF से लिये गए सभी ऋणों का पुनर्भुगतान मई 2000 तक कर दिया गया था।

IMF बेलआउट कैसे प्रदान करता है?

- प्रक्रिया:

- IMF खराब अर्थव्यवस्थाओं को अक्सर विशेष आहरण अधिकार (SDR) के रूप में धन उधार देता है।

- SDR केवल पाँच मुद्राओं की एक बास्केट का प्रतिनिधित्त्व करते हैं, अर्थात् अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड।

- यह उधार कई ऋण कार्यक्रमों जैसे- विस्तारित ऋण सुविधा, लचीली क्रेडिट लाइन, स्टैंड-बाय समझौतों आदि द्वारा किया जाता है।

- बेलआउट प्राप्त करने वाले देश अपनी परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रयोजनों के लिये SDR का उपयोग कर सकते हैं।

- IMF खराब अर्थव्यवस्थाओं को अक्सर विशेष आहरण अधिकार (SDR) के रूप में धन उधार देता है।

- स्थितियाँ:

- IMF से ऋण प्राप्त करने की शर्त के रूप में देश को कुछ संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिये सहमत होना पड़ सकता है।

- ऋण शर्तों की आलोचना:

- जनता हेतु बहुत सख्त।

- अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित होने का आरोप लगाया जाना।

- मुक्त-बाज़ार समर्थक अत्यधिक हस्तक्षेपवादी होने के लिये IMF की आलोचना करते हैं।

- समर्थन:

- सफल ऋण कई कारकों पर निर्भर करता है; यदि किसी देश की त्रुटिपूर्ण नीतियों, जिसके कारण संकट उत्पन्न हुआ, में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो IMF द्वारा उसे ऋण प्रदान करने का कोई अर्थ नहीं है।

- खराब संस्थागत कामकाज और उच्च भ्रष्टाचार वाले देशों में बेलआउट राशि खर्च किये जाने की संभावना सबसे अधिक होती है।

IMF बेलआउट प्रदान करने के प्रभाव:

- लाभ:

- वे कठिन आर्थिक परिस्थितियों में देश के अस्तित्त्व को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि के लिये अधिक हानिकारक उपायों का सहारा लिये बिना भुगतान संतुलन समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं।

- वे उद्योग जिनके विफल होने की संभावना अत्यंत कम होती है, इस प्रकार के उद्योगों के विफल होने की स्थिति में वित्तीय प्रणाली के पूर्ण पतन से बचा जा सकता है।

- समग्र बाज़ारों के सुचारू संचालन से आवश्यक संस्थानों को दिवालिया होने से बचाया जा सकता है।

- वित्तीय सहायता के अतिरिक्त IMF किसी देश को आर्थिक सुधारों को लागू करने और अपने संस्थानों को मज़बूत करने में मदद के लिये तकनीकी सहायता एवं विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है।

- हानि:

- आर्थिक नीतिगत सुधारों हेतु IMF की कठोर शर्तों के परिणामस्वरूप सरकार के खर्च में कमी, करों में वृद्धि आदि हो सकती है जो राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय हो सकती है साथ ही सामाजिक अशांति का कारण बन सकती है।

- IMF बेलआउट की मांग निवेशकों और उधारदाताओं की नज़र में देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे देश के लिये अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार तक पहुँच बनाना और मुश्किल हो जाता है।

- बार-बार IMF बेलआउट बाह्य वित्तीयन पर निर्भरता की स्थिति पैदा कर सकता है और देशों को अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु आवश्यक दीर्घकालिक सुधारों को लागू करने से हतोत्साहित कर सकता है।

- IMF बेलआउट को किसी सरकार की आर्थिक विफलता की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति और सरकार का पतन भी हो सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. "त्वरित वित्तीयन प्रपत्र (Rapid Financing Instrument)" और "त्वरित ऋण सुविधा (Rapid Credit Facility)" निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिये जाने के उपबंधों से संबंधित हैं? (2022) (a) एशियाई विकास बैंक उत्तर: (b) व्याख्या:

|

स्रोत: द हिंदू

भूगोल

बदलते पश्चिमी विक्षोभ

प्रिलिम्स के लिये:पश्चिमी विक्षोभ, आकस्मिक बाढ़, भूमध्य क्षेत्र, कैस्पियन सागर, हिमालयी हिमनद, रबी फसल। मेन्स के लिये:पश्चिमी विक्षोभ, भारत के लिये पश्चिमी विक्षोभ का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

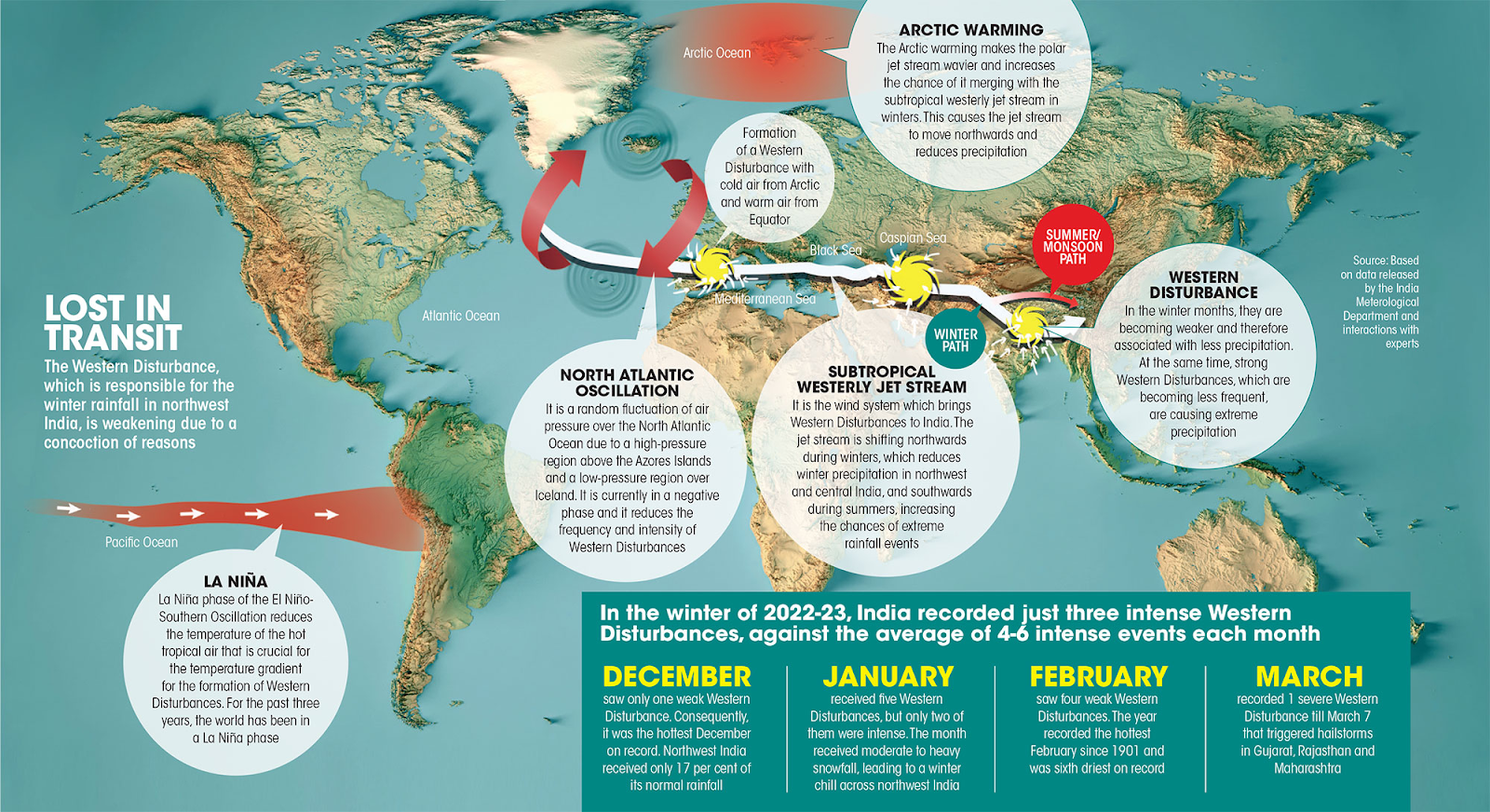

हालिया अध्ययनों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की बदलती प्रकृति भारत में सर्दियों के असामान्य मौसम का प्राथमिक कारण हो सकती है।

- भारत में पिछले तीन वर्षों में सामान्य सर्दी का मौसम नहीं रहा है। देश में मानसून के बाद दूसरा सबसे नम रहने वाला मौसम असामान्य रूप से शुष्क और गर्म रहा है।

पश्चिमी विक्षोभ का भारत में सर्दी के मौसम पर हालिया प्रभाव:

- क्रमशः दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 में भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, जहाँ वर्ष भर में होने वाली वर्षा में से 30% सर्दियों के दौरान होती है, में 83% और 76% की कमी देखी गई है।

- पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में दिसंबर 2022 और अधिकांश जनवरी 2023 में हिमालय से बहने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण शीत लहर और ठंडे दिनों का अनुभव किया गया।

- पश्चिमी विक्षोभ ओलावृष्टि के लिये भी उत्तरदायी है जो खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाती है, जो कोहरे के कारण वायु, रेल और सड़क सेवाओं को बाधित करता है और बादल फटने से आकस्मिक बाढ़ (Flash Floods) की समस्या उत्पन्न करता है।

पश्चिमी विक्षोभ:

- परिचय:

- पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफानों की एक शृंखला है जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ये 9,000 किमी. से अधिक की दूरी तय करके भारत में पहुँचते हैं। यह उत्तर-पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा के लिये उत्तरदायी है।

- पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से आर्द्रता एकत्र करता है और पश्चिमी हिमालय पर्वत से टकराने से पहले ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर से गुज़रता है।

- जबकि तूफान प्रणाली पूरे वर्ष में मौजूद होती है, वे मुख्य रूप से दिसंबर और अप्रैल के बीच भारत को प्रभावित करते हैं क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रक्षेपवक्र शीत ऋतु के महीनों के दौरान हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है।

- जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर से पूरे वर्ष तिब्बत के पठार और चीन की ओर प्रवाहित होती है। इसका प्रक्षेपवक्र सूर्य की स्थिति से प्रभावित होता है।

- पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफानों की एक शृंखला है जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ये 9,000 किमी. से अधिक की दूरी तय करके भारत में पहुँचते हैं। यह उत्तर-पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा के लिये उत्तरदायी है।

- भारत के लिये महत्त्व:

- पश्चिमी विक्षोभ हिमपात का प्राथमिक स्रोत है जो शीत ऋतु के दौरान हिमालय के ग्लेशियरों में वृद्धि करता है।

- ये ग्लेशियर गंगा, सिंधु और यमुना जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों के साथ-साथ असंख्य पर्वतीय झरनों और नदियों का पोषण करते हैं।

- ये कम दबाव वाली तूफान प्रणालियाँ भारत में किसानों को रबी फसल उगाने में मदद करती हैं।

- पश्चिमी विक्षोभ हिमपात का प्राथमिक स्रोत है जो शीत ऋतु के दौरान हिमालय के ग्लेशियरों में वृद्धि करता है।

- समस्याएँ:

- पश्चिमी विक्षोभ हमेशा अच्छे मौसम के अग्रदूत नहीं होते हैं। कभी-कभी पश्चिमी विक्षोभ बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, धूल भरी आँधी, ओलावृष्टि और शीतलहर जैसी चरम मौसम की घटनाओं का कारण बन सकते हैं, बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर सकते हैं साथ ही जीवन तथा आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं।

अन्य जलवायु परिघटनाओं का पश्चिमी विक्षोभ पर प्रभाव:

- ला नीना घटना:

- पिछले तीन वर्षों से दुनिया ला नीना के प्रभाव में है, जो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के ठंडा होने को संदर्भित करता है।

- यह पश्चिमी विक्षोभ के निर्माण के लिये तापमान प्रवणता को कमज़ोर करता है क्योंकि यह गर्म उष्णकटिबंधीय वायु के तापमान को कम करता है।

- पिछले तीन वर्षों से दुनिया ला नीना के प्रभाव में है, जो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के ठंडा होने को संदर्भित करता है।

- उत्तरी अटलांटिक दोलन:

- पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी अटलांटिक दोलन से भी प्रभावित होते हैं, मध्य उत्तरी अटलांटिक में अज़ोरेस द्वीप समूह के ऊपर एक उच्च दाब क्षेत्र और आइसलैंड पर निम्न दाब वाले क्षेत्र के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर पर वायु के दाब में एक यादृच्छिक परिवर्तन होता है।

- इसके कारण वर्तमान में मौसम प्रणाली एक ऋणात्मक चरण में है, क्योंकि निम्न और उच्च दाब दोनों प्रणालियाँ कमज़ोर हैं तथा यह पश्चिमी विक्षोभ को धनात्मक चरण की तुलना में 20% कम निरंतर और 7% कम तीव्र बनाता है।

- उपोष्णकटिबंधीय जेट प्रवाह:

- उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट प्रवाह के उत्तर की ओर खिसकने से न केवल भारत में पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना कम हो जाती है, बल्कि तिब्बती पठार या यहाँ तक कि चीन और रूस जैसे उच्च अक्षांशों को प्रभावित करने की संभावना भी बढ़ जाती है।

- यह अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून को प्रभावित कर सकता है, जो भारत की वार्षिक वर्षा का 80% हिस्सा है।

- उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट प्रवाह के उत्तर की ओर खिसकने से न केवल भारत में पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना कम हो जाती है, बल्कि तिब्बती पठार या यहाँ तक कि चीन और रूस जैसे उच्च अक्षांशों को प्रभावित करने की संभावना भी बढ़ जाती है।

- दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ अंतःक्रिया:

- आर्कटिक क्षेत्र के गर्म होने से यह ध्रुवीय जेट को तरंगदार बनाता है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ गर्मियों के दौरान भारत में अधिक बार आते हैं।

- ग्रीष्म एवं मानसून के दौरान तथा मानसून के बाद के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के दक्षिण-पश्चिम मानसून और अन्य संबद्ध स्थानीय संवहन प्रणालियों, जैसे कि उष्णकटिबंधीय अवसाद जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उत्तर की ओर यात्रा करते हैं, के साथ अंतःक्रिया की अधिक संभावना होती है।

- इस तरह की अंतःक्रिया विनाशकारी मौसम आपदाओं का कारण बन सकती है।

- उदाहरण के लिये मई 2021 में अत्यधिक गंभीर चक्रवात ताउते, जिसके कारण गुजरात तट पर भूस्खलन हुआ, साथ ही इसने पश्चिमी विक्षोभ के साथ अंतःक्रिया कर दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (A) केवल 1 उत्तर: (A) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ