प्रारंभिक परीक्षा

ज़ूनोटिक रोग

- 11 Aug 2025

- 42 min read

हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के 9% से अधिक भूभाग को उच्च या अत्यधिक उच्च स्तर के ज़ूनोटिक रोगों (Zoonotic Diseases) के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक "एपिडेमिक रिस्क इंडेक्स" प्रस्तुत किया गया है, जो ज़ूनोटिक जोखिम को देशों की तैयारी (Preparedness) के साथ जोड़कर उनका मूल्यांकन करता है। यह नीति-निर्माताओं को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने, प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार लाने, संसाधनों का आवंटन करने तथा वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है।

ज़ूनोटिक रोग क्या हैं?

- परिचय: ज़ूनोटिक रोग (Zoonoses) ऐसे संक्रामक रोग हैं, जो पशुओं और मनुष्यों के बीच संचरित होते हैं।

- ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाईट और कवक (Fungi) से उत्पन्न हो सकते हैं तथा इनका प्रभाव सामान्य से लेकर जानलेवा तक हो सकता है।

- जलवायु परिवर्तन (बढ़ता तापमान, वर्षण में बदलाव) और भूमि उपयोग में परिवर्तन (वनोन्मूलन, शहरी विस्तार) ने मानव-पशु अंतःक्रिया को बढ़ा दिया है, जिससे ज़ूनोटिक स्पिलओवर का खतरा बढ़ गया है।

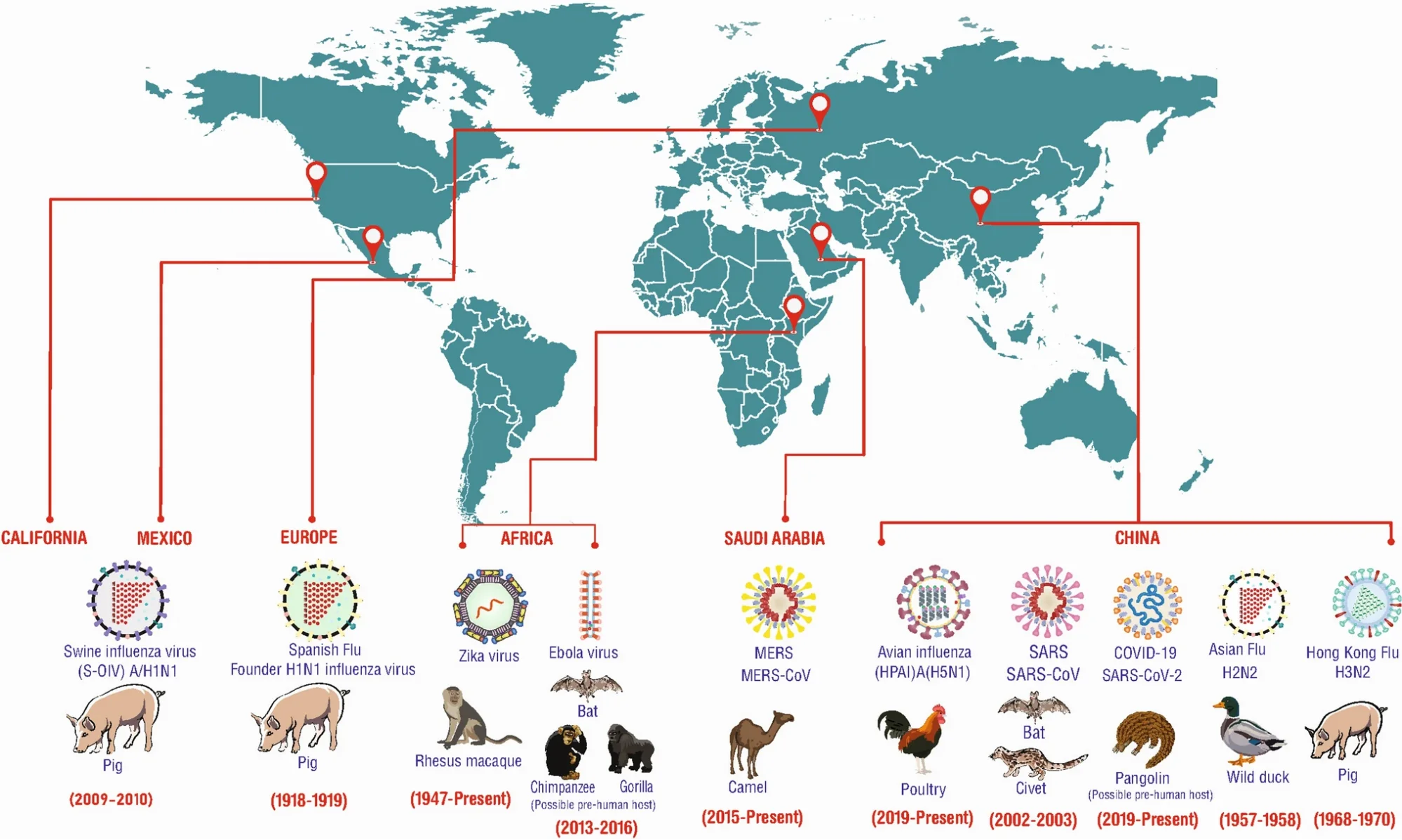

- उदाहरण: रेबीज़, एन्थ्रेक्स, इंफ्लूएंजा (H1N1 और H5N1), निपाह वायरस, कोविड-19, ब्रुसेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, सार्स (SARS)

- ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाईट और कवक (Fungi) से उत्पन्न हो सकते हैं तथा इनका प्रभाव सामान्य से लेकर जानलेवा तक हो सकता है।

- रोगों का बोझ (Disease Burden): ज़ूनोटिक रोग ज्ञात संक्रामक रोगों का 60% और उभरते संक्रामक रोगों (EID) का 75% तक हिस्सा बनाते हैं। ये प्रतिवर्ष विश्वभर में 2.5 अरब से अधिक मामलों और 27 लाख मौतों का कारण बनते हैं।

- वैश्विक स्तर पर, 9.3% भूभाग ज़ूनोटिक प्रकोपों के उच्च (6.3%) या अत्यधिक उच्च (3%) जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है, जिसमें 3% जनसंख्या अत्यधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तथा 20% जनसंख्या मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों में निवास करती है।

- लैटिन अमेरिका (27%), ओशिनिया (18.6%), एशिया (7%) और अफ्रीका (5%) जैसे देशों में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय कमज़ोरियों की वज़ह से इन रोगों में वृद्धि देखी जाती है।

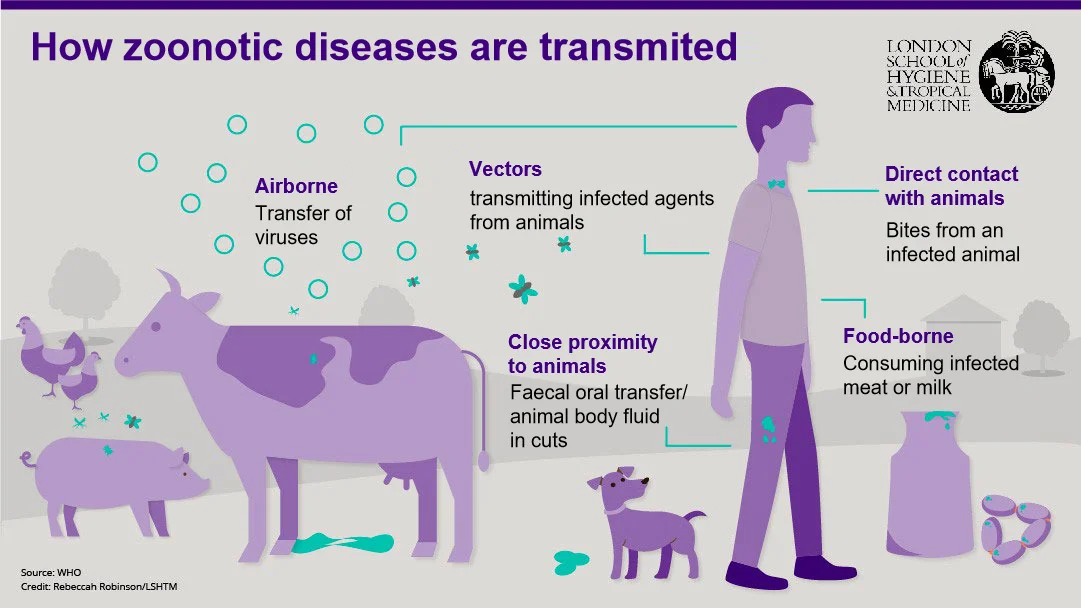

- संचरण के तरीके: प्रत्यक्ष संपर्क– जैसे एवियन इंफ्लूएंजा, खाद्यजनित– जैसे साल्मोनेला, वाहकजनित– जैसे वेस्ट नाइल वायरस, जलजनित– जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस

- भारत में ज़ूनोटिक रोगों के प्रति संवेदनशीलता: वर्ष 2018-2023 के दौरान भारत में होने वाले 8.3% रोग (6,948 में से 583) ज़ूनोटिक थे, जो मानसून के कारण वेक्टर इकोलॉजी और पशु-मानव संपर्क में आए बदलावों की वजह से जून-अगस्त के दौरान चरम पर थे।

- देश के पूर्वोत्तर भाग का ज़ूनोटिक रोगों के प्रकोप में 35.8% का योगदान रहा।

ज़ूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने हेतु प्रमुख पहलें

- वैश्विक पहलें:

- ज़ूनोटिक डिज़ीज़ इंटीग्रेटेड एक्शन (ZODIAC): इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (IAEA) द्वारा वर्ष 2020 में इंटीग्रेटेड तरीकों का उपयोग करके शीघ्र पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया को मज़बूत करके ज़ूनोटिक रोग के प्रकोप को रोकने एवं प्रबंधित करने में देशों का समर्थन करने के लिये शुरू किया गया था।

- विश्व जूनोसिस दिवस: विश्व ज़ूनोसिस दिवस, 6 जुलाई को लुई पाश्चर के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 6 जुलाई, 1885 को एक जूनोटिक रोग, रेबीज़ का पहला सफल टीका लगाया था।

- G20 महामारी कोष: G20 महामारी कोष महामारी और ज़ूनोटिक रोगों हेतु तैयारी एवं प्रतिक्रिया को मज़बूत करने के लिये G20 देशों द्वारा एक वैश्विक वित्तपोषण पहल है।

- भारत की पहलें:

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP): खुरपका एवं मुँहपका रोग (FMD) और ब्रूसेलोसिस को समाप्त करने के लिये बड़े पैमाने पर टीकाकरण।

- भारत का लक्ष्य पशुधन (भैंस, बकरी, भेड़, सूअर) में 100% FMD टीकाकरण और 4–8 माह की आयु की बछियों में ब्रूसेलोसिस का टीकाकरण करना है।

- FMD और ब्रुसेलोसिस के लिये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) का समग्र उद्देश्य टीकाकरण के साथ वर्ष 2025 तक FMD को नियंत्रित करना तथा वर्ष 2030 तक इसका उन्मूलन करना है।

- भारत का लक्ष्य पशुधन (भैंस, बकरी, भेड़, सूअर) में 100% FMD टीकाकरण और 4–8 माह की आयु की बछियों में ब्रूसेलोसिस का टीकाकरण करना है।

- पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमावली, 2023 में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण के लिये एंटी-रेबीज़ टीकाकरण और नसबंदी पर ज़ोर दिया गया है।

- पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने भी पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) योजना के तहत रेबीज़ टीकाकरण का कार्य किया है।

- ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय वन हेल्थ कार्यक्रम (NOHP-PCZ) वर्ष 2013 में एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में शुरू किया गया था और वर्ष 2017–18 से यह NCDC की अधीनस्थ योजना का हिस्सा है।

- इसका उद्देश्य वन हेल्थ तंत्र, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और एकीकृत निगरानी के माध्यम से ज़ूनोटिक रोगों से निपटना, स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करना है।

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP): खुरपका एवं मुँहपका रोग (FMD) और ब्रूसेलोसिस को समाप्त करने के लिये बड़े पैमाने पर टीकाकरण।

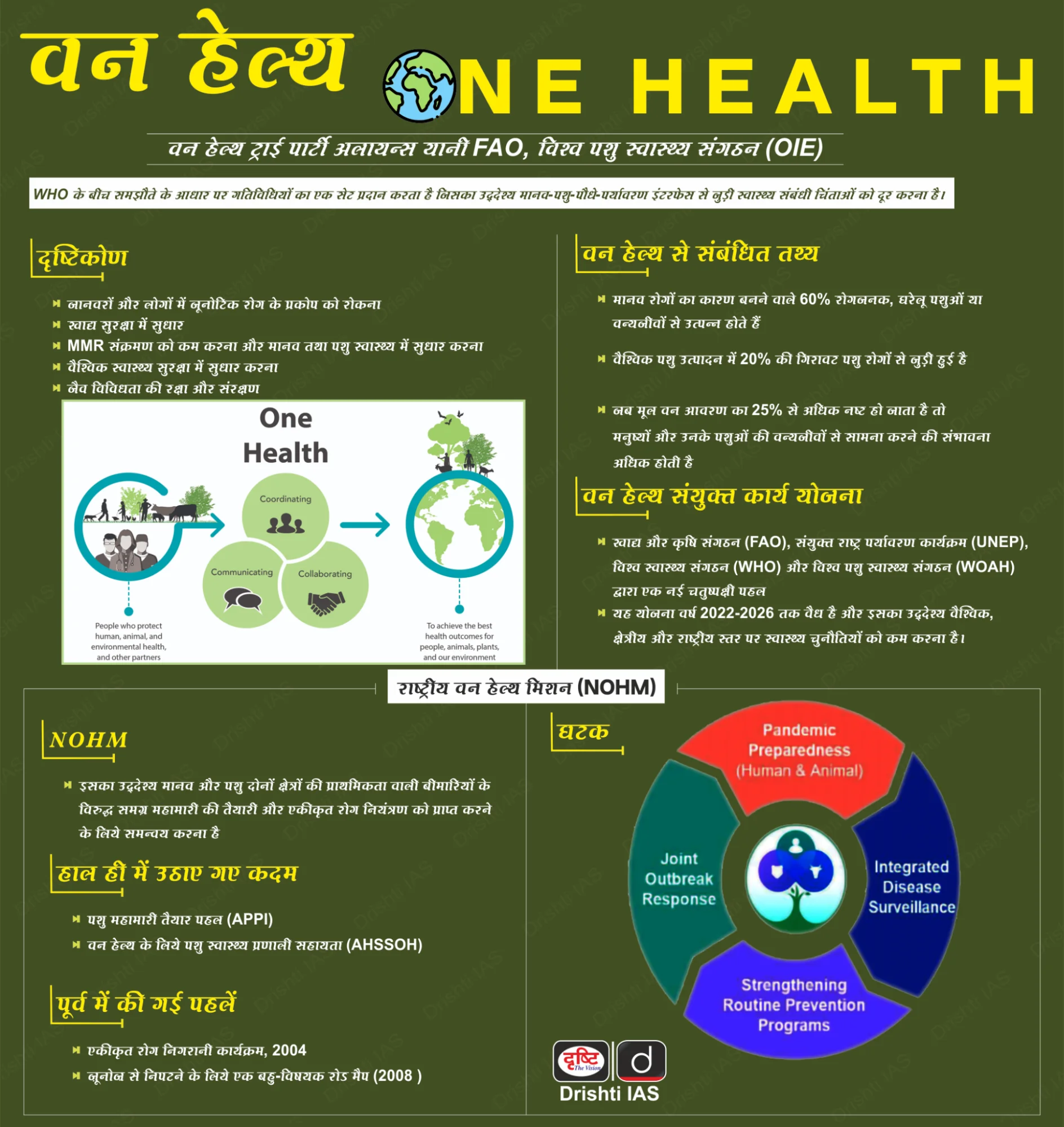

वन हेल्थ दृष्टिकोण

वन हेल्थ दृष्टिकोण एक सहयोगात्मक, बहु-क्षेत्रीय तथा अंतर-विषयी रणनीति है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच आपसी संबंध को मान्यता देती है।

- इसका उद्देश्य तीनों के बीच घनिष्ठ निर्भरता को स्वीकार करते हुए, उनके कल्याण को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलतम बनाना है।

- WHO, FAO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) ज़ूनोटिक रोगों के लिये प्रारंभिक चेतावनी, डाटा साझाकरण एवं समन्वित प्रतिक्रिया को बढ़ाने हेतु ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम (GLEWS) के माध्यम से सहयोग करते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? (2015)

(a) एड्स

(b) बर्ड फ्लू

(c) डेंगू

(d) स्वाइन फ्लू

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' प्राप्त करने के लिये उपयुक्त स्थानीय समुदाय-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। विश्लेषण कीजिये। (2018)