सामाजिक न्याय

क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में भारत के प्रयास

- 16 May 2025

- 88 min read

प्रिलिम्स के लिये:क्षय रोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, निक्षय पोषण योजना मेन्स के लिये:राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और वर्ष 2025 तक क्षय रोग (TB) को समाप्त करने के भारत के मिशन में तेज़ी लाने के लिये लक्षित, डेटा-संचालित हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)

- NTEP: वर्ष 2020 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) का नाम बदलकर NTEP कर दिया गया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले 2025 तक भारत में TB को खत्म करना है।

- TB के लिये सतत् विकास लक्ष्य में घटनाओं में 80% कमी, मृत्यु दर में 90% कमी तथा विनाशकारी लागत का सामना करने वाले TB रोगियों को शून्य करना शामिल है।

- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-2025) द्वारा निर्देशित है, जो निम्नलिखित रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है: पहचान करना – उपचार करना – रोकथाम – क्षमता निर्माण करना (DTPB)।

- NTEP का मुख्य ध्यान प्रारंभिक निदान, गुणवत्ता सुनिश्चित उपचार, निजी सेवा प्रदाताओं की भागीदारी, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में संपर्क अन्वेषण और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने पर है।

- इस कार्यक्रम ने अब तक की सबसे अधिक मामलों की सूचना दर्ज की, जिसमें वर्ष 2023 में 25.5 लाख और वर्ष 2024 में 26.07 लाख TB मामलों की रिपोर्ट की गई।

- NTEP के तहत, भारत ने दवा प्रतिरोधी TB के लिये बेहतर उपचार पद्धतियाँ शुरू कीं, जिनमें एक अधिक सुरक्षित, कम अवधि वाला और पूरी तरह से मौखिक बेडाक्विलिन रेजिमेन शामिल है, जिससे उपचार सफलता दर वर्ष 2020 में 68% से बढ़कर वर्ष 2022 में 75% हो गई।

- mBPaL रेजिमेन (बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिड, लीनोज़ोलिड) MDR-TB के लिये 80% सफलता दर प्रदान करता है और उपचार अवधि को घटाकर छह महीने कर देता है।

- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (PMTBMBA): इसे वर्ष 2022 में NTEP के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उपचार परिणामों में सुधार लाने और भारत के TB उन्मूलन लक्ष्य को तेज़ी से प्राप्त करने के लिये पोषण, निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है।

- PMTBMBA TB रोगियों के पोषण के लिये विश्व की सबसे बड़ी क्राउड-सोर्सिंग पहल है।

- PMTBMBA का हिस्सा रही निक्षय मित्र पहल व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और कंपनियों को प्रोत्साहित करती है कि वे TB रोगियों को छह महीने तक पोषण, सामाजिक या आर्थिक सहायता प्रदान करें।

- निक्षय पोर्टल स्वास्थ्य कर्मियों को TB मामलों का प्रबंधन करने, उपचार की निगरानी करने और भारत की TB निगरानी प्रणाली के लिये रियल-टाइम डेटा रिपोर्ट करने में सहायता करता है।

राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत ने अब तक क्या प्रगति की है?

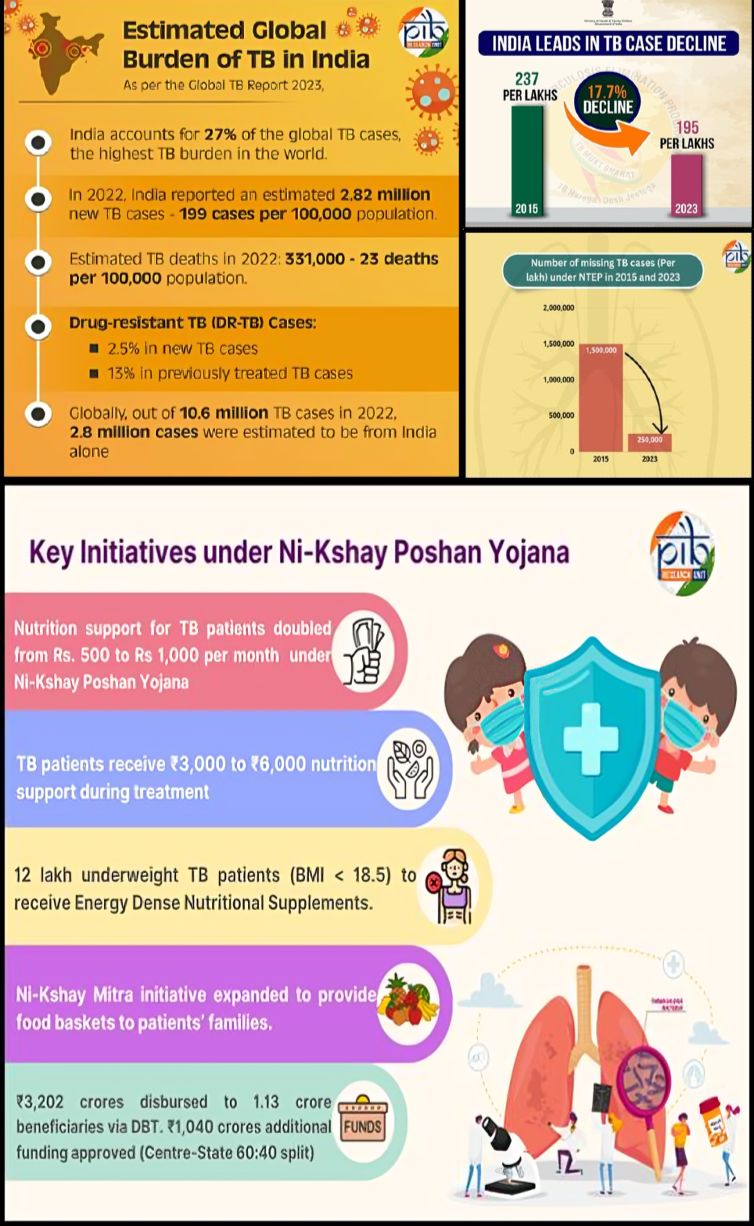

- TB घटनाओं और मृत्यु दर में कमी: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ग्लोबल TB रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि भारत में TB की घटनाएँ 18% कम हुई हैं (2015 में 237/लाख से घटकर 2023 में 195/लाख), जो कि वैश्विक गिरावट 8% से दोगुनी से अधिक है।

- TB मृत्यु दर में 21% की कमी आई है, जो 28 से घटकर 22 मृत्यु प्रति लाख जनसंख्या हो गई है।

- सिर्फ वर्ष 2023 में, भारत ने विश्व के कुल TB मामलों और मृत्यु का 26% से अधिक हिस्सा दर्ज किया।

- उपचार कवरेज में वृद्धि: टीबी उपचार कवरेज 85% तक बढ़ गया है, जो NTEP रणनीतियों की सफलता और 1.7 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत देखभाल को दर्शाता है।

- 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान: 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान , उच्च केंद्र वाले ज़िलों में 12.97 करोड़ व्यक्तियों की जाँच की गई, जिससे 7.19 लाख टीबी मामलों का पता चला, जिनमें 2.85 लाख लक्षणहीन मामले शामिल थे।

- नि-क्षय मित्र पहल: 2.55 लाख निक्षय मित्रों (स्वयंसेवकों) ने टीबी रोगियों को सहायता प्रदान की है, रोगियों को 29.4 लाख पोषण बास्केट वितरित की हैं, जो उन्मूलन प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका को प्रदर्शित करता है।

- नि-क्षय पोषण योजना: नि-क्षय पोषण योजना ने वर्ष 2018 से 1.28 करोड़ टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) भुगतान की सुविधा प्रदान की है।

- पोषण सहायता के लिये प्रोत्साहन राशि को वर्ष 2024 तक बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे टीबी के उपचार से गुजर रहे रोगियों के लिये बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा मिलेगा।

- नैदानिक अवसंरचना का विस्तार: भारत ने NAAT (न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग) प्रयोगशालाओं (जो टीबी का पता लगाने में मदद करती हैं) और औषधि संवेदनशीलता प्रयोगशालाओं के साथ अपने टीबी नैदानिक नेटवर्क का काफी विस्तार किया है, तथा AI-सक्षम एक्स-रे इकाइयों को तैनात किया है, जिससे पहुँच व शीघ्र पहचान में सुधार हुआ है।

- संवेदनशील आबादी में मामलों की पहचान करने के लिये स्क्रीनिंग का विस्तार खदानों, निर्माण स्थलों, चाय बागानों और शहरी मलिन बस्तियों जैसे उच्च जोखिम वाले स्थानों तक कर दिया गया है।

क्षय रोग के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- टीबी: टीबी एक जीवाणु संक्रमण (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और वायु के माध्यम से फैलता है। इसे एंटीबायोटिक दवाओं से रोका और ठीक किया जा सकता है।

- विश्व की लगभग 25% आबादी संक्रमित है, लेकिन केवल 5-10% में ही लक्षण विकसित होते हैं।

- जोखिम कारक: कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, कुपोषण, तंबाकू और शराब का सेवन।

- निदान: WHO टीबी के लक्षण और संकेत दिखाने वाले लोगों के लिये प्रारंभिक परीक्षण के रूप में तीव्र आणविक निदान परीक्षणों की सिफारिश करता है। अन्य निदान उपकरणों में स्पुतम स्मीयर माइक्रोस्कोपी और छाती का एक्स-रे शामिल हो सकते हैं।

- रोकथाम: टीबी से बचाव के लिये शिशुओं को बैसिल कैलमेट-ग्यूरिन (BCG) टीका दिया जाता है।

- संचरण: टीबी वायु के माध्यम से फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है, जिससे रोगाणु निकलते हैं जिन्हें अन्य लोग साँस के माध्यम से अपने अंदर ले सकते हैं।

- उपचार: मानक टीबी उपचार 4-6 महीने तक चलता है। अपूर्ण उपचार से दवा प्रतिरोधी टीबी हो जाती है।

- बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी (MDR-टीबी): यह आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन (टीबी के उपचार के लिए प्रयुक्त दवाएँ) के प्रति प्रतिरोधी है, तथा महंगे विकल्पों से इसका उपचार संभव है।

- व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी टीबी: यह अधिक गंभीर है तथा इसके उपचार के विकल्प सीमित हैं।

- टीबी और मानव इम्यूनोडिफीसिअन्सी वायरस (HIV): HIV रोगी टीबी के प्रति 16 गुना अधिक संवेदनशील होते हैं, जो उनकी मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।

टीबी से लड़ते समय कमज़ोर समूहों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- अपर्याप्त पोषण: कुपोषण एक गंभीर जोखिम कारक है, जो टीबी संक्रमण की संभावना को बढ़ाता है और उपचार के परिणामों को खराब करता है।

- कमज़ोर समूहों को अक्सर पर्याप्त पोषण संबंधी सहायता नहीं मिल पाती, जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ जाती है, दवा विषाक्तता बढ़ जाती है, तथा बीमारी पुनः होने लगती है।

- यद्यपि सरकारी योजनाएँ मौजूद हैं (जैसे निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र), पोषण सहायता की पहुँच और प्रभावशीलता सीमित है।

- विलंबित और अनुचित निदान: टीबी के लक्षणों को अक्सर गरीबों में आम बीमारी समझ लिया जाता है, जिसके कारण निदान में देरी होती है।

- महिलाओं, विशेष रूप से बेघर महिलाओं, को निदान तक पहुँचने में पुरुषों की तुलना में अधिक देरी का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण कलंक, जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई है।

- थूक संग्रह जैसी निदान प्रक्रियाएँ असुविधाजनक या अनुपलब्ध होती हैं, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिये जो सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करती हैं।

- सामाजिक कलंक और अलगाव: क्षय रोग से जुड़ा गहरा सामाजिक कलंक रोगियों, विशेषकर महिलाओं, को समय पर उपचार लेने से हतोत्साहित करता है।

- NTEP बेघर होने को विशेष रूप से एक संवेदनशीलता श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं देता, जिसके परिणामस्वरूप आँकड़ा संग्रहण और लक्षित हस्तक्षेपों में कमी रह जाती है।

- बेघर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार और हाशिये पर धकेले जाने का सामना करना पड़ता है, और उनके पास अक्सर आधार कार्ड तथा बैंक खाते जैसे आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं होते, जो कि सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं। इससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति और अधिक खराब हो जाती है तथा उचार की दिशा में उनकी प्रेरणा या क्षमता में भी कमी आती है।

- बाल्यावस्था क्षय रोग: इसका निदान करना कठिन होता है क्योंकि बच्चों में जीवाणुओं की मात्रा कम होती है, वे थूक का नमूना देने में असमर्थ होते हैं, और निदान के लिये कम संवेदनशील परीक्षणों जैसे स्मीयर माइक्रोस्कोपी (smear microscopy) और छाती के एक्स-रे पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही, औषधि प्रतिरोध की जाँच की सीमित उपलब्धता भी एक प्रमुख चुनौती है।

- वर्ष 2022 में बच्चों में किये गए आणविक परीक्षणों में केवल 12% मामलों में क्षय रोग जीवाणु विज्ञान के दृष्टिकोण से पुष्टि हुई।

- मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता की कमी: क्षय रोग के निदान और उपचार से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की अक्सर उपेक्षा की जाती है, जिससे रोगियों को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहायता नहीं मिल पाती, जो उपचार की सफलता को प्रभावित कर सकती है।

क्षय रोग उन्मूलन में लक्षित हस्तक्षेप कैसे सहायता कर सकते हैं?

- शहरी-ग्रामीण और व्यावसायिक विश्लेषण लागू करना: क्षय रोग रोगी के आँकड़ों का शहरी-ग्रामीण और व्यावसायिक भेद के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिये ताकि संवेदनशील समूहों की पहचान हो सके, विशेषकर उन कार्यकर्त्ताओं की जो निर्माण, खनन और वस्त्र जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

- विशिष्ट हस्तक्षेप इन जोखिमयुक्त आबादियों के लिये समयपूर्व परीक्षण और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे, जिससे उच्च जोखिम वाले वातावरण में रोग के प्रसार को कम किया जा सकेगा।

- NTEP में बेघर आबादी को संवेदनशील समूह के रूप में शामिल करने से उन्हें प्राथमिकता प्राप्त स्क्रीनिंग और उपचार सुनिश्चित होगा, जिससे पहचान पत्र की कमी, कलंक और सीमित स्वास्थ्य सेवा पहुँच जैसी बाधाओं को पार किया जा सकेगा।

- जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना: क्षय रोग के विरुद्ध संघर्ष में जनता की भागीदारी, जिसका उदाहरण निक्षय मित्र स्वयंसेवक हैं, कलंक कम करने, क्षय रोग के उपचार योग्य होने की जागरूकता बढ़ाने और इस रोग को समाप्त करने के लिये समर्थन बढ़ाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- संक्रमण के हॉटस्पॉट कम करना: उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों या एकत्रित स्थानों जैसे चाय बागान, निर्माण स्थल, और खान क्षेत्रों में प्रयासों को केंद्रित करने से संक्रमण की शृंखला तोड़ी जा सकती है।

- प्रारंभिक पहचान और निदान: कमज़ोर क्षेत्रों में NAAT जैसे आणविक निदान उपकरण और AI आधारित एक्स-रे का उपयोग करने से विशेष रूप से कठिन-से-पहचान होने वाले बाल्यकाल और दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षय रोग मामलों में तेज़ी से और अधिक सटीक निदान संभव होता है।

निष्कर्ष

भारत में वर्ष 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन लक्षित, डेटा-आधारित हस्तक्षेप, उन्नत निदान तकनीकें और मज़बूत सामुदायिक समर्थन एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करते हैं। क्षय रोग समाप्त करने के लिये उच्च जोखिम वाले समूहों में प्रारंभिक पहचान और केंद्रित प्रयास आवश्यक हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अब तक की प्रगति पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिये। (2021) |