जैव विविधता और पर्यावरण

भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति

- 16 Oct 2025

- 150 min read

यह एडिटोरियल 16/10/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “The ‘critical factor’ in India’s clean energy ambitions,” पर आधारित है। इस लेख में चर्चा की गई है कि घरेलू खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से लिथियम, कोबाल्ट व दुर्लभ मृदा तत्त्वों (REE) जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित तथा विकसित करना भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा एवं हरित अर्थव्यवस्था में नेतृत्व के लिये किस प्रकार आवश्यक है।

प्रिलिम्स के लिये: महत्त्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, COP26, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (BESS), भारत-ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी, राष्ट्रीय सौर मिशन, PM-KUSUM योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

मेन्स के लिये: भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति के मुख्य प्रेरक, भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, भारत के प्रभावी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक हस्तक्षेप

जैसे-जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ रहा है, लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों (REE) जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करना एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गई है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और ऊर्जा भंडारण को शक्ति प्रदान करते हैं, जो भारत के हरित परिवर्तन की रीढ़ हैं। फिर भी, भारी आयात निर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा और सीमित घरेलू प्रसंस्करण के साथ, भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा व शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समुत्थानशील आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण, खनन कार्यों का विस्तार एवं पुनर्चक्रण अवसंरचना को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति के पीछे मुख्य प्रेरक शक्तियाँ क्या हैं?

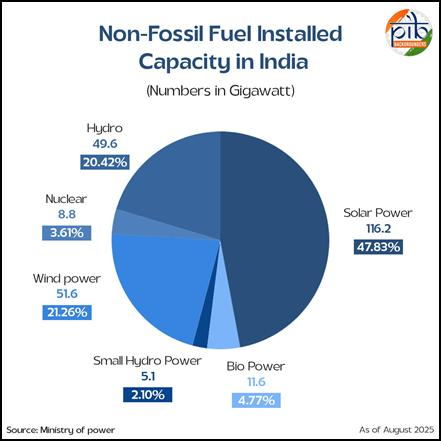

- महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय नवीकरणीय क्षमता लक्ष्य: भारत ने अपनी COP26 प्रतिबद्धताओं के तहत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता का एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है।

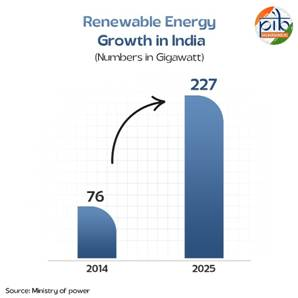

- मार्च 2025 तक, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट तक पहुँच गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 29.5 गीगावाट की वृद्धि के साथ एक रिकॉर्ड वृद्धि है, जो इस गति को और तीव्र कर रही है।

- ये विशाल वार्षिक वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा के लिये बिजली की स्तरीकृत लागत (LCOE) को भी कम करती है।

- 105.65 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ, जिसमें रूफटॉप और ऑफ-ग्रिड प्रणालियाँ शामिल हैं, सौर ऊर्जा इस वृद्धि में अग्रणी है।

- मार्च 2025 तक, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट तक पहुँच गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 29.5 गीगावाट की वृद्धि के साथ एक रिकॉर्ड वृद्धि है, जो इस गति को और तीव्र कर रही है।

- नवीकरणीय स्रोतों की विविधता और विस्तार: भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में तीसरे, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर तथा विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम का दावा करता है।

- पवन ऊर्जा क्षमता 50.04 गीगावाट है, जो सौर ऊर्जा के साथ-साथ लगातार बढ़ रही है।

- हाइब्रिड सिस्टम, चौबीसों घंटे बिजली और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं जैसे उभरते क्षेत्रों को रुकावटों से निपटने के लिये तेज़ी से लागू किया जा रहा है।

- हरित हाइड्रोजन और औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT उत्पादन करना है।

- इस मिशन से हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में ₹8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित होने और वर्ष 2030 तक लगभग 6,00,000 नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है।

- औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे निर्यात-उन्मुख डीकार्बोनाइज़ेशन रणनीतियों को बढ़ावा मिलेगा।

- वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक सुधार: केंद्रीय बजट सत्र 2025-26 में ग्रिड अवसंरचना और कनेक्टिविटी में सुधार के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के लिये ₹26,549 करोड़ एवं हरित ऊर्जा गलियारों के लिये ₹60 बिलियन आवंटित किये गए।

- अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क छूट (जून 2028 तक तीन वर्षों के लिये विस्तारित) और उच्च क्षमता वाली नवीकरणीय नीलामी (50 गीगावाट वार्षिक) जैसी नीतियाँ परियोजना लागत को कम करती हैं तथा निवेश को प्रोत्साहित करती हैं।

- बढ़ता विदेशी और घरेलू निवेश: भारत ने वर्ष 2023 में स्वच्छ ऊर्जा में ₹42,000 करोड़ (4.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया, जो वैश्विक निवेशकों के मज़बूत विश्वास को दर्शाता है।

- सरकार की PLI योजना घरेलू सौर मॉड्यूल निर्माण को प्रोत्साहित करती है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है।

- सामुदायिक और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा: PM-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी रूफटॉप सौर योजनाएँ अभिगम्यता को लोकतांत्रिक बनाती हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर के पल्ली जैसे गाँव विकेंद्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से कार्बन-शून्य बन रहे हैं।

- वितरित ऊर्जा ग्रामीण विद्युतीकरण और स्थानीय समुत्थानशक्ति को गति प्रदान करती है, जिससे ऊर्जा परिवर्तन में सामाजिक समानता को बल मिलता है।

- डिजिटलीकरण और बाज़ार नवाचार: ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) जैसे नवाचार नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार दक्षता एवं आपूर्ति पारदर्शिता को बढ़ाते हैं।

- AI और IoT-संचालित विश्लेषण मांग का पूर्वानुमान लगाने, नवीकरणीय ग्रिड एकीकरण की निगरानी करने एवं भंडारण को अनुकूलित करने में सहायता करते हैं, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता सुदृढ़ होती है।

- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) की क्षमता वर्ष 2025 तक बढ़कर 7.6 गीगावाट से अधिक हो गई, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और भी सुचारू हो गया।

भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भूमि अधिग्रहण और सामुदायिक प्रतिरोध: भारत के विशाल भूमि संसाधनों के बावजूद, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण एक बड़ी बाधा है।

- जटिल भूमि स्वामित्व, खंडित भूखंड और अस्पष्ट स्वामित्व, विशेष रूप से कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा एवं असम में, विधिक तथा प्रशासनिक बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।

- असम में वर्ष 2025 में, जनजातीय समुदायों द्वारा विरोध के बाद एक नियोजित 1 गीगावाट सौर परियोजना रद्द कर दी गई और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 434 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया।

- ग्रिड एकीकरण और पारेषण अवसंरचना घाटा: सौर और पवन ऊर्जा की अनियमित प्रकृति भारत के पुराने ग्रिड पर दबाव डालती है।

- पारेषण बाधाओं और अकुशल निकासी अवसंरचना के कारण 50 गीगावाट तक की नवीकरणीय परियोजनाओं में विलंब हो रहा है।

- पारेषण लाइनों के लिये मार्गाधिकार (RoW) संबंधी बाधाएँ तथा विभिन्न राज्य पर्यावरण नीतियाँ, परियोजनाओं में विलंब और लागत को बढ़ाती हैं।

- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) की तैनाती बढ़ रही है (वर्ष 2025 की पहली छमाही में 7.6 गीगावाट आवंटित) लेकिन ग्रिड स्थिरता एवं EV एकीकरण के लिये अभी भी अपर्याप्त है।

- ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में EV चार्जिंग अवसंरचना का अभाव है, जिससे परिवहन का कार्बनीकरण धीमा हो रहा है।

- लागत-प्रभावी, कुशल, दीर्घकालिक भंडारण तकनीकों का विकास एक महत्त्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास चुनौती बना हुआ है।

- वित्तीय बाधाएँ और निवेश अंतराल: भारत के नवीकरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2030 तक 400 बिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता है, फिर भी निवेश अंतराल बना हुआ है।

- उच्च अग्रिम पूंजीगत लागत और लंबी उत्पादन अवधि निजी निवेश को रोकती है, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन, बैटरी निर्माण और ऊर्जा पुनर्चक्रण में।

- साथ ही, सरकारी स्वामित्व वाली डिस्कॉम की अपर्याप्त वित्तीय स्थिति एक बड़ी बाधा बनी हुई है। बिजली उत्पादकों को भुगतान में विलंब या चूक अनिश्चितता उत्पन्न करती है।

- इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा परिसंपत्तियों के लिये विशेष रूप से तैयार किये गए ग्रीन बॉण्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) की मात्रा अपर्याप्त है।

- महत्त्वपूर्ण खनिजों और उपकरणों के आयात पर निर्भरता: भारत की आयात पर भारी निर्भरता—लिथियम, कोबाल्ट, निकल के लिये लगभग 100% और दुर्लभ मृदा तत्त्वों (REE) के लिये 90% से अधिक—इसकी आपूर्ति शृंखलाओं को अत्यधिक कमज़ोर बनाती है।

- भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार प्रतिबंध और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा, विशेष रूप से चीन से, जो वैश्विक REE उत्पादन के 60% और प्रसंस्करण क्षमता के 85% को नियंत्रित करता है, भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों, औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिये एक आत्मनिर्भर आपूर्ति शृंखला विकसित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

- घरेलू लिथियम खनन अभी भी अन्वेषणात्मक अवस्था में है तथा भारत में बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण एवं विनिर्माण क्षमताओं का अभाव है, जिससे वैश्विक वस्तु मूल्य आघात के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

- सीमित पुनर्चक्रण और ई-अपशिष्ट प्रबंधन कार्यढाँचा: भारत के वर्ष 2050 तक चौथा सबसे बड़ा सौर पैनल अपशिष्ट उत्पादक बनने का अनुमान है, लेकिन पुनर्चक्रण संबंधी अवसंरचना लगभग न के बराबर है।

- वर्तमान ई-अपशिष्ट नीतियाँ बैटरी और पैनल पुनर्चक्रण को मामूली रूप से कवर करती हैं; लिथियम एवं कोबाल्ट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिये व्यापक वृत्तीय अर्थव्यवस्था उपायों की आवश्यकता है।

- उचित पुनर्चक्रण के बिना, पर्यावरणीय जोखिम और संसाधन अक्षमताएँ नवीकरणीय ऊर्जा के स्थायित्व संबंधी दावों को कमज़ोर कर सकती हैं।

- कोयला-आधारित ऊर्जा उत्पादन: भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 50% से अधिक है, फिर भी स्वच्छ ऊर्जा वास्तविक बिजली उत्पादन मिश्रण में 30% से भी कम योगदान देती है।

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में वृद्धि के बावजूद, कोयला प्रमुख स्रोत बना हुआ है, जो लगभग 70% बिजली उत्पादन के लिये ज़िम्मेदार है।

- साथ ही, कोयला-आधारित राज्यों (झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) को आर्थिक व्यवधान का सामना करना पड़ेगा क्योंकि समय के साथ कोयले की मांग में गिरावट आएगी।

- हज़ारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियाँ खतरे में हैं, और कोयला रॉयल्टी पर निर्भर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालिक परिवर्तन योजनाओं की आवश्यकता है।

- सामाजिक अशांति और गरीबी के जाल से बचने के लिये पुनर्कौशल, नवीकरणीय ऊर्जा में रोज़गार सृजन और पारदर्शी हितधारक जुड़ाव आवश्यक हैं।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन को गति देने वाली प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय सौर मिशन: 100 गीगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य रखा गया तथा उसे प्राप्त किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग संभव हुआ।

- PM-KUSUM योजना: इसका उद्देश्य 20 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से लैस करना और सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है।

- सौर पार्क कार्यक्रम: इसका उद्देश्य ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ अल्ट्रा-मेगा सौर परियोजनाओं का विकास करना है।

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य है।

- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: इसका उद्देश्य सब्सिडी और मुफ्त बिजली के माध्यम से रूफटॉप सौर ऊर्जा अंगीकरण को बढ़ावा देना है।

- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य जैव ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना है।

- पवन और लघु जल विद्युत नीतियों का उद्देश्य तटवर्ती/अपतटीय पवन और लघु जल विद्युत क्षेत्रों को सशक्त करना है।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और OSOWOG का उद्देश्य वैश्विक सौर सहयोग, निवेश और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देना है।

कौन-से रणनीतिक हस्तक्षेप भारत के प्रभावी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को सुनिश्चित कर सकते हैं?

- घरेलू महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति और चक्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना: भारत को लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने को प्राथमिकता देनी चाहिये, जो EV बैटरी, सौर पैनल एवं पवन टर्बाइनों के लिये आधारभूत हैं। जिनमें निम्नलिखित की नितांत आवश्यकता है:

- राजस्थान और झारखंड जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में पर्यावरणीय व सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए, ज़िम्मेदारी से घरेलू खनन क्षमता का विकास करना।

- खनिज प्रसंस्करण और बैटरी प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास के साथ राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन का संचालन करना।

- प्रयुक्त बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से मूल्यवान खनिजों को प्राप्त करने के लिये पुनर्चक्रण अवसंरचना में भारी निवेश करना, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।

- नवीकरणीय क्षमता का विस्तार और ग्रिड अवसंरचना का आधुनिकीकरण: वर्ष 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 225 गीगावाट से अधिक तक पहुँच गई है, लेकिन वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये,निम्नलिखित की आवश्यकता है:

- ग्रिड स्टेबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी संप्रेषण को सक्षम करने के लिये हरित ऊर्जा गलियारों में रणनीतिक रूप से निवेश करना।

- मांग का पूर्वानुमान लगाने, परिवर्तनशीलता का प्रबंधन करने और सौर एवं पवन जैसे अस्थायी संसाधनों के प्रेषण को अनुकूलित करने के लिये AI तथा स्मार्ट मीटरिंग का उपयोग करके ग्रिड प्रबंधन को डिजिटल बनाना।

- अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क माफ करने और सामान्य नेटवर्क एक्सेस का विस्तार करने जैसी नीतियों को लागू करना, जिससे बाज़ार में प्रवेश एवं परियोजना कनेक्टिविटी सुगम हो।

- हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का नेतृत्व: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना चाहिये।

- कांडला और तूतीकोरिन जैसे बंदरगाहों पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण एवं निर्यात के लिये रणनीतिक केंद्र विकसित किये जाने चाहिये।

- सरकारी प्रोत्साहनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों द्वारा समर्थित, हाइड्रोजन अंगीकरण में तीव्रता लाने के लिये, विशेष रूप से इस्पात एवं उर्वरक जैसे भारी क्षेत्रों में, उद्योग पायलटों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- वित्त और निवेश जुटाना: वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिये ग्रीन बॉण्ड, मिश्रित वित्त और संप्रभु जलवायु निधि का लाभ उठाया जाना चाहिये।

- निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिये पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धी और न्यून-जोखिम नीलामी प्रणाली बनाए रखना चाहिये।

- बैटरी भंडारण, कार्बन कैप्चर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये कम लागत वाले वित्त तक सुगम्यता को सक्षम किया जाना चाहिये, पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा से परे विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- विकेंद्रीकृत ऊर्जा अभिगम्यता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा: प्रधानमंत्री सूर्य घर और PM-KUSUM के अंतर्गत किसान-केंद्रित सौर पंप जैसी योजनाओं के माध्यम से छतों पर सौर ऊर्जा की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे ग्रामीण ऊर्जा गरीबी एवं पारेषण हानियों में कमी आए।

- जम्मू और कश्मीर के पल्ली गाँव जैसी सफलताओं का अनुकरण किया जाना चाहिये, जो भारत की पहली कार्बन-शून्य पंचायत है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है तथा ज़मीनी स्तर पर संधारणीयता का प्रदर्शन करती है।

- विस्थापन और प्रतिरोध को कम करते हुए, समान संक्रमण मार्ग सुनिश्चित करने के लिये सामुदायिक परामर्श एवं भूमि अधिग्रहण सुधारों को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिये।

- अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करने के लिये भूमि अभिलेखों और समर्पित RoW गलियारों (ग्रीन लेन) के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- ऊर्जा भंडारण और हाइब्रिड प्रणालियों का विस्तार: वर्ष 2025 की निविदाओं में आवंटित 7.6 गीगावाट से आगे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) की स्थापना बढ़ाया जाना चाहिये, जिसे पंप हाइड्रो और उभरती भंडारण तकनीकों के साथ पूरक बनाया जाए।

- विश्वसनीय 24/7 बिजली प्रदान करने के लिये सौर, पवन और भंडारण को मिलाने वाली हाइब्रिड परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में, इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना विकास में तीव्रता लानी चाहिये, परिवहन डीकार्बोनाइज़ेशन को ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ता बढ़ाना: भारत-ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी जैसी पहलों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया जैसे खनिज-समृद्ध लोकतंत्रों के साथ साझेदारी को मज़बूत किया जाना चाहिये, जो ऑस्ट्रेलिया की संसाधन क्षमता को भारत की विनिर्माण एवं कार्यबल क्षमताओं के साथ जोड़ती है।

- एकल देशों, विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और समन्वित आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे आपूर्ति व्यवधानों एवं भू-राजनीतिक जोखिमों को कम किया जा सके।

निष्कर्ष:

भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है, जहाँ स्थापित बिजली क्षमता का 50% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हुआ है, जो लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की-मून ने कहा था, “सतत् विकास ही उस भविष्य का मार्ग है जो हम सभी के लिये चाहते हैं।” घरेलू विनिर्माण, महत्त्वपूर्ण खनिज सुरक्षा, ग्रिड आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और वैश्विक सहयोग को सशक्त करने से एक समावेशी, समुत्थानशील और संधारणीय ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित होगा, जो जलवायु प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए राष्ट्र की विकास यात्रा को नई गति प्रदान करेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को गति देने वाले प्रमुख नीतिगत उपायों का विश्लेषण कीजिये। देश की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण खनिजों की क्या भूमिका है?

उत्तर: ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल्स, पवन टर्बाइनों और भंडारण को शक्ति प्रदान करते हैं, जो भारत के नवीकरणीय एवं शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को आधार प्रदान करते हैं।

प्रश्न 2. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विकास के प्रमुख चालक क्या हैं?

उत्तर: महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य (वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट), सौर/पवन ऊर्जा विस्तार, हरित हाइड्रोजन मिशन, वित्तीय प्रोत्साहन, विदेशी निवेश, सामुदायिक सौर और डिजिटल नवाचार।

प्रश्न 3. भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में कौन-सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं?

उत्तर: भूमि विवाद, ग्रिड की अड़चनें, वित्तीय अंतराल, आयात पर निर्भरता, कमज़ोर पुनर्चक्रण, कोयला क्षेत्र पर प्रभाव और भंडारण/हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी की सीमाएँ।

प्रश्न 4. कौन-सी सरकारी पहल भारत में नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण को बढ़ावा दे रही हैं?

उत्तर: राष्ट्रीय सौर मिशन, पीएम-कुसुम, सौर पार्क, हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर, जैव ऊर्जा कार्यक्रम, पवन एवं लघु जलविद्युत, आईएसए और ओएसओडब्ल्यूओजी।

प्रश्न 5. कौन-से रणनीतिक हस्तक्षेप भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को मज़बूत कर सकते हैं?

उत्तर: खनिजों को सुरक्षित करना, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड का विस्तार करना, हरित हाइड्रोजन केंद्र बनाना, वित्त जुटाना, ऊर्जा का विकेंद्रीकरण करना, भंडारण/हाइब्रिड प्रणालियाँ लागू करना, सहयोग बढ़ाना, नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

कथन-I: भारत, अपने पास यूरेनियम निक्षेप (डिपॉज़िट) होने के बावजूद, अपने अधिकांश विद्युत् उत्पादन के लिये कोयले पर निर्भर करता है।

कथन-II: विद्युत् उत्पादन के लिये कम से कम 60% तक समृद्ध (एन्रिच्ड) यूरेनियम का होना आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही है तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है।

(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है।

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न 1. पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत् ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिये। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है? (2020)

प्रश्न 2. सौर ऊर्जा की उपकरण लागतों और टैरिफ में हाल के नाटकीय पतन के क्या कारक बताए जा सकते हैं? इस प्रवृत्ति के तापीय विद्युत् उत्पादकों और संबंधित उद्योग के लिये क्या निहितार्थ हैं? (2015)

प्रश्न 3. भारत वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है? जैव-प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? (2025)

प्रश्न 4. उपयुक्त उदाहरणों के साथ, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिये। (2025)