कृषि

मृदा स्वास्थ्य संकट और कृषि नीतियों में आवश्यक सुधार

- 22 Jul 2025

- 137 min read

यह एडिटोरियल 21/07/2025 को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित “Healing soils in India” पर आधारित है। इस लेख के तहत भारत में मृदा के चिंताजनक क्षरण को उजागर किया गया है, जो पोषक तत्त्वों के स्तर में गिरावट और उर्वरक दक्षता में कमी के रूप में प्रकट हो रहा है। यह कृषि को संधारणीय बनाये रखने के लिये परिशुद्ध और वैज्ञानिक आधार पर आधारित मृदा प्रबंधन की दिशा में शीघ्र परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है।

प्रिलिम्स के लिये:मृदा स्वास्थ्य कार्ड, NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम) अनुपात, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, मृदा कार्बनिक कार्बन, संरक्षण कृषि, कृषि वानिकी मेन्स के लिये:भारत में मृदा क्षरण में योगदान देने वाले प्रमुख कारक और उनके प्रभाव, भारत में मृदा की क्षेत्रीय भेद्यता |

भारत की कृषि की नींव कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि जिस मृदा से देश की कृषि क्रांति संभव हुई, वह मृदा आज गंभीर क्षरण का सामना कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आँकड़े एक कड़वी वास्तविकता को उजागर करते हैं, जिसके अनुसार भारतीय मृदा में 5% से भी कम पर्याप्त नाइट्रोजन है। उर्वरक दक्षता 1970 के दशक के 1:10 से गिरकर आज मात्र 1:2.7 रह गई है, जबकि नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग भूजल को प्रदूषित करता है और ऐसे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 273 गुना अधिक हानिकारक हैं। भारत की कृषि का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग के स्थान पर वैज्ञानिक और परिशुद्ध मृदा प्रबंधन अपनाएँ, जिससे मृदा स्वास्थ्य को पुनः स्थापित किया जा सके।

भारत में मृदा क्षरण में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- उर्वरकों का अति प्रयोग और दुरुपयोग: उर्वरकों का अनियंत्रित और असंतुलित उपयोग भारत में मृदा क्षरण के प्रमुख कारणों में से एक है।

- नाइट्रोजन-आधारित उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्त्वों की उपेक्षा ने मृदा स्वास्थ्य में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर दिया है।

- भारत में उर्वरकों का उपयोग अत्यधिक असंतुलित है, जहाँ NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम) का अनुपात 7.7:3.1:1 है, जो अनुशंसित 4:2:1 अनुपात से काफी कम है।

- यह असंतुलन पोषक तत्त्वों की कमी, मृदा क्षय और अंततः कम फसल उपज का कारण बन रहा है।

- जलजनित मृदा अपरदन और सिंचाई पद्धतियाँ: अत्यधिक सिंचाई, विशेष रूप से पंजाब और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में, मृदा अपरदन एवं लवणीकरण को बढ़ा रही है।

- अकुशल जल निकासी और अत्यधिक जलयोजन के परिणामस्वरूप द्वितीयक लवणीकरण (मानवीय गतिविधियों के कारण असामान्य रूप से मृदा का लवणीकरण) होता है, जिससे मृदा कृषि के लिये निरंतर अनुपयुक्त होती जा रही है।

- मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस से पता चलता है कि केवल जलजनित मृदा अपरदन ही भारत की 11.01% भूमि को प्रभावित करता है, जबकि तमिलनाडु जैसे क्षेत्र जल अपरदन एवं स्थानीय लवणता से ग्रस्त हैं, जो सिंचाई विधियों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

- वनों की कटाई और भूमि रूपांतरण: कृषि विस्तार और शहरीकरण के लिये हो रही निरंतर अंधाधुंध वनों की कटाई मृदा क्षरण को और बढ़ा रही है, क्योंकि इससे मृदा अपरदन से बचाने वाला प्राकृतिक वनावरण का ह्रास हो जाता है।

- ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW) के अनुसार, वर्ष 2013 और वर्ष 2023 के दौरान भारत के प्राकृतिक वनों में वृक्ष आवरण का 95% नुकसान हुआ।

- देश में मृदा क्षरण का सबसे बड़ा क्षेत्र असम में ब्रह्मपुत्र घाटी है।

- जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम: जलवायु परिवर्तन ने बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति को बढ़ाकर मृदा क्षरण के प्रभाव को बढ़ा दिया है।

- वर्षा के बदलते पैटर्न और उच्च तापमान मृदा क्षरण एवं कार्बनिक पदार्थों में कमी का कारण बनते हैं।

- डेज़र्टिफिकेशन एटलस दर्शाता है कि 83.69 मिलियन हेक्टेयर शुष्क भूमि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुज़र रही है, जो जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय गतिविधियों दोनों के कारण और भी बदतर हो गई है, जिससे अनुकूल मृदा प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता पर बल मिलता है।

- गहन कृषि और एकल फसल: एकल फसल सहित गहन कृषि की प्रथाएँ पोषक तत्त्वों की कमी और कार्बनिक पदार्थों की हानि में योगदान करती हैं।

- पंजाब जैसे राज्यों में, जहाँ मुख्यतः गेहूँ और चावल की कृषि होती है, एकल फसल मृदा से विशिष्ट पोषक तत्त्वों को कम कर देती है, जिससे यह कम उपजाऊ हो जाती है।

- कई गहन कृषि वाले क्षेत्रों में मृदा कार्बनिक कार्बन लगभग 1% के ऐतिहासिक स्तर से घटकर 0.3% रह गया है, जिससे उर्वरता कम हो रही है।

- गन्ने और चावल की एकल फसलों में न्यून संरंध्रता एवं स्थिरता जैसे भौतिक संकेतक नियमित रूप से रिपोर्ट किये जाते हैं।

- इससे फसल की पैदावार कम होती है और रासायनिक आदानों पर निर्भरता बढ़ती है।

- औद्योगिक संदूषण और खनन: भारत के औद्योगिक क्षेत्रों और खनन क्षेत्रों की मृदा में सीसा (Pb), क्रोमियम (Cr), कैडमियम (Cd), निकल (Ni), जस्ता (Zn) और तांबा (Cu) जैसी विषैली भारी धातुओं का भारी मात्रा में संचय हो रहा है।

- कानपुर (उत्तर प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) सहित औद्योगिक समूहों में किये गए हालिया अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा एवं सब्जियों में Pb और Mn का स्तर अनुमेय सीमा से कहीं अधिक है, जिससे खाद्य उपभोग के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को सीधा खतरा है।

- भारी धातु संदूषण मृदा की उत्पादकता को कम करता है, लाभकारी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, और पोषक चक्रण को प्रभावित करता है।

- कानपुर (उत्तर प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) सहित औद्योगिक समूहों में किये गए हालिया अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा एवं सब्जियों में Pb और Mn का स्तर अनुमेय सीमा से कहीं अधिक है, जिससे खाद्य उपभोग के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को सीधा खतरा है।

- अतिचारण और भूमि का अत्यधिक उपयोग: भारत में 535 मिलियन से अधिक पशुधन हैं, जो भूमि की धारणीय क्षमता से कहीं अधिक है और चरागाह भूमि पर अत्यधिक दबाव का कारण है, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अर्द्ध-शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में।

- इस आवरण के ह्रास से मृदा वायु एवं जल जनित अपरदन के प्रति सुभेद्य हो जाती है, जिससे इसकी संरचना और भी खराब हो जाती है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा भेद्यता किस प्रकार भिन्न है?

|

मृदा प्रकार |

प्रमुख क्षेत्र |

संबंधित मुद्दे |

|

जलोढ़ मृदा |

गंगा के मैदान, सिंधु-गंगा पेटी, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय मैदान |

- गहन कृषि के कारण पोषक तत्त्वों की कमी - निचले इलाकों में जलभराव का खतरा - बिना कृषि के अपरदन की आशंका |

|

काली मृदा (रेगुर) |

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु |

- मृदा की अधिक मात्रा के कारण जल निकासी अपर्याप्त रह जाती है - शुष्क परिस्थितियों में मृदा में दरार पड़ना - अत्यधिक सिंचाई से लवणीकरण की आशंका |

|

लाल मृदा |

दक्षिणी और पूर्वी भाग (तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश) |

- नाइट्रोजन और कार्बनिक कार्बन की कमी - निम्न वनस्पति आवरण के कारण अपरदन की आशंका - कम जल धारण क्षमता |

|

लैटेराइट मृदा |

पश्चिमी घाट, असम, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र |

- पोषक तत्त्वों की कमी और अत्यधिक अम्लीय प्रकृति - कम नमी धारण क्षमता - भारी वर्षा के दौरान अपरदन की आशंका |

|

रेगिस्तानी मृदा |

राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से |

- उच्च लवणता, कम उर्वरता - वायु जनित अपरदन की प्रवणता - जल की कमी और पोषक तत्त्वों की न्यून धारण क्षमता |

|

पहाड़ी मृदा |

हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम) |

- तीक्ष्ण ढाल के कारण मृदा अपरदन - अल्पाइन क्षेत्रों में कम उर्वरता - पहाड़ी इलाकों में भू-स्खलन और जल अपवाह |

मृदा क्षरण के प्रमुख निहितार्थ क्या हैं?

- आर्थिक प्रभाव:

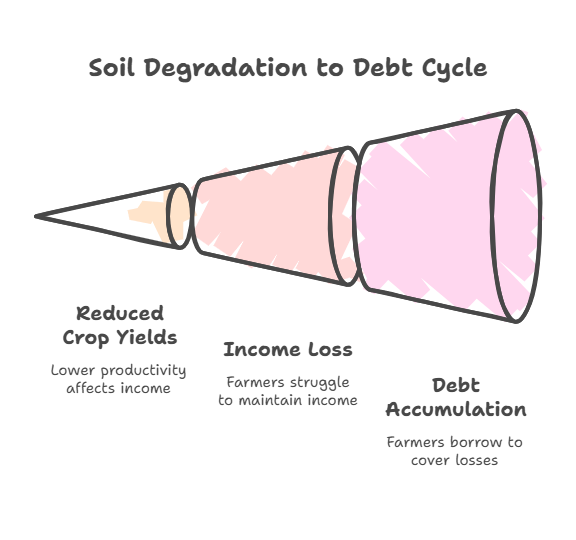

- कृषि उत्पादकता में गिरावट: मृदा क्षरण सीधे तौर पर कृषि उत्पादकता को कम करता है, जिससे फसल की पैदावार कम होती है।

- मृदा की गुणवत्ता में गिरावट महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों को प्रभावित करती है, जिससे अत्यधिक रासायनिक खादों के बिना फसलों का पनपना कठिन हो जाता है।

- उर्वरक पर निर्भरता और लागत में वृद्धि: जैसे-जैसे मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आती है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे किसानों की लागत बढ़ती है और लंबे समय में मृदा की गुणवत्ता बिगड़ती है।

- जैविक पदार्थों से सिंथेटिक उर्वरकों की ओर संक्रमण संधारणीय नहीं है तथा मृदा स्वास्थ्य में गिरावट और बढ़ती लागत का एक दुष्चक्र बनाता है।

- कृषि उत्पादकता में गिरावट: मृदा क्षरण सीधे तौर पर कृषि उत्पादकता को कम करता है, जिससे फसल की पैदावार कम होती है।

- सामाजिक प्रभाव:

- खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा: मृदा क्षरण खाद्य सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह भूमि की स्थायी फसल उत्पादन को समर्थन देने की क्षमता को कम करता है।

- भारत की 30% से अधिक भूमि मृदा क्षरण का सामना कर रही है, जिससे देश बढ़ती आबादी की माँगों को पूरा करने में असमर्थ होने का जोखिम उठा रहा है।

- इस क्षरण के कारण पौष्टिक फसलों की उपलब्धता कम हो गई है, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ी है, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।

- ग्रामीण आजीविका खतरे में: मृदा क्षरण उन लाखों किसानों की आजीविका को नष्ट कर रहा है जो अपनी आय के लिये स्वस्थ मृदा पर निर्भर हैं।

- घटती पैदावार के साथ, किसान तेज़ी से ऋण चक्र में फँसते चले जा रहे हैं, जो उर्वरकों एवं जल जैसे आदानों की बढ़ती लागत से और भी बदतर हो गया है।

- कई किसान अपनी कृष्ट भूमि छोड़ने या वैकल्पिक आजीविका अपनाने के लिये विवश हैं, जिससे ग्रामीण जनसंख्या में कमी और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो रही है।

- खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा: मृदा क्षरण खाद्य सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह भूमि की स्थायी फसल उत्पादन को समर्थन देने की क्षमता को कम करता है।

- सांस्कृतिक प्रभाव:

- पारंपरिक कृषि पद्धतियों का ह्रास: मृदा क्षरण उन पारंपरिक कृषि पद्धतियों को कमज़ोर कर रहा है जो कभी संधारणीय और समुदाय-उन्मुख थीं।

- जैसे-जैसे मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आती है, ये पद्धतियाँ कम व्यवहार्य होती जाती हैं और किसान गहन, रसायन-आधारित विधियों को अपनाने के लिये विवश होते हैं जो स्थानीय कृषि ज्ञान एवं परंपराओं को बाधित करती हैं।

- पारंपरिक कृषि पद्धतियों का ह्रास: मृदा क्षरण उन पारंपरिक कृषि पद्धतियों को कमज़ोर कर रहा है जो कभी संधारणीय और समुदाय-उन्मुख थीं।

- पारिस्थितिक प्रभाव:

- जैवविविधता का ह्रास: मृदा क्षरण स्वस्थ मृदा पर निर्भर पारिस्थितिक तंत्रों को बाधित करके जैवविविधता को सीधे प्रभावित करता है।

- जैसे-जैसे मृदा की उर्वरता घटती है, विविध पादप और पशु प्रजातियों के विकास की क्षमता कम होती जाती है, जिससे स्थानीय जैवविविधता का ह्रास होता है।

- असम जैसे राज्यों में, जहाँ जल एवं वायु जनित अपरदन ने कृष्ट भूमि के विशाल क्षेत्रों को प्रभावित किया है, मृदा तंत्र के विघटन से आवासों का विनाश हुआ है, जिससे कई प्रजातियाँ खतरे में पड़ गई हैं।

- बढ़ता जल प्रदूषण: जब मृदा का अपरदन होता है, तो उसमें मौजूद रासायनिक पदार्थ जैसे: कीटनाशक, उर्वरक और मिट्टी के कण वर्षा या सिंचाई के जल के माध्यम से प्रवाहित होकर आस-पास के जल निकायों में जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं।

- यह न केवल जलीय जीवन को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि पेयजल स्रोतों को भी संदूषित करता है, जिससे जल शोधन अधिक महंगा हो जाता है।

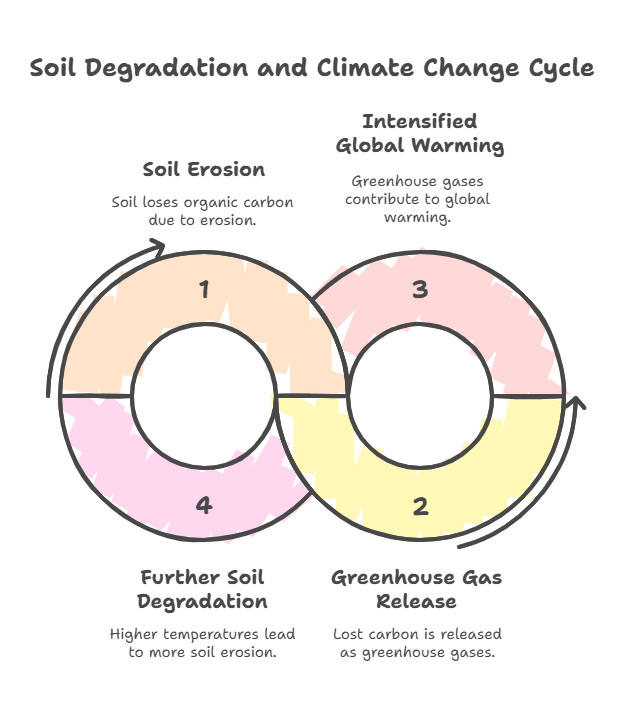

- जलवायु परिवर्तन प्रवर्द्धन: मृदा क्षरण, मृदा की कार्बन अवशोषण क्षमता को कम करके जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है, जिससे यह कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जक में परिणत हो जाती है।

- अपरदन और अकुशल प्रबंधन प्रथाओं के कारण मृदा में जैसे-जैसे कार्बनिक कार्बन का क्षरण होता है, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया और भी तीव्र हो जाती है।

- यह चक्र न केवल मृदा स्वास्थ्य को और बिगाड़ता है, बल्कि जलवायु प्रभावों के विरुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थानशक्ति को भी खतरे में डालता है।

- जैवविविधता का ह्रास: मृदा क्षरण स्वस्थ मृदा पर निर्भर पारिस्थितिक तंत्रों को बाधित करके जैवविविधता को सीधे प्रभावित करता है।

भारत उन्नत मृदा प्रबंधन के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- सतत् उर्वरक प्रबंधन: असंतुलित उर्वरक उपयोग की समस्या से निपटने के लिये, भारत को एक विज्ञान-आधारित, सटीक उर्वरक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सही पोषक तत्त्वों का सही मात्रा में उपयोग किया जाए।

- इसमें मृदा स्वास्थ्य निगरानी तकनीकों और रिमोट सेंसिंग उपकरणों का उपयोग करके वेरिएबल रेट एप्लीकेशन (VRA) को बढ़ावा देना शामिल है।

- जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और फसल-विशिष्ट पोषक तत्त्व प्रबंधन योजनाओं को एकीकृत करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी तथा मृदा स्वास्थ्य संतुलित रूप से पुनर्स्थापित होगा।

- एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (IPM) और जैविक कृषि: जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने और एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (IPM) को अपनाने से हानिकारक रसायनों के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आ सकती है तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

- जैव-कीटनाशकों, जैविक खादों और फसल चक्र के उपयोग को बढ़ावा देकर, भारत कृत्रिम कीटनाशकों से उत्पन्न पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिमों को कम करते हुए प्राकृतिक मृदा उर्वरता को पुनर्स्थापित कर सकता है।

- IPM कीट प्रतिरोध को भी रोक सकता है, जिससे एक अधिक सतत् कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिल सकता है।

- संरक्षित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा: भारत को संरक्षण कृषि/कंज़र्वेशन एग्रीकल्चर (CA) पद्धतियों को अपनाने का विस्तार करना चाहिये, जिसमें न्यूनतम जुताई, फसल चक्र और आवरण फसलों का उपयोग शामिल है।

- ये पद्धतियाँ मृदा की नमी को संरक्षित करने, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में सुधार करने और मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करती हैं।

- मृदा विक्षोभ को कम करके और जैविक गतिविधि को बढ़ाकर, CA जलवायु तनाव के तहत भी, दीर्घकालिक मृदा उर्वरता एवं समुत्थानशीलन में सुधार कर सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम और सब्सिडी, किसानों को बड़े पैमाने पर CA पद्धतियों को अपनाने में सहायता कर सकते हैं।

- परिशुद्ध कृषि प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना: परिशुद्ध कृषि (PA) प्रौद्योगिकियों (जैसे: Agri-IOT) को अपनाने से जल, उर्वरक और कीटनाशकों सहित संसाधनों का उपयोग अनुकूलित हो सकता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

- मृदा सेंसर, उपग्रह इमेजरी और डेटा विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से, PA किसानों को मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्त्व प्रबंधन पर सूचित निर्णय लेने में सहायता कर सकता है।

- स्थानीयकृत और डेटा-संचालित हस्तक्षेपों को लागू करके, परिशुद्ध कृषि आदानों के अति प्रयोग को रोक सकता है तथा विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में स्थायी भूमि उपयोग पद्धतियों को सुनिश्चित कर सकता है।

- वनरोपण और कृषि वानिकी पहल: मृदा अपरदन और पोषक तत्त्वों की कमी से निपटने के लिये, भारत को बड़े पैमाने पर वनरोपण और कृषि वानिकी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिये जिनमें कृषि परिदृश्य में वृक्षों को शामिल किया जाए।

- ये प्रथाएँ मृदा स्थिरीकरण, अपरदन को रोकने, कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने और जैवविविधता को बढ़ाने में सहायता करती हैं।

- कृषि वानिकी किसानों के लिये विविध आय स्रोत भी बनाती है, जिससे एकल-फसल पर उनकी निर्भरता कम होती है और कार्बन पृथक्करण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को मज़बूती मिलती है।

- मृदा कार्बन पृथक्करण कार्यक्रम: मृदा कार्बन पृथक्करण तकनीकों, जैसे: मल्चिंग, कम जुताई और बायोचार के उपयोग को अपनाने को प्रोत्साहित करने से मृदा में कार्बनिक कार्बन के स्तर को पुनर्स्थापित करने में सहायता मिल सकती है।

- कार्बन क्रेडिट कार्यक्रमों के माध्यम से कार्बन कृषि को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे किसान मृदा संरचना और उर्वरता में सुधार करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

- कार्बन कृषि के लिये एक राष्ट्रीय नीति पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक लाभों से जोड़ सकती है, जिससे मृदा पुनर्स्थापन प्रयासों में बड़े पैमाने पर भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।

- जल-कुशल सिंचाई प्रणालियाँ: अत्यधिक सिंचाई के कारण होने वाले मृदा लवणीकरण और अपरदन को नियंत्रित करने के लिये, भारत को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी जल-कुशल सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिये।

- ये प्रणालियाँ जल की बर्बादी को कम करती हैं, जलभराव को रोकती हैं और जल का लक्षित उपयोग सुनिश्चित करती हैं, जिससे मृदा स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।

- इसके अतिरिक्त, खेत स्तर पर वर्षा जल संचयन भूजल आपूर्ति को पुनर्भरित कर सकता है, जिससे स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित होती है और सूखे के दौरान मृदा नमी का स्तर बना रहता है।

- मृदा स्वास्थ्य निगरानी और डेटा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना: रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके वास्तविक काल डेटा संग्रह के साथ एक मज़बूत मृदा स्वास्थ्य निगरानी नेटवर्क विकसित करने से लक्षित हस्तक्षेप संभव होंगे।

- मृदा स्वास्थ्य कार्डों से प्राप्त मृदा स्वास्थ्य डेटा को उपग्रह-आधारित मृदा प्रतिचित्रण के साथ एकीकृत करके, भारत गतिशील, क्षेत्र-विशिष्ट कार्य योजनाएँ बना सकता है।

- यह अवसंरचना किसानों को स्थानीय मृदा प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने के लिये आवश्यक ज्ञान से सशक्त बनाएगी, जिससे उत्पादकता और संवहनीयता में सुधार होगा।

- शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम: मृदा प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिये किसानों, कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना एवं क्षमता निर्माण करना आवश्यक है।

- भारत को ज़मीनी स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने चाहिये जो संधारणीय मृदा प्रबंधन, संरक्षण तकनीकों और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों पर केंद्रित हों।

- स्थानीय समुदायों को मृदा स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से उसके सीधे संबंध के बारे में ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने से कृषि पद्धतियों में दीर्घकालिक परिवर्तन संभव हो सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में मृदा क्षरण न केवल कृषि उत्पादकता, बल्कि देश की व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक संवहनीयता के लिये भी संकट है। वर्ष 2030 तक शून्य भू परिष्करण प्राप्त करना इस प्रवृत्ति में परिवर्तन एवं सतत् विकास लक्ष्यों, जैसे: SDG2 (भुखमरी से मुक्ति), SDG6 (स्वच्छ जल और साफ-सफाई) और SDG15 (थलीय जीवों की सुरक्षा) के साथ संतुलन स्थापित करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। मृदा स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और भावी पीढ़ियों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक, बहु-हितधारक दृष्टिकोण आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. मृदा क्षरण आज भारत के समक्ष सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। इसके कारणों, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये और इसके प्रभावों को कम करने के लिये स्थायी उपायों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017) राष्ट्रव्यापी 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम (सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम)' का उद्देश्य है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. एकीकृत कृषि प्रणाली (आइ.एफ.एस.) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? (2019) |