सामाजिक न्याय

भारत की पोषण क्रांति हेतु उभरती रणनीतियाँ

- 21 Jul 2025

- 134 min read

यह एडिटोरियल 07/05/2024 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “To improve both crop and human nutrition, India needs a paradigm shift” पर आधारित है। यह लेख भारत की खाद्य सुरक्षा के विरोधाभास को उजागर करता है, यद्यपि देश विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया है और सबसे बड़े खाद्य वितरण कार्यक्रम का आयोजक है, वहीं बिगड़ती मृदा स्वास्थ्य एवं पोषक तत्त्वों का असंतुलन फसल उत्पादकता तथा मानव पोषण दोनों के लिये खतरा है।

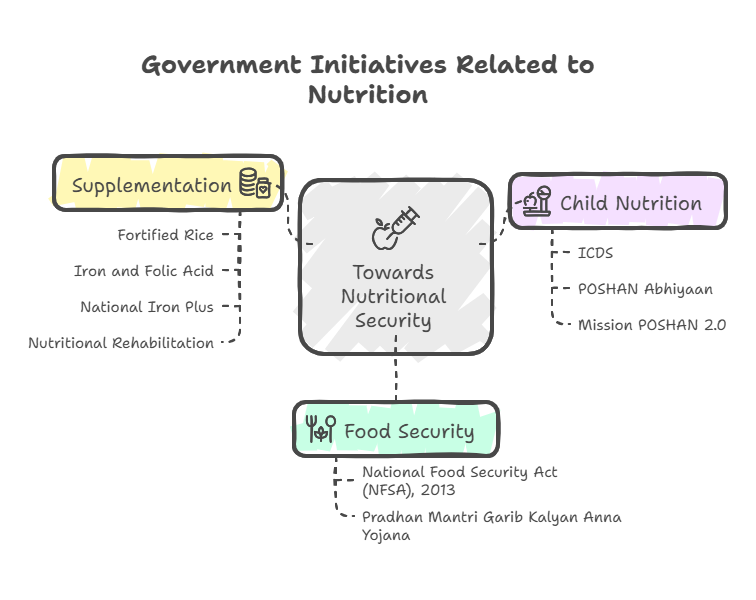

प्रिलिम्स के लिये:प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, POSHAN अभियान, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष- 2023, ‘श्री अन्न’ अभियान, अंतर्निहित भुखमरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान उत्पादक संगठन (FPO) मेन्स के लिये:पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की प्रमुख प्रगति, भारत में पोषण सुरक्षा में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे। |

भारत ने 1960 के दशक की खाद्यान्न की कमी की स्थिति से ऐतिहासिक प्रगति करते हुए आज विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बनने तथा विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संचालित करने तक का सफर तय किया है। फिर भी, यह उपलब्धि एक गहरे संकट को छुपाती है, व्यापक कुपोषण अभी भी कायम है। इस विरोधाभास का मूल भारत की उपेक्षित मृदा स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो गंभीर पोषक तत्त्वों की कमी और असंतुलित उर्वरक उपयोग से चिह्नित है। खराब गुणवत्ता वाली मृदा में कैलोरी से भरपूर लेकिन पोषक तत्त्वों से कम समृद्ध फसलों की उपज हो पाती है, जो अंतर्निहित भुखमरी को बढ़ाती है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अब मात्रा-केंद्रित कृषि से गुणवत्ता-केंद्रित खाद्य प्रणालियों में बदलाव की आवश्यकता है।

पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की प्रमुख प्रगति क्या हैं?

- PMGKAY और NFSAके माध्यम से सार्वभौमिक खाद्य सुलभता का विस्तार: भारत ने कानूनी रूप से समर्थित अधिकारों और गरीबों के लिये निशुल्क भोजन प्रावधान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को संस्थागत रूप दिया है।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) को वर्ष 2024 से अतिरिक्त पाँच वर्षों के लिये बढ़ाकर तथा NFSA कवरेज को सुदृढ़ करके, 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिये भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

- यह कैलोरी सुरक्षा की गारंटी देता है और कमज़ोर आबादी को मुद्रास्फीति के आघात से बचाता है।

- PMGKAY अब 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो चावल/गेहूँ प्रति माह प्रदान करता है।

- जुलाई 2024 तक, केंद्रीय भंडार में 608.75 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न है, जो 411.20 लाख मीट्रिक टन के भंडारण मानदंड से काफी अधिक है।

- ICDS और POSHAN अभियान के माध्यम से लक्षित मातृ एवं बाल पोषण: ICDS और पोषण अभियान के माध्यम से, भारत ने विश्व की सबसे बड़ी समुदाय-आधारित पोषण वितरण प्रणाली का निर्माण किया है।

- आँगनवाड़ी केंद्र अब प्रारंभिक बाल्यावस्था पोषण, मातृ देखभाल और विकास निगरानी के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। कन्वर्जेन्स मॉडल सेवा की पहुँच और प्रभाव में सुधार करता है।

- वर्ष 2024 में पोषण माह के दौरान POSHAN अभियान के तहत 100 करोड़ से अधिक जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

- POSHAN ट्रैकर ने वास्तविक काल पर सेवा प्रदान करने के लिये 13.9 लाख आँगनवाड़ी केंद्रों का डिजिटलीकरण किया।

- पोषक अनाज/ कदन्न और फसल विविधीकरण के लिये नीतिगत प्रोत्साहन: अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष- 2023 के साथ, भारत ने आहार विविधता और जलवायु अनुकूलन बढ़ाने के लिये कदन्न को ‘पोषक अनाज’ के रूप में पुनः स्थापित किया है।

- सरकारी खरीद और योजनाओं में कदन्न को शामिल करने से प्रोटीन, फाइबर और खनिज युक्त भोजन की सुलभता का विस्तार होता है। यह स्वास्थ्य और किसान आय दोनों को बढ़ावा देता है।

- कदन्न को लेकर चुनिंदा राज्यों में NFSA, ICDS और स्कूल फीडिंग कार्यक्रम शामिल हैं। बजट- 2023 में ‘श्री अन्न’ अभियान और कदन्न-केंद्रित अनुसंधान सहायता की घोषणा की गई।

- किफायती पोषण के लिये मूल्य स्थिरीकरण: पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिये भारत ने सक्रिय रूप से मूल्य प्रबंधन उपकरणों का उपयोग किया है और सब्सिडी वाली खुदरा योजनाएँ शुरू की हैं।

- यह गरीबों को खाद्य मुद्रास्फीति से बचाता है और आहार पर्याप्तता का समर्थन करता है। सार्वजनिक खरीद और बफर स्टॉक तंत्र का चतुराई से लाभ उठाया गया है।

- भारत दाल, भारत आटा, भारत चावल, NAFED और NCCF आउटलेट्स के माध्यम से रियायती दरों पर खुदरा बिक्री।

- खाद्य प्रणाली परिवर्तन में वैश्विक नेतृत्व: भारत खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है, जो अपनी सीमाओं से परे पोषण लक्ष्यों में योगदान दे रहा है।

- एक खाद्य अधिशेष देश के रूप में, इसकी नीति और कार्यान्वयन का अनुभव पोषण में साउथ-साउथ कोओपरेशन को आकार दे रहा है। यह पिछली निर्भरता से परिवर्तन का प्रतीक है।

- भारत सबसे बड़ा चावल निर्यातक (वित्त वर्ष 2025 में 20.2 मीट्रिक टन) और दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है।

- यह परिवर्तन 1960 के दशक में PL-480 निर्भरता (खाद्य सहायता, मुख्य रूप से गेहूँ के लिये यू.एस. पब्लिक लॉ 480 (PL-480) कार्यक्रम) से लेकर वर्तमान आत्मनिर्भरता और निर्यात नेतृत्व तक हुआ है।

भारत में पोषण सुरक्षा में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- खाद्यान्न अधिशेष के बावजूद लगातार बाल कुपोषण: भारत खाद्यान्न की कमी से अधिशेष की ओर अग्रसर हो गया है, फिर भी पोषण गुणवत्ता की तुलना में कैलोरी वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण बाल कुपोषण चिंताजनक रूप से उच्च बना हुआ है।

- NFHS-5 से पता चलता है कि 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे शिशु-वृद्धिरोधन, 19.3% कमज़ोर और 32.1% कम वज़न वाले हैं।

- भारत में अब तक शून्य-भोजन वाले बच्चों की सबसे बड़ी संख्या (6.7 मिलियन) है, जो 92 देशों के सभी शून्य-भोजन वाले बच्चों का लगभग आधा है।

- मृदा स्वास्थ्य संकट से संबद्ध सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी: मृदा क्षरण और पोषक तत्त्वों का असंतुलन भोजन के पोषण मूल्य को सीधे प्रभावित करता है, जिससे फसलों में ज़िंक और आयरन जैसे प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्त्व कम हो जाते हैं।

- इससे ‘अंतर्निहित भुखमरी’ उत्पन्न होती है जहाँ भोजन उपलब्ध तो है लेकिन आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी है। वर्तमान उर्वरक उपयोग पैटर्न इस समस्या को और बढ़ा देते हैं।

- वर्ष 2024 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत परीक्षण किये गए 88 लाख से अधिक नमूनों में से, 5% से भी कम भारतीय मृदा में उच्च या पर्याप्त नाइट्रोजन है।

- ज़िंक की कमी वाली मृदा बच्चों में शिशु-वृद्धिरोधन— एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंध जिसे अब मान्यता मिल चुकी है, से संबद्ध है।

- अनाज-केंद्रित खाद्य नीतियों पर अत्यधिक निर्भरता: भारत की खाद्य सुरक्षा रणनीति अनाज-प्रधान है तथा चावल और गेहूँ पर केंद्रित है, जिसमें पोषण के लिये महत्त्वपूर्ण दालों, सब्जियों व कदन्न की उपेक्षा कर दी जाती है।

- इससे आहार में एकरसता और प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का अपर्याप्त सेवन होता है। यहाँ तक कि प्रमुख योजनाएँ भी इस अनाज संबंधी पूर्वाग्रह को प्रबल करती हैं।

- PMGKAY के तहत 81.35 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल/गेहूँ प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें आहार विविधता का अभाव है।

- हालाँकि वर्ष 2019 से 406 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया है, जो एक सराहनीय कदम है, फिर भी प्रोटीन सेवन में अंतर बना हुआ है।

- कुपोषण के लैंगिक आयाम: पोषण संबंधी असमानता लैंगिक मानदंडों में गहराई से निहित है, जहाँ महिलाएँ एवं लड़कियाँ प्रायः सबसे आखिर में और सबसे कम खाती हैं।

- एनीमिया, मातृ पोषण की कमी और अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल, पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण को बढ़ावा देते हैं। इस दिशा में सशक्तीकरण नितांत आवश्यक है, लेकिन खाद्य नीतियों में इस पर कम ध्यान दिया जाता है।

- हाल के सरकारी आँकड़े बताते हैं कि लगभग 57% महिलाएँ (15-49 वर्ष) एनीमिया से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)- 5 में 24% वयस्क महिलाओं का वजन अधिक या मोटापे से ग्रस्त पाया गया।

- कुपोषित महिलाओं से जन्मे बच्चों का जन्म के समय कम वज़न और शिशु वृद्धि-रोधन की संभावना अधिक होती है।

- पोषण सुलभता में शहरी-ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं तक अपर्याप्त अभिगम के कारण ग्रामीण, जनजातीय और निम्न-आय वाले परिवार असमान रूप से कुपोषण से पीड़ित हैं।

- शहरी क्षेत्र अब बढ़ते मोटापे और गैर-संचारी रोगों का सामना कर रहे हैं, जो कुपोषण के ‘दोहरे बोझ’ का संकेत देता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों का वितरण असमान है।

- ग्रामीण क्षेत्रों (37%) में बच्चों में शिशु वृद्धि-रोधन शहरी क्षेत्रों (30%) (NFHS-5) की तुलना में अधिक है।

- स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी बुनियादी अवसंरचना की अपर्याप्त सुलभता और गुणवत्ता: ICDS और पोषण अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद, बुनियादी अवसंरचना की कमी, स्टाफ की कमी तथा अपर्याप्त समन्वय के कारण वितरण अनियमित बना हुआ है।

- आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का पोषण सेवाओं के लिये कम उपयोग किया जाता है। निगरानी और लक्ष्यीकरण कमज़ोर बना हुआ है।

- वर्ष 2022 तक पोषण अभियान निधि का केवल 66% ही खर्च हुआ है; स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का कवरेज विभिन्न क्षेत्रों में असमान है (ORF इंडिया)।

- स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंध: अकुशल WASH (जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य) प्रथाएँ रोगों का बोझ बढ़ाती हैं, पोषक तत्त्वों के अवशोषण को कम करती हैं तथा कुपोषण को बढ़ाती हैं।

- दूषित जल, खुले में शौच और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारक पोषण के लिये गंभीर बाधाएँ बने हुए हैं।

- 50% कुपोषण अपर्याप्त स्वच्छता के कारण बार-बार होने वाले दस्त से संबद्ध है (WHO)।

- भारत में अभी भी कुछ क्षेत्रों में लगभग 620 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं (UNICEF, 2021)।

- पौष्टिक भोजन की कीमतों में अस्थिरता और उसकी वहनीयता: मुद्रास्फीति, आपूर्ति में उतार-चढ़ाव और असमान आय वृद्धि ने पौष्टिक भोजन को कई लोगों के लिये अप्राप्य बना दिया है।

- FAO रिपोर्ट (2023) के अनुसार, 74.1% भारतीय स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। खाद्यान्न सुरक्षा के बावजूद, गरीब परिवारों के लिये फलों, दालों और पशु-आधारित प्रोटीन तक अभिगम सीमित है। हाल ही में खाद्य कीमतों में हुई वृद्धि ने इस संकट को और बढ़ा दिया है।

भारत पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कौन-से उपाय अपना सकता है?

- कैलोरी सुरक्षा से पोषक तत्वों से युक्त खाद्य प्रणालियों की ओर बदलाव: भारत को अपनी खाद्य नीति संरचना में बदलाव लाकर आहार विविधता को प्राथमिकता देनी चाहिये। इसके लिये सरकारी योजनाओं में दालों, मोटे अनाजों, सब्जियों और पशु प्रोटीन को शामिल करना होगा।.

- इसके लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खरीद ढाँचे की पुनर्समीक्षा आवश्यक है ताकि पोषण-समृद्ध फसलों को प्रोत्साहन मिल सके।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को केवल कैलोरी पूर्ति का माध्यम न मानकर पोषण सुरक्षा का उपकरण बनाया जाना चाहिये।

- कृषि को स्वास्थ्य लक्ष्यों से जोड़ना धारणीय खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करेगा और यह SDG 2.2 के लक्ष्यों से भी मेल खाता है।

- जिलास्तरीय पोषण कार्य योजनाएँ (DNAPs): प्रत्येक जिले को स्थानीय खाद्य संस्कृति, कृषि-जलवायु परिस्थितियों और पोषणीय आवश्यकताओं के आधार पर डेटा-आधारित पोषण कार्य योजना तैयार करनी चाहिये।

- इन योजनाओं को ज़िला परिषदों में निहित किया जा सकता है तथा पोषण डैशबोर्ड्स के माध्यम से निगरानी की जा सकती है।

- डीएम के नेतृत्व में पोषण समितियाँ संस्थागत समन्वय और जवाबदेही को सुदृढ़ करेंगी। यह विकेंद्रीकृत रणनीति भौगोलिक विविधताओं के अनुरूप समाधान सुनिश्चित करती है।

- मृदा-स्वास्थ्य से जुड़ी राष्ट्रीय पोषण रणनीति: मृदा स्वास्थ्य को मानव पोषण से जोड़ने वाला राष्ट्रीय ढांचा आवश्यक है, जिसमें मृदा कार्बन पुनर्जनन और सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलन आधारित लक्षित निवेश हो।

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पोषण परिणाम संकेतक शामिल किये जाएँ। जैव-संवर्धन (बायोफोर्टिफिकेशन) और कृषि-पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देकर फसलों का पोषण मूल्य बढ़ाया जा सकता है। यह कृषि नीति को सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।

- “मिट्टी से पेट तक” का मंत्र नीति का आधार बने।

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पोषण परिणाम संकेतक शामिल किये जाएँ। जैव-संवर्धन (बायोफोर्टिफिकेशन) और कृषि-पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देकर फसलों का पोषण मूल्य बढ़ाया जा सकता है। यह कृषि नीति को सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।

- आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से अग्रिम पंक्ति की पोषण सेवा को सशक्त बनाना: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में समर्पित पोषण सलाहकारों की नियुक्ति होनी चाहिए जो व्यक्तिगत आहार सलाह, वृद्धि निगरानी और व्यवहार परिवर्तन संचार सेवाएँ प्रदान करें।

- इनकी भूमिका उपचारात्मक से बढ़ाकर रोकथामात्मक पोषण सेवाओं तक विस्तारित हो।

- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC) को ICDS, स्वच्छता (WASH), और गैर-संक्रमणीय रोग (NCD) स्क्रीनिंग का समन्वय केंद्र बनाया जाए।

- मोबाइल HWC यूनिट्स दूरस्थ और शहरी गरीब क्षेत्रों तक सेवा पहुँचा सकती हैं।

- क्षेत्र-विशिष्ट पोषक तत्वों के साथ सार्वभौमिक संवर्धन: खाद्य संवर्धन को आयरन-फोलिक चावल और नमक से आगे बढ़ाकर दूध, खाद्य तेल, दालें और मसालों तक विस्तार करना होगा, जो क्षेत्रीय पोषण आवश्यकताओं पर आधारित हो।

- स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सहकारिताओं के माध्यम से छोटे पैमाने पर संवर्धन को प्रोत्साहन देना स्वीकार्यता और पहुँच बढ़ाएगा। पोषण-संवेदनशील मूल्य श्रृंखलाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देना होगा।

- आंगनवाड़ी, स्कूल और कार्यस्थल कैंटीन में संवर्धित खाद्य आपूर्ति का विस्तार छिपी भुखमरी(हिडन हंगर) को व्यापक रूप से संबोधित करेगा।

- टेक-होम राशन (THR) को अनुकूलित पोषण किट में रूपांतरित करना: THR को आयु-विशिष्ट और शारीरिक ज़रूरतों के अनुसार पुनः डिज़ाइन किया जाना चाहिये (बच्चे, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुसार)।

- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और SHGs के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सामग्री खरीद से ताजगी बनी रहेगी और रसद लागत कम होगी।

- पोषण वाटिकाओं और आयुर्वेद-आधारित पोषण मॉडल का एकीकरण मूल्य बढ़ाएगा।

- पैकेजिंग में उपयोग व तैयारी से संबंधित स्पष्ट निर्देश दिये जाएँ।

- शिक्षा व्यवस्था में पोषण को मुख्य विषय के रूप में शामिल करना: प्राथमिक स्तर से अनिवार्य पोषण साक्षरता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए — संतुलित आहार, खाद्य सुरक्षा और स्थानीय पौष्टिक भोजन पर फोकस हो।

- शिक्षकों को पोषण शिक्षण में प्रशिक्षित किया जाए तथा उन्हें नियमित स्वास्थ्य-पोषण सत्र आयोजित करने हेतु प्रोत्साहन मिले।

- स्थानीय रसोइयों व माताओं के साथ मिलकर भोजन योजना बनाने से स्थानीय जुड़ाव बढ़ेगा।

- विद्यालयों को स्वस्थ आहार व्यवहार के प्रदर्शन स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

- पोषण निगरानी एवं जवाबदेही हेतु एकीकृत ढाँचा तैयार करना: राष्ट्रीय पोषण ग्रिड (National Nutrition Grid) विकसित किया जाना चाहिये जो NFHS, POSHAN Tracker, PM-POSHAN, SHC, HWC पोर्टलों के डेटा को एकीकृत करे।

- यह ज़िला-स्तरीय प्रदर्शन, सेवा वितरण और परिणामों की एक साथ निगरानी करेगा।

- तृतीय-पक्ष संस्थानों द्वारा त्रैमासिक पोषण लेखा-परीक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। SDG डैशबोर्ड और GHI स्कोर ट्रैकिंग के साथ एकीकरण भारत की वैश्विक रैंकिंग सुधारेगा। डेटा-आधारित निर्णय राष्ट्रीय पोषण नीति का आधार बनेगा।

- पोषण का जलवायु-अनुकूल खाद्य प्रणालियों से समन्वय: पोषण सुरक्षा रणनीतियों में जलवायु अनुकूलन को शामिल करना होगा, जिसमें सूखा-प्रतिरोधी, पोषक तत्वों से भरपूर फसलें जैसे कदन्न, दालें और कंद शामिल हों।

- कृषि-वानिकी, एकीकृत कृषि प्रणालियाँ और स्वदेशी फसलों के सुदृढ़ में निवेश से पोषण स्रोतों में विविधता आएगी।

- कम-उत्सर्जन, उच्च-पोषण खाद्य श्रृंखलाओं के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दोहरे लक्ष्य पूरे करेंगे।

- यह SDG 13 और UNFSS के तहत धारणीय खाद्य प्रणालियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। पोषण को जलवायु-स्मार्ट बनाना होगा।

- पोषण-CSR मिशन के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना: कॉरपोरेट्स को CSR के अंतर्गत पोषण-विशिष्ट और पोषण-संवेदनशील पहल में निवेश करना अनिवार्य किया जाए।

- इसमें कार्यस्थल पोषण कार्यक्रम, आपूर्ति शृंखला फोर्टिफिकेशन, मोबाइल क्लिनिक, और माँ-बच्चा सहायता कार्यक्रम शामिल हों।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए ताकि पोषण की पहुँच, नवाचार और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके।

- लैंगिक धारणाओं को सुदृढ़ करने हेतु पोषण बजटिंग ढाँचा लागू करना: स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, कृषि और पंचायती राज मंत्रालयों में लैंगिक-संवेदनशील बजट लागू हो ताकि संसाधन महिला-प्रधान परिवारों, किशोरियों और महिला किसानों तक पहुँचाएँ जा सकें।

- पोषण से संबंधित आवश्यकताओं का अंतर-क्षेत्रीय मानचित्रण एवं बेहतर निधि लक्ष्यीकरण में मदद करेगा। आहार सुधार के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण का विस्तार हो।

- महिलाओं को स्थानीय स्तर पर पोषण शासन में प्रतिनिधित्व मिले। यह समानता और सशक्तीकरण सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

खाद्य उत्पादन और वितरण में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है, फिर भी अंतर्निहित भुखमरी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। खाद्य उपलब्धता और पोषण संबंधी पर्याप्तता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिये मृदा-स्वास्थ्य से लेकर मानव-पोषण तक की पूरी शृंखला को शामिल करने की आवश्यकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, "सच्ची संपत्ति स्वास्थ्य है, न कि सोने-चाँदी के टुकड़े।" पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ, समतापूर्ण भविष्य के लिये एक नैतिक अनिवार्यता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने और विश्व के सबसे बड़े खाद्य वितरण कार्यक्रम के संचालन के बावजूद, भारत अभी भी कुपोषण के उच्च स्तर से जूझ रहा है।" इस परिप्रेक्ष्य में, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मृदा स्वास्थ्य और खाद्य प्रणाली सुधारों की भूमिका का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है?

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न 1. आप इस मत से कहाँ तक सहमत है कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिये। (2018) |