भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत का विनिर्माण उत्कृष्टता का मार्ग

- 22 Aug 2025

- 126 min read

यह एडिटोरियल 21/08/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “Govt must bite the bullet on land reforms to ease manufacturing growth” पर आधारित है। यह लेख भूमि अधिग्रहण और लंबित श्रम सुधारों की बाधाओं को सामने लाता है, जो भारत के विनिर्माण विकास में बाधा डालते हैं तथा विकसित भारत 2047 के विज़न को साकार करने के लिये कारक बाज़ार सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय उद्योग परिसंघ, मेक इन इंडिया’ पहल, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना, उद्योग 4.0, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, श्रम संहिताएँ, अमेरिका द्वारा टैरिफ, मुक्त व्यापार समझौते

मेन्स के लिये: भारत के विनिर्माण क्षेत्र को आकार देने वाले प्रमुख हालिया घटनाक्रम, भारत के विनिर्माण परिदृश्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे।

भारत के विनिर्माण विकास को भूमि अधिग्रहण में एक गंभीर बाधा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ खंडित रिकॉर्ड, कई प्राधिकरण और अस्पष्ट स्वामित्व, विलंब का कारण बनते हैं जो निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ ने GST परिषद जैसी भूमि समन्वय संस्था और एकीकृत राज्य प्राधिकरणों सहित व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा है, लेकिन राजनीतिक सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। भूमि संबंधी मुद्दों के अलावा, चार श्रम संहिताओं जैसे लंबित सुधार ऐसे समय में भारत की विनिर्माण क्षमता को और बाधित करते हैं जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ नया रूप ले रही हैं। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 की आकांक्षा रखता है, निर्णायक कारक बाज़ार सुधारों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र की पुनर्कल्पना एक आर्थिक अनिवार्यता बन गई है जिसे विलंबित नहीं किया जा सकता।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र को आकार देने वाले प्रमुख हालिया घटनाक्रम क्या हैं?

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि: भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे वैश्विक निवेश के केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मज़बूत हुई है।

- FDI में वृद्धि घरेलू क्षमताओं को बढ़ाती है और अत्याधुनिक तकनीकों को लाती है।

- विनिर्माण क्षेत्र में FDI 165.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, जो पिछले एक दशक में 69% की वृद्धि दर्शाता है।

- पिछले 5 वर्षों में, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल FDI प्रवाह 33.58 लाख करोड़ रुपये (383.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा है, जो वैश्विक निवेशकों के मज़बूत विश्वास को दर्शाता है।

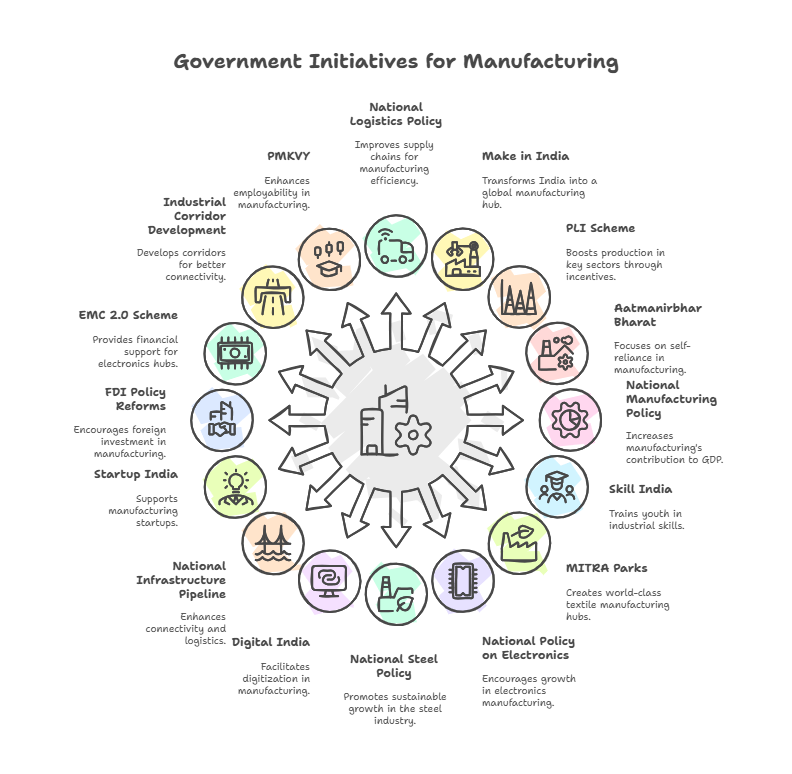

- सुदृढ़ सरकारी पहल: सरकार की सक्रिय नीतियाँ, जैसे ‘मेक इन इंडिया’ पहल और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, प्रमुख क्षेत्रों में विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही हैं।

- ये नीतियाँ वैश्विक कंपनियों को भारत में उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है।

- उदाहरण के लिये, PLI योजना ने एप्पल जैसी प्रमुख कंपनियों को आकर्षित किया है, जिसके कारण वित्त वर्ष 2024 में स्मार्टफोन निर्यात 42% बढ़कर 1.36 लाख करोड़ रुपये (15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया। इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में भारत की निर्यात-संचालित वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- विनिर्माण में डिजिटल परिवर्तन: उद्योग 4.0 की ओर बढ़ने से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, जिसमें स्वचालन और डिजिटल उपकरण दक्षता को बढ़ावा दे रहे हैं।

- AI, IoT और रोबोटिक्स के अंगीकरण में वृद्धि से उत्पादन दर एवं परिचालन दक्षता में सुधार हो रहा है।

- अप्रैल 2025 में भारत का विनिर्माण PMI 58.2 रहा, जो डिजिटल परिवर्तन द्वारा संचालित वृद्धि का संकेत देता है।

- इसके अलावा, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में दोगुनी दर से बढ़ने का अनुमान है, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और बढ़ेगी।

- निर्यात में वृद्धि और बाज़ार विविधीकरण: भारत का निर्यात परिदृश्य विविध हो रहा है, जिसमें गैर-पेट्रोलियम वस्तुओं, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रसायनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात मूल्य 820.93 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों का उल्लेखनीय योगदान रहा।

- पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात भी 374.1 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो 6% की वृद्धि दर्शाता है, जो PLI योजना के तहत भारत की विनिर्माण एवं निर्यात रणनीतियों की सफलता को दर्शाता है।

- उभरते हुए उभरते क्षेत्र: भारत नवीकरणीय ऊर्जा घटकों, चिकित्सा उपकरणों और अर्द्धचालकों जैसे उभरते क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है तथा इन उच्च-विकासशील उद्योगों में सवयं को अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है।

- हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर सरकार के ध्यान के परिणाम मिलने लगे हैं।

- उदाहरण के लिये भारत का सेमीकंडक्टर बाज़ार वर्ष 2026 तक 63 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, क्योंकि चिप निर्माण में निवेश बढ़ रहा है, जो 76,000 करोड़ रुपये के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम जैसी पहलों से प्रेरित है।

भारत के विनिर्माण परिदृश्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- भूमि अधिग्रहण की अड़चनें: खंडित भूमि अभिलेख और अस्पष्ट स्वामित्व संबंधी मुद्दे विनिर्माण सुविधाओं के लिये भूमि अधिग्रहण में विलंब कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है।

- एक सुव्यवस्थित, एकीकृत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का अभाव समय लेने वाले विवादों एवं नियामक चुनौतियों को जन्म देता है।

- राजनीतिक सहमति अभी भी अप्राप्य बनी हुई है, जैसा कि वर्ष 2015 के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की विफलता में देखा जा सकता है।

- इसका एक प्रमुख उदाहरण हैदराबाद फ्यूचर सिटी परियोजना है, जहाँ एक उद्देश्य (फार्मासिटी परियोजना) के लिये अधिग्रहित भूमि अब पुनर्प्रयोजन के लिये कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे निवेशकों के लिये महत्त्वपूर्ण विलंब और अनिश्चितता उत्पन्न हो रहे हैं।

- श्रम सुधारों में विलंब: भारत के नए श्रम संहिताओं का धीमा और विखंडित कार्यान्वयन निर्माताओं के लिये महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं।

- केंद्र सरकार द्वारा पारित सुधारों को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है क्योंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, जिसके लिये राज्यों को अपने नियम बनाने तथा अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण के लिये, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप ने किसी भी संहिता के तहत प्रारूप नियमों को पूर्व-प्रकाशित नहीं किया है, जबकि दिल्ली जैसे अन्य राज्यों ने केवल वेतन संहिता के लिये ऐसा किया है।

- राज्यों में यह असंगति एक निर्बाध, एकीकृत राष्ट्रीय श्रम बाज़ार के निर्माण में बाधा डालती है, और 'इंस्पेक्टर राज' की मानसिकता को कायम रखती है जिसे सुधारों का उद्देश्य समाप्त करना था।

- बुनियादी ढाँचे की कमियाँ और रसद चुनौतियाँ: हालाँकि भारत ने डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढाँचे में प्रगति की है, फिर भी प्रमुख रसद एवं परिवहन अक्षमताएँ सबसे बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं।

- कुशल और एकीकृत बुनियादी ढाँचे की कमी वस्तुओं की सुचारू आवाजाही में बाधा डालती है, जिससे उत्पादन समय-सीमा प्रभावित होती है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने भारत की रसद लागत का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 14-18% के उच्च स्तर पर लगाया है।

- हालाँकि, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) के हालिया अनुमानों ने इसे 2022-23 के लिये GDP के 7.8-8.9% पर कम रखा है, जो महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।

- फिर भी, वे सकल घरेलू उत्पाद के 8% के वैश्विक मानक से थोड़ा ऊपर बने हुए हैं।

- ये रसद घाटे विनिर्माण लागत को 20-30% तक बढ़ा देते हैं, जिससे बेहतर प्रणालियों वाले वियतनाम जैसे पड़ोसियों के मुकाबले प्रतिस्पर्द्धा सीमित हो जाती है।

- कुशल श्रमिकों की कमी: भारत का विशाल कार्यबल एक जनांकिकीय लाभ है, लेकिन कौशल की भारी कमी के कारण इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।

- औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योग-विशिष्ट कौशल की कमी, विशेष रूप से उन्नत विनिर्माण क्षेत्र में, फर्मों के लिये आधुनिक तकनीकों का अंगीकरण तथा उत्पादकता में सुधार करना मुश्किल बना देती है।

- भारत के केवल 4.1% कार्यबल (15-59 आयु वर्ग में) के पास औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण है, जो जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में 70% से अधिक के विपरीत है।

- उदाहरण के लिये, ऑटोमोटिव क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की मांग अधिक है, लेकिन बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर्याप्त हैं।

- पर्यावरण अनुपालन संबंधी मुद्दे: कड़े पर्यावरणीय मानदंडों ने विशेष रूप से सीमेंट, रसायन और वस्त्र जैसे उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में अनुपालन लागत बढ़ा दी है।

- भारत के औद्योगिक जल प्रदूषण में अकेले कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 20% है, जो अपशिष्ट जल उपचार एवं शून्य द्रव निर्वहन मानदंडों के बढ़ते प्रवर्तन का सामना कर रहा है।

- उदाहरण के लिये, 2024 में, पंजाब के लुधियाना क्लस्टर में कई लघु-स्तरीय रंगाई इकाइयों को अपशिष्ट मानकों को पूरा न कर पाने के कारण बंद का सामना करना पड़ा, जिससे अनुपालन जोखिम उजागर हुआ।

- आपूर्ति शृंखला विखंडन और आयात पर अत्यधिक निर्भरता: भारत का विनिर्माण खंडित आपूर्ति शृंखलाओं और आयातित कच्चे माल एवं घटकों पर भारी निर्भरता के कारण असुरक्षित बना हुआ है।

- यह अत्यधिक निर्भरता उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति जोखिम के प्रति सुभेद्य बनाती है और इनपुट लागत को बढ़ाती है, जिससे उत्पादन स्थिरता कमज़ोर होती है।

- उदाहरण के लिये, भारत के घरेलू उत्पादन के लिये 60-75% इलेक्ट्रॉनिक घटक आयातित होते हैं, जिससे आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बीच इनपुट लागत में वृद्धि होती है।

- स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं का विखंडन लेन-देन लागत को और बढ़ा देता है तथा मापनीयता के प्रयासों में बाधा डालता है।

- भारतीय विनिर्माण निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव: अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए भारी टैरिफ भारतीय वस्तुओं की लागत बढ़ाकर और उन्हें कम प्रतिस्पर्द्धी बनाकर प्रमुख भारतीय विनिर्माण क्षेत्रों के लिये एक बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं।

- यह विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों के लिये हानिकारक है जो अमेरिकी बाज़ार पर अत्यधिक निर्भर हैं। टैरिफ के कारण प्रतिस्पर्द्धी देशों के लिये बाज़ार हिस्सेदारी में कमी आ सकती है।

- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) के एक हालिया विश्लेषण में पाया गया है कि अमेरिका को भारतीय वस्तुओं के निर्यात का लगभग 70% (लगभग 60.85 बिलियन डॉलर) अब 50% टैरिफ के दायरे में है।

- यह वस्त्र और परिधान जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को काफी नुकसान में डालता है।

विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- भूमि उपयोग और अधिग्रहण का अनुकूलन: भारत को स्वामित्व सत्यापन के लिये GIS मैपिंग और ब्लॉकचेन का उपयोग करते हुए एक राष्ट्रीय औद्योगिक भूमि बैंक 2.0 की आवश्यकता है।

- कानूनी विवादों को कम करने के लिये पूर्व-स्वीकृत प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक गलियारे विकसित किये जाने चाहिये।

- एकल-खिड़की निकासी प्रणाली को पारदर्शी मुआवज़े के साथ त्वरित अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिये।

- पुनर्वास पैकेजों में निवेशक विश्वास और किसान कल्याण का संतुलन होना चाहिये। ऐसे सुधार भूमि तक पहुँच को पूर्वानुमानित और मुकदमेबाज़ी से मुक्त बनाएंगे।

- श्रम विनियमों को सुव्यवस्थित करना: केंद्र-राज्य समन्वय तंत्र के माध्यम से श्रम संहिताओं को कागज़ से आगे बढ़ते हुए व्यवहार में लाना होगा।

- सुधार-संबंधी राजकोषीय प्रोत्साहन राज्यों को लंबित नियमों को शीघ्र अधिसूचित करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।

- एक एकीकृत श्रम अनुपालन पोर्टल को निरीक्षणों और फाइलिंग को डिजिटल बनाना चाहिये, जिससे इंस्पेक्टर राज पर अंकुश लगे। काम पर रखने और निकालने की धारणा से बचने के लिये श्रमिक प्रतिनिधित्व को संरक्षित किया जाना चाहिये। यह संतुलन एक निष्पक्ष, लचीला एवं आधुनिक श्रम बाज़ार का निर्माण करेगा।

- लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बढ़ाना: प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई माल ढुलाई को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय एकीकृत लॉजिस्टिक्स ग्रिड आवश्यक है।

- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और फ्रेट कॉरिडोर विलंब एवं लागत को कम कर सकते हैं। रूट ऑप्टिमाइज़ेशन, इन्वेंट्री ट्रैकिंग और स्मार्ट वेयरहाउसिंग के लिये AI-सक्षम उपकरण आपूर्ति शृंखलाओं का आधुनिकीकरण करेंगे।

- संतुलित औद्योगिक विकास के लिये आंतरिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कम लॉजिस्टिक्स लागत भारतीय विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाएगी।

- भविष्य के लिये तैयार कार्यबल का निर्माण: एक राष्ट्रीय विनिर्माण कौशल मिशन को रोबोटिक्स, EV बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उद्योग 4.0 कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। कक्षा में अधिगम को कारखाने के अनुभव के साथ जोड़ने वाले दोहरे शिक्षुता मॉडल प्रशिक्षण अंतर को न्यूनतम कर देंगे।

- बड़ी फर्मों को MSME समूहों के लिये सार्वजनिक-निजी कौशल अकादमियों को चलाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- AI-संचालित प्लेटफॉर्म नियोक्ताओं को वास्तविक काल में कुशल श्रमिकों से जोड़ सकते हैं। यह भारत के कार्यबल को प्रचुर से वास्तव में प्रतिस्पर्द्धी में बदल देगा।

- विनिर्माण में संवहनीयता का एकीकरण: हरित मानदंडों को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय, भारत को साझा उपचार संयंत्रों और नवीकरणीय इकाइयों वाले हरित प्रौद्योगिकी पार्कों में निवेश करना चाहिये।

- एक हरित ऋण प्रणाली, चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को अपनाने वाली फर्मों को पुरस्कृत कर सकती है। अनुपालन लागत कम करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित निगरानी प्रणालियों को पुराने मैन्युअल निरीक्षणों की जगह लेनी चाहिये।

- MSME को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिये सब्सिडी मिलनी चाहिये। इससे विनिर्माण विकास वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुरूप होगा।

- घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करना: भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और फार्मा जैसे क्षेत्रों में घरेलू घटक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिये। MSME को लक्षित आपूर्तिकर्त्ता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) में एकीकृत किया जाना चाहिये।

- पश्चगामी एकीकरण के लिये कर प्रोत्साहन कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रमुख इनपुट के रणनीतिक भंडार वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करेंगे।

- स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने से समुत्थानशीलता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

- वैश्विक बाज़ार पहुँच में विविधता लाना: भारत को अमेरिकी निर्भरता कम करने के लिये यूरोपीय संघ, ASEAN और अफ्रीका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से व्यापार साझेदारी में विविधता लानी चाहिये।

- निर्यात उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये वैश्विक गुणवत्ता प्रमाणन और ब्रांडिंग को अपनाना चाहिये।

- निर्यात केंद्रों को उच्च-मूल्य वाले उत्पादों के विस्तार के लिये नीतिगत समर्थन मिलना चाहिये। यह सक्रिय विविधीकरण वैश्विक स्तर पर भारत की बाज़ार हिस्सेदारी की रक्षा करेगा।

- विनिर्माण के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: जिस तरह भारत ने UPI के साथ वित्त को रूपांतरित किया, उसी तरह उत्पादन इकाइयों के लिये भी एक डिजिटल विनिर्माण कार्यढाँचा तैयार किया जा सकता है।

- इसमें आपूर्ति शृंखला ट्रेसिबिलिटी, मशीन डेटा और अनुपालन निगरानी के लिये इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं। ऐसा DPI दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की विनिर्माण सफलता तीन ‘M’ — Money (धन: कुशल भूमि अधिग्रहण और वित्तपोषण), Materials (सामग्री: विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला) और Manpower (जनशक्ति: लंबित सुधारों के माध्यम से लचीली श्रम नीतियाँ) के समाधान पर निर्भर करती है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बदलावों और भारत के जनांकिकीय लाभ का अभिसरण एक संकीर्ण खिड़की बनाता है जिसके लिये तत्काल राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे समग्र सुधार न केवल वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाएंगे बल्कि बड़े पैमाने पर रोज़गारों का भी सृजन करेंगे, जिससे आने वाले दशक में समावेशी एवं समुत्थानशील आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

|

दृष्टि मुख्य प्रश्न: प्रश्न. भारत के विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष उसके विकास और रोज़गार क्षमता को प्राप्त करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। यह भी चर्चा कीजिये कि नीतिगत सुधार और अवसंरचना विकास इन चुनौतियों का समाधान कर भारत की वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य में स्थिति को कैसे मज़बूत कर सकते हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज़)' में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है? (2015)

(a) कोयला उत्पादन

(b) विद्युत् उत्पादन

(c) उर्वरक उत्पादन

(d) इस्पात उत्पादन

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. "सुधार के बाद की अवधि में औद्योगिक विकास दर सकल-घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) की समग्र वृद्धि से पीछे रह गई है" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हालिया बदलाव औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

प्रश्न. आम तौर पर देश कृषि से उद्योग और फिर बाद में सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन भारत सीधे कृषि से सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो गया। देश में उद्योग की तुलना में सेवाओं की भारी वृद्धि के क्या कारण हैं? क्या मज़बूत औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित देश बन सकता है? (2014)