जैव विविधता और पर्यावरण

प्लास्टिक मुक्त सतत् भारत का मार्ग

- 20 Aug 2025

- 156 min read

यह एडिटोरियल 19/08/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Familiar Impasse: On the Global Response to Eliminating Plastic Pollution," पर आधारित है। इस लेख में वैश्विक स्तर पर एक सार्वभौमिक प्लास्टिक प्रदूषण संधि के प्रति वैश्विक प्रतिरोध की चर्चा की गई है, जिसके तहत भारत को प्लास्टिक उत्पादन कम करने और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में सुधार के लिये अधिक प्रभावी एवं समन्वित नीति अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

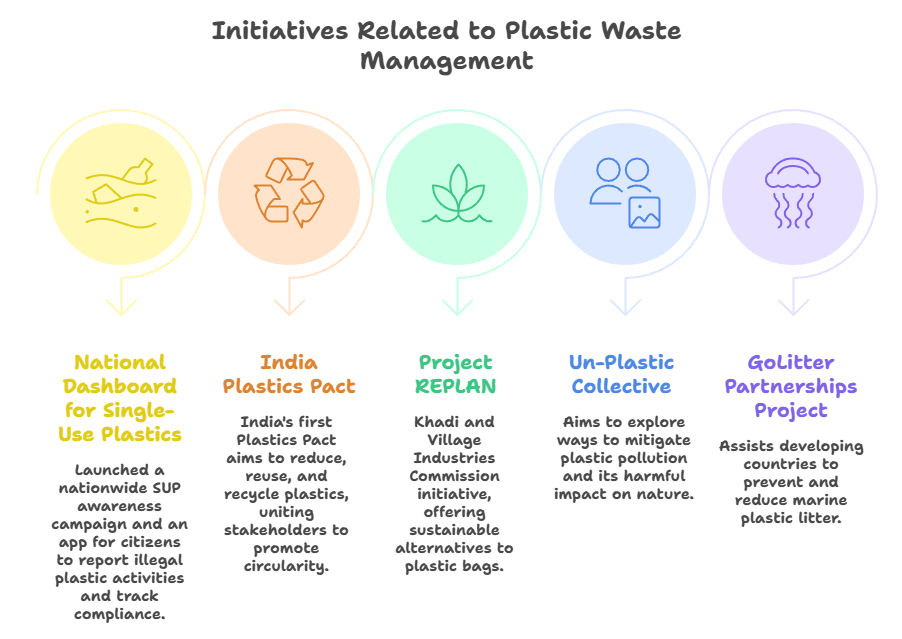

प्रिलिम्स के लिये: प्रोजेक्ट REPLAN, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, स्वच्छ भारत मिशन

मेन्स के लिये: भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह

भारत एक गंभीर प्लास्टिक अपशिष्ट चुनौती का सामना कर रहा है, जहाँ सालाना 34 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 30% का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। जैसे-जैसे प्लास्टिक की खपत बढ़ती जा रही है, स्रोत पर प्लास्टिक उत्पादन को कम करना आवश्यक हो गया है। प्लास्टिक प्रदूषण उन्मूलन हेतु सार्वभौमिक संधि पर वैश्विक चर्चाएँ जारी हैं, लेकिन प्रभावी समाधानों को आकार देने में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण बनी हुई है। चुनौती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौतों की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में निहित है।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये वर्तमान परिदृश्य और संस्थागत तंत्र क्या है?

- वर्तमान परिदृश्य: भारत वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट के शीर्ष उत्पादकों में से एक है, जो सालाना लगभग 90 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है और वैश्विक कुल का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है।

- यह आँकड़ा नाइजीरिया (35 लाख टन), इंडोनेशिया (34 लाख टन) और चीन (28 लाख टन) से काफी अधिक है।

- विश्व भर में उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा वर्ष 2019 के 353 मिलियन टन से लगभग तीन गुना बढ़कर वर्ष 2060 तक 1014 मिलियन टन होने का अनुमान है और भारत का इस वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान होने की उम्मीद है।

- इसके अलावा, FICCI के अनुसार, भारत को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट से 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सामग्री-मूल्य का नुकसान हो सकता है।

- यह आँकड़ा नाइजीरिया (35 लाख टन), इंडोनेशिया (34 लाख टन) और चीन (28 लाख टन) से काफी अधिक है।

- संबंधित संस्थागत तंत्र:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016: स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, निर्माता की ज़िम्मेदारी और अपशिष्ट संग्रहण के लिये उपयोगकर्त्ता शुल्क पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016: प्लास्टिक उत्पादकों के लिये विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) की शुरुआत की गई, जिससे प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन तक बढ़ा दी गई।

- इसके कार्यान्वयन में ग्रामीण क्षेत्रों सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण तथा उचित निपटान को अनिवार्य बनाया गया।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2018: गैर-पुनर्चक्रणीय बहु-स्तरीय प्लास्टिक (MLP) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया और CPCB के तहत उत्पादकों के लिये एक पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ी।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021: वर्ष 2022 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध लगाया गया और प्लास्टिक बैग की मोटाई 120 माइक्रोन तक बढ़ा दी गई।

- पैकेजिंग अपशिष्ट के लिये EPR नियमों को सुदृढ़ किया गया, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के लिये डिज़ाइन को बढ़ावा दिया गया।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022: अनिवार्य पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग लक्ष्य निर्धारित किये गए, साथ ही यदि इन लक्ष्यों का पालन नहीं किया जाए तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने तथा प्लास्टिक वसूली एवं पुन: उपयोग के लिये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2024: निर्माताओं के लिये पंजीकरण, रिपोर्टिंग और प्रमाणन आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया।

- बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिये प्रमाणन शुरू किया गया और उपभोक्ता-पूर्व प्लास्टिक अपशिष्ट की रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई।

भारत में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- अपशिष्ट संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिये पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना का अभाव: स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 के तहत, शहरी स्थानीय निकाय (ULB) को 100% अपशिष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करने और सामग्री वसूली सुविधाओं (MRF) तक अभिगम्यता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। हालाँकि, भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ अभी भी प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं।

- शहरों में उत्पन्न होने वाले लगभग 77% अपशिष्ट को बिना उपचारित किये खुले लैंडफिल में फेंक दिया जाता है और केवल 60% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही, प्रायः अकुशलतापूर्वक, अनौपचारिक क्षेत्र के माध्यम से पुनर्चक्रण किया जाता है।

- उदाहरण के लिये, दिल्ली में गाज़ीपुर लैंडफिल का विस्तार जारी है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं।

- इसके अलावा, भारत प्रत्येक वर्ष लगभग 5.8 मिलियन टन (mt) प्लास्टिक का दहन करता है और 3.5 mt प्लास्टिक को मलबे के रूप में पर्यावरण (भूमि, वायु, जल) में मुक्त करता है।

- शहरों में उत्पन्न होने वाले लगभग 77% अपशिष्ट को बिना उपचारित किये खुले लैंडफिल में फेंक दिया जाता है और केवल 60% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही, प्रायः अकुशलतापूर्वक, अनौपचारिक क्षेत्र के माध्यम से पुनर्चक्रण किया जाता है।

- खंडित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) प्रणाली: भारत में EPR प्रणाली, एक कदम आगे होने के बावजूद, कमज़ोर अनुपालन निगरानी और स्व-रिपोर्टिंग पर निर्भरता के कारण बहुत हद तक अक्षम है।

- उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने द्वारा उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट के बराबर मात्रा में प्लास्टिक एकत्र करें और उसका पुनर्चक्रण करें, लेकिन तृतीय-पक्ष ऑडिटिंग तथा डेटा पारदर्शिता की कमी के कारण परिणाम निराशाजनक रहे हैं।

- विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) की रिपोर्ट के अनुसार, आँकड़े EPR प्रणाली में गंभीर समस्याओं को दर्शाते हैं, जिसमें बताया गया है कि 40,000 से अधिक पंजीकरण मौजूद हैं, लेकिन प्रमुख प्रदूषक जैसे कि उत्पादक (65% प्लास्टिक के लिये ज़िम्मेदार), का प्रतिनिधित्व कम है।

- साथ ही, CPCB की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्लास्टिक पुनर्चक्रणकर्त्ताओं ने लगभग 7 लाख नकली प्रमाणपत्र जारी किये, जो उनकी वास्तविक पुनर्चक्रण क्षमता से 38 गुना अधिक है, जिससे EPR के प्रवर्तन में बड़ी खामियाँ उजागर होती हैं।

- उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने द्वारा उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट के बराबर मात्रा में प्लास्टिक एकत्र करें और उसका पुनर्चक्रण करें, लेकिन तृतीय-पक्ष ऑडिटिंग तथा डेटा पारदर्शिता की कमी के कारण परिणाम निराशाजनक रहे हैं।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों का कमज़ोर क्रियान्वयन: स्थानीय नगर निकायों से लेकर राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों तक, विभिन्न स्तरों पर खंडित शासन के कारण भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- यद्यपि भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम (2016) और उसके बाद के संशोधनों को लागू किया है, फिर भी इनका क्रियान्वयन कमज़ोर बना हुआ है।

- FICCI की एक रिपोर्ट बताती है कि बैग, स्ट्रॉ और कटलरी जैसे एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद, भारत में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (SUP) की पैकेजिंग खपत 43% है, जबकि वैश्विक औसत 35% है।

- अनौपचारिक कर्मचारी, जो देश के लगभग 60% प्लास्टिक पुनर्चक्रण के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार हैं, प्रायः औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों से अपवर्जित रखे जाते हैं, जिससे शासन की दक्षता एवं सुसंगतता और कमज़ोर होती है।

- हालाँकि महाराष्ट्र के पुणे और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जैसे शहरों ने प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में प्रगति की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय अपर्याप्त बना हुआ है, जिससे स्थानीय निकायों को रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये आवश्यक समर्थन नहीं मिल पा रहा है।

- यद्यपि भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम (2016) और उसके बाद के संशोधनों को लागू किया है, फिर भी इनका क्रियान्वयन कमज़ोर बना हुआ है।

- ई-कॉमर्स और पैकेजिंग का प्रसार: भारत में ई-कॉमर्स के तेज़ी से विकास ने प्लास्टिक पैकेजिंग, विशेष रूप से बबल रैप्स, प्लास्टिक बैग और श्रिंक रैप्स जैसे सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने के साथ, सुविधाजनक और किफायती पैकेजिंग सामग्री की माँग बढ़ी है, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट में भारी वृद्धि हुई है।

- वर्ष 2023 में, भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र ने लगभग 1.2 मिलियन टन (MT) प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न किया।

- यह न केवल मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर दबाव डालता है, बल्कि ई-कॉमर्स पैकेजिंग में प्रयुक्त सामग्रियों के मिश्रण के कारण पुनर्चक्रण प्रयासों में भी बाधा डालता है।

- प्लास्टिक के विकल्पों में पर्याप्त विकल्पों और नवाचारों का अभाव: प्रभावी विकल्पों की सीमित उपलब्धता और मापनीयता के कारण भारत का सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर निर्भरता समाप्त करना कठिन हो रहा है।

- ताड़ के पत्ते और खोई (गन्ने के अवशेष) जैसे जैव-निम्नीकरणीय विकल्पों के बावजूद, लोग प्रायः पर्यावरणीय संधारणीयता की तुलना में सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आसानी से उपलब्ध प्लास्टिक कटलरी चुनते हैं।

- उपयोग में आसान प्लास्टिक वस्तुओं के प्रति यह प्राथमिकता उपभोक्ता व्यवहार को अधिक संवहनीय विकल्पों की ओर संक्रमण करने की चुनौती को उजागर करती है।

- इसके अलावा, उदाहरण के लिये, बायोप्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में 2 से 5 गुना अधिक महंगा हो सकता है, जिससे कंपनियों के लिये उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि किये बिना उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाना कठिन हो जाता है।

- ताड़ के पत्ते और खोई (गन्ने के अवशेष) जैसे जैव-निम्नीकरणीय विकल्पों के बावजूद, लोग प्रायः पर्यावरणीय संधारणीयता की तुलना में सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आसानी से उपलब्ध प्लास्टिक कटलरी चुनते हैं।

- जन जागरूकता में कमी और परिवर्तन का प्रतिरोध: भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रयासों में बाधा डालने वाली एक बड़ी चुनौती अपर्याप्त जन जागरूकता है।

- हालाँकि स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहल मौजूद हैं, लेकिन वे कभी-कभी समुदायों को गहराई से शामिल करने और प्लास्टिक के उपयोग तथा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने में विफल रहती हैं।

- वर्ष 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि केवल 42% प्रतिभागियों को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के बारे में जानकारी थी।

- इसके अलावा, NITI आयोग की वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि केवल 17% भारतीय परिवार पूर्ण अपशिष्ट पृथक्करण का अभ्यास करते हैं।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये कौन-सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं?

- विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन: बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत सुविधाओं पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, विकेंद्रीकृत, स्थानीयकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- एक संभावित समाधान सामुदायिक या वार्ड-स्तरीय सामग्री वसूली सुविधाओं (MRF) की स्थापना है, जो उन्नत पृथक्करण तकनीकों, जैसे कि AI-संचालित मशीनों से सुसज्जित हो सकती हैं।

- ये सुविधाएँ प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के पृथक्करण को सुव्यवस्थित करेंगी, परिवहन व्यय को कम करेंगी, साथ ही तीव्र प्रसंस्करण एवं बेहतर पुनर्चक्रण दक्षता सुनिश्चित करेंगी।

- एक संभावित समाधान सामुदायिक या वार्ड-स्तरीय सामग्री वसूली सुविधाओं (MRF) की स्थापना है, जो उन्नत पृथक्करण तकनीकों, जैसे कि AI-संचालित मशीनों से सुसज्जित हो सकती हैं।

- सूक्ष्म-स्तरीय अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देना: स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिये एक प्रमुख रणनीति समुदायों के भीतर सूक्ष्म स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देना है।

- इसमें घरों और छोटे व्यवसायों को अपने अपशिष्ट को स्रोत पर ही अलग करने के लिये प्रेरित करना शामिल है, जिसमें प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट एवं गैर-पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं जैसी श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- जर्मनी, स्वीडन एवं सिंगापुर जैसे देशों ने सुदृढ़ नीतिगत कार्यढाँचों तथा जन भागीदारी द्वारा समर्थित, उत्कृष्ट अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण प्रणालियाँ लागू की हैं।

- भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये, स्थानीय अपशिष्ट संग्रहण प्रणालियाँ उन लोगों को प्रोत्साहन या सार्वजनिक मान्यता (जैसे: इंदौर मॉडल) प्रदान कर सकती हैं जो लगातार उचित पृथक्करण प्रथाओं का पालन करते हैं, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये समुदाय-आधारित दृष्टिकोण विकसित होता है।

- इसमें घरों और छोटे व्यवसायों को अपने अपशिष्ट को स्रोत पर ही अलग करने के लिये प्रेरित करना शामिल है, जिसमें प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट एवं गैर-पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं जैसी श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना: EPR को प्रतीकात्मक अनुपालन से आगे बढ़कर डिजिटल रूप से पता लगाने योग्य, उत्तरदायी कार्यढाँचे की ओर बढ़ना चाहिये।

- ब्लॉकचेन-आधारित प्लास्टिक ट्रैकिंग सिस्टम एवं जियो-टैग्ड संग्रहण नेटवर्क को एकीकृत करने से मूल्य शृंखला में पारदर्शिता आ सकती है।

- उद्योगों को तृतीय-पक्ष ऑडिट के माध्यम से सत्यापित वार्षिक ‘प्लास्टिक न्यूट्रैलिटी सर्टिफिकेट’ प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- अनौपचारिक कचरा बीनने वाले श्रमिकों को औपचारिक EPR अनुपालन में एकीकृत करके सामाजिक समावेशन सुनिश्चित सुनिश्चित की जा सकती है। इससे एक मज़बूत प्रदूषक-भुगतान तंत्र विकसित होगा, जो सतत् व्यवसायिक आचरण के अनुरूप है।

- प्लास्टिक के विकल्पों के लिये विनियमित बाज़ार: धारणीय सामग्रियों के विकास और अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये प्लास्टिक के विकल्पों के लिये एक विनियमित बाज़ार महत्त्वपूर्ण है।

- सरकारें ऐसी नीतियों और मानकों को लागू कर सकती हैं जो जैव-निम्नीकरणीय, पुनर्चक्रण योग्य या पुन: प्रयोज्य सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षा एवं पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का पालन करें।

- यूरोपीय संघ में, एसयूपीएस निर्देश ने ऐसे नियम निर्धारित किये हैं जो कुछ प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाते हैं और साथ ही धारणीय विकल्पों के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

- इसके अलावा, वडोदरा (गुजरात) की कॉटन बैग वेंडिंग मशीनें प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं, जो धारणीय सामग्रियों के प्रयोग की ओर संक्रमण का समर्थन करती हैं।

- किसानों को कृषि-अपशिष्ट से पैकेजिंग उद्योगों से जोड़ने से ग्रामीण रोज़गार का सृजन हो सकता है और साथ ही प्लास्टिक के विकल्प पर भी ध्यान दिया जा सकता है। यह एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से धीरे-धीरे लेकिन संवहनीय परिवर्तन सुनिश्चित करता है।

- ऐसे नियामक कार्य ढाँचे व्यवसायों के लिये नवाचार करने और परंपरागत प्लास्टिक से अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर संक्रमण के लिये एक समान अवसर प्रदान करेंगे।

- सरकारें ऐसी नीतियों और मानकों को लागू कर सकती हैं जो जैव-निम्नीकरणीय, पुनर्चक्रण योग्य या पुन: प्रयोज्य सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षा एवं पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का पालन करें।

- अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र का औपचारिकीकरण और एकीकरण: भारत की पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्था 15 लाख से 40 लाख अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों पर निर्भर करती है, लेकिन असुरक्षित कार्य परिस्थितियों, मान्यता की कमी और अस्थिर आपूर्ति शृंखलाओं के कारण उनकी क्षमता बाधित होती है।

- नगरपालिका स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण से काम करने वालों की आय तथा कार्य-परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं।

- उदाहरण के लिये, पुणे की 'स्वच्छ' सहकारी संस्था ने नगरपालिका के साथ साझेदारी कर कचरा बीनने वालों को स्वच्छ और पृथक् किये गये प्लास्टिक तक अभिगम्यता प्रदान की, जिससे उनकी आय में लगभग 40% तक वृद्धि हुई।

- यह उदाहरण दर्शाता है कि जब स्थानीय शासन और संगठित समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो आजीविका सुधार एवं सामाजिक न्याय दोनों को साथ-साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

- कचरा बीनने वालों को ‘पर्यावरण सेवा प्रदाता’ के रूप में मान्यता देना तथा उन्हें सूक्ष्म ऋण, PPE किट एवं प्रशिक्षण प्रदान करना दक्षता में वृद्धि और हरित आजीविका का सृजन कर सकता है।

- नगरपालिका स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण से काम करने वालों की आय तथा कार्य-परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं।

- लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट नियमों को सुदृढ़ बनाना: लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को प्लास्टिक के उपयोग से स्थायी विकल्पों की ओर संक्रमण में सहायता करने के लिये एक केंद्रित प्रयास होना चाहिये।

- सरकारी कार्यक्रम इन व्यवसायों को सब्सिडी, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने संचालन से समझौता किये बिना पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाएँ।

- SME के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट नियमों का अनुपालन अंगीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से राष्ट्रीय प्लास्टिक न्यूनीकरण लक्ष्यों में उनकी भागीदारी सुगम होगी।

- प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्लास्टिक प्रतिबंधों का बेहतर प्रवर्तन: प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण को लागू करने से प्लास्टिक प्रतिबंधों के प्रवर्तन को महत्त्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है।

- डेटा एनालिसिस और AI-संचालित निगरानी का उपयोग करके, अधिकारी वास्तविक काल में प्लास्टिक के उपयोग एवं बिक्री की निगरानी कर सकते हैं।

- मोबाइल ऐप्लीकेशन विकसित करने से नागरिक अवैध प्लास्टिक गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकेंगे, जबकि एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म दंड को स्वचालित कर सकता है तथा नियामकों और जनता के बीच संचार को सुगम बना सकता है।

- उदाहरण के लिये, चीन में, शहरों ने उचित अपशिष्ट निपटान को प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक कूड़ेदानों में चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया है।

- यह एकीकृत प्रणाली निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगी और उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को धारणीय पैकेजिंग समाधान अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे बायोडिग्रेडेबल या पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

- प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): पुनर्चक्रण अवसंरचना को बढ़ाने के लिये, सरकार को उन्नत पृथक्करण तकनीकों और अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रणालियों के विकास के उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना चाहिये।

- ये साझेदारियाँ प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को नवीन समाधानों के लिये एक संसाधन के रूप में भी बढ़ावा दे सकती हैं, जैसे कि पुनर्चक्रित प्लास्टिक से उच्च-गुणवत्ता वाले 3D प्रिंटिंग फिलामेंट बनाना।

- इसके अतिरिक्त, सरकार प्लास्टिक से ईंधन बनाने वाली तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे अपशिष्ट प्लास्टिक को मूल्यवान ऊर्जा संसाधनों में बदला जा सके।

- अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में स्वच्छ-तकनीकी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करके, सरकार स्थायी समाधानों के विकास में तेज़ी ला सकती है।

- राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट जागरूकता और शिक्षा अभियान: प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरणीय परिणामों और अपशिष्ट पृथक्करण के महत्त्व को उजागर करने के लिये शहरी एवं ग्रामीण दोनों समुदायों के लिये बड़े पैमाने पर शैक्षणिक अभियानों की आवश्यकता है।

- इन पहलों का ध्यान व्यवहार में परिवर्तन, संधारणीय उपभोग को बढ़ावा देने और जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान को प्रोत्साहित करने पर होना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, एक कश्मीरी गाँव में, “प्लास्टिक दो-सोना लो” पहल ने निवासियों को प्लास्टिक अपशिष्ट के बदले सोने के सिक्के लेने के लिये प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग प्लास्टिक-मुक्त वातावरण बना।

- इस तरह की नवोन्मेषी पहलों को जागरूकता बढ़ाने और बेहतर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में व्यवहार परिवर्तन लाने के लिये बढ़ाया जा सकता है।

- इसके अतिरिक्त, स्कूली पाठ्यक्रम में अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा को शामिल करने से कम उम्र से ही स्थायी आदतें डालने में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष

भारत की प्लास्टिक अपशिष्ट चुनौती के लिये नवोन्मेषी समाधानों और संवहनीयता से प्रेरित एक दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सतत् विकास लक्ष्य— SDG 12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये, भारत को एक ऐसी चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो स्रोत पर प्लास्टिक उत्पादन को कम करने, पुनर्चक्रण प्रक्रिया में सुधार करने एवं स्थायी विकल्पों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का भविष्य सहयोग, सख्त प्रवर्तन और पर्यावरणीय एवं आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने वाली स्थायी प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न.भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा पुनर्चक्रण में सुधार, प्लास्टिक उत्पादन को कम करने एवं संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी रणनीतियाँ प्रस्तावित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में ‘विस्तारित उत्पादक दायित्व’ आरंभ किया गया था? (2019)

(a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998

(b) पुनर्चक्रित प्लास्टिक (निर्माण और उपयोग) नियम, 1999

(c) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 2011

(d) खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है? (2018)

- एन.जी.टी. का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि सी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है।

- एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयाें में मुकदमाें के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि सी.पी.सी.बी. झरनाें और कुँओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न 3. पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली ‘सूक्ष्ममणिकाओं (माइक्रोबीड्स)’ के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? (2019)

(a) ये समुद्री पारितंत्रों के लिये हानिकारक मानी जाती हैं।

(b) ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती हैं।

(c) ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं।

(d) अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य-पदार्थों में मिलावट के लिये किया जाता है।

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न 1. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018)