अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-अफ्रीका संबंधों में एक नया प्रतिमान

- 19 Aug 2025

- 148 min read

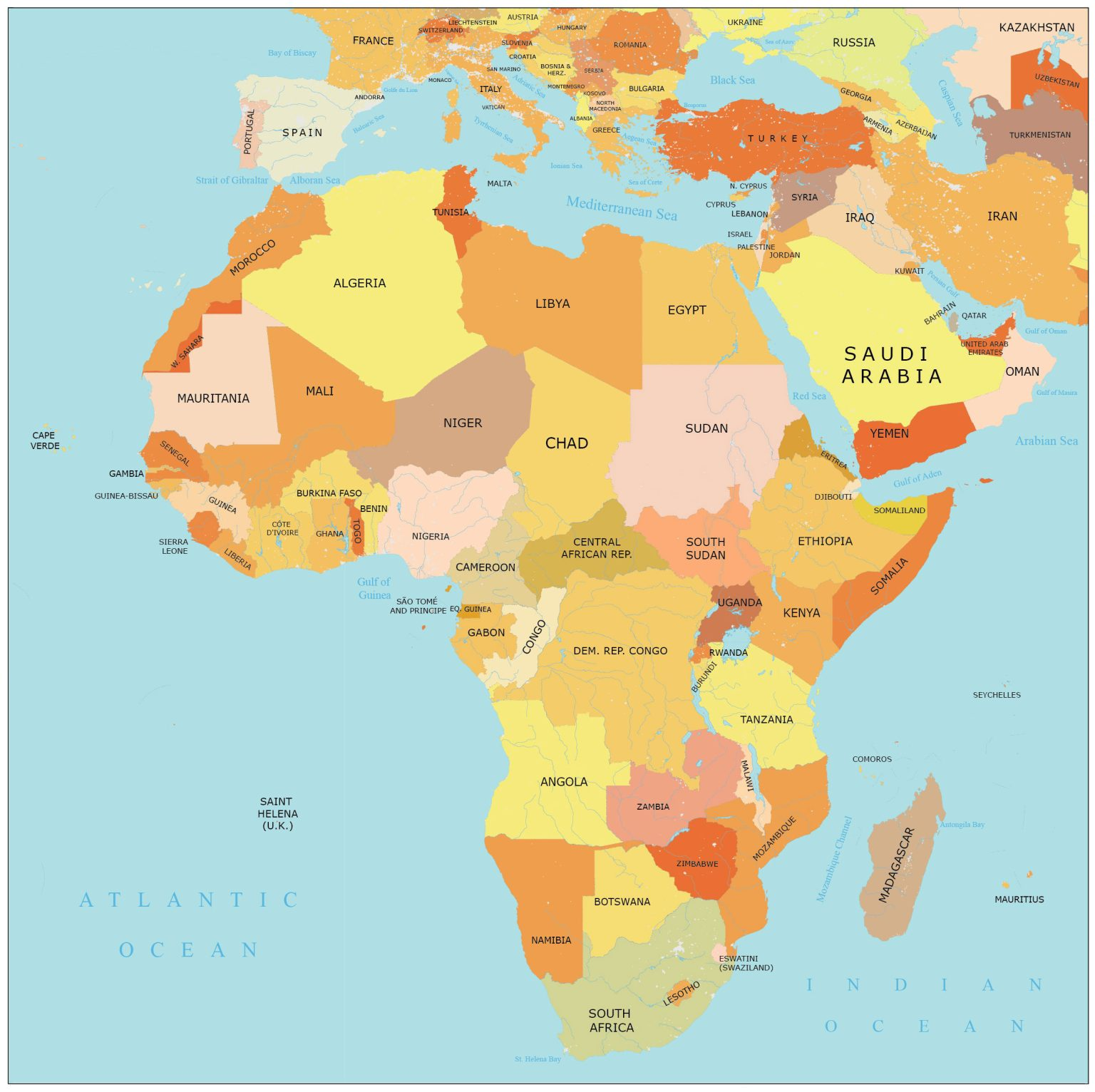

यह एडिटोरियल 18/08/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “In Namibia, India shows a new way to engage Africa” पर आधारित है। इस लेख के तहत भारत और अफ्रीका के संबंधों को रेखांकित किया गया है, जहाँ परंपरागत संरक्षकात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर अब समान साझेदारी की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जो साझा सांस्कृतिक–ऐतिहासिक विरासत, लक्षित निवेश और ज्ञान-अंतरण की पहलों के माध्यम से संभव हो रहा है।

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम, नामीबिया में भारत की UPI प्रणाली, भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP) योजना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, जेद्दा संशोधन, 'वैक्सीन मैत्री' पहल, अफ्रीका में सैन्य तख्तापलट, डिजिटल पब्लिक गुड्स

मेन्स के लिये: भारत-अफ्रीका संबंधों में परिवर्तन के कारक, भारत और अफ्रीका के बीच मतभेद के प्रमुख क्षेत्र।

अफ्रीका के साथ भारत का हालिया राजनयिक जुड़ाव, जिसका उदाहरण नामीबिया की राष्ट्रीय असेंबली में भारतीय प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील संबोधन है, यह संकेत देता है कि भारत का दृष्टिकोण अभिभावकत्व (संरक्षक–भावना) से हटकर रणनीतिक साझेदारी की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रायः सशर्त सहायता और प्रवासन नियंत्रण से जुड़े पश्चिमी दृष्टिकोणों के विपरीत, भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों में त्रि-आयामी दृष्टिकोण को अपना रहा है, जिनमें शामिल हैं: साझा उपनिवेश-विरोधी विरासत का लाभ उठाना, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में लक्षित निवेश के माध्यम से वर्तमान सहयोग को गहरा करना तथा ज्ञान अंतरण पहलों के माध्यम से भविष्योन्मुखी संबंध बनाना। यह दृष्टिकोण समावेशी संवाद के माध्यम से विश्वास निर्माण पर बल देता है और अफ्रीकी प्राथमिकताओं को एजेंडा निर्धारित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे भारत एक विश्वसनीय ग्लोबल साउथ साझेदार के रूप में स्थापित होता है।

भारत-अफ्रीका संबंधों में परिवर्तन को कौन-से कारक रेखांकित करते हैं?

- विरासत, सद्भाव और रणनीतिक साझेदारी: अफ्रीकी मुक्ति आंदोलनों के लिये भारत के प्रारंभिक समर्थन ने पारस्परिक सम्मान एवं समानता पर आधारित आधुनिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है।

- ‘वसुधैव कुटुंबकम’ (विश्व एक परिवार है) का दर्शन अफ्रीका के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- एकता की यह भावना केवल कूटनीति से आगे बढ़कर एक भावनात्मक बंधन बन जाती है।

- वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ का G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होना, अफ्रीका की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- भारत ने अफ्रीका में 16 नए राजनयिक मिशन की भी शुरुआत की है, जो मज़बूत संबंधों को दर्शाता है।

- ‘वसुधैव कुटुंबकम’ (विश्व एक परिवार है) का दर्शन अफ्रीका के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- शैक्षिणिक और क्षमता निर्माण सहयोग: कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर केंद्रित शिक्षा, अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव का एक केंद्रीय स्तंभ बनी हुई है।

- अफ्रीकी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये भारत की प्रतिबद्धता भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम से स्पष्ट होती है, जिसने पिछले एक दशक में लगभग 40,000 अफ्रीकियों को प्रशिक्षित किया है।

- भारत ने ज़ांज़ीबार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जैसे पूरे अफ्रीका में शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित किये हैं।

- वर्तमान में 23,000 से अधिक अफ्रीकी छात्र भारत में अध्ययन कर रहे हैं। यह ज्ञान अंतरण अफ्रीका के अगली पीढ़ी के अभिकर्त्ताओं और पेशेवरों को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन: डिजिटल लिटरेसी और ई-गवर्नेंस पर बढ़ते ध्यान के साथ, भारत की डिजिटल क्रांति अफ्रीका के तकनीकी बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाने का एक शक्तिशाली साधन है।

- नामीबिया में भारत की UPI प्रणाली और पूरे अफ्रीका में टेलीमेडिसिन परियोजनाओं की शुरुआत, अफ्रीका के डिजिटल परिवर्तन में भारत की सहायता की क्षमता को दर्शाती है।

- वर्ष 2021 में, टोगो की राष्ट्रीय पहचान एजेंसी ने अपने राष्ट्रीय डिजिटल आईडी सिस्टम की रीढ़ के रूप में मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म को तैनात करने के लिये एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर के साथ भागीदारी की।

- व्यापार और आर्थिक एकीकरण: व्यापार लंबे समय से भारत-अफ्रीका संबंधों की आधारशिला रहा है, पिछले एक दशक में द्विपक्षीय आदान-प्रदान का मूल्य लगभग 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, जो पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है।

- वर्तमान में, भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अफ्रीका में भारत के शीर्ष निर्यात उत्पाद मशीनरी और परिवहन उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, खनिज ईंधन, तेल एवं काष्ठ उत्पाद हैं।

- इसके अलावा, कई अफ्रीकी अल्प विकसित देश (LDC) भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP) योजना से लाभान्वित होते हैं।

- सामरिक और सुरक्षा सहयोग: अफ्रीका के साथ भारत का बढ़ता रक्षा सहयोग, उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

- इसके अतिरिक्त, भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा का सक्रिय रूप से समर्थन किया है, जहाँ अफ्रीका एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। भारत के सामरिक हित हिंद महासागर के बढ़ते महत्त्व से भी प्रभावित होते हैं, जो वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

- भारत ने अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में लगभग 5,000 कर्मियों को तैनात किया है।

- इसके अतिरिक्त, समुद्री सुरक्षा में भारत के योगदान में जिबूती आचार संहिता और जेद्दा संशोधन शामिल हैं, जिसका उद्देश्य अदन की खाड़ी एवं पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती से निपटना है।

- स्वास्थ्य और मानवीय सहायता: भारत अफ्रीका की स्वास्थ्य सेवा यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है, जो महत्त्वपूर्ण चिकित्सा सहायता और विशेषज्ञता प्रदान करता है।

- ‘वैक्सीन मैत्री’ पहल भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने कोविड विश्वमारी के दौरान कई अफ्रीकी देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति की।

- इसके अतिरिक्त, भारत की प्रतिबद्धता में जरूरतमंद देशों को एम्बुलेंस एवं चिकित्सा उपकरण, जैसे ‘भाभाट्रॉन’ कैंसर उपचार मशीनें दान करना भी शामिल है।

भारत और अफ्रीका के बीच मतभेद के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- चीन के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा और ऋण गतिकी: चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति महत्त्वपूर्ण मतभेद उत्पन्न करती है, क्योंकि बीज़िंग की ‘चेकबुक कूटनीति’ प्रायः भारत के अधिक संतुलित दृष्टिकोण पर भारी पड़ती है।

- जहाँ भारत क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं चीन की विशाल बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ एवं राज्य समर्थित ऋण, हालाँकि प्रायः अस्पष्ट होते हैं, नकदी की कमी से जूझ रहे अफ्रीकी देशों के लिये तुरंत अधिक आकर्षक होते हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 1995 और 2020 के दौरान, चीन ने पश्चिम अफ्रीका में लगभग 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, ऊर्जा एवं खनन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया तथा साथ ही चीनी विनिर्माण को समर्थन देने के लिये अपनी औद्योगिक आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाई।

- इससे ऋण-जाल की चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं, अंगोला और इथियोपिया जैसे देश चीन से अरबों डॉलर का ऋण लेकर अपनी आर्थिक संप्रभुता को सीमित करने की स्थिति में चले गये हैं। इसके विपरीत भारत की पहल अधिक पारदर्शी और रियायती ऋण-रेखाओं पर आधारित है, जो एक स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करती है।

- यह असमानता, और इसके साथ चीन की बढ़ती सैन्य तथा बंदरगाह उपस्थिति (जैसे जिबूती में) भारतीय महासागर के सैन्यीकरण की आशंका को बढ़ाती है तथा भारत को एक सक्रिय (Proactive) के बजाय प्रतिक्रियात्मक (Reactive) भू-राजनीतिक स्थिति में डाल रही है।

- बुनियादी अवसंरचना, व्यापार और निवेश चुनौतियाँ: कई अफ्रीकी देशों में अकुशल बुनियादी अवसंरचना लेन-देन की लागत बढ़ाता है तथा भारतीय फर्मों की बाज़ार अभिगम्यता के लिये महत्त्वपूर्ण एकीकृत क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को सीमित करता है।

- यह बुनियादी अवसंरचनागत पिछड़ापन अफ्रीका में भारतीय विनिर्माण निवेश के पैमाने और व्यवहार्यता को सीमित करता है।

- साथ ही, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय कंपनियों को अफ्रीका में असफलताओं का सामना करना पड़ा है।

- केन्या में वर्ष 2024 में हवाई अड्डे की लीज़ से जुड़ा एक बड़ा अवसंरचना समझौता रिश्वतखोरी के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया, जिससे भारत की एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में छवि प्रभावित हुई।

- शासन और राजनीतिक अस्थिरता संबंधी चिंताएँ: हालाँकि भारत पारंपरिक रूप से अफ्रीकी संप्रभुता का एक प्रबल समर्थक रहा है, लेकिन उसे अफ्रीका की राजनीतिक अस्थिरता और शासन संबंधी चुनौतियों से निपटने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में।

- माली, सूडान और गिनी जैसे देशों में लगातार सैन्य तख्तापलट एवं अस्थिर राजनीतिक माहौल भारत की भागीदारी को जटिल बना देता है, क्योंकि वह स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किये बिना लोकतंत्र का समर्थन करने के प्रभावी तरीके खोजने के लिये संघर्ष करता है।

- वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक, अफ्रीका में 9 सफल तख्तापलट हुए, जिनमें माली, गिनी और बुर्किना फासो जैसे देश अग्रणी रहे।

- संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका सीमित बनी हुई है तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण कुछ क्षेत्रों में निवेश और राजनयिक प्रयासों में गिरावट आई है।

- जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई और अनुकूलन लक्ष्यों में भिन्नता: हालाँकि भारत और अफ्रीका दोनों ही जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे निपटने के लिये आवश्यक तरीकों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लेकर मतभेद मौजूद हैं।

- नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु अनुकूलन पर भारत के बढ़ते ज़ोर को कभी-कभी अफ्रीका की वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की तत्काल आवश्यकता (विशेष रूप से कृषि व बुनियादी अवसंरचनाओं की समुत्थानशीलता जैसे क्षेत्रों में) को पूरा करने में अपर्याप्त माना जाता है।

- अफ्रीका गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रहा है, जहाँ वर्ष 2022 में 282 मिलियन लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है, जो जलवायु प्रभावों के कारण और भी बदतर हो जाएगा।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व करने के बावजूद, भारत अभी तक अफ्रीका द्वारा जलवायु संकट को कम करने के लिये आवश्यक निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के पैमाने की बराबरी नहीं कर पाया है।

- प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार अंतराल: जहाँ भारत अफ्रीका में अपने डिजिटल पब्लिक गुड्स मॉडल (जैसे: आधार, UPI, CoWIN) को बढ़ावा देता है, वहीं इसकी अभिगम्यता कभी-कभी पश्चिमी बड़ी तकनीकी फर्मों और चीन के डिजिटल सिल्क रोड के साथ अफ्रीका की बढ़ती साझेदारी से कमज़ोर पड़ जाती है।

- भारत का दृष्टिकोण ओपन-सोर्स, कम लागत वाले, स्केलेबल नवाचारों पर ज़ोर देता है, लेकिन अफ्रीका में सीमित वित्तपोषण एवं कमज़ोर डिजिटल बुनियादी अवसंरचना इसके प्रसार में बाधा डालते हैं।

- इस बीच, Huawei जैसी चीनी कंपनियाँ दूरसंचार क्षेत्र में हावी हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं तथा भारत का प्रभाव कम हो रहा है।

- उदाहरण के लिये, Huawei अफ्रीका के 4G क्षेत्र में 70% से अधिक का योगदान देता है, जिससे भारतीय ICT फर्मों के लिये जगह कम हो जाती है।

- परिणामस्वरूप असंतुलन न केवल भारत की डिजिटल कूटनीति को कमज़ोर करता है, बल्कि डेटा सॉवरेनिटी और अफ्रीका के अन्य भाग्य साझेदारों पर निर्भरता को लेकर भी चिंताएँ उत्पन्न करता है।

- प्रवासी और श्रम बाज़ार तनाव: भारतीय प्रवासी (लगभग 30 लाख) विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में ऐतिहासिक रूप से व्यापार एवं संस्कृति के लिये एक सेतु रहे हैं।

- हालाँकि, यह तनाव भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि केन्या और तंज़ानिया जैसे देशों में भारतीय प्रायः छोटे व मध्यम आकार के व्यवसायों पर हावी रहते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय समुदाय आर्थिक क्षेत्र में अनुपात से अधिक प्रभाव रखता है।

- इसके अलावा, जैसे-जैसे अफ्रीका नौकरियों के ‘अफ्रीकीकरण (Africanisation)’ पर ज़ोर दे रहा है, स्थानीय क्षमता निर्माण के बजाय भारत से कुशल श्रम लाने वाली भारतीय कंपनियों की जाँच बढ़ रही है, जिससे सीमित रोज़गार बाज़ारों में एक ‘प्रतिस्पर्द्धी बनाम विकास में भागीदार’ के रूप में भारत की छवि और भी जटिल होती जा रही है।

अफ्रीका के साथ संबंध बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- व्यापक ऋण राहत और वित्तीय पुनर्गठन को बढ़ावा देना: भारत अफ्रीकी देशों के लिये ऋण पुनर्गठन तंत्र की अनुशंसा करने और बढ़ते ऋण बोझ से जुड़ी चिंताओं का समाधान करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़कर और अफ्रीकी सरकारों के साथ सहयोग करके, भारत अधिक लचीली एवं पारदर्शी ऋण शर्तों को सुगम बना सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सहयोग आर्थिक अस्थिरता का कारण न बने।

- बहुपक्षीय ऋण राहत प्रयासों का समर्थन करने से अफ्रीका के दीर्घकालिक विकास के लिये प्रतिबद्ध एक भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

- ITEC कार्यक्रम का दायरा बढ़ाना और बढ़ाना: भारत को भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के पैमाने को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना चाहिये तथा प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और कृषि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी अभिगम्यता का विस्तार करना चाहिये।

- अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश और अनुकूलित कौशल विकास पहलों के माध्यम से स्थानीय क्षमता का निर्माण करके, भारत अफ्रीका के मानव पूंजी विकास में एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर सकता है।

- इससे न केवल अफ्रीकी युवाओं को सशक्त बनाया जा सकेगा, बल्कि अफ्रीका की सबसे प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ अपनी विशेषज्ञता को जोड़कर भारत का रणनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा।

- इस प्रकार के क्षमता निर्माण प्रयास लोगों के बीच संबंधों को और मज़बूत करेंगे तथा समग्र महाद्वीप में एक ज्ञान-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे।

- डिजिटल और ज्ञान-आधारित साझेदारी को बढ़ावा देना: भारत को इंटरनेट एक्सेस, ई-गवर्नेंस और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने वाली बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करके अफ्रीका के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी एवं तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये।

- वंचित क्षेत्रों में किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, UPI जैसी डिजिटल वित्तीय सेवाएँ शुरू करना और मोबाइल-आधारित समाधानों का समर्थन जैसी पहल वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के एकीकरण को गति प्रदान कर सकती हैं।

- भारत नवाचार केंद्रों को बढ़ावा देकर, उद्यमिता के लिये स्थान बनाकर और अफ्रीकी तकनीकी स्टार्टअप्स को परामर्श देकर अफ्रीका के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में भी सहायता कर सकता है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- कृषि-तकनीकी समाधानों के साथ कृषि परिवर्तन का समर्थन: भारत को स्थानीय कृषि पद्धतियों के साथ आधुनिक तकनीक को एकीकृत करने वाले कृषि-तकनीकी समाधानों के अंगीकरण में सुविधा प्रदान करके अफ्रीका की कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- इसमें परिशुद्ध कृषि, ड्रोन तकनीक के साथ ही मृदा स्वास्थ्य, फसल उपज और कीट प्रबंधन की निगरानी के लिये AI-आधारित उपकरणों के लिये साझेदारी शामिल हो सकती है।

- लघु किसानों की सहायता प्रणालियों में भारत की विशेषज्ञता अफ्रीकी देशों को अपनी कृषि में विविधता लाने, आयात पर निर्भरता कम करने और स्थायी खाद्य सुरक्षा बनाने में सहायता कर सकती है।

- कृषि और खाद्य तंत्रों को सुदृढ़ करना सीधे तौर पर अफ्रीका की आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप होगा तथा ग्रामीण समुदायों में आजीविका में सुधार करेगा।

- नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु-परिवर्तन शमन में निवेश को बढ़ाना: भारत को अफ्रीका में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा महाद्वीप की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये सौर, पवन और जलविद्युत ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- जलवायु अनुकूलन पहलों, विशेष रूप से कृषि और जल प्रबंधन में सहयोग, अफ्रीकी देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रति समुत्थानशीलता बनाये रखने में सहायता कर सकता है।

- बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं में भारत की विशेषज्ञता का उपयोग अफ्रीका के ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने एवं सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है।

- इस क्षेत्र में संयुक्त प्रयास हरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की भारत और अफ्रीका दोनों की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होंगे।

- रणनीतिक व्यापार और निवेश क्षेत्र स्थापित करना: भारत को प्रमुख अफ्रीकी देशों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) और औद्योगिक पार्कों के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिये, विशेष रूप से विनिर्माण एवं प्रसंस्करण उद्योगों पर केंद्रित।

- आवश्यक बुनियादी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण प्रदान करके, भारत कारखानों एवं मूल्यवर्द्धित उद्योगों की स्थापना को सुगम बना सकता है जो अफ्रीका के औद्योगीकरण प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं।

- ये क्षेत्र अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) के लक्ष्यों के अनुरूप क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में सुधार करते हुए, अफ्रीका के भीतर व्यापार को भी बढ़ावा दे सकते हैं।

- रणनीतिक कूटनीति के लिये एक नया ढाँचा तैयार करना: भारत को अफ्रीकी देशों के साथ पारस्परिक हितों और सह-विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अधिक समुत्थानशील, परामर्शात्मक कार्यढाँचे को अपनाकर अपने कूटनीतिक दृष्टिकोण को अनुकूलित करना चाहिये।

- अफ्रीका के विविध क्षेत्रों और राजनीतिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए एक 'लचीली कूटनीति' मॉडल स्थापित करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि भारत की भागीदारी प्रासंगिक और उत्तरदायी बनी रहे।

- इससे अफ्रीका के लिये अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने तथा उन्हें भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ जोड़ने का एक मंच तैयार होगा।

- वैश्विक शासन में अफ्रीका की आवाज़ को समर्थन देना: भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे वैश्विक शासन मंचों पर अफ्रीकी प्रतिनिधित्व के लिये अपना मज़बूत समर्थन जारी रखना चाहिये।

- भारत को ऐसे सुधारों पर आम सहमति बनाने के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिये जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अफ्रीका की उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा जलवायु परिवर्तन, व्यापार एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर इस महाद्वीप की आवाज़ को मज़बूत करें।

- अफ्रीका के नेतृत्व वाले सुधारों को बढ़ावा देकर और मज़बूत बहुपक्षीय कूटनीति को बढ़ावा देकर, भारत ग्लोबल साउथ के हितों को प्रतिबिंबित करने के लिये वैश्विक शासन संरचनाओं को नया रूप देने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत कर सकता है।

निष्कर्ष:

जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने रेखांकित किया है, “हम अफ्रीका की आकांक्षाओं पर भी ज़ोर देते हैं, न कि केवल अफ्रीका की आवश्यकताओं पर।” इसी तरह, भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में कहा था, “भारत की प्राथमिकता केवल अफ्रीका नहीं है; भारत की प्राथमिकता अफ्रीका के लोग हैं – वहाँ के हर पुरुष, महिला और बच्चे।”

ये सभी कथन भारत के जन-केंद्रित, विश्वास-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो एक विश्वसनीय ग्लोबल साउथ भागीदार के रूप में इसकी भूमिका को मज़बूत करते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “भारत का अफ्रीका से जुड़ाव अब संरक्षकात्मक दृष्टिकोण से बदलकर साझेदारी-आधारित मॉडल में विकसित हुआ है, जिसके तहत साझा विरासत, क्षमता निर्माण एवं ज्ञान के आदान-प्रदान पर ज़ोर दिया जा रहा है।” इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिये तथा भारत के समक्ष अफ्रीका के साथ रणनीतिक, आर्थिक एवं तकनीकी संबंधों को और मज़बूत करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं?(2020)

(a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की

(b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूज़ीलैंड

(c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम

(d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न 1. ‘उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है।' विस्तार से समझाइये। (2019)