भारतीय अर्थव्यवस्था

एथेनॉल: ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सशक्तीकरण का माध्यम

- 18 Aug 2025

- 123 min read

यह एडिटोरियल 12/08/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Assuaging concerns: On India and ethanol-blended fuel” पर आधारित है। यह लेख भारत के 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पर प्रकाश डालता है, जिससे आयात में 10 अरब डॉलर की बचत हो सकती है तथा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके लिते स्पष्ट मूल्य निर्धारण, वाहन निर्माताओं की पारदर्शिता एवं सुदृढ़ नीतियों की आवश्यकता है।

प्रिलिम्स के लिये: भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम, कार्बन मोनोऑक्साइड, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, गन्ना और मक्का उत्पादन में भारत की स्थिति, कार्बन कैप्चर और उपयोग

मेन्स के लिये: भारत के विकास और ऊर्जा संवहनीयता के लिये एथेनॉल ब्लेंडिंग के निहितार्थ, भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग महत्त्वाकांक्षाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे।

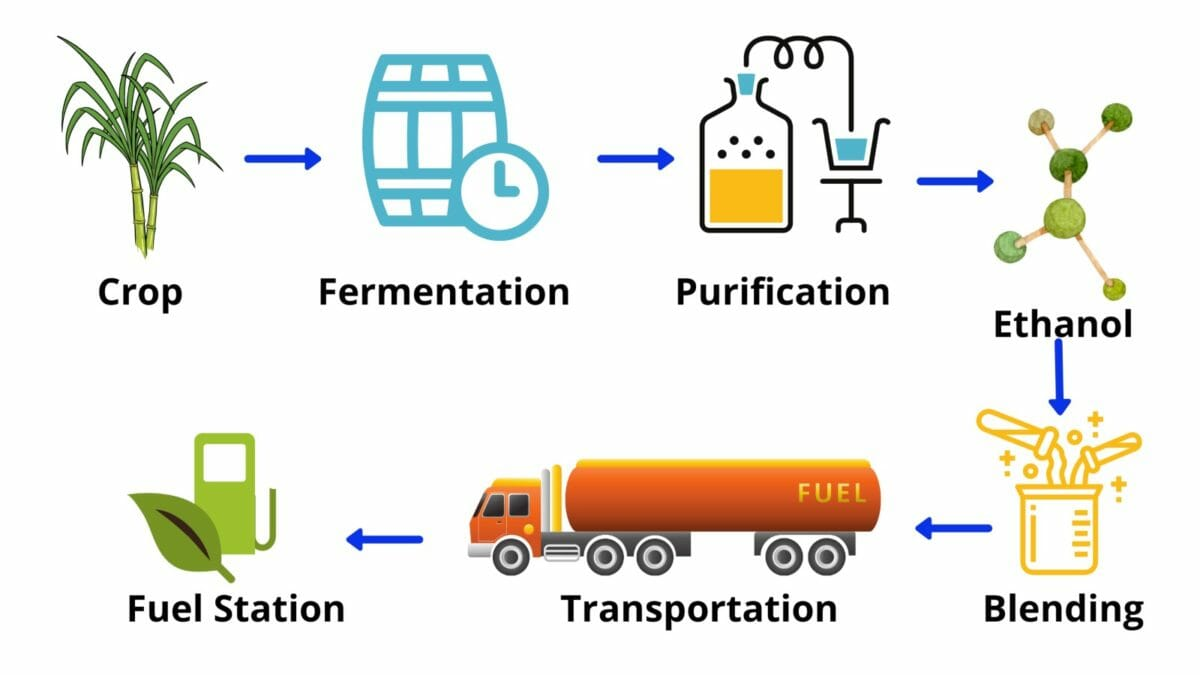

भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य 20% ब्लेंडिंग स्तर है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाते हुए 10 अरब डॉलर के वार्षिक आयात प्रतिस्थापन का वादा करता है। वैश्विक अनुभव तथा भारत के BS-2 वाहन मानक यह संकेत देते हैं कि वाहन E15 से E20 स्तर तक के एथेनॉल ब्लेंडिंग के अनुकूल हैं। हालाँकि, इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि मूल्य निर्धारण हेतु प्रोत्साहनों की अस्पष्टता और वाहन निर्माताओं की ओर से संगतता के विषय में पारदर्शिता का अभाव। भारत की 'एथेनॉल दृष्टि' को साकार करने के लिये आवश्यक है कि नीतियों में व्यापक सुधार किये जायें, जिनमें पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण, बेड़े के क्रमिक रूपांतरण हेतु सहयोग तथा ऊर्जा सुरक्षा को खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ संतुलित करने के लिये ठोस प्रावधान शामिल हों।

भारत के विकास और ऊर्जा संवहनीयता के लिये एथेनॉल ब्लेंडिंग के रणनीतिक निहितार्थ क्या हैं?

- ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि और आयात बिल में कमी: एथेनॉल ब्लेंडिंग सीधे तौर पर कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में योगदान देता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होता है।

- कच्चे तेल के एक प्रमुख आयातक के रूप में, भारत वैश्विक मूल्य असंवहनीयता और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है।

- पिछले 11 वर्षों में, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) सत्र 2014-15 से जुलाई 2025 तक, एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम ने 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह ₹1.44 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

- कृषि क्षेत्र और किसानों की आय में वृद्धि: एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम कृषि उपज, विशेष रूप से गन्ना और मक्का के लिये एक विश्वसनीय एवं लाभदायक बाज़ार प्रदान करता है।

- एथेनॉल की सुनिश्चित खरीद और निश्चित कीमतों की सरकार की नीति ने किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया है।

- 20% ब्लेंडिंग के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अकेले वर्ष 2025 में किसानों को लगभग ₹40,000 करोड़ का भुगतान किये जाने की उम्मीद है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण आर्थिक उत्थान में योगदान देगा तथा संभावित रूप से कृषि संकट को कम करेगा।

- इस प्रकार यह कार्यक्रम किसानों को ‘अन्नदाता’ (खाद्य प्रदाता) होने के साथ-साथ ‘ऊर्जादाता’ (ऊर्जा प्रदाता) भी बनाता है।

- एथेनॉल की सुनिश्चित खरीद और निश्चित कीमतों की सरकार की नीति ने किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया है।

- पर्यावरण प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: एथेनॉल-मिश्रित ईंधन के उपयोग से हानिकारक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ वायु प्राप्त होती है।

- एथेनॉल पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में अधिक स्वच्छ तरीके से जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आती है।

- एथेनॉल के जीवन चक्र उत्सर्जन पर NITI आयोग के एक अध्ययन में पाया गया कि गन्ना और मक्का-आधारित एथेनॉल के उपयोग से पेट्रोल की तुलना में ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में क्रमशः 65% और 50% की कमी आ सकती है।

- एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से CO₂ उत्सर्जन में लगभग 736 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है, जो 30 करोड़ वृक्ष लगाने के बराबर है।

- चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट-से-धन मॉडल को बढ़ावा देना: एथेनॉल कार्यक्रम, अपशिष्ट-से-धन मॉडल को बढ़ावा देकर, भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का एक प्रमुख चालक है।

- अतिरिक्त खाद्यान्न, क्षतिग्रस्त फसलों और चावल व गेहूँ के भूसे जैसे कृषि अवशेषों का उपयोग करके, यह कार्यक्रम उन घटकों से मूल्य सृजन करता है जिन्हें अन्यथा अपशिष्ट माना जाता है।

- यह न केवल किसानों के लिये अतिरिक्त राजस्व का स्रोत प्रदान करता है, बल्कि पराली दहन जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्या का भी समाधान करता है, जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है।

- पानीपत जैसे द्वितीय-पीढ़ी (2G) एथेनॉल संयंत्रों के लिये फीडस्टॉक के रूप में कृषि अपशिष्ट का उपयोग, बायोमास को स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करके तथा हानिकारक उत्सर्जन के स्रोत को कम करके इसका उदाहरण है।

- जैव ईंधन क्रांति में अग्रणी होता भारत: भारत ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत निर्धारित समय से 5 वर्ष पूर्व ही अपने E20 ब्लेंडिंग लक्ष्य को पार कर लिया है, जिससे वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति और मजबूत हुई है।

- बड़े पैमाने पर जैव ईंधन के अंगीकरण के लिये एक व्यवहार्य मार्ग का प्रदर्शन करके, भारत ने वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में स्वयं को एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

- वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) के शुभारंभ के साथ यह स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई।

भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग महत्त्वाकांक्षाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- खाद्य बनाम ईंधन दुविधा: एथेनॉल ब्लेंडिंग की एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक चुनौती खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संभावित असंगतता है।

- वर्ष 2023 में सरकार ने गन्ना उत्पादन को लेकर चिंताओं के कारण अस्थायी रूप से गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध लगाया था (हालाँकि बाद में इसे वापस ले लिया गया)। यह घटना इस संवेदनशील संतुलन को उजागर करती है।

- अधिशेष चावल और मक्का जैसी खाद्य फसलों का एथेनॉल उत्पादन के लिये उपयोग खाद्य कीमतों की संवहनीयता एवं उनकी उपलब्धता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है, विशेषकर अनियमित मानसून या खराब फसल के दौरान।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2024 में, भारत (जो पारंपरिक रूप से एक शुद्ध मक्का निर्यातक है) को एथेनॉल उत्पादन के कारण घरेलू कमी के कारण रिकॉर्ड 10 लाख टन मक्का का आयात करना पड़ा।

- जल की कमी और पर्यावरणीय तनाव का प्रबंधन: एथेनॉल उत्पादन, विशेष रूप से गन्ने जैसे पहली पीढ़ी के फीडस्टॉक्स से, एक जल-गहन प्रक्रिया है, जो एक गंभीर पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न करती है।

- गन्ने की खेती के लिये भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जिससे भारत के पहले से ही जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल भंडार पर दबाव पड़ता है।

- उदाहरण के लिये, गन्ने से एक लीटर एथेनॉल के उत्पादन में 2,860 लीटर से अधिक जल की खपत हो सकती है।

- एथेनॉल उत्पादन के लिये जल की अधिक खपत करने वाली इस फसल पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक जल संवहनीयता के लिये खतरा है, जिससे जल संकट से जूझ रहे देश में इस कार्यक्रम की पर्यावरणीय व्यवहार्यता पर सवाल उठ रहे हैं।

- उन्नत जैव ईंधन का सीमित उत्पादन: दूसरी पीढ़ी (2G) एथेनॉल पर नीतिगत ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, यह कार्यक्रम पहली पीढ़ी (1G) के कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भर है।

- कृषि अपशिष्ट और बायोमास का उपयोग करने वाले 2G एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना की उच्च पूंजीगत लागत एवं तकनीकी जटिलता ने इसके अंगीकरण की गति धीमी कर दी है।

- अभी तक, केवल कुछ ही बड़े पैमाने के 2G संयंत्र चालू हैं तथा समग्र ब्लेंडिंग लक्ष्य में उनका योगदान न्यूनतम है।

- पर्यावरणीय चिंताएँ: एथेनॉल के तीव्र उत्पादन से प्रदूषण का गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, विशेष तौर पर विनेसे (पोषक तत्त्वों से भरपूर किंतु ज़हरीला डिस्टिलरी अपशिष्ट) के उत्सर्जन के माध्यम से, जो प्रायः बिना शोधन किये उत्सर्जित कर दिया जाता है जिससे नदियों एवं भूजल पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

- एथेनॉल कारखानों को उनके खतरनाक उत्सर्जन के उच्च जोखिम के कारण ‘रेड केटेगरी’ (कोर प्रदूषण सूचकांक ≥60) उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- एथेनॉल उत्पादन से एसीटैल्डिहाइड एवं फॉर्मल्डिहाइड जैसे प्रदूषक निकलते हैं और उदाहरण के लिये, कृष्णा नदी के समीप अपशिष्ट रिसाव होता है।

- भू-राजनीतिक और व्यापार नीति दबाव: भारत के घरेलू एथेनॉल कार्यक्रम ने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख जैव ईंधन उत्पादकों की अंतर्राष्ट्रीय जाँच एवं व्यापार दबाव को आकर्षित किया है।

- उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में चिंता जताई है, यह तर्क देते हुए कि भारत की नीतियाँ, जो एथेनॉल के आयात को प्रतिबंधित करती हैं तथा घरेलू उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान करती हैं, एक प्रकार का संरक्षणवाद हैं।

- यह बाह्य दबाव व्यापार विवादों को जन्म दे सकता है तथा भारत को अपनी नीति में बदलाव करने के लिये विवश कर सकता है, जिससे कार्यक्रम का आर्थिक आधार कमज़ोर हो सकता है।

- यद्यपि भारत के पास ऊर्जा सुरक्षा और किसान कल्याण के आधार पर अपनी नीति के लिये एक मज़बूत मामला है, फिर भी ये दबाव भारत के लिये यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर करते हैं कि उसकी जैव ईंधन रणनीति वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप बनी रहे।

- वाहन संगतता और उपभोक्ता चिंताएँ: E20 जैसे उच्च एथेनॉल ब्लेंडिंगों की ओर तीव्र संक्रमण मौजूदा वाहन बेड़े की संगतता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कर रहा है।

- अप्रैल वर्ष 2023 से सभी नये वाहनों के लिये E20-अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया था और अप्रैल वर्ष 2025 से इसका सख्त क्रियान्वयन किया जायेगा।

- लेकिन वर्तमान में भारतीय सड़कों पर चलने वाली 10 में से 9 कारें केवल E10-तैयार हैं, जिसका अर्थ है कि वे पेट्रोल में अधिकतम 10% एथेनॉल के प्रयोग के लिये बनाई गई हैं।

- इन वाहनों में E20 के उपयोग से ईंधन दक्षता में कमी, रबड़ और प्लास्टिक के पुर्जों का क्षय तथा समय के साथ इंजन को नुकसान जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

- अप्रैल वर्ष 2023 से सभी नये वाहनों के लिये E20-अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया था और अप्रैल वर्ष 2025 से इसका सख्त क्रियान्वयन किया जायेगा।

भारत में सतत् और कुशल एथेनॉल उत्पादन एवं ब्लेंडिंग सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- फीडस्टॉक स्रोतों का विविधीकरण: कृषि अवशेषों, नगरपालिका अपशिष्ट और गैर-खाद्य बायोमास का उपयोग करके गन्ने एवं धान से अपशिष्ट-आधारित, दूसरी पीढ़ी (2G) एथेनॉल की ओर रणनीतिक संक्रमण को गति प्रदान की जानी चाहिये।

- विभिन्न फीडस्टॉक के प्रबंधन में सक्षम उन्नत प्रसंस्करण विधियों के लिये निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी अंतरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं और विकेंद्रीकृत उत्पादन मॉडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। मापनीयता के लिये मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी अवसंरचनाओं के साथ एकीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इससे खाद्य-ईंधन संघर्ष कम होगा और जलवायु अनुकूलन बढ़ेगा।

- इसके अतिरिक्त, इसे एथेनॉल संयंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड उपोत्पाद को कैप्चर करने तथा इसे उच्च-मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित करने के लिये कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये, जिससे एक अधिक संवहनीय एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य संचालन तंत्र का निर्माण हो सके।

- वाटर-स्मार्ट एथेनॉल उत्पादन: संसाधन-संवेदनशील जल बजट को लागू किया जाना चाहिये और प्रत्येक डिस्टिलरी के लिये अनिवार्य वाटर फूटप्रिंट ऑडिट लागू किया जाना चाहिये।

- एथेनॉल स्रोत के लिये खरीद मानदंडों को सूखा-सहिष्णु फसलों और शुष्क भूमि कृषि प्रणालियों की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिये।

- उच्च-तनाव वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और कम जल-उपयोग वाली किण्वन तकनीकों के अंगीकरण पर सब्सिडी दी जानी चाहिये।

- एथेनॉल उत्पादन से जुड़ी जलवायु-अनुकूल फसल योजना के लिये आदर्श क्षेत्र विकसित किये जाने चाहिये। ऐसी नीतियाँ उत्पादन के लिये अत्यधिक भू-जल निष्कर्षण और नदी के दोहन को नियंत्रित कर देंगी।

- नियामक और गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ीकरण: देश भर में मानकीकृत ब्लेंडिंग, वाहन अनुपालन और प्रदूषण मानकों को लागू करने के लिये एक स्वतंत्र एथेनॉल गुणवत्ता नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये।

- प्रदूषण उत्पादन की वास्तविक काल निगरानी और पर्यावरणीय अंकेक्षण के सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- कठोर जीवनचक्र उत्सर्जन लेखांकन और आवधिक तृतीय-पक्ष सत्यापन के साथ ब्लेंडिंग लक्ष्यों को एकीकृत किया जाना चाहिये। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (जैसे ब्राज़ील) के साथ नियामक सामंजस्य जनता का विश्वास बनाएगा और इंजन जोखिम को कम करेगा।

- मूल्य-शृंखला और बुनियादी अवसंरचना उन्नयन: विशेष रूप से गैर-गन्ना और अनाज उत्पादक क्षेत्रों में समर्पित एथेनॉल परिवहन, भंडारण एवं ब्लेंडिंग बुनियादी अवसंरचनाओं में निवेश किया जाना चाहिये।

- ब्लॉकचेन और IoT का उपयोग करके आपूर्ति-शृंखला ट्रैकिंग को डिजिटल बनाया जाना चाहिये ताकि संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

- लॉजिस्टिक्स नीतियों के अनुरूप, निर्बाध अंतर-राज्यीय आवागमन और वितरण के लिये ‘एथेनॉल कॉरिडोर’ विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- क्षेत्रीय असमानताओं को संतुलित करने के लिये संसाधन-विवश राज्यों में बुनियादी अवसंरचनाओं के लिये व्यवहार्यता अंतर निधि (वीगैस गैप फंडिंग) बनाई जानी चाहिये।

- किसान क्षमता निर्माण और फसल विविधीकरण: बहु-फसल चक्रण, संसाधन-कुशल कृषि और प्रत्यक्ष एथेनॉल आपूर्ति अनुबंधों पर किसान प्रशिक्षण के लिये निरंतर अभिगम्यता शुरू की जानी चाहिये।

- एकल-कृषि जोखिमों को कम करने के लिये एथेनॉल-विविध फसलों के लिये फसल बीमा एवं न्यूनतम मूल्य गारंटी प्रदान किये जाने चाहिये।

- नए युग की जैव-अर्थव्यवस्था प्रक्रियाओं से जुड़े कौशल विकास में निवेश किया जाना चाहिये। गैर-पारंपरिक फीडस्टॉक में विशेषज्ञता वाले किसान-उत्पादक संगठनों एवं सहकारी समितियों के गठन को सुगम बनाया जाना चाहिये, जिससे समान भागीदारी संभव हो।

- एकीकृत अपशिष्ट जल और उपोत्पाद उपयोग: प्रत्येक एथेनॉल सुविधा को शून्य-तरल निर्वहन संचालित करने और बायोगैस, खाद या बिजली उत्पादन का उपयोग करके विनेसे जैसे उपोत्पादों का मूल्यांकन करने का आदेश दिया जाना चाहिये।

- हरित ऋण और लेबलिंग प्रणालियों के माध्यम से द्वितीयक उत्पादों के लिये बाज़ार संपर्क बनाया जाना चाहिये।

- प्रक्रिया अपशिष्ट से पोषक तत्त्वों की पुनर्प्राप्ति और उत्सर्जन में कमी के लिये प्रौद्योगिकी पायलटों को प्रायोजित किया जाना चाहिये। इन समाधानों को राजकोषीय और कर प्रोत्साहनों के लिये पात्रता मानदंड के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिये।

- वित्तीय जोखिम-मुक्ति कार्यढाँचे: उच्च पूँजीगत लागत एथेनॉल अवसंरचना में निवेश को रोकती है। हरित बॉण्ड, व्यवहार्यता-अंतर निधिकरण और संप्रभु गारंटी जैसे साधन परियोजनाओं को जोखिम-मुक्त कर सकते हैं।

- तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घकालिक एथेनॉल खरीद अनुबंध बीमाकृत बाज़ार और वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित करते हैं।

- कर प्रोत्साहन और ब्याज अनुदान छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को एथेनॉल मूल्य शृंखलाओं में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक मज़बूत वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र राजकोषीय संसाधनों पर अत्यधिक बोझ डाले बिना विस्तार सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को तीन ‘E’— Energy security (ऊर्जा सुरक्षा), Environmental sustainability (पर्यावरणीय संधारणीयता) और Economic empowerment (आर्थिक सशक्तीकरण) द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये। इसकी प्रभावशीलता वैश्विक जलवायु उद्देश्यों के अनुरूप उन्नत तकनीकों के अंगीकरण, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है। यह बदलाव सतत् विकास लक्ष्यों— SDG 7 (सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा), SDG 12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत एवं उत्पादन) और SDG 13 (जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई) को सीधे तौर पर आगे बढ़ाता है तथा देश के लिये एक समुत्थानशील एवं सतत् ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न 1. ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की क्षमता का परीक्षण कीजिये। इसके सतत् और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-से नीतिगत उपाय आवश्यक हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. नीचे चार ऊर्जा फसलों के नाम दिये गए हैं। इनमें से किसकी खेती एथेनॉल के लिये की जा सकती है? (2010)

(a) जेट्रोफा

(b) मक्का

(c) पोंगामिया

(d) सूरजमुखी

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. भारत की जैव-ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव-ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? (2020)

- कसावा

- क्षतिग्रस्त गेहूँ के दाने

- मूँगफली के बीज

- कुलथी (Horse Gram)

- सड़ा आलू

- चुकंदर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 2, 5 और 6

(b) केवल 1, 3, 4 और 6

(c) केवल 2, 3, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (a)