अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भारत की भूमिका

- 26 Sep 2025

- 100 min read

प्रिलिम्स के लिये: संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ब्रिक्स, क्वाड,

मेन्स के लिये: बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन सुधार की चुनौतियाँ, वैश्विक दक्षिण की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने में भारत की भूमिका

चर्चा में क्यों?

भारत के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिण देशों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

- इस बैठक का उद्देश्य एकजुटता को मज़बूत करना, संयुक्त राष्ट्र सुधारों को आगे बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना था कि वैश्विक शासन व्यवस्था विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करे। बैठक में यह भी संकेत दिया गया कि बहुपक्षवाद कमज़ोर हो रहा है, जबकि वैश्विक दक्षिण को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

|

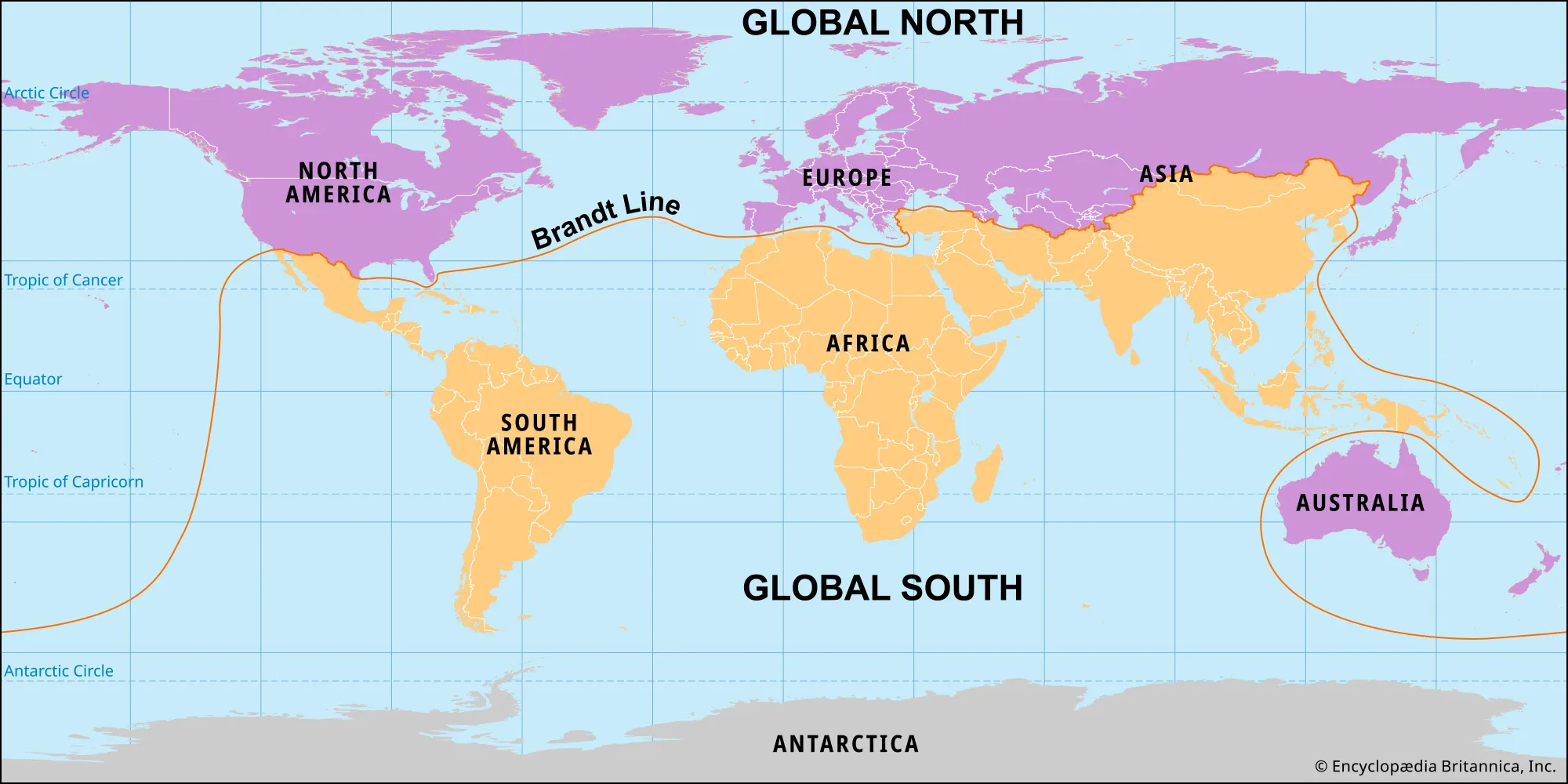

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: ग्लोबल साउथ क्या है? |

वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भारत क्या भूमिका निभा रहा है?

- वैश्विक मंचों में विभाजनों को कम करना: भारत जलवायु परिवर्तन, व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। यह खुद को “विश्व बंधु” के रूप में प्रस्तुत करता है तथा वैश्विक शासन में समावेशिता का समर्थन करता है।

- भारत की G20 अध्यक्षता (2023) के दौरान, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना सुनिश्चित किया गया, जो दक्षिणी प्रतिनिधित्व के लिये एक ऐतिहासिक कदम है।

- BRICS, Quad और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भारत की सक्रिय भागीदारी वैश्विक शासन सुधार और रणनीतिक संतुलन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- बहुपक्षीय सुधारों का समर्थन: भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), विश्व बैंक और IMF जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग कर रहा है ताकि विकासशील देशों की आवाज़ को प्रतिबिंबित किया जा सके।

- सततता और जलवायु नेतृत्व: भारत विकासशील देशों में सतत् विकास प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। मिशन LiFE, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत के सतत् विकास नेतृत्व को दर्शाते हैं।

- पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते, भारत सुरक्षित देशों के लिये जलवायु न्याय को समर्थन दे रहा है।

- डिजिटल और तकनीकी नवाचार: भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) में वैश्विक नेता है। आधार और UPI जैसे प्लेटफॉर्म्स ने 12 से अधिक देशों को समान प्रणाली अपनाने के लिये प्रेरित किया, जिससे वैश्विक दक्षिण में डिजिटल समानता और समावेशन बढ़ा।

- मानवीय और विकास सहायता: भारत वैश्विक संकटों में प्रथम उत्तरदाता के रूप में उभर रहा है, जैसे कि ऑपरेशन दोस्त (तुर्की), ऑपरेशन करुणा (म्याँमार) और ऑपरेशन कावेरी (सूडान), जो इसे एक प्रमुख विकास भागीदार के रूप में मज़बूत करते हैं।

- भारत ने 42 अफ्रीकी देशों को 12 बिलियन USD की लाइन ऑफ क्रेडिट (LOCs) के माध्यम से विकास वित्त पहल का समर्थन भी दिया है।

- रणनीतिक स्वायत्तता और विदेश नीति संतुलन: भारत रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाता है, जिसमें वह पश्चिमी देशों और वैश्विक दक्षिण दोनों से जुड़ा रहता है, लेकिन किसी गुट में शामिल नहीं होता।

- भारत ने विकासशील देशों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के लिये गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- चीन की आक्रामक कूटनीति के विपरीत, भारत एक परामर्शात्मक और अहानिकर नेतृत्व मॉडल प्रस्तुत करता है।

वर्तमान विश्व व्यवस्था में वैश्विक दक्षिण की चिंताएँ क्या हैं?

- वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अभाव: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) अब भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शक्ति संरचना को दर्शाती है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और एक प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत दशकों से प्रयास करने पर भी अभी तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सका है।

- प्रमुख शक्तियों (जैसे अमेरिका) द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को कमजोर करने के कारण छोटे देशों के पास क्षेत्रीय संघर्षों या आर्थिक शिकायतों को सुलझाने के लिये कोई तटस्थ मंच नहीं बचा है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के प्रशासन पर विकसित देशों का प्रभुत्व है, जिससे विकासशील देशों की आवाज और प्रभाव सीमित हो जाता है।

- अनुचित वैश्विक व्यापार नियम: विश्व व्यापार संगठन (WTO) की विवाद समाधान प्रणाली पंगु हो गई है, जिससे नियम-आधारित व्यापार पर निर्भर रहने वाली छोटी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो रहा है।

- बढ़ते संरक्षणवाद और उच्च टैरिफ से निर्यात पर निर्भर विकासशील देशों को नुकसान पहुंचता है।

- यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे पर्यावरणीय मानक ग्रीन टैरिफ लगाते हैं, जो भारत और अफ्रीका जैसे देशों के निर्यातकों को नुकसान पहुँचाते हैं तथा अक्सर विकसित अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुँचाते हैं।

- बहुपक्षवाद का कमज़ोर होना: बहुपक्षीय संस्थाओं को वैधता के संकट और धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के दौरान कथित पक्षपात और शीघ्र कार्रवाई न करने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना हुई, जिससे विश्वास कम हुआ।

- वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच आम सहमति के अभाव के कारण विश्व व्यापार संगठन के सुधार रुके हुए हैं।

- जलवायु विषमता: ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान देता है, लेकिन इसके प्रभावों (जैसे, बाढ़, सूखा, खाद्य असुरक्षा) से सबसे अधिक पीड़ित होता है।

- ग्लोबल नॉर्थ द्वारा आश्वासन दिया गया जलवायु वित्त (जैसे, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर/वर्ष) विलंबित और अपर्याप्त बना हुआ है।

- वैश्विक दक्षिणी देशों पर ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी या विकास आवश्यकताओं पर विचार किये बिना उत्सर्जन को कम करने का दबाव बढ़ रहा है।

- परस्पर निर्भरता का हथियारीकरण: आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा और वित्त का उपयोग भू-राजनीतिक दबाव के उपकरण के रूप में तेज़ी से किया जा रहा है।

- संवेदनशील देश तकनीकी प्रतिबंधों या प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों का सामना करते हैं, भले ही उनका सीधा संबंध संघर्षों से न हो। उदाहरण के लिये रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अफ्रीका और दक्षिण एशिया को अनाज तथा यूरिया निर्यात बाधित होने के कारण खाद्य एवं उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ा।

- ऋण संकट और वित्तीय असुरक्षा: श्रीलंका जैसे कई वैश्विक दक्षिण के देशों को उच्च बाह्य ऋण का सामना करना पड़ रहा है, जिसे कोविड-19 और मुद्रास्फीति ने और गंभीर बना दिया है।

- प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच: डिजिटल विभाजन बढ़ रहा है क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और हरित प्रौद्योगिकी के पेटेंट अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं चीन में केंद्रित हैं, जिससे अधिकांश वैश्विक दक्षिण के सबसे कम विकसित देश (LDC) पहुँच व नवाचार से वंचित रह जाते हैं।

- भू-राजनीतिक समूहों का उदय और रणनीतिक बहिष्कार: वैश्विक दक्षिण के देशों पर अमेरिका-चीन या अमेरिका-रूस प्रतिद्वंद्विताओं में पक्ष चुनने का दबाव बढ़ रहा है। यह उनकी रणनीतिक स्वायत्तता को कमज़ोर करता है और विकास लक्ष्यों से ध्यान भटकाता है।

- सामान्यीकृत दोहरे मानक: वैश्विक दक्षिण पश्चिम पर मानवाधिकारों के मामले में चयनात्मक रुख अपनाने की आलोचना करता है, जैसे यूक्रेन पर कार्रवाई करना जबकि गाज़ा और अन्य वैश्विक दक्षिण के देशों को अनदेखा करना। इन देशों को प्राय: आंतरिक मामलों में बाह्य हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) किस प्रकार उत्तर-दक्षिण को पूरक एवं चुनौती देता है?

पूरक पहलू

- विकास अंतर को पाटना: SSC वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में उन अंतरालों को दूर करने में सहायता करता है जिन्हें उत्तर-दक्षिण सहायता प्राय: पूरा नहीं कर पाती।

- इंडिया-UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जैसी पहलें प्रशांत द्वीप समूह देशों और अफ्रीका को मांग-आधारित सहायता प्रदान कर चुकी हैं, जो अनुकूलन एवं संदर्भ-विशिष्ट समर्थन देती हैं।

- स्थानीय समाधान के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को बढ़ावा देना: एक समान मॉडल के बजाय, SSC वर्ष 2030 एजेंडा के अनुरूप संदर्भ-विशिष्ट और स्थाई समाधान प्रदान करता है ताकि सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

- उदाहरण के लिये, भुखमरी से लड़ने की कोलंबियाई रणनीति और ब्राज़ील की कृषि प्रौद्योगिकी को अफ्रीकी संदर्भों में सफलतापूर्वक दोहराया गया है।

- त्रिकोणीय सहयोग के रूप में मध्यम मार्ग: SSC विकसित देशों के साथ त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से भी कार्य करता है, जिसमें उत्तरी साझेदार दक्षिणी नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करते हैं।

- यह प्रतिस्पर्द्धा की बजाय सहक्रियाशीलता उत्पन्न करता है, जैसा कि FAO द्वारा नेतृत्व किये गए और चीन के समर्थन से लैटिन अमेरिका में लागू किये गए कृषि परियोजनाओं में देखा गया है।

- संकट के दौरान एकजुटता: SSC ने वैश्विक आपात स्थितियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की कोविड-19 वैक्सीन कूटनीति इस बात का उदाहरण है कि कैसे एकजुटता पर आधारित उपायों ने उत्तर-दक्षिण प्रयासों की कमी को पूरा किया।

- वैश्विक अनुकूलन मज़बूत करना: अनुकूल, सहकर्मी-संचालित समाधानों को सक्षम करके, SSC देशों को जलवायु परिवर्तन, महामारी और ऋण संकट जैसे अतिव्यापी संकटों का सामना करने में सहायता करता है।

चुनौतीपूर्ण पहलू

- भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण: दक्षिण-दक्षिण व्यापार और निवेश (चीन-अफ्रीका, भारत-आसियान) वैश्विक आर्थिक संतुलन को बदल रहे हैं तथा उत्तर की केंद्रित स्थिति को चुनौती दे रहे हैं।

- नई दक्षिणी शक्तियों (जैसे, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका) का उदय वैश्विक शासन के केंद्र को बदल रहा है और पश्चिमी नेतृत्व वाले गठबंधनों को चुनौती दे रहा है।

- चयनात्मक शर्तों की आलोचना: कई वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) देशों ने पश्चिम द्वारा सहायता को शासन या नीति सुधार से जुड़ी शर्तों के साथ प्रभाव के साधन के रूप में उपयोग करने पर चिंता जताई है।

- SSC एक ऐसा प्रति-मॉडल प्रस्तुत करता है जो बिना किसी शर्त के और संप्रभुता का सम्मान करने वाला है।

- व्यापार और निवेश पैटर्न में बदलाव: विकासशील देशों से उच्च तकनीक निर्यात का लगभग 60% वैश्विक दक्षिण के भीतर कारोबार किया जाता है, जो पारंपरिक उत्तर-दक्षिण प्रवाह से परे बढ़ती अंतर-दक्षिण आर्थिक अंतर-निर्भरता को दर्शाता है।

- विकास नेतृत्व को पुनर्परिभाषित करना: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलों में भारत जैसी दक्षिणी शक्तियों का उदय इस धारणा को चुनौती देता है कि विकास नेतृत्व और समाधान वैश्विक उत्तर से आना चाहिये।

भारत के नेतृत्व में वैश्विक दक्षिण की भूमिका को कौन-से उपाय मज़बूत कर सकते हैं?

- सामूहिक मंचों का निर्माण: भारत, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट जैसे मंचों को नियमित वार्षिक/अर्धवार्षिक फोरम के रूप में संस्थागत बना सकता है, ताकि विकासशील देशों की वैश्विक शासन पर बहस में एकजुट भूमिका सुनिश्चित हो सके।

- वैश्विक संस्थाओं में सुधार: भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के विस्तार, IMF और विश्व बैंक में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिये, ताकि वैश्विक दक्षिण को निर्णय लेने में उचित प्रतिनिधित्व एवं मतदान अधिकार मिल सके।

- विकास वित्त को सक्रिय करना: जापान और बहुपक्षीय बैंकों जैसे साझेदारों के समर्थन से, भारत ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट फंड का नेतृत्व कर सकता है, जो दक्षिणी देशों में अवसंरचना, डिजिटल परिवर्तन और जलवायु सहनशीलता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये कार्य करेगा।

- दक्षिण-दक्षिण व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना: भारत टैरिफ बाधाओं को कम करने और अंतर-दक्षिण व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने के लिये कार्य कर सकता है तथा व्यापार प्रवाह में वैश्विक असमानताओं का मुकाबला करने के लिये एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर (AAGC) जैसी पहलों का विस्तार कर सकता है।

- सहसंगठित शांति और सुरक्षा भूमिका: भारत वैश्विक दक्षिण को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, संघर्ष मध्यस्थता और समावेशी शांति निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिये संगठित कर सकता है, जिससे वैश्विक स्थिरता में दक्षिणी देशों के योगदान को उजागर किया जा सके।

- वैश्विक साझेदारियों में संतुलन: भारत की बहु-संरेखण रणनीति वैश्विक दक्षिण को वैश्विक उत्तर के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में सहायता कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापार, जलवायु और वित्त पर दक्षिणी चिंताओं को पश्चिमी-प्रभुत्व वाले मंचों में दरकिनार नहीं किया जाएँ।

निष्कर्ष

एक मज़बूत वैश्विक दक्षिण के लिये एकता, विश्वसनीय नेतृत्व और वैश्विक शासन में समान भागीदारी आवश्यक है। वसुधैव कुटुम्बकम ("एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य") के भारतीय सिद्धांत से प्रेरित होकर, भारत समावेशिता और संतुलन के साथ दक्षिणी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा सकता है। इसका नेतृत्व वैश्विक दक्षिण को एक निष्क्रिय भूमिका से विश्व व्यवस्था के एक सक्रिय निर्माता के रूप में बदलने में सहायता कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. वैश्विक विकास अंतरालों को दूर करने में दक्षिण-दक्षिण सहयोग किस प्रकार पारंपरिक उत्तर-दक्षिण ढाँचे को पूरक या चुनौती देता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. "यदि विगत कुछ दशक एशिया की विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं।" इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव की परीक्षण कीजिये। (2021)

प्रश्न. शीतयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिये। (2016)