भारतीय अर्थव्यवस्था

GM फसलों के अवसर और चुनौतियाँ

- 12 Jul 2025

- 101 min read

प्रिलिम्स के लिये:आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, बीटी कपास, सूखा-सहिष्णु मक्का किस्में, गोल्डन राइस, C4 राइस, आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार मेन्स के लिये:भारत में GM फसलों के लिये नियामक ढाँचा, GM फसलों से संबंधित लाभ और मुद्दे |

स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच, अमेरिका भारत पर आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों के लिये अपने कृषि बाज़ार को खोलने के लिये दबाव डाल रहा है। हालाँकि, भारत ने दृढ़ता से कहा है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र 'पवित्र सीमा रेखाएँ' हैं और चेतावनी दी है कि GM फसलों के आयात की अनुमति देने से किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें क्या हैं?

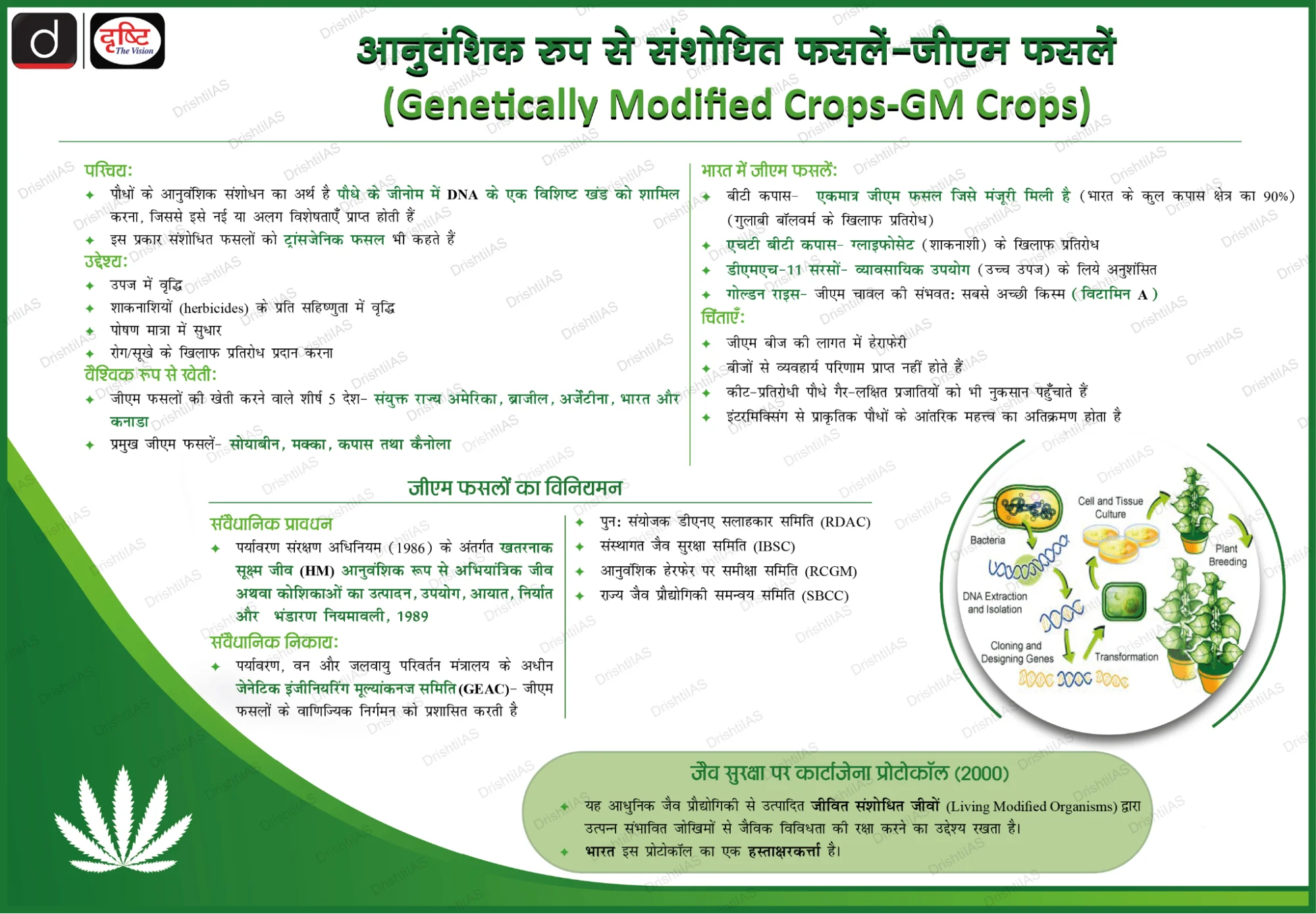

- जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) फसलें वे पौधे हैं जिनके DNA को आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी तकनीकों द्वारा संशोधित किया जाता है, ताकि उनमें कीट प्रतिरोध, सूखा सहनशीलता या पोषण वृद्धि जैसे वांछनीय गुण जोड़े या बढ़ाए जा सकें।

- वैश्विक स्वीकृति: जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) फसलों की वाणिज्यिक शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1994 में अमेरिका में हुई थी, जब Flavr Savr टमाटर को बाज़ार में लाया गया। इसे धीरे पकने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया था।

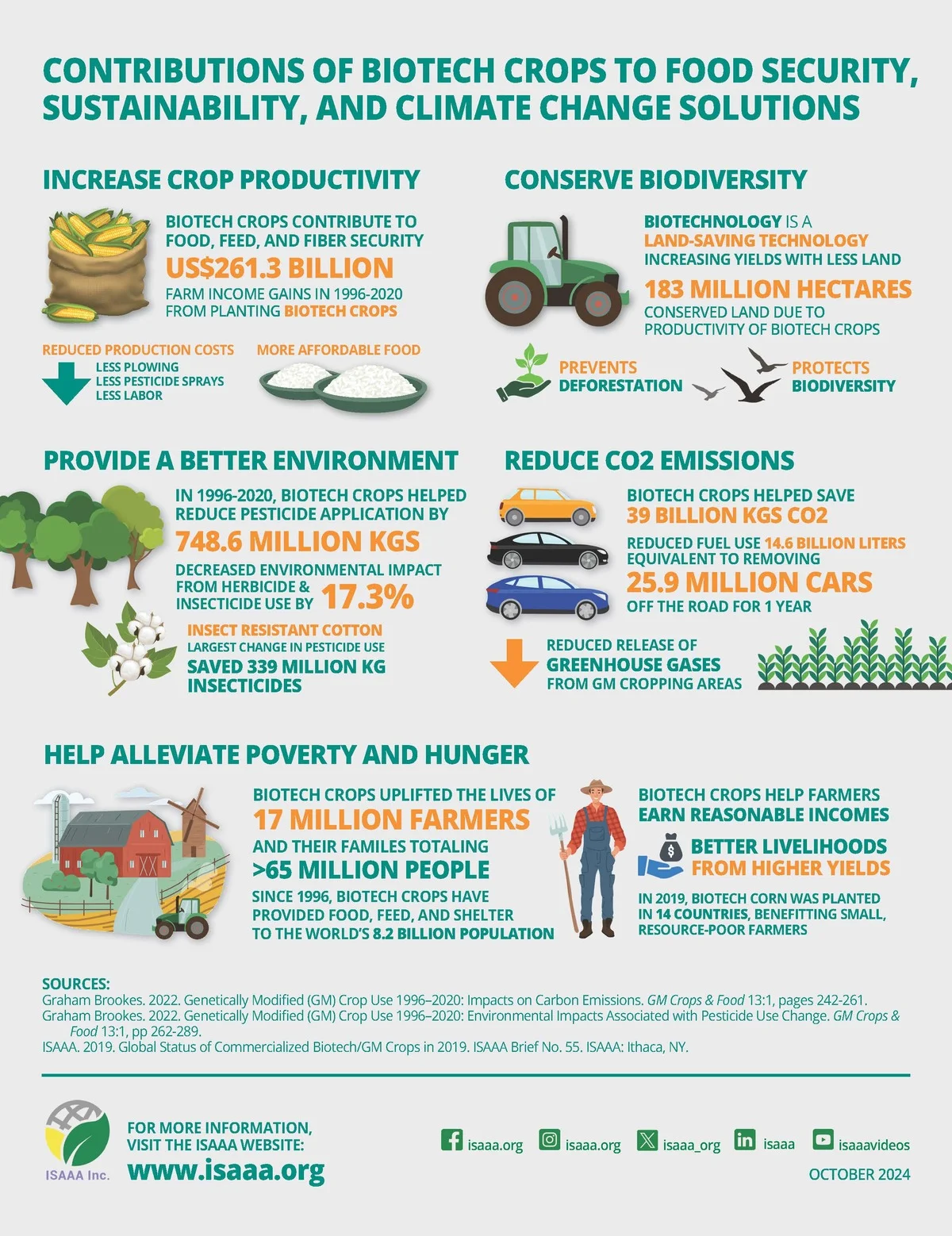

- इंटरनेशनल सर्विस फॉर द एक्विजिशन ऑफ एग्री-बायोटेक एप्लिकेशन्स (ISAAA) के अनुसार, वर्ष 2019 तक 29 देशों के 1.7 करोड़ से अधिक किसान 190 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पर GM फसलों की खेती कर रहे थे।

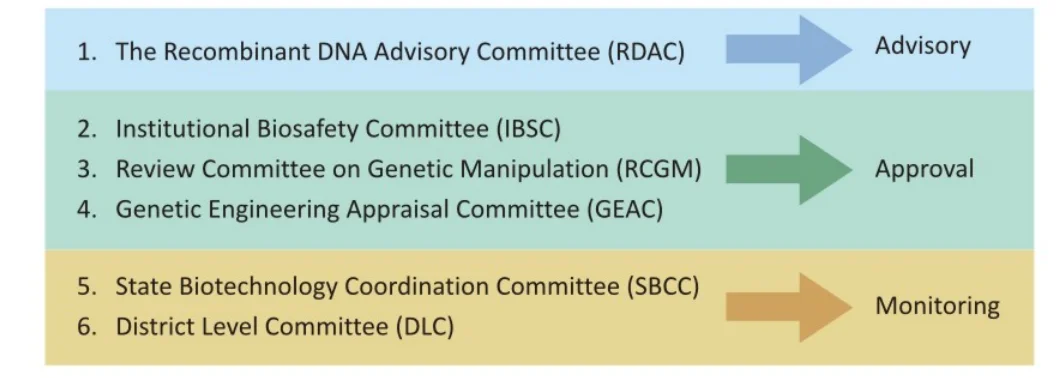

- भारत में नियामक ढाँचा: भारत में GM फसलों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए "खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण से संबंधित नियम (Rules, 1989)" के तहत नियंत्रित किया जाता है।

- यह नियम GMOs (जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गैनिज़्म्स) से जुड़ी सभी गतिविधियों जैसे अनुसंधान और बड़े पैमाने पर उपयोग, जिसमें निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और निर्यात शामिल हैं, के लिये एक व्यापक नियामक ढाँचा प्रदान करता है।

- ये नियम आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों, उनसे संबंधित उत्पादों, खाद्य वस्तुओं पर लागू होते हैं तथा कोशिका संकरण एवं जैव-इंजीनियरिंग जैसी नई जीन तकनीकों को भी कवर करते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर भारत की जैव-सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है।

भारत में GM फसलों को अपनाने की स्थिति क्या है?

- स्वीकृत GM फसल: बीटी कपास भारत में वाणिज्यिक खेती के लिये स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) फसल है, जिसे वर्ष 2002 में अनुमति दी गई थी। वर्तमान में यह भारत के कपास क्षेत्रफल के 90% से अधिक, यानी लगभग 1.2 करोड़ हेक्टेयर में उगाई जाती है।

- बीटी कपास के कारण वर्ष 2002 से 2014 के बीच 193% उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे भारत वर्ष 2011–12 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक बन गया।

- इसने किसानों की आय बढ़ाने और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में भी योगदान दिया।

- हालाँकि, वर्ष 2015 के बाद से कपास की उत्पादकता में गिरावट आई है, जो वर्ष 2013–14 में 566 किलोग्राम/हेक्टेयर थी, वह वर्ष 2023–24 में घटकर लगभग 436 किलोग्राम/हेक्टेयर रह गई है।

- अब भारत चीन और ब्राज़ील से पीछे हो गया है, जिसका प्रमुख कारण कीटों की पुनः वृद्धि और GM तकनीकों को समय पर अपडेट न किया जाना बताया जा रहा है।

- लंबित GM फसल अनुमोदन:

- बीटी बैंगन: वर्ष 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा अनुमोदित, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक चिंताओं के कारण इसे स्थगित रखा गया।

- HT-Bt कपास (शाकनाशी सहनशील): यह एक शाकनाशी-सहिष्णु GM किस्म है, जिसे भारत में व्यावसायिक उपयोग के लिये अनुमोदित नहीं किया गया है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में इसकी अवैध रूप से खेती की जाती है। अनुमान है कि यह कुल कपास क्षेत्रफल का 15-25% कवर करता है।

- GM सरसों (DMH-11): इसे वर्ष 2022 में पर्यावरणीय मंज़ूरी दी गई थी, लेकिन इसकी व्यावसायिक शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय और नियामक संस्थाओं (GEAC) से अनुमति मिलने तक इसका व्यापक स्तर पर उपयोग रोका गया है।

- अन्य फसलें: चना, अरहर और गन्ना जैसी फसलों की GM किस्में अनुसंधान, फील्ड ट्रायल तथा नियामक विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- उन्नत कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता: Bt कपास जैसी GM फसलें अपने भीतर ही कीटनाशक उत्पन्न करती हैं, जिससे बोलवर्म जैसे कीटों पर प्रभावी नियंत्रण होता है।

- कीटनाशकों के उपयोग में कमी से लागत घटती है, उत्पादन बढ़ता है और पर्यावरणीय क्षति भी कम होती है, विशेषकर कीट-प्रभावित क्षेत्रों में।

- जलवायु अनुकूल और संसाधन दक्षता: GM फसलें सूखा, लवणीयता (Salinity) और अत्यधिक तापमान को सहन करने के लिये विकसित की जाती हैं, जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- उदाहरण के लिये केन्या में सूखा-सहिष्णु मक्का की उत्पादकता शुष्क मौसम में भी बेहतर रही है।

- इसके अतिरिक्त C4 राइस और नाइट्रोजन-कुशल किस्मों जैसी GM फसलों का लक्ष्य कम पानी, उर्वरक और भूमि का उपयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है।

- पोषण संवर्द्धन (बायोफोर्टिफिकेशन): GM प्रौद्योगिकी आवश्यक पोषक तत्त्वों से युक्त फसलों के विकास को सक्षम बनाती है, जिससे छिपी हुई भूख की समस्या का समाधान होता है।

- उदाहरण: गोल्डन राइस (विटामिन A के लिये बीटा-कैरोटीन), आयरन युक्त चावल और जिंक युक्त गेहूँ, सीमित आहार विविधता और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों तक खराब पहुँच वाले देशों में कुपोषण को लक्षित करते हैं।

- कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी: लंबी शेल्फ-लाइफ वाली GM फसलें (जैसे फ्लेवर सेवर टमाटर) कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करती हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ ठंडा भंडारण और रेफ्रिजरेशन की सुविधाएँ नहीं हैं।

- शाकनाशी-सहिष्णु फसलें बिना जुताई वाली खेती को संभव बनाती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव, कार्बन उत्सर्जन में कमी और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण संभव होता है।

- चिकित्सा और पर्यावरणीय सफाई में नवाचार: GM फसलों पर बायोफार्मिंग के लिये शोध किया जा रहा है, जैसे कि केला तथा आलू जैसे पौधों में वैक्सीन एवं चिकित्सकीय यौगिकों का उत्पादन, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत घट सकती है व पहुँच बढ़ सकती है।

- इसके अलावा फाइटोरेमिडिएशन (यानि पौधों द्वारा प्रदूषकों की सफाई) के लिये GM पौधों जैसे संशोधित पॉपलर का उपयोग किया जा रहा है, जो भारी धातुओं और विषाक्त तत्त्वों को अवशोषित कर सकते हैं।

भारत में GM फसलों को अपनाने से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएएँ: GM फसलें जंगली प्रजातियों में जीन प्रवाह (Gene Flow) का कारण बन सकती हैं, जिससे शाकनाशी (हर्बीसाइड)-प्रतिरोधी सुपरवीड्स विकसित हो सकते हैं। वहीं, बीटी फसलें गैर-लक्ष्यित कीटों को नुकसान पहुँचा सकती हैं तथा एकल फसलीकरण के कारण जैवविविधता में कमी ला सकती हैं।

- स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में संभावित एलर्जेंस, पोषण संबंधी बदलाव तथा दीर्घकालिक सुरक्षा शामिल हैं, जैसा कि StarLink मक्का प्रकरण (2000) में देखा गया था, जहाँ केवल पशु चारे के लिये स्वीकृत GM मक्का का उपयोग मानव खाद्य शृंखला में किया जाने लगा था।

- नियामक और नीतिगत बाधाएँ: भारत में GM फसलों को मंजूरी देने में देरी नियामक अस्पष्टता, दीर्घकालिक प्रतिबंध और राजनीतिक झिझक के कारण होती है, यहाँ तक कि Bt ब्रिंजल तथा GM मस्टर्ड जैसी वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत फसलों के लिये भी।

- कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (2015) जैसी नीतियाँ और अनिवार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रावधानों ने निजी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को हतोत्साहित किया है, जिससे जैव-प्रौद्योगिकी नवाचार में रुकावट आई है।

- सामाजिक-आर्थिक और नैतिक मुद्दे: छोटे किसानों के लिये बाज़ार पर एकाधिकार, बीज पर निर्भरता और उच्च कृषि लागत जैसी चिंताएँ बनी रहती हैं।

- नैतिक पहलुओं में "ईश्वर की भूमिका निभाने (Playing God) जैसी आलोचना, खाद्य संप्रभुता, और सामुदायिक अधिकार शामिल हैं, जो सार्वजनिक स्वीकार्यता को प्रभावित करते हैं।

- मोनसेंटो (अमेरिका स्थित कृषि जैव प्रौद्योगिकी कंपनी) द्वारा GM बीजों पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन जैसे मामलों ने भारत, अमेरिका और कनाडा में विशेषता शुल्क, बीज संप्रभुता तथा पेटेंट योग्यता पर वैश्विक विवादों को जन्म दिया है।

- सह-अस्तित्व, संदूषण और अवैध कृषि: GM और गैर-GM फसलों का सह-अस्तित्व पराग-परिवर्तन (Cross-pollination) के कारण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, जिससे जैविक प्रमाणन तथा बाज़ार तक पहुँच पर जोखिम उत्पन्न होता है (जैसे वर्ष 2013 का ओरेगन GM गेहूँ मामला)।

- भारत में, HT-Bt कॉटन को गैरकानूनी रूप से लगभग 25% कपास क्षेत्रफल पर उगाया जा रहा है, जिससे जैव-सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं और अनियमित बीजों की कालाबाज़ारी हो रही है।

- प्रतिरोध का विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता: GM विशेषताओं के अत्यधिक उपयोग ने कीटों और खरपतवारों में प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया है, जिससे Bt कॉटन और ग्लाइफोसेट-प्रतिरोधी फसलों की प्रभावशीलता कम हो गई है तथा निरंतर नवाचार की आवश्यकता बढ़ गई है।

- भारत के कपास निर्यात में गिरावट और वर्ष 2024–25 में शुद्ध आयातक बनने से संकेत मिलता है कि GM तकनीक को अपनाने में देरी तथा नवाचार की रुकावट के कारण भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता घट रही है।

भारत में GM फसलों को ज़िम्मेदारीपूर्वक अपनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- पारदर्शी, विज्ञान-आधारित विनियमन: भारत को अपने GM फसलों की अनुमोदन प्रक्रिया को समयबद्ध, साक्ष्य-आधारित और स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा संचालित करना चाहिये, जिसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी हो।

- पारदर्शी फील्ड परीक्षण, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा, स्वतंत्र निगरानी, दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन और नियमित पारिस्थितिक समीक्षा जैव-सुरक्षा तथा जैव विविधता की चिंताओं को दूर करने के लिये आवश्यक हैं।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को सशक्त बनाना: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, ताकि नवाचार और जनहित के बीच संतुलन बना रहे। कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (2015) और अनिवार्य तकनीकी हस्तांतरण नियमों जैसे हतोत्साहित करने वाले प्रावधानों में सुधार किया जाना चाहिये।

- भारतीय परिस्थितियों और पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट GM फसलों के विकास का समर्थन किया जाना चाहिये, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) साझा करने की स्पष्ट व्यवस्था हो और बायोफोर्टिफाइड (पोषण-संपन्न) फसलों के अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिये वित्तीय सहायता में वृद्धि करना।

- समावेशी और उत्तरदायी GM फसल शासन: किसान-केंद्रित नीतियों को अपनाना, गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुँच, प्रशिक्षण, बीमा और निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित करना, साथ ही बीज एकाधिकार को रोकना तथा राष्ट्रीय जीन बैंक के माध्यम से स्वदेशी किस्मों को संरक्षित करना।

- GM और गैर-GM फसलों के सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये बफर ज़ोन तथा पृथक्करण दूरी निर्धारित करना। इसके अलावा, GM लेबलिंग, जन-जागरूकता और गैरकानूनी कृषि के खिलाफ सख्त प्रवर्तन को लागू करना।

- वैश्विक मानक और पोषण पर केंद्रित दृष्टिकोण: जैव-सुरक्षा मानकों और व्यापार विनियमों को समान रूप से लागू करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी की जाएँ। सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने के लिये बायोफोर्टिफाइड GM फसलों जैसे गोल्डन राइस, आयरन-युक्त दालें और जिंक-संपन्न गेहूँ को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर पायलट कार्यक्रम शुरू करें ताकि इन फसलों के वास्तविक स्वास्थ्य लाभों को प्रदर्शित किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत के जीन संवर्धित फसलों का विकास, Bt कॉटन की सफलता और एक लंबे नीतिगत गतिरोध से चिह्नित है, जो वैज्ञानिक संभावना तथा नियामक झिझक के बीच के तनाव को दर्शाता है। जलवायु चुनौतियों, पोषण की कमी तथा व्यापारिक असुरक्षाओं के दौर में, अब एक विज्ञान-आधारित, किसान-केंद्रित और नवाचार-सक्षम नीति दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ठीक ही कहा था, "वॉट आईटी इज़ टू इंडिया, बीटी इज़ टू भारत (What IT is to India, BT is to Bharat)" , यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे अब कार्यरूप में परिणत किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के बीच आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं? इनके व्यापक रूप से अपनाए जाने से जुड़ी संभावनाओं और जोखिमों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन-सी संभावनाएँ हैं जिनके लिये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) प्रश्न. बोल्गार्ड I और बोल्गार्ड II प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है? (2021) (a) फसल पौधों का क्लोनल प्रवर्द्धन उत्तर: B मेन्सप्रश्न. किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में जैव प्रौद्योगिकी कैसे मदद कर सकती है? (2019) |