प्रारंभिक परीक्षा

लखपति दीदी

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री (PM) ने महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया, जो स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups- SHG) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम था।

लखपति दीदी सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- प्रमाण पत्र और सम्मान: प्रधानमंत्री ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किये और उन्हें सम्मानित किया, जो हाल ही में वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनीं थीं।

- वित्तीय संवितरण: 2,500 करोड़ रुपए की एक परिक्रामी निधि जारी की गई, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिला।

- इसके अतिरिक्त 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिये 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित किये गए।

- सांस्कृतिक और आर्थिक महत्त्व: प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका और तीन वर्षों के भीतर तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उदय में उनके योगदान पर ज़ोर दिया, तथा ऐतिहासिक उपेक्षा से लेकर उनके बोझ को कम करने के उद्देश्य से हाल की पहलों में बदलाव पर प्रकाश डाला।

लखपति दीदी पहल क्या है?

- परिचय: "लखपति दीदी" स्वयं सहायता समूह की वह सदस्य होती है, जिसने सफलतापूर्वक एक लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर ली हो।

- यह आय कम-से-कम चार कृषि मौसमों या व्यवसाय चक्रों तक बनी रहती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि औसत मासिक आय दस हजार रुपए (10,000 रुपये) से अधिक है।

- इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission- DAY-NRLM) द्वारा की गई थी, जिसमें प्रत्येक SHG परिवार को मूल्य शृंखला हस्तक्षेपों के साथ-साथ कई आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की स्थायी आय होती है।

- उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य न केवल महिलाओं की आय में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना है, बल्कि स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाना है।

- ये महिलाएँ अपने समुदायों में आदर्श के रूप में कार्य करती हैं तथा प्रभावी संसाधन प्रबंधन और उद्यमशीलता की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं।

- लखपति दीदी रणनीति:

- विविध आजीविका विकल्प: यह पहल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिये आजीविका विकल्पों को गहन, सुदृढ़ और विस्तारित करने पर ज़ोर देती है।

- प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, संसाधन संपर्क के लिये डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके स्वयं सहायता समूह के सदस्यों हेतु आजीविका नियोजन में सहायता करते हैं।

- कार्यान्वयन सहायता: स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परिसंपत्तियों (इनपुट, उपकरण, बुनियादी ढाँचा), कौशल (ज्ञान और व्यावहारिक कौशल), वित्त तक पहुँच (बैंक लिंकेज, विभागीय योजनाएँ) और बाज़ार अभिगम (ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ई-कॉमर्स) के रूप में समय पर सहायता प्राप्त होती है।

- क्षमता निर्माण: मिशन स्टाफ, सामुदायिक संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आजीविका गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर नियमित और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किये जाते हैं।

- अभिसरण और साझेदारी: यह पहल तकनीकी, वित्तीय तथा क्षमता निर्माण संसाधनों को जुटाने के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ साझेदारी के साथ अभिसरण का लाभ उठाती है।

- विविध आजीविका विकल्प: यह पहल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिये आजीविका विकल्पों को गहन, सुदृढ़ और विस्तारित करने पर ज़ोर देती है।

|

मंत्रालय |

अभिसरण (Convergence) योजनाएँ |

|

ग्रामीण विकास मंत्रालय, (MoRD) |

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) |

|

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) |

1. बागवानी के एकीकृत विकास के लिये मिशन (MIDH), |

|

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) |

1. पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिये मान्यता प्राप्त एजेंट (A-हेल्प), |

|

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) |

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का प्रधानमंत्री औपचारिकीकरण योजना (PMFME) |

|

मत्स्य पालन विभाग |

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना |

|

लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) |

पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कोष योजना (SFURTI) |

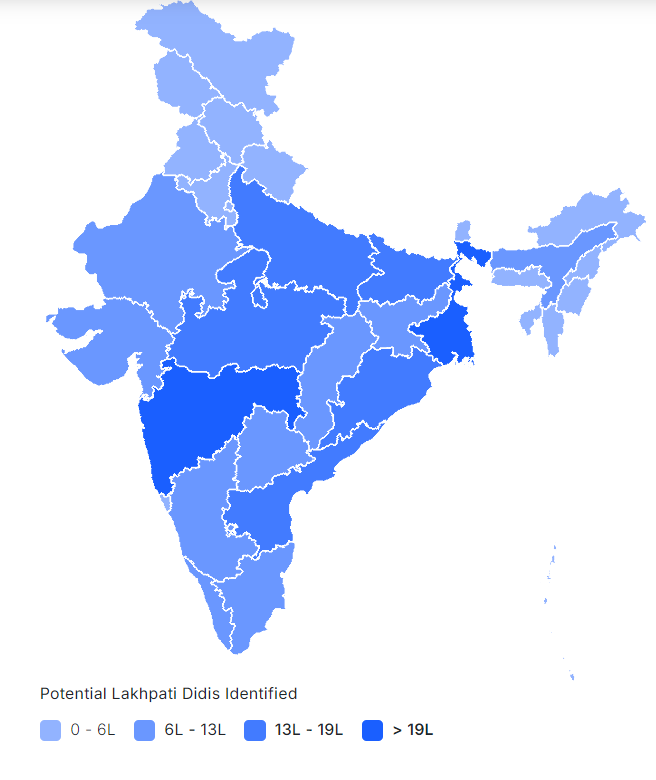

- उपलब्धियाँ: वर्ष 2023 में लखपति दीदी योजना की शुरुआत के बाद से एक करोड़ महिलाओं को पहले ही लखपति दीदी बनाया जा चुका है। सरकार ने ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाली 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख SHG की सफलता को मान्यता देते हुए लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की घोषणा की है।

- पूरे भारत में लाखों महिला स्वयं सहायता समूहों को 6000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की गई।

महिला सशक्तीकरण से संबंधित अन्य पहल

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

प्रारंभिक परीक्षा

लद्दाख में 5 नए ज़िलों का गठन

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

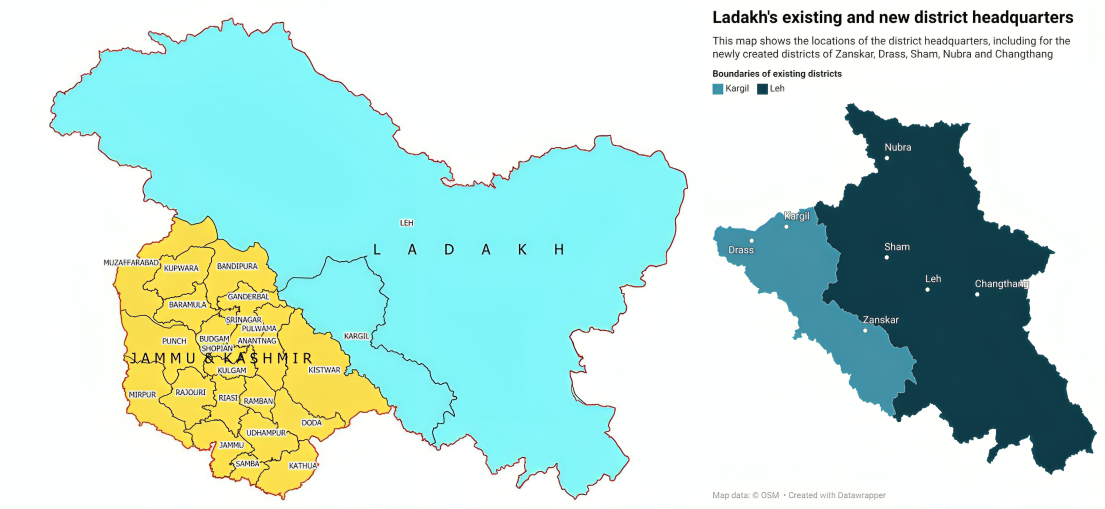

हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख में पाँच नए ज़िलों के गठन के लिये ‘सैद्धांतिक मंज़ूरी (In-principle Approval)’ प्रदान की है, जिससे इस केंद्रशासित प्रदेश के ज़िलों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई है।

- क्षेत्र में शासन और विकास में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम पर विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई तथा इस फैसले की सराहना की गई है।

लद्दाख में नवनिर्मित ज़िले कौन-से हैं तथा इस कदम का उद्देश्य क्या है?

- महत्त्व: लद्दाख भारत के सबसे बड़े और सबसे कम आबादी वाले केंद्रशासित प्रदेशों में से एक है। वर्तमान प्रशासनिक संरचना, जिसमें केवल दो ज़िले- लेह और कारगिल हैं, को अपने विशाल और दुर्गम भू-भाग की आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।

- अपने बड़े क्षेत्रफल और दुर्गमता के कारण, मौजूदा प्रशासन को ज़मीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- नए ज़िलों से अधिक स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ उपलब्ध कराकर इन चुनौतियों को कम करने की उम्मीद है।

- लद्दाख के भू-राजनीतिक महत्त्व और रणनीतिक स्थिति ने इसे विकास प्रयासों का केंद्र बना दिया है, जिसका उद्देश्य नागरिक व सैन्य बुनियादी ढाँचे में वृद्धि करना है।

- नए ज़िले: पाँच नए नामित ज़िले हैं: ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग।

- वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद, लद्दाख को केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।

- इन ज़िलों के निर्माण का उद्देश्य शासन को लोगों निकट पहुँचाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि लाभ एवं सेवाएँ सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुँच सकें।

- लद्दाख प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) का हिस्सा है, जिसमें क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण तथा बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शामिल हैं।

- नए ज़िलों के निर्माण से इन विकासात्मक प्रयासों को और अधिक समर्थन मिलेगा।

- अगला कदम: गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए ज़िलों के मुख्यालय, सीमाओं, संरचना और स्टाफिंग सहित विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिये एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

- समिति को तीन महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद अंतिम प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी।

- राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ: राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया कि क्या नए ज़िलों में सार्थक स्थानीय शासन सुनिश्चित करने के लिये लेह और कारगिल की तरह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (Autonomous Hill Development Councils) का चुनाव किया जाएगा।

- जहाँ कई लोगों ने इस कदम की सराहना की है वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और पूर्व राजनेताओं ने स्थानीय शासन में नए ज़िलों को प्रभावी बनाने के लिये अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा कार्यात्मक स्वायत्तता की मांग की है।

भारत में नए ज़िलों का निर्माण कैसे किया जाता है?

- ज़िलों को बनाने, बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है, जिसे या तो कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके किया जा सकता है।

- राज्यों का मानना है कि छोटे ज़िले प्रशासन और शासन को बेहतर बनाते हैं।

- ज़िलों के निर्माण या परिवर्तन में केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन जब कोई राज्य किसी ज़िले के नाम में परिवर्तन करना चाहता है, तो इसमें केंद्र की भूमिका होती है, क्योंकि इसके लिये उसे कई एजेंसियों से मंज़ूरी प्राप्त करनी होती है।

- ज़िलों के निर्माण संबंधी रुझान: जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 593 ज़िले थे। वर्ष 2001-2011 के बीच, राज्यों द्वारा 46 नए ज़िले बनाए गए।

- वर्ष 2024 तक, वर्तमान में देश में 718 ज़िले हैं, आंशिक रूप से वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) के बाद तेलंगाना में 33 ज़िले और आंध्र प्रदेश (राज्य में अब 26 ज़िले हैं) में 13 ज़िले थे।

और पढ़ें: लद्दाख द्वारा पूर्ण राज्य की मांग

रैपिड फायर

ओर्का

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में ओर्का (Orcas) के एक समूह ने स्पेन के तट पर एक सेलबोट पर हमला किया था। वर्ष 2020 से, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के समीप ओर्का और नावों का 700 से अधिक बार आमना-सामना हुआ है।

- ओर्का व्यवहार के पीछे के सिद्धांत:

- चंचल व्यवहार: कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ओर्का नावों को खेल के रूप में निशाना बना सकते हैं, जहाँ वे अभ्यास कर नए कौशल प्राप्त कर सकते हैं।

- अभिघातज प्रतिक्रिया: कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मत्स्यन के दौरान जाल में उलझने जैसे दर्दनाक अनुभव के कारण ओर्का का व्यवहार आक्रामक हो गया है।

- कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है कि एक मादा ओर्का (व्हाइट ग्लेडिस) ओर्का के साथ भी ऐसी ही दर्दनाक घटना हुई थी, जिससे उसका व्यवहार बदल गया था।

- ओर्का के संदर्भ में: ओर्का या किलर व्हेल, डॉल्फिन परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं।

- ये संवाद करने और शिकार करने के लिये इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं।

- इकोलोकेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत चमगादड़, डॉल्फिन और अन्य जीव-जंतु परावर्तित ध्वनि का प्रयोग करके वस्तुओं का स्थान निर्धारित करते हैं अर्थात् पता लगाते हैं।

- प्रत्येक ओर्का समूह (पॉड) में विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें उसके सदस्य दूर से भी पहचान लेंगे।

- ये विविध आहार वाले 'शीर्ष शिकारी' (पोषी स्तर के शीर्ष उपभोक्ता) हैं, जो चार इंच लंबे दाँतों का उपयोग करके मछली, पेंगुइन, सील, सी-लायन और यहाँ तक कि व्हेल भी खाते हैं।

- ये संवाद करने और शिकार करने के लिये इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं।

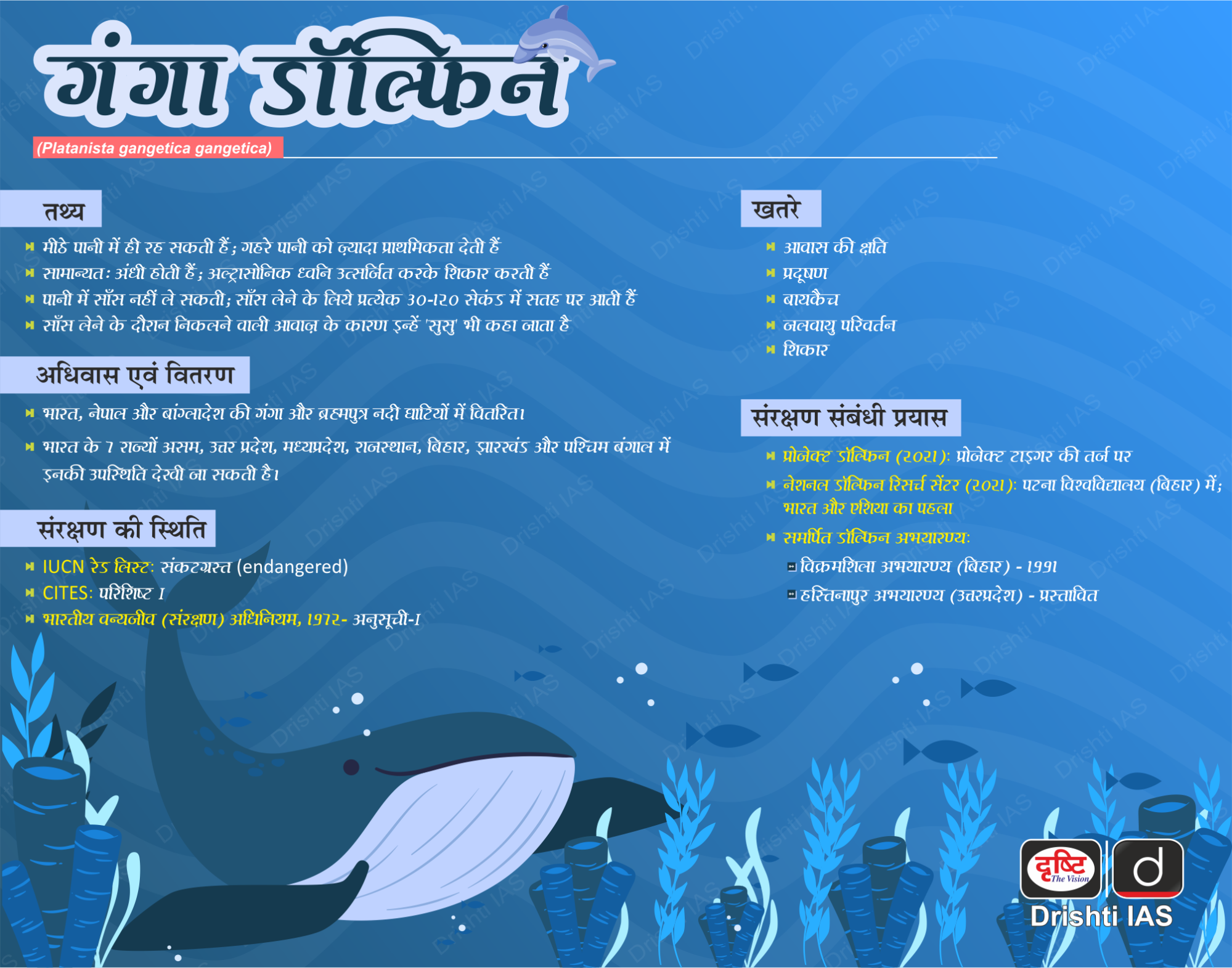

और पढ़ें: प्रोजेक्ट डॉल्फिन

रैपिड फायर

शिल्प दीदी महोत्सव

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में 'शिल्प दीदी महोत्सव' का दौरा किया, जिसमें शिल्प दीदी कार्यक्रम के माध्यम से महिला कारीगरों (जिन्हें शिल्प दीदी के रूप में जाना जाता है) को सशक्त बनाने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया।

- वस्त्र मंत्रालय के मार्गदर्शन में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने 100 दिनों के लिये प्रायोगिक आधार पर 'शिल्प दीदी कार्यक्रम' शुरू किया है।

- एक आधारभूत सर्वेक्षण में 23 राज्यों के 72 ज़िलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 100 महिला कारीगरों की पहचान की गई, जिन्हें शिल्प दीदी के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम में कुल 30 अलग-अलग शिल्प शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में विविधता को दर्शाता है।

- कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में महिला कारीगरों के बीच आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।

- यह पहल जून, 2024 से ई-प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई थी। इसमें ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग, उद्यमिता विकास, नियामक और सोशल मीडिया ऑन-बोर्डिंग तथा विपणन अवसर आदि घटक शामिल हैं।

- कारीगरों के उत्थान हेतु पहल: पीएम विश्वकर्मा योजना, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना और एक ज़िला एक उत्पाद।

और पढ़ें: पीएम विश्वकर्मा योजना

रैपिड फायर

INS अरिघाट

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

हाल ही में भारत ने उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (ATV) परियोजना के तहत निर्मित अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN), INS अरिघाट (S-3) को नौसेना में शामिल किया।

- INS अरिघाट अपने पूर्ववर्ती INS अरिहंत के साथ नौसेना में शामिल किया जाएगा जो वर्ष 2018 में पूर्ण रूप से क्रियाशील हुआ था। इसका उद्देश्य देश की 'न्यूक्लीयर ट्रायड' (जल, थल और वायु से परमाणु हथियार दागने की क्षमता) को और अधिक सुदृढ़ करना है।

- आकार और विस्थापन में INS अरिहंत के समान होने के पश्चात् भी INS अरिघाट अधिक K-15 मिसाइलों का वहन कर सकता है।

- शक्ति: इसमें रूसी सहायता से विकसित 83 मेगावाट के प्रेशराइज़्ड लाइट-वाटर रिएक्टर शामिल हैं।

- अरिघाट में चार बड़े वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (VLS) ट्यूब हैं जो सागरिका SLBM (K-15) का वहन करेंगे। सागरिका एक हाइब्रिड प्रणोदन, दो-चरण, ठोस-प्रणोदक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700 किमी. से अधिक है।

- अन्य विकास: तीसरी पनडुब्बी INS अरिदमन (7,000 टन भार का जहाज़) जो 3,500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली K-4 मिसाइलों का वहन करने में सक्षम है, अगले वर्ष नौसेना में शामिल की जाएगी।

- SSBN का तात्पर्य "जहाज़, पनडुब्बी, बैलिस्टिक, परमाणु" (Ship, Submersible, Ballistic, Nuclear) है और यह एक प्रकार की पनडुब्बी को संदर्भित करता है जो परमाणु-युक्त बैलिस्टिक मिसाइलों का वहन करती है।

- चूँकि SSBN का पता लगाना कठिन है और दुश्मन द्वारा अचानक पहला हमला करने पर वे जवाबी हमला कर सकते हैं, इसलिये शक्ति संतुलन की दृष्टि से यह आवश्यक हैं।

और पढ़ें: INS वागीर, INS करंज, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

रैपिड फायर

अनुभव पुरस्कार

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा के दौरान किये गए योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया।

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किये गए अनुभव पुरस्कार का उद्देश्य सेवानिवृत्त हो रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुभवों को मान्यता देना और उनका दस्तावेज़ीकरण करना है।

- भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर मार्च 2015 में शुरू किये गए इस पोर्टल का उद्देश्य अनुभव पोर्टल के माध्यम से सुशासन और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देते हुए अनुभवों को साझा करने की संस्कृति का निर्माण करना है।

- पात्रता: सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी/पेंशनभोगी पात्र हैं। DoPPW द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के दौरान अनुभव पोर्टल पर प्रकाशित लेखों को पुरस्कारों के लिये विचार किया जाता है।

- प्रस्तुतिकरण समय: सेवानिवृत्ति से 8 महीने पहले तक तथा सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष बाद तक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

- प्रस्तुतियाँ संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मूल्यांकन के बाद प्रकाशित की जाती हैं।

- 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह में 9 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्मिकों को 5 अनुभव पुरस्कार और 10 जूरी प्रमाण-पत्र प्रदान किये गए।

और पढ़ें: एकीकृत पेंशन योजना