रैपिड फायर

हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 (द्वितीय तिमाही)

भारत ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 (द्वितीय तिमाही) में 77वाँ स्थान प्राप्त किया है, जो कि जनवरी 2025 (प्रथम तिमाही) में 85वें स्थान पर था। यह वृद्धि भारतीय नागरिकों की वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता (Global Mobility) में एक साधारण लेकिन उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

- भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 59 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त या आगमन पर वीजा (वीज़ा-ऑन-अराइवल) की सुविधा प्राप्त होगी, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या 57 थी। फिलिपींस और श्रीलंका हाल ही में उन दो नए देशों के रूप में जुड़े हैं, जहां भारतीय नागरिक अब वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं।

- सिंगापुर 193 गंतव्यों तक पहुँच के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया 190 गंतव्यों तक पहुँच के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

- हेनले पासपोर्ट सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के आँकड़ों का उपयोग करते हुए, 227 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुँच के आधार पर 199 पासपोर्टों की रैंकिंग करता है तथा इसे तिमाही आधार पर अद्यतन किया जाता है।

- IATA 300 एयरलाइनों का व्यापार निकाय है, जो वैश्विक हवाई यातायात का 83% कवर करता है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

| और पढ़ें: हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 |

रैपिड फायर

भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना

गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना (Tribal Genome Sequencing Project) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की आनुवंशिक संरचना (Genetic Profile) का मानचित्रण करना है।

गुजरात की जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया जैसे आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना और जनजातीय आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप सटीक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।

- यह परियोजना वैज्ञानिक प्रगति और जनजातीय परंपराओं के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करती है, ताकि इन समुदायों के लिये एक स्वस्थ तथा बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

- कार्यान्वयन: गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (GBRC) द्वारा प्रबंधित।

- कार्यक्षेत्र: 17 ज़िलों के जनजातीय समुदायों के 2,000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा।

जीनोम अनुक्रमण

- परिचय: यह किसी व्यक्ति के DNA में न्यूक्लियोटाइड्स (A, T, C, G) के सटीक क्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।

- यह व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना को भी प्रकाशित करता है, तथा उसके लक्षणों, स्वास्थ्य जोखिमों और संभावित विकारों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है।

- प्रकार:

- संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (WGS) व्यापक आनुवंशिक जानकारी के लिये संपूर्ण DNA अनुक्रम का मानचित्रण करता है।

- आंशिक जीनोम अनुक्रमण विशिष्ट जीनोम भागों पर केंद्रित होता है।

- लक्षित जीन अनुक्रमण विशिष्ट जीनों का अनुक्रम करता है।

- अनुप्रयोग:

- यह रोग उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तनों की पहचान करने, बीमारियों के आनुवंशिक कारणों को समझने और नई दवाओं के लक्ष्य खोजने में मदद करता है।

- दवाओं के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान लगाकर व्यक्तिगत चिकित्सा को सक्षम बनाता है, जिससे अनुकूलित दवा चयन संभव होता है।

- यह फसल सुधार में उपयोग किया जाता है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता, अधिक उपज और बेहतर पोषण से जुड़े जीनों की पहचान की जा सके। इससे उन्नत किस्मों की फसलें विकसित करने में मदद मिलती है।

| और पढ़ें: जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट |

प्रारंभिक परीक्षा

सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ चित्रकला

झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव 2025 के दूसरे संस्करण 'आवासीय कलाकार कार्यक्रम' में भाग लिया, जिसमें सोहराय खोवर, पट्टचित्र और पटुआ जैसी पारंपरिक चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया।

- यह कार्यक्रम भारत की जीवंत कला परंपराओं का सम्मान करता है तथा लोक, जनजातीय और पारंपरिक कलाकारों को अपना काम प्रदर्शित करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ चित्रकला के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- सोहराय चित्रकला: यह झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के विभिन्न जनजातीय समुदायों की महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक स्वदेशी कला है, जिसमें कुर्मी, संथाल, मुंडा, उरांव, अगरिया और घटवाल समूह शामिल हैं।

- इसे "हार्वेस्ट आर्ट" (Harvest Art) के नाम से जाना जाता है और कृषि और पशुपालन से इसका गहरा संबंध है। 'सोह' या 'सोरों' (Soh या Soro) शब्द का अर्थ है "भगाना" या "दूर करना", जबकि 'राई' (Rai) का अर्थ है "छड़ी" या "डंडा"।

- इस अनुष्ठान के एक हिस्से के रूप में, मांडला या अरीपन चावल के माड़ (चावल के पतले घोल) से बनाए जाते हैं ताकि मवेशियों का घरों में स्वागत किया जा सके। यह कार्य गाँव की महिलाएँ अपने हाथों की उँगलियों से करती हैं।

- सोहराय खोवर चित्रकला को वर्ष 2020 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ है।

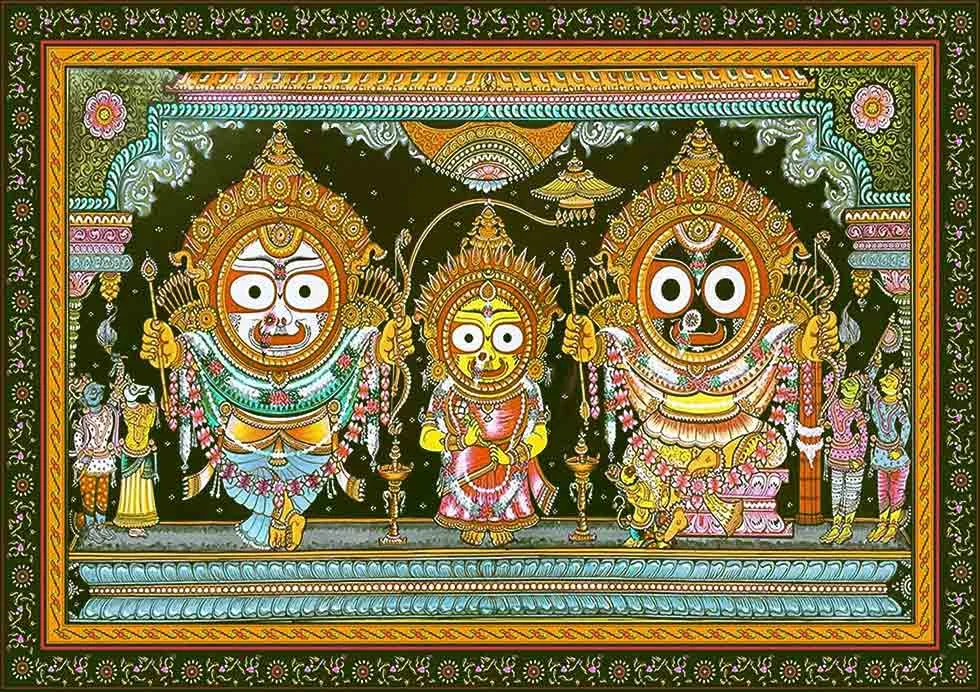

- पट्टचित्र: ओडिशा में उत्पन्न यह एक पारंपरिक चित्रकला शैली है, जो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से गहराई से जुड़ी हुई है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग मंदिर के गर्भगृह (संनिधान) को सजाने के लिए किया जाता है।

- पट्टचित्र एक पारंपरिक चित्रकला शैली है, जिसे कपड़े (पट) पर बनाया जाता है। इस कपड़े को पहले चूने (चॉक पाउडर) और इमली के बीजों की गोंद से लेपित किया जाता है, जिससे उसकी सतह चित्र बनाने के लिये उपयुक्त हो जाती है।

- विषयों में धार्मिक, पौराणिक और लोक कथाएँ, विशेष रूप से कृष्ण लीला और भगवान जगन्नाथ शामिल हैं।

- पेंसिल या चारकोल के बिना, कलाकार बॉर्डर से शुरुआत करते हैं और हल्के लाल और पीले ब्रश से सीधे स्केच बनाते हैं तथा चमक और जल प्रतिरोध के लिये लैकर कोटिंग के साथ समाप्त करते हैं।

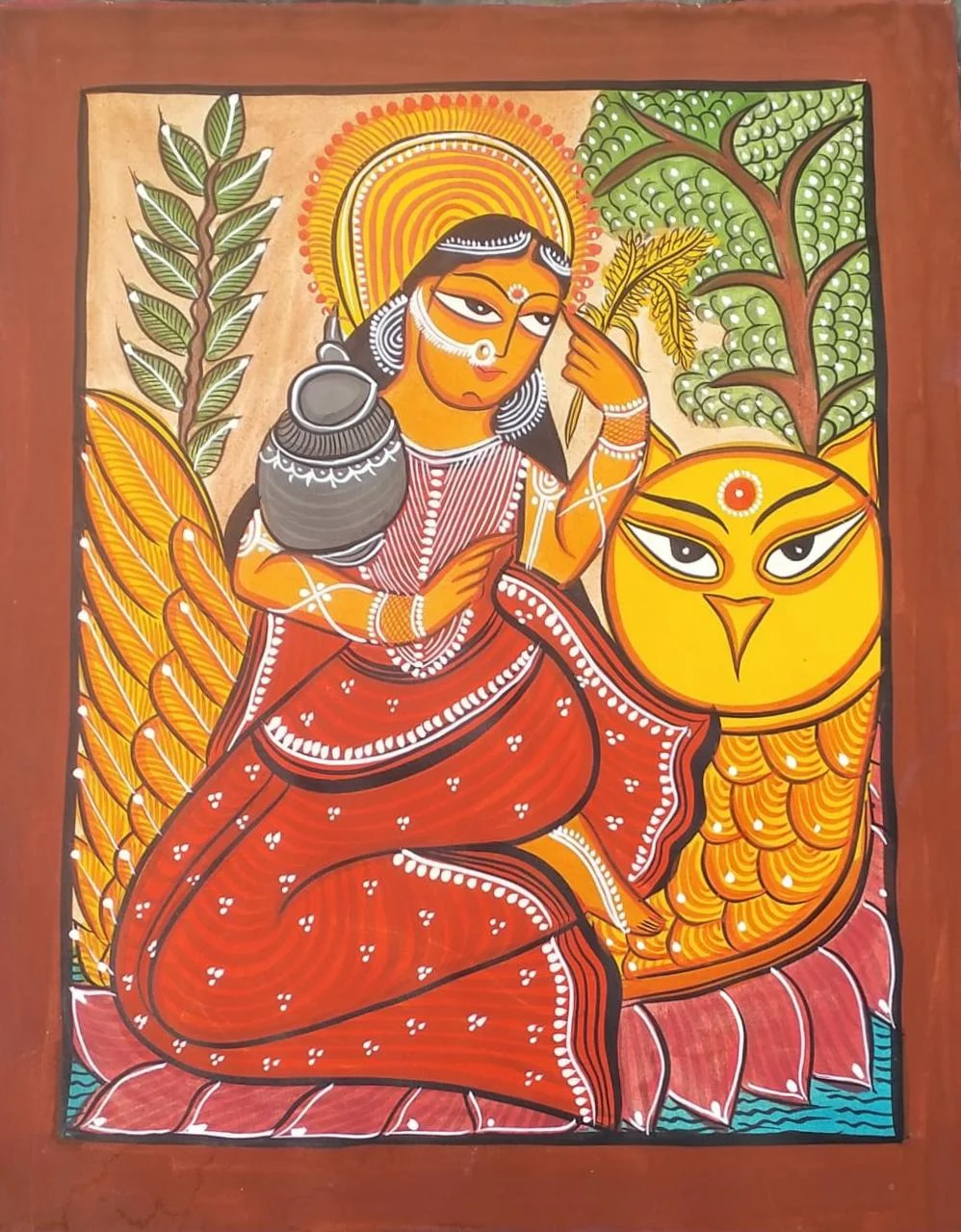

- पटुआ चित्रकला: यह पश्चिम बंगाल की एक लोककला परंपरा है, जिसका अभ्यास पटुआ या चित्रकार समुदाय (हिंदू और मुस्लिम दोनों) द्वारा किया जाता है।

- पटुआ कारीगर समुदाय बिहार, झारखंड, ओडिशा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है।

- यह चित्रकला कपड़े की लंबी पट्टियों पर बनाई जाती है, जिन्हें पटी या पट्टा कहा जाता है। इन पट्टियों के पीछे पुराने साड़ी के कपड़े की परत लगाई जाती है, जिससे उन्हें मज़बूती मिलती है।

- इसका प्रयोग विशेष रूप से कालीघाट और कुमारतुली में हिंदू पटुआओं द्वारा मंगल कथा सुनाने के लिये किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रश्न. सुप्रसिद्ध चित्र "बणी-ठणी" किस शैली का है (2018) (a) बूंदी स्कूल (b) जयपुर स्कूल (c) कांगड़ा स्कूल (d) किशनगढ़ स्कूल उत्तर: (d) प्रश्न. बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो (2017) (a) अजंता में है (b) बादामी में है (c) बाघ में है (d) एलोरा में है उत्तर: (a) प्रश्न. कलमकारी चित्रकला का तात्पर्य है (a) दक्षिण भारत में हाथ से चित्रित सूती वस्त्र (b) पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर एक हस्तनिर्मित चित्र (c) भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ब्लॉक-पेंटेड ऊनी कपड़ा (d) उत्तर पश्चिमी भारत में हाथ से चित्रित सजावटी रेशमी कपड़ा उत्तर: (a) |

रैपिड फायर

कारगिल विजय-दिवस

भारत में 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी के सम्मान में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।

- जुलाई 2025 में 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, भारतीय सेना ने सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करने के लिये तीन प्रमुख पहलें शुरू कीं।

- इनमें ई-श्रद्धांजलि पोर्टल, कारगिल युद्ध की कहानियाँ साझा करने वाला QR कोड आधारित ऑडियो ऐप और बटालिक सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर नया दृष्टिकोण शामिल है।

- कारगिल युद्ध की शुरुआत 1999 में लाहौर घोषणा पत्र (Lahore Declaration) के तुरंत बाद हुई। इस समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भरोसे को बढ़ावा देना था। हालाँकि इसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने चुपचाप लद्दाख के कारगिल जिले की रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र सर्दियों के कारण उस समय भारतीय सेना द्वारा अस्थायी रूप से खाली किये गए थे।

- इसके जवाब में भारतीय सेना ने "ऑपरेशन विजय" (Operation Vijay) नामक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में कब्जा की गई ऊँचाइयों को फिर से अपने नियंत्रण में लेना था।

- भारतीय वायुसेना ने "ऑपरेशन सफ़ेद सागर" (Operation Safed Sagar) लॉन्च किया, जिसके तहत दुश्मन की ऊँची और दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित ठिकानों को लक्षित किया गया।

- वहीं भारतीय नौसेना ने "ऑपरेशन तलवार" (Operation Talwar) की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत अरब सागर में दबाव बनाते हुए पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखी गई और रणनीतिक घेराबंदी की गई।

- यह युद्ध टोलोलिंग, टाइगर हिल, द्रास और बटालिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण भूभाग पर लड़ा गया था।

- ऑपरेशन विजय की सफलता के सम्मान में वर्ष 2000 में द्रास, लद्दाख में कारगिल युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया था।

- दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक प्रमुख संघर्षों के सैनिकों को सम्मानित करता है, जिनमें वर्ष 1962 में चीन-भारत युद्ध, 1947, 1965 और 1971 में भारत-पाक युद्ध, 1987-90 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के अभियान और 1999 में कारगिल संघर्ष शामिल हैं।

| और पढ़ें: कारगिल विजय दिवस |