प्रारंभिक परीक्षा

सेंट मार्टिन द्वीप

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप (St Martin’s Island) को किसी अन्य देश को पट्टे पर दिये जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।

सेंट मार्टिन द्वीप से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- द्वीप के बारे में:

- सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश और म्याँमार की सीमा के निकट स्थित है।

- यह बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार-टेकनाफ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से नौ किलोमीटर दूर है।

- 7.3 किमी लंबा यह द्वीप समुद्र तल से 3.6 मीटर की ऊँचाई पर है।

- यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल भी है।

- पृष्ठभूमि:

- यह द्वीप लगभग 5,000 वर्ष पहले टेकनाफ प्रायद्वीप का हिस्सा था, लेकिन धीरे-धीरे समुद्र में डूब गया।

- लगभग 450 वर्ष पूर्व वर्तमान सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिणी उपनगर पुनः उभरे तथा इसके बाद के अगले 100 वर्षों में द्वीप के उत्तरी और शेष भाग समुद्र तल से ऊपर उठ गए।

- अरब व्यापारी इस द्वीप पर बसने वाले आरंभिक निवासी थे, जो 18वीं शताब्दी में यहाँ आए।

- उन्होंने शुरुआत में इसका नाम "जज़ीरा" (जिसका अर्थ है "द्वीप" या "प्रायद्वीप") रखा और बाद में इसका नाम बदलकर "नारिकेल जिंज़ीरा" या "कोकोनट आइलैंड" रख दिया।

- वर्ष 1900 में ब्रिटिश भारत ने भूमि सर्वेक्षण के दौरान इस द्वीप को अपने अधीन कर लिया। इस दौरान इस द्वीप को सेंट मार्टिन द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। यह नाम चटगाँव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर रखा गया था।

- वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और तत्पश्चात वर्ष 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद स्वतंत्र बांग्लादेश का हिस्सा बन गया।

- यह द्वीप लगभग 5,000 वर्ष पहले टेकनाफ प्रायद्वीप का हिस्सा था, लेकिन धीरे-धीरे समुद्र में डूब गया।

वर्ष 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (Bangladesh Liberation War)

- पृष्ठभूमि:

- अपनी स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजित हो गया।

- दोनों क्षेत्रों के बीच भौगोलिक दूरी, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी क्षेत्र का आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक संघर्ष और पूर्वी पाकिस्तान के प्रशासन की उपेक्षा प्रमुख चुनौतियाँ थीं।

- 1960 के दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान (बांग्लादेश के ‘जतिर पिता’ अर्थात् 'राष्ट्रपिता') जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उनके विरोध का क्रूरतापूर्वक दमन किया।

- अपनी स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजित हो गया।

- भारत की भूमिका:

- 15 मई 1971 को भारत ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति वाहिनी लड़ाकों की भर्ती, प्रशिक्षण, हथियार, उपकरण, आपूर्ति और सलाह देने के लिये ऑपरेशन जैकपॉट शुरू किया।

- 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिये पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का फैसला किया। युद्ध 13 दिनों तक चला।

- उसके बाद भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिससे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्ज़न द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? (2014) (a) प्रथम विश्वयुद्ध तक, जिसमें अंग्रेज़ों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया उत्तर: (b) |

प्रारंभिक परीक्षा

वोलबैचिया-संक्रमित मच्छर

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

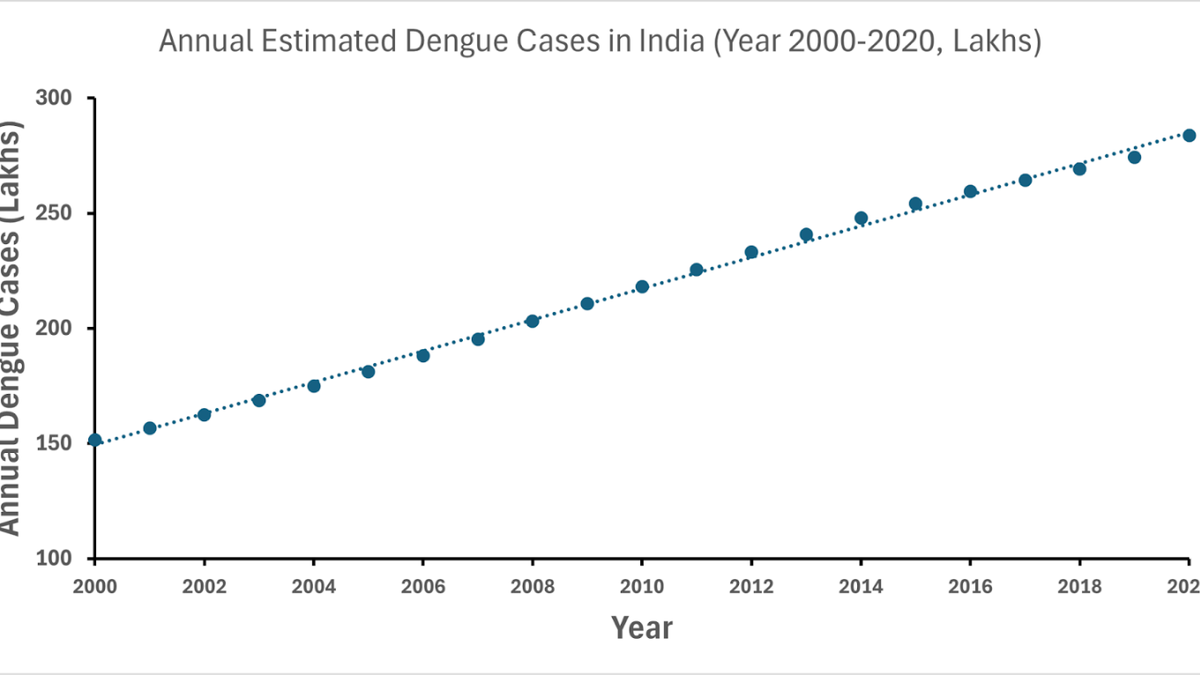

डेंगू बुखार, चिकनगुनिया और ज़ीका वायरस भारत में विद्यमान प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं, जिनके परिणामस्वरूप अत्यधिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है तथा स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ भी बढ़ता है।

- इन बीमारियों को नियंत्रित करने की पारंपरिक विधियों की सीमित सफलता नवीन रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जैसे कि वोलबैचिया-संक्रमित मच्छरों का उपयोग, जो एक आशाजनक विकल्प प्रदान करता है।

नोट:

- अप्रैल 2024 तक भारत में डेंगू के 19,447 मामले और इसके कारण 16 मौतें दर्ज की गईं। डेंगू के सर्वाधिक मामले केरल में दर्ज किये किये उसके बाद तमिलनाडु का स्थान था।

- भारत में डेंगू के कारण प्रतिवर्ष 28,300 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है साथ ही 5.68 लाख वर्ष युवा जीवन की हानि भी होती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अप्रैल 2024 तक वैश्विक स्तर पर डेंगू के 7.6 मिलियन से अधिक मामलों की सूचना दी है।

मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने में कैसे मदद करता है वोलबैचिया?

- वोलबैचिया के बारे में:

- वोलबैचिया एक सामान्य प्रकार का जीवाणु (बैक्टीरिया) है, जो कीटों में पाया जाता है। विश्व भर में तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और भृंग समेत सभी कीटों के संदर्भ में लगभग 10 में से 6 में वोलबैचिया पाया जाता है।

- वोलबैचिया बैक्टीरिया मानव या जानवरों (जैसे- मछली, पक्षी, पालतू जानवर) को बीमार नहीं कर सकता है।

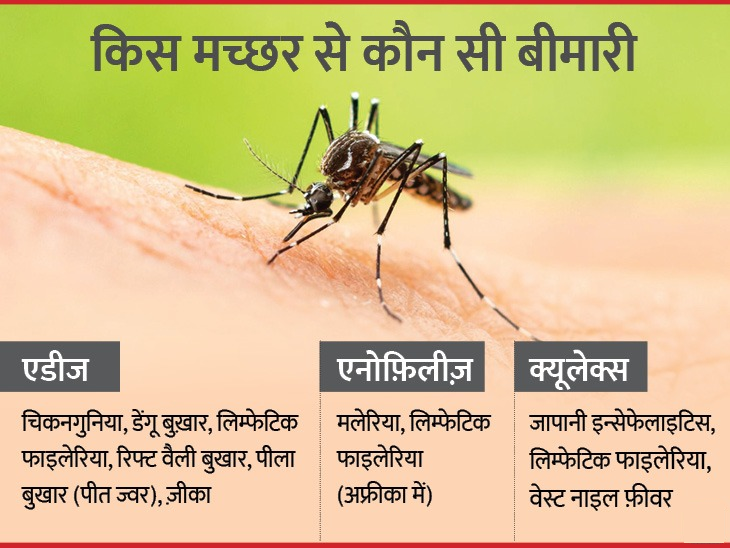

- यह एडीज़ एजिप्टी मच्छरों में नहीं पाया जाता है।

- एडीज़ एजिप्टी डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसे वायरस का प्रसार कर सकता है।

- वोलबैचिया युक्त एडीज़ मच्छरों का उपयोग लक्षित मच्छर प्रजातियों की संख्या को कम करने के लिये किया जा सकता है।

- वोलबैचिया मच्छर आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं होते हैं ।

- उत्पादन की प्रक्रिया: वोलबैचिया बैक्टीरिया को सबसे पहले नर और मादा एडीज़ एजिप्टी मच्छरों के अंडों में डाला जाता है।

- इसके बाद अंडों का उपयोग वोलबैचिया से संक्रमित नए मच्छरों के बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु किया जाता है।

- वोलबैचिया के दो उपभेद/प्रकार होते हैं - wMel और wAlbB , जिन्हें आबादी प्रतिस्थापन के लिये एडीज़ एजिप्टी मच्छरों में संक्रमित किया गया है।

- उत्पादन के बाद मच्छरों को लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। केवल नर मच्छरों को ही छोड़ा जाता है, जबकि मादा मच्छरों को प्रयोगशाला में आगे के प्रजनन के लिये रखा जाता है।

- इसके बाद अंडों का उपयोग वोलबैचिया से संक्रमित नए मच्छरों के बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु किया जाता है।

- मच्छरों को नियंत्रित करने हेतु उपयोग: वोलबैचिया-संक्रमित मच्छरों का उपयोग एडीज़ एजिप्टी, पीत ज्वर मच्छर जैसी लक्षित प्रजातियों की आबादी को कम करने के लिये किया जाता है, जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, ज़ीका बुखार, मायारो आदि का प्रसार कर सकते हैं।

- नियंत्रण विशेषज्ञ एडीज़ एजिप्टी की उपस्थिति वाले प्रक्रितिकृत क्षेत्रों में वोलबैचिया वाहक नर एडीज़ एजिप्टी मच्छरों को छोड़ देते हैं।

- जब ये वोलबैचिया वाहक नर मच्छर प्राकृतिक मादा एडीज़ एजिप्टी (जिनमें वोलबैचिया नहीं होता) के साथ जनन करते हैं, तो उत्पादित अंडे से बच्चे नहीं निकलते। परिणामस्वरूप एडीज़ एजिप्टी मच्छरों की आबादी कम हो जाती है।

- भारत में वोलबैचिया कार्यक्रमों की स्थिति: भारत में वर्तमान में सक्रिय वोलबैचिया मच्छरों को मुक्त किये जाने संबंधी कार्यक्रम का अभाव है।

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केंद्र (ICMR-VCRC) ने wMel एडीज़ उपभेदों के विकास की पहल की है, लेकिन इसे सार्वजनिक अपडेट और सरकारी अनुमोदन में विलंब का सामना करना पड़ रहा है।

- कुछ हालिया निष्कर्षों से पूर्वोत्तर भारत में एडीज़ मच्छरों में वोलबैचिया की प्राकृतिक उपस्थिति का संकेत मिला है, हालाँकि इसका तात्कालिक कारण अज्ञात है।

वोलबैचिया के क्रियान्वयन संबंधी वैश्विक उदाहरण:

- सिंगापुर में संक्रमित नर मच्छरों को छोड़े जाने से एडीज़ की आबादी में 90% की कमी आई तथा जिन क्षेत्रों में इन्हें मुक्त किया गया वहाँ डेंगू के मामलों में 77% की कमी आई।

- ऑस्ट्रेलिया ने मच्छरों की आबादी के प्रतिस्थापन की रणनीति अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप प्रकृतिकृत आबादी में wMel स्ट्रेन जीनोम स्थिर हो गया और डेंगू के मामलों में व्यापक कमी आई।

- इंडोनेशिया में एक ऐतिहासिक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण से पता चला कि जिन क्षेत्रों में wMel (स्ट्रेन) मच्छर छोड़े गए, वहाँ डेंगू के मामलों में 77% की कमी आई और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 86% की कमी आई।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. ‘वोलबैचिया पद्धति’ का कभी-कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? (a) मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना उत्तर: (a) |

प्रारंभिक परीक्षा

उप-नैदानिक क्षय रोग

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत में उप-नैदानिक (Subclinical) ट्यूबरकुलोसिस चिंता का विषय है। इसकी पहचान एवं उपचार में प्रगति के बावज़ूद इस प्रकार की टीबी की घटनाओं की दर में गिरावट धीमी बनी हुई है।

उप-नैदानिक क्षय रोग क्या है?

- परिभाषा: इस प्रकार के टीबी संक्रमण में व्यक्ति के शरीर में रोग के विशिष्ट लक्षण (जैसे कि लगातार खाँसी आना) प्रदर्शित नहीं होते हैं।

- इससे सक्रिय टीबी की तुलना में इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है।

- पहचान: इसकी पहचान अक्सर छाती के एक्स-रे या आणविक परीक्षणों जैसी इमेजिंग तकनीकों के माध्यम से होती है, क्योंकि नियमित लक्षण-आधारित परीक्षण के माध्यम से इसके बारे में पता नहीं चल पाता है।

- व्यापकता: राष्ट्रीय टीबी व्यापकता सर्वेक्षण (2019-2021) के अनुसार कुल मामलों में उप-नैदानिक टीबी की हिस्सेदारी 42.6% थी।

- लक्षणविहीन उप-नैदानिक टीबी वाले व्यक्ति बैक्टीरिया संक्रमण को दूसरों में फैला सकते हैं।

- भारत सहित टीबी की व्यापकता वाले अन्य देशों में उप-नैदानिक टीबी संक्रमण व्यापक स्तर पर मिलता है। इसका पता न चल पाने से इस बीमारी का संक्रमण जारी रहता है।

- वियतनाम जैसे देशों ने लक्षणों से इतर एक्स-रे एवं आणविक परीक्षणों का उपयोग करके पूरी आबादी की जाँच करके टीबी के प्रसार को सफलतापूर्वक कम किया है।

- भारत में इसी तरह की व्यापक परीक्षण प्रणाली हेतु मोबाइल इकाइयों एवं सामुदायिक भागीदारी सहित रणनीतिक बदलावों की आवश्यकता होगी।

- प्रभाव: इस प्रकार की टीबी से टीबी की घटनाओं में गिरावट की दर धीमी रह सकती है, क्योंकि इसका पता लगाना मुश्किल होने के कारण समय पर इसका इलाज नहीं हो पाता है।

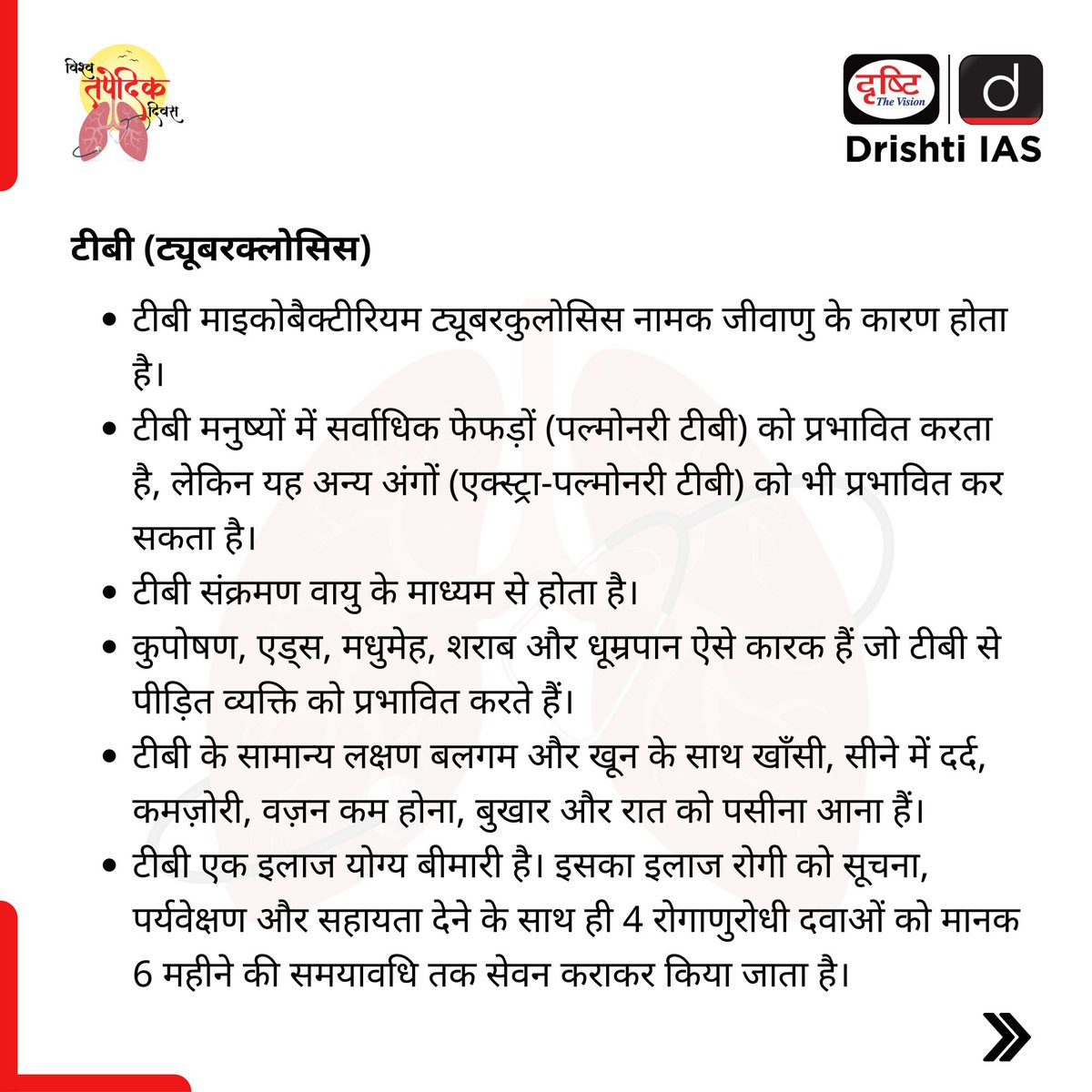

क्षय रोग:

- परिचय: यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिससे मुख्य रूप से फेफड़े प्रभावित होते हैं। संक्रमित लोगों के खाँसने, छींकने या थूकने से यह रोग वायु के माध्यम से फैलता है।

- लक्षण: लंबे समय तक खाँसी, सीने में दर्द, कमज़ोरी, थकान, वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना आना।

- मधुमेह, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली एवं कुपोषण के साथ तंबाकू के सेवन से टीबी रोग के जोखिम में वृद्धि हो सकती है।

- रोकथाम: चिकित्सा सहायता लेना, संक्रमण की संभावना पर जाँच कराना, अतिशीघ्र उपचार कराना। बेसिल कैलमेट-गुएरिन (BCG) वैक्सीन फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों में होने वाली टीबी को रोकने में सहायक (लेकिन फेफड़ों में नहीं) है।

- व्यापकता और उपचार: वैश्विक आबादी में लगभग 25% टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है। इनमें से 5-10% संक्रमण, सक्रिय टीबी में बदल जाते हैं।

- टीबी का उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है, जिनमें आमतौर पर आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पाइराज़िनामाइड, एथमब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन शामिल हैं।

- मल्टीड्रग-रेज़िस्टेंट टीबी (MDR-TB) का कारण पहली पंक्ति की दवाओं के प्रति बैक्टीरिया का प्रतिरोधी हो जाना है, इसका इलाज दूसरी पंक्ति की दवाओं से किया जा सकता है।

- MDR-TB एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। वर्ष 2022 के अनुसार इससे प्रभावित कुल 5 में से केवल 2 लोगों को ही उपचार मिल पाया।

- टीबी और एचआईवी: एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) से पीड़ित लोगों में टीबी होने की संभावना 16 गुना अधिक होती है। एचआईवी से पीड़ित लोगों में टीबी मृत्यु का प्रमुख कारण है।

- उचित उपचार के बिना टीबी से पीड़ित एचआईवी-नेगेटिव 60% लोग और टीबी से पीड़ित लगभग सभी एचआईवी-पॉजिटिव लोगों की मृत्यु होना निश्चित है।

- प्रभाव: टीबी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वयस्कों को असमान रूप से प्रभावित करता है, इन क्षेत्रों में 80% से अधिक मामलों में मृत्यु होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार सबसे अधिक संख्या दक्षिण-पूर्व एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्रों में है।

- वर्ष 2022 में टीबी से कुल 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई (जिसमें एचआईवी से पीड़ित 1,67, 000 लोग शामिल हैं)। विश्व भर में कोविड-19 के बाद टीबी दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक रोग है।

- टीबी से संबंधित पहलें:

- भारत:

- वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)।

- टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रदान करना।

- टीबी-मुक्त पंचायत पहल: टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, स्टिग्मा को समाप्त करने और सेवा में सुधार लाने हेतु 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिये प्रारंभ की गई।

- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (PMTBMBA)

-

वैश्विक:

-

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संचालित वैश्विक क्षय रोग कार्यक्रम टीबी मुक्त विश्व के लक्ष्य की दिशा में कार्य करता है, ताकि इस रोग के कारण होने वाली मृत्यु, बीमारी और पीड़ा शून्य हो सके

-

टीबी को समाप्त करने की वैश्विक योजना वर्ष 2023-2030, संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में टीबी को समाप्त करने की योजना है।

- SDG 3 का उद्देश्य देश की समग्र आबादी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके रोकथाम योग्य बीमारियों और समय से पहले मृत्यु से अनावश्यक पीड़ा को रोकना है।

- वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट।

-

- भारत:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा रोग टैटू गुदवाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

रैपिड फायर

राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS)

स्रोत: द हिंदू

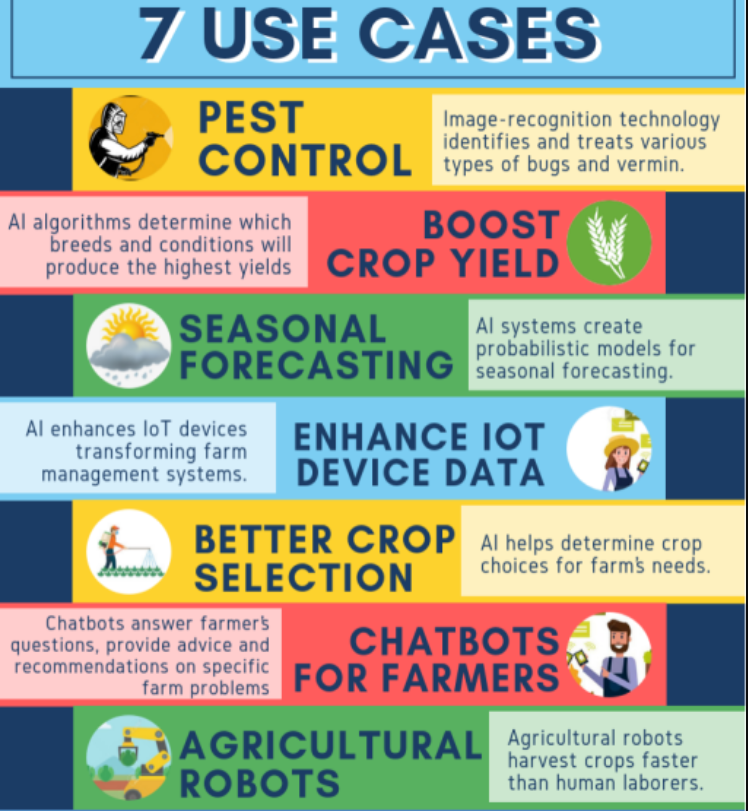

हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS) की शुरूआत की है, जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मंच है, जिसका उद्देश्य किसानों का कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से संपर्क कराना है ताकि कीट/पीड़क नियंत्रण उपायों को बढ़ाया जा सके।

- यह पहल कीटनाशी खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करने और कीट प्रबंधन के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

NPSS प्लेटफॉर्म की विशेषताएँ:

- AI-संचालित विश्लेषण: यह प्रणाली कीटों के संक्रमण पर वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करती है, जिससे समय पर कृषि हस्तक्षेप में सहायता मिलती है।

- प्रत्यक्ष संचार: किसान अपने मोबाइल फोन के माध्यम से प्रभावित फसलों या कीटों की इमेज को अपलोड करके विशेषज्ञों के साथ आसानी से संवाद कर सकते हैं, जिससे त्वरित निदान और उपचार किया जा सकता है।

- कीटनाशकों पर निर्भरता में कमी: NPSS का उद्देश्य सटीक कीट प्रबंधन सलाह प्रदान करके कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है, जिससे टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।

- व्यापक पहुँच: इस प्लेटफॉर्म से भारत भर में लगभग 140 मिलियन किसानों को सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे विशेषज्ञ सलाह तक उनकी पहुँच बढ़ेगी।

- यह ऐप किसानों को कीट/पीड़क प्रबंधन पर सटीक सलाह देकर अनावश्यक कीटनाशक खरीद से बचने में मदद करेगा।

- स्थानीय पहुँच के साथ एकीकरण: राज्य-स्तरीय पहुँच कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी स्थानीय कृषि चुनौतियों के अनुरूप सहायता मिले।

और पढ़ें: कृषि में आधुनिक तकनीक को अपनाना

रैपिड फायर

WHO ने मंकीपॉक्स को PHEIC घोषित किया

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और पड़ोसी अफ्रीकी देशों में मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण एमपॉक्स (मंकीपॉक्स) को अंतर्राष्ट्रीय चिंता से जुड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (Public Health Emergency of International Concern-PHEIC) घोषित किया है।

- इस वर्ष 10 अफ्रीकी देशों में इस बीमारी की उपस्थिति दर्ज की है, जिनमें से 96% से अधिक मामले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाए गए हैं। क्लेड 1बी (clade 1b) नामक एक नए वायरस स्ट्रेन की उत्पत्ति विशेष रूप से चिंता का विषय है जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से संचरित होता है।

- एक अन्य वायरस स्ट्रेन क्लेड (Ia), जो विभिन्न संचरण माध्यमों से अधिकांशतः बच्चों में प्रसारित हो रहा है, का मूल्यांकन भी उच्च जोखिम वाले वायरस के रूप में किया गया।

- PHEIC पदनाम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR, 2005) के अंतर्गत चेतावनी का उच्चतम स्तर है, जो रोग के अफ्रीका से बाहर फैलने की संभावना को दर्शाता है।

- दो वर्षों में यह दूसरी बार है जब एमपॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित किया गया है।

- एमपॉक्स एक वायरल (विषाणु जनित) बीमारी है जो मंकीपॉक्स नामक वायरस के कारण होती है, यह ऑर्थोपॉक्सवायरस (Orthopoxvirus) वर्ग से संबंधित है। इसके दो अलग-अलग क्लेड मौजूद हैं: क्लेड I और क्लेड II

- लक्षण: इसके लक्षणों में त्वचा पर लाल चकत्ते या श्लैष्मिक घाव (Mucosal Lesions) शामिल हैं, जो 2-4 सप्ताह तक रह सकते हैं साथ ही बुखार, सिरदर्द, माँसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, और लसिका ग्रंथियों में सूजन भी हो सकती है।

- संचरण: यह किसी संक्रामक व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क, दूषित पदार्थों या संक्रमित पशुओं के साथ संपर्क में आने से मनुष्यों में संचरित हो सकता है।

- रोकथाम: एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क में आने से बचाव कर एमपॉक्स को रोका जा सकता है। टीकाकरण जिसमें JYNNEOS® वैक्सीन भी शामिल हो, जोखिमग्रस्त लोगों को बचाने में मदद कर सकता है।

- उपचार: एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्तियों को अलग रखा जाना चाहिये। एमपॉक्स के उपचार के लिये टेकोविरिमैट (Tecovirimat) जैसे विभिन्न एंटीवायरल का उपयोग किया गया है और इस संदर्भ में अध्ययन जारी है।

और पढ़ें: एमपॉक्स वायरस

रैपिड फायर

कोविड के बढ़ते जोखिम ने चिंताएँ बढ़ाईं

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि के लिये दो स्ट्रेन KP.1 और KP.2 को जिम्मेदार ठहराया है।

- इन स्ट्रेन को ‘FLiRT’ समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ये JN1 ओमिक्रॉन वैरिएंट से विकसित हुए हैं।

- ये अत्यधिक संक्रामक हैं, जिससे बुखार, सर्दी, खाँसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान जैसे हल्के लक्षण होते हैं।

- KP.2 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ‘वैरिएंट अंडर मॉनिटरिंग’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

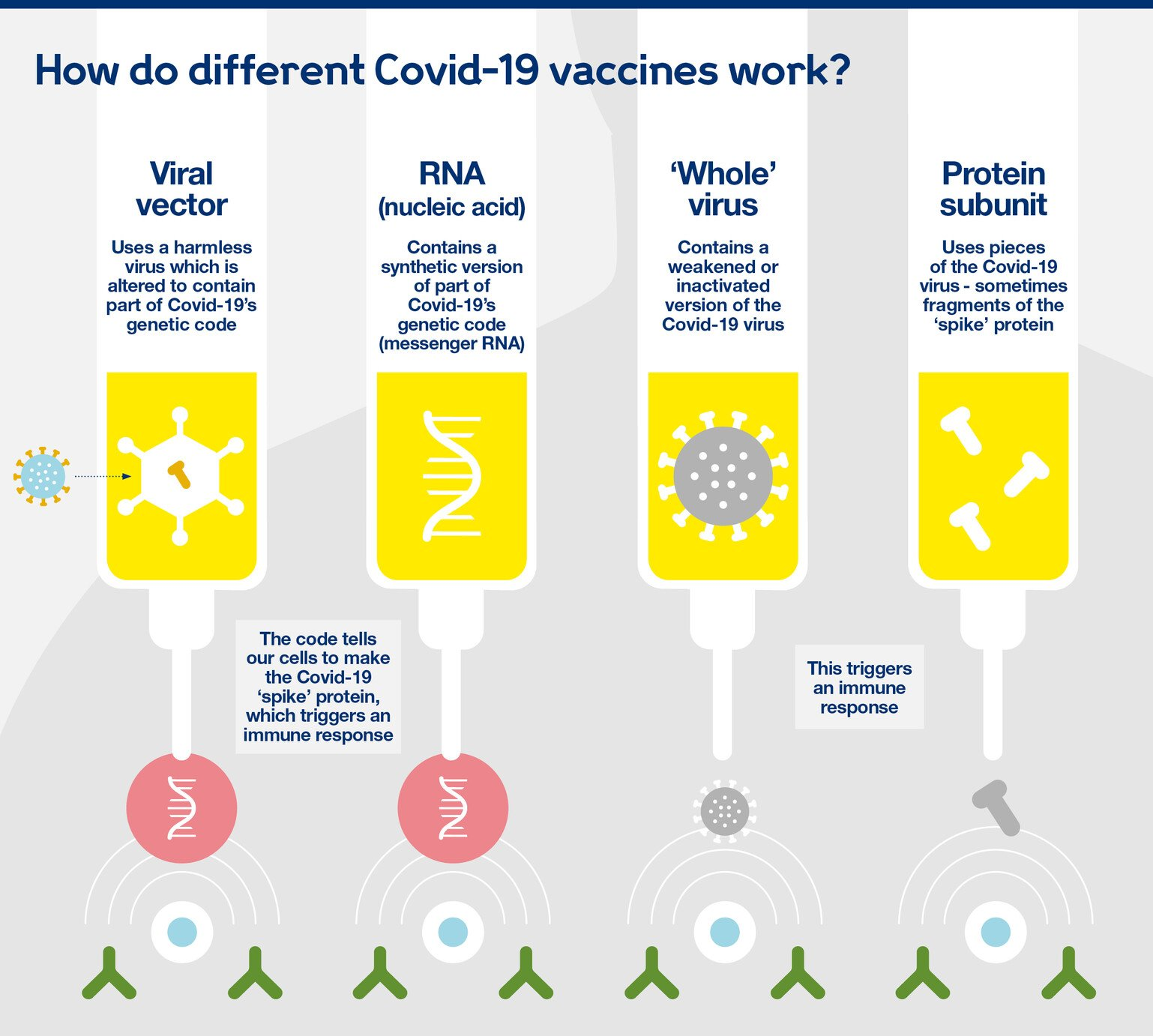

- कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है।

- भारत में कोविड-19 के लिये अनुशंसित टीकों में COVISHIELD, Covaxin और AstraZeneca शामिल हैं।

नए स्ट्रेन/रोगजनक के प्रसार को ट्रैक करने के लिये सरकारी उपाय:

- Pradhan Mantri-Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-A BHIM) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के तहत एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) को सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है और वायरस का पता लगाने तथा अनुसंधान में सुधार के लिये पूरे भारत में वायरल अनुसंधान एवं नैदानिक प्रयोगशालाओं को मंज़ूरी दी गई है।

- प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-A BHIM)

और पढ़ें…

रैपिड फायर

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर ‘सदैव अटल’ स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

- अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को तत्कालीन ग्वालियर रियासत (अब मध्य प्रदेश का हिस्सा) में हुआ था।

- उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को गति प्रदान की।

- वर्ष 1947 में वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्रों - राष्ट्रधर्म (एक हिंदी मासिक), पांचजन्य (एक हिंदी साप्ताहिक) और स्वदेश तथा वीर अर्जुन जैसे दैनिक के लिये एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया।

- बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर वह वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए।

- वह दो बार वर्ष 1996 और 1999 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए।

- एक सांसद के रूप में वाजपेयी को वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिये पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उन्हें "सभी विधिनिर्माताओं के लिये आदर्श" के रूप में परिभाषित करता है।

- वर्ष 1994 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

- 16 अगस्त, 2018 को उनका निधन हो गया।

और पढ़ें: अटल बिहारी वाजपेयी