अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत के प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा

प्रिलिम्स के लिये:खाड़ी राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, संयुक्त राष्ट्र, खाड़ी सहयोग परिषद, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर मेन्स के लिये:भारत की विदेश नीति और पश्चिम एशिया के साथ संबंध, भारत-कुवैत द्विपक्षीय संबंध, भारत की विदेश नीति में ऊर्जा कूटनीति |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत और कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है। यह वर्ष 1981 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी यात्रा है।

- यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और व्यापक सहयोग के लिये नई प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा के मुख्य बिंदु क्या हैं?

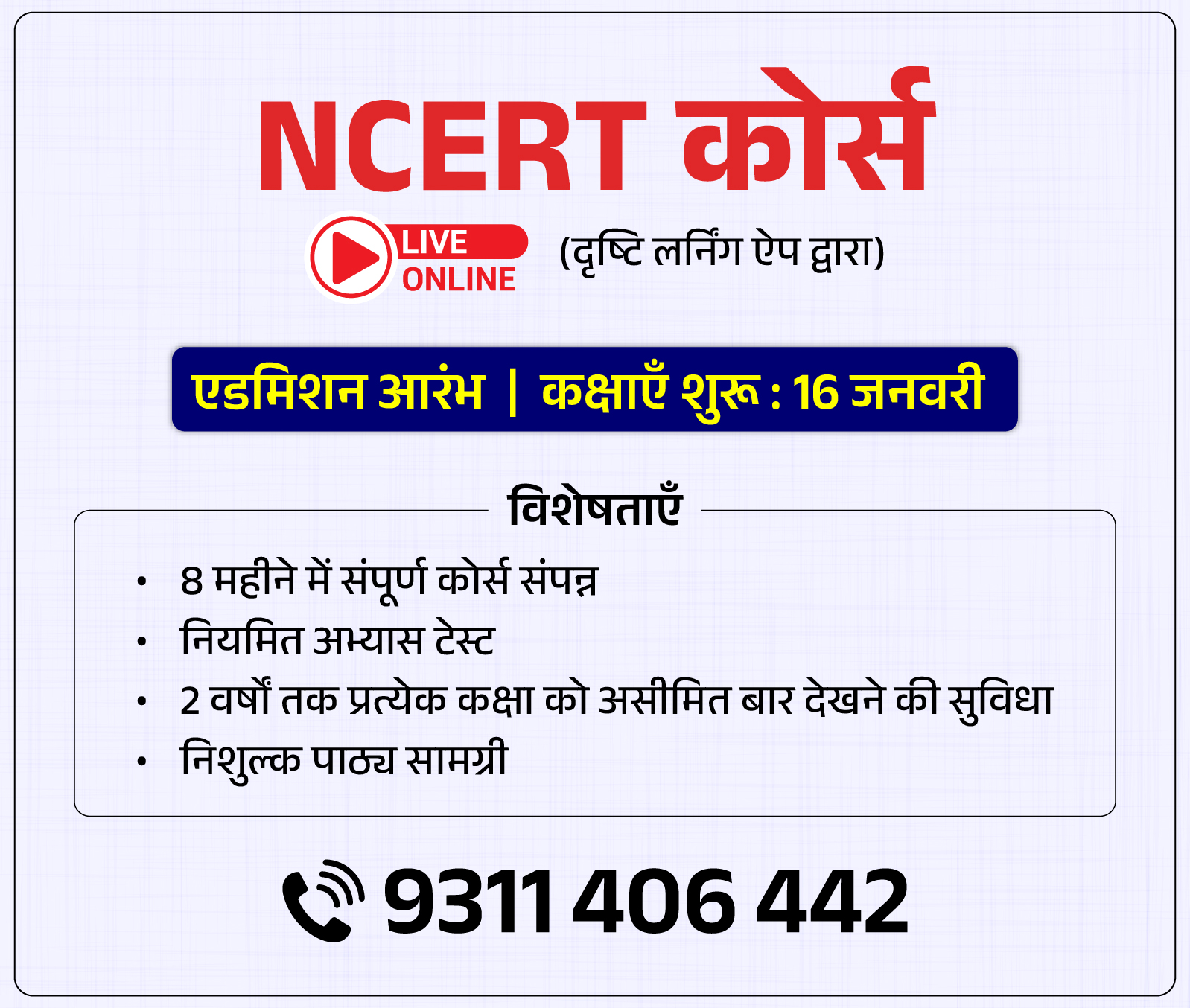

- ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में उनके योगदान के लिये कुवैत के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर' से सम्मानित किया गया।

- सामरिक साझेदारी: दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की तथा राजनीतिक, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया।

- रक्षा सहयोग: संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, तटीय रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

- सांस्कृतिक और खेल सहयोग: भारत और कुवैत ने वर्ष 2025-2029 के लिये सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP) तथा वर्ष 2025-2028 के लिये खेल के क्षेत्र में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये।

- संयुक्त सहयोग आयोग (JCC): द्विपक्षीय संबंधों की निगरानी के लिये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में JCC की स्थापना की गई।

- शिक्षा, व्यापार, निवेश, कृषि और आतंकवाद-निरोध जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नए संयुक्त कार्य समूह (JWG) स्थापित किये गए।

- प्रौद्योगिकी और उभरते क्षेत्र: सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-गवर्नेंस और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सहयोग पर ज़ोर दिया गया।

- ऊर्जा सहयोग: दोनों पक्ष ऊर्जा क्षेत्र में क्रेता-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर व्यापक साझेदारी की ओर बढ़ने पर सहमत हुए, जिसमें तेल, गैस, शोधन और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- बहुपक्षीय सहयोग: भारतीय पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सदस्य बनने के कुवैत के फैसले का स्वागत किया।

- भारत के प्रधानमंत्री ने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की अध्यक्षता मिलने पर कुवैत को बधाई दी तथा भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते के महत्त्व पर बल दिया।

- दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर'

- यह सम्मान राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी देशों के शासकों और शाही परिवारों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है।

- वर्ष 1974 में स्थापित यह पुरस्कार मुबारक अल सबाह को सम्मानित करता है, जिन्हें मुबारक अल-कबीर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने वर्ष 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन किया था।

- मुबारक अल सबाह ने कुवैत के भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उसे ओटोमन साम्राज्य स्वायत्तता दिलाई।

- ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर के पूर्व प्राप्तकर्त्ताओं में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन, सऊदी अरब के राजा सलमान और पूर्व फ्राँसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल हैं।

भारत-कुवैत संबंध कैसे हैं?

- ऐतिहासिक संबंध: भारत और कुवैत के बीच दीर्घकालिक संबंध हैं, जो तेल के आगमन से पहले के समय से चले आ रहे हैं, जब समुद्री व्यापार कुवैत की अर्थव्यवस्था की नींव था।

- भारतीय रुपया वर्ष 1961 तक कुवैत में वैध मुद्रा था, जो उनके मज़बूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।

- ऐतिहासिक रूप से, कुवैत भारत के साथ खजूर, मोती और अरबी घोड़ों जैसी वस्तुओं का व्यापार करता था। हालाँकि, तेल की खोज के बाद, कुवैत की अर्थव्यवस्था बदल गई, अब तेल राज्य की आय का लगभग 94% योगदान देता है।

- आर्थिक साझेदारी: कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 में 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्त्ता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का 3% पूरा करता है।

- कुवैत को भारतीय निर्यात पहली बार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जो बढ़ते व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है।

- भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

- कुवैत में प्रवासी भारतीय: लगभग 1 मिलियन की आबादी के साथ, भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है।

- यह समुदाय कुवैती अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, खुदरा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में।

पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति में कुवैत का क्या महत्त्व है?

- आर्थिक योगदान: कुवैत में भारतीय प्रवासियों द्वारा प्रेषित धनराशि भारतीय अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का निवेश करती है, जो आर्थिक स्थिरता और विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- आर्थिक सहयोग: कुवैत का विजन 2035, जिसका उद्देश्य तेल से परे अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है, भारत के लिये नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग करने के अवसर प्रस्तुत करता है।

- यह भारत के विकास लक्ष्यों, विशेषकर विकसित भारत 2047 के अनुरूप है।

- इसके अतिरिक्त, कुवैत से ऊर्जा सुरक्षा भारत के औद्योगिक विकास और घरेलू जरूरतों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- भू-राजनीतिक प्रभाव: मध्य पूर्व में कुवैत का स्थिति और GCC में इसकी भूमिका इसे क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख अभिकर्त्ता बनाती है।

- कुवैत के साथ भारत के जुड़ाव से उसे पश्चिम एशिया में संतुलित और प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है।

- श्रम और कौशल विकास: कुवैत के विजन 2035 के तहत कुशल कार्यबल की मांग, कौशल विकास में भारत की ताकत के अनुरूप है, जिससे अधिक भारतीय श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कुवैत के विकास में योगदान करने का अवसर मिलेगा।

खाड़ी सहयोग परिषद क्या है?

- परिचय: वर्ष 1981 में स्थापित GCC एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जिसमें छह अरब राज्य शामिल हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।

- GCC की स्थापना क्षेत्रीय तनावों, विशेष रूप से ईरानी क्रांति (1979) और इराक-ईरान युद्ध (1980-1988) के जवाब में की गई थी।

- इसका उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र में एकता को बढ़ावा देना और साझा चुनौतियों का समाधान करना है।

- GCC की स्थापना क्षेत्रीय तनावों, विशेष रूप से ईरानी क्रांति (1979) और इराक-ईरान युद्ध (1980-1988) के जवाब में की गई थी।

- संगठनात्मक संरचना: सर्वोच्च परिषद GCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं।

- सर्वोच्च परिषद की अध्यक्षता सदस्य देशों के वर्णमाला क्रम के आधार पर प्रतिवर्ष बदलती रहती है।

- मुख्यालय: रियाद, सऊदी अरब।

- GCC के साथ भारत के संबंध: GCC भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से महत्त्वपूर्ण निवेश प्राप्त है।

- संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।

- वित्त वर्ष 2023-24 में भारत-GCC द्विपक्षीय व्यापार 161.59 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। भारत का निर्यात 56.3 बिलियन अमरीकी डॉलर और भारत का आयात 105.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

- GCC तेल सहित भारत के निर्यात के लिये एक प्रमुख बाज़ार बना हुआ है, तथा वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय कार्यबल मौजूद है।

- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) में लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी धन प्रेषण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो हाल में आई गिरावट के बावजूद भारत के लिये आय का प्रमुख स्रोत बना हुआ है।

- संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत-कुवैत द्विपक्षीय संबंध किस प्रकार खाड़ी क्षेत्र में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन 'खाड़ी सहयोग परिषद' का सदस्य नहीं है? (2016) (a) ईरान उत्तर: (a) मेन्स:Q. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

क्वांटम सैटेलाइट

प्रिलिम्स के लिये:क्वांटम उपग्रह, क्वांटम भौतिकी, एन्क्रिप्शन, क्वांटम एंटैंगलमेंट, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मेन्स के लिये:राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ और उनके निहितार्थ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सुरक्षित संचार को आगे बढ़ाने के लिये क्वांटम भौतिकी का उपयोग करके, भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) का लक्ष्य 2-3 वर्षों में एक क्वांटम उपग्रह लॉन्च करना है। यह पहल भारत को अगली पीढ़ी की तकनीक में अग्रणी बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

क्वांटम उपग्रह क्या है?

- परिचय: क्वांटम उपग्रह एक संचार उपग्रह है जो अपने संकेतों को सुरक्षित करने के लिये क्वांटम भौतिकी का उपयोग करता है, जिससे यह अवरोधन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाता है।

- यह क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (एक विधि जो डेटा को एन्क्रिप्ट और संचारित करने के लिये क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करती है), विशेष रूप से क्वांटम की-डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) का उपयोग करता है, ताकि संचरण के दौरान छिपकर सुनने की क्षमता का पता लगाकर डेटा की सुरक्षा की जा सके।

- क्वांटम क्रिप्टोग्राफी:

- एन्क्रिप्शन बेसिक्स: संदेशों को पारंपरिक एन्क्रिप्शन तकनीकों, जैसे कि सीज़र साइफर का उपयोग करके एक सीक्रेट कोड में इनकोड किया जाता है। बिना कुंजी के संदेश को डिकोड नहीं किया जा सकता है।

- हालाँकि, ये विधियाँ क्वांटम कंप्यूटरों के लिये असुरक्षित हैं, जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटरों की तुलना में कोड को अधिक तेज़ी से क्रैक कर सकते हैं।

- एन्क्रिप्शन बेसिक्स: संदेशों को पारंपरिक एन्क्रिप्शन तकनीकों, जैसे कि सीज़र साइफर का उपयोग करके एक सीक्रेट कोड में इनकोड किया जाता है। बिना कुंजी के संदेश को डिकोड नहीं किया जा सकता है।

- क्वांटम एन्क्रिप्शन: यह संदेशों को सुरक्षित करने के लिये क्वांटम की-डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) का उपयोग करता है।

- क्वांटम मापन में, जब किसी क्वांटम प्रणाली, जैसे कि फोटॉन (प्रकाश का एक छोटा कण) को मापा जाता है, तो उसकी अवस्था बदल जाती है।

- यदि कोई गुप्तचर कुंजी ले जाने वाले फोटॉन को मापने का प्रयास करता है, तो यह हस्तक्षेप फोटॉन की स्थिति को बदल देता है। परिणामस्वरूप, संचार करने वाले वैध पक्ष तुरंत पता लगा लेंगे कि कुंजी/की में परिवर्तन किया गया है।

- इसके अलावा, क्वांटम एंटैंगलमेंट के कारण एक फोटॉन में कोई भी परिवर्तन करने से दूसरे पर तुरंत प्रभाव पड़ता है, जिससे गुप्त रूप से डेटा में परिवर्तन करना असंभव हो जाता है।

- किसी भी अवरोधन की पहचान करके, QKD "बिना शर्त सुरक्षा (Unconditional Security)" प्रदान करता है और सुरक्षित संचार की गारंटी देता है।

- क्वांटम मापन में, जब किसी क्वांटम प्रणाली, जैसे कि फोटॉन (प्रकाश का एक छोटा कण) को मापा जाता है, तो उसकी अवस्था बदल जाती है।

- QKD में वैश्विक विकास: चीन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा QKD नेटवर्क संचालित करता है, जिसमें तीन क्वांटम उपग्रह और चार ग्राउंड स्टेशन शामिल हैं।

- भारत उपग्रह-आधारित QKD नेटवर्क की योजना के साथ अपने क्वांटम संचार प्रयोगों को आगे बढ़ा रहा है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलुरू द्वारा किये गए अध्ययन से पता चलता है कि हानले, लद्दाख स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला ऐसी प्रणाली के लिये आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करती है।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 300 मीटर की दूरी पर मुक्त-अंतरिक्ष क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।

- संयुक्त राष्ट्र (UN) ने क्वांटम विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के महत्त्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिये वर्ष 2025 को 'क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है।

- भारत उपग्रह-आधारित QKD नेटवर्क की योजना के साथ अपने क्वांटम संचार प्रयोगों को आगे बढ़ा रहा है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलुरू द्वारा किये गए अध्ययन से पता चलता है कि हानले, लद्दाख स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला ऐसी प्रणाली के लिये आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करती है।

क्वांटम कुंजी वितरण की सीमाएँ क्या हैं?

- तकनीकी परिपक्वता: भारत में यह तकनीक अभी भी प्रायोगिक चरण में है, और बड़े पैमाने पर QKD नेटवर्क का व्यावसायिक कार्यान्वयन अभी तक संभव नहीं है।

- बुनियादी ढाँचे की लागत: QKD को क्रियान्वित करने के लिये विशेष हार्डवेयर और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है, जिससे पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी विधियों की तुलना में लागत बढ़ जाती है।

- एकीकरण: QKD को मौजूदा संचार नेटवर्क के साथ एकीकृत करना और पारंपरिक एन्क्रिप्शन प्रणालियों के साथ संगतता सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण तकनीकी चुनौती प्रस्तुत करता है।

- प्रमाणीकरण का अभाव: QKD संचरण के स्रोत को प्रमाणित करने के लिये एक विश्वसनीय साधन प्रदान नहीं करता है, जिससे यह संभावित खतरों के प्रति संवेदनशील हो जाता है, जहाँ एक विरोधी एक वैध पक्ष का प्रतिरूपण कर सकता है।

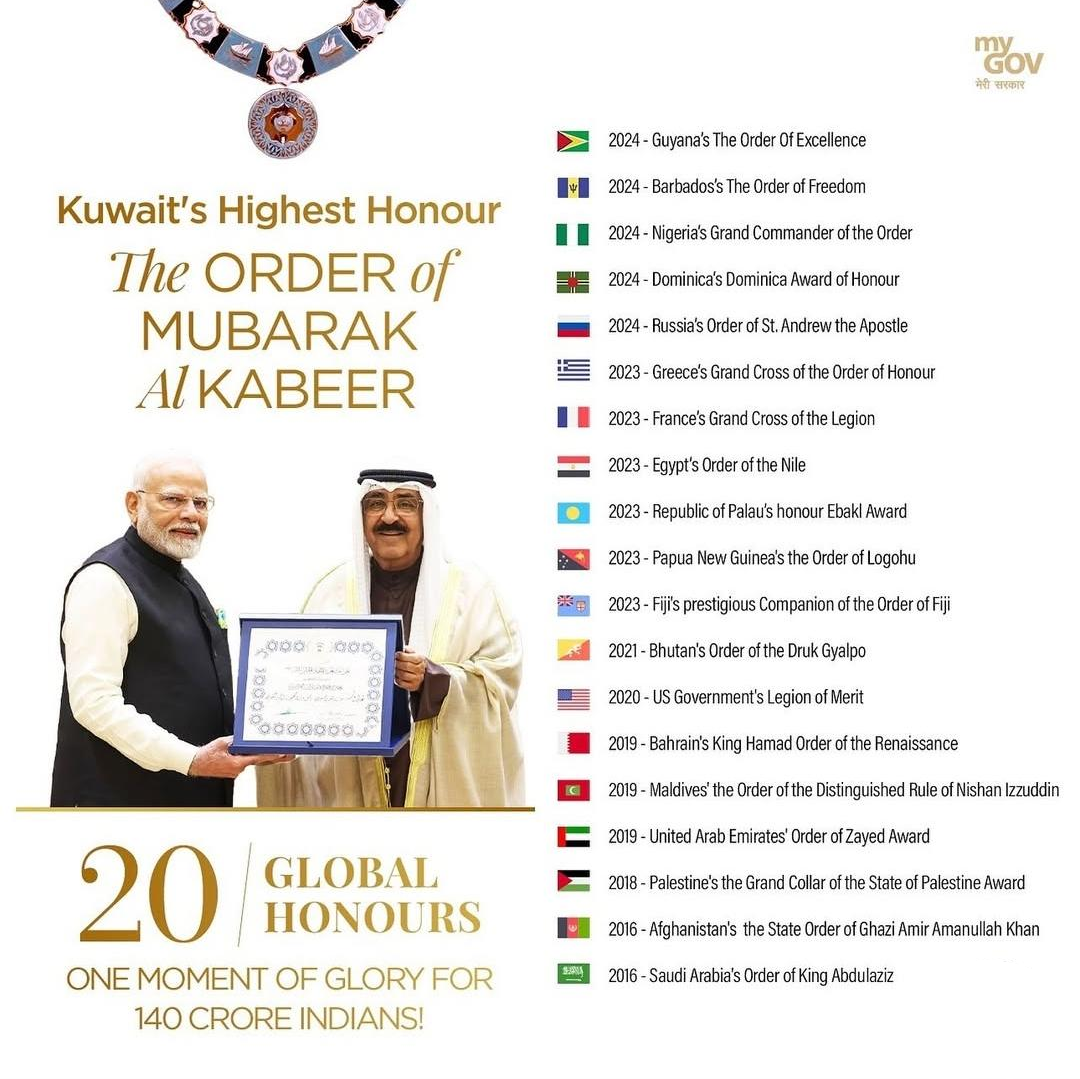

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) क्या है?

- परिचय: वर्ष 2023-24 से वर्ष 2030-31 तक 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वर्ष 2023 में लॉन्च किये गए NQM का उद्देश्य भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना और भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों (QTA) में वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता के रूप में स्थापित करना है।

- उद्देश्य: NQM का लक्ष्य सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक प्लेटफार्मों का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना (8 वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट (क्वांटम बिट्स) के साथ मध्यवर्ती-स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करना) है।

- यह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2000 किलोमीटर के भीतर उपग्रह-आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित करेगा।

- NQM 2000 किलोमीटर से अधिक के इंटर-सिटी क्वांटम कुंजी वितरण का समर्थन करेगा और मल्टी-नोड क्वांटम नेटवर्क विकसित करेगा। यह सटीक अनुप्रयोगों के लिये परमाणु घड़ियों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

- महत्त्व: NQM का लक्ष्य भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता के रूप में स्थापित करना है, जो वर्तमान प्रणालियों से परे उन्नत क्षमताओं के साथ पारंपरिक भौतिकी की सीमाओं को पार करेगा।

- राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ: NQM डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है और उनका सहायक है।

- कार्यान्वयन: इस मिशन के अंतर्गत शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के सहयोग से चार विषयगत केंद्र स्थापित किये जाएँगे। इन केंद्रों के कार्यक्षेत्र क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग व मेट्रोलॉजी तथा क्वांटम सामग्री एवं उपकरण होंगे।

- क्वांटम प्रौद्योगिकी को अग्रगामी बनाकर ये केंद्र अभिनव ज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देंगे।

- क्षेत्रीय प्रभाव: इस मिशन से संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाएँ, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों को लाभ होगा। इसके विशिष्ट अनुप्रयोगों में औषधि डिज़ाइन, अंतरिक्ष अन्वेषण और बैंकिंग और सुरक्षा शामिल हैं।

आगे की राह

- पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी: QKD की सीमाओं के कारण, कुछ विशेषज्ञ पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिसमें क्वांटम-प्रतिरोधी एल्गोरिदम का परंपरागत एन्क्रिप्शन तकनीकों से संयोंजन होता है, जो QKD की हार्डवेयर सीमाओं के लिये एक विकल्प प्रदान करती है।

- क्वांटम प्रमाणीकरण: क्वांटम प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का निर्माण जिसमें एन्क्रिप्शन और पहचान सत्यापन दोनों को सुनिश्चित किया जाना शामिल हो, अत्यावश्यक होगा। इससे सुरक्षा शृंखला में सुधार होगा और सिस्टम प्रतिरूपण एवं डेटा उल्लंघनों के प्रति प्रतिरोधी बन जाएगा।

- लघुकरण और सुदृढ़ीकरण: स्केलेबल परिनियोजन के लिये लघु, ऊर्जा-कुशल और लागत प्रभावी क्वांटम उपकरणों का विकास करने से रक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों में प्रौद्योगिकी सुलभ हो जाएगी।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: मानकीकृत और अंतर-संचालनीय क्वांटम संचार नेटवर्क के लिये वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावित करना चाहिये और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके क्वांटम सिस्टम अंतर-संचालनीय हों और वैश्विक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के उद्देश्यों और महत्त्व तथा भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके संभावित प्रभाव की विवेचना कीजिये।" |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा वह संदर्भ है जिसमें "क्यूबिट" शब्द का उल्लेख किया गया है? (2022) (a) क्लाउड सेवाएँ उत्तर: (b) व्याख्या: क्वांटम सुप्रीमेसी:

अतः विकल्प (b) सही है। मेन्स:प्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेन्स को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। विवेचना कीजिये। (2020) |

भूगोल

महासागरीय एनोक्सिक घटना 1a

प्रिलिम्स के लिये:एनोक्सिक समुद्री बेसिन, कार्बन पृथक्करण, होलोसीन विलुप्ति, महासागरीय अम्लीकरण, प्रवाल भित्ति, पेरिस समझौता मेन्स के लिये:पृथ्वी पर व्यापक विलोपन, ज्वालामुखी विस्फोटों का जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव |

स्रोत: फिज़िक्स

चर्चा में क्यों?

साइंस एडवांसेज़ में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में महासागरों में एनोक्सिक घटना 1a (OAE 1a) के काल और अवधि के संबंध में नई जानकारी प्रदान की गई है।

- जापान के माउंट आशिबेत्सू के प्रागैतिहासिक शैलों और जीवाश्मों का अध्ययन कर शोधकर्त्ताओं ने OAE 1a के कारणों और समयरेखा का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया है। OAE के कारण पृथ्वी के महासागरों में व्यापक रूप से ऑक्सीजन की कमी (एनोक्सिक) हुई थी।

महासागरीय एनोक्सिक घटना 1a क्या है?

- परिभाषा: OAE 1a, क्रिटेशस कल्प (145 मिलियन वर्ष पूर्व का काल और 66 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त) के दौरान एक विशिष्ट अवधि को संदर्भित करता है जब पृथ्वी के महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे समुद्री जीवन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ था।

- कारण: विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना बृहद स्तर पर ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण हुई थी, जिससे व्यापक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का उत्सर्जन हुआ, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हुई और महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसके परिणामस्वरूप एनोक्सिक समुद्री द्रोणियों का निर्माण हुआ।

- प्रभाव: समुद्री जल में CO2 की उपस्थिति से कार्बोनिक एसिड बनता है, जिससे समुद्री जीवों के शैल घुल जाते हैं और ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है।

- ऑक्सीजन की कमी के कारण समुद्री प्रजातियों, विशेष रूप से प्लवक, विलुप्त हो गईं, तथा कार्बनिक कार्बन युक्त परतों, जिन्हें ब्लैक शेल्स कहते हैं, का निर्माण हुआ।

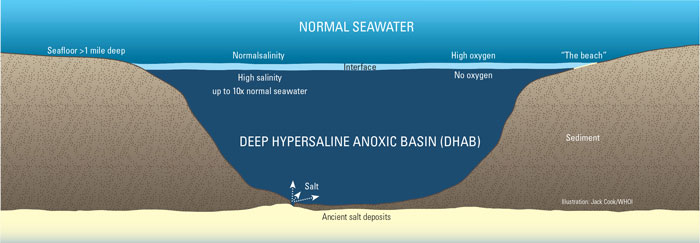

एनोक्सिक समुद्री बेसिन

- एनोक्सिक बेसिन का तात्पर्य ऐसे जल क्षेत्र से है, जो प्रायः गहरे महासागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत कम या नितांत अभाव होता है।

- ऑक्सीजन की इस कमी से अधिकांश वायुजीवी जीवों की उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है लेकिन विशिष्ट सूक्ष्मजीवों और विशेष कवकों की संवृद्धि के लिये एक अनुकूल परिवेश का निर्माण होता है।

- ये स्थितियाँ प्रायः ऐसे गहरे समुद्री क्षेत्रों या झीलों में उत्पन्न होती हैं जो ऑक्सीजन युक्त सतही जल से अलग होते हैं।

- कार्बन पृथक्करण: एनोक्सिक बेसिन कार्बन को संरक्षित करते हुए कार्बनिक पदार्थों के क्षय को धीमा करते हैं (कम ऑक्सीजन के कारण)। इसके कारण ऐसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक कार्बन पृथक्करण होता है, जिससे वायुमंडल में CO₂ के स्तर को कम करने में मदद मिलती है।

- उदाहरण: काला सागर, कैरियाको बेसिन (कैरेबियन सागर) और ओर्का बेसिन (मेक्सिको की उत्तर-पश्चिमी खाड़ी)।

- मृत क्षेत्र: ये महासागरों और बड़ी झीलों में हाइपोक्सिक क्षेत्र (कम ऑक्सीजन) हैं, जहाँ ऑक्सीजन का स्तर अधिकांश समुद्री जीवन के लिये पर्याप्त नहीं है।

महासागरीय एनोक्सिक घटना 1a पर अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं?

- OAE 1a का समय: अध्ययन में जापान के होक्काइडो द्वीप से ज्वालामुखीय टफ्स (ज्वालामुखी राख के संघनन और सीमेंटीकरण से निर्मित आग्नेय चट्टानें) के उन्नत समस्थानिक विश्लेषण का उपयोग करके OAE 1a के सटीक समय को लगभग 119.5 मिलियन वर्ष पूर्व बताया गया।

- OAE 1a 1.1 मिलियन वर्षों तक चला, जिससे पता चला कि CO2-संचालित वार्मिंग और एनोक्सिया से उबरने में महासागरों को कितना समय लगा।

- ज्वालामुखी विस्फोट: अध्ययन ने पुष्टि की कि ज्वालामुखी विस्फोट से CO2 उत्सर्जित होती है, जिससे महासागरीय ऑक्सीजन में कमी आती है।

- आधुनिक जलवायु परिवर्तन की प्रासंगिकता: अध्ययन में अतीत में ज्वालामुखीय CO2 उत्सर्जन को वर्तमान मानव-प्रेरित तापमान वृद्धि से जोड़ा गया है, तथा चेतावनी दी गई है कि आधुनिक तापमान वृद्धि की तीव्र गति से इसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, तथा संभावित रूप से होलोसीन विलुप्ति (संभवतः छठी व्यापक विलुप्ति घटना) हो सकती है।

- यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक कार्बन चक्र पर बढ़े हुए CO2 के दीर्घकालिक प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है।

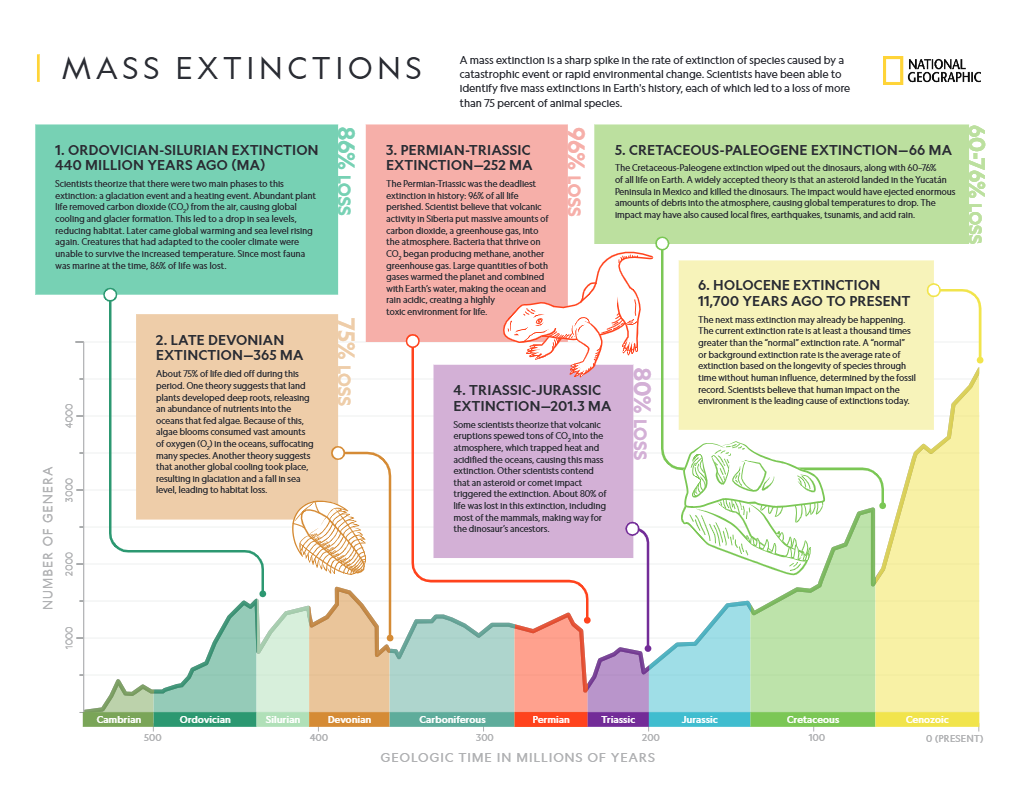

पृथ्वी पर प्रमुख सामूहिक विलुप्ति की घटनाएँ क्या हैं?

- ऑर्डोविशियन-सिलुरियन सामूहिक विलुप्ति (443 मिलियन वर्ष पूर्व):

- प्रभाव: लगभग 85% प्रजातियाँ नष्ट हो गईं।

- कारण: तापमान में नाटकीय गिरावट और हिमस्खलन, जिससे समुद्र के स्तर में गिरावट आती है, जिसके बाद तेज़ी से गर्मी बढ़ती है।

- डेवोनियन सामूहिक विलुप्ति: 374 मिलियन वर्ष पहले घटित हुई:

- प्रभाव: पृथ्वी की लगभग तीन-चौथाई प्रजातियाँ नष्ट हो गईं, जिनमें अधिकतर समुद्री अकशेरुकी थे।

- कारण: पर्यावरण में परिवर्तन जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग, समुद्र के स्तर में उतार-चढ़ाव और वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। विलुप्ति के सटीक कारण अभी भी अस्पष्ट हैं।

- पर्मियन सामूहिक विलुप्ति (250 मिलियन वर्ष पूर्व):

- प्रभाव: इसे "द ग्रेट डाइंग" के नाम से जाना जाता है, इसने अधिकांश कशेरुक सहित 95% से अधिक प्रजातियों को नष्ट कर दिया।

- कारण: इसका संबंध रूस के साइबेरियन ट्रैप्स में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट से है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और महासागरीय एनोक्सिया की स्थिति पैदा हो रही है। ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और संभावित क्षुद्रग्रह प्रभाव ने संभवतः विलुप्ति को और बढ़ा दिया है।

- ट्राइसिक सामूहिक विलुप्ति (200 मिलियन वर्ष पूर्व):

- प्रभाव: कई डायनासोर सहित लगभग 80% प्रजातियाँ समाप्त हो गईं।

- कारण: व्यापक भूगर्भीय गतिविधि जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा और महासागरों का अम्लीकरण हुआ।

- क्रिटेशियस सामूहिक विलुप्ति (66 मिलियन वर्ष पूर्व):

- प्रभाव: नॉन-एवियन डायनासोर समेत 78% प्रजातियाँ नष्ट हो गईं।

- कारण: संभवतः मेक्सिको में एक क्षुद्रग्रह के टकराने के कारण विशाल गर्त बन गया, ग्लोबल कूलिंग हुआ और पारिस्थितिकी तंत्र विलुप्त हो गया।

- इसके अतिरिक्त, भारत के दक्कन पठार में ज्वालामुखी विस्फोटों ने ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देकर इस घटना को और गंभीर बना दिया है।

होलोसीन विलुप्ति क्या है?

- परिचय: होलोसीन विलुप्ति, जिसे छठी सामूहिक विलुप्ति के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई क्रमिक विलुप्ति की घटना को संदर्भित करती है तथा इसके लिये मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि पिछली सामूहिक विलुप्ति प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुई थी।

- प्रमुख घटक:

- अतिदोहन: अत्यधिक मत्स्य संग्रहण और अवैध शिकार जैसी गतिविधियों से प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं।

- आवास की हानि: कृषि और शहरीकरण के लिये भूमि के रूपांतरण से आवास नष्ट और आबादी विखंडित हो जाती है।

- जलवायु परिवर्तन: मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों के वितरण और संबंधों को बाधित करते हैं।

- प्रदूषण: औद्योगिक, कृषि और अपशिष्ट प्रदूषण रसायनों और प्लास्टिक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं।

- आक्रामक प्रजातियाँ: गैर-देशी प्रजातियाँ देशी पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती हैं, स्थानीय प्रजातियों से प्रतिस्पर्द्धा करती हैं या उनका शिकार करती हैं।

- होलोसीन एक्सटिंक्ट/विलोप घटनाओं के प्रमुख उदाहरण:

- मेगाफौना विलुप्ति (12,000 वर्ष पूर्व) ने मैमथ और कृपाण-दांतेदार बिल्लियों जैसे बड़े स्तनधारियों को नष्ट कर दिया , जो संभवतः मानव शिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ ।

- कोरल रीफ ब्लीचिंग समुद्र के बढ़ते तापमान और महासागरीय अम्लीकरण के कारण हो रही है, जिससे रीफ जैव विविधता खतरे में पड़ रही है।

- उभयचरों, विशेषकर मेंढकों की संख्या में गिरावट, निवास स्थान की क्षति, प्रदूषण और चिट्रिडिओमाइकोसिस जैसी बीमारियों के कारण हो रही है।

- प्रभाव: वर्तमान विलुप्ति दर प्राकृतिक दर से 1,000-10,000 गुना अधिक है।

- खाद्य उत्पादन, स्वच्छ जल और वायु जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं खतरे में हैं, जिससे जैव विविधता और मानव जीवन दोनों को खतरा है।

- होलोसीन एक्सटिंक्ट/विलोप को कम करने के प्रयास: कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करना, जैसा कि पेरिस समझौते में रेखांकित किया गया है।

- 30X30 पहल के तहत, कम-से-कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल और महासागरों के संरक्षण के लिये वैश्विक स्तर पर सहयोग करना।

- समुदायों, कंपनियों और व्यक्तियों को सतत् प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना तथा निगमों एवं सरकारों को जवाबदेह बनाना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: "छठा व्यापक विलोप/छठा विलोप" के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिये। मानवीय गतिविधियाँ इस संकट में किस प्रकार योगदान देती हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. "छठा व्यापक विलोप /छठा विलोप" यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है? (2018) (a) विश्व के बहुत से भागों में कृषि में व्यापक रूप मेंएकधान्य कृषि प्रथा और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि के साथ रसायनों के अविवे की प्रयोग के परिणामस्वरूप अच्छे देशी पारितंत्र की हानि। उत्तर: (d) |