मानचित्र

लाल सागर

प्रमुख बिंदु

- भौगोलिक विस्तार:

- यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। दुनिया में प्रमुख लवणीय जल निकायों में से एक है।

- सीमावर्ती देश: मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और ज़िबूती।

- बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है।

- उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज़ की खाड़ी (स्वेज़ नहर की ओर जाने वाली) हैं।

- ग्रेट रिफ्ट वैली (एफ्रो-अरेबियन रिफ्ट वैली) का एक हिस्सा इसके अंतर्गत आता है।

- हाल की संबंधित घटनाएँ:

- यमन में संघर्ष (अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच जिसे सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन और ईरान द्वारा समर्थित हौथी विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त है)।

- स्वेज नहर जाम।

- पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास: अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इज़राइल के बीच

भारतीय राजव्यवस्था

लोक अदालतें

प्रिलिम्स के लिये:लोक अदालत, नालसा मेन्स के लिये:लोक अदालत एवं संबंधित क्षेत्राधिकार का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कैदियों के मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिये जेलों में लोक अदालत शुरू की।

- प्रत्येक शनिवार को ये अदालतें लगेंगी। साथ ही विचाराधीन कैदी या/और दोषसिद्ध व्यक्ति को दलील पेश करने या मामले को सुलझाने संबंधी उनके अधिकारों एवं विधिक विकल्पों को भी स्पष्ट किया जाएगा।

लोक अदालत:

- परिचय:

- 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्यायनिर्णयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है।

- यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।

- इस संबंध में निर्णयों हेतु पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन के आयोजित किया गया था।

- समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था। यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबंधित प्रावधान करता है।

- संगठन:

- राज्य/ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका कानूनी सेवा समिति अंतराल के साथ विभिन्न स्थानों पर तथा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने व ऐसे क्षेत्रों के लिये लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

- किसी क्षेत्र के लिये आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

- सामान्यत: लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील (अधिवक्ता) और एक सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।

- NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत 9 नवंबर, 1995 को किया गया था जो समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएंँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एकसमान नेटवर्क स्थापित करने के लिये लागू हुआ था।

- सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिये स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन किया गया था।

- क्षेत्राधिकार:

- लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिये पक्षों के बीच समझौता या समझौता कराने का अधिकार क्षेत्र होगा:

- किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला, या

- कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है।

- अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिये लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि:

- दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिये सहमत हों या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिये आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।

- पूर्व-मुकदमेबाज़ी के मामले में विवाद के किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।

- वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगारों के मुआवज़े के मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले आदि लोक अदालतों में उठाए जाते हैं।

- हालाँकि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर-कंपाउंडेबल हैं, वे लोक अदालत के दायरे से बाहर के हैं।

- लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिये पक्षों के बीच समझौता या समझौता कराने का अधिकार क्षेत्र होगा:

- शक्तियाँ:

- लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती हैं।

- इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिये अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियाँ होंगी।

- लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860) के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता (1973) के उद्देश्य के लिये एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

- लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत की डिक्री या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा।

- लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।

- महत्त्व:

- इसके तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी।

- विवाद निपटन हेतु प्रक्रियात्मक लचीलापन के साथ त्वरित सुनवाई होती है। लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय प्रक्रियात्मक कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।

- विवाद के पक्षकार सीधे अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ बातचीत कर सकते हैं जो कानून की नियमित अदालतों में संभव नहीं है।

- लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला निर्णय सभी पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है और इसे सिविल कोर्ट की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह गैर-अपील योग्य होता है, जिससे अंततः विवादों के निपटारे में देरी नहीं होती है।

निष्कर्ष:

इसके अतिरिक्त, स्थायी लोक अदालतों को मज़बूत करने और उन्हें उन लोगों जो अदालतों का उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते, के लिये मुकदमेबाज़ी का पूरक रूप बनाने के लिये मौजूदा कानूनों को अधिक सशक्त बनाने और उनके रचनात्मक उपयोग की आवश्यकता है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पिलर्स ऑफ क्रिएशन : जेम्स वेब टेलीस्कोप

प्रिलिम्स के लिये:जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, पिलर्स ऑफ क्रिएशन। मेन्स के लिये:जेम्स वेब टेलीस्कोप। |

चर्चा में क्यों?

अत्यधिक विस्तृत परिदृश्य- "पिलर्स ऑफ़ क्रिएशन" को नासा के शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है।

पिलर्स ऑफ क्रिएशन:

- परिचय:

- यह तारे के बीच की धूल और गैस से बने तीन उभरते टावरों का एक दृश्य है।

- ये आइकॉनिक पिलर्स ऑफ क्रिएशन ईगल नेबुला (यह सितारों का एक तारामंडल है) के केंद्र में स्थित है, जिसे मेसियर 16 के नाम से भी जाना जाता है।

- यह इमेज गैस और धूल के घने बादलों के विशाल, ऊँचे पिलर्स को दिखाती है जहाँ नवीन तारे पृथ्वी से लगभग 6,500 प्रकाश-वर्ष दूर बन रहे हैं।

- कई पिलर्स के सिरों पर चमकीले लाल, लावा जैसे धब्बे हैं। ये ऐसे सितारों से निकलने वाले इजेक्शन हैं जो अभी भी बन रहे हैं एवं केवल कुछ सौ हजार साल पुराने हैं।

- इन पिलर्स को हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा महत्त्व मिला जिसने इन्हें पहली बार वर्ष 1995 में और फिर वर्ष 2014 में कैप्चर किया था।

- महत्त्व:

- यह नई इमेज शोधकर्त्ताओं को इस क्षेत्र में गैस और धूल की मात्रा का पता लगाने के साथ-साथ नवगठित तारों के गठन के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्रदान करने में सहायक होंगी।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप :

- परिचय:

- यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था।

- यह वर्तमान में अंतरिक्ष में एक ऐसे बिंदु पर है जिसे सूर्य-पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है।

- लैग्रेंज प्वाइंट 2 पृथ्वी-सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के पाँच बिंदुओं में से एक है।

- इतालवी-फ्राँसीसी गणितज्ञ जोसेफी-लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया यह बिंदु पृथ्वी और सूर्य जैसे किसी भी घूर्णन करने वाले दो पिंडों में विद्यमान होते हैंं जहाँ दो बड़े निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल एक-दूसरे को संतुलित कर देते हैं।

- इन स्थितियों में रखी गई वस्तुएँ अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं और उन्हें वहाँ रखने के लिये न्यूनतम बाहरी ऊर्जा या ईंधन की आवश्यकता होती है, अन्य कई उपकरण यहाँ पहले से स्थापित हैं।

- यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इन्फ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है।

- यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है।

- यह इतनी दूर आकाशगंगाओं की तलाश में बिग बैंग के ठीक बाद के समय में देख सकता है जिस प्रकाश को उन आकाशगंगाओं से हमारी दूरबीनों तक पहुँचने में कई अरब वर्ष लग गए।

- उद्देश्य:

- यह ब्रह्मांड के अतीत के हर चरण की जाँच करेगा: बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण से हमारे अपने सौरमंडल के विकास तक।

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की थीम्स को चार विषयों में बाँटा जा सकता है।

- पहला, लगभग 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व खगोलीय घटना के साथ आरंभ में । तारों एवं आकाशगंगाओं की निर्माण प्रक्रिया को समझना।

- दूसरा, सबसे कमज़ोर, आरंभिक आकाशगंगाओं की तुलना आज के भव्य सर्पिलों से करना और यह समझना कि आकाशगंगाएँं अरबों वर्षों में कैसे एकत्रित होती हैं।

- तीसरा, यह जानने का प्रयास करना कि तारे और ग्रह प्रणालियाँ कहाँ उत्पन्न हो रही हैं।

- चौथा, एक्स्ट्रासोलर ग्रहों (हमारे सौरमंडल से परे) के वातावरण का निरीक्षण करना जिससे ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के निर्माण खंडों का पता लगाया जा सके।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. 25 दिसंबर, 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन-कौन सी अनन्य विशेषताएँ हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिये इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? (2022) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, NEP, शिक्षा का अधिकार मेन्स के लिये:भारत में शिक्षा प्रणाली और संबंधित मुद्धे |

चर्चा में क्यों?

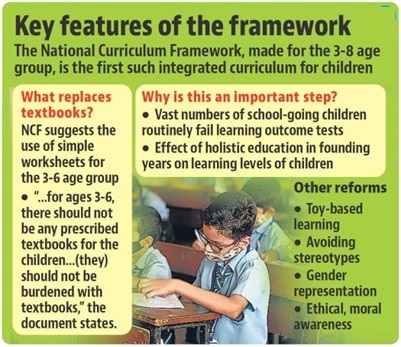

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत स्तर की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शुरू की।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF):

- NCF के चार आयाम हैं:

- स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

- बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

- शिक्षकों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

- प्रौढ़ शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

- यह रूपरेखा 'पंचकोश' अवधारणा पर केंद्रित है- शरीर-मन के बीच समन्वय की प्राचीन भारतीय परंपरा से प्रेरित।

- NCF के पाँच भाग हैं- शारीरिक विकास, जीवन ऊर्जा का विकास , भावनात्मक और मानसिक विकास , बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास ।

- यह नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिये उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

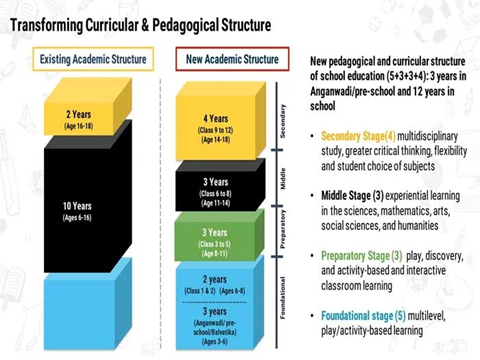

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव ला रही है।

- इसने शिक्षा प्रणाली को समानता और समावेश के साथ सभी के लिये उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के मार्ग को प्रशस्त किया है।

- NEP 2020 के सबसे परिवर्तनकारी पहलुओं में नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना है जो 3 से 8 वर्ष के सभी बच्चों के लिये प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत करती है।

- प्रारंभिक बचपन, जीवन भर सीखने के विकास की नींव होता है, यह पूरे जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख निर्धारक है।

भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और कानून:

- संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के भाग IV, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित होने के साथ-साथ समान एवं सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।

- 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने शिक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।

- केंद्र सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियाँ इसे एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के लिये तमिलनाडु वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रि-भाषा फार्मूले का पालन नहीं करता है।

- वर्ष 2002 में 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा को एक प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया।

- संविधान का अनुच्छेद 21ए राज्य के लिये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

- संबंधित कानून:

- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।

- इसके तहत समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण का भी प्रावधान है।

- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।

- सरकारी पहलें:

- सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, नवोदय विद्यालय (NVS विद्यालय), केंद्रीय विद्यालय और शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि वर्ष1986 के शिक्षा नीति की ही देन है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) व्याख्या:

प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत् विकास लक्ष्य-4 (वर्ष 2030) के अनुरूप है। यह भारत में शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्रचना का इरादा रखता है। कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2020) |

स्रोत: लाइवमिंट

भारतीय राजव्यवस्था

धन शोधन निवारण अधिनियम

प्रिलिम्स के लिये:भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 FEOA, विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 COFEPOSA। मेन्स के लिये:धन शोधन का मुद्दा, प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियाँ, न्यायिक समीक्षा। |

चर्चा में क्यों:

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले एक राजनेता की याचिका को खारिज कर दिया है।

धन शोधन:

- विषय:

- मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या ज़बरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है।

- अवैध हथियारों की बिक्री, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति, गुप्त व्यापार, रिश्वतखोरी और कंप्यूटर धोखाधड़ी जैसी आपराधिक गतिविधियों में बड़ा मुनाफा होता है।

- ऐसा करने से यह मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अपने अवैध लाभ को "वैध" करने के लिये एक प्रोत्साहन देता है।

- इससे उत्पन्न धन को 'डर्टी मनी' कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग ''डर्टी मनी'' को 'वैध' धन के रूप में प्रकट करने के लिये रूपांतरण की प्रक्रिया है।

- मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या ज़बरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है।

- चरण:

- प्लेसमेंट: यह मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है, इसके तहत अपराध से संबंधित धन का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है।

- लेयरिंग: दूसरे चरण में मनी लॉन्ड्रिंग में प्रवेश कराए गए पैसे की ‘लेयरिंग’ की जाती है और उस पैसे के अवैध उद्गम स्रोत को छिपाने के लिये विभिन्न लेन-देन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है।

- एकीकरण: तीसरे और अंतिम चरण में धन को वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार से शामिल किया जाता है कि इसके अपराध के साथ मूल जुड़ाव को समाप्त कर धन को अपराधी द्वारा पुनः वैध तरीके से उपयोग किया जा सके।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:

- पृष्ठभूमि:

- धन शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) के जवाब में PMLA अधिनियमित किया गया था। इसमे शामिल है:

- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988

- सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य, 1989

- मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की चालीस सिफारिशें, 1990

- वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम।

- धन शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) के जवाब में PMLA अधिनियमित किया गया था। इसमे शामिल है:

- परिचय:

- यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।

- यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।

- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

- PMLA में हाल के संशोधन:

- अपराध से अर्जित आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण: अपराध से अर्जित आय (Proceeds of crime) में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि किसी भी आपराधिक गतिविधि से संबंधित या अनुसूचित अपराध के समान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होकर प्राप्त की गई कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।

- मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में परिवर्तन: इससे पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराध पर निर्भर था, जिसे विधेय अपराध या अनुसूचित अपराध (Predicate offence or Scheduled offence) के रूप में जाना जाता है।

- संशोधन ने मनी लॉन्ड्रिंग को स्वयं में विशिष्ट अपराध मानने का प्रयास किया है।

- PMLA की धारा 3 के तहत उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से अर्जित आय से संलग्न है।

- आय छिपाना

- स्वामित्व

- अधिग्रहण

- बेदाग संपत्ति के रूप में उपयोग करना या पेश करना

- बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना

- अपराध की निरंतर प्रकृति: इस संशोधन में आगे उल्लेख किया गया है कि उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उस स्तर तक शामिल माना जाएगा जहाँ तक उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों का फल मिल रहा है क्योंकि यह अपराध निरंतर प्रकृति का है।

प्रवर्तन निदेशालय:

- इतिहास:

- प्रवर्तन निदेशालय या ED एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो आर्थिक अपराधों की जाँच और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के लिये अनिवार्य है।

- इस निदेशालय की स्थापना 1 मई, 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा '47) के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया।

- आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, FERA’1973 (जो एक नियामक कानून था) निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया कानून-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) लागू किया गया।

- हाल ही में विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) पारित किया है और ED को इसे लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

- कार्य:

- मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA):

- इसके तहत धन शोधन के अपराधों की जाँच करना, संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल हैं।

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA):

- इसके तहत फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जाँच की जाती है और दोषियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

- भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA):

- इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति पर कब्ज़ा करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं। ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार को सौंपा जाता है।

- COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी:

- FEMA के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले देखना।

- मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA):

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस