सामाजिक न्याय

भारत में बढ़ते आपराधिक मामले

प्रीलिम्स के लिये:

NCRB

मेन्स के लिये:

भारत में बढ़ते आपराधिक मामले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau-NCRB) ने देश भर में अपराध की घटनाओं को लेकर डेटा प्रकाशित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस डेटा में भीड़ द्वारा हत्या (मॅाब लीचिंग), प्रभावशाली लोगों द्वारा हत्या, खाप पंचायत द्वारा आदेशित हत्या और धार्मिक कारणों से की गई हत्याओं के डेटा को प्रकाशित नहीं किया गया है।

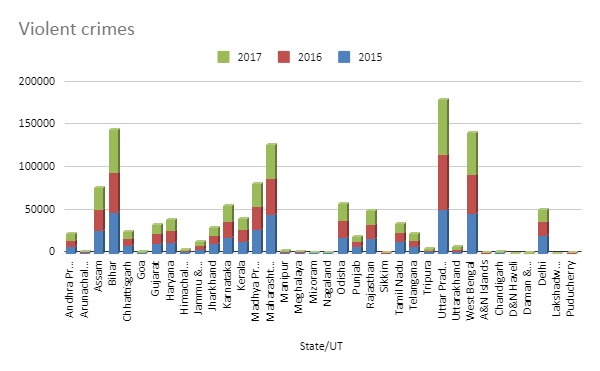

- NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 की तुलना में देश में अपराधों की घटनाओं में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

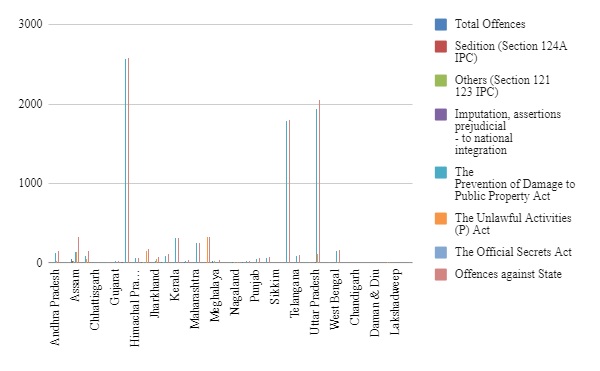

- इसमें देशद्रोह, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और दूसरों के बीच सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे अपराध शामिल हैं।

- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे अपराध हरियाणा (2,576) के बाद यूपी (2,055) में बड़े पैमाने पर हुए हैं।

- राजद्रोह के मामले हरियाणा (13) के बाद असम (19) में सबसे अधिक सामने आए हैं । जम्मू और कश्मीर में देशद्रोह का सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में असम को छोड़कर, ऐसी कोई घटना नही हुई है।

- एंटी-नेशनल एलिमेंट्स की विभिन्न श्रेणियों द्वारा किये गए अपराधों में अधिकतम अपराध लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेटिव्स द्वारा किये गए, इसके बाद नॉर्थ-ईस्ट विद्रोहियों और आतंकवादियों (जिहादी और अन्य तत्त्व) द्वारा किये गए हैं।

- महिलाओं के मामलों में IPC के तहत दर्ज किए गए अपराधों में से अधिकांश मामले (33.2%) महिलाओं के साथ उनके पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के खिलाफ थे।

- महिलाओं की ईमेज को नुकसान पहुँचने के इरादे से हमले के संबंध में 27.3 %,

- अपहरण और उन्हे बहला-फुसलाकर भगाने में 21.0 % और बलात्कार के 10.3% मामले दर्ज हुए हैं।

- महिलाओं से संबंधित सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए उसके बाद महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल हैं।

- वर्ष 2017 के दौरान क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन (Crime Against Children) के तहत दर्ज अपराधों में अपहरण (42.0%) के मामले प्रमुख थे।

- वहीं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बलात्कार सहित 25.3% मामले थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

- NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके।

- NCRB नीति संबंधी मामलों और अनुसंधान हेतु अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या और जेल संबंधी डेटा के प्रामाणिक स्रोत के लिये नोडल एजेंसी है।

- NCRB ‘भारत में अपराध’, ‘दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और आत्महत्या’, ‘जेल सांख्यिकी’ तथा फ़िंगर प्रिंट पर 4 वार्षिक प्रकाशन जारी करता है।

- बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की अंडर-रिपोर्टिंग के चलते वर्ष 2017 से NCRB ने बाल यौन शोषण के आँकड़ों को भी एकत्रित करना प्रारंभ किया है।

- NCRBको वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल इंडिया अवार्ड’ से भी सम्मानित किया गया था।

- भारत में पुलिस बलों का कंप्यूटरीकरण वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ। NCRB ने CCIS (Crime and Criminals Information System) को वर्ष 1995 में, CIPA (Common Integrated Police Application) को वर्ष 2004 में और अंतिम रूप में CCTNS को वर्ष 2009 में प्रारंभ किया।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भूगोल

मानसून की वापसी में विलंब

चर्चा में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल भारत से मानसून की देर से वापसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को व्यापक रूप से प्रभावित होने का अनुमान लगाया है।

मौलिक संकल्पना:

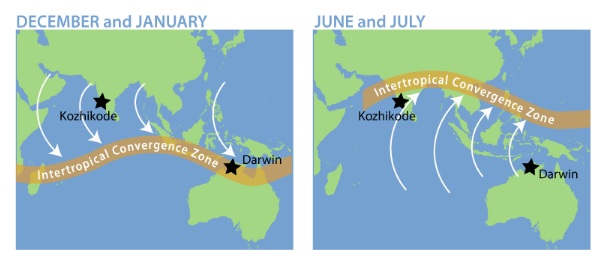

- सभी मानसून प्रणालियों का मूल चालक वसंत ऋतु (भारत में फरवरी-मार्च) के दौरान स्थल भाग का सौर तापन है जो स्थल एवं समुद्र के तापमान में अंतर स्थापित करने में मदद करता है।

- पानी की तुलना में भूमि तेज़ी से गर्म होती है (पानी की विशिष्ट ऊष्मा स्थल की तुलना में अधिक होती है), जिससे स्थल पर निम्न दाब का विकास होता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर हवाएँ चलती हैं (उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र में हवा का प्रवाह होता है)।

- गर्मी के मौसम में मानसून क्षेत्रों, मुख्य रूप से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में इन नमीयुक्त हवाओं के आरोहण से संवहनीय वर्षा होती है।

- मौसम में परिवर्तन के साथ सूर्य की सीधी किरणों का उत्तरी गोलार्द्ध से भूमध्य रेखा और तत्पश्चात् दक्षिणी गोलार्द्ध की ओर स्थानांतरित होने के क्रम में एशियाई भूमि की तुलना में आसन्न महासागरों का तापमान अधिक हो जाता है।

- स्थल भाग की अपेक्षा महासागरों में निम्न वायुदाब के विकास के परिणामस्वरूप, हवाओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी (दक्षिण गोलार्द्ध में गर्मी, दिसंबर-फरवरी) के दौरान दक्षिणी गोलार्द्ध में मानसूनी वर्षा होती है।

संदर्भ:

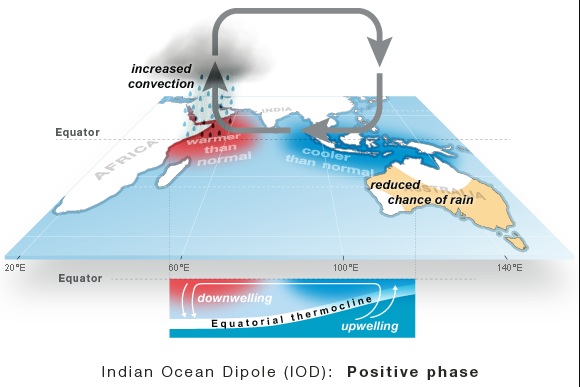

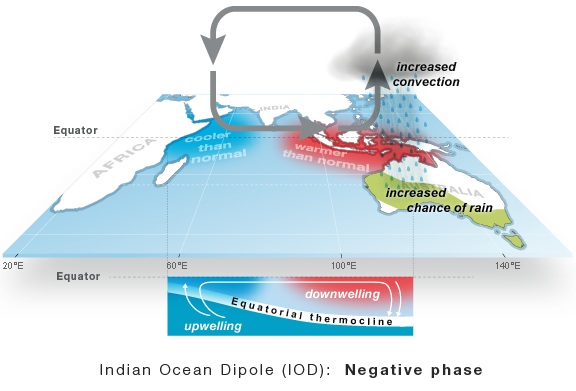

- सकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole- IOD), जो पूर्व की अपेक्षा हिंद महासागर के पश्चिमी बेसिन को अधिक गर्म करता है, भारतीय मानसून को बढ़ावा देता है जबकि ऑस्ट्रेलियाई ग्रीष्मकालीन मानसून के लिये अभिशाप माना जाता है।

- वर्ष 2019 में, भारत में मानसून ने 1 सितंबर की सामान्य तारीख के मुकाबले 9 अक्तूबर को अपनी वापसी शुरू की जो कि रिकॉर्डेड इतिहास में मानसून के सर्वाधिक विलंब से होने वाली वापसी है। पिछली सर्वाधिक विलंब वाली वापसी वर्ष 1961 में हुई थी जब 1 सितंबर की औसत तारीख की तुलना में 1अक्तूबर को इसकी वापसी हुई थी।

- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 2019 में भारतीय मानसून सकारात्मक IOD के योगदान की वजह से हाल के वर्षों में 10 प्रतिशत के अधिशेष के साथ सर्वाधिक मज़बूत था।

- वर्तमान जलवायु मॉडल द्वारा प्रदत्त संकेतों के अनुसार सकारात्मक IOD लंबे समय तक बना रह सकता है और साथ ही उत्तरी गोलार्द्ध से दक्षिणी गोलार्द्ध तक मानसून गर्त के स्थानांतरण को विलंबित कर सकता है।

|

सकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव |

नकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव |

|

|

ऑस्ट्रेलिया में मानसून में देरी

- एक सकारात्मक IOD का सामान्य से अधिक अवधि तक बना रहना ऑस्ट्रेलियाई मानसून की शुरुआत में देरी के लिये जिम्मेवार एक प्रमुख कारक है।

- मानसून की वापसी अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। भारत में उत्तर-पूर्व मानसून के निकट आने के बाद ही मानसून गर्त दक्षिणी गोलार्ध में पहुँचता है।

- इस साल हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका (पश्चिम हिंद महासागर) के आस-पास के पानी के तापमान में वृद्धि ने हिन्द महासागरीय बेसिन के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों की ताप प्रवणता में और अधिक वृद्धि कर दी है।

- IOD का क्षरण दिसंबर की शुरुआत में मानसून का गर्त दक्षिणी गोलार्द्ध में चले जाने के बाद होता है। यह तब होता है जब भारत में उत्तर-पूर्व मानसून निकट आ जाता है।

ऑस्ट्रेलियाई कृषि पर प्रभाव

- विलंबित मानसून ऑस्ट्रेलियाई ग्रीष्मकालीन फसलों के लिये नुकसानदायक हो सकता है। इसके कारण वर्ष 2019–20 में फसल गहन क्षेत्र में करीब 28 प्रतिशत की कमी की संभावना है।

- ऑस्ट्रेलियाई कृषि विभाग के अनुसार, क्वींसलैंड और उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में मिट्टी की नमी के निम्न स्तर तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण ग्रीष्मकालीन फसल के उत्पादन में 20 प्रतिशत की कमी का अनुमान है।

- आमतौर पर, सकारात्मक IOD की वजह से दक्षिणी और मध्य ऑस्ट्रेलिया में शीत-वसंत काल में वर्षा औसत से कम होती है तथा दक्षिणी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी बढ़ जाती है।

- ऑस्ट्रेलियाई मौसम ब्यूरो ने जलवायु मॉडल 2019 की शेष अवधि और वर्ष 2020 की पहली तिमाही के लिये एक उदासीन एल-नीनो-दक्षिणी दोलन (El Niño-Southern Oscillation- ENSO) का अनुमान लगाया है। ध्यातव्य है कि जब ENSO उदासीन होता है, तो यह ऑस्ट्रेलियाई और वैश्विक जलवायु को बहुत कम प्रभावित करता है, जिसके कारण IOD आदि के सापेक्षिक प्रभाव अधिक हो जाते हैं।

स्रोत: द हिंदू

सामाजिक न्याय

जियो पारसी योजना

प्रीलिम्स के लिये:

जियो पारसी योजना

मेन्स के लिये:

पारसी समुदाय से संबंधित मुद्दे,अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा पारसी समुदाय की कम होती जनसंख्या से संबंधित मुद्दों हेतु वर्ष 2013 से जियो पारसी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जनसंख्या गिरावट से संबंधित मुद्दे:

- केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार, पारसी समुदाय की जनसंख्या वर्ष 1941 में लगभग 114,000 थी जो वर्ष 2011 में घटकर 57,264 हो गई।

- केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुमानानुसार, समुदाय की प्रजनन दर प्रति महिला एक से भी कम है।

- पारज़ोर फाउंडेशन (Parzor Foundation) के अनुसार, पारसी समुदाय की जनसंख्या में तेज़ी से गिरावट के कारणों में बांझपन और देरी से विवाह प्रमुख हैं। यह फाउंडेशन पारसी (जोरोस्ट्रियन) संस्कृति के संवर्द्धन और संरक्षण के लिये कार्य करता है।

कार्यान्वयन:

- इस योजना के तहत परामर्श के साथ-साथ चिकित्सा घटक को भी शामिल किया गया है।

- परामर्श कार्यक्रम के तहत समुदाय में घटती संख्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

- प्रजनन मुद्दों की जाँच और उपचार के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- इस केंद्र प्रायोजित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 12 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है।

- इस योजना के तहत ART और सरोगेसी के लिये दम्पति को प्रति बच्चा अधिकतम 8 लाख रुपए की सहायता दी जाती है।

- यह योजना सभी पारसी दम्पतियों हेतु लागू है, भले ही उनकी कैसी भी वित्तीय स्थिति हो।

उद्देश्य:

- जनसंख्या गिरावट से संबंधित समस्याओं का समग्र मूल्यांकन करना।

- सरकार इस योजना के माध्यम से पारसी दंपतियों को बच्चे पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये नकद सहायता प्रदान करती है, इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् सहायक प्रजनन तकनीकों (Assisted Reproductive Techniques- ART) के माध्यम से पिछले पाँच वर्षों में 214 बच्चे पैदा हुए हैं।

पारसी समुदाय के बारे में:

- पारसी समुदाय के लोग लगभग 1,000 वर्ष पूर्व फारस (Persia) से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे।

- भारत में रहते हुए इस समुदाय ने अपने विशिष्ट रीति-रिवाजों को बनाए रखकर स्वयं को भारतीय समाज में एकीकृत कर लिया।

- पारसी समुदाय की सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में हैं और द्वितीय स्थान पर गुजरात है।

आगे की राह:

- पारसी समुदाय पर केवल दो बच्चों से संबंधित मानकों को नहीं लागू किया जाना चाहिये , इस प्रकार के प्रावधानों में उनको विशेष छूट मिलनी चाहिये।

- वित्तीय सहायता में वृद्धि की जानी चाहिये।

- जनगणना के पारंपरिक तरीके (प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना) के विपरीत इनकी विशेष जनगणना की जानी चाहिये।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

आंतरिक सुरक्षा

कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु

प्रीलिम्स के लिये:

श्योक नदी, काराकोरम और चांग चेनमो पर्वत शृंखला (मानचित्र), सीमा सड़क संगठन

मेन्स के लिये:

सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास व प्रबंधन, चीन के संदर्भ में इसका रणनीतिक महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पूर्वी लद्दाख में दुरबुक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाले कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु (Col Chewang Rinchen bridge) का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- यह सेतु श्योक नदी (River Shyok) पर सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation- BRO) द्वारा बनाया गया है।

- काराकोरम और चांग चेनमो पर्वत शृंखलाओं के बीच स्थित कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु 400 मीटर लंबा सेतु है, जिसे माइक्रो पाइलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करीब 15,000 फीट की ऊँचाई पर बनाया गया है।

- इस सेतु का नाम कर्नल चेवांग रिनचेन के नाम पर रखा गया है जिनका जन्म लद्दाख क्षेत्र के सुमूर, नूब्रा घाटी में 11 नवंबर, 1931 को हुआ था।

- लेह और परतापुर क्षेत्र की रक्षा करने के लिये उनके अदम्य साहस के कारण उन्हें ‘लद्दाख के शेर’ के नाम से जाना जाता था। वह सशस्त्र सेनाओं के उन छह जवानों में से एक हैं, जिन्हें सर्वोच्च भारतीय शौर्य पुरस्कार, महावीर चक्र दो बार प्रदान किया गया।

- यह सेतु न केवल दुरबुक को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ता है, बल्कि लद्दाख के लोगों तथा जम्मू-कश्मीर के सभी आंतरिक क्षेत्रों को देश के अन्य भागों से जोड़ता है, इससे इन क्षेत्रों के लिये विकास का नया अवसर तथा निवेश उपलब्ध होगा।

- यह सीमा क्षेत्र के विकास हेतु सरकार की रणनीति का एक अभिन्न अंग है।

- यह लद्दाख के चहुँमुखी विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।

- इसके माध्यम से न केवल घरेलू बल्कि विदेशी पर्यटन के नवीन अवसर सृजित होंगे।

चीन के संदर्भ में रणनीतिक महत्त्व:

- यह चीन से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे- जम्मू-कश्मीर में अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा प्रबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक होगा।

- सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी उत्पादों की तस्करी तथा माल की डंपिंग से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा।

- भारत-चीन सीमा पर आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा तथा सैन्य वाहनों के अनुकूल सड़कों का निर्माण होगा। साथ ही इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

स्रोत: पीआईबी

भारतीय अर्थव्यवस्था

निर्यात में कमी

प्रीलिम्स के लिये:

निर्यात को प्रभावित करने वाले कारक

मेन्स के लिये:

संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय

चर्चा में क्यों?

भारत के वस्तु निर्यात में लगातार गिरावट का दौर जारी है। सितंबर 2019 में गिरावट की दर 6.57% थी जबकि इस वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान निर्यात में 2.39% की गिरावट आई है।

प्रमुख बिंदु

- निर्यात में कमी इस बात का संकेत है कि दूसरी तिमाही में भी बाह्य क्षेत्रकों के कारण सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत कम है।

- घरेलू मांग के संकेतक गैर-तेल तथा गैर-स्वर्ण आयातों में लगातार 11वें महीने गिरावट दर्ज की गई है, जो घरेलू मांग में निरंतर कमी को दर्शाता है।

- रत्न और आभूषण, परिधान एवं चर्म उत्पाद जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के निर्यात में भी गिरावट जारी है।

- ये सभी प्रवृत्तियाँ कमज़ोर निवेश गतिविधियों और कम अवधि के लिये कमज़ोर आर्थिक परिदृश्य की ओर संकेत करती हैं।

- IMF ने भी वर्ष 2019 के लिये भारत की आर्थिक संवृद्धि दर के अनुमान को 7% से घटाकर 6.1% कर दिया है।

गिरावट के कारण

- पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में कमी और समकालिक वैश्विक मंदी इस गिरावट के कारक कहे जा सकते है। क्योंकि इस समयावधि के लिये अन्य देशों का निर्यात भी कमज़ोर ही रहा है।

- IMF ने भी वैश्विक GDP संवृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 3% कर दिया है।

- प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता संबंधी मुद्दे भी निर्यात को प्रभावित करते हैं। वहीँ अधिमूल्यित विनिमय दर एवं जटिल GST प्रक्रिया इस समस्या को और गंभीर कर देती है।

- आयात में गिरावट भी समान रूप से चिंता का विषय है। इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में आयात में 7% की कमी आई जो कि कमज़ोर उपभोक्ता एवं औद्योगिक मांग को इंगित करता है।

- स्टॉक में कमी और बैंकों द्वारा कम जोखिम वहन करने की प्रवृत्तियों के कारण व्यापारिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में कमी ने गिरावट को तेज़ किया है।

आगे की राह

- सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कई उपायों की घोषणा की है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है।

- सरकार को अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिये।

- कमज़ोर घरेलू मांग और निवेश के मौजूदा आर्थिक परिवेश में निर्यात संवृद्धि दर को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

आंतरिक सुरक्षा

रोहिंग्या शरणार्थी संकट

प्रीलिम्स के लिये:

भाशन चर द्वीप की अवस्थिति

मेन्स के लिये:

रोहिंग्या संकट से संबंधित विभिन्न मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हज़ारों रोहिंग्या शरणार्थी बंगाल की खाड़ी में स्थित ‘भाशन चर’ नामक द्वीप के बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद इस द्वीप पर पुनर्वास के लिये सहमत हो गए हैं।

मुख्य बिंदु

- भाशन चर द्वीप पर जाने के लिये तैयार रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में विभिन्न अधिकार समूहों (Rights Groups) ने कहा है कि यह द्वीप लगभग दो दशक पहले ही समुद्र से उभरा था जो मानसून के समय आने वाले विनाशकारी तूफानों का सामना करने में सक्षम नहीं है।

- बांग्लादेश लंबे समय से 100,000 शरणार्थियों को ‘भाशन चर’ टापू ( गाद से निर्मित एक द्वीप) पर यह कहते हुए भेजना चाहता है कि पहले से ही लगभग एक मिलियन रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेशी सीमा पर शिविरों में रह रहे हैं।

- अगस्त 2017 में लगभग 7,40,000 रोहिंग्या म्याँमार में सैन्य कार्रवाई के विरोध में वहाँ से भागकर बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में पहले से रह रहे लगभग 2,00,000 शरणार्थियों के साथ रहने लगे।

- बांग्लादेश के अनुसार, लगभग 6000-7000 रोहिंग्या शरणार्थी पहले ही ‘भाशन चर’ द्वीप पर पुनर्वास हेतु सहमति जता चुके हैं तथा अगले कुछ दिनों में पुनर्वास की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी।

- दिसंबर तक ‘भाशन चर’ द्वीप पर आवास सुविधाएँ प्रारंभ होने के साथ ही प्रतिदिन 500 शरणार्थियों को भेजे जाने की संभावना है।

- पिछली आधी सदी के दौरान मेघना नदी के मुहाने पर शक्तिशाली चक्रवातों की वजह से सैंकड़ों लोगों की जान गई है, भाशन चर द्वीप भी इस नदी के मुहाने पर स्थित है।

- बांग्लादेश के अनुसार, द्वीप पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत चक्रवातों के दौरान तीव्र ज्वारीय लहरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक तीन मीटर ऊँचा तटबंध बनाया जाएगा तथा महीने भर की खाद्य सामग्री के भंडारण के लिये एक गोदाम (वेयरहाउस) का निर्माण किया जाएगा।

- कुछ अधिकार समूहों तथा कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को भाशन चर द्वीप पर स्थानांतरित करने के लिये शरणार्थी शिविरों में डर का माहौल बना रहा है।

- बांग्लादेश ने म्याँमार के साथ हाल के प्रत्यावर्तन प्रयासों के असफल होने के बाद शरणार्थियों के लिये कई कड़े मापदंडों को लागू किया है जैसे- 3G और 4G इंटरनेट सेवाओं को बाधित करना और मोबाइल फ़ोन ज़ब्त करना।

भाशन चर द्वीप की अवस्थिति:

- भाशन चर द्वीप का निर्माण लगभग दो दशक पहले मेघना नदी के मुहाने पर गाद द्वारा निर्मित द्वीप के रूप में बंगाल की खाड़ी में हुआ था।

- यह निर्जन द्वीप दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश में स्थित ‘हटिया’ द्वीप से 30 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है।

- भाशन चर द्वीप बाढ़,कटाव और चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिये बांग्लादेश सरकार यहाँ लगभग तीन मीटर ऊँचे तटबंध का निर्माण कर रही है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी इस समस्या पर कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है परंतु बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए संयुक्त राष्ट्र को एक प्रतिनिधि मंडल भाशन चर द्वीप पर भेजना चाहिये जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की जाँच कर रोहिंग्या संकट का पूर्णकालिक समाधान निकालने का प्रयास करे।

स्रोत-द हिंदू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

लीथियम-आयन बैटरी और नोबेल पुरस्कार

प्रीलिम्स के लिये:

लीथियम-आयन (Li-ion) बैटरी, लीथियम-आयन बैटरी के अनुप्रयोग

मेन्स के लिये:

वर्तमान में लीथियम-आयन (Li-ion) बैटरी की भूमिका, ई-प्रौद्योगिकी क्रांति

चर्चा में क्यों?

रसायन विज्ञान के लिये वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार जॉन बी. गुडइनफ, एम. स्टैनले व्हिटिंगम एवं अकीरा योशिनो को लीथियम आयन बैटरी के विकास हेतु दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

वर्ष 1960 तक दुनिया भर में पेट्रोल चालित कारों का प्रयोग होता था। जीवाश्म ईंधन के सीमित होने के चलते वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को विकसित करने हेतु अनुसंधान शुरू किये गए । 19वीं सदी की शुरुआत रासायनिक बैटरियों की रही।

रासायनिक बैटरी (Chemical Batteries)

इन बैटरियों में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और करंट उत्पन्न होता है। ऐसी बैटरियों हेतु उपयुक्त इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट चुनना एक बड़ी चुनौती थी, जो कि करंट की मध्यस्थता हेतु आवश्यक है।

व्हिटिंगम, गुडइनफ एवं योशिनो का योगदान:

व्हिटिंगम

- व्हिटिंगम ने ठोस पदार्थों का अध्ययन किया जिनके परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान था।

- इन रिक्त स्थानों में धनात्मक आवेशित आयनों को फिट किया गया तथा इससे ठोस पदार्थों के गुणों में परिवर्तन हुआ।

- व्हिटिंगम ने पाया कि लीथियम भी एक प्रकाश तत्त्व है और एक इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोगी है।

- उनके अनुसार एक बैटरी में इलेक्ट्रॉनों को एनोड (नकारात्मक इलेक्ट्रोड) से कैथोड (सकारात्मक) की ओर प्रवाहित होना चाहिये। इसलिये एनोड में ऐसी सामग्री होनी चाहिये जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करती है और लीथियम में यह गुण पर्याप्त मात्रा में पाया गया। इस प्रकार इसे एक आदर्श बैटरी माना गया। हालाँकि बाद के परीक्षणों में कई समस्याएँ आईं, जैसे- नई लीथियम बैटरी को बार-बार चार्ज किया जाना, बैटरी का शॉर्ट-सर्किट आदि।

गुडइनफ

- गुडइनफ ने व्हिटिंगम की बैटरी को बेहतर बनाने पर काम किया। उन्होंने पाया कि कैथोड में उच्च क्षमता हो सकती है यदि इसे धातु सल्फाइड के बजाय धातु ऑक्साइड का उपयोग करके बनाया जाए।

- उन्होंने कैथोड में लीथियम कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ एक बैटरी का उपयोग किया, जो कि व्हिटिंगम की बैटरी से लगभग दोगुनी शक्तिशाली थी।

- इस प्रयोग से पूर्व बैटरी को अपनी आवेशित स्थिति में ही चार्ज करना पड़ता था, किंतु इस अन्वेषण से उन्हें बाद में चार्ज किया जाना संभव हो पाया।

योशिनो

- योशिनो ने गुडइनफ के लीथियम-कोबाल्ट डिज़ाइन को एक वर्किंग टेम्प्लेट के रूप में इस्तेमाल किया और विभिन्न कार्बन-आधारित सामग्रियों को एनोड के रूप में आज़माया।

- इन्होंने पेट्रोलियम कोक, जो कि तेल उद्योग का एक उप-उत्पाद है, का प्रयोग किया। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के साथ पेट्रोलियम कोक को चार्ज किया तो लीथियम आयन पेट्रोलियम कोक में विकृत हो गए। फिर उन्होंने बैटरी को चालू किया तो इलेक्ट्रॉनों और लीथियम आयन कैथोड, एनोड के रूप में प्रयोग किये गए कोबाल्ट ऑक्साइड की ओर प्रवाहित हो गए। हालाँकि योशिनो की बैटरी में उत्पन्न वोल्टेज 4 वोल्ट पर गुडइनफ की बैटरी के समान ही था किंतु यह एक स्थिर बैटरी थी, इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता था एवं इसे कई बार चार्ज किया जा सकता था।

लीथियम आयन बैटरी क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- लीथियम सभी धातुओं में सबसे हल्का है, इसमें विद्युत रासायनिक क्षमता भी सबसे अधिक है और यह उच्च ऊर्जा घनत्व भी प्रदान करता है।

- आयरन आयन बैटरी का सामान्य परिस्थितियों में ऊर्जा घनत्व 350 वाॅट घंटे/किलोग्राम रहा, वहीं लीथियम आयन बैटरी का ऊर्जा घनत्व 220 वाॅट घंटे/किलोग्राम होता है।

- लीथियम-आयन का ऊर्जा घनत्व आमतौर पर मानक निकल-कैडमियम से दोगुना होता है।

- इन बैटरियों की लोड संबंधी विशेषताएँ यथोचित रूप से अच्छी हैं और डिस्चार्ज के संदर्भ में निकल-कैडमियम के समान व्यवहार करती हैं।

- 3.6 वोल्ट क्षमता के उच्च सेल वोल्टेज से केवल एक सेल का उपयोग करके बैटरी पैक डिज़ाइन किया जा सकता है।

- लीथियम-आयन बैटरी का रखरखाव बहुत सरल व कम खर्चीला है।

- बैटरी के उपयोग की अवधि लंबे समय तक बढ़ाने के लिये किसी विशेष मरम्मत चक्र की आवश्यकता नहीं होती है।

- इसके अलावा इसका सेल्फ-डिस्चार्ज निकेल-कैडमियम की तुलना में आधे से भी कम है, जिससे लीथियम-आयन आधुनिक ईंधन के अनुप्रयोगों हेतु अनुकूल है।

- लीथियम-आयन बैटरियाँ निपटान के दौरान थोड़ा नुकसान पहुँचाती हैं।

- ये बैटरियाँ बेतार प्रौद्योगिकी क्रांति का उदाहरण हैं जो पोर्टेबल कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, डिजिटल रिस्ट वॉच, लैपटॉप और वर्तमान मोबाइल फोन को सहयोगी बनाती हैं जिससे इन्हें सहेजना आसान हो जाता है।

लीथियम आयन बैटरी की सीमाएँ:

- इसके सुरक्षित संचालन को बनाए रखने के लिये सुरक्षा सर्किट की आवश्यकता होती है।

- ज़्यादातर लीथियम आयन बैटरियों की समय के साथ क्षमता में कमी चिंता का एक विषय है।

- इसकी उत्पादन लागत निकल-कैडमियम की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत अधिक है।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय अर्थव्यवस्था

युवा श्रमिकों की मनरेगा में बढती हुई भूमिका

प्रीलिम्स के लिये:

मनरेगा

मेन्स के लिये:

मनरेगा में युवा श्रमिकों का अनुपात बढ़ने का कारण तथा अन्य संबंधित तथ्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुए एक विश्लेषण के आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम-मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act-MGNREGA) के अंतर्गत कम उम्र के युवा श्रमिकों की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है।

मुख्य बिंदु:

- आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत 18-30 वर्ष आयु वर्ग के युवा श्रमिकों के अनुपात में लगातार हो रही गिरावट में विमौद्रीकरण तथा जीएसटी के प्रभावों के कारण उछाल देखने को मिला है।

- मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों के आयु-वार आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बाद 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

- इस अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत नियोजित 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक थी जो वित्त वर्ष 2017-18 में घटकर 58.69 लाख रह गई तथा वित्त वर्ष 2018-19 में पुनः बढकर 70.71 लाख हो गई।

- चालू वित्त वर्ष के दौरान भी यह वृद्धि जारी है क्योंकि 21अक्तूबर, 2019 तक के आँकड़ों में मनरेगा के तहत नियोजित युवाओं की संख्या 57.57 लाख तक पहुँच गई है।

- वर्ष 2013-14 में कुल मनरेगा श्रमिकों में युवा श्रमिकों का अनुपात 13.64% था जो कि वर्ष 2017-18 में घटकर 7.73% हो गया। वर्ष 2018-19 में यह अनुपात बढकर 9.1% हो गया तथा 2019-20 में यह 10.06% तक पहुँच गया।

- ये आँकड़े हाल के वर्षों में मनरेगा में नियोजित व्यक्तियों की संख्या को भी दर्शाते हैं। इन आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.95 करोड़ थी जो कि वर्ष 2014-15 में घटकर 6.71 करोड़ रह गई लेकिन उसके बाद यह बढ़कर क्रमशः वर्ष 2015-16 में 7.21 करोड़, वर्ष 2016-17 में 7.65 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में 7.76 करोड़ हो गई।

- चालू वित्त वर्ष के दौरान 21 अक्तूबर, 2019 तक मनरेगा के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 5.72 करोड़ तक पहुँच गई है।

युवा श्रम अनुपात के बढ़ने का कारण:

- इस विश्लेषण के अनुसार मनरेगा में युवा आयु वर्ग (18-30 वर्ष) के श्रमिकों के बढ़ते स्तर का कोई स्पष्ट कारण नहीं है परंतु कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कारण ग्रामीण संकट और रोज़गार के अवसरों की कमी हो सकती है।

- मनरेगा से संबंधित अध्ययन करने वाले एक NGO के अनुसार, अर्थव्यवस्था अभी मंदी के दौर से गुज़र रही है। युवा व्यक्तियों के लिये यह स्थिति निराशाजनक है, जब उन्हें आजीविका के साधन नहीं मिल पाते हैं तब वह मनरेगा की तरफ रुख करते हैं।

- सरकार ने नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को बंद करने का निर्णय लिया था, जबकि 1 जुलाई, 2017 से GST लागू किया गया। इन दोनों फैसलों ने अर्थव्यवस्था में व्यवधा़न पैदा किया। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2016-17 में 8.2% के उच्च स्तर पर पहुँच गयी थी, वहीं यह 2018-19 में घटकर 6.8% की दर पर आ गई।

मनरेगा

MGNREGA

- इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी प्रदान करना है।

- हालाँकि वर्ष 2019 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिन का (कुल 150 दिन) का रोज़गार प्रदान किया है।

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार के लिये भी 50 दिनों के अतिरिक्त रोज़गार के प्रावधान को अनिवार्य किया है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रदान किये गए भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

- यह सामाजिक सुरक्षा के लिये बनाया गया एक मांग आधारित कानून है, इसका उद्देश्य ‘कार्य के अधिकार’ को लागू करना है।

निष्कर्ष:

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को युवाओं को कौशलप्रद शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें रोज़गार के अवसर भी प्रदान करना चाहिये।

स्रोत-द इंडियन एक्सप्रेस

आंतरिक सुरक्षा

टेकसागर

प्रीलिम्स के लिये:

टेकसागर

मेन्स के लिये:

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के प्रयास

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre-NCCC) ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (Data Security Council of India-DSCI) की साझेदारी में भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिये 'टेकसागर' ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह भारतीय उद्योगों, शिक्षा और अनुसंधानों के लगभग 25 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे-इंटरनेट ऑफ थिंग्स ( Internet of Things-IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) के बारे में व्यवहार्य मार्गदर्शन प्रदान करता है।

- वर्तमान में इसमें 4,000 से अधिक इकाइयाँ हैं।

- इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता बनाए रखने के लिये इसे नई संस्थाओं और सूचनाओं के साथ समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।

एजेंडा

- वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के कारण होने वाला नुकसान सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है।

- इसलिये वर्ष 2025 तक भारत के $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के सपने को साइबर अपराधों के कारण होने वाले नुकसानों से गंभीर रूप से खतरा है।

- टेकसागर भविष्य में व्यवसायों और शिक्षाविदों को सहयोग, समन्वय तथा नवाचार के लिये नए अवसर प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक का पद सृजित किया।

NCSC कार्यालय साइबर सुरक्षा मामलों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI)

- DSCI भारत में डेटा संरक्षण पर एक गैर-लाभकारी प्रमुख औद्योगिक निकाय है।

- इसे नैसकॉम (NASSCOM) द्वारा स्थापित किया गया था।

- यह साइबर सुरक्षा और गोपनीयता के लिये सर्वोत्तम नीतियाँ तथा मानकों को स्थापित करके साइबर स्पेस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिये तत्त्पर है।

- NASSCOM भारत में टेक उद्योग के लिये चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स तथा एक गैर लाभकारी व्यापारिक निकाय है ।

- इसमें भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (जिनकी भारत में उपस्थिति है) दोनों के 2800 से अधिक सदस्य शामिल हैं।

- इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विविध

Rapid Fire करेंट अफेयर्स (22 October)

1. भारत के राष्ट्रपति की फिलीपींस और जापान यात्रा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक फिलीपींस और जापान के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति कोविंद 17 से 21 अक्टूबर तक फिलीपींस की राजकीय यात्रा पर हैं। रामनाथ कोविंद ने अपने फिलीपीनो समकक्ष राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते (Rodrigo Duterte) से मैलाकानन पैलेस में मुलाकात की तथा दोनों देशों के बीच चार समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। इनमें समुद्री अधिकार, सुरक्षा, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और संस्कृति शामिल हैं।

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनीला में भारत-फिलीपींस व्यापार और चौथे आसियान-भारत व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया।

- फिलीपींस आसियान क्षेत्र में भारत का स्वाभाविक सहयोगी है। पिछले वर्ष आसियान-भारत व्यापार सहयोग में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वर्ष 2022 तक भारत का आसियान के बीच व्यापार 200 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- गौरतलब है कि इस वर्ष भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं।

- राष्ट्रपति ने महावीर फिलीपींस फाउंडेशन के लाभार्थियों से भी मुलाकात की। यह फाउंडेशन मनीला स्थित एक NGO है, जो भारत द्वारा बनाए गए कृत्रिम अंगों का वितरण करता है।

- इसके अलावा रामनाथ कोविंद ने मनीला में उन बच्चों के अभिभावकों से बातचीत की जिन्होंने फिलीपींस-भारत बाल चिकित्सा लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्रेस के अंतर्गत भारत में लिवर ट्रांसप्लांट कराया है।

2. आज़ाद हिंद सरकार स्थापना दिवस की 76वीं वर्षगाँठ

- 21 अक्तूबर को दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद सरकार के स्थापना दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन किया गया।

- गौरतलब है कि आज़ाद हिंद सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विज़न का प्रतिनिधित्व करती है।

- आज़ाद हिंद सरकार ने राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई थी और अपने बैंक, मुद्रा व डाक टिकट की शुरुआत की थी और सेना की स्थापना की थी।

- 1943 में 21 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के कमांडर की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपीन्स, कोरिया, चीन, इटली, मान्चुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी।

- आजाद हिन्द सरकार की आजाद हिंद फौज ने ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार युद्ध लड़ा था।

कैसे हुई आज़ाद हिंद फौज़ की स्थापना

वर्ष 1942 में जापान के टोक्यो में रासबिहारी बोस ने 'आज़ाद हिंद फौज़' की स्थापना की थी। 'आजाद हिंद फौज' की स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। जापान ने 'आज़ाद हिंद फौज़' के गठन में सहयोग दिया था। बाद में सुभाषचंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने वाले नौजवानों को ‘‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा.'' का नारा दिया।

3. पुलिस स्मृति दिवस

- 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। यह दिवस इसलिये मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात CRPF के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में CRPF 10 के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था।

- देश में प्रति एक लाख नागरिकों के लिये 222 कर्मियों के न्यूनतम मानदंड की तुलना में मात्र 144 पुलिस कर्मी मौजूद हैं।

- करीब 90 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को हर रोज 12 घंटे से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता है और उनमें से तीन-चौथाई कर्मी साप्ताहिक अवकाश भी नहीं ले पाते।

- देश में सितंबर, 2018 से लेकर इस साल अगस्त तक आतंकवाद रोधी और अन्य अभियानों में CRPF, BSF जैसे अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों सहित कुल 292 पुलिसकर्मी शहीद हुए।

- आँकड़ों के मुताबिक, स्वतंत्रता से लेकर अगस्त, 2019 तक 35,136 पुलिसकर्मियों ने राष्ट्र की रक्षा में अपना बलिदान दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीकरण के बाद राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का पिछले साल इसी दिन उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इस स्मारक में एक नया संग्रहालय भी बनाया गया है।

4. भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच

- 21 अक्तूबर को नई दिल्ली में अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (US-India Strategic Partnership Forum-USISPF) के दूसरे वार्षिक इंडिया लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- आज भारत और अमेरिका के आपसी संबंध सबसे बेहतरीन दौर में हैं और अब दोनों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाने की बेहतर संभावनाएँ बन रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आग बढ़ रही है।

- भारत अमेरिका से प्रौद्योगिकी नवाचार, कौशल और गुणवत्तायुक्त शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा रखता है और बदले में अमरीकी कारोबारियों और अमरीकी कंपनियों के देश में एक आकर्षक बाजार और कुशल श्रम-बल उपलब्ध कराने के लिये तैयार है।

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में निवेश के इच्छुक लोगों के लिये एकल खिड़की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। साथ ही भारत में विनिर्माण इकाई लगाने वाली कंपनियों के लिये लॉजिस्टिक सेवाओं की लागत कम करने के उपाय भी खोजे जा रहे हैं।

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की भूमिका

- USISPF के अनुसार वर्ष 2025 भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 238 अरब डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है।

- वर्ष 2018-19 में भारत से अमेरिका को निर्यात 52.4 अरब डॉलर था, जबकि आयात 35.5 अरब डॉलर था।

- वर्ष 2017-18 में व्यापार घाटा 21.3 अरब डॉलर था जो कि इस वित्तवर्ष में घटकर 16.9 अरब डॉलर रह गया।

2018-19 में अमेरिका से 3.13 अरब डॉलर का निवेश हुआ, जबकि 2017-18 में यह आँकड़ा दो अरब डॉलर था।

रक्षा, व्यापार, वाणिज्यिक विमान सेवाएँ, तेल और कोयला, मशीनरी और इलेक्टॉनिक जैसे क्षेत्रों में भारत में अमेरिकी निवेश के लिये प्रचुर संभावनाएँ हैं, जबकि भारत के लिये अमेरिकी बाज़ार में मोटर-वाहन, फार्मा, समुद्री उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी तथा यात्रा सेवाओं को बढ़ावा देने के अवसर हैं।