शासन व्यवस्था

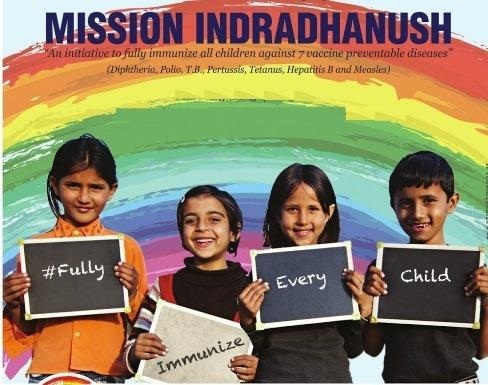

मिशन इन्द्रधनुष

प्रीलिम्स के लिये:

मिशन इन्द्रधनुष, तीव्र मिशन इन्द्रधनुष

मेन्स के लिये:

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की नीतियाँ और प्रयास

चर्चा में क्यों?

दिसंबर 2014 में शुरू किये गए मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग 87% तक बढ़ गया है।

प्रमुख बिंदु

- हालाँकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (2015-16) के तहत भारत के टीकाकरण कवरेज पर आधिकारिक डेटा अभी भी 62% है।

- भारत में 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' की शुरुआत वर्ष 1985 में चरणबद्ध तरीके से की गई थी, जो कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक था, इसका उद्देश्य देश के सभी ज़िलों को 90% तक पूर्ण प्रतिरक्षण प्रदान करना था।

- हालाँकि कई वर्षों से परिचालन में होने के बावजूद यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम केवल 65% बच्चों को उनके जीवन के प्रथम वर्ष में होने वाले रोगों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित कर पाया था। अतः मिशन इंद्रधनुष को प्रारंभ किया गया।

मिशन इन्द्रधनुष

- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को ‘मिशन इन्द्रधनुष’ की शुरुआत की थी।

- मिशन इन्द्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 ज़िलों में शुरू हुआ था।

- यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किये गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग हैं-

- तपेदिक (Tuberculosis), पोलियोमाइलाइटिस (Poliomyelitis), हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B), डिप्थीरिया (Diphtheria), पर्टुसिस (Pertussis), टेटनस (Tetanus) और खसरा (Measles)

- इसके अलावा खसरा रूबेला (Measles Rubella), रोटावायरस (Rb otavirus), हिमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप-बी (Haemophilus Influenza Type-B ) और पोलियो (Polio) के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई है।

- कुछ चुने गए राज्यों और ज़िलों में, जापानी एन्सेफलाइटिस ( (Japanese Encephalitis) और न्यूमोकोकस (Pneumococcus) के खिलाफ भी टीके दिये गए हैं।

- यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किये गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग हैं-

- अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 के बीच चले इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 25.5 मिलियन बच्चों और 6.9 मिलियन गर्भवती महिलाओं को कवर किया गया।

- इससे पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7% की वृद्धि हुई।

- इस वृद्धि को गति देने के लिये भारत ने एक महत्त्वाकांक्षी योजना - तीव्र मिशन इन्द्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush) की शुरुआत की है।

तीव्र मिशन इन्द्रधनुष

- इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य दो वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचना है, जिनका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण नहीं हो पाया है।

- मिशन के अंतर्गत 2020 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

प्रीलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, पेरिटोनिअल डायलिसिस

मेन्स के लिये:

पेरिटोनिअल डायलिसिस सेवाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम में शामिल करने के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम’ (Pradhanmantri National Dialysis Programme) के अंतर्गत ‘पेरिटोनिअल डायलिसिस’ सेवाओं (Peritoneal Dialysis Services) की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देशों की एक सूची जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पेरिटोनिअल डायलिसिस सेवाओं को उनके प्रदाताओं के बीच बेहतर कार्य प्रणाली के साथ स्थापित करना तथा किडनी से संबंधित रोगों से ग्रस्त रोगियों को उच्च गुणवत्ता और कम लागत में डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करना है।

- इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य किडनी से संबंधित रोगियों को संसाधनों का उचित प्रयोग करके, नियमित अभ्यास तथा विस्तृत उत्पादों की सहायता से घर पर ही डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराना है।

- ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र तथा एक विशेषज्ञ समिति के समन्वित प्रयासों से जारी किये गए हैं।

- विशेषज्ञ समिति के अनुसार, पेरिटोनिअल डायलिसिस लगभग उन दो लाख भारतीयों के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकती है जो हर वर्ष किडनी फेल होने की अंतिम अवस्था से गुज़रते हैं। ऐसे रोगियों के पास अब पेरिटोनिअल डायलिसिस के रूप में एक और विकल्प होगा जिसके द्वारा वे संभावित लचीली जीवन शैली अपनाकर घर पर ही डायलिसिस करा सकते हैं।

- जन-समुदाय आधारित पेरिटोनिअल डायलिसिस सेवाओं से उपचार की लागत में काफी हद तक कमी आएगी।

- विशेषज्ञ समिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में हेमोडायलिसिस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने पर पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करना कठिन कार्य है। प्रशिक्षित व्यक्तियों की उचित देखभाल में ‘पेरिटोनिअल डायलिसिस’ सेवाओं को ग्रामीण तथा पारिवारिक स्तर पर सुनिश्चित करने में लंबा समय लग सकता है।

हेमोडायलिसिस तथा पेरिटोनिअल डायलिसिस में अंतर:

हेमोडायलिसिस: (Hemodialysis)

- हेमोडायलिसिस के अंतर्गत रक्त को कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करने वाली एक मशीन की सहायता से फिल्टर किया जाता है तथा उसे वापस पुनः शरीर में भेज दिया जाता है।

- हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया निर्दिष्ट डायलिसिस केंद्रों पर ही होती है, इस प्रक्रिया की सप्ताह में सामान्यतः तीन बार आवश्यकता होती है।

- इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 3-4 घंटे का समय लगता है।

- हेमोडायलिसिस को ‘ब्लड डायलिसिस’ (Blood Dialysis) भी कहते हैं।

पेरिटोनिअल डायलिसिस: (Peritoneal Dialysis)

- इसे ‘वाटर डायलिसिस’ (Water Dialysis) भी कहते हैं।

- डायलिसिस की इस प्रक्रिया के अंतर्गत रक्त को शरीर से निकाले बिना साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उदर के अंदर स्थित कोष या थैली प्राकृतिक फिल्टर का कार्य करती है।

- इस प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः नमक और चीनी से बने मिश्रण को उदर कोष के अंदर डाला जाता है जो फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है तथा रक्त में उपस्थित अशुद्धियाँ मिश्रण में स्थानांतरित हो जाती हैं।

पेरिटोनिअल डायलिसिस दो प्रकार का होता है:

कांटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनिअल डायलिसिस:

(Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis)

- पेरीटोनिअल डायलिसिस की इस प्रक्रिया को प्रतिदिन 3 से 5 बार करना आवश्यक होता है।

- इसमें मशीन की आवश्यकता नहीं होती है।

ऑटोमेटेड पेरिटोनिअल डायलिसिस:

(Automated Peritoneal Dialysis)

- पेरिटोनिअल डायलिसिस की इस प्रक्रिया में एक स्वचालित साइक्लिक (Cyclic)

- मशीन द्वारा रात में रोगी के सोते समय 3 से 5 बार रोगी के रक्त को फिल्टर किया जाता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम:

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में हुई थी।

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किडनी संबंधित रोगों से ग्रस्त रोगियों को डायलिसिस की सरल तथा सहज सुविधाएँ प्रदान करके उनके शरीर को स्वस्थ बनाना है।

- इस कार्यक्रम के प्रथम चरण का उद्देश्य सभी ज़िलों में हेमोडायलिसिस केंद्रों की स्थापना करना है।

- अब इस कार्यक्रम में पेरिटोनिअल डायलिसिस को भी शामिल कर लिया गया है जिससे रोगियों को अपना उपचार कराने की स्वायत्तता मिलेगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में कमी आएगी और बुनियादी ढाँचे, रखरखाव तथा स्टाफ प्रबंधन की लागत में भी कमी आएगी।

निष्कर्ष:

भारत में हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया एक बार संपन्न होने में लगभग 2000 रुपए की लागत आती है। इस प्रकार किडनी से ग्रस्त रोगियों का वार्षिक खर्च 3-4 लाख रुपए वार्षिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की हेमोडायलिसिस केंद्रों से दूरी भी इस समस्या का प्रमुख कारण है। पेरिटोनिअल डायलिसिस को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम में शामिल किये जाने से गरीब परिवारों के रोगियों को कम लागत में डायलिसिस की सुविधा प्राप्त होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब घर में ही डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

स्रोत-डाउन टू अर्थ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा तथा गुणवत्ता सर्वेक्षण

प्रीलिम्स के लिये:

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा और गुणवत्ता सर्वेक्षण 2018 एफ्लाटॉक्सिन-एम1

मेन्स के लिये:

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, पशुपालन का अर्थशास्त्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (The Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) ने राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा तथा गुणवत्ता सर्वेक्षण (National Milk Safety and Quality Survey) 2018 की रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु:

- सर्वेक्षण में परीक्षण किये गए दुग्ध के नमूनों में से लगभग 93% दुग्ध को उपभोग के लिये सुरक्षित पाया गया तथा शेष 7% नमूनों में एफ्लाटॉक्सिन-एम1 (Aflatoxin-M1), एंटीबायोटिक्स जैसे दूषित पदार्थों की उपस्थिति पाई गई।

- सर्वेक्षण में दुग्ध को काफी हद तक सुरक्षित पाया गया है, हालाँकि मिलावट की तुलना में संदूषण एक अधिक गंभीर समस्या बनकर उभरा है।

- दुग्ध (कच्चे और प्रसंस्कृत दोनों) के नमूनों में वसा तथा सॉलिड नॉट फैट (solid not fat- SNF) की मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। दुग्ध में वसा तथा SNF का अनुपात व्यापक रूप से मवेशियों की प्रजातियों और नस्ल के साथ-साथ उनके भोजन तथा चारे की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

- SNF मक्खन और पानी के अलावा दूध में पाए जाने वाले वे घटक हैं जिसमें कैसीन, लैक्टोज, विटामिन और खनिज आदि पदार्थ शामिल होते हैं जो दुग्ध में पोषक तत्त्वों की मात्रा को बनाए रखते हैं।

- सर्वेक्षण में पाया गया कि दुग्ध में अमोनियम सल्फेट (Ammonium Sulphate) स्वाभाविक रूप से विद्यमान है तथा यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। वस्तुतः देखा गया है कि कई देशों द्वारा किन्हीं खाद्य पदार्थों में अमोनियम सल्फेट को एक योजक के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है।

- कच्चे दुग्ध की तुलना में प्रसंस्कृत दुग्ध (Processed Milk) में एफ्लाटॉक्सिन-एम1 की समस्या अधिक प्रभावी रूप से पाई गई है।

- दुग्ध में एफ्लाटॉक्सिन-एम1 का स्रोत चारा तथा भूसा है जिसके लिये वर्तमान में देश में कोई विनियमन नहीं है।

- तमिलनाडु, दिल्ली तथा केरल शीर्ष तीन राज्यों में एफ्लाटॉक्सिन-एम1 की मात्रा सर्वाधिक पाई गई।

- इसके अतिरिक्त प्रसंस्कृत दुग्ध में वसा, SNF, माल्टोडेक्सट्रिन (Maltodextrin) तथा चीनी जैसे दूषित पदार्थों की उपस्थिति संभावित मात्रा से अधिक पाई गई।

राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा और गुणवत्ता सर्वेक्षण 2018

(National Milk Safety and Quality Survey):

- यह तरल दुग्ध की सुरक्षा और गुणवत्ता का आकलन करने के लिये अपनी तरह का पहला व्यापक सर्वेक्षण है जिसे FSSAI ने एक तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से किया है।

- सर्वेक्षण में मई 2018 से अक्तूबर 2018 तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसके तहत कवर किया गया है।

- यह सर्वेक्षण दोनों संगठित (खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर) तथा गैर-संगठित (स्थानीय डेयरी फार्म, दुग्ध विक्रेता और दुग्ध मंडियों) क्षेत्रों को कवर करता है।

एफ्लाटॉक्सिन-एम1 (Aflatoxin-M1, AFM1):

- एफ़्लाटॉक्सिन कुछ कवकों द्वारा उत्पादित वे विषाक्त पदार्थ हैं जो आमतौर पर मक्का, मूँगफली, कपास के बीज जैसी अन्य कृषि फसलों में पाए जाते हैं।

- इनकी प्रकृति कार्सिनोजेनिक (Carcinogenic) होती हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के अनुसार, 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या इससे अधिक के एफ्लाटॉक्सिन सांद्रतायुक्त वाले भोजन के सेवन से एफ़्लैटॉक्सिकोसिस (Aflatoxicosis) होने का संदेह होता है जिसमें पीलिया, सुस्ती तथा मितली जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, जिससे अंततः मृत्यु भी हो सकती है।

- इसके अतिरिक्त दुग्ध में AFM1 की उपस्थिति से बच्चों में बौनापन (Stunting) की समस्या उत्पन्न होती है।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय अर्थव्यवस्था

कर निर्धारण के लिये एकीकृत दृष्टिकोण

प्रीलिम्स के लिये:

महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल (Significant Economic Presence Model- SEP)

मेन्स के लिये:

डिजिटल फर्मों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (Multinational Companies- MNCs) हेतु कर कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता एवं OECD द्वारा प्रस्तावित रुपरेखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation of Economic Co-operation and Development- OECD) ने फेसबुक, एप्पल, गूगल, अमेज़न और नेटफ्लिक्स जैसे इंटरनेट दिग्गजों पर कर लगाने के नियमों में बदलाव हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया है।

संदर्भ:

- संक्षेप में ‘एकीकृत दृष्टिकोण’ नामक यह प्रस्ताव, कराधान के मानक को ‘कंपनी की भौतिक रूप से उपस्थिति’ की जगह ‘एक विशेष बाज़ार में बिक्री’ पर स्थानांतरित करने पर बल देता है। यानी कंपनियों को उन बाज़ारों में ज़्यादा टैक्स देना होगा, जिनमें वे ज्यादा बिक्री करती हैं।

- भारत जैसे देश के लिये अपने विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने हेतु कर की सुनिश्चितता को बेहतर बनाना आवश्यक है।

- हाल ही में फ्रांसीसी संसद ने गाफा टैक्स (गूगल, ऐप्पल, फेसबुक और अमेज़न के लिए एक संक्षिप्त रूप) के रूप में कर से संबंधित एक कानून को मंजूरी दी है, इस कानून के तहत इन ऑनलाइन दिग्गजों द्वारा देश में की गई बिक्री पर 3% कर लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।

नए कराधान कानून की आवश्यकता क्यों है?

- डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने के संबंध में वैश्विक स्तर पर मतभेद विद्यमान है एवं अभी तक इससे जुड़ी किसी सार्थक संकल्पना का विकास नहीं किया जा सका है।

- उच्च डिजिटलीकरण वाले व्यवसाय दूरस्थ रूप से संचालित हो सकते हैं एवं आमतौर पर ये उच्च लाभ की स्थिति में होते हैं। हालाँकि इनमें से कई ने कर देयता को कम करने के ध्येय से अपने मुनाफ़े के स्रोत को कम कर दरों वाले देशों जैसे कि आयरलैंड आदि में स्थानांतरित कर दिया है।

- यह प्रस्ताव उपरोक्त व्यापार मॉडल के उपयोगकर्त्ताओं की अधिकता वाले देशों को नए कर अधिकार देगा।

- भारत उन देशों में शामिल है जो ‘महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल’ (Significant Economic Presence Model) पर विश्वास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2019 में आयकर विभाग ने भारत में स्थायी रूप से स्थापित डिजिटल फर्मों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (Multinational Companies- MNCs) हेतु कर कार्यप्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत घरेलू बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, संपत्ति और उपयोगकर्त्ताओं की संख्या जैसे कारकों को विशेष महत्त्व दिया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल

(Significant Economic Presence Model- SEP)

- इस मॉडल की अवधारणा ई-कॉमर्स कराधान पर BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) एक्शन 1 रिपोर्ट (BEPS Action 1 Report on E-commerce taxation) के माध्यम से प्रकाश में आई थी।

- इस अवधारणा का उद्देश्य उन कंपनिओं को देश के कर दायरे में लाना है, जो भौतिक रूप से तो देश के बाहर उपस्थित होती हैं किंतु उनका व्यवसाय देश के अंदर भी होता है एवं ये कंपनियाँ संबंधित देश में अपने व्यवसाय के माध्यम से बड़ी मात्रा में मुनाफ़ा कमाती हैं।

- ई-कॉमर्स कराधान पर BEPS एक्शन 1 रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुसार एक अनिवासी कंपनी या व्यवसाय को भारत में SEP के अंतर्गत माना जाता है -

- यदि भारत के भीतर अनिवासी कंपनी या व्यवसाय द्वारा किये गए लेनदेन के माध्यम से उसे निर्धारित की गई राशि से अधिक राजस्व प्राप्त होता है।

- (a) यदि गैर-निवासी व्यवस्थित रूप से और लगातार भारत में डिजिटल माध्यमों से व्यापार करता है;

या

(b) यदि गैर-निवासी डिजिटल माध्यम से भारत में उपयोगकर्त्ताओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं। SEP के प्रावधान को लागू किये जाने के संबंध में उपयोगकर्त्ताओं की न्यूनतम संख्या को अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

नए नियम की रुपरेखा:

- प्रस्ताव में इस बात को प्रमुखता दी गई है कि नई साँठगाँठ (Nexus) बिक्री (Sales) पर आधारित होगी। अंतर्राष्ट्रीय कर के संदर्भ में एक साँठगाँठ (Nexus) का तात्पर्य ऐसे देशों में परिचालन उपस्थिति से है जो किसी कंपनी को कर के दायरे में रखते हैं।

- OECD रिपोर्ट में कहा गया है कि नया नियम इस मुद्दे से संबंधित उन सभी मामलों के संदर्भ में लागू किया जा सकेगा जहाँ एक व्यवसाय के किसी बाज़ार के क्षेत्राधिकार में भौतिक उपस्थिति पर ध्यान दिये बिना उपभोक्ता सहभागिता और जुड़ाव आदि के माध्यम से उसकी अर्थव्यवस्था में स्थायी और महत्त्वपूर्ण भागीदारी होती है।

- प्रस्ताव में नए नियम को डिज़ाइन करने के साथ-साथ एक राजस्व सीमा के निर्धारण के माध्यम से बाज़ार के क्षेत्राधिकार में महत्त्वपूर्ण भागीदारी को निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।

- इसके अंतर्गत 750 मिलियन यूरो की राजस्व सीमा निर्धारित करने की बात कही गई है।

- राजस्व सीमा का यह निर्धारण वितरक के माध्यम से बाज़ार में प्रवेश करने वालों को भी नियम के दायरे में शामिल करेगा।

- यह नियम न केवल बड़ी टेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बल्कि वाहन निर्माता जैसे ऑनलाइन उपस्थिति वाले किसी भी कंपनी को कर के दायरे में लाएगा।

- यह प्रस्ताव मुख्यतः बड़े उपभोक्ता-संबंधी व्यवसायों पर केंद्रित है। इसे मोटे तौर पर ऐसे व्यवसाय जो उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति अथवा डिजिटल सेवाओं को प्रदान करने के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति करते हैं, के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही रिपोर्ट इस परिभाषा में समय के साथ नए बदलावों की आवश्यकता पर भी बल देता है।

- रिपोर्ट में तेल कंपनियों जैसी संसाधन निष्कर्षण कंपनियों को छूट देने की सिफारिश की गई है।

हालिया परिदृश्य:

- प्रस्ताव में कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया गया है - विशेष रूप से, देशों के मध्य लाभों के आवंटन के संदर्भ में। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस राशि का निर्धारण एक राजनीतिक समझौते के तहत इस समावेशी फ्रेमवर्क के छोटे और बड़े, विकसित और विकासशील सभी सदस्यों की स्वीकार्यता के आधार पर किया जाना चाहिये।

- हाल ही में प्रकाशित द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट की दिग्गज कंपनियों में से एक अमेज़न ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

(Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD)

- 14 दिसंबर 1960 को, 20 देशों द्वारा मूल रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बाद से 16 अन्य देश इस संगठन की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। जुलाई 2018 में लिथुआनिया की सदस्यता के साथ वर्त्तमान में इसके सदस्य दशों की कुल संख्या 36 है।

- इसका मुख्यालय पेरिस (फ़्राँस) में है।

- दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना OECD का प्रमुख उद्देश्य है।

- इसके सदस्य देश इस प्रकार हैं- ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, चेक गणतंत्र, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इज़रायल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, लातविया, लिथुआनिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

- भारत इसका सदस्य नहीं है।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

वन के रूप में भूमि की परिभाषा

मेन्स के लिए:

वन संरक्षण के लिए वन भूमि को परिभाषित करना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने वन के रूप में भूमि की परिभाषा को लेकर स्पष्टीकरण दिया है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MOEF&CC) की वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee-FAC), जिसमें केंद्र के वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल हैं, ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को अवर्गीकृत भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने के लिये केंद्र के अनुमोदन की ज़रूरत नहीं है।

- वर्ष 2014 से ही , पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) वनों की एक कानूनी परिभाषा को विकसित करने पर विचार कर रहा है एवं कथित रूप से वर्ष 2016 के अंत तक इस पर एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। हालांकि, यह प्रस्ताव कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया और एफएसी द्वारा दिया गया हाल का स्पष्टीकरण आधिकारिक तौर पर इस तरह के प्रयासों की समाप्ति को इंगित करता है।

- वर्ष 1996 से भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने का ( जो केंद्र या राज्य द्वारा वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं है ) विशेषाधिकार राज्य का रहा है और इसकी उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश ,जिसे गोडावरमन निर्णय के नाम से जाना जाता है ,से हुई है।

- FAC ( एक शीर्ष निकाय है जो उद्योगों को वन कटाई के लिये अनुमति देने पर विचार विमर्श करता है) की 26 सितम्बर को बैठक हुई , जिसमे कहा गया कि राज्य, जिनके के पास एक सुस्थापित वन विभाग है , अपने स्वयं के वनों एवं जरूरतों को समझने के लिये MoEF&CC से ज्यादा अच्छी स्थिति में है और राज्यों को अपने वनों के लिये मानदंडों का निर्माण करना चाहिये। FAC ने कि राज्यों द्वारा तैयार किये गये मानको को MoEF&CC के अनुमोदन की जरुरत नहीं है।

- यह विषयवस्तु बैठक में चर्चा का बिंदु इसलिये रही क्योकि उत्तराखंड सरकार ने वन भूमि को परिभाषित करने के लिये मानदंडो का एक सेट तैयार किया हैं और इस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के राय मांगी है।

- वर्ष 1980 के दशक से वनों को परिभाषित करने का सिलसिला जारी है 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने वन की परिभाषा का विस्तार किया जिसमे केंद्र द्वारा वनों के रूप अधिसूचित भूमि को शामिल करने के साथ साथ वनों की शब्दकोष परिभाषा( डिक्शनरी डेफिनिशन) को भी सम्मलित किया गया।

- डिक्शनरी डेफिनिशन का क्लॉज़ राज्यों को भूमि के किसी भाग को वन के रूप में पारिभाषित करने और अपना स्वयं का मानदंड विकसित करने की अनुमति देता है और तब यह वन संरक्षण कानूनों के अंतर्गत आ जायेंगा।

डीम्ड वन (deemed forest)

- हालांकि मंत्रालय में वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव के अनुसार सभी राज्यों ने ऐसे मानदंडों को प्रस्तुत नहीं किया है| इन मानदंडों के तहत परिभाषित वन देश के कुल वन का 1% है और इस तरह परिभाषित वन डीम्ड वन कहे जाते है।

- वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव के अनुसार भारत में वनों के व्यापक एवं बृहद परिभाषा देना संभव नहीं है क्योकि देश में 16 प्रकार के वन पाए जाते है। घासभूमि का कोई विशेष भाग एक राज्य में वन के लिए अर्हक हो सकता है तो किसी दुसरे राज्य में अनर्हक।

- पर्यावरणविदों के अनुसार ,राज्यों पर वनों को परिभाषित करने का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य अक्सर अतिक्रमण को रोकने में स्वयं को असहाय बताते है क्योंकि कथित भूमि को वनों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया होता है। हाल ही में मुंबई के अरे कॉलोनी में वृक्षों की कटाई की गयी क्योंकि इन्हें अधिकारिक तौर पर वनों के रूप मे वर्गीकृत नहीं किया गया था।

- सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च के एक विश्लेषक का कहना है कि संघीय ढांचे को देखते हुए , केंद्र का एक परिभाषा के साथ आना कठिनाई पैदा कर सकता है लेकिन यह राज्यों के मार्गदर्शन करने के लिये दिशानिर्देशो का एक बृहद समुच्चय तैयार कर सकता है ताकि राज्य वन भूमि को पारिभाषित कर सके।

स्रोत : द हिन्दू

विविध

Rapid Fire करेंट अफेयर्स (23 October)

1. भारत-स्विट्ज़रलैंड करेंगे रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग

भारत और स्विट्ज़रलैंड ने रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर 21 अक्तूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक में सहमति जताई है।

- ज्ञातव्य है कि रेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये दोनों देशों के बीच वर्ष 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हए थे। बैठक में इसकी व्यवस्थाओं के तहत सहयोग के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई।

- इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा स्विट्ज़रलैंड का प्रतिनिधित्व वहाँ की पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा तथा संचार मंत्री सुश्री सिमोनेटा सोमारुगा ने किया।

- भारत ने स्विट्ज़रलैंड से अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में उत्पादन बढ़ाने तथा भारत को वैश्विक बाजार के मंच के रूप में इस्तेमाल करने का मौका देने की बात कही।

- भारत ने स्विट्ज़रलैंड की कंपनियों के लिये क्लीयरंस की प्रक्रिया में तेज़ी लाने तथा नए उत्पाद विकसित करने के मुद्दे उठाए जाने के बारे में रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया।

- इसके अलावा संयुक्त कार्यसमूह में मालभाड़ा, यात्री परिवहन, रेलवे विद्युतीकरण उपकरणों परिवहन और सुरंग प्रौद्योगिकी पर विस्तार से चर्चा की गई।

- बैठक में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि रेलवे क्षेत्र में सहयोग की प्रगति पर समयबद्ध तरीके से संस्थागत स्तर पर निगरानी रखी जाएगी।

2. भारत के लिये पर्यावरणीय प्रवाह का आकलन एवं कार्यान्वयन पर कार्यशाला

- नई दिल्ली में 21 अक्तूबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ‘भारत के लिये पर्यावरणीय प्रवाह का आकलन एवं कार्यान्वयन’ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने जर्मनी के सहयोग से अपनी परियोजना ‘गंगा संरक्षण के लिये समर्थन (SGR)’ के क्रियान्वयन के माध्यम से आपसी अनुभवों के आदान-प्रदान की बात कही।

- इसके साथ ही भारत में पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) के आकलन पर मार्ग निर्देशन दस्तावेज़ के प्रथम संस्करण का औपचारिक रूप से विमोचन किया गया।

- इस कार्यशाला में विचार-विमर्श के साथ-साथ भावी अनुसंधान कार्य में इस दस्तावेज़ को उन्नत करने में मदद मिलेगी।

भारत में गंगा नदी का महत्त्व

भारत में गंगा नदी के जल का उपयोग घरेलू, कृषि, औद्योगिक और विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के जल में मनोरंजन और आध्यात्मिक गतिविधियाँ भी संचालित की जाती हैं।

गंगा नदी एक अनूठा परिवेश सुलभ कराती है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के साथ-साथ घड़ियाल, कछुए निवास करते हैं। अत: इसके महत्त्व को देखते हुए इसके जल का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भारत गंगा नदी के अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।

इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य भारत में ई-फ्लो के कार्यान्वयन में सहयोग देना था, जैसे:

- भारत में पर्यावरणीय प्रवाह के आकलन के लिये समग्र लक्ष्य क्या-क्या हैं?

- समग्र लक्ष्यों के अनुसार पर्यावरणीय प्रवाह के कार्यान्वयन के लिये अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कदम क्या हैं?

3. हिम तेंदुओं की गणना के लिये प्रोटोकॉल

- नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी संरक्षण कार्यक्रम की चौथी संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई।

- इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जानकारी दी कि बाघों की गणना की तरह हिम तेंदुओं की गणना के लिये एक प्रोटोकॉल बनाया गया है।

- वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी संरक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अनुसार, यह प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है।

- इसके अलावा सरकार हरित अर्थव्यवस्था और हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुओं के क्षेत्रों में हरित मार्ग बनाने पर भी विचार कर रही है।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में हिम तेंदुए की रक्षा का प्रावधान तो है, लेकिन इसके आवास और संरक्षण के लिए दीर्घकालिक रणनीति में स्थानीय लोगों की भागीदारी से संबंधित निश्चित प्रावधान नहीं है।

- हिम तेंदुआ मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्तप्राय प्रजातियों में सूचीबद्ध किया गया है।

- 2,800 से 4,600 मीटर की ऊँचाई हिम तेंदुओं के रहने के अनुकूलन होती है।

- लद्दाख में लगभग 12% क्षेत्र हिम तेंदुओं के रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है।

प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय

- केंद्र सरकार ने नवंबर, 2017 में भारत के चार राज्यों में फैले उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए छह वर्ष का एक प्रोजेक्ट 'सिक्योर हिमालय' लॉन्च किया।

- स्थानीय और विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

- इसी के साथ भारत वन्यजीव मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई तथा वर्ष 2017-2031 की अवधि हेतु देश की तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जारी की गई।