शासन व्यवस्था

फेक न्यूज़ पर अंकुश

प्रिलिम्स के लिये: सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 19, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

मेन्स के लिये: भारत में डिजिटल मीडिया के लिये नियामक ढाँचे, लोकतंत्र और सार्वजनिक व्यवस्था के लिये फेक न्यूज़ (फर्जी खबरों) की चुनौतियाँ और निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

संसद में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने ‘फेक न्यूज़’ और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से कई उपाय प्रस्तावित किये हैं तथा इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसी सामग्री से सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संभावित नुकसान हो सकता है।

फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिये प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- तथ्य-जाँच (फैक्ट-चेकिंग) तंत्र: समिति सभी मीडिया संगठनों के लिये तथ्य-जाँच (फैक्ट-चेकिंग) तंत्र और संपादकीय सामग्री की निगरानी हेतु एक आंतरिक लोकपाल (ombudsman) रखना अनिवार्य बनाने के पक्ष में है।

- दंडात्मक प्रावधान: समिति ने कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया है, ताकि जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सके, मीडिया को संपादकीय सामग्री के लिये जवाबदेह ठहराया जा सके और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को हतोत्साहित किया जा सके।

- 'फेक न्यूज़' की परिभाषा: समिति स्पष्ट रूप से 'फेक न्यूज़' की परिभाषा तय करने और उसे मौजूदा मीडिया विनियमों में शामिल करने का समर्थन करती है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि ऐसे प्रयास वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन न करें।

- भारतीय प्रेस परिषद को सशक्त बनाना: बेहतर निगरानी के लिये शिकायत पोर्टल और एक स्वतंत्र निगरानी निकाय बनाने का सुझाव दिया गया है।

- AI-जनित सामग्री का विनियमन: AI सामग्री निर्माताओं के लिये लाइसेंसिंग और AI-जनित सामग्री (जैसे वीडियो) की अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव है, ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और भ्रामक सामग्री के प्रसार को कम किया जा सके।

फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने की क्या आवश्यकता है?

- लोकतंत्र के लिये खतरा: फेक न्यूज़ जनमत को प्रभावित कर सकती है, विशेषकर चुनावों के दौरान, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमज़ोर होती है।

- फेक न्यूज़ नागरिकों के सूचना के अधिकार को कमज़ोर करती हैं, जिसे अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित किया गया है, जैसा कि राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1975) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

- लोक व्यवस्था का विघटन: भ्रामक सूचना हिंसा और अशांति को जन्म दे सकती है, जिससे सामाजिक स्थिरता को खतरा होता है।

- वर्ष 2018 में भारत में बच्चों के अपहरणकर्त्ताओं के बारे में व्हाट्सएप अफवाहों ने कई राज्यों में भीड़ द्वारा की गई हत्याओं (Mob Lynchings) को जन्म दिया, जिसके कारण मौतें और लोक-व्यवस्था भंग हुई।

- विश्वास का ह्रास: फेक न्यूज़ मीडिया और संस्थानों पर भरोसा कम करती है, जिससे समाज के लिये सूचित निर्णय लेना कठिन हो जाता है।

- कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन और उपचार से जुड़ी भ्रामक सूचनाएँ बड़े पैमाने पर फैलीं, जिससे लोगों ने सरकारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों पर सवाल उठाए और टीकाकरण प्रक्रिया में देरी हुई।

- राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम: भ्रामक सूचना राष्ट्रों को अस्थिर कर सकती है और विभाजन उत्पन्न कर सकती है, जिससे सुरक्षा को खतरा होता है।

फेक न्यूज़ को नियंत्रित करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- फेक न्यूज़ की परिभाषा: ‘फेक न्यूज़’ की परिभाषा व्यक्तिपरक है। इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य परिभाषा नहीं है, जिसके कारण फेक न्यूज़ को विचारों, व्यंग्य या टिप्पणियों से अलग करना कठिन हो जाता है।

- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: अत्यधिक नियमन संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने का जोखिम उत्पन्न करता है। नियमन और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन स्थापित करना एक जटिल कार्य है।

- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तीव्र प्रसार: सोशल मीडिया सामग्री को तुरंत साझा करने में सक्षम बनाता है, जिससे तथ्य-जाँच से पहले ही फेक न्यूज़ वायरल हो जाती है। इस तीव्र प्रसार के कारण समय पर हस्तक्षेप करना कठिन हो जाता है।

- कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के बाहर स्थित हैं, जिससे प्रवर्तन तथा जवाबदेही में कानूनी और क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

- तकनीकी जटिलता: AI-जनित सामग्री, डीपफेक और स्वचालित बॉट अत्यंत वास्तविक दिखने वाली भ्रामक जानकारी उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे पहचानना कठिन होता है। कानून प्रायः इन तीव्र गति से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों से पीछे रह जाते हैं।

- इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई गोपनीयता लोगों को बिना किसी जवाबदेही के झूठी जानकारी फैलाने की अनुमति देती है। इससे फेक न्यूज़ के स्रोत का पता लगाना और उसके लिये ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना कठिन हो जाता है।

- कम डिजिटल साक्षरता जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन जानकारी का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं रखता, जिससे वे भ्रामक सामग्री के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

- सरकारी अतिक्रमण का जोखिम: कड़े नियमन को सेंसरशिप के रूप में देखा जा सकता है, जिससे प्राधिकरणों और मीडिया संस्थानों पर विश्वास कमज़ोर पड़ सकता है।

- राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण: राजनीतिक या सामाजिक रूप से ध्रुवीकृत वातावरण में लोग उस फेक न्यूज़ को अधिक आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, जो उनके विश्वासों से मेल खाती है, जिससे भ्रामक सूचना को नियंत्रित करना तथा चुनौती देना और कठिन हो जाता है।

फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिये भारत की क्या पहल है?

- भारतीय प्रेस परिषद (PCI): नैतिक पत्रकारिता के लिये दिशानिर्देश प्रदान करती है।

- IT अधिनियम, 2000: यह सरकार को मध्यस्थों और ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है।

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत मध्यस्थों को गैर-कानूनी सामग्री की मेज़बानी, प्रकाशन या साझा नहीं करना चाहिये।

- इन सावधानी संबंधी दायित्वों का पालन न करने पर IT अधिनियम की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर संरक्षण (कानूनी संरक्षण) का नुकसान होता है

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत मध्यस्थों को गैर-कानूनी सामग्री की मेज़बानी, प्रकाशन या साझा नहीं करना चाहिये।

- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) तथ्य-जाँच इकाई: सरकार से संबंधित भ्रामक सूचनाओं का खंडन करती है।

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI): आम चुनाव 2024 में भ्रामक सूचनाओं से सक्रिय रूप से निपटने के लिये ECI ने ‘मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर’ की शुरुआत की।

- ECI चुनावों के दौरान फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिये अभियान भी चलाता है।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का परामर्श (2024): भारतीय उपयोगकर्त्ताओं को लक्षित करने वाले ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और सरोगेट विज्ञापनों के प्रचार पर प्रतिबंध लगाती है।

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): साइबर अपराधों से निपटने के लिये कानून प्रवर्तन हेतु ढाँचा।

- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: नागरिकों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस को कार्रवाई के लिये भेजे गए साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।

भारत में फेक न्यूज़ विनियमन को सुदृढ़ करने के लिये कौन-सा तंत्र कार्य कर सकता है?

- कानूनी और विनियामक ढाँचे को मज़बूत करना: कानून में फेक न्यूज़ को राय, व्यंग्य या असहमति से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिये, ताकि इनके दुरुपयोग से बचा जा सके।

- फेक न्यूज़ पर सिंगापुर के आपराधिक कानून और यूरोपीय संघ की स्व-नियामक संहिता विनियमन और प्रवर्तन के बीच संतुलन बनाने के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

- तथ्य-जाँच को सशक्त और संस्थागत बनाना: तथ्य-जाँच संगठनों को एक केंद्रीय निकाय द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिये नियमित ऑडिट भी होना चाहिये।

- यूरोपीय तथ्य-जाँच मानक नेटवर्क पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिये मॉडल प्रदान करता है।

- प्लेटफार्म जवाबदेही और विनियमन: उन्हें झूठी जानकारी के वायरल प्रसार को रोकने के लिये अपनी सिफारिश और प्रचार एल्गोरिदम की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिये, जैसा कि यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम में किया गया है, जो प्लेटफार्म की जवाबदेही और अवैध सामग्री के त्वरित हटाने को अनिवार्य करता है।

- इसके अतिरिक्त प्लेटफार्मों को सिंथेटिक या AI-जनित सामग्री को स्पष्ट रूप से लेबल करना चाहिये, ताकि उपयोगकर्त्ताओं को हेरफेर या स्वचालित सामग्री के बारे में सूचित और जागरूक रखा जा सके।

- प्रौद्योगिकी और AI का ज़िम्मेदारी से उपयोग: AI उपकरण फेक न्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उद्देश्य-निर्मित AI उपकरण और मानवीय निगरानी के साथ इसे बड़े पैमाने पर कम भी किया जा सकता है।

- सामुदायिक नोट्स कार्यक्रम और AI उपकरण भारत की भाषाई विविधता के लिये भाषिनी (BHASHINI) को एकीकृत कर सकते हैं, ताकि संदर्भ-विशिष्ट गलत सूचना का पता लगाया जा सके।

- मीडिया साक्षरता और जन जागरूकता को बढ़ावा देना: डिजिटल साक्षरता को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करना तथा सोशल मीडिया पर आलोचनात्मक सोच एवं ज़िम्मेदार जानकारी साझा करने के व्यवहार को प्रोत्साहित करना।

- भाषाई और सांस्कृतिक रूप से विविध आबादी तक पहुँचने के लिये स्थानीय प्रभावशाली लोगों, तथ्य-जाँचकर्त्ताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों का उपयोग करना।

- अंतर-मंत्रालयी समन्वय: एकीकृत कार्रवाई के लिये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के प्रयासों को समन्वित करें। दुरुपयोग को रोकने के लिये सुनिश्चित करें कि सामग्री हटाने या दंड की समीक्षा की जाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. इस बात का परीक्षण कीजिये कि भारत डिजिटल युग में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फेक न्यूज़ के विनियमन के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित कर सकता है। |

UPSC सिविल सेवा विगत के पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. आप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध

प्रिलिम्स के लिये: चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, होर्मुज जलडमरूमध्य, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओमान की खाड़ी।

मेन्स के लिये: भारत के लिये चाबहार बंदरगाह का महत्त्व, चाबहार बंदरगाह के प्रतिबंधों में छूट के निरसन से भारत पर प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

ट्रम्प प्रशासन ने चाबहार बंदरगाह के लिये प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है, जिससे भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच प्रभावित होगी और क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति कमज़ोर होगी।

- वर्ष 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर-प्रोलिफरेशन एक्ट (IFCA) के तहत दी गई यह छूट भारत को चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिये एक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की अपनी दीर्घकालिक योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देती थी।

चाबहार बंदरगाह की प्रतिबंध छूट रद्द करने के भारत पर संभावित प्रभाव क्या हैं?

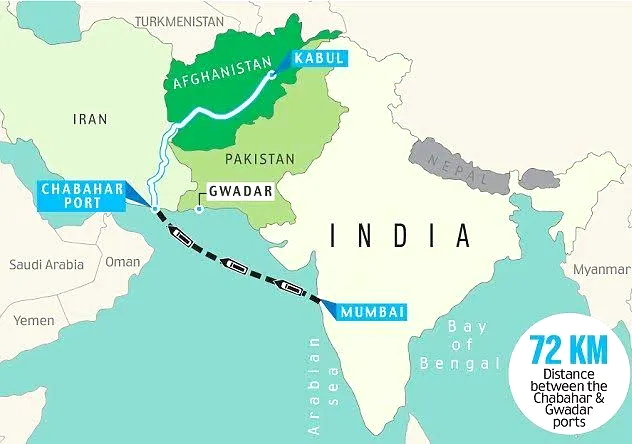

- रणनीतिक प्रभाव: चाबहार की छूट को रद्द करने से भारत की क्षेत्रीय स्थिति कमज़ोर हो सकती है, जिससे ग्वादर बंदरगाह को संतुलित करने, रूस और यूरोप को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में एकीकृत होने और अफगानिस्तान और मध्य एशिया में प्रभाव बनाए रखने की उसकी क्षमता सीमित हो सकती है।

- आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव: भारत के ईरान और अफगानिस्तान को होने वाले निर्यात, जिनमें वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, औषधियाँ और खाद्य उत्पाद शामिल हैं, बाधित हो सकते हैं, जबकि 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश और 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धताएँ जोखिम में हैं।

- यह निरस्तीकरण भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और श्रम-प्रधान वस्तुओं पर 50% शुल्क के समय हुआ है, जिससे भारत की निर्यात रणनीति पर दबाव पड़ रहा है।

- संचालन और कानूनी जोखिम: इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) जैसी कंपनियाँ IFCA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं, जिससे चाबहार व्यापार और विस्तार परियोजनाओं में देरी या निलंबन हो सकता है।

- भू-राजनीतिक प्रभाव: छूट की वापसी भारत-अमेरिका संबंधों पर दबाव डालती है और भारत की उस योजना के लिये एक बड़ा झटका है, जिसमें चाबहार बंदरगाह को, विशेषकर अफगानिस्तान के लिये व्यापार और मानवीय सहायता के एक महत्त्वपूर्ण द्वार के रूप में विकसित करने का लक्ष्य था।

चाबहार बंदरगाह

- परिचय: यह एक गहरे पानी का बंदरगाह है, जो ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान में मकरान तट पर, ओमान की खाड़ी के पास, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित है।

- यह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जो सीधे खुले महासागर तक पहुँच प्रदान करता है और भारत को बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिये सुरक्षित एवं प्रत्यक्ष पहुँच उपलब्ध कराता है।

- इसके दो मुख्य टर्मिनल हैं—शहीद बेहेश्ती और शहीद कलंतरी—जिनमें भारत शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास में सक्रिय रूप से शामिल है।

- विकास और प्रबंधन: चाबहार समझौता (2016) भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन कॉरिडोर स्थापित करने के लिये हस्ताक्षरित हुआ था।

- आईपीजीएल (IPGL) ने अपनी सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री ज़ोन (IPGCFZ) के माध्यम से दिसंबर 2018 में चाबहार बंदरगाह का संचालन अपने हाथों में लिया।

- संचालनात्मक प्रदर्शन: अब तक, चाबहार बंदरगाह के ज़रिये भारत से अफगानिस्तान तक 2.5 मिलियन टन गेहूँ और 2,000 टन दलहनों का ट्रांस-शिपमेंट किया गया है, वर्ष 2021 में 40,000 लीटर मैलाथियान (पर्यावरण-अनुकूल कीटनाशक) ईरान को टिड्डी नियंत्रण के लिये उपलब्ध कराया गया तथा मानवीय सहायता में भी सहयोग किया गया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता शामिल है।

भारत के लिये चाबहार बंदरगाह का क्या महत्त्व है?

- वैकल्पिक व्यापार मार्ग: यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने के लिये एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है तथा कांडला बंदरगाह से छोटे मार्गों के माध्यम से ईरान व INSTC तक पहुँच में सुधार करता है।

- संपर्क सुनिश्चित करना: पश्चिम एशियाई क्षेत्र में चल रहे संघर्षों और तनावों, जैसे कि यमन संकट तथा ईरान व पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई वृद्धि ने महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया है।

- चाबहार भारत को अपने वाणिज्यिक हितों के लिये एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे पारंपरिक अवरोध बिंदुओं पर निर्भरता कम हो जाती है।

- आर्थिक लाभ: यह मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापार को मज़बूत करता है, मार्गों में विविधता लाता है तथा रूस, यूरोप, ईरान व अफगानिस्तान तक पहुँच को बढ़ाता है।

- चाबहार बंदरगाह एक प्रमुख INSTC नोड है, जो हिंद महासागर को उत्तरी यूरोप से जोड़ता है, जिससे व्यापार लागत में 30% तथा पारगमन समय में 40% की कमी आती है, जबकि स्थलरुद्ध देशों को हिंद महासागर और भारतीय बाज़ारों तक पहुँच मिलती है।

- मानवीय सहायता: यह अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है।

- सामरिक प्रभाव: यह हिंद महासागर में भारत की सामरिक उपस्थिति को मज़बूत करता है, चीन के ग्वादर बंदरगाह और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का मुकाबला करता है और समुद्री डकैती विरोधी क्षमताओं को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

चाबहार बंदरगाह भारत के क्षेत्रीय प्रभाव, व्यापार संभावनाओं और संपर्क संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं के लिये केंद्रीय बना हुआ है। अमेरिकी प्रतिबंधों, क्षेत्रीय अस्थिरता और प्रतिस्पर्द्धी परियोजनाओं की चुनौतियों के बावजूद, एक रणनीतिक प्रतिपक्ष के रूप में इसकी भूमिका स्थायी अवसर प्रदान करती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के लिये चाबहार बंदरगाह के सामरिक महत्त्व पर चर्चा करें और इसके विकास पर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्त्व है?(2017)

(a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी।

(b) तेल-उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे।

(c) अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुँच के लिये भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

(d) पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा।

उत्तर: C

मेन्स

प्रश्न. इस समय जारी अमेरिका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिये? (2018)

प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017)

प्रारंभिक परीक्षा

भारत के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल

चर्चा में क्यों?

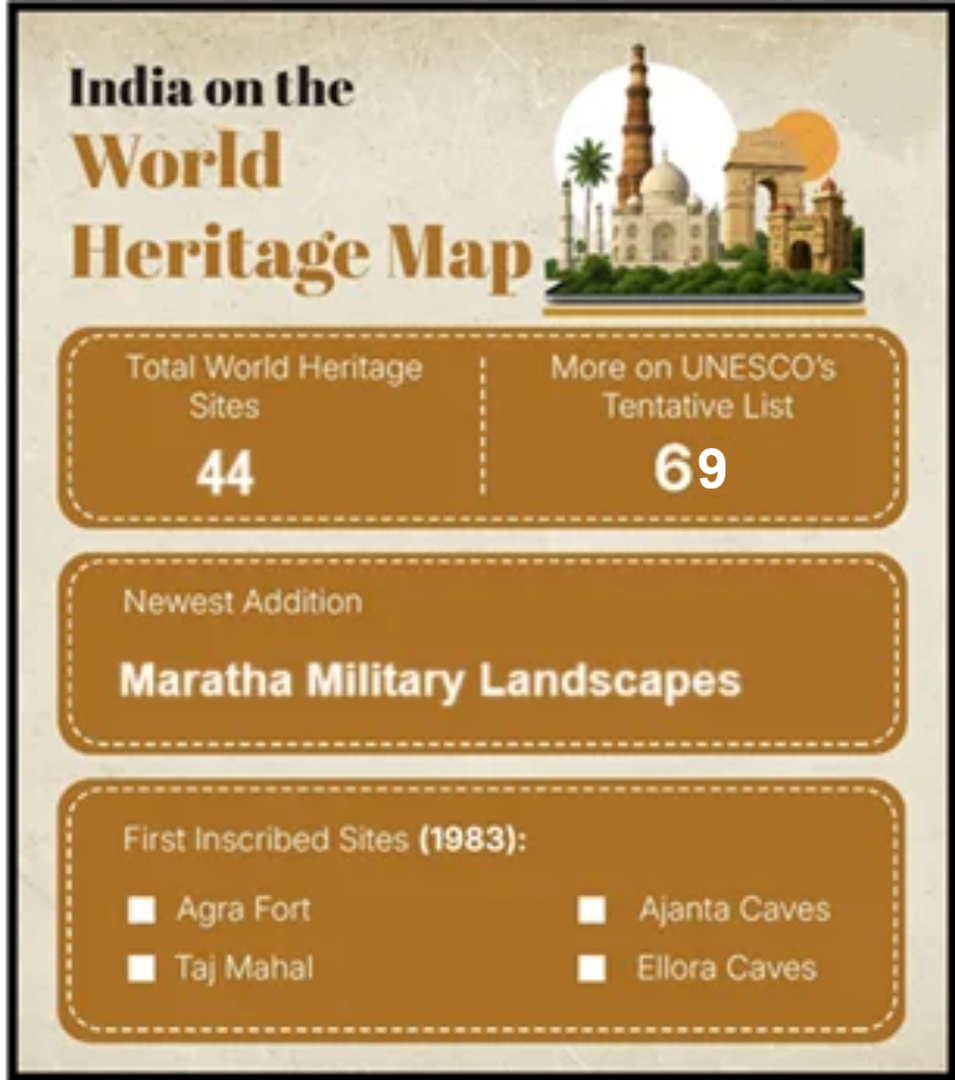

भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों (WHS) की अस्थायी सूची में सात नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है, जिससे कुल संख्या अब 69 (जिसमें 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित स्थल शामिल) हो गई है। यह देश की अपनी समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची क्या है?

- परिचय: यह यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन की दिशा में पहला कदम है। देश अपनी विशिष्ट वैश्विक महत्त्व की सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्थलों की पहचान करते हैं और नामांकन से कम-से-कम एक वर्ष पहले उन्हें यूनेस्को को प्रस्तुत करते हैं।

- केवल अस्थायी सूची में शामिल स्थलों पर ही पूर्ण अभिलेखन के लिये विचार किया जा सकता है। भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इन नामांकनों को संकलित और प्रस्तुत करता है।

- भारत के शामिल हुए नए स्थल

- महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप: विश्व के कुछ सर्वोत्तम संरक्षित और अध्ययन किये गए लावा प्रवाहों का का स्थान, ये स्थल विशाल डेक्कन ट्रैप का हिस्सा हैं और उस कोयना वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित हैं जो पहले से ही यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है।

- कर्नाटक में सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत: अपनी दुर्लभ स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं के लिये जाना जाने वाला, यह द्वीप समूह उत्तर क्रेटेशियस काल का है, जो लगभग 101 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व का भूवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करता है।

- मेघालय में मेघालय युग की गुफाएँ: मेघालय की आश्चर्यजनक गुफा प्रणालियाँ, विशेष रूप से माव्लुह गुफा, होलोसीन युग (पृथ्वी के इतिहास के अब तक के अंतिम 11,000 वर्ष) में मेघालय युग के लिये वैश्विक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, जो महत्त्वपूर्ण जलवायु और भू-वैज्ञानिक परिवर्तनों को दर्शाती हैं।

- नगालैंड की नागा हिल ओफियोलाइट: ओफियोलाइट चट्टानों का एक दुर्लभ प्रदर्शन, ये पहाड़ियाँ महाद्वीपीय प्लेटों पर उभरी हुई महासागरीय परत का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो टेक्टोनिक प्रक्रियाओं और मध्य-महासागरीय रिज की गतिशीलता की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

- आंध्र प्रदेश में एर्रा मट्टी डिब्बालु (लाल रेत की पहाड़ियां): विशाखापत्तनम के पास ये आकर्षक लाल रेत की संरचनाएँ अद्वितीय पुरा-जलवायु और तटीय भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं को दर्शाती हैं जो पृथ्वी के जलवायु इतिहास और गतिशील विकास को प्रकट करती हैं।

- एर्रा मट्टी डिब्बालु को वर्ष 2016 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा जियोहेरिटेज स्मारक घोषित किया गया था।

- आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत: एपार्चियन नादुरुस्ती (अनकन्फॉर्मिटी) और प्रतिष्ठित सिलाथोरनम (प्राकृतिक मेहराब) की विशेषता वाला यह स्थल अत्यधिक भूवैज्ञानिक महत्त्व रखता है। यह पृथ्वी के 1.5 अरब वर्षों से अधिक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।

- वे शेषचलम बायोस्फीयर रिज़र्व और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा हैं।

- वर्कला चट्टानें, केरल: केरल के समुद्र तट के किनारे की चट्टानें, प्राकृतिक झरनों और अद्भुत अपरदनकारी भू-आकृतियों के साथ-साथ, मायो-प्लायोसीन युग (Mio-Pliocene age) युग की वर्कली संरचना को उजागर करती हैं, जो वैज्ञानिक तथा पर्यटन दोनों दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

विश्व धरोहर स्थल

- विश्व विरासत स्थल उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के स्थल हैं जिन्हें भावी पीढ़ियों के लिये संरक्षा और संरक्षण हेतु मान्यता प्राप्त है। ये सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित हो सकते हैं और UNESCO के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए वर्ष 1972 के विश्व विरासत सम्मेलन/कन्वेंशन के अंतर्गत संरक्षित हैं।

- UNESCO विश्व धरोहर समिति विश्व धरोहर कार्यक्रम के माध्यम से इस सूची का रखरखाव करती है। भारत ने वर्ष 1977 में इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था।

- भारत में विश्व धरोहर स्थल: सितंबर 2025 तक भारत में UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें स्थल के रूप में अंकित किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. यूनेस्को (UNESCO) द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिये: (2024)

- शांतिनिकेतन

- रानी-की-वाव

- होयसला के पवित्र मंदिर समूह

- बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर

उपर्युक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया ?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (2018)

प्रश्न. भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने में एवं उनकी कला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिये। (2020)