इन्फोग्राफिक्स

शासन व्यवस्था

द्वितीय विश्व भू-स्थानिक सूचना कॉन्ग्रेस

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कॉन्ग्रेस मेन्स के लिये:भारत का भू-स्थानिक क्षेत्र- चुनौतियाँ और अवसर, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कॉन्ग्रेस (United Nations World Geospatial Information Congress- UNWGIC) का उद्घाटन हैदराबाद में 'जियो-इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज: नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड' (Geo-Enabling the Global Village: No one should be left behind) विषय के तहत किया गया।

- भारत की भू-स्थानिक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक 12.8% की वृद्धि दर के साथ 63,100 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कॉन्ग्रेस:

- पहली UNWGIC वर्ष 2018 में चीन के झेजियांग प्रांत के डेकिंग में आयोजित की गई थी।

- वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन (UN-GGIM) पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति प्रत्येक चार वर्ष में UNWGIC का आयोजन करती है।

- इसका उद्देश्य भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन और क्षमताओं में सदस्य देशों एवं प्रासंगिक हितधारकों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी:

- परिचय:

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी और मानव समाजों के भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने के लिये किया जाता है।

- 'भू-स्थानिक' शब्द उन प्रौद्योगिकियों के संग्रह को संदर्भित करता है जो भौगोलिक जानकारी को एकत्र करने, विश्लेषण करने, संगृहीत करने, प्रबंधित करने, वितरित करने, एकीकृत करने और प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं।

- इसमें निम्नलिखित प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं:

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी और मानव समाजों के भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने के लिये किया जाता है।

- महत्त्व:

- रोज़गार सृजन:

- यह मुख्य रूप से भारत में भू-स्थानिक स्टार्टअप के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करेगा।

- सामाजिक-आर्थिक विकास:

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी उत्पादकता बढ़ाने, टिकाऊ बुनियादी ढाँचे की योजना सुनिश्चित करने, प्रभावी प्रशासन और कृषि क्षेत्र की सहायता कर सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रमुख सहायकों में से एक बन गई है।

- अन्य लाभ:

- अन्य लाभों में स्थायी शहरी विकास, आपदाओं का प्रबंधन और शमन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर निगरानी, वन प्रबंधन, जल प्रबंधन, मरुस्थलीकरण की रोकथाम तथा खाद्य सुरक्षा शामिल हैं।

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्नत मानचित्र और मॉडल बनाए जा सकते हैं।

- इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा में स्थानिक प्रतिरूप को प्रकट करने के लिये किया जा सकता है, जिसे मानचित्रण के माध्यम से सामूहिक रूप से एक्सेस करना जटिल है।

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी स्वामित्त्व, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी आदि जैसी राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में समावेश और प्रगति को आगे बढ़ा रही है।

- रोज़गार सृजन:

भारत में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियाँ:

- बड़े बाज़ार का अभाव:

- सबसे प्रमुख बाधाओं में भारत में एक बड़े भू-स्थानिक बाज़ार का अभाव है।

- भारत की क्षमता और आकार के पैमाने पर भू-स्थानिक सेवाओं एवं उत्पादों की मांग नहीं है।

- मांग की यह कमी मुख्य रूप से सरकारी और निजी क्षेत्रों में संभावित उपयोगकर्त्ताओं के बीच जागरूकता की कमी का परिणाम है।

- कुशल जनशक्ति की कमी:

- दूसरी बाधा इस पूरे क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी रही है।

- हालाँकि भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें भू-स्थानिक में प्रशिक्षित किया जाता है, यह ज़्यादातर या तो मास्टर स्तर के कार्यक्रम या नौकरी पर प्रशिक्षण के माध्यम से होता है।

- पश्चिम के विपरीत भारत में मुख्य पेशेवरों की कमी है जो भू-स्थानिक तकनीक को पूर्णतः समझते हैं।

- डेटा की अनुपलब्धता:

- मूल डेटा की अनुपलब्धता (विशेष रूप से उच्च-रिज़ॉल्यूशन पर) भी एक बाधा है।

- डेटा साझाकरण और सहयोग पर स्पष्टता की कमी सह-निर्माण एवं संपत्ति अर्जन से रोकती है।

- समाधान का उपयोग करने हेतु तैयार नहीं:

- इसके अतिरिक्त भारत की समस्याओं को हल करने के लिये विशेष रूप से तैयार समाधान (रेडी-टू-यूज़ सॉल्यूशन) अभी भी नहीं हैं।

संबंधित पहल

- गूगल स्ट्रीट व्यू को राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (NGP), 2021 के दिशा-निर्देशों के तहत भारत के दस शहरों में लॉन्च किया गया है।

- सर्वे ऑफ इंडिया ने सारथी नामक एक वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) विकसित की है। यह उपयोगकर्त्ताओं को बहुत सारे संसाधनों के बिना भू-स्थानिक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, हेरफेर और विश्लेषण के लिये एप्लीकेशन बनाने में मदद करेगा।

- सर्वे ऑफ इंडिया के ऑनलाइन मैप्स पोर्टल में राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और तहसील स्तर के डेटा के साथ 4,000 से अधिक नक्शे हैं जिन्हें अंतिम उपयोगकर्त्ताओं के लिये अनुक्रमित किया गया है।

- नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग ऑर्गनाइजेशन (NATMO) ने भारत के सांस्कृतिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र, या आर्थिक मानचित्र जैसे विषयगत मानचित्र पोर्टल पर जारी किये हैं।

- NATMO, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधीनस्थ विभाग के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है।

- भुवन, इसरो द्वारा विकसित और होस्ट किया गया राष्ट्रीय भू-पोर्टल है जिसमें भू-स्थानिक डेटा, सेवाएँ एवं विश्लेषण के लिये उपकरण शामिल हैं।

- जियोस्पेशियल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने "भारत में जल क्षेत्र के लिये भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की क्षमता" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

आगे की राह

- भारत को तेज़ी से विकास के लिये अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, इस हेतु भू-स्थानिक जैसे क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- सभी सार्वजनिक-वित्तपोषित डेटा को सेवा मॉडल के रूप में बिना किसी शुल्क या नाममात्र के शुल्क के माध्यम से सुलभ बनाने के लिये एक भू-पोर्टल स्थापित करने की आवश्यकता है।

- सॉल्यूशन डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को विभागों में विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिये सॉल्यूशन टेम्प्लेट बनाने के लिये लगाया जाना चाहिये।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: IMF

प्रिलिम्स के लिये:वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। मेन्स के लिये:महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, भारत के हितों, विकास और संवृद्धि पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, विश्व आर्थिक आउटलुक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, 2022 का नवीनतम संस्करण जारी किया।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की मुख्य विशेषताएँ:

- भारतीय परिदृश्य:

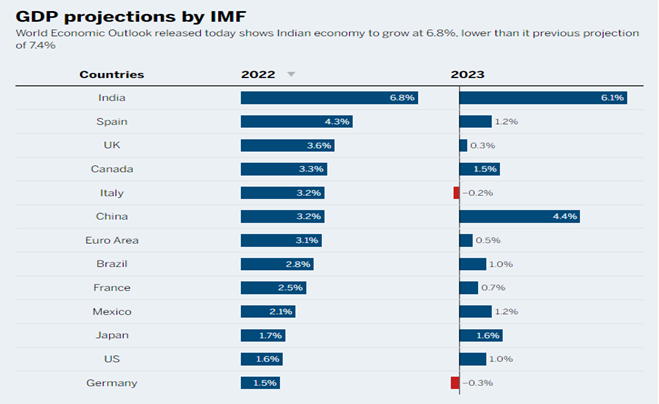

- इसने वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि को अप्रैल 2022 में शुरू हुए वित्तीय वर्ष के अनुमानित 7.4% के पूर्वानुमान से घटाकर 6.8% कर दिया है।

- इसके वर्ष 2023 में भारत की संवृद्धि दर का 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है।।

- वैश्विक परिदृश्य:

- वैश्विक संवृद्धि में वर्ष 2021 के 6% से वर्ष 2022 में 3.2% और वर्ष 2023 में 2.7% तक कमी होने का अनुमान है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी की चरम अवस्था को छोड़कर यह 2001 के बाद से सबसे कम संवृद्धि दर है।

- वर्ष 2023 में वैश्विक संवृद्धि और धीमी होने की संभावना है। इसके अनुसार सबसे अभी और खराब स्थिति आ सकती है तथा कई लोगों के लिये वर्ष 2023 मंदी का होगा।

- वर्ष 2023 में यूरो क्षेत्र में मंदी के और भी गहराने की आशंका है तथा चीन में कोरोनावायरस प्रकोप की शुरुआत के साथ दशकों के बाद सबसे कम संवृद्धि दर रहने का अनुमान है।

- मुद्रास्फीति:

- वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2021 के 4.7% से बढ़कर वर्ष 2022 में 8.8% होने का अनुमान है लेकिन इसके वर्ष 2023 में 6.5% और वर्ष 2024 तक घटकर 4.1% होने का अनुमान है।

- वैश्विक आर्थिक गतिविधि में मंदी, अधिक व्यापक और अपेक्षा से अधिक तीव्र है एवं मुद्रास्फीति भी दशकों के अनुभव से अधिक है। आर्थिक परिदृश्य मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के सफल समन्वय, यूक्रेन में युद्ध की स्थिति और चीन में विकास की संभावनाओं पर निर्भर है।

IMF के सुझाव:

- मुद्रास्फीति को सीमित करना:

- मुद्रास्फीति से निपटने, केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट को संतुलित बनाने और वास्तविक नीति दरों को उनके तटस्थ स्तर से तेज़ी से ऊपर उठाने को प्राथमिकता देने के साथ दीर्घकाल में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना चाहिये।

- मौद्रिक और राजकोषीय नीति समन्वय:

- अर्थव्यवस्थाओं में मांग को बढ़ाने के साथ अतिरिक्त सकल मांग सृजित करने और श्रम बाजारों को मजबूत करने में राजकोषीय नीति द्वारा मौद्रिक नीति का समर्थन करने की आवश्यकता है।

- मूल्य स्थिरता के बिना जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि से भविष्य में होने वाली संवृद्धि के निरर्थक होने का खतरा है।

- केंद्रीय बैंकों को अपने उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के प्रयासों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए दृढ़ता से इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

- समायोजन के दौरान कमज़ोर लोगों की रक्षा करना:

- जैसा कि जीवन यापन की लागत बढ़ती जा रही है, नीति निर्माताओं को उच्च कीमतों के प्रभाव से समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी।

- जलवायु नीतियाँ:

- त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई के बिना जलवायु परिवर्तन का अंततः दुनिया भर में स्वास्थ्य और आर्थिक परिणामों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

- वर्तमान वैश्विक लक्ष्य वैश्विक तापमान लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दशक के अंत तक उत्सर्जन में कम-से-कम 25% की कटौती की आवश्यकता होगी।

- चल रहे ऊर्जा संकट ने ऊर्जा सुरक्षा लाभों को भी उज़ागर किया है, अतः देश अक्षय और कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों के साथ जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को धीरे-धीरे स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों में स्थानांतरित कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष:

- परिचय:

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद युद्ध में तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई।

- अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी। इसलिये इन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ संतानों यानी ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के रूप में भी जाना जाता है।

- IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, यह उन 189 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं। भारत ने 27 दिसंबर, 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की।

- IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है, यह विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों (और उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।

- वर्ष 2012 में एक कोष के जनादेश के अंतर्गत वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को शामिल करने के लिये इसको अद्यतित किया गया।

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद युद्ध में तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई।

- IMF की रिपोर्ट:

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

- यह IMF का एक सर्वेक्षण है जिसे आमतौर पर वर्ष में दो बार- अप्रैल और अक्तूबर के महीनों में प्रकाशित किया जाता है।

- यह निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है।

- पूर्वानुमान के अपडेट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी और जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल व अक्तूबर में प्रकाशित होने वाली मुख्य WEO रिपोर्ट्स के बीच का समय है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न: ‘‘त्वरित वित्तीयन प्रपत्र” (Rapid Financing Instrument) और ‘‘त्वरित ऋण सुविधा” (Rapid Credit Facility), निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिये जाने के उपबंधों से संबंधित हैं? (a) एशियाई विकास बैंक उत्तर: (b) व्याख्या:

Q. “स्वर्ण ट्रान्श” (रिज़र्व ट्रान्श) निर्दिष्ट करता है: (2020) (a) विश्व बैंक की एक ऋण व्यवस्था उत्तर: (d) Q. 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' (2016) किसके द्वारा तैयार की जाती है? (a) यूरोपीय केंद्रीय बैंक उत्तर: (b) प्रश्न: विश्व बैंक और IMF, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स को जुडवाँ संस्था के रूप में जाना जाता है, विश्व की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था की संरचना का समर्थन करने वाले दो अंतर-सरकारी स्तंभ हैं। विश्व बैंक और IMF कई सामान्य विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, फिर भी उनकी भूमिका, कार्य और अधिदेश स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। व्याख्या कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2013) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन)

प्रिलिम्स के लिये:पीएम-डिवाइन, पीएम गति शक्ति, पूर्वोत्तर क्षेत्र मेन्स के लिये:भारत के लिये पूर्वोत्तर का महत्त्व, पूर्वोत्तर भारत से संबंधित चुनौतियाँ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन/PM-DevINE) को मंज़ूरी दी।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में विकास अंतराल को दूर करने के लिये केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।

पीएम-डिवाइन योजना:

- परिचय:

- यह 100% केंद्रीय वित्तपोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

- पीएम-डिवाइन योजना में वर्ष 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्षों) तक चार साल की अवधि में 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा।

- पीएम-डिवाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त है। यह मौजूदा केंद्र और राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं होगी।

- कार्यान्वयन:

- यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों/ एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाएगी।

- उद्देश्य:

- पीएम गति शक्ति में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढाँचे को निधि देना;

- एनईआर द्वारा महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना;

- युवाओं और महिलाओं के लिये आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना;

- विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को कम करना।

भारत के लिये पूर्वोत्तर का महत्त्व:

- सामरिक महत्त्व: पूर्वोत्तर भारत दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे का प्रवेश द्वार है। यह म्याँमार के लिये भारत का भूमि-पुल है।

- भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के पूर्व की ओर संलग्नता की क्षेत्रीय अग्रिम पंक्ति पर रखती है।

- सांस्कृतिक महत्त्व: पूर्वोत्तर भारत दुनिया के सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्रों में से एक है। यह 200 से अधिक जनजातियों का घर है। लोकप्रिय त्योहारों में नगालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, सिक्किम का पांग ल्हाबसोल आदि शामिल हैं।

- पूर्वोत्तर भारत दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से मुक्त क्षेत्र है।

- पूर्वोत्तर की संस्कृतियों की समृद्धता कपड़ों पर बनी चित्रकारी और इसके अत्यधिक विकसित लोक नृत्य रूपों जैसे बिहू (असम) में परिलक्षित होती है।

- मणिपुर में पवित्र उपवनों में प्रकृति की पूजा करने की परंपरा है, जिसे उमंगलाई कहा जाता है।

- आर्थिक महत्त्व: आर्थिक रूप से यह क्षेत्र चाय, तेल और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है।

- यहाँ 50000 मेगावाट की जलविद्युत शक्ति और जीवाश्म ईंधन के प्रचुर भंडार के साथ एक स्थापित विद्युतगृह है।

- पारिस्थितिक महत्त्व: पूर्वोत्तर भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों और पादपों की जैवविविधता में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।

पूर्वोत्तर भारत से संबंधित वर्तमान चुनौतियाँ:

- शेष भारत से अलगाव: भौगोलिक कारणों और शेष भारत के साथ अविकसित परिवहन ढाँचे के कारण इस क्षेत्र तक पहुँच हमेशा कमज़ोर रही है।

- कुशल बुनियादी ढाँचे का अभाव: बुनियादी ढाँचे यानी भौतिक (जैसे सड़क मार्ग, जलमार्ग, ऊर्जा आदि) के साथ-साथ सामाजिक बुनियादी ढाँचा (उदाहरण के लिये शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएँ) किसी भी क्षेत्र के मानव विकास और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।।

- पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की खराब स्थिति है।

- औद्योगिक विकास की धीमी गति: औद्योगिक विकास के मामले में पूर्वोत्तर ऐतिहासिक रूप से अविकसित रहा है।

- प्रादेशिक संघर्ष: पूर्वोत्तर के भीतर मौजूदा अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघर्ष रहे हैं, जो अक्सर ऐतिहासिक सीमा विवादों एवं भिन्न जातीय, आदिवासी या सांस्कृतिक समानता पर आधारित होते हैं। उदाहरण: असम-मिज़ोरम सीमा विवाद।

- विद्रोह और राजनीतिक मुद्दे: उग्रवाद या आतंकवाद एक राजनीतिक हथियार है और अक्सर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से जन्म लेता है।

- पूर्वोत्तर राज्यों ने अन्य भारतीय राज्यों से शोषण और अलगाव की भावना के साथ विद्रोही गतिविधियों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का उदय देखा है।

पूर्वोत्तर में प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:

- रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी:

- 4,000 किमी. सड़कें, 2,011 किमी. की 20 रेलवे परियोजनाएंँ और 15 हवाई कनेक्टिविटी परियोजनाएंँ विकसित की जा रही हैं।

- जलमार्ग कनेक्टिविटी:

- गंगा, ब्रह्मपुत्र व बराक नदियों के राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा पर NW-1, ब्रह्मपुत्र पर NW-2 और बराक पर NW-16) बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये विकास के चरण में हैं।

- ईस्टर्न वाटरवेज़ कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड:

- यह 5,000 किमी. नौगम्य जलमार्ग प्रदान करके पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ेगा।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (NERPSIP):

- NERPSIP इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मज़बूत करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

- सरकार विद्युत पारेषण और वितरण, मोबाइल नेटवर्क, 4जी तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं पर भी ज़ोर दे रही है।

आगे की राह

- बुनियादी ढाँचे में निवेश से रोज़गार का सृजन होगा और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलनों को विफल करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

- भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, इसलिये भारत के पूर्वोत्तर में समावेशी विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा विकास सबसे अच्छा विकल्प होगा।

- यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्न (पीवाईक्यू):

- पूर्वोत्तर भारत में उपप्लवियों की सीमा पार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्याँमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये । साथ ही इन चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिये। (2019)

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

सार्वजानिक-निजी भागीदारी के माध्यम से 16 स्टेशनों के लिये बोली लगाएगा रेलवे

प्रिलिम्स के लिये:पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल, बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी), बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ), बिल्ड-ऑपरेट-लीज-ट्रांसफर (बीओएलटी) डिज़ाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी), लीज -विकास-संचालन (एलडीओ), संचालन-रखरखाव-स्थानांतरण (ओएमटी), आदर्श स्टेशन योजना। मेन्स के लिये:सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विभिन्न निवेश मॉडल का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

रेल मंत्रालय सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership-PPP) मॉडल के तहत 16 स्टेशनों के लिये बोली लगाने की योजना बना रहा है। यात्रियों के लिये बेहतर बुनियादी सुविधाओं और पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये इन रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जाएगा।

- यह उन 1253 रेलवे स्टेशनों के अतिरिक्त है, जिन्हें आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिये चिह्नित किया गया है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):

- परिचय:

- यह सार्वजनिक संपत्ति और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिये सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं, जैसे सड़कों, पुलों, या अस्पतालों को निजी वित्तपोषण के साथ पूरा करने की अनुमति देती है।

- इस प्रकार की साझेदारी में,निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिये निवेश किया जाता है।

- चूंँकि PPP मॉडल में सेवाएँ प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा ज़िम्मेदारी का पूर्ण प्रतिधारण शामिल है, यह निजीकरण की प्रक्रिया नहीं है।

- इसमें निजी और सार्वजनिक इकाई के मध्य जोखिम का एक सुव्यवस्थित तरीके से आवंटन होता है।

- निजी इकाई को खुली प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर चुना जाता है और वह प्रदर्शन आधारित भुगतान प्राप्त करती है।

- PPP मार्ग उन विकासशील देशों में एक विकल्प हो सकता है, जहाँ सरकारों को महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये ऋण लेने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- यह बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने या उन्हें क्रियान्वित करने में आवश्यक विशेषज्ञता भी प्रदान कर सकता है।

- लाभ:

- PPP मॉडल निवेश, परिचालन दक्षता और आधुनिक एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी को शामिल करता है।

- PPP के तहत रेलवे रेल पटरियों के साझा उपयोग के लिये प्रदान करती हैं, जिससे राज्यों और निजी निवेशकों के लिये लाभ एवं राजस्व आधार (या कम लागत के आधार) को बढ़ाया जा सकता है।

- PPP रेलवे परियोजनाएँ रेल पटरियों के साझा उपयोग के लिये प्रदान करती हैं, जो राज्यों और निजी निवेशकों के लिये दक्षता लाभ और बढ़े हुए राजस्व आधार (या कम लागत के आधार) हो सकते हैं।

- इसके अतिरिक्त इससे प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हो सकती है और रेलवे के बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण हो सकता है।

- चुनौतियाँ:

- PPP परियोजनाएँ मौजूदा अनुबंधों में विवाद, पूंजी की अनुपलब्धता और भूमि अधिग्रहण से संबंधित नियामक बाधाओं जैसे मुद्दों में उलझी हुई हैं।

- भूमि अधिग्रहण में देरी होने के कारण PPP को व्यवहार में विनियमित करने में भारत सरकार का खराब रिकॉर्ड है।

- ऐसा माना जाता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के एक बड़े हिस्से में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये ऋण शामिल हैं।

- कई क्षेत्रों में PPP परियोजनाएँ क्रोनी कैपिटलिज़्म के वाहक के रूप में तब्दील हो गई हैं।

- बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में कई PPP परियोजनाएँ "राजनीति से जुड़ी कंपानियों" द्वारा चलाई जाती हैं जिन्होंने अनुबंध हासिल करने के लिये राजनीतिक संपर्क का उपयोग किया होता है।

- PPP कंपनियाँ कम राजस्व या लागत में वृद्धि जैसे कारणों का हवाला देकर अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने के लिये हर अवसर का उपयोग करती हैं जो भारत में एक मानदंड बन गया है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के प्रकार:

- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT): यह एक पारंपरिक PPP मॉडल है जिसमें निजी भागीदार डिज़ाइन, निर्माण, संचालन (अनुबंधित अवधि के दौरान) और सुविधा को सार्वजनिक क्षेत्र में वापस स्थानांतरित करने के लिये ज़िम्मेदार होते है।

- निजी क्षेत्र के भागीदार को किसी परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था करनी होती है और इसके निर्माण एवं रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेनी होती है।

- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के भागीदारों को उपयोगकर्त्ताओं से राजस्व एकत्र करने की अनुमति देगा। PPP मोड के तहत NHAI द्वारा अनुबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ BOT मॉडल का एक प्रमुख उदाहरण है।

- बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO): इस मॉडल में नवनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी पार्टी के पास रहेगा।

- पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों पर सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदार परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की 'खरीद' करने पर सहमति बनाई जाती है।

- बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT): इसके अंतर्गत समय पर बातचीत के बाद परियोजना को सरकार या निजी ऑपरेटर को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

- BOOT मॉडल का उपयोग राजमार्गों और बंदरगाहों के विकास के लिये किया जाता है।

- बिल्ड-ऑपरेट-लीज़-ट्रांसफर (BOLT): इस मॉडल में सरकार निजी साझेदार को सुविधाओं के निर्माण, डिज़ाइन, स्वामित्त्व और लीज़ का अधिकार देती है तथा लीज अवधि के अंत में सुविधा का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित किया जाता है।

- डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट(DBFO): इस मॉडल में अनुबंधित अवधि के लिये परियोजना के डिज़ाइन, उसके विनिर्माण, वित्त और परिचालन का उत्तरदायित्त्व निजी साझीदार पर होता है।

- लीज़-डेवलप-ऑपरेट (LDO): इस प्रकार के निवेश मॉडल में या तो सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पास नवनिर्मित बुनियादी ढाँचे की सुविधा का स्वामित्व बरकरार रहता है और निजी प्रमोटर के साथ लीज़ समझौते के रूप में भुगतान प्राप्त किया जाता है।

- इसका पालन अधिकतर एयरपोर्ट सुविधाओं के विकास में किया जाता है।

- इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल: इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग कार्य के लिये बोलियाँ आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के प्रावधान तक सीमित होती है। इस मॉडल की एक समस्या यह है कि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।

- हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM): भारत में नया HAM, BOT-एन्युइटी और EPC मॉडल का मिश्रण है। डिज़ाइन के अनुसार, सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों में परियोजना लागत का 40% योगदान देगी। शेष भुगतान सृजित परिसंपत्तियों और विकासकर्त्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आदर्श स्टेशन योजना:

- विषय: रेल मंत्रालय की आदर्श स्टेशन योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के उपनगरीय स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों में अद्यतन करना है।

- इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का चयन सुविधाओं के उन्नयन की पहचान की आवश्यकता पर आधारित है।

- प्रमुख बिंदु:

- आदर्श स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और उन्नत किया जाएगा जैसे:

- स्टेशन भवन के अग्रभाग का सुधार।

- यातायात संचालन को विधिवत सुव्यवस्थित करना

- मंच की सतह में सुधार

- मौजूदा प्रतीक्षालय और विश्रामालयों में सुधार

- शौचालय की सुविधा

- फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान

- लिफ्ट और एस्केलेटर आदि की व्यवस्था।

- उन्नयन प्रक्रिया की निगरानी भारत सरकार और भारतीय रेलवे द्वारा की जाएगी।

- आदर्श स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और उन्नत किया जाएगा जैसे:

आगे की राह

- नई परियोजनाएँ, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर पारगमन परियोजनाएँ, गतिशीलता बढ़ाने और भूमि उपयोग प्रतिरूप में बदलावों की शृंखला के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। PPP में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को बेहतर और तेज़ी से वितरित करने की क्षमता है। वर्तमान में PPP अनुबंध राजकोषीय लाभों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

- इस मॉडल को अपनाने से पहले रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के संभावित लाभों और प्रभावोत्पादकता की गंभीरता के साथ मूल्यांकन की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में हवाई अड्डों के विकास का परीक्षण कीजिये। इस संबंध में अधिकारियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? (मुख्य परीक्षा, 2017) प्रश्न. ढाँचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में PPP मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2022) |

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

शासन व्यवस्था

भारत में ऑनलाइन गेमिंग बाज़ार

प्रिलिम्स के लिये:ऑनलाइन गेमिंग, जुआ, डिजिटल इंडिया, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, बेटिंग। मेन्स के लिये:ऑनलाइन गेमिंग और उसका प्रभाव |

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा गठित टास्क फोर्स ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के लिये अपनी सिफारिशों की एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की है।

टास्क फोर्स की सिफारिशें:

- ऑनलाइन गेमिंग हेतु केंद्रीय स्तर का कानून:

- ऑनलाइन गेमिंग के लिये केंद्रीय स्तर का कानून वास्तविक धन और मुफ्त गेम पर लागू होना चाहिये, जिसमें ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट तथा कार्ड गेम शामिल हैं।

- बिना किसी वास्तविक धन के दाँव के रूप में कैज़ुअल गेम को ऐसे नियमों के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, जब तक कि भारत में उनके उपयोगकर्त्ताओं की संख्या अधिक न हो।

- ऑनलाइन गेमिंग उद्योग हेतु नियामक निकाय:

- इसने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिये एक नियामक निकाय बनाने की भी सिफारिश की है।

- निकाय यह निर्धारित करेगा कि कौशल या अवसर के खेल के रूप में क्या योग्यता है, और तद्नुसार विभिन्न गेमिंग प्रारूपों को प्रमाणित करता है, अनुपालन और प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।

- "गेम ऑफ स्किल" मुख्य रूप से एक अवसर के बजाय किसी खिलाड़ी की विशेषज्ञता के मानसिक या शारीरिक स्तर पर आधारित होता है।

- "गेम ऑफ चांस" हालाँकि मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के यादृच्छिक कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है। गेम ऑफ चांस में कौशल का उपयोग मौजूद होता है लेकिन उच्च स्तर का मौका सफलता को निर्धारित करता है।

- त्रि-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र:

- ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिये सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत निर्धारित एक त्रि-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र, जिसमें शामिल हैं:

- गेमिंग प्लेटफॉर्म स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रणाली,

- उद्योग का स्व-नियामक निकाय,

- सरकार के नेतृत्व में एक निरीक्षण समिति।

- ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिये सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत निर्धारित एक त्रि-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र, जिसमें शामिल हैं:

- एक कानूनी इकाई के रूप में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म:

- भारतीय उपयोगकर्त्ताओं को रियल मनी ऑनलाइन गेम की पेशकश करने वाले किसी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म (घरेलू या विदेशी) को भारतीय कानून के तहत शामिल एक कानूनी इकाई की आवश्यकता होगी।

- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत इन प्लेटफाॅर्मों को 'रिपोर्टिंग संस्थाओं' के रूप में भी माना जाएगा।

- इन प्लेटफाॅर्मों को वित्तीय खुफिया इकाई-भारत को संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता होगी।

- क्षेत्र का विनियमन:

- MeitY द्वारा विनियमन:

- MeitY ई-स्पोर्ट्स श्रेणी को छोड़कर ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिये नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर सकता है, जिसका नेतृत्व खेल विभाग कर सकता है।

- MeitY द्वारा विनियमन के दायरे में केवल ऑनलाइन गेमिंग, यानी ‘गेम्स ऑफ स्किल’ शामिल होने चाहिये।

- टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार, ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के प्रकृति में संयोग के खेल होने के मुद्दों को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिये।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विनियमन:

- ऑनलाइन गेमिंग के कुछ अन्य पहलुओं जैसे विज्ञापन, सामग्री वर्गीकरण से संबंधित आचार संहिता आदि को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जा सकता है।

- उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा विनियमन:

- उपभोक्ता मामले मंत्रालय अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिये इस क्षेत्र को विनियमित कर सकता है।

- MeitY द्वारा विनियमन:

केंद्रीय स्तर पर एक कानून का उद्देश्य:

- ऑनलाइन गेमिंग एक राज्य विषय होने के नाते:

- ऑनलाइन गेमिंग राज्य का विषय रहा है, लेकिन राज्य सरकारों के अनुसार, उन्हें अपने राज्य के भीतर कुछ एप्स या वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के नियम को लागू करना बेहद मुश्किल होता है।

- इसके अलावा चिंता का अन्य विषय यह है कि एक राज्य में पारित नियम दूसरे में लागू नहीं होते हैं, जिससे देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के तरीके में असंगतता पैदा हुई है।

- राज्य सरकारों के पास बाहरी सट्टेबाज़ी वेबसाइटों के लिये ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने हेतु केंद्र के समान इन्हें अवरुद्ध करने की शक्तियाँ भी नहीं हैं।

- सामाजिक सरोकार:

- देश में ऑनलाइन गेम के प्रसार से उत्पन्न होने वाली कई सामाजिक चिंताओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

- देश के विभिन्न हिस्सों में ऑनलाइन गेम पर लोगों द्वारा बड़ी रकम गँवाने की कई घटनाएँ और इनकी वजह से होने वाली आत्महत्या की घटनाएँ सामने आई हैं।

- नियामक ढाँचे की अनुपलब्धता:

- इसके साथ ही वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिये कोई नियामक ढाँचा नहीं है जैसे कि शिकायत निवारण तंत्र, खिलाड़ी संरक्षण उपायों को लागू करना, डेटा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा एवं भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध आदि।

भारत के ऑनलाइन गेमिंग बाज़ार का विस्तार:

- राजस्व और उद्योग वृद्धि:

- भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2022 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है और वर्ष 2025 में इसके 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- देश में यह उद्योग वर्ष 2017-2020 के बीच 38% की CAGR से बढ़ा, जबकि चीन में 8% और अमेरिका में 10% था।

- 15% की CAGR वृद्धि के साथ वर्ष 2024 तक इसका राजस्व बढ़कर 153 बिलियन रुपए होने की संभावना है।

- उपयोगकर्त्ताओं में वृद्धि:

- भारत में भुगतान करने वाले नए गेमिंग उपयोगकर्त्ताओं (NPUs) का प्रतिशत लगातार दो वर्षों से दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है जो वर्ष 2020 में 40% और वर्ष 2021 में 50% तक पहुँच गया है।

- EY FICCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लेनदेन-आधारित गेम का राजस्व 26% बढ़ा है और भुगतान करने वाले गेमर्स की संख्या 17% बढ़कर वर्ष 2020 के 80 मिलियन से वर्ष 2021 में 95 मिलियन हो गई।

आगे की राह

- मज़बूत नीतिगत ढाँचा:

- भारत ई-गेमिंग उद्योग की क्षमता का दोहन करने, राजस्व को अधिकतम करने और वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता बनने की दिशा में प्रयास करने के लिये मज़बूत नीतिगत ढाँचे और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।

- संचालन की देखरेख करने, सामाजिक मुद्दों के समाधान वाली प्रगतिशील नीतियों का मसौदा तैयार करने, स्किल या चांस के खेल को उपयुक्त रूप से वर्गीकृत करने, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने और अपराध को रोकने हेतु एक सरकारी निकाय की आवश्यकता है।

- सरकार और गेमिंग कंपनियों के बीच सहयोग:

- गेमिंग कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन को रोकने के लिये गेमर्स को शिक्षित करने तथा केवाईसी करने एवं उपयोगकर्त्ता प्रमाणीकरण आदि जैसी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं द्वाराा उत्तरदायी गेमिंग को बढ़ावा देने के लिये सरकार के साथ काम करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A

प्रिलिम्स के लिये:सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 A, अनुच्छेद 19(1)(a), मेन्स के लिये:भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नीतियों, सरकारी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया।

- हालाँकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल धारा 66A के तहत लगाए गए आरोप पर लागू होगा और किसी मामले में अन्य अपराधों पर लागू नहीं होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A:

- परिचय:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A ने किसी भी व्यक्ति के लिये कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक दंडनीय अपराध बना दिया है।

- इस प्रावधान ने किसी व्यक्ति के लिये ऐसी जानकारी भेजना दंडनीय बना दिया जिसे वे निषेध मानते थे।

- सोशल मीडिया संदेश "आसामाजिक" या "बेहद आक्रामक" होने पर धारा 66A के तहत तीन साल की कैद निर्धारित की गई थी।

- ई-मेल भेजने के क्रम में असुविधा होने या प्राप्तकर्त्ता को धोखा देने या गुमराह करने और यहाँ तक कि संदेश की उत्पत्ति में फेरबदल को भी इस धारा के तहत दंडनीय माना गया था।

- न्यायालय ने वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया।

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के आधार पर ऑनलाइन भाषण पर प्रतिबंध से संबंधित धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया था।

- इसमें कहा गया कि ऑनलाइन मध्यस्थ, केवल न्यायालय या सरकारी प्राधिकरण से आदेश प्राप्त करने पर प्लेटफॉर्म से सामग्री को हटाने के लिये बाध्य होंगे।

- धारा 66A से संबंधित मुद्दे:

- अपरिभाषित कार्यों के आधार पर:

- धारा 66A की कमज़ोरी इस तथ्य में निहित है कि इसमें अपरिभाषित कार्यों को अपराध का आधार बनाया गया था: जैसे कि "असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान" (Inconvenience, Danger, Obstruction and Insult)। ये सभी संविधान के अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, के अपवादों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

- कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं:

- इसके अतरिक्त अदालत ने पाया था कि धारा 66A में समान उद्देश्य वाले कानून के अन्य वर्गों की तरह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं थे जैसे- कार्रवाई करने से पहले केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता।

- स्थानीय अधिकारी स्वायत्त रूप से अपने राजनीतिक प्रमुखों/व्यक्तियों की इच्छा के इतर कार्य कर सकते हैं।

- इसके अतरिक्त अदालत ने पाया था कि धारा 66A में समान उद्देश्य वाले कानून के अन्य वर्गों की तरह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं थे जैसे- कार्रवाई करने से पहले केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता।

- मौलिक अधिकारों के विरुद्ध:

- धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन का अधिकार) दोनों के विपरीत थी।

- सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदान किये गए भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है।

- धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन का अधिकार) दोनों के विपरीत थी।

- अपरिभाषित कार्यों के आधार पर:

आगे की राह

- एक ऐसी प्रणाली से आगे बढ़ने की सख्त आवश्यकता है जहाँ न्यायिक निर्णयों के बारे में संचार ईमानदार अधिकारियों की पहल द्वारा हो, एक ऐसे तरीके से जो मानवीय त्रुटि पर निर्भर न हो। तात्कालिकता को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है।

- असंवैधानिक कानूनों को लागू करना जनता के पैसे की बर्बादी है।

- लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब तक इस बुनियादी दोष को दूर नहीं किया जाता है, तब तक कुछ व्यक्ति अपने जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रहेंगे।

- वे अपनी गरीबी और अज्ञानता एवं अपने अधिकारों की मांग करने में असमर्थता के अलावा किसी अन्य कारण से कानून विहीन गिरफ्तारी तथा नज़रबंदी का अपमान सहेंगे।

स्रोत: द हिंदू