जैव विविधता और पर्यावरण

भारत का मृदा अपरदन संकट

|

प्रिलिम्स के लिये: मृदा अपरदन, संशोधित सार्वभौमिक मृदा हानि समीकरण के कारक, ब्रह्मपुत्र घाटी, मृदा अपरदन में योगदान करने वाले कारक। मेन्स के लिये: भारत में मृदा स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियाँ, कृषि से संबंधित मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

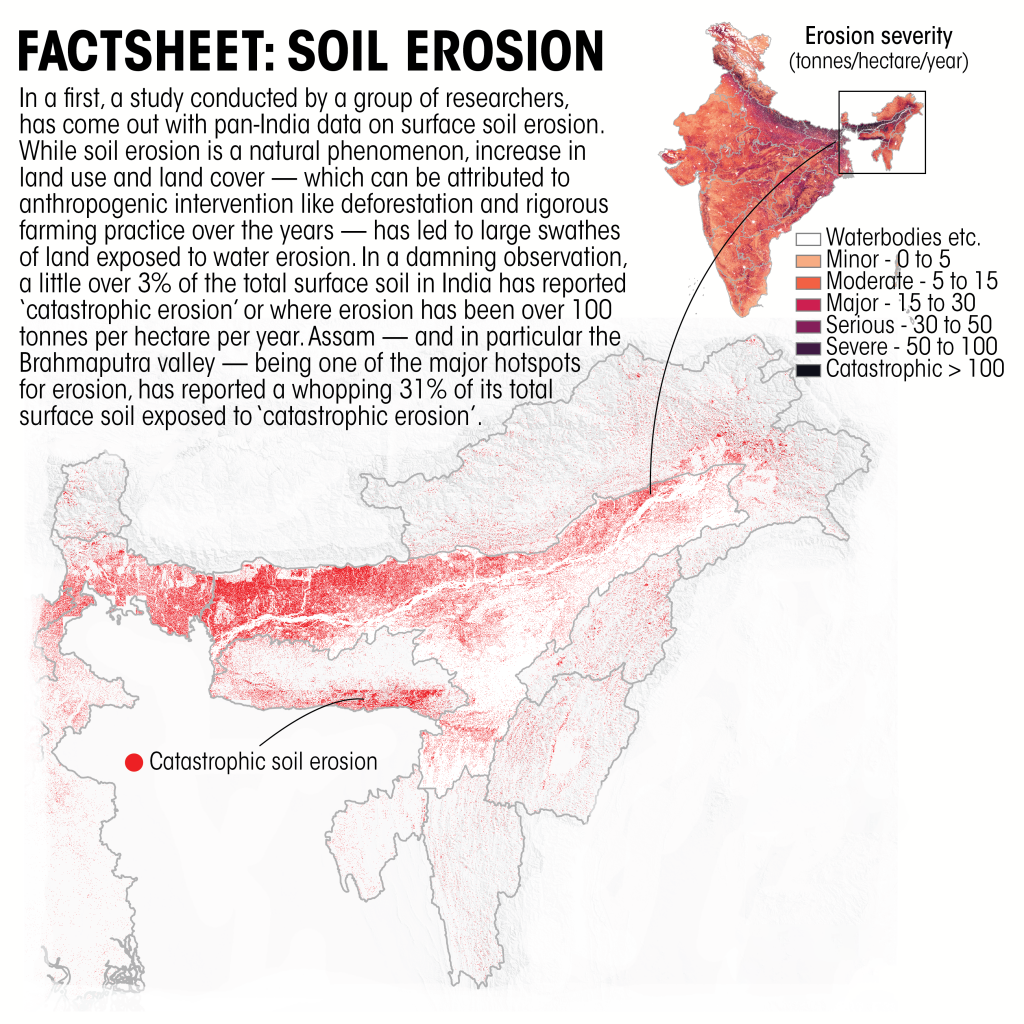

एक हालिया अध्ययन ने पूरे भारत में मृदा अपरदन की चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला है, जिससे कृषि उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियों एवं निहितार्थों का खुलासा हुआ है।

शोधकर्त्ताओं ने अखिल भारतीय मृदा अपरदन के आकलन के लिये संशोधित सार्वभौमिक मृदा हानि समीकरण (RUSLE) का उपयोग किया। समीकरण अनुमानित फसल हानि, वर्षा, मृदा के कटाव और भूमि प्रबंधन प्रथाओं जैसे कारकों पर विचार करता है।

अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं?

- भारत की 30% भूमि "सामान्य" मृदा अपरदन का सामना कर रही है, जबकि 3% भूमि को "विनाशकारी" ऊपरीमृदा के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

- असम में ब्रह्मपुत्र घाटी को मृदा अपरदन के लिये देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है।

- ओडिशा मानवजनित हस्तक्षेपों के कारण "विनाशकारी" अपरदन के लिये एक और हॉटस्पॉट के रूप में उजागर हुआ है।

- विनाशकारी अपरदन को प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 100 टन से अधिक मृदा के नष्ट होने के रूप में परिभाषित किया जाता है।

भारत में मृदा अपरदन की स्थिति क्या है?

- परिचय: मृदा अपरदन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित या विस्थापित किया जाता है।

- यह जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति आवरण और मानवीय गतिविधियों जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग दरों पर हो सकता है।

- मृदा अपरदन में योगदान देने वाले कारक:

- प्राकृतिक कारण:

- वायु: तेज़ वायु ढीली मृदा के कणों को उठा सकती है और विशेषकर विरल वनस्पति वाले शुष्क क्षेत्रों में उन्हें दूर ले जा सकती है।

- जल: भारी वर्षा या तेज़ी से बहता जल मृदा के कणों को अलग कर सकता है और विशेष रूप से ढलान वाली भूमि पर या जहाँ वनस्पति आवरण कम होता है, उनका परिवहन कर सकता है।

- हिमनद और बर्फ: हिमनदों की गति भारी मात्रा में मृदा को बहा कर ले जा सकती है, जबकि ठंड और जल के पिघलने के चक्र के कारण मृदा के कण टूट सकते हैं तथा अपरदन के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

- प्राकृतिक कारण:

- मानव-प्रेरित कारक:

- वनों की कटाई: वनों की कटाई करने से पेड़ और अन्य वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं जो मृदा को अपनी जड़ों से पकड़कर रखते हैं।

- इससे मृदा वायु और वर्षा की पूरी ताकत के संपर्क में आ जाती है, जिससे इसके अपरदन का खतरा बढ़ जाता है।

- खराब कृषि पद्धतियाँ: अत्यधिक जुताई जैसी पारंपरिक खेती की पद्धतियाँ मृदा की संरचना को नष्ट कर सकती हैं और इसे अपरदन के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं।

- परती अवधि के दौरान खेतों को खाली छोड़ना या अपर्याप्त फसल चक्र का उपयोग करने जैसी प्रथाएँ भी इस समस्या में योगदान करती हैं।

- अत्यधिक चराई: जब पशुधन किसी क्षेत्र को बहुत अधिक मात्रा में चरते हैं, तो वे वनस्पति आवरण को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिससे मृदा अनावृत हो जाती है और अपरदन के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

- निर्माण गतिविधियाँ: निर्माण परियोजनाओं के दौरान भूमि की सफाई और खुदाई से मिट्टी खराब होती है तथा इसके मृदा के कटाव का खतरा बढ़ जाता है, खासकर अगर उचित सावधानी न बरती जाए।

- वनों की कटाई: वनों की कटाई करने से पेड़ और अन्य वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं जो मृदा को अपनी जड़ों से पकड़कर रखते हैं।

- भारत में निम्नीकृत मिट्टी: राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो के अनुसार, भारत में लगभग 30% मिट्टी निम्नीकृत है।

- इसमें से लगभग 29% समुद्र में नष्ट हो जाती है, 61% एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है और 10% जलाशयों में जमा हो जाती है।

भारत में मृदा स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- कम जैविक कार्बन सामग्री: भारतीय मृदा में आमतौर पर जैविक कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, जो उर्वरता और जल संग्रहण (Water Retention) के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- भारत में मृदा जैविक कार्बन (Soil organic carbon) तत्व पिछले 70 वर्षों में 1 प्रतिशत से घटकर 0.3 प्रतिशत रह गया है।

- पोषक तत्त्वों की कमी: भारतीय मृदा का एक बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे प्रमुख पोषक तत्त्वों की कमी से प्रभावित है।

- रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता इस समस्या को बढ़ाती है।

- जल प्रबंधन मुद्दे: जल की कमी और अनुचित सिंचाई पद्धतियाँ दोनों ही मृदा के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती हैं। अपर्याप्त जल से लवणीकरण हो सकता है, जबकि अधिक सिंचाई से जलभराव हो सकता है, जिससे मृदा की उर्वरता और संरचना दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

- भारत में सिंचाई का लगभग 70% जल किसानों के खराब जल प्रबंधन के कारण बर्बाद हो जाता है।

- सामाजिक आर्थिक कारक: जनसंख्या दबाव और आर्थिक बाधाओं के कारण भूमि विखंडन से किसानों के लिये मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने वाली टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना कठिन हो सकता है।

- भारत में प्रति किसान औसत जोत का आकार 1-1.21 हेक्टेयर है।

मृदा संरक्षण से संबंधित सरकार की पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन:

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:

- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY): जैविक खेती को बढ़ावा देकर, PKVY का लक्ष्य रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करना है, जिससे मृदा के पोषक तत्त्वों एवं जैविक पदार्थों की प्राकृतिक पुनःपूर्ति हो सके और मृदा का स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

- नीम कोटेड यूरिया: नीम कोटेड यूरिया का स्राव धीमा हो जाता है, जिससे पौधों में नाइट्रोजन लंबे समय तक उपलब्ध रहती है और बर्बादी कम होती है।

- इससे उर्वरक की आवश्यकता कम होती है और लंबे समय तक मृदा का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

- पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना: यह योजना यूरिया से नाइट्रोजन के अलावा पौधों के लिये आवश्यक पोषक तत्त्वों (फॉस्फोरस और पोटेशियम) को खरीदने के लिये सब्सिडी देने पर केंद्रित है।

- यह संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करता है, नाइट्रोजन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है, जो समय के साथ मृदा के स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकता है।

मृदा अपरदन को रोकने एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- बायोचार एवं जैव उर्वरक: बायोचार अनुप्रयोग को जैव उर्वरकों के साथ जोड़ना एक सशक्त रणनीति हो सकती है।

- बायोचार में पोषक तत्त्व एवं जल होता है, जबकि जैव उर्वरक पोषक तत्त्वों की उपलब्धता तथा मृदा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इससे किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सकती है और साथ ही मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो सकती है।

- बायोचार एक कोयला जैसा पदार्थ होता है जो फसल के अवशेष, खाद अथवा खरपतवार जैसे कार्बनिक पदार्थों के पायरोलिसिस (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना) द्वारा उत्पादित होता है।

- जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्मजीव हैं जो मृदा की उर्वरता एवं पौधों की वृद्धि में सुधार कर सकते हैं।

- बायोचार में पोषक तत्त्व एवं जल होता है, जबकि जैव उर्वरक पोषक तत्त्वों की उपलब्धता तथा मृदा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इससे किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सकती है और साथ ही मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो सकती है।

- परिशुद्ध कृषि हेतु ड्रोन तकनीक: नमो ड्रोन दीदी योजना को मृदा संरक्षण से जोड़ा जा सकता है।

- मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर से लैस ड्रोन बड़े क्षेत्रों में पोषक तत्त्वों के स्तर, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के साथ नमी के स्तर जैसे मृदा के स्वास्थ्य मापदंडों को निर्धारित कर सकते हैं

- इस डेटा का उपयोग उर्वरक के सटीक अनुप्रयोग तथा संशोधन, अपशिष्ट को कम करने एवं प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिये किया जा सकता है।

- ड्रोन का उपयोग लक्षित बुवाई तथा खरपतवार नियंत्रण के लिये भी किया जाता है, जिससे मृदा में मौजूद प्रदूषकों को न्यूनतम किया जा सकता है।

- पुनर्योजी कृषि प्रथाएँ: बिना जुताई वाली कृषि को एकीकृत करने तथा खाद का उपयोग करने से विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के लिये एक अनुकूलित दृष्टिकोण निर्मित किया जा सकता है।

- इसके अतिरिक्त, बहु-प्रजाति कवर क्रॉपिंग जैसी नवीन कवर क्रॉपिंग तकनीकों की खोज से खरपतवार को समाप्त करने एवं बेहतर मृदा संरचना जैसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. मृदा अपरदन की चुनौतियों से निपटने में वर्तमान सरकारी नीतियों एवं पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये, और साथ ही स्थायी मृदा प्रबंधन के लिये नवीन रणनीतियों को प्रस्तुत कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (A) केवल 1 और 2 उत्तर: (B) मेन्स:प्रश्न. एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) कृषि उत्पादन को बनाए रखने में कहाँ तक सहायक है? (2019) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे को भारत ने किया खारिज़

प्रिलिम्स के लिये:भारत-चीन विवाद, तिब्बत, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC), 1962 चीन-भारत युद्ध। मेन्स के लिये:भारत-चीन विवाद, भारत-चीन विवाद, बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत-चीन संबंधों को प्रभावित कर रही है, आगे की राह। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदल दिया है, जिसे भारत ने यह कहते हुए खारिज़ कर दिया कि "आविष्कृत" नाम निर्दिष्ट करने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा।

- चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने ज़ंगनान (अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम) के मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की, जिस पर बीजिंग दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है।

- अप्रैल 2023 में भी जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों की तीसरी सूची जारी की थी तो भारत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्या है?

- पृष्ठभूमि:

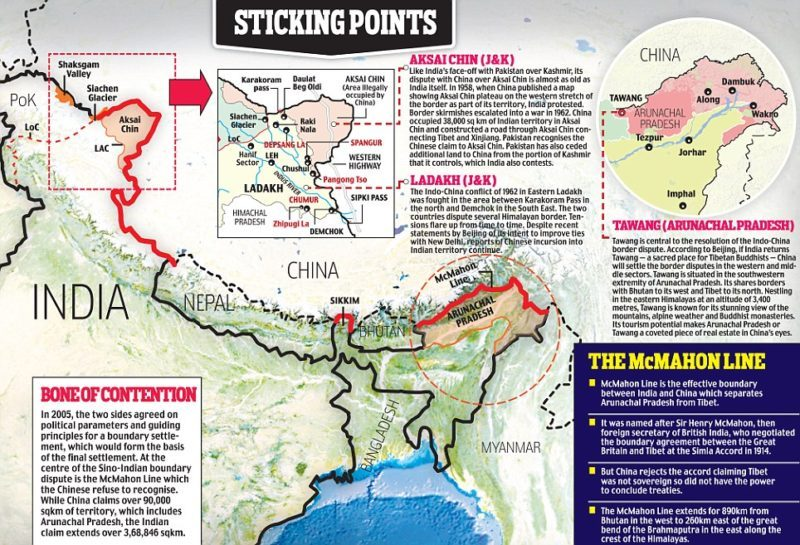

- भारत-चीन सीमा विवाद 3,488 किलोमीटर की साझा सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे और जटिल क्षेत्रीय विवादों को संदर्भित करता है।

- विवाद के मुख्य क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अक्साई चिन और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश हैं।

- अक्साई चिन: चीन, अक्साई चिन को अपने शिनजियांग क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है, जबकि भारत इसे अपने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा मानता है। यह क्षेत्र चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के निकट होने और सैन्य मार्ग के रूप में इसकी क्षमता के कारण रणनीतिक महत्त्व रखता है।

- अरुणाचल प्रदेश: चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य पर दावा करता है और इसे "दक्षिण तिब्बत" कहता है। भारत इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर राज्य के रूप में प्रशासित करता है तथा अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है।

- अक्साई चिन: चीन, अक्साई चिन को अपने शिनजियांग क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है, जबकि भारत इसे अपने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा मानता है। यह क्षेत्र चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के निकट होने और सैन्य मार्ग के रूप में इसकी क्षमता के कारण रणनीतिक महत्त्व रखता है।

- कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं: भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है और कुछ हिस्सों पर कोई पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) नहीं है। वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा अस्तित्व में आई।

- भारत-चीन सीमा को तीन सेक्टरों में बाँटा गया है:

- पश्चिमी क्षेत्र: लद्दाख

- मध्य क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड

- पूर्वी क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम

- भारत-चीन सीमा को तीन सेक्टरों में बाँटा गया है:

- सैन्य गतिरोध:

- वर्ष 1962 का भारत-चीन युद्ध: सीमा विवाद के कारण कई सैन्य गतिरोध और झड़पें हुईं, जिनमें 1962 का भारत-चीन युद्ध भी शामिल है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न समझौतों और प्रोटोकॉल के साथ तनाव को प्रबंधित करने के प्रयास किये हैं।

- हालिया झड़पें: सीमा के दोनों ओर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्ष 2013 के बाद से गंभीर सैन्य टकराव की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

- संघर्ष के सबसे गंभीर हालिया प्रकरण वर्ष 2017 में डोकलाम क्षेत्र में, वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में और वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में थे।

चीन के आक्रामक कदमों पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है?

- वैश्विक रणनीतिक गठबंधन: भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिये समान विचारधारा वाले देशों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न हुआ है।

- क्वाड (QUAD): यह चार लोकतांत्रिक देशों—भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का समूह है। सभी चार राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का एक समान आधार रखते हैं और निर्बाध समुद्री व्यापार एवं सुरक्षा के साझा हित का समर्थन करते हैं।

- I2U2: यह भारत, इज़राइल, अमेरिका और UAE का एक नया समूह है। इन देशों के साथ गठबंधन के निर्माण से क्षेत्र में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।

- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC): चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative- BRI) के वैकल्पिक व्यापार और कनेक्टिविटी गलियारे के रूप में लॉन्च किये गए IMEC का लक्ष्य अरब सागर तथा मध्य-पूर्व में भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करना है।

- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC): भारत, ईरान और रूस के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थापित INSTC 7200 किलोमीटर के व्यापक मल्टी-मोड परिवहन नेटवर्क का सृजन करता है जो हिंद महासागर, फारस की खाड़ी व कैस्पियन सागर को आपस में जोड़ता है।

- ईरान में स्थित चाहबहार बंदरगाह इसका प्रमुख नोड है जो अरब सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य में चीन की गतिविधियों पर रणनीतिक रूप से नज़र रखता है तथा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को ग्वादर बंदरगाह के रूप में एक विकल्प प्रदान करता है

- भारत की ‘नेकलेस ऑफ डायमंड’ रणनीति:

- चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति के जवाब में भारत ने ‘नेकलेस ऑफ डायमंड’ (Necklace of Diamonds) रणनीति अपनाई है, जहाँ अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाकर, सैन्य अड्डों का विस्तार कर और क्षेत्रीय देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत कर चीन को घेरने पर बल दिया गया है।

- इस रणनीति का उद्देश्य हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों में चीन के सैन्य नेटवर्क एवं प्रभाव का मुक़ाबला करना है।

- चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति के जवाब में भारत ने ‘नेकलेस ऑफ डायमंड’ (Necklace of Diamonds) रणनीति अपनाई है, जहाँ अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाकर, सैन्य अड्डों का विस्तार कर और क्षेत्रीय देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत कर चीन को घेरने पर बल दिया गया है।

- सीमाओं पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:

- भारत-चीन सीमा पर अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिये भारत सक्रिय रूप से अपनी सीमा पर बुनियादी ढाँचे को बढ़ा रहा है।

- सीमा-सड़क संगठन (BRO) ने भारत-चीन सीमा पर 2,941 करोड़ रुपए की लागत वाली 90 बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ पूर्ण की हैं।

- सितंबर 2023 तक, इनमें से 36 परियोजनाएँ अरुणाचल प्रदेश में, 26 लद्दाख में तथा 11 जम्मू और कश्मीर में हैं।

- पड़ोसियों के साथ सहयोग:

- भारत चीनी प्रभाव को कम करने के लिये पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय साझेदारी में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है।

- हाल ही में भारत ने भूटान में गेलेफू माइंडफुलनेस शहर के विकास का समर्थन किया है।

- इसके अतिरिक्त, भारत के विदेश मंत्री की काठमांडू यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हालिया बिजली समझौते के माध्यम से भारत ने नेपाल के साथ अपने संबंधों को मज़बूत किया है।

- वर्ष 2024 में दोनों देशों ने अगले 10 वर्षों के लिये 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिये एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- उन्होंने तीन सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों का भी उद्घाटन किया, जिसमें 132 kV रक्सौल-परवानीपुर, 132 kV कुशहा-कटैया तथा न्यू नौतनवा-मैनहिया लाइनें शामिल हैं।

- ये प्रयास क्षेत्रीय स्थिरता को मज़बूत करने के साथ इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव को कम करने के लिये पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत की रणनीति को रेखांकित करते हैं।

- भारत चीनी प्रभाव को कम करने के लिये पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय साझेदारी में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है।

भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने के पूर्व प्रयास क्या रहे हैं?

- वर्ष 1914 का शिमला समझौता

- तिब्बत तथा उत्तर-पूर्व भारत के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिये वर्ष 1914 में शिमला में तीनों अर्थात तिब्बत, चीन एवं ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

- चर्चा के बाद, समझौते पर ब्रिटिश भारत एवं तिब्बत द्वारा हस्ताक्षर किये गए किंतु चीनी अधिकारियों द्वारा नहीं। वर्तमान में भारत इस समझौते को मान्यता देता है, लेकिन चीन ने शिमला समझौते और मैकमोहन रेखा दोनों को अस्वीकार कर दिया।

- वर्ष 1954 का पंचशील समझौता

- पंचशील सिद्धांत ने स्पष्ट रूप से 'एक दूसरे की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने' का संकेत दिया।

- चीन ने प्रारंभ में पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार किया और इस समझौते द्वारा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिये आधार के रूप में कार्य किया। हालाँकि समय के साथ-साथ पंचशील समझौते को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान।

- शांति एवं स्थिरता बनाए रखने पर समझौता:

- इस पर वर्ष 1993 में हस्ताक्षर किये गए थे, जिसमें बल प्रयोग को त्यागने, LAC की मान्यता एवं वार्ता के माध्यम से सीमा मुद्दे के समाधान का आह्वान किया गया था।

- समझौते ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता एवं सुरक्षा के लिये आधार तैयार किया, लेकिन तनाव कायम रहा।

- चीन ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया, किंतु बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता के साथ ही कभी-कभी सीमा तनाव के कारण समय के साथ उनकी प्रभावशीलता बदलती रही।

- LAC के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों पर समझौता:

- इस पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किये गए थे, जिसमें LAC पर चल रही असहमति को हल करने के लिये गैर-आक्रामकता, बड़े सैन्य आंदोलनों की पूर्व सूचना तथा मानचित्रों के आदान-प्रदान की प्रतिज्ञा दी गई थी।

- दोनों देशों ने आकस्मिक तनाव को रोकने के साथ ही दोनों देशों के बीच संचार में सुधार लाने के उद्देश्य से इस समझौते पर सहमति व्यक्त की।

- सीमा-सुरक्षा सहयोग समझौता (BDCA):

- डेपसांग घाटी घटना के बाद वर्ष 2013 में इस पर हस्ताक्षर किये गए थे। इसका उद्देश्य देपसांग घाटी में हुई झड़प जैसी घटनाओं को रोकना एवं आपसी समझ को बढ़ाना था।

- BDCA के बावजूद, भारत-चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है और साथ ही ऐसी घटनाएँ भी होती रहती हैं। हालाँकि, यह समझौता सीमा-संबंधी मुद्दों के प्रबंधन के साथ-साथ क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण रहा है।

आगे की राह

- भारत को भारतीय बलों की गतिशीलता एवं प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिये सड़कों, पुलों, हवाई पट्टियों तथा संचार नेटवर्क सहित सीमा पर बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने में निवेश करने की आवश्यकता है।

- सीमा पर घटनाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी करने तथा प्रतिक्रिया देने के लिये उन्नत उपकरणों, प्रौद्योगिकी एवं निगरानी क्षमताओं के साथ सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने में भी निवेश करने की आवश्यकता है।

- भारत के लिये समान विचारधारा वाले देशों एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ गठबंधन मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है जो क्षेत्रीय विवादों में चीन की मुखरता के बारे में चिंता साझा करते हैं।

- क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वित प्रतिक्रियाओं, संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा सूचना आदान-प्रदान में भाग लेना।

- भारत, चीन पर निर्भरता कम करने एवं आर्थिक लचीलापन बढ़ाने हेतु आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के लिये और अधिक प्रयास करेगा।

- उन देशों के साथ सहयोग एवं व्यापार समझौतों की जाँच करना जो अन्य बाज़ारों के साथ-साथ निवेश के अवसरों तक पहुँच प्रदान करते हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने और भारत की रणनीतिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत-चीन सीमा विवाद में हालिया वृद्धि की जाँच कीजिये।

प्रश्न. भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक तथा समकालीन सीमा विवाद निपटान तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. सियाचिन ग्लेशियर स्थित है: (2020) (a) अक्साई चिन के पूर्व में उत्तर: (D) मेन्स:प्रश्न. दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिये। (2016) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

MPC ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग क्षेत्र और NBFC, संप्रभु/सॉवरेन हरित बॉण्ड, मौद्रिक नीति समिति, राजकोषीय नीति, रेपो रेट, मुद्रास्फीति मेन्स के लिये:राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में ब्याज दर का महत्त्व |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

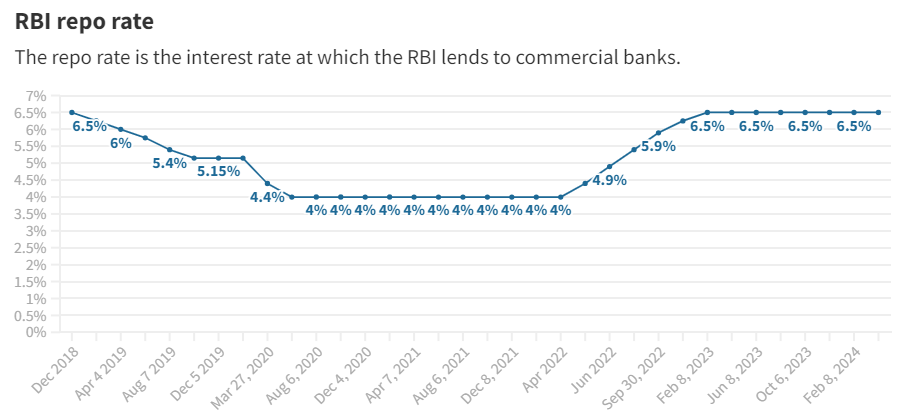

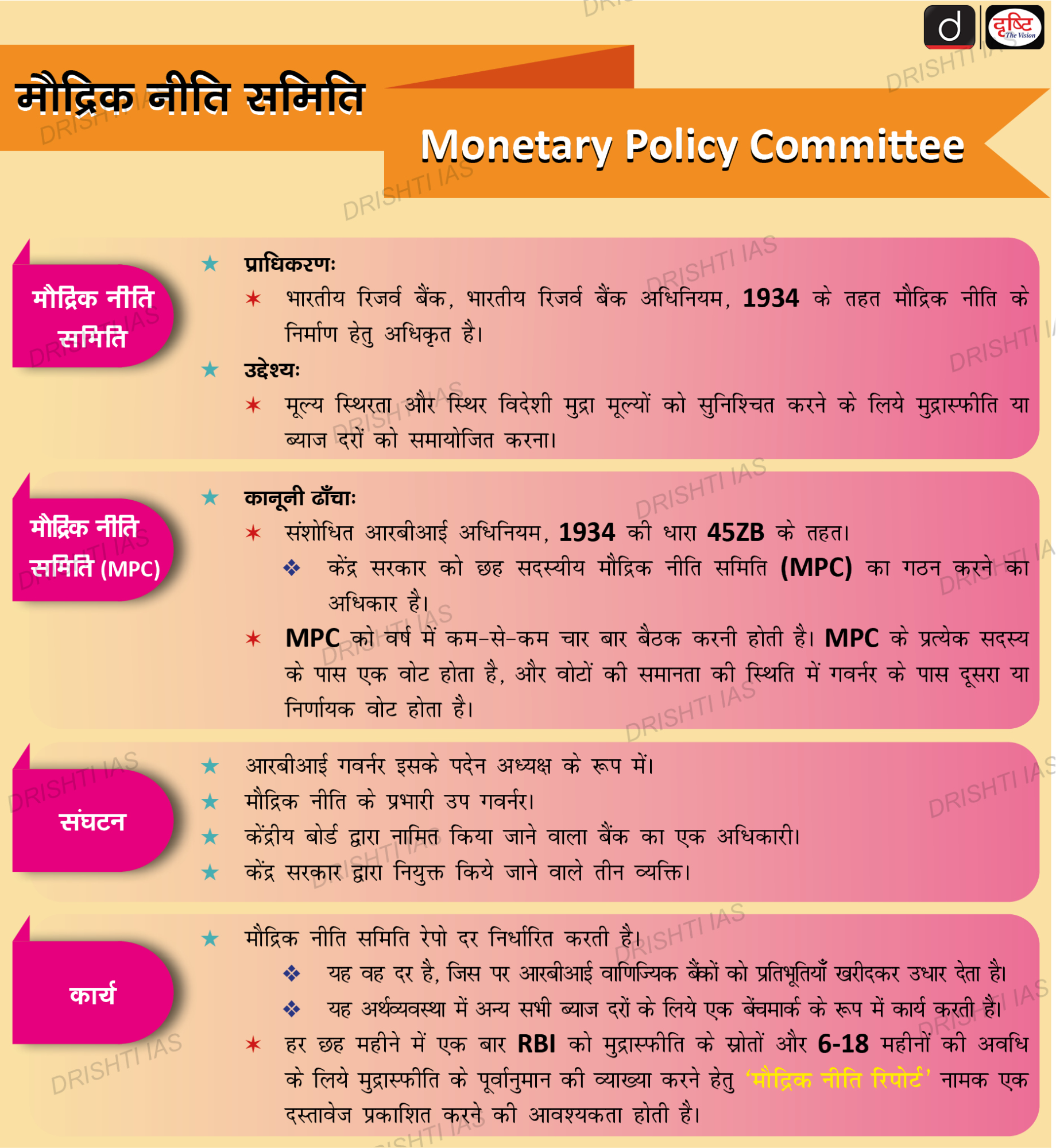

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी बैठक में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के लिये मतदान किया, जबकि रेपो रेट 6.5% पर है।

समिति ने ऋण की वापसी (withdrawal of accommodation) पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया।

नोट:

- ऋण मौद्रिक नीति: एक ऋण रुख (stance) का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये धन आपूर्ति का विस्तार करने के लिये तैयार है।

- ऋण नीति की वापसी का अर्थ है प्रणाली में धन की आपूर्ति में कमी, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

MPC बैठक के परिणाम क्या हैं?

- RBI ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा अनुमानित 7.6% वृद्धि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2025 के लिये GDP वृद्धि का अनुमान 7% पर बरकरार रखा है।

- इसने वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही में 7.1%, Q2 में 6.9 प्रतिशत और Q3 और Q4 में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

- MPC ने तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीति आधारित रेपो रेट को 6.50% और स्थायी जमा सुविधा (SDF) को 6.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

- MPC विकास के उद्देश्य का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को +/- 2% के बैंड के भीतर 4% लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिये प्रतिबद्ध है।

ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने के क्या कारण हैं?

- खाद्य मुद्रास्फीति:

- उच्च खाद्य मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति को उच्च रखती है, भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में व्यापक आधार पर कमी देखी गई है।

- वैश्विक अनिश्चितताओं और अल-नीनो के प्रभाव के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनिश्चितताएँ, चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- अगले वर्ष सामान्य मानसून के अनुमान के साथ-साथ रबी की फसल के बाज़ार में आने से भी खाद्य कीमतों पर दबाव कम होगा।

- हालाँकि सब्ज़ियों, दालों और मसालों की कीमतों के दबाव के कारण खाद्य एवं पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है।

- त्योहार का मौसम:

- त्योहार के मौसम में बढ़ी हुई मांग और त्योहार के दिनों में खपत बढ़ने के कारण बाज़ार में तरलता को बढ़ावा मिलेगा।

- कच्चे तेल की कीमतें और इनपुट लागत:

- कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण वैश्विक अनिश्चितता के कारण परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है।

- लचीली आर्थिक गतिविधि:

- भारतीय अर्थव्यवस्था ने विभिन्न कारकों से उत्पन्न अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद लचीलापन प्रदर्शित किया है।

- इसके चलते बेंचमार्क दरों को बनाए रखने का निर्णय लिया गया, जो संभावित आघातों को झेलने की अर्थव्यवस्था की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।

- पिछली नीति रेपो दर में वृद्धि:

- मौद्रिक नीति समिति ने स्वीकार किया कि पिछली नीतिगत रेपो दर वृद्धि अभी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की प्रक्रिया में है।

- मुद्रास्फीति जोखिम प्रबंधन:

- दरों को अपरिवर्तित रखना स्थिति पर बारीकी से नज़र रखने और मुद्रास्फीति दबाव बढ़ने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने हेतु तैयार रहने के लिये एक आवश्यक उपाय हो सकता है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है?

- परिचय:

- इसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति दर के लिये एक लक्ष्य निर्धारित करता है और इसे प्राप्त करने के लिये मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है।

- भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति ढाँचा है जिसे वर्ष 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अपनाया गया था।

- वर्तमान में RBI का प्राथमिक उद्देश्य 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करना है। RBI के पास +/- 2% का एक सुविधा क्षेत्र है जिसके भीतर मुद्रास्फीति बनी रहनी चाहिये। इसका अर्थ है कि RBI का लक्ष्य मुद्रास्फीति दर को 2% से 6% के बीच रखना है।

- सीमाएँ:

- अवसंरचनात्मक बाधाएँ: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, आपूर्ति-पक्ष या संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में प्रभावी नहीं हो सकता है जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है जैसे कि अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जिससे उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है।

- विनिमय दर में उतार-चढ़ाव: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से विनिमय दर में उतार-चढ़ाव हो सकता है (विशेष रूप से खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में), क्योंकि ब्याज दरों में परिवर्तन से पूंजी प्रवाह और विनिमय दरें प्रभावित हो सकती हैं।

- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं (विशेष रूप से समाज के कमज़ोर लोगों पर), क्योंकि ब्याज दरों में परिवर्तन से रोज़गार, आय और अन्य आर्थिक पहलू प्रभावित हो सकते हैं।

- सटीक आँकड़ो की उपलब्धता: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण हेतु मुद्रास्फीति और अन्य व्यापक आर्थिक पहलुओं से संबंधित सटीक आँकड़ो की आवश्यकता होती है। जो भारत सहित सभी देशों में उपलब्ध नहीं हो सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के कारणों एवं मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में मौद्रिक नीति समिति की भूमिका पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2015)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से मौद्रिक नीति का/के घटक है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (2021) |