इन्फोग्राफिक्स

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन

प्रिलिम्स के लिये:बाल्टिक सागर और उसके आसपास के देश, रूस-यूक्रेन संकट। मेन्स के लिये:नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डेनमार्क और स्वीडन के पास स्थित नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन्स (नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2) में रिसाव हुआ है।

- यह रिसाव नॉर्वे से पोलैंड तक गैस ले जाने वाले बाल्टिक पाइप के औपचारिक लॉन्च से ठीक पहले हुआ, जो पोलैंड द्वारा ऊर्जा के लिये रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने का एक प्रयास है।

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन:

- नॉर्ड स्ट्रीम में दो पाइपलाइन हैं, जिनमें से प्रत्येक में दो लाइन्स हैं।

- नॉर्ड स्ट्रीम-1 का कार्य वर्ष 2011 में पूरा हुआ था जो लेनिनग्राद (रूस) में वायबोर्ग से जर्मनी के ग्रिफ़्सवाल्ड के पास लुबमिन तक पहुँचती है।

- नॉर्ड स्ट्रीम-2 जो लेनिनग्राद में उस्त-लुगा से होकर लुबमिन तक पहुँचती है, यह सितंबर 2021 में पूरी हुई और इसके चालू होने के बाद इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ले जाने की क्षमता है।

- जुड़वाँ पाइपलाइन एक साथ कम-से-कम 50 वर्षों के लिये कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) गैस को यूरोप तक पहुँचा सकती हैं।

- नॉर्ड स्ट्रीम रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Exclusive Economic Zones-EEZs) एवं रूस, डेनमार्क तथा जर्मनी के जलीय क्षेत्र को पार करती है।

- जर्मनी में पाइपलाइन बाल्टिक सागर पाइपलाइन (OPAL) और उत्तरी यूरोपीय पाइपलाइन (North European Pipeline- NEL) से जुड़ती है, जो आगे यूरोपीय ग्रिड से जुड़ती है।

नॉर्ड स्ट्रीम से होने वाली आपूर्ति पर युद्ध के प्रभाव:

- यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण यूरोपीय संघ द्वारा मास्को पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूस ने पहले ही यूरोप को गैस की आपूर्ति कम कर दी थी।

- नॉर्ड स्ट्रीम-1 के माध्यम से होने वाली गैस की आपूर्ति को जुलाई 2022 में इसकी क्षमता के 20% तक कम कर दिया गया था।

- अगस्त 2022 में रूस ने आपूर्ति को बंद कर दिया और रख-रखाव का हवाला देते हुए नॉर्ड स्ट्रीम-1 को पूरी तरह से बंद कर दिया। गज़प्रोम (Gazprom) कंपनी ने तर्क दिया कि नॉर्ड स्ट्रीम-1 पाइपलाइन पर एक टरबाइन में तेल रिसाव की वजह से इसे बंद कर दिया गया था।

- इसके पूरा होने के बावजूद रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण जर्मनी द्वारा परियोजना से हटने के बाद नॉर्ड स्ट्रीम-2 चालू नहीं हुई।

- इस स्ट्रीम को यूरोप में रूस के ऊर्जा निर्यात को दोगुना करके 110 बिलियन क्यूबिक मीटर करना था।

- गैस पाइपलाइन से गैस की कम आपूर्ति के परिणामस्वरूप यूरोप में ऊर्जा की कीमतों में अचानक वृद्धि हो गई। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बंद होने के साथ ही सर्दियों के आगमन से यूरोप को एक कठिन दौर का सामना करना पड़ सकता है।

यूरोप और रूस के लिये इसका महत्त्व:

- यूरोप:

- यूरोप को प्रतिवर्ष 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है जिसके लगभग 40% आपूर्ति का स्रोत रूस है।

- पिछले कुछ वर्षों में यूरोप घरेलू गैस उत्पदन में कमी के कारण गैस आयात पर काफी निर्भर हो गया है। उसके लिये इस निर्भरता को कम करना मुश्किल है क्योंकि फिलहाल अन्य कोई बेहतर विकल्प नहीं है।

- कई यूरोपीय व्यवसायों ने नॉर्ड स्ट्रीम-2 में बड़ा निवेश किया है और सरकारों पर इनका दबाव भी है। आखिरकार रूस द्वारा गैस आपूर्ति में कमी किये जाने के कारण पहले से ही गैस की ऊँची कीमतों में और वृद्धि होगी तथा यह घरेलू स्तर पर अधिक लाभकारी नहीं होगा।

- रूस:

- रूस, जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है, के कुल बजट का लगभग 40% हिस्सा गैस एवं तेल की बिक्री से प्राप्त होता है।

- इस लिहाज़ से ‘नॉर्ड स्ट्रीम-2’ काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह पारगमन देशों के माध्यम से गैस भेजने से संबंधित जोखिमों को समाप्त करता है, पारगमन शुल्क को हटाकर परिचालन लागत में कटौती करता है और अपने सबसे महत्त्वपूर्ण यूरोपीय ग्राहक, जर्मनी तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।

- यह विश्वसनीयता का निर्माण करके रूस पर यूरोप की निर्भरता को और अधिक बढ़ाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था

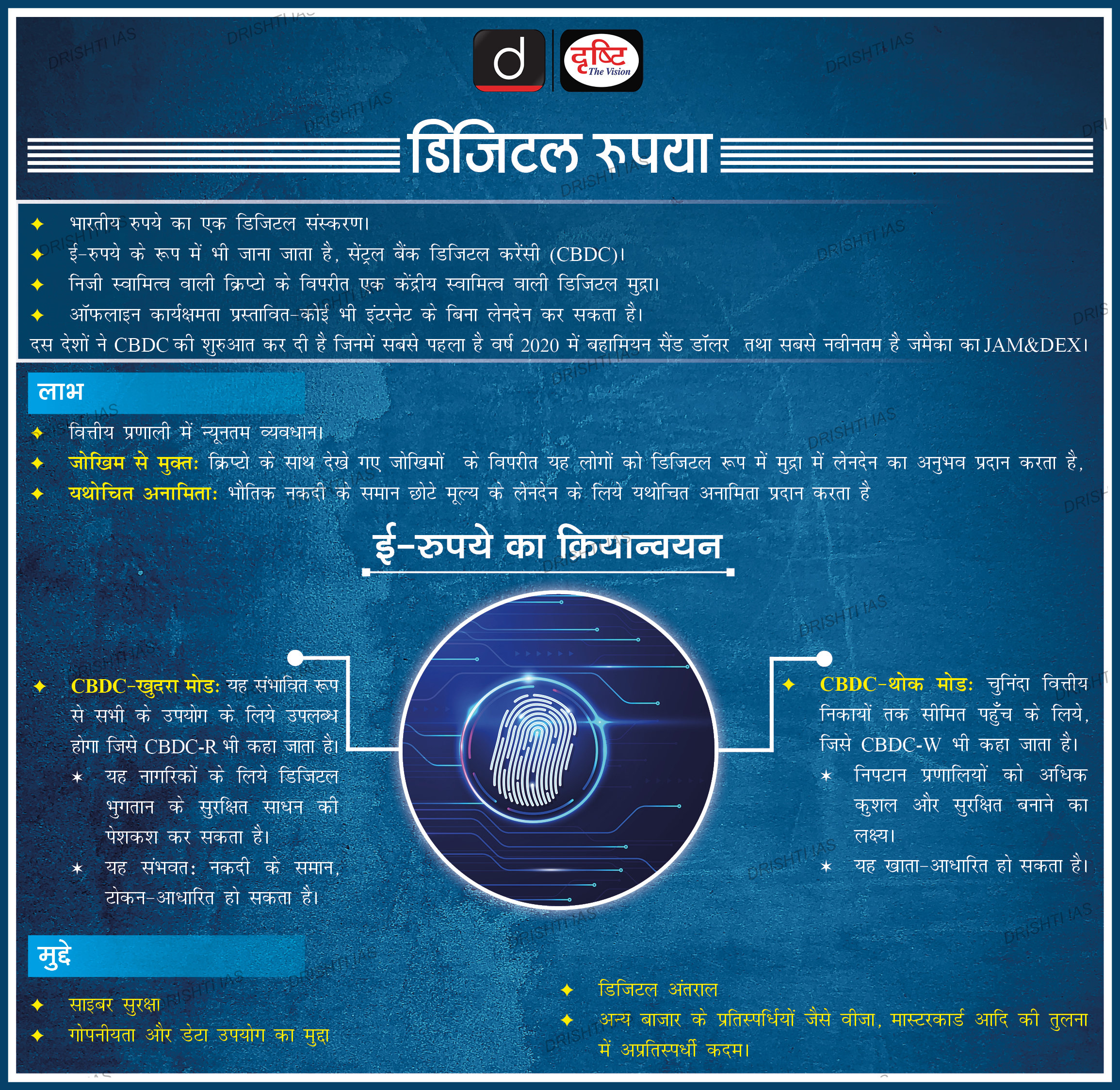

प्रस्तावित डिजिटल रुपया

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), ई-रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), वर्चुअल करेंसी, डिजिटल पेमेंट। मेन्स के लिये:ई-रुपया और आभासी मुद्राओं का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही विशिष्ट उपयोग के लिये ई-रुपए, या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या डिजिटल रुपए को व्यापक रुप से शुरु करेगा।

- इसने खुदरा और थोक के रुप में विभिन्न लेन-देन के लिये ई-रुपए के उपयोग की दो व्यापक श्रेणियों का संकेत दिया है।

ई-रुपया

- परिभाषा: RBI, CBDC को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किये गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार यह केंद्रीय बैंक (इस मामले में, आरबीआई) द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है।

- लीगल टेंडर: एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद CBDC को तीनों पक्षों - नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।

- RBI ई-रुपए पर ब्याज के पक्ष में नहीं है क्योंकि लोग बैंकों से पैसे निकालकर इसे डिजिटल रुपए में बदल सकते हैं, जिससे बैंक विफल हो सकते हैं।

- क्रिप्टोकरेंसी से भिन्नता: क्रिप्टोकरेंसी (डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र) की अंतर्निहित तकनीक डिजिटल रुपया प्रणाली के कुछ आयामों को कम कर सकती है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। हालाँकि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी प्रकृति में 'निजी' हैं। दूसरी ओर, डिजिटल रुपए को आरबीआई द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाएगा।

- वैश्विक परिदृश्य: जुलाई 2022 तक करीब 105 देश CBDC पर विचार कर रहे थे। दस देशों ने CBDC की शुरुआत कर दी है जिनमें सबसे पहला है वर्ष 2020 में बहामियन सैंड डॉलर तथा सबसे नवीनतम है जमैका का JAM-DEX।

CBDC के लिये RBI की योजना:

- CBDC के प्रकार: डिजिटल रुपए के उपयोग और कार्यों के आधार तथा उसकी पहुँच के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए CBDC को दो व्यापक श्रेणियों में बाँटा जा सकता है- सामान्य उद्देश्य वाला (खुदरा) (CBDC-R) और थोक (CBDC-W)।

- खुदरा CBDC नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो मुख्य रूप से खुदरा लेन-देन हेतु है। इसका उपयोग सभी द्वारा किया जाएगा यथा-निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय उपभोक्ता और व्यवसाय। हालाँकि RBI ने यह नहीं बताया है कि खुदरा व्यापार में मर्चेंट ट्रांजैक्शंस में ई-रुपए का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

- थोक CBDC को चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुँच के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसमें बैंकों द्वारा किये गए वित्तीय लेन-देन के लिये निपटान प्रणालियों को सरकारी प्रतिभूतियों (ज) सेगमेंट, अंतर-बैंक बाज़ार और पूंजी बाज़ार में परिचालन लागत, संपार्श्विक के उपयोग एवं तरलता प्रबंधन के संदर्भ में अधिक कुशलतापूर्वक तथा सुरक्षित रूप से बदलने की क्षमता है।

- ढाँचा:

- टोकन पर आधारित CBDC बैंक नोटों के समान लेन-देन एक साधन होगा; टोकन प्राप्त करने वाले को टोकन के अपने स्वामित्त्व की वैधता को प्रमाणित करना होगा। चूँकि यह वास्तविक धन के समान होगा, टोकन-आधारित CBDC को पसंदीदा CBDC-खुदरा मोड के रूप में देखा जाएगा।

- किसी भी खाता-आधारित प्रणाली के लिये CBDC के सभी धारकों के शेष और लेन-देन के रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होगी तथा मौद्रिक शेष राशि के स्वामित्त्व को इंगित करना होगा। इस संदर्भ में एक मध्यस्थ एक खाताधारक की पहचान को सत्यापित करेगा। CBDC-थोक हेतु इस प्रणाली पर विचार किया जा सकता है।

- ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उपलब्ध: एक विकल्प के रूप में ऑफलाइन कार्यक्षमता CBDC को इंटरनेट के बिना लेन-देन करने की अनुमति देगी और इस प्रकार खराब या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में पहुँच को सक्षम करेगी।

- यह वित्तीय प्रणाली से असंबद्ध आबादी के लिये डिजिटल पदचिह्न साबित होगा, जिससे उन्हें ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा प्राप्त होगी।

- हालाँकि RBI को लगता है कि ऑफलाइन मोड में 'दोहरे खर्च' का जोखिम रहेगा क्योंकि CBDC के सामान्य खाता बही को अपडेट किये बिना CBDC इकाई का एक से अधिक बार उपयोग करना तकनीकी रूप से संभव होगा।

- जारी करने के लिये मॉडल:

- प्रत्यक्ष मॉडल में केंद्रीय बैंक डिजिटल रुपया प्रणाली के सभी पहलुओं जैसे जारी करने, खाता रखने और लेन-देन सत्यापन के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार होगा।

- अप्रत्यक्ष मॉडल वह होगा जहाँ केंद्रीय बैंक और अन्य मध्यस्थ (बैंक तथा कोई अन्य सेवा प्रदाता), सभी अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय बैंक अप्रत्यक्ष रूप से बिचौलियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को CBDC जारी करेगा और उपभोक्ताओं के किसी भी दावे का प्रबंधन मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

ई-रुपए के फायदे:

- भौतिक नकद प्रबंधन में शामिल परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता लाना।

- जनता को ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो कोई भी निजी आभासी मुद्राएँ संबद्ध जोखिमों के बिना प्रदान कर सकती हैं।

भारत में CBDC से संबंधित मुद्दे:

- साइबर सुरक्षा: CBDC पारिस्थितिकी तंत्र को साइबर हमलों जैसे जोखिम हो सकते हैं जो वर्तमान भुगतान प्रणाली में पहले से मौजूद हैं।

- गोपनीयता का मुद्दा: CBDC से वास्तविक समय में डेटा के विशाल मात्रा के उत्पन्न होने की उम्मीद है। डेटा की गोपनीयता इसकी अनामिकता से संबंधित चिंताएँ और इसका प्रभावी उपयोग एक चुनौती होगी।

- डिजिटल अंतराल और वित्तीय निरक्षरता: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey-NFHS)-5 ग्रामीण-शहरी विभाजन के आधार पर डेटा पृथक्करण की सुविधा भी प्रदान करता है। केवल 48.7% ग्रामीण पुरुषों और 24.6% ग्रामीण महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। इसलिये CBDC डिजिटल डिवाइड के साथ-साथ वित्तीय समावेशन में लिंग आधारित बाधाओं को बढ़ा सकता है।

आगे की राह

- उन अंतर्निहित तकनीकों पर निर्णय लेने के लिये तकनीकी स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिये जिन पर सुरक्षा और स्थिरता के लिये भरोसा किया जा सकता है।

- CBDC को एक सफल पहल और आंदोलन बनाने के लिये RBI को व्यापक आधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वीकृति बढ़ाने के लिये मांग पक्ष के बुनियादी ढाँचे तथा ज्ञान के अंतराल को दूर करना चाहिये।

- RBI को विभिन्न मुद्दों, डिज़ाइन के विचारों और डिजिटल मुद्रा की शुूरुआत के निकट प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

जलवायु टिपिंग पॉइंट्स

प्रिलिम्स के लिये:जलवायु टिपिंग पॉइंट्स, ग्रीनलैंड बर्फ,प्रवाल भित्ति, अमेज़न के जंगल मेन्स के लिये:सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और निम्नीकरण |

चर्चा में क्यों?

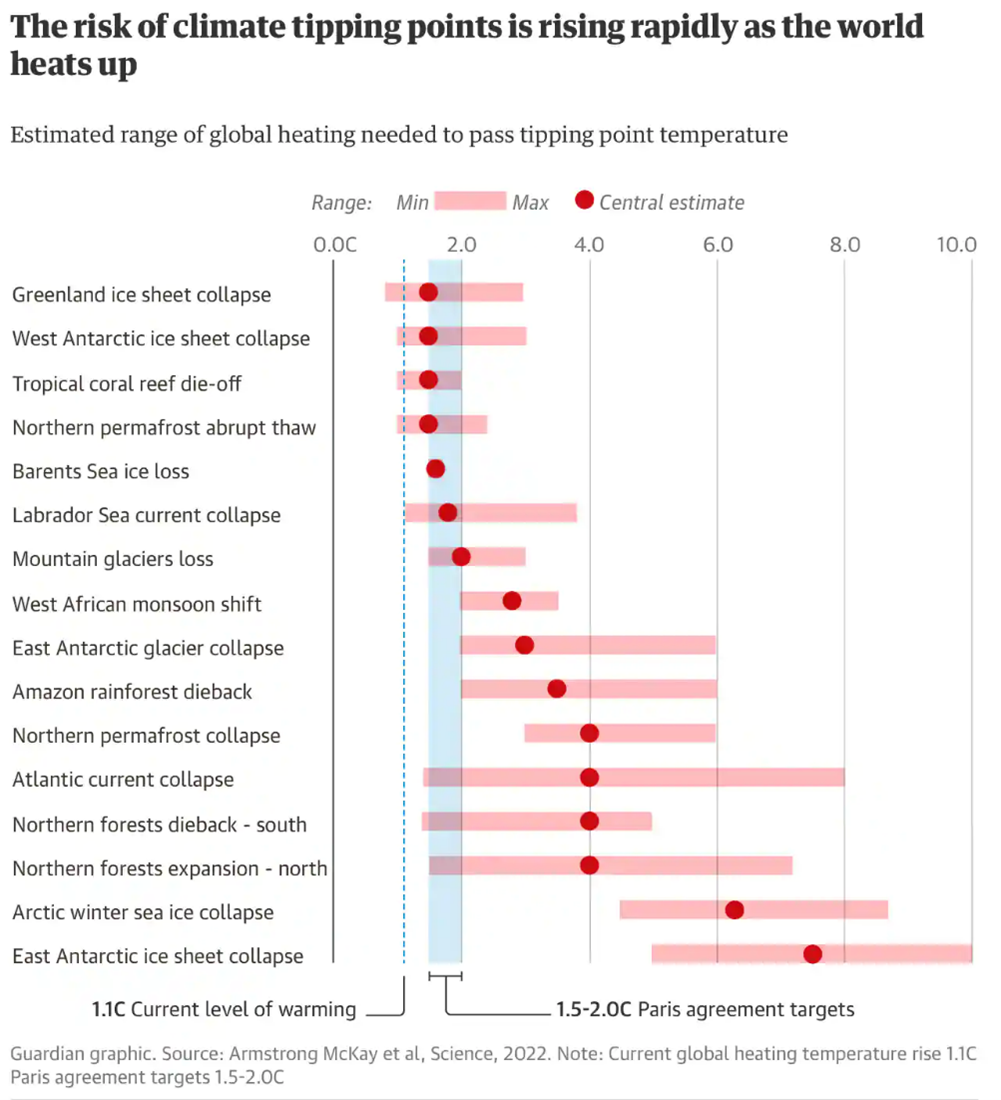

एक प्रमुख अध्ययन के अनुसार, जलवायु संकट ने दुनिया को कई "विनाशकारी" टिपिंग बिंदुओं के कगार पर पहुँचा दिया है।

- क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स या CTPs एक वृहत जलवायु प्रणाली के मार्कर हैं जो एक सीमा से परे ट्रिगर होने पर स्वतः तापन को बनाए रखते हैं।

अध्ययन के नए निष्कर्ष:

- अध्ययन के अनुसार, मानव समुदाय के कारण 1.1 डिग्री सेल्सियस की वैश्विक तापन अब तक के पाँच खतरनाक टिपिंग पॉइंट पहले ही पार कर चुकी है।

- इनमें ग्रीनलैंड की हिम छत्रक का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में भारी वृद्धि, उत्तरी अटलांटिक में प्रमुख धारा का पतन, बारिश को बाधित करना जिस पर अरबों लोग भोजन के लिये निर्भर हैं और कार्बन युक्त पर्माफ्रॉस्ट का अचानक पिघलना शामिल है।

- 5 °C पर फाइव टिपिंग पॉइंट संभव हो जाते हैं, जिसमें विशाल उत्तरी जंगलों में परिवर्तन और लगभग सभी पर्वतीय हिमनदों का पिघलना, उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों का मरना तथा पश्चिम अफ्रीकी मानसून में परिवर्तन शामिल हैं।

- कुल मिलाकर शोधकर्त्ताओं को 16 टिपिंग पॉइंट्स के प्रमाण मिले, जिनमें से अंतिम छह को ट्रिगर करने के लिये कम-से-कम 2 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक उष्मन की आवश्यकता होती है।

- टिपिंग पॉइंट कुछ वर्षों से लेकर सदियों तक की समय-सारिणी पर प्रभावी होंगे।

- आर्कटिक में 2 °C से अधिक पर चिह्नित 9 वैश्विक टिपिंग बिंदु ग्रीनलैंड पश्चिमी अंटार्कटिक का पतन और पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की चादरों के दो हिस्से हैं, जो अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का आंशिक और कुल पतन है।

- अन्य संभावित टिपिंग बिंदुओं का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें समुद्री ऑक्सीजन की हानि और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में प्रमुख बदलाव शामिल हैं।

आगे की राह

- यह मूल्यांकन जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिये तत्काल कार्रवाई के लिये मज़बूत वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करता है।

- वर्तमान में विश्व ग्लोबल वार्मिंग के 2 से 3°C की ओर बढ़ रहा है; सबसे अच्छा, यदि सभी शुद्ध-शून्य प्रतिज्ञाओं और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को लागू किया जाता है तो यह 2 °C से नीचे तक पहुँच सकता है।

- यह कुछ हद तक टिपिंग पॉइंट (tipping point) जोखिम को कम करेगा लेकिन फिर भी यह खतरनाक होगा क्योंकि यह कई जलवायु टिपिंग पॉइंट्स को ट्रिगर कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नQ. वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिये। (2019) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार

प्रिलिम्स के लिये:कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AICRA, MSME, मेक इन इंडिया। मेन्स के लिये:भारत के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका। |

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार (GAISA) के तीसरे संस्करण को संबोधित करते कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने में मदद कर सकती है।

वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार (GAISA):

- तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शिखर सम्मेलन का आयोजन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन (AICRA) द्वारा किया गया है और यह सरकार के साथ साझेदारी में रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्मार्ट शहरों, गतिशीलता एवं शिक्षा के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- AICRA रोबोटिक्स और ऑटोमेशन एवं शिक्षा उद्योग में मानक स्थापित करता है, संगठनों तथा पेशेवरों को कठिन तकनीकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है, जबकि उनके नेतृत्व और व्यक्तिगत कॅरियर क्षमताओं को बढ़ाता है।

- GAISA मानव जीवन और व्यावसायिक उद्योगों में AI की प्रमुखता पर केंद्रित है।

- इसका उद्देश्य समाज के लाभ के लिये AI पारिस्थितिकी तंत्र और स्टार्टअप्स का उपयोग करने का रोडमैप विकसित करना है।

- इसमें बहु-विषयक समूहों की स्थापना उन साइलो को तोड़ने के लिये की गई है जिसमें विभिन्न हितधारक हमारे समाज के प्रमुख क्षेत्रों के लिये तकनीकी समाधान खोजने का कार्य कर रहे हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

- परिचय:

- यह उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जिनके लिये पारंपरिक रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।

- इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

- इस अवधारणा की उत्पत्ति ग्रीक पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है, हालाँकि यह केवल आधुनिक इतिहास के दौरान संभव हुआ है जब स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर (Stored program electronic computers) विकसित किये गए थे।

- उदाहरण: मनुष्यों के आदेशों को समझने और मानव जैसे कार्यों को करने के लिये लाखों एल्गोरिदम एवं कोड हैं। अपने उपयोगकर्त्ताओं के लिये फेसबुक के सुझाए गए दोस्तों की सूची, एक पॉप-अप पेज, जो पसंदीदा ब्रांड के जूते और इंटरनेट ब्राउज़ करते समय स्क्रीन पर कपड़ों की आगामी बिक्री के बारे जानकारी देना इत्यादि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार्य है।

- जटिल तकनीक:

- AI में जटिल तकनीक शामिल होती हैं जैसे मशीन में किसी विशेष डेटा को फीड करना और इसका विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना।

- मूल रूप से सेल्फ-लर्निंग पैटर्न के ज़रिये मशीन उन सवालों के जवाब भी देगी जिन्हें एक इंसान ही दे सकता है।

विकास प्रक्रिया में AI भारत की कैसे मदद कर सकता है?

- AI तकनीक के साथ ‘मेक इन इंडिया‘ पहल भारत को विश्व की फैक्ट्री बनने में सक्षम बनाएगी और विश्व को उपकरण तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में सहायता कराएगी।

- देश में उपलब्ध विशाल प्रतिभा समूह निश्चित रूप से AI को आर्थिक गतिविधि के प्रत्येक सेक्टर में ले जाने के लिये नए-नए तरीकों की खोज में सहायता करेगा।

- सरकार, AI का उपयोग अपने काम करने के तरीके को फिर से परिभाषित करने के लिये कर रही है जैसे- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) द्वारा देश के पूरे लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में सुधार लाने के लिये AI का उपयोग किया जा रहा है।

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसका लक्ष्य हमारी अवसंरचना का विकास करना है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), जिसका लक्ष्य ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है, GeM, जिसने सरकारी खरीद के लिये उल्लेखनीय प्रभाव सृजित किया है, जैसी सारी पहलें दक्षता लाने तथा सेवाओं की बेहतर प्रदायगी के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठा रही हैं।

- उद्योग, स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स तथा शिक्षा क्षेत्र के सार्थक योगदान के साथ भारत, विश्व भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांति के हब के रूप में उभरेगा।

- AI किसानों, मछुआरों के जीवन तथा एमएसएमई सेक्टर (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र) को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से कौन-से कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के उद्भव ने सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है"। चर्चा कीजिये। (2020) |

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु समान सुरक्षा मानक

प्रिलिम्स के लिये:इलेक्ट्रिक वाहन (EV), फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम-II (फेम-II), PLI योजना ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC), लिथियम-आयन बैटरी। मेन्स के लिये:इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और अंगीकरण- चुनौतियाँ एवं अवसर, EVs तथा शुद्ध शून्य उत्सर्जन के वैश्विक लक्ष्य। |

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिये समान सुरक्षा मानक स्थापित करने के लिये भारत 1 अप्रैल, 2023 से इलेक्ट्रिक वाहनों का अपना पहला परीक्षण शुरू करेगा।

- हाल के महीनों में इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों में आग लगने की कई घटनाओं पर चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्टिंग के प्रमुख बिंदु:

- वर्तमान परिदृश्य:

- अभी तक, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये कोई केंद्रीकृत परीक्षण सुविधा नहीं है और इस क्षेत्र में निर्माताओं के अपने मानक हैं।

- जून 2022 में, बैटरी प्रौद्योगिकी के मानकीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया गया था, जिसमे भारतीय मानक ब्यूरो ने व्यापक ISO मानदंडों के अनुरूप लिथियम-आयन बैटरी पैक और कर्षण(ट्रैक्शन) प्रणालियों के लिये प्रदर्शन मानदंड जारी किये थे।

- नवीनतम अपडेट:

- बैटरी चालित वाहनों के परीक्षण के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे की स्थापना का काम पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) को दे दिया गया है।

- भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन तथा विकास के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा स्थापित करने हेतु ARAI को 44 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

- महत्त्व:

- इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्टिंग को प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ वैकल्पिक ईंधन के अन्य रूपों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, जिसका उद्देश्य अपने कच्चे तेल के आयात बिल को कम करना है।

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुसार, सरकार वर्ष 2030 तक देश में नई कारों की बिक्री के मामले में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य लेकर चल रही है।

- समान मानकों का पालन करने से उत्पाद की विश्वसनीयता, प्रदर्शन और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

- इस तरह के मानकों की उपस्थिति में गैर-ज़िम्मेदार अभिकर्त्ताओं को भी EV उद्योग में प्रवेश करना मुश्किल होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल अभिकर्त्ता ही उत्पादन में शामिल हों।

- इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्टिंग को प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ वैकल्पिक ईंधन के अन्य रूपों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, जिसका उद्देश्य अपने कच्चे तेल के आयात बिल को कम करना है।

नोट:

- विश्व स्तर पर कोई एकल EV मानक नहीं है। जापान, चीन और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के देशों में सुरक्षा मानक हैं जो चार प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न मानदंडों को बढ़ावा देते हैं: सुरक्षा, चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग टोपोलॉजी और चार्जिंग-संबंधित संचार।

- भारत अपने परीक्षण मानकों के लिये मोटे तौर पर उसी मानक का पालन करने हेतु तैयार है जिसमें प्रौद्योगिकी विकसित होती है, उन्हें अद्यतन करना होता है।

इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)

- परिचय:

- इलेक्ट्रिक वाहन आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते हैं और इनमें ईंधन टैंक के बजाय बैटरी लगी होती है।

- सामान्य तौर पर,इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत कम होती है, क्योंकि इनकी संचालन प्रक्रिया सरल होती है और ये पर्यावरण के लिये भी अनुकूल होते हैं।

- भारत में EV के लिये ईंधन की लागत लगभग 80 पैसे प्रति किलोमीटर है।

- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्तमान परिदृश्य:

- ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिये कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतुे पेरिस समझौते के तहत स्थापित वैश्विक जलवायु एजेंडे द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया है।

- जून 2022 तक भारत में 1.3 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन थे, जिनमें से 50% तिपहिया वाहन हैं; शेष वाहनों का एक बड़ा हिस्सा दोपहिया वाहन हैं, अन्य में चार पहिया वाहन शामिल हैं।

- इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करने हेतु भारत की पहल:

- इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेज़ी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु योजना (FAME-II) का स्थानीयकरण।

- महत्त्वपूर्ण EV घटकों के लिये स्वदेशी आपूर्ति शृंखला विकसित करने हेतु ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव घटकों और उन्नत रसायन विज्ञान सेल (ACC) हेतु PLI योजनाएँ।

- सरकार ने सार्वजनिक भूमि के उपयोग के लिये राजस्व-साझाकरण मॉडल को शामिल करके बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिये अपने दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया।

- बिक्री को बढ़ावा देने के लिये उपभोक्ता-केंद्रित प्रोत्साहन भी मौजूद हैं- कर छूट, सब्सिडी और ब्याज सबवेंशन योजनाएँ ईवी गतिशीलता विकल्पों के लिये बड़े पैमाने पर मांग को ट्रिगर करती हैं।

- अप्रैल 2022 में नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles-EVs) के लिये बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया।

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में EV बैटरी परीक्षण मानकों- ऑटोमोटिव उद्योग मानक-156 (या AIS-156) तथा AIS-038 में संशोधन के रोलआउट को दो चरणों में लागू करने के लिये बढ़ाया है (पहला 1 दिसंबर, 2022 से एवं दूसरा 31 मार्च. 2023 से)।

- AIS-156 में L श्रेणी में चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन शामिल है।

- दूसरा संशोधन, AIS-038- M श्रेणी (चार पहियों वाले और यात्रियों को ले जाने के लिये उपयोग किये जाने वाले) तथा N श्रेणी (माल और यात्रियों दोनों को ले जाने के लिये उपयोग किये जाने वाले इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन) के लिये इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनों जैसे वाहनों को नियंत्रित करता है।

- इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित हालिया मुद्दे:

- इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएँ बढ़ी हैं। आग के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

- उत्पादन प्रक्रिया में दोष

- बाहरी क्षति

- बैटरी प्रबंधन प्रणाली में दोष; तथा

- कुछ मामलों में दोषपूर्ण चार्जिंग

- कोविड-19 महामारी और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध ने आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर दिया है एवं इस प्रकार EVs के महत्त्वपूर्ण घटकों को निषेधात्मक रूप से महँगा बना दिया है।

- भारतीय निर्माता भी लिथियम-आयन बैटरी के स्रोत के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

- 2021 के अंत में शुरू हुई सेमीकंडक्टर की कमी की समस्या अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुई है और इसने कई उद्योगों को प्रभावित किया है।

- इसी तरह की चुनौती मूल्य अस्थिरता और इन तत्त्वोंं की आपूर्ति में व्यवधान के संदर्भ में भारत के आगामी EV उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है ।

- इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएँ बढ़ी हैं। आग के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

आगे की राह

- अवधारणा से लेकर प्रोटोटाइप, उत्पादन एवं बैटरी के जीवन काल तक पूरे EV तंत्र के लिये एक समान दिशा-निर्देश और निरीक्षण प्रणाली निर्धारित की जानी चाहिये।

- EV तंत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण घटकक बैटरी है, इसलिये EV सुरक्षा के संदर्भ में उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए समान उत्पादन मानकों (उद्योग में उत्पादन की अनुरूपता (CoP) ) को निर्धारित किया जाना चाहिये।

- CoP को यह सुनिश्चित करने के लिये लागू किया जाना चाहिये कि EV बैटरी के निर्माण के दौरान समान गुणवत्ता बनी रहे।

- इसके अलावा CoP लागू होने तक बैटरी निर्माताओं द्वारा स्व-नियमन बनाए रखा जाना चाहिये।

- प्रत्येक आयातित सेल की व्यक्तिगत रूप से जाँच की जानी चाहिये और केवल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले सेल का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न- भारत में तीव्र आर्थिक विकास के लिये कुशल और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? (2019) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक

प्रिलिम्स के लिये:गन्ना, पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण (EBP) कार्यक्रम, उचित और लाभकारी मूल्य (FRP), कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP), रंगराजन समिति (2012), जैव ईंधन नीति 2018. मेन्स के लिये:भारत की अर्थव्यवस्था पर चीनी उत्पादन का प्रभाव |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत 5000 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक गन्ने के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक एवं उपभोक्ता और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है।

चीनी के अच्छे उत्पादन के कारण:

- चीनी का शानदार सीज़न (सितंबर-अक्तूबर): सीज़न के दौरान गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और इथेनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड बनाए गए।

- उच्च निर्यात: निर्यात बिना किसी वित्तीय सहायता के लगभग 109.8 LMT के साथ सबसे अधिक था और इसने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

- भारत सरकार की नीतिगत पहल: विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा समय पर की गई पहल के चलते गन्ना उत्पादन वर्ष 2018-19 के वित्तीय संकट से बाहर निकलकर वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुँचा दिया है।

- इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन: सरकार ने चीनी मिलों को चीनी को इथेनॉल में बदलने और अधिशेष चीनी का निर्यात करने के लिये प्रोत्साहित किया है ताकि मिलों के परिचालन जारी रखने के लिये उनकी बेहतर वित्तीय स्थिति हो।

- इसके अलावा तेज़ी से भुगतान, कम कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और मिलों में अतिरिक्त चीनी की कमी के कारण कम नकदी ब्लॉकेज के कारण चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, वर्ष 2025 तक EBP कार्यक्रम के तहत 20% इथेनॉल मिश्रण का एक सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करती है।

- उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and remunerative price-FRP): FRP वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को गन्ने की खरीद के लिये चुकानी पड़ती है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices-CACP) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है।

- राज्य की सलाह का महत्त्व: हालाँकि केंद्र सरकार FRP तय करती है, राज्य सरकारें एक राज्य सलाहकारी मूल्य भी निर्धारित कर सकती हैं जो चीनी मिल को किसानों को चुकानी पड़ती है।

- चीनी उद्योग के नियमन पर सिफारिशें देने के लिये रंगराजन समिति (2012) का गठन किया गया था।

- रंगराजन समिति की सिफारिशें:

- चीनी के निर्यात और आयात पर मात्रात्मक नियंत्रण को समाप्त करने के लिये इन्हें उचित टैरिफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

- उप-उत्पादों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये और कीमतें बाज़ार निर्धारित होनी चाहिये।

- मिलों को खोई से उत्पन्न विद्युत का उपयोग करने की अनुमति देने के लिये राज्यों को नीतिगत सुधार भी करने चाहिये।

भारत में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति:

- परिचय: चीनी उद्योग एक महत्त्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है।

- चीनी उद्योग कपास के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है।

- गन्ने की वृद्धि के लिये भौगोलिक स्थितियाँ:

- तापमान: गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 °C के मध्य।

- वर्षा: लगभग 75-100 सेमी।

- मृदा का प्रकार: गहरी समृद्ध दोमट मृदा।

- शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य: महाराष्ट्र> उत्तर प्रदेश> कर्नाटक।

- वितरण: चीनी उद्योग मोटे तौर पर उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्रों- उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तथा दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में स्थापित हैं।

- दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो उत्तर भारत की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उपज देने के साथ उच्च सुक्रोज के लिये उपयुक्त है।

- चुनौतियाँ:

- अनिश्चित उत्पादन निर्गत: गन्ने को कई अन्य खाद्य और नकदी फसलों, जैसे- कपास, तिलहन, चावल इत्यादि से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है। इससे मिलों को गन्ने की आपूर्ति प्रभावित होती है और चीनी का उत्पादन भी साल-दर-साल बदलता रहता है जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। कम कीमतों के कारण अतिरिक्त उत्पादन के समय में चीनी मिलों को नुकसान उठाना पड़ता है।

- गन्ने की कम उपज: दुनिया के कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर उपज बेहद कम है। उदाहरण के लिये जावा में 90 टन प्रति हेक्टेयर और हवाई में 121 टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में भारत की उपज केवल 64.5 टन/ हेक्टेयर है।

- लघु पेराई अवधि: चीनी उत्पादन एक मौसमी उद्योग है जिसमें एक वर्ष में सामान्य रूप से 4 से 7 महीने की छोटी पेराई अवधि होती है।

- यह श्रमिकों के वित्तीय नुकसान और मौसमी रोज़गार के साथ चीनी मिलों के पूर्ण उपयोग न होने का कारण बनता है।

- चीनी की कम रिकवरी दर: भारत में गन्ने से चीनी की औसत रिकवरी दर 10% से कम है जो अन्य प्रमुख चीनी उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है।

- उत्पादन की उच्च लागत: गन्ने की उच्च लागत, अकुशल तकनीक, उत्पादन की अनौपचारिक प्रक्रिया और भारी उत्पाद शुल्क के कारण विनिर्माण की लागत बढ़ जाती है।

- भारत में अधिकांश चीनी मिलें छोटे आकार की हैं जिनकी पेराई क्षमता 1,000 से 1,500 टन प्रतिदिन है जिससे यह उचित लाभ उठाने में विफल रहती हैं।

आगे की राह

- गन्ना क्षेत्रों के मानचित्रण के लिये सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता है।

- भारत में जल, खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों में गन्ने के महत्त्व के बावजूद हाल के वर्षों और समय अवधि में गन्ने का कोई विश्वसनीय मैप उपलब्ध नहीं है।

- गन्ने में अनुसंधान और विकास कम उपज एवं कम चीनी पुनर्प्राप्ति दर जैसे मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? (2020)

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 5 और 6 उत्तर: (a) व्याख्या:

अत: विकल्प (a) सही उत्तर है। |

स्रोत: पी.आई.बी.