जैव विविधता और पर्यावरण

भारत में वन संरक्षण प्रयासों का पुनर्मूल्यांकन

- 06 Nov 2025

- 189 min read

यह एडिटोरियल 05/11/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “India’s forests hold the future” पर आधारित है। इस लेख में पारिस्थितिक संतुलन, जलवायु अनुकूलन, जैवविविधता संरक्षण और सतत् आजीविका बनाए रखने में भारत के वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की गई है, साथ ही एक सतत् व सुदृढ़ पर्यावरणीय भविष्य सुनिश्चित करने के लिये सुदृढ़ सामुदायिक भागीदारी, नवीन संरक्षण रणनीतियों एवं एक मज़बूत नीतिगत कार्यढाँचे की माँग को रेखांकित किया गया है।

प्रिलिम्स के लिये: हरित भारत मिशन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 (ISFR), पेरिस समझौता, प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY), लघु वनोपज (MFP), राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP), भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), वनावरण, वृक्षावरण, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)

मेन्स के लिये: भारत की विकसित होती वन संरक्षण रणनीति के पीछे प्रमुख कारक, भारत में वनों की वर्तमान स्थिति और वर्गीकरण, भारत के वन संरक्षण तथा प्रबंधन प्रयासों को कमज़ोर करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ।

भारत इस समय एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहाँ आर्थिक विकास के लक्ष्य और पारिस्थितिक संधारणीयता की महत्त्वाकांक्षाओं का अभिसरण आवश्यक हो गया है। हरित भारत मिशन (ग्रीन इंडिया मिशन) के तहत वर्ष 2030 तक 2.5 करोड़ हेक्टेयर क्षीण वन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना का लक्ष्य रखते हुए ध्यान अब केवल वृक्षारोपण तक सीमित न रहकर पारिस्थितिक समुत्थानशीलता विकसित करने पर केंद्रित हो गया है। फिर भी, जलवायु परिवर्तन से वन-स्वास्थ्य में गिरावट, समुदायों की सीमित भागीदारी और निधियों के अपर्याप्त उपयोग जैसी चुनौतियाँ इस दिशा में प्रगति को बाधित करती हैं। अतः भारत को अपने वनों के भविष्य की सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिये सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय प्रजातियों की पुनर्स्थापना, क्षमता-विकास तथा नवोन्मेषी वित्तीय तंत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

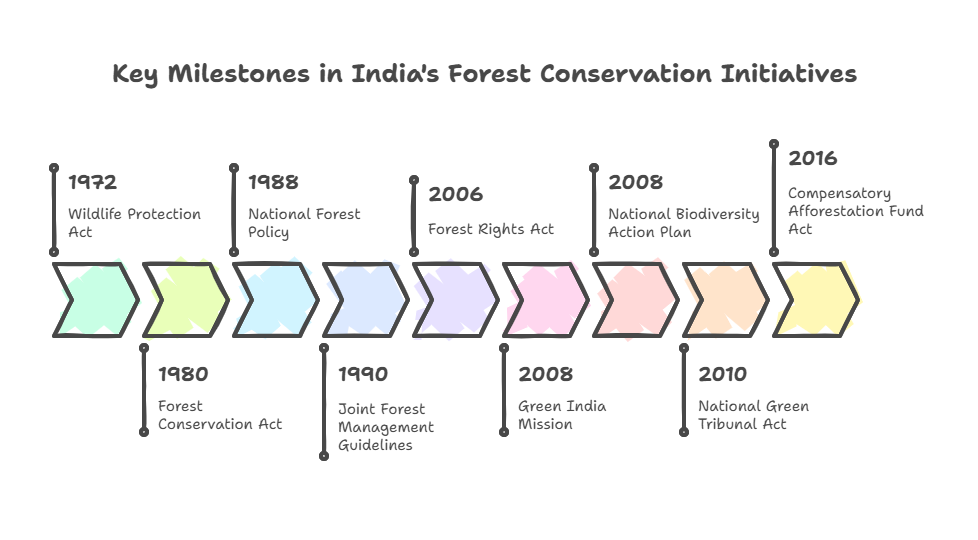

भारत की विकसित होती वन संरक्षण रणनीति के पीछे प्रमुख प्रेरक तत्त्व क्या हैं?

- वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने पर अधिक ध्यान: भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR)- 2023 के अनुसार, भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण 827,357 वर्ग किमी. है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।

- वर्ष 2021 से 2023 तक वनावरण में 156 वर्ग किमी. और वृक्षावरण में 1,289 वर्ग किमी. की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने वन क्षेत्र में वृद्धि का नेतृत्व किया है, जो प्रभावी वनरोपण एवं पुनर्स्थापन प्रयासों को दर्शाता है।

- 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उनके क्षेत्रफल का 33% से अधिक वनावरण है; मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है।

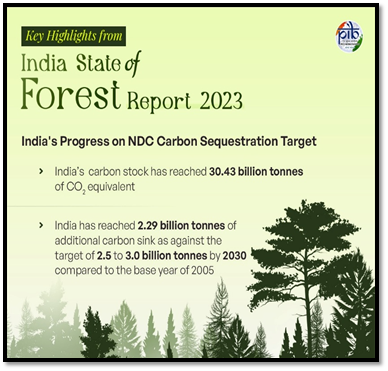

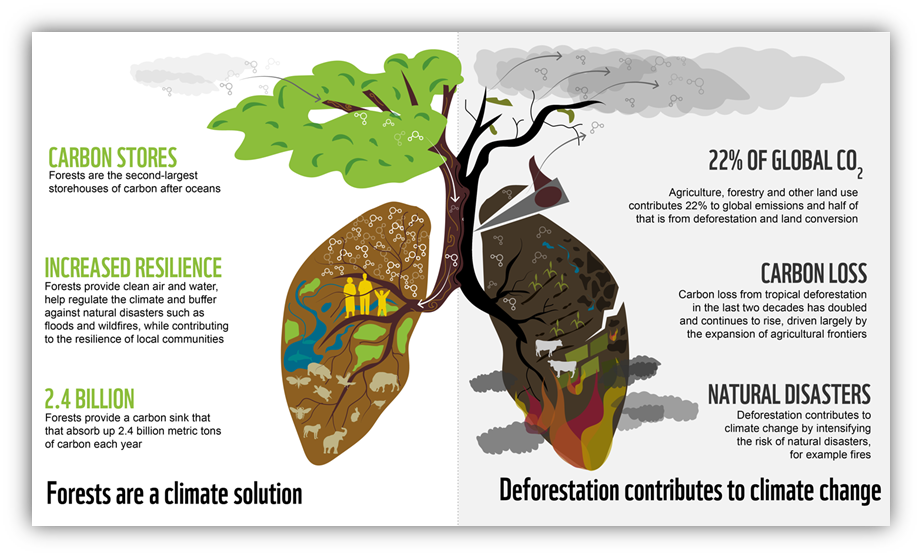

- कार्बन अवशोषण और जलवायु लक्ष्य: भारत के वन महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वर्तमान में लगभग 30.43 बिलियन टन CO₂ समतुल्य अवशोषित करते हैं, जो वर्ष 2005 से 2.29 बिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है।

- यह बढ़ती कार्बन अवशोषण क्षमता पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- इस क्षमता को और बढ़ाने के लिये, सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन (GIM)-अपडेटेड फ्रेमवर्क जैसी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर क्षरित वन एवं गैर-वन भूमि को पुनर्स्थापित करना है, जो पूर्ववर्ती पुनर्स्थापना लक्ष्यों का एक महत्त्वपूर्ण विस्तार है।

- यह महत्त्वाकांक्षी पुनर्स्थापना प्रयास वर्ष 2030 तक 3.39 बिलियन टन CO₂ समतुल्य अवशोषित करने में सक्षम एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के भारत के जलवायु संकल्प का प्रत्यक्ष समर्थन करता है, जो स्थायी भूमि प्रबंधन, पारिस्थितिक पुनर्स्थापना और दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन के प्रति देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

- सरकार समर्थित वनरोपण और पुनर्स्थापन: हरित भारत मिशन (GIM) ने 1.55 लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण और पुनर्स्थापन कार्य के लिये राज्यों को ₹900 करोड़ से अधिक आवंटित किये हैं, जिसमें MISHTI योजना के माध्यम से मैंग्रोव पुनर्वास पर केंद्रित प्रयास शामिल हैं, जिसके तहत 22,500 हेक्टेयर से अधिक तटीय भूमि को पुनर्स्थापित किया गया है।

- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP), जिसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया था और अब हरित भारत मिशन (GIM) के साथ विलय कर दिया गया है, वृक्षारोपण एवं क्षीण वनों के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन में जन भागीदारी को बढ़ावा देता है।

- लगभग ₹3,982 करोड़ के निवेश के साथ, NAP ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वनरोपण को सुगम बनाया है, जिसमें शहरी एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वृक्षावरण बढ़ाने पर केंद्रित एक उप-मिशन भी शामिल है।

- राष्ट्रीय वन नीति राष्ट्रीय स्तर पर कम-से-कम एक-तिहाई भूमि को वन/वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखती है।

- 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान ने देश भर में लाखों लोगों को अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने के लिये प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 1.4 अरब से अधिक पौधे रोपे गए।

- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP), जिसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया था और अब हरित भारत मिशन (GIM) के साथ विलय कर दिया गया है, वृक्षारोपण एवं क्षीण वनों के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन में जन भागीदारी को बढ़ावा देता है।

- वन्यजीव गलियारों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण: जैवविविधता और वन्यजीव संपर्क बनाए रखने के लिये, काज़ीरंगा-कार्बी आंगलोंग गलियारा (असम), राजाजी-कॉर्बेट टाइगर गलियारा (उत्तराखंड) और पश्चिमी घाट गलियारों जैसे महत्त्वपूर्ण गलियारों का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण किया गया है।

- ये गलियारे बाघों, हाथियों, नीलगिरि ताहर और स्लॉथ बियर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करते हैं तथा हज़ारों हेक्टेयर क्षेत्र में मूल प्रजातियों के पुनर्वनीकरण द्वारा समर्थित हैं।

- सामुदायिक भागीदारी और आजीविका संवर्द्धन: वन-आश्रित समुदायों, विशेष रूप से जनजातीय आबादी की भूमिका का अभिनिर्धारण करते हुए, भारत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) को बढ़ावा देता है।

- PMVDY कौशल विकास, बुनियादी अवसंरचना के समर्थन और लघु वनोपज (MFP) के लिये बाज़ार संपर्कों के माध्यम से 300 जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (SHG) को समर्थन देकर आजीविका को बढ़ाता है।

- यह सहभागी दृष्टिकोण स्थानीय प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन में सुधार करता है।

- डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 25 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में वन सीमाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे बेहतर निगरानी एवं योजना बनाना संभव हो पाया है।

- उन्नत उपग्रह-आधारित अग्नि चेतावनी प्रणालियाँ और भू-स्थानिक निगरानी वास्तविक काल में वन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाती हैं, जबकि ISFR से प्राप्त आँकड़े साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं।

- मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पायलट आधार पर AI-आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली (RTFAS) को लागू किया है, जिससे सक्रिय वन प्रबंधन, वनों की कटाई का शीघ्र पता लगाना तथा अवैध गतिविधियों एवं वनाग्नि पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो पाई है।

- वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन: सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा संचालित आधुनिक सुदूर संवेदन और GIS तकनीकों को शामिल करते हुए वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना लागू की है।

- परिणामस्वरूप, वनाग्नि की घटनाएँ सत्र 2021-22 में 223,333 से घटकर सत्र 2023-24 में 203,544 हो गई हैं, जिससे वन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है तथा जैवविविधता एवं ग्रामीण आजीविका को होने वाले नुकसान में कमी आई है।

भारत में वनों की वर्तमान स्थिति और वर्गीकरण क्या है?

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा परिभाषाएँ:

- वन आच्छादन: ऐसे सभी भू-भाग जिन पर वृक्ष छत्र का घनत्व 10% या उससे अधिक है और जिनका क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से अधिक है। इसमें स्वामित्व या वृक्ष-प्रजाति का भेद नहीं किया जाता। इसमें प्राकृतिक वन, वृक्षारोपण क्षेत्र, बाग-बगीचे, बाँस तथा ताड़ के वृक्ष सम्मिलित होते हैं।

- वृक्ष आच्छादन: ऐसे वृक्ष जो अभिलेखित वन क्षेत्र (Recorded Forest Area) से बाहर स्थित हैं और एक हेक्टेयर से छोटे समूहों में पाए जाते हैं, जैसे— शहरी क्षेत्रों, कृषि-भूमि या सड़कों के किनारे स्थित वृक्ष।

- दर्ज वन क्षेत्र (RFA): वह भूमि जिसे सरकारी अधिनियमों या सर्वेक्षण अभिलेखों के अंतर्गत आधिकारिक रूप से ‘वन क्षेत्र’ के रूप में अधिसूचित और दर्ज किया गया है।

- वनों का वर्गीकरण:

- वृक्ष छत्र घनत्व (FSI वर्गीकरण) के आधार पर:

- अत्यंत सघन वन: छत्र घनत्व > 70%

- मध्यम सघन वन: 40-70%

- खुले वन: 10-40%

- कंटक वन: < 10% छत्र

- वनस्पति प्रकारों के आधार पर(चैंपियन और सेठ द्वारा वर्ष 1968 में प्रस्तावित संशोधित वन वर्गीकरण):

- उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती

- उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती

- पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय

- पर्वतीय शीतोष्ण

- उप-अल्पाइन

- अल्पाइन

- वृक्ष छत्र घनत्व (FSI वर्गीकरण) के आधार पर:

- ISFR- 2023 के प्रमुख निष्कर्ष:

- भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष आवरण 827,357 वर्ग किमी. (25.17%) है।

- वन आवरण: 715,343 वर्ग किमी. (21.76%)

- वृक्षारोपण: 112,014 वर्ग किमी. (3.41%)

- वर्ष 2021 से वन एवं वृक्ष आवरण में 1,446 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी.), उत्तर प्रदेश (559 वर्ग किमी.), ओडिशा (559 वर्ग किमी.) और राजस्थान (394 वर्ग किमी.) में हुई है।

- वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि मिज़ोरम (242 वर्ग किमी.), गुजरात (180 वर्ग किमी.) और ओडिशा (152 वर्ग किमी.) में दर्ज की गई।

- मध्य प्रदेश (612 वर्ग किमी.), कर्नाटक (459 वर्ग किमी.), लद्दाख (159 वर्ग किमी.) और नगालैंड (125 वर्ग किमी.) में बड़ी गिरावट देखी गई।

- वन और वृक्ष आवरण से भारत का कार्बन सिंक 30.43 बिलियन टन CO₂ समतुल्य है, जो वर्ष 2005 से 2.29 बिलियन टन की वृद्धि है।

- मृदा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, मृदा कार्बनिक कार्बन 55.85 से बढ़कर 56.08 टन प्रति हेक्टेयर हो गया है, जिससे मृदा संरचना में सुधार हुआ है।

- वनों पर जैविक दबाव (चारण, अवैध कटाई, अग्नि) वर्ष 2013 के 31.28% से घटकर 26.66% हो गया है, जो वन स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है।

- बाँस धारण क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किमी. अनुमानित है, जो वर्ष 2021 से 5,227 वर्ग किमी. बढ़ा है।

- मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किमी. है, जिसमें मामूली उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है, गुजरात में कमी. देखी जा रही है तथा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि देखी जा रही है।

- भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष आवरण 827,357 वर्ग किमी. (25.17%) है।

भारत के वन संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों को कमज़ोर करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- निर्वनीकरण और वन भूमि का विचलन: बुनियादी अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं के लिये वन भूमि के विचलन के कारण भारत को लगातार निवल वन ह्रास का सामना करना पड़ रहा है।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने सत्र 2014-15 एवं 2023-24 के दौरान गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये 1,73,984.3 हेक्टेयर वन भूमि के विचलन को मंज़ूरी दी है।

- 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2025 के दौरान, कुल 78,135.84 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वनीय उद्देश्यों के लिये विचलन हेतु अनुमोदित किया गया था।

- राज्यों में, मध्य प्रदेश में 17,393.65 हेक्टेयर के साथ सबसे अधिक विचलन दर्ज किया गया, इसके बाद ओडिशा (11,033.08 हेक्टेयर), अरुणाचल प्रदेश (6,561.47 हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (5,480.43 हेक्टेयर) और छत्तीसगढ़ (4,092.01 हेक्टेयर) का स्थान रहा।

- ये आँकड़े भारत के वनों पर बढ़ते विकासात्मक प्रभाव को उजागर करते हैं तथा सख्त पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों और सतत् भूमि-उपयोग नियोजन की आवश्यकता पर बल देते हैं।

- वन अधिकारों का अपर्याप्त कार्यान्वयन: जनवरी 2008 में लागू अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) के कार्यान्वयन के कई वर्षों बाद भी वनवासी समुदायों को अपने कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- आज तक, केवल तीन राज्यों ने सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों को मान्यता देने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ इन अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।

- यह पूरे भारत में FRA के धीमे और असमान कार्यान्वयन को दर्शाता है, जो वन-आश्रित समुदायों को सशक्त बनाने एवं समावेशी वन प्रशासन को बढ़ावा देने के इसके मूल उद्देश्य को कमज़ोर करता है।

- ओडिशा के बुडागुडा ग्राम पंचायत में एक केस स्टडी से पता चलता है कि किस प्रकार सामुदायिक अधिकारों से वंचित करने के कारण वन अधिकारियों के साथ संघर्ष हुआ।

- लकड़ी की अवैध कटाई और अतिक्रमण की घटनाएँ लगातार वनों को क्षीण कर रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हाल के वर्षों में अवैध कटाई के मामलों में वृद्धि हुई है तथा अतिक्रमण में 146 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

- एकल-फसल वनरोपण और जैवविविधता का ह्रास: यूकेलिप्टस और सागौन जैसी गैर-स्थानीय प्रजातियों के बड़े पैमाने पर एकल-फसल वृक्षारोपण जैवविविधता को कम कर रहे हैं तथा मृदा की उर्वरता को कम कर रहे हैं।

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 इस बात पर प्रकाश डालती है कि वन क्षेत्र में हालिया वृद्धि का अधिकांश हिस्सा वृक्षारोपण वनों से आया है, न कि प्राकृतिक पुनर्जनन से।

- यह विशेष रूप से मध्य भारत में कीटों और जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थानशीलता को कम करता है।

- लैंटाना कैमरा, जो अब 40% बाघ अभयारण्यों को कवर करता है और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजातियों का प्रसार देशी वनस्पतियों एवं वन्यजीव आवासों को बाधित करता है।

- कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य व्यापक संक्रमण से जूझ रहे हैं, जिससे चारे की उपलब्धता कम हो रही है एवं पुनर्स्थापन जटिल हो रहा है।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष और आवास विखंडन: विकास परियोजनाओं के कारण आवासों का ह्रास और उनका खंडन होने से वन्यजीव मानव बस्तियों की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे संघर्ष की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।

- वर्ष 2019 और 2024 के दौरान, पूरे भारत में हाथियों के हमलों में लगभग 2,829 लोगों की जान गई, जिनमें ओडिशा में सबसे अधिक मौतें हुईं।

- सत्र 2023-24 में, भारत में कुल 121 हाथियों की मौत हुई— जिनमें 94 बिजली के झटके से, 9 अवैध शिकार से, 1 ज़हर से और 17 रेल दुर्घटनाओं में मारे गए।

- वर्ष 2019 और 2024 के दौरान, हाथियों के हमलों के कारण 2,727 से अधिक लोगों की मौत हुईं।

- असम जैसे राज्य संघर्ष को कम करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और सामुदायिक सतर्कता समूहों की सहायता ले रहे हैं, लेकिन वन सीमांत क्षेत्रों में सह-अस्तित्व की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि में वृद्धि: जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर वनाग्नि की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि की है।

- अनियमित वर्षा और बढ़ता तापमान पर्वतीय एवं शुष्क पर्णपाती वनों की भेद्यता को और बढ़ा देते हैं।

- वर्ष 2001 और 2022 के दौरान, विश्व भर में ने वनाग्नि के कारण लगभग 126 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र का ह्रास हुआ, जो पिछले दो दशकों में अग्नि-प्रेरित वन हानि में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है तथा वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग के दबाव के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है।

- अब वनाग्नि की घटनाएँ कुल वार्षिक वृक्षावरण-ह्रास (वर्ष 2023–2024) का लगभग 44% हिस्सा बन चुकी हैं, जो वर्ष 2001 से वर्ष 2022 के दौरान दर्ज लगभग 26–29% के अनुपात से लगभग दोगुना है।

- गढ़वाल हिमालय जैसे क्षेत्रों में निरंतर वनाग्नि की घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जिससे जैवविविधता, जलग्रहण क्षेत्रों और मृदा की स्थिरता में गिरावट आई है, जिससे आजीविका को खतरा है।

- सीमित धन, तकनीकी क्षमता और सामुदायिक भागीदारी प्रभावी नियंत्रण में बाधा डालती है।

भारत में वन संरक्षण और प्रबंधन के लिये सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल क्या हैं?

- हरित भारत मिशन (GIM): यह सत्र 2015-16 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) का एक हिस्सा है, जिसका मूल उद्देश्य 50 लाख हेक्टेयर तक वन एवं वृक्षावरण का विस्तार करना तथा 50 लाख हेक्टेयर क्षरित वन और गैर-वन भूमि में सुधार करना था।

- यह कार्बन अवशोषण, जल संरक्षण और जैवविविधता संवर्द्धन जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर केंद्रित है।

- वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना (FFPM): एक केंद्र प्रायोजित योजना जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वनाग्नि को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है।

- वास्तविक काल में आग की चेतावनी के लिये रिमोट सेंसिंग, GPS, GIS और उपग्रह-आधारित निगरानी का उपयोग करती है।

- राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (2014): यह कृषि वानिकी को एक स्थायी भूमि उपयोग पद्धति के रूप में बढ़ावा देती है जो वृक्षारोपण को फसलों के साथ एकीकृत करती है, जिससे मृदा उर्वरता, कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि होती है।

- यह नर्सरी और ऊतक संवर्द्धन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री पर केंद्रित है; ICAR-केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान (CAFRI) तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये मूल्य गारंटी और पुनर्खरीद विकल्पों सहित बाज़ार एवं आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है।

- प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY): इसका उद्देश्य लघु वनोपज (MFP) के सतत् प्रबंधन और मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से जनजातीय आजीविका में सुधार करना है।

- लघु वनोपजों के प्रसंस्करण और विपणन के लिये 15 स्वयं सहायता समूहों (SHG) के 300 सदस्यों वाले वन धन विकास केंद्र (VDVK) की स्थापना की गई है।

- प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA): वन भूमि के गैर-वनीय उद्देश्यों के लिये उपयोग किये जाने वाले धन का उपयोग वनरोपण और पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन गतिविधियों के लिये करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA): संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से 7 बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण हेतु एक वैश्विक मंच के रूप में भारत द्वारा शुरू किया गया।

- पारिस्थितिकी संधारणीयता के लिये महत्त्वपूर्ण बाघ संरक्षण गलियारों और जैवविविधता हॉटस्पॉट का समर्थन करता है।

भारत में सतत् वन संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये कौन-से प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- विधिक कार्यढाँचों को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना: भारत को वन संरक्षण अधिनियम जैसे वन कानूनों को सख्ती से लागू और अद्यतन किया जाना चाहिये, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025 भी शामिल है, जो वन भूमि अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करते हैं, प्रतिपूरक वनरोपण को बढ़ावा देते हैं तथा महत्त्वपूर्ण खनिज खनन के लिये सुरक्षा उपायों को शामिल करते हैं।

- ये विधिक संवर्द्धन वन प्रशासन को आधुनिक बनाएंगे और वैश्विक जलवायु एवं जैवविविधता लक्ष्यों के अनुरूप होंगे।

- समुदायों और मूल निवासियों को सशक्त बनाना: भारत को वन-आश्रित समुदायों, विशेष रूप से जनजातीय समूहों को मान्यता देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिये वन अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू करके वन प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना चाहिये।

- सहभागी वन प्रबंधन के माध्यम से, सामुदायिक प्रबंधन अवैध गतिविधियों को कम कर सकता है, जैवविविधता संरक्षण में सुधार कर सकता है तथा आजीविका को बढ़ावा दे सकता है, जो स्थानीय निवासियों/वनवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाता है।

- 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे बड़े अभियान वन संरक्षण में नागरिक भागीदारी की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं।

- भारत को औपचारिक पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिये तथा संरक्षण एवं वैज्ञानिक जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाना चाहिये।

- मूल प्रजातियों के साथ पारिस्थितिक बहाली को प्राथमिकता: भारत को देशी वनों और विविध पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्भरण करने के पक्ष में एकल-फसल वृक्षारोपण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिये।

- मिश्रित-प्रजातियों के पुनर्भरण पर हरित भारत मिशन का ध्यान राज्यों में विस्तारित होना चाहिये, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्भरण पर संयुक्त राष्ट्र दशक के अनुरूप पारिस्थितिकी तंत्र संपर्क एवं जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा मिले।

- सरकार को लैंटाना कैमरा जैसे आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिये लक्षित कार्य योजनाओं को लागू करना चाहिये, जो मुख्य बाघ अभयारण्यों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण आवासों के लिये खतरा हैं।

- वैज्ञानिक अनुसंधान को स्थानीय ज्ञान के साथ जोड़कर, ये प्रयास देशी पादप समुदायों को पुनर्स्थापित करेंगे, वन्यजीव आवास की गुणवत्ता में सुधार करेंगे तथा वैश्विक जैवविविधता लक्ष्यों के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखेंगे।

- कृषि वानिकी और जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को एकीकृत करना: भारत को स्थायी भूमि-उपयोग प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को पूरी तरह से लागू करना चाहिये जो उत्पादकता में सुधार करें, कार्बन को अवशोषित करें और वैकल्पिक आजीविका प्रदान करें।

- कृषि वानिकी को कदन्न-कृषि और सूखा-सहिष्णु कृषि से जोड़ने से संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

- भारत को जलवायु-अनुकूल वन प्रबंधन में निवेश करना चाहिये, जिसमें अग्नि जोखिम रेटिंग प्रणालियाँ, सूखा-सहिष्णु प्रजातियों के वृक्षारोपण एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजनाएँ शामिल हैं।

- विश्व बैंक समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना (ESIP) जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण और सहयोग द्वारा समर्थित ये उपाय, वनों को जलवायु चरम सीमाओं के प्रति अधिक समुत्थानशील बनाएंगे, पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे तथा महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक को सुरक्षित करेंगे।

- सर्वेक्षण और मॉनीटरिंग के लिये उन्नत तकनीक अपनाना: सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन, GPS एवं AI जैसे रीयल-टाइम निगरानी उपकरणों का विस्तार करने से अवैध कटाई, वनाग्नि और आवास अतिक्रमण का शीघ्र पता लगाना संभव होगा।

- भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वनाग्नि की चेतावनी के लिये MODIS सेंसर डेटा का उपयोग एक सकारात्मक उदाहरण है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) तकनीक, वन छत्र का सटीक 3D मानचित्रण, जैव-भार आकलन एवं वन क्षरण का पता लगाने में सक्षम बनाती है।

- भारत में इसे अपनाने से उपग्रह आधारित निगरानी को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा, जिससे अधिक सटीक पारिस्थितिक आकलन और डेटा-आधारित वन प्रबंधन संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष:

‘द रिलिजन ऑफ फॉरेस्ट’ में रवींद्रनाथ टैगोर ने अत्यंत सुंदर भाव से लिखा है कि “वन हमें पर्याप्तता का पाठ पढ़ाते हैं, समानता का सिद्धांत— यह दिखाते हुए कि बिना शोषण या संचय के प्रकृति के उपहारों का आनंद कैसे लिया जाए।”

इस भावना के अनुरूप, भारत को पर्यावरणीय पुनर्स्थापन को नीति के केंद्र में रखते हुए स्थानीय एवं जनजातीय समुदायों के सशक्तीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और वन संरक्षण के लिये विधिक कार्यढाँचे को सुदृढ़ करने पर ध्यान देना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “वनों का क्षरण भारत में एक मौन संकट है।” भारत में वनों की पुनर्स्थापन और वनरोपण नीतियों की सफलता एवं सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. अपने अद्यतन कार्यढाँचे के अंतर्गत हरित भारत मिशन (GIM) का लक्ष्य क्या है?

हरित भारत मिशन (GIM) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर क्षरित वन और गैर-वन भूमि को पुनर्स्थापित करना है, जो पेरिस समझौते के तहत 3.39 बिलियन टन CO₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के भारत के लक्ष्य में योगदान देगा।

प्रश्न 2. भारत के वन संरक्षण प्रयासों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

वन संरक्षण प्रयासों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों में वनों की कटाई और भूमि का विचलन, वन अधिकार अधिनियम (FRA) का लापरवाह क्रियान्वयन, एकल-कृषि वृक्षारोपण, मानव-वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन एवं आवास विखंडन के कारण वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि शामिल हैं।

प्रश्न 3. प्रौद्योगिकी भारत में वन प्रशासन को किस-प्रकार बदल रही है?

MoEFCC ने 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वन सीमाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है तथा उपग्रह-आधारित अग्नि चेतावनी प्रणाली, GIS मानचित्रण और AI-संचालित निगरानी शुरू की है, जिससे वास्तविक काल में वन प्रबंधन एवं साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण संभव हो पाया है।

प्रश्न 4. भारत की वन संरक्षण रणनीति में समुदायों की क्या भूमिका है?

संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) और प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) जैसे कार्यक्रम आजीविका सहायता, लघु वन उपज मूल्य संवर्द्धन तथा सहभागी वन प्रबंधन के माध्यम से जनजातीय स्वयं सहायता समूहों एवं वनाश्रित समुदायों को सशक्त बनाते हैं।

प्रश्न 5. वन समुत्थानशीलता और जैवविविधता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

भारत GIM, CAMPA और वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना जैसी योजनाओं के तहत मूल प्रजातियों की पुनर्स्थापना, लैंटाना कैमरा जैसी आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण, कृषि वानिकी तथा जलवायु अनुकूल वन प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है? (2021)

(a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(b) पंचायती राज मंत्रालय

(c) ग्रामीण विकास मंत्रालय

(d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: (d)

प्रश्न 2. भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है: (2012)

1. यह उसी अक्षांश पर स्थित है, जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है।

2: इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणान्तर्गत है।

3. 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है।

निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है?

(a) अरुणाचल प्रदेश

(b) असम

(c) हिमाचल प्रदेश

(d) उत्तराखंड

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न 1. “भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है।” सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिये। (2022)