आंतरिक सुरक्षा

भारत में आतंकवाद का प्रतिरोध

- 12 Nov 2025

- 156 min read

यह एडिटोरियल 12/11/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Act of evil: On the Delhi blast” पर आधारित है। यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि दिल्ली के लाल किले के निकट हुआ घातक कार विस्फोट, जो आतंकवाद से जुड़ा माना जा रहा है, इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत की एकता और शांति की रक्षा के लिये एक समग्र आतंकवाद-निरोधक दृष्टिकोण की नितांत आवश्यकता है, जिसमें सशक्त विधि-प्रवर्तन, त्वरित अन्वेषण-प्रक्रिया तथा सामाजिक सद्भाव के संवर्द्धन का समन्वय हो।

मेन्स के लिये: भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामरिक हितों के लिये एक खतरा के रूप में आतंकवाद, भारत के आतंक-रोधी सुरक्षा कार्यढाँचे के प्रमुख तत्त्व

10 नवंबर, 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के निकट हुई घातक कार विस्फोट की घटना ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को तीव्र रूप से केंद्र में ला दिया है। दिल्ली पुलिस ने विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर संगठित आतंकी नेटवर्क की संलिप्तता की आशंका के आधार पर गहन जाँच आरंभ की है। चुनौती यह है कि आतंकी नेटवर्कों का शीघ्रता से पर्दाफाश करते हुए विभाजनकारी शक्तियों के प्रति संवेदनशील एक विविध समाज में एकता को बढ़ावा देने की है। यह एक व्यापक आतंकवाद-रोधी रणनीति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जिसमें सुदृढ़ खुफिया समन्वय, सक्रिय पुलिसिंग और उन्नत फॉरेंसिक क्षमताओं को एकीकृत किया गया हो।

आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामरिक हितों के लिये किस प्रकार एक खतरा बना हुआ है?

- सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद: सीमा पार आतंकवाद, विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न, भारत के लिये दीर्घकालिक चुनौती बनी हुई है।

- लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे समूह जम्मू-कश्मीर व उसके बाहर लगातार हमले कर रहे हैं।

- अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले सहित हाल की घटनाएँ, बढ़ी हुई सीमा सुरक्षा के बावजूद लगातार घुसपैठ के खतरे को रेखांकित करती हैं।

- गृह मंत्रालय (MHA) के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2004 और 2014 के दौरान लगभग 7,217 आतंकवादी घटनाएँ हुईं, जो सत्र 2014-2024 के दौरान तेज़ी से घटकर लगभग 2,242 रह गईं, जो आंतरिक सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती हैं।

- हालाँकि, इस गिरावट के बावजूद, सीमा पार आतंकवाद एक सतत् चुनौती बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तान स्थित समूहों द्वारा लगातार घुसपैठ के प्रयास और छद्म अभियान भारत की दीर्घकालिक आंतरिक सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता के लिये एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

- शहरी आतंकवाद और प्रतीकात्मक हमले: वर्ष 2025 में लाल किला कार विस्फोट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये प्रतीकात्मक राष्ट्रीय स्थलों को निशाना बनाकर शहरी आतंकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

- अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटकों के उपयोग और शहरी गुमनामी ने नागरिक सुरक्षा के बुनियादी अवसंरचना में कमियों को उजागर किया है।

- सफेदपोश आतंकवाद जैसे उभरते रूप, जिनमें उमर नबी जैसे शिक्षित पेशेवर शामिल हैं, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं, इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय अभिगम्यता और डिजिटल नेटवर्क का शोषण किया जाता है।

- नेटवर्क और सफेदपोश आतंकवादी खतरों के विरुद्ध शहरी सुरक्षा कार्यढाँचे को सुदृढ़ करना राष्ट्रीय समुत्थानशक्ति के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- घरेलू उग्रवाद और वैचारिक ध्रुवीकरण: स्थानीय शिकायतों और ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से पोषित घरेलू आतंकवादियों का उदय, एक कम दिखाई देने वाला लेकिन उतना ही खतरनाक जोखिम प्रस्तुत करता है।

- हाल के आकलनों से पता चला है कि केरल, महाराष्ट्र और झारखंड सहित कई भारतीय राज्यों में घरेलू उग्रवाद से जुड़ी गिरफ्तारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो घरेलू उग्रवाद के बढ़ते खतरे को दर्शाता है।

- आतंकवादी समूहों का विकेंद्रीकरण निगरानी और रोकथाम को जटिल बना देता है, जिससे सामुदायिक सतर्कता एवं परिस्थितिनुकूल पुनर्सामाजीकरण (डिरैडिकलाइज़ेशन) कार्यक्रमों की आवश्यकता बढ़ जाती है।

- आतंकवाद प्रायः सामाजिक-धार्मिक विभाजनों का दुरुपयोग कर अस्थिरता फैलाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख आतंकी घटनाओं के बाद सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि देखी जाती है।

- सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज़्म के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में 59 सांप्रदायिक दंगे हुए, जो वर्ष 2023 में हुई 32 घटनाओं की तुलना में 84% अधिक है, जो आतंकवादी गतिविधियों एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बीच बढ़ते संबंध को दर्शाता है।

- समुद्री सुरक्षा खतरे: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा और रणनीतिक बंदरगाह बढ़ते समुद्री आतंकवाद के खतरों का सामना कर रहे हैं। असंगठित (गैर-राज्य) तत्त्व हथियारों, विस्फोटकों एवं आतंकवादियों की तस्करी के लिये इन कमज़ोरियों का लाभ उठा रहे हैं।

- भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी (2024) ने यह खुलासा किया कि आतंकवादी गिरोहों द्वारा अरब सागर में अवैध खेपों के माध्यम से समुद्री मार्ग से प्रवेश करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- समुद्री मार्गों के माध्यम से हथियारों की घुसपैठ बढ़ने से नौसैनिक गश्त, तटीय निगरानी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को और मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है।

- साइबर आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकियाँ: आतंकवादी समूह साइबर उपकरणों का तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं, जिसमें एन्क्रिप्टेड संचार, डेटा थेफ्ट और सोशल मीडिया प्रचार शामिल हैं, जिससे साइबर आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है।

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि आतंकवादी संगठन अवसंरचना को बाधित करने और ऑनलाइन भर्ती के लिये 'रैनसमवेयर' तथा 'फिशिंग कैंपेन' का उपयोग कर रहे हैं।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों में 'ड्रोन' के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार आतंकवाद की प्रकृति को नया रूप दे रही है।

- अब आतंकवादी रणनीतियाँ विविध रूप धारण कर चुकी हैं, जिनमें संभावित रासायनिक और जैविक हमले भी शामिल हैं।

- उत्तर प्रदेश में रासायनिक एजेंटों से जुड़ी वर्ष 2025 की एक नाकाम साजिश ने आतंकवादियों द्वारा असामान्य हथियार प्राप्त करने के प्रयासों को उजागर किया है।

- खुफिया जानकारी और समन्वय की कमी: भारत के खुफिया नेटवर्क में 20 से अधिक एजेंसियाँ शामिल हैं, जिनमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) एवं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) शामिल हैं और प्रत्येक के अलग-अलग संचालनात्मक अधिदेश हैं।

- हालाँकि, खंडित डेटा साझाकरण, अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र और एकाकी कार्यप्रणाली जैसे मुद्दे प्रायः सामूहिक दक्षता को कमज़ोर करते हैं।

- हालाँकि मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) की स्थापना अंतर-एजेंसी खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिये की गई थी, फिर भी यह वैधानिक कार्यढाँचे के बजाय कार्यकारी आदेशों के तहत काम करना जारी रखता है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता एवं जवाबदेही सीमित हो जाती है।

- इसके अलावा, राज्य पुलिस बलों के बीच अपर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक डेटा एनालिसिस टूल्स का असमान उपयोग वास्तविक काल में खतरे का पता लगाने तथा प्रतिक्रिया में बाधा डालता है।

- हाइब्रिड युद्ध और छद्म संघर्ष: भारत हाइब्रिड युद्ध का सामना कर रहा है, जहाँ सरकारी और गैर-सरकारी तत्त्व अस्थिरता उत्पन्न करने के लिये गुप्त, छद्म एवं साइबर रणनीति अपनाते हैं।

- विद्रोहों को प्रोत्साहित करने में चीन-पाकिस्तान के गठजोड़ का उदाहरण इस नवयुगीन संकर (हाइब्रिड) खतरे को स्पष्ट करता है।

- सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना के अभियानों से अनुकूलनशीलता, खुफिया प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा रणनीतिक तत्परता की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

भारत के आतंक-रोधी सुरक्षा कार्यढाँचे के प्रमुख तत्त्व क्या हैं?

- विधिक और नीतिगत कार्यढाँचा:

- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967: यह प्राथमिक आतंकवाद-रोधी कानून सरकार को आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी संपत्ति ज़ब्त करने और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।

- यह अभियोजन और निवारक निरोध के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008: 26/11 के मुंबई हमलों के बाद इसका गठन किया गया, NIA विभिन्न राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करता है, जिससे एक केंद्रीकृत, विशिष्ट जाँच तंत्र सुनिश्चित होता है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980: राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को निवारक निरोध में सक्षम बनाता है।

- नीतिगत पहल: राष्ट्रीय आतंक-रोधी रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (प्रारूप) और उग्रवाद-रोधी दिशानिर्देश जैसे कार्यढाँचे रोकथाम, निवारण एवं क्षमता निर्माण पर केंद्रित हैं।

- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967: यह प्राथमिक आतंकवाद-रोधी कानून सरकार को आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी संपत्ति ज़ब्त करने और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।

- संस्थागत तंत्र:

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS): राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की अध्यक्षता में, यह अंतर-एजेंसी प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है, सुरक्षा रणनीतियाँ तैयार करता है तथा रक्षा, खुफिया और कूटनीति को एकीकृत करता है।

- मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC): वर्ष 2001 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत स्थापित, यह खतरे का पता लगाने में चूक को रोकने के लिये केंद्रीय और राज्य खुफिया इकाइयों को जोड़ने वाले एक वास्तविक काल खुफिया-साझाकरण केंद्र के रूप में कार्य करता है।

- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO): NSA के तहत एक तकनीकी खुफिया एजेंसी, जो साइबर खतरों, उपग्रह खुफिया और सिग्नल अवरोधन पर ध्यान केंद्रित करती है।

- रक्षा खुफिया एजेंसी (DIA): सेना, नौसेना एवं वायु सेना से सैन्य खुफिया का समन्वय करती है, जिससे नागरिक और रक्षा खुफिया कार्यढाँचे के बीच तालमेल सुनिश्चित होता है।

- सुरक्षा बल और परिचालन इकाइयाँ:

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG): भारत का विशिष्ट आतंकवाद-रोधी और बंधक-बचाव बल, जिसकी स्थापना वर्ष 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई थी तथा जो शहरी आतंकवादी स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिये जाना जाता है।

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF): CRPF, BSF, ITBP और CISF जैसे बल सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा एवं महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण हैं।

- आतंकवाद-रोधी दस्ते (ATS): राज्य-स्तरीय विशेष इकाइयाँ स्थानीय आतंकवाद-रोधी अभियानों एवं खुफिया सूचनाओं के लिये केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करती हैं।

- विशेष बल और कमांडो: पैरा SF, MARCOS और गरुड़ कमांडो जैसी इकाइयाँ गुप्त अभियानों, सीमा पार प्रतिक्रियाओं तथा अपहरण-रोधी अभियानों का प्रबंधन करती हैं।

- खुफिया और निगरानी नेटवर्क:

- खुफिया ब्यूरो (IB): भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी, जो प्रति-खुफियागीरी, घुसपैठ की निगरानी तथा आंतरिक खतरों के मूल्यांकन में संलग्न है।

- रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW): बाह्य खुफिया जानकारी के लिये उत्तरदायी संस्था, जो विशेष रूप से सीमा-पार आतंकवादी नेटवर्क तथा राज्य-प्रायोजित आतंकवाद पर केंद्रित है।

- नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID): अधिकृत एजेंसियों के लिये वास्तविक समय की सूचना तक अभिगम्यता को सक्षम करने के लिये 21 डेटाबेस (बैंकिंग, आव्रजन, दूरसंचार, आदि) से डेटा को एकीकृत करता है।

- साइबर सुरक्षा प्रभाग: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और CERT-In के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जो साइबर आतंकवाद एवं ऑनलाइन उग्रवाद का मुकाबला करता है।

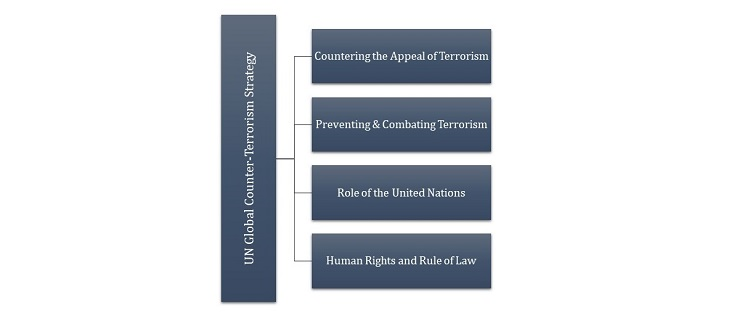

संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद-रोधी रणनीति

- विषय: संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति, जिसे वर्ष 2006 में सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया था, मानवाधिकारों और विधि के शासन को बनाए रखते हुए आतंकवाद से निपटने के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से पहला व्यापक वैश्विक कार्यढाँचा है।

- रणनीति के चार स्तंभ:

- आतंकवाद के लिये अनुकूल परिस्थितियों का समाधान– उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक कारकों को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना।

- आतंकवाद की रोकथाम और उसका मुकाबला– खुफिया जानकारी साझा करने, विधि प्रवर्तन सहयोग एवं सुरक्षित पनाहगाहों को नकारने के माध्यम से।

- राज्य क्षमता का निर्माण और संयुक्त राष्ट्र समन्वय को सुदृढ़ करना– वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

- मानवाधिकारों और कानून के शासन के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना– इस बात पर बल देना कि आतंकवाद-रोधी प्रयास मौलिक स्वतंत्रताओं के अनुरूप होने चाहिये।

- यह रणनीति सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से आग्रह करती है कि:

- आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीयता से जोड़ने से बचें।

- आतंकवादी नेटवर्कों को वित्तीय, सैन्य या परिचालन सहायता देने से इनकार करें।

- सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिये घरेलू कानूनी कार्यढाँचों और सीमा नियंत्रणों को सुदृढ़ करें।

- संस्थागत कार्यढाँचा:

- कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिये, आतंकवाद-रोधी कार्यान्वयन कार्य बल (CTITF) इंटरपोल, UNDP और मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय सहित दो दर्जन से अधिक संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के बीच प्रयासों का समन्वय करता है।

- CTITF सदस्य देशों के लिये क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और नीतिगत सुसंगतता का समर्थन करता है।

भारत में एक व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति सुनिश्चित करने के लिये किन उपायों की आवश्यकता है?

- अंतर-एजेंसी समन्वय और खुफिया जानकारी साझाकरण को बढ़ावा देना: भारत को विस्तारित फ्यूज़न केंद्रों और रीयल-टाइम डेटा एकीकरण के माध्यम से एक मज़बूत, केंद्रीकृत खुफिया जानकारी साझाकरण पारिस्थितिकी तंत्र को संस्थागत रूप देना होगा।

- मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) भारत की आतंकवाद-रोधी संरचना का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है, जो रीयल-टाइम खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान एवं समन्वित बहु-एजेंसी अभियानों को सुगम बनाता है।

- इस आधार पर, राष्ट्रीय फ्यूज़न केंद्रों का निर्माण और राज्य-स्तरीय समकक्षों को मज़बूत करने से प्रशासनिक विलंब को कम करने तथा त्वरित, एकीकृत प्रतिक्रियाएँ संभव होंगी।

- प्रोजेक्ट सिंदूर व ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियानों के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य प्रतिक्रियात्मक प्रणाली से सक्रिय एवं निवारक सुरक्षा कार्यढाँचे की ओर बढ़ना है, जिससे पूरे देश में त्वरित और अधिक एकीकृत आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रियाएँ सुनिश्चित हों।

- उन्नत प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा का लाभ उठाएँ: विकसित होती आतंकवादी रणनीतियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये, भारत को निगरानी और खतरे के आकलन के लिये AI, मशीन लर्निंग एवं पूर्वानुमान विश्लेषण के उपयोग का विस्तार करने की आवश्यकता है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के नेतृत्व में वर्ष 2025 का भारत-यूरोपीय संघ ड्रोन-रोधी प्रशिक्षण अत्याधुनिक तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाने का उदाहरण है।

- CERT-In की सक्रिय साइबर सुरक्षा को साइबर आतंकवाद से महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा के लिये बढ़ाया जाना चाहिये, साथ ही ऑनलाइन उग्रवाद और भर्ती का भी मुकाबला करना चाहिये।

- कानूनी कार्यढाँचे को सुदृढ़ करना और न्यायिक प्रक्रियाओं को त्वरित करना: आधुनिक आतंकवाद के उभरते खतरों और जटिलताओं से निपटने के लिये, साथ ही दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) जैसे कानूनों में संशोधन करना महत्त्वपूर्ण है।

- विशेष आतंक-रोधी न्यायालयों की स्थापना से मुकदमों में तेज़ी आएगी, दोषसिद्धि दर और निवारण में सुधार होगा, जैसा कि पुलवामा एवं पठानकोट हमलों के बाद देखा गया है, जहाँ मुकदमों की सुनवाई महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई।

- भारत को FATF मानकों के अनुरूप, आतंकवाद के वित्तपोषण चैनलों को रोकने के लिये कानूनों और प्रवर्तन तंत्रों को सख्त करना चाहिये।

- आतंकवादी नेटवर्क द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग और ऑनलाइन फंडिंग प्लेटफॉर्म का पता लगाने के लिये उन्नत साइबर निगरानी एवं निजी क्षेत्र का सहयोग महत्त्वपूर्ण है।

- सीमा और समुद्री सुरक्षा को उन्नत करना: भारत के सुरक्षा कार्यढाँचे में बहुस्तरीय बुनियादी अवसंरचनाएँ शामिल होनी चाहिये, जैसे: स्मार्ट बाड़ लगाना, थर्मल इमेजिंग और तटीय रडार प्रणालियाँ, जो उन्नत नौसैनिक एवं अर्द्धसैनिक गश्त द्वारा समर्थित हों।

- समुद्री निगरानी, तस्करी-रोधी एवं व्यापार मार्ग सुरक्षा के लिये BIMSTEC और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है।

- कई एजेंसियों के साथ लगातार, संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास प्रतिक्रिया दक्षता और अंतर-संचालन क्षमता में सुधार करते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को गहन करना: SCO, G20 और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी मंच में सक्रिय भागीदारी से खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त अभियानों एवं नीतिगत सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है।

- भारत-मिस्र संयुक्त कार्य समूह जैसी द्विपक्षीय पहल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में रणनीतिक साझेदारी के महत्त्व को प्रदर्शित करती हैं।

- सैन्य उपायों के अलावा, भारत को आतंकवाद के प्रायोजकों और आतंकवाद का समर्थन करने वाले सरकारी तत्त्वों को अलग-थलग करने के लिये कूटनीतिक दबाव एवं आर्थिक प्रतिबंधों का प्रयोग जारी रखना चाहिये।

- ऑपरेशन सिंदूर ने रणनीतिक हमलों को कूटनीतिक जुड़ाव के साथ जोड़ा, जिससे वैश्विक समर्थन सुनिश्चित हुआ और बिना तनाव बढ़ाए निवारण को मज़बूत किया गया।

- सामुदायिक सहभागिता और उग्रवाद-विरोध को बढ़ावा देना: सिंगापुर और नॉर्वे के मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए, भारत को सामाजिक-आर्थिक शिकायतों और वैचारिक कमज़ोरियों को दूर करने के लिये समुदाय-केंद्रित कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिये।

- जोखिमग्रस्त आबादी के लिये शैक्षणिक अभिगम्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास पहल सामाजिक समुत्थानशीलता सुदृढ़ करेंगी तथा चरमपंथी भर्ती पर अंकुश लगाएँगी।

- भारत की मौजूदा पहलों, जैसे कि राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र के सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम और सुभेद्य युवाओं के लिये कौशल विकास योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करके उन्हें सांस्कृतिक रूप से अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर समुत्थानशीलता एवं उग्रवाद-विरोध प्रयासों को दृढ़ता मिलेगी।

निष्कर्ष:

जैसा कि विद्वान ब्रूस हॉफमैन ने उल्लेख किया है, “आतंकवाद राजनीतिक परिवर्तन की तलाश में हिंसा या हिंसा की धमकी के माध्यम से जानबूझकर भय का निर्माण और शोषण की प्रक्रिया है।”

ऐसे खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये भारत को अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करना, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना और न्यायिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति से लागू करना आवश्यक है, साथ ही समावेशी काउंटर-रेडिकलाइज़ेशन कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक समुत्थानशक्ति भी विकसित करने की भी आवश्यकता है। आगे की राह सतत् राजनीतिक इच्छाशक्ति, संसाधनों की प्रतिबद्धता तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में निहित है, जिससे भारत बदलते खतरों के परिदृश्य में शांति सुनिश्चित कर सके और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में भारत के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। उभरते आतंकवाद संबंधी खतरों से निपटने के लिये भारत एक बहुआयामी रणनीति किस प्रकार विकसित कर सकता है? |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. कौन से कानूनी और संस्थागत साधन भारत के आतंकवाद-रोधी कार्यकार्यढाँचे की रीढ़ हैं?

प्रमुख उपकरणों में UAPA (1967), NIA अधिनियम (2008), NSA (1980) और NIA, NSCS, MAC, NTRO, IB, R&AW, NATGRID जैसी संस्थाएँ तथा NSG व राज्य ATS जैसी विशेष इकाइयाँ शामिल हैं।

प्रश्न 2. लेख में भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये अभिनिर्धारित किये गए प्रमुख उभरते खतरे क्या हैं?

प्रमुख खतरे सीमा पार आतंकवाद, घरेलू उग्रवाद, शहरी प्रतीकात्मक हमले, समुद्री घुसपैठ, साइबर टेररिज़्म, ड्रोन का उपयोग और CBRN जोखिम हैं।

प्रश्न 3. भारत की आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रिया को त्वरित करने के लिये किन तकनीकी और परिचालन उपायों की अनुशंसा की गई है?

सिफ़ारिशों में निगरानी के लिये AI/ML और पूर्वानुमानित विश्लेषण, ड्रोन-रोधी क्षमताएँ, उन्नत CERT-In साइबर सुरक्षा, स्मार्ट फेंसिंग/थर्मल इमेजिंग, तटीय रडार एवं रीयल-टाइम खुफिया एकीकरण के लिये विस्तारित फ्यूज़न सेंटर शामिल हैं।

प्रश्न 4. संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति भारत के दृष्टिकोण को किस-प्रकार सूचित करती है और किन पूरक उपायों की आवश्यकता है?

संयुक्त राष्ट्र रणनीति के चार स्तंभ (मूल कारणों का समाधान; रोकथाम/मुकाबला; क्षमता निर्माण/संयुक्त राष्ट्र समन्वय; मानवाधिकारों का सम्मान) भारत के उग्रवाद-विरोधी, क्षमता निर्माण एवं अधिकार-आधारित प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ संरेखित हैं, जो क्षेत्रीय सहयोग ((BIMSTEC/IORA), कानूनी सुधार और सामुदायिक सहभागिता द्वारा पूरक हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारतीय सेना के अधिकारियों और निम्नलिखित में से किस देश की सेना के अधिकारियों द्वारा संयुक्त आतंकवाद-रोधी सैन्य प्रशिक्षण 'हैंड-इन-हैंड 2007' आयोजित किया गया था? (2008)

(a) चीन

(b) जापान

(c) रूस

(d) अमेरिका

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न 1. आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिये आप क्या-क्या हल सुझाते हैं ? आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोत क्या हैं ?

(2017)