कृषि

संधारणीय कृषि हेतु जैविक कार्बन का पुनर्संचयन

- 11 Nov 2025

- 77 min read

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC), सूक्ष्म पोषक तत्त्व, कार्बन क्रेडिट, संधारणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMSA), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्राकृतिक कृषि, नो-टिल फार्मिंग, जैविक खाद, पीएम-किसान, परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)।

मेन्स के लिये: भारत में मृदा कार्बनिक कार्बन की स्थिति, घटते कार्बनिक कार्बन के प्रभाव और स्थाई मृदा प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय।

चर्चा में क्यों?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चलता है कि अवैज्ञानिक उर्वरक उपयोग और जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि योग्य भूमि में जैविक कार्बन को कम कर रहे हैं, जो 29 राज्यों के 620 ज़िलों से 254,236 मिट्टी के नमूनों पर आधारित है।

- मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC) मृदा कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित कार्बन है, जिसमें विघटित अवशेष और सूक्ष्मजीव शामिल हैं, तथा यह मृदा स्वास्थ्य, उर्वरता, जल धारण क्षमता और जलवायु प्रभाव को दर्शाता है।

भारत में मृदा जैविक कार्बन पर ICAR अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- उर्वरकों और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: अवैज्ञानिक उर्वरक उपयोग और बढ़ते तापमान से मृदा कार्बनिक कार्बन कम हो जाता है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यूरिया और फास्फोरस का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है, जबकि संतुलित उर्वरक उपयोग के साथ बिहार की स्थिति बेहतर है।

- पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव: ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जैविक कार्बन (Organic Carbon) की मात्रा अधिक होती है, जबकि निचले इलाकों (lowlands) में यह कम पाई जाती है। तापमान बढ़ने के साथ-साथ जैविक कार्बन की मात्रा घटती जाती है जैसा कि राजस्थान और तेलंगाना में देखा जाता है। वर्षा (Rainfall) का प्रभाव तापमान और ऊँचाई की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है।

- फसल प्रणाली का प्रभाव: चावल और दलहन आधारित फसल प्रणालियाँ मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा को बनाए रखने में अधिक सहायक होती हैं, क्योंकि इनमें सूक्ष्मजीव गतिविधि और सिंचाई अधिक होती है। इसके विपरीत गेहूँ और मोटे अनाज आधारित फसल प्रणालियों में जैविक कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है।

- सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ सहसंबंध: मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा कम होने पर सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत जब जैविक कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है।

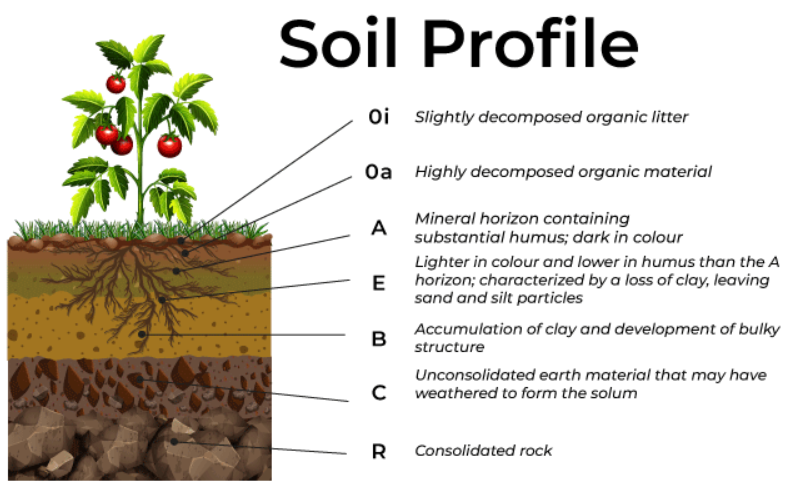

मृदा परिच्छेदिका

- परिचय: मृदा परिच्छेदिका भूमि का एक ऊर्ध्वाधर खंड होता है, जो मिट्टी की विभिन्न परतों को दर्शाता है। प्रत्येक परत की बनावट, रंग और रासायनिक संरचना अलग-अलग होती है। इन मृदा परतों का निर्माण जलवायु, जीवों और भू-आकृति के प्रभाव से होता है। मृदा की परतें दो प्रकार की हो सकती हैं: जैविक परत (O), खनिज परतें (A, E, B, C)।

- मृदा की परतें:

- O क्षितिज (जैविक परत): इसमें पत्तियाँ, टहनियाँ और काई जैसे अविघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं।

- A क्षितिज (शीर्ष मृदा): कार्बनिक पदार्थ और खनिजों से भरपूर, पौधों की वृद्धि में सहायक, मुलायम और छिद्रयुक्त।

- E क्षितिज (क्षारित परत): एक हल्की और पोषक तत्त्वों से रहित परत होती है, जो निक्षालन (जल द्वारा खनिजों का निष्कासन) के कारण बनती है।

- B क्षितिज(उप-मृदा): ऊपरी परतों से निक्षालित खनिजों को एकत्रित करता है, इसमें लोहा, चिकनी मिट्टी और जैविक यौगिक पाए जाते हैं।

- C क्षितिज (मूल चट्टान): यह टूटी हुई मूल चट्टान या सैप्रोलाइट से बनी होती है, जिसमें जैविक पदार्थ बहुत कम पाया जाता है।

- R क्षितिज (मूल चट्टान): मृदा परिच्छेदिका के आधार पर स्थित अवक्षयित मूल चट्टान।

कार्बनिक कार्बन के ह्रास के मुख्य निहितार्थ क्या हैं?

- मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में कमी: जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण है, और इसकी कमी से मृदा संरचना कमजोर हो जाती है, जल धारण क्षमता कम होती है, तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी होती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज प्रभावित होती है।

- इससे फसल की पैदावार स्थिर या घटती रहती है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिये दीर्घकालिक खतरा पैदा करता है।

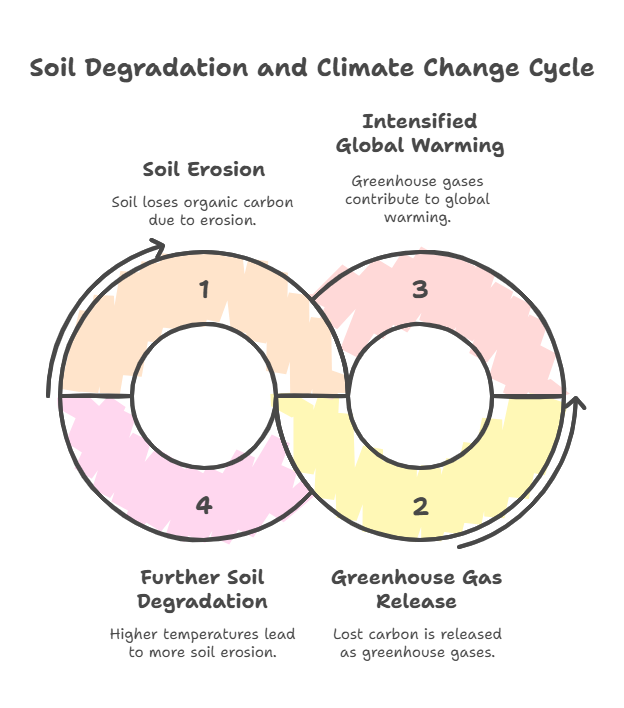

- जलवायु परिवर्तन फीडबैक लूप: क्षीण होती मिट्टी दोहरी समस्या उत्पन्न करती है: यह संग्रहीत कार्बन को CO₂ के रूप में उत्सर्जित करती है, तथा उनकी हल्की, कमज़ोर संरचना वाली सतहें अधिक गर्मी को परावर्तित करती हैं, जिससे स्थानीय तापमान में वृद्धि होती है तथा सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन होता है।

- कृषि की लागत में वृद्धि: मृदा की उर्वरता में गिरावट से उर्वरक का उपयोग, लागत और खेती के जोखिम बढ़ जाते हैं, जबकि क्षीण मिट्टी कार्बन क्रेडिट के अवसरों से वंचित रह जाती है, जिससे सतत् कृषि प्रथाओं के लिये लाभ प्रोत्साहन कम हो जाता है।

- कृषि की स्थिरता के लिये खतरा: वर्तमान इनपुट-आधारित कृषि मॉडल टिकाऊ नहीं है, यह मृदा को क्षीण करता है और राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) , मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्राकृतिक कृषि और कार्बन क्रेडिट जैसी पहलों को कमज़ोर कर रहा है।

- जैव विविधता में कमी: मृदा का जैविक कार्बन सूक्ष्मजीवों, केंचुओं और अन्य जीव-जंतुओं के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र के लिये प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जो पोषक तत्त्वों के चक्रण हेतु आवश्यक हैं। इसकी कमी से भूमिगत जैव विविधता नष्ट हो जाती है।

भारत में सतत् मृदा प्रबंधन हेतु क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- सतत् फसल प्रबंधन: शून्य जुताई, कवर क्रॉपिंग और अवशेषों के संरक्षण से मृदा स्वास्थ्य और कार्बन संचयन में सुधार करके मृदा का जैविक कार्बन (SOC) को संरक्षित किया जा सकता है, नो-टिल (No-Till) प्रणाली और विविध फसलें समय के साथ मिट्टी में कार्बन जमा करती हैं।

- संतुलित उर्वरक उपयोग: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को मज़बूत करने के लिये एक डिजिटल मृदा डेटाबेस बनाया जाए, जिससे किसानों को साइट-विशिष्ट पोषक तत्त्व प्रबंधन योजनाएँ प्रदान की जा सकें, जिनमें नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की सही मात्रा निर्दिष्ट हो।

- जैविक और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और सब्सिडी नीति में सुधार करना ताकि संतुलित और मृदा-परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहन मिल सके।

- कार्बन-अवशोषित फसल प्रणालियाँ: बायोमास बनाने और मृदा कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिये फसल विविधीकरण और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और जैविक कार्बन को बनाए रखने के लिये संरक्षण कृषि, चावल गहनता प्रणाली (SRI) और कवर क्रॉपिंग जैसी कार्बन समृद्ध प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

- कृषि के लिये कार्बन क्रेडिट ढाँचा: ICAR की मृदा मानचित्र का उपयोग करके मिट्टी में कार्बन भंडार मापने के लिये राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट ढाँचा विकसित किया जाए।

- किसानों को नो-टिल खेती (No-Till Farming) और जैविक खाद का उपयोग जैसी कार्बन-संचयन वाली प्रथाएँ अपनाने हेतु प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान करना। इससे किसानों के लिये नई आय का स्रोत बनेगा और सतत् कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: वास्तविक समय सिंचाई और पोषक तत्त्व सलाह हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा, उपग्रह इमेजरी और मौसम डेटा को एकीकृत करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना। जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिये "प्रति बूंद, अधिक फसल" पहल के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना।

- नीति समाकलन: मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को PM-KISAN, NMSA और परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैसी प्रमुख योजनाओं में शामिल करना, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी में जैविक कार्बन (Soil Organic Carbon) बहुत कम (<0.25%) हो।

- कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से किसानों को मृदा कार्बनिक कार्बन, उर्वरक दक्षता और दीर्घकालिक लाभप्रदता के बीच संबंधों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

निष्कर्ष

ICAR के अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अवैज्ञानिक उर्वरक उपयोग और जलवायु परिवर्तन मिट्टी के कार्बनिक कार्बन को कम कर रहे हैं, जिससे मृदा की उर्वरता, जैव विविधता तथा कृषि स्थिरता को खतरा हो रहा है। संतुलित उर्वरक, कार्बन-अवशोषित फसल प्रणाली, डिजिटल निगरानी एवं कार्बन क्रेडिट ढाँचे को अपनाना, भारत में मृदा स्वास्थ्य को बहाल करने, फसल उत्पादकता में सुधार लाने व दीर्घकालिक सतत् कृषि प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत की कृषि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा पर मृदा कार्बनिक कार्बन में गिरावट के प्रभाव का परीक्षण करना। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC) क्या है?

मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC) मृदा कार्बनिक पदार्थ में संग्रहित कार्बन है, जिसमें विघटित पौधे और पशु अवशेष, सूक्ष्मजीव और ह्यूमस शामिल हैं।

2. मृदा कार्बनिक कार्बन में गिरावट से कृषि उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

इससे मृदा उर्वरता, सूक्ष्मजीवीय क्रियाशीलता, जल धारण क्षमता और पोषक तत्त्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है और खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है।

3. भारतीय कृषि के लिये कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाने का क्या महत्त्व है?

इससे किसानों को शून्य-जुताई खेती जैसी कार्बन-अवशोषण पद्धतियों को अपनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राजस्व का एक नया स्रोत उपलब्ध होगा तथा साथ ही मृदा क्षरण और जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान भी होगा

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

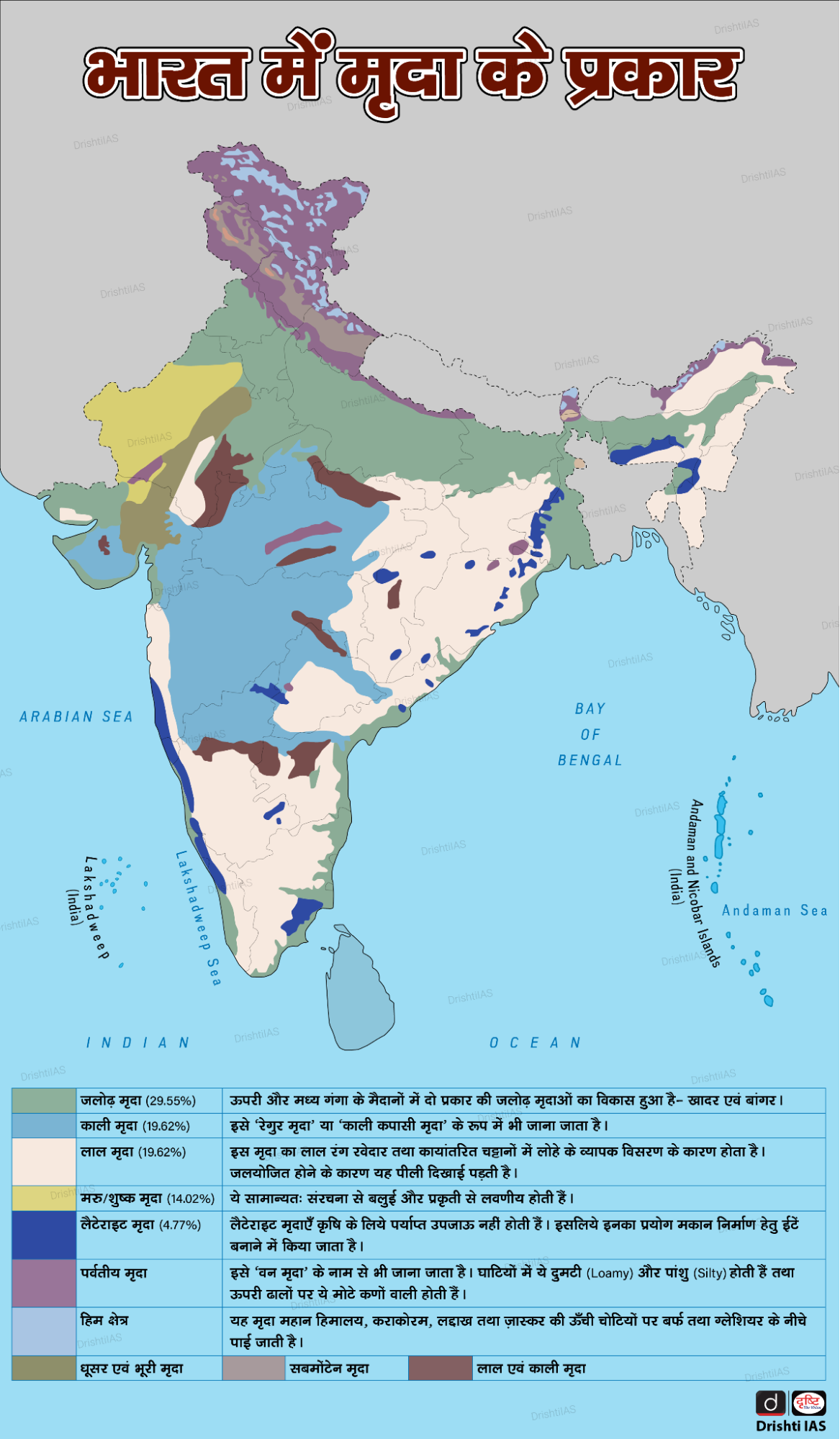

प्रश्न. भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? (2021)

(a) भूरी वन मृदा

(b) विदरी (फिशर) ज्वालामुखीय चट्टान

(c) ग्रेनाइट और शिस्ट

(d) शेल और चूना-पत्थर

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

राष्ट्रव्यापी 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम (सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम)' का उद्देश्य है

1. सिंचित कृषियोग्य क्षेत्र का विस्तार करना।

2. मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना।

3. कृषि भूमि में उर्वरकों के अति-उपयोग को रोकना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) कृषि उत्पादन को बनाए रखने में किस सीमा तक सहायक है? (2019)