जैव विविधता और पर्यावरण

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- 30 Jul 2025

- 81 min read

प्रिलिम्स के लिये:मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मैंग्रोव, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, सुंदरबन, तटीय आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव की नई पहल (MISHTI), सतत् झींगा पालन हेतु समुदाय-आधारित पहल (SAIME)। मेन्स के लिये:मैंग्रोव का महत्त्व, भारत में मैंग्रोव से संबंधित चुनौतियाँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस (26 जुलाई) एक महत्त्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ये तटीय संरक्षक वैश्विक वनों की तुलना में 3 से 5 गुना तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं।

- UNESCO और IUCN के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1985 से अब तक वैश्विक मैंग्रोव आच्छादन आधा हो चुका है तथा शेष बचे पारिस्थितिकी तंत्रों में से 50% अब विघटन के खतरे में हैं।

- तमिलनाडु वन विभाग ने एक जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें मैंग्रोव जैव विविधता और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के लिये फिशबोन चैनल तकनीक पर प्रकाश डाला गया।

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिवस मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों के महत्त्व के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र विशिष्ट, विशेष और संवेदनशील होते हैं, जिनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण तथा उपयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

- इस दिवस को वर्ष 2015 में UNESCO के महासम्मेलन द्वारा अपनाया गया था, ताकि तटीय सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु शमन में मैंग्रोव वनों की महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तथा सामाजिक-आर्थिक भूमिका को रेखांकित किया जा सके।

मैंग्रोव पुनर्स्थापन की फिशबोन तकनीक

- यह उन क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों के पुनर्स्थापन की एक विधि है जहाँ ज्वारीय जल प्रवाह कमज़ोर होता है। इसमें एक केंद्रीय ‘बैकबोन’ नहर और उससे कोणीय रूप से जुड़ी सहायक नहरें बनाई जाती हैं, जिससे जल खाड़ियों (Creeks) से दूसरी ओर प्रवाहित होता है।

- जब क्षेत्र में लवणता और जल प्रवाह उपयुक्त हो जाता है, तब मैंग्रोव पौधों के अंकुर रोपे जाते हैं। यह तकनीक प्राकृतिक खाड़ियों की संरचना की तरह कार्य करती है, जिससे ज्वारीय जल का प्रसार बढ़ता है और न्यूनतम हस्तक्षेप में प्राकृतिक रूप से मैंग्रोव पुनर्जीवित होने लगते हैं।

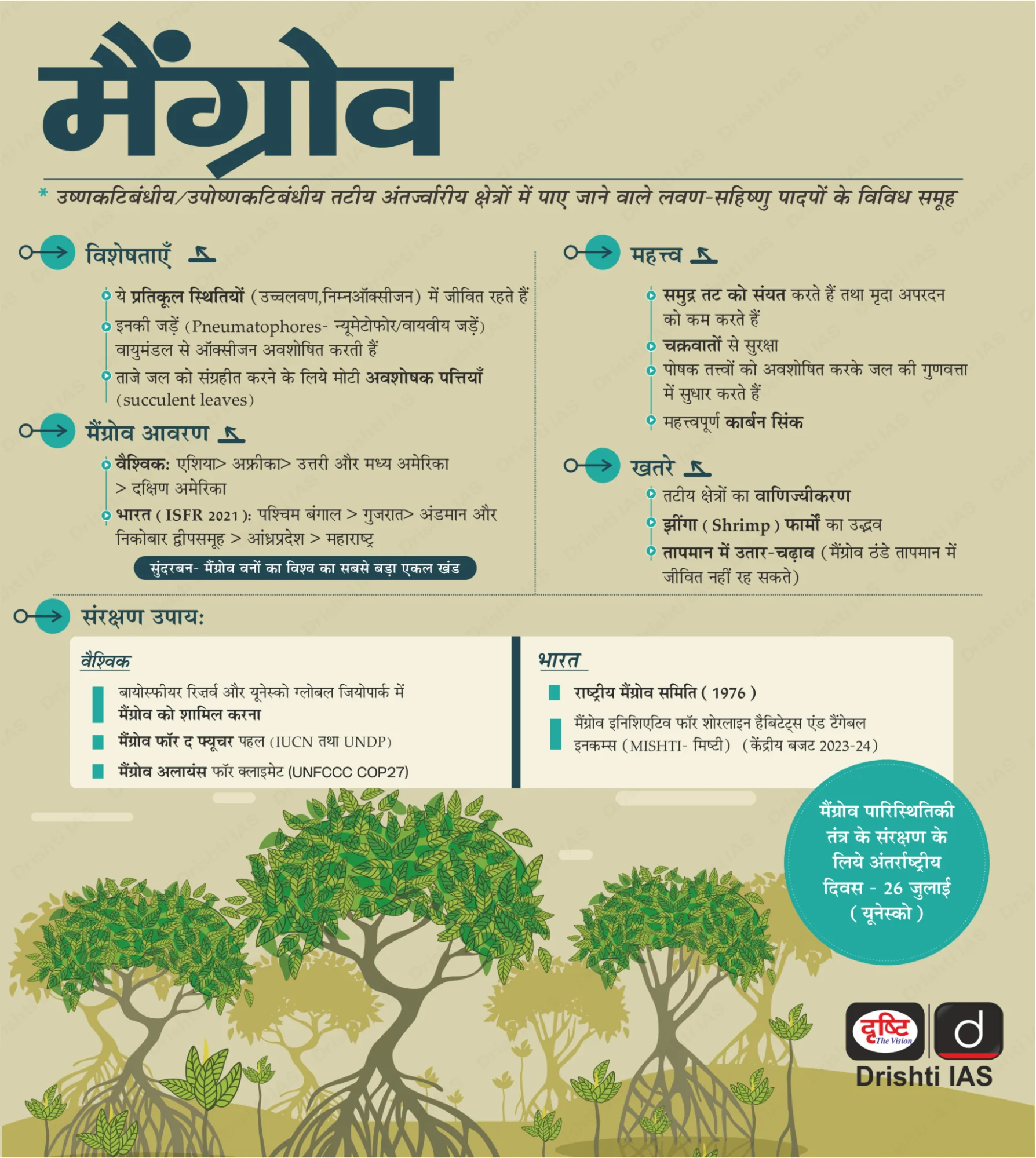

मैंग्रोव क्या हैं?

- परिचय: मैंग्रोव एक विशेष प्रकार का तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें लवण-सहिष्णु (हैलोफाइटिक) वृक्ष और झाड़ियाँ शामिल होती हैं, जो उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ज्वार-भाटा क्षेत्र में पाए जाते हैं।

- ये पौधे लवणीय, ऑक्सीजन की कमी वाले (अवायवीय) वातावरण, धीमे बहाव वाले जल और महीन तलछट वाले क्षेत्रों में जीवित रहने के लिये विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं।

- सामान्य मैंग्रोव प्रजातियों में रेड मैंग्रोव, ग्रे मैंग्रोव और राइज़ोफोरा शामिल हैं, जो तटीय सुरक्षा, कार्बन अवशोषण तथा जैव विविधता संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

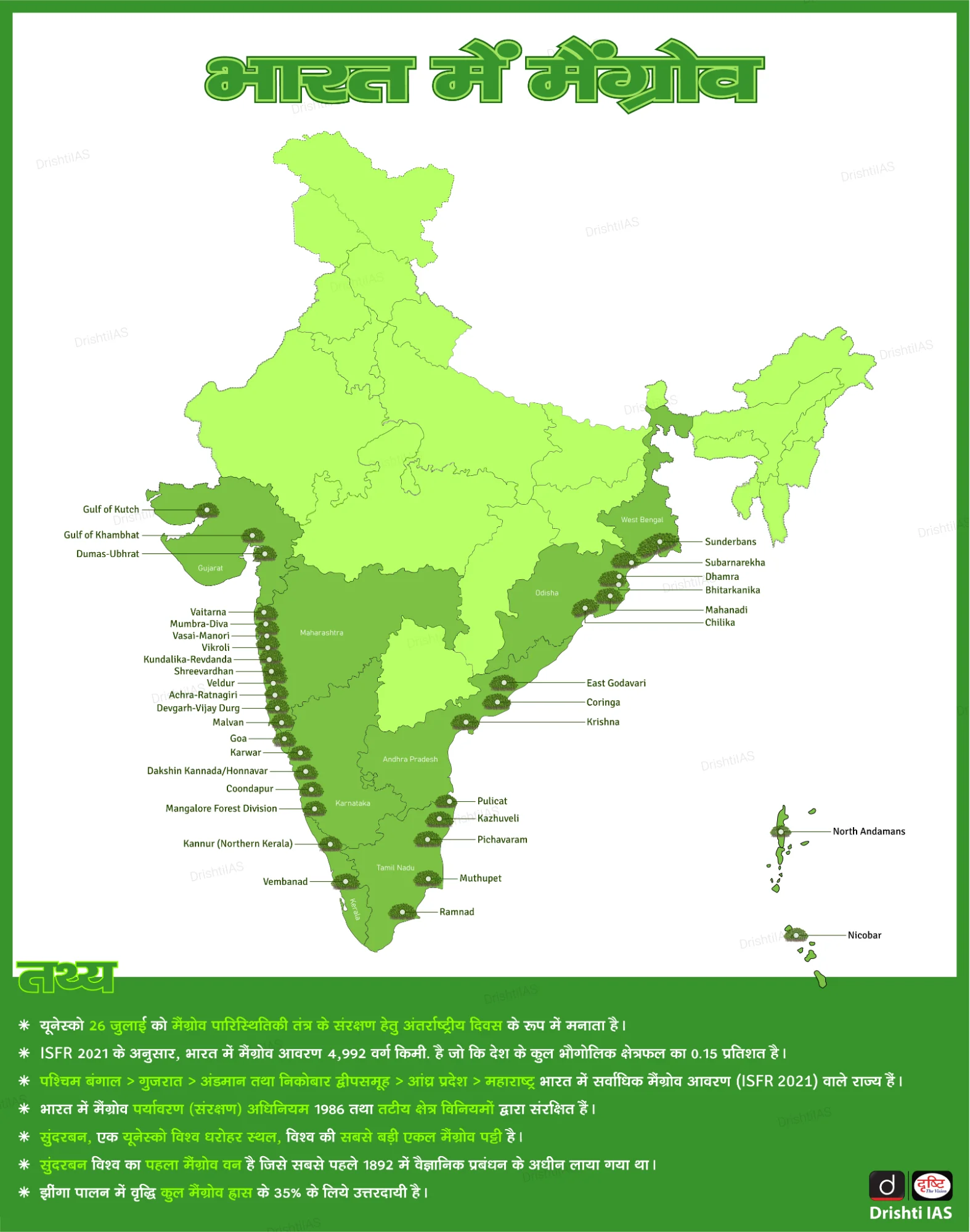

- भारत में मैंग्रोव आच्छादन: भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, भारत का मैंग्रोव आच्छादन लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है।

- भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव आवरण पश्चिम बंगाल में है, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है।

मैंग्रोव का महत्त्व क्या है?

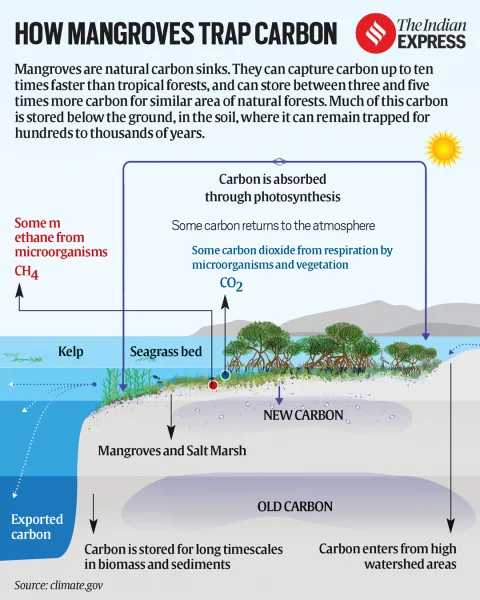

- कार्बन पृथक्करण: मैंग्रोव प्रति हेक्टेयर लगभग 394 टन कार्बन संग्रहित करते हैं, जो अधिकांश स्थलीय वनों से अधिक है, क्योंकि इनकी अवायवीय और लवणीय मिट्टी अपघटन को धीमा कर देती है।

- यूनेस्को के अनुसार, 1 हेक्टेयर में 3,754 टन तक कार्बन संग्रहित हो सकता है, जो प्रत्येक वर्ष 2,650 से अधिक कारों को हटाने के बराबर है।

- ये अनोखे तरीके से कार्बन को सहस्राब्दियों तक मिट्टी में बंद रखते हैं, जिससे ये जलवायु परिवर्तन शमन के लिये महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं।

- यूनेस्को के अनुसार, 1 हेक्टेयर में 3,754 टन तक कार्बन संग्रहित हो सकता है, जो प्रत्येक वर्ष 2,650 से अधिक कारों को हटाने के बराबर है।

- तटीय संरक्षण: मैंग्रोव तूफानी लहरों, सुनामी और तटीय कटाव के विरुद्ध नेचुरल बफर तथा "बायो-शील्ड" के रूप में कार्य करते हैं।

- उनकी सघन जड़ प्रणालियाँ तरंग ऊर्जा को अवशोषित तथा तटरेखाओं को स्थिर करती हैं, जिससे तरंग ऊर्जा में 5-35% और बाढ़ की गहराई में 15-20% की कमी आती है तथा अत्यधिक तूफानों के दौरान यह कमी 70% से अधिक हो जाती है, जो तटीय क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु अनुकूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- जैव विविधता हॉटस्पॉट: मैंग्रोव विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों जैसे कि कीचड़युक्त तटों और हवाई जड़ों में स्थलीय और जलीय प्रजातियों का समर्थन करते हैं।

- भारत के मैंग्रोव 21 संघों में 5,746 प्रजातियों (84% जीव) पाई जाती हैं, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, जिनमें बंगाल टाइगर, 'एस्टुआरिन मगरमच्छ', भारतीय अजगर तथा 260 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं।

- ये समुद्री जीवन के लिये पोषक स्थल (नर्सरी) के रूप में कार्य करते हैं तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में एक-तिहाई जंगली मछलियों के संग्रहण (मत्स्य पालन) का समर्थन करते हैं।

- आर्थिक महत्त्व, खाद्य सुरक्षा और आजीविका सहायता: मैंग्रोव तटीय अर्थव्यवस्थाओं के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो मत्स्य संग्रहण, शहद संग्रह, नौका विहार और गैर-लकड़ी वन उपज को बढ़ावा देते हैं।

- वे प्रतिवर्ष लगभग 800 बिलियन जलीय प्रजातियों का पोषण करते हैं, पोषक तत्त्वों से भरपूर समुद्री भोजन (प्रोटीन, ओमेगा-3, विटामिन डी और B12, आयरन और जिंक से भरपूर) प्रदान करते हैं तथा नीली अर्थव्यवस्था के माध्यम से आजीविका को बनाए रखते हैं।

- मैंग्रोव पारिस्थितिक पर्यटन की भी संभावना प्रदान करते हैं तथा तटीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा एवं मानव कल्याण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सुंदरबन: पारिस्थितिक महत्त्व, चुनौतियाँ और संरक्षण प्रयास

- सुंदरबन, गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जिसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व और रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका पारिस्थितिक मूल्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, इरावदी और गंगा डोल्फिन, खारे पानी के मगरमच्छ जैसे जीवों का वास है तथा यह चक्रवातों से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा एवं कार्बन अवशोषण के लिये भी अत्यंत आवश्यक है।

- हालाँकि, यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन (समुद्र-स्तर में वृद्धि, चक्रवात), तटीय कटाव और अस्थिर आजीविकाओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।

- संरक्षण प्रयासों में शामिल हैं:

- मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता में वृद्धि,

- भारत-बांग्लादेश के बीच जलवायु-स्मार्ट गाँव पहल,

- तथा स्थायी संरक्षण के लिये समुदाय-आधारित संयुक्त मैंग्रोव प्रबंधन जैसे उपाय।

मैंग्रोव के लिये प्रमुख खतरे क्या हैं?

- कृषि हेतु भूमि परिवर्तन: "स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024" रिपोर्ट के अनुसार, मैंग्रोव भूमि का बड़े पैमाने पर एक्वाकल्चर (26%), पाम ऑइल बागानों और धान की खेती (43%) के लिये परिवर्तन, मैंग्रोव क्षरण का एक प्रमुख कारण है।

- शहरीकरण, बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ और तटीय पर्यटन भी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों की वृहद स्तर पर वनों की कटाई और खंडन का कारण बनते हैं।

- प्रदूषण एवं औद्योगिक गतिविधियाँ: तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट, और प्लास्टिक कचरा जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं तथा मैंग्रोव पुनर्जीवन को बाधित करते हैं।

- नाइजर डेल्टा जैसे मामलों से यह स्पष्ट होता है कि तेल प्रदूषण से दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षति होती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी की कटाई (Timber Extraction) और कोयला उत्पादन (Charcoal Production) भी पर्यावरणीय क्षरण में योगदान करते हैं।

- जलवायु परिवर्तन और समुद्र-स्तर में वृद्धि: जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र स्तर, चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि और तटीय कटाव अस्तित्व के लिये गंभीर खतरे उत्पन्न कर रहे हैं। IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से 33% मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में हैं।

- आक्रामक प्रजातियाँ और जैव विविधता की हानि: प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा (Prosopis juliflora) जैसी आक्रामक प्रजातियाँ, जो तमिलनाडु और श्रीलंका में पाई जाती हैं, स्थानीय मैंग्रोव आवासों को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। यह प्रजाति:

- मिट्टी की लवणता (Salinity) को बदल देती है,

- मीठे पानी की उपलब्धता को कम कर देती है,

- और प्राकृतिक पुनर्जनन (Natural Regeneration) को रोकती है। इससे स्थानीय जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होता है।

मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित प्रमुख पहल

आगे की राह

- कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना: वनों की कटाई, प्रदूषण और अस्थिर तटीय विकास को रोकने के लिये कड़े कानून लागू करना।

- सामुदायिक भागीदारी: स्थायी आजीविका और संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिये "एडॉप्ट अ मैंग्रोव" जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल करना।

- अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी: फाइटोरेमेडिएशन, औषधीय अनुसंधान तथा वास्तविक समय निगरानी और सुरक्षा के लिये ड्रोन और AI के उपयोग को बढ़ावा देना।

- जैव-पुनर्स्थापन: जैव-पुनर्स्थापन का उपयोग करके क्षीण क्षेत्रों का पुनर्वास करना तथा जलवायु लचीलापन बनाने के लिये प्रजातियों की विविधता सुनिश्चित करना।

- सतत् विकास: पर्यावरण अनुकूल तटीय बुनियादी ढाँचे को प्रोत्साहित करना, जलीय कृषि को विनियमित करना तथा शहरी नियोजन में मैंग्रोव को एकीकृत करना।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: समन्वित संरक्षण प्रयासों के लिये रामसर कन्वेंशन और ब्लू कार्बन इनिशिएटिव जैसे वैश्विक प्लेटफार्मों का लाभ उठाना।

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस (28 जुलाई)

- विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- यह UNFCCC, CBD और SDG (विशेषकर लक्ष्य 13, 14 और 15) जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ढाँचे के तहत प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करता है।

- इस दिवस का उद्देश्य भारत की LiFE (पर्यावरण के लिये जीवनशैली) पहल को समर्थन देना है, जो लोगों को जल संरक्षण, अपशिष्ट में कमी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन जैसी सतत् जीवनशैली की आदतों को अपनाने के लिये प्रेरित करती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत के संदर्भ में मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक महत्त्व स्पष्ट कीजिये। इनके संरक्षण एवं सतत् उपयोग हेतु एक व्यापक रणनीति प्रस्तावित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? (2015) (a) उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. मैंग्रोव की कमी के कारणों पर चर्चा कीजिये और तटीय पारिस्थितिकी को बनाए रखने में उनके महत्त्व को समझाइये। (2019) |

.webp)