भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

- 07 May 2025

- 80 min read

प्रिलिम्स के लिये:भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA), FTA, चाइना प्लस वन, RCEP, EFTA, ऑस्ट्रेलिया-भारत ECTA, महत्त्वपूर्ण खनिज, भारत-जापान CEPA, UAE CEPA, आसियान, गैर-टैरिफ बाधाएँ, रूल्स ऑफ ओरिजिन, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम, MSME। मेन्स के लिये:भारत के लिये मुक्त व्यापार समझौतों के लाभ, भारत के FTA से संबंधित प्रमुख मुद्दे |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत और ब्रिटेन ने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किये हैं, जो वैश्विक व्यापार में जारी अस्थिरता और शुल्क संबंधी अनिश्चितताओं के बीच विश्व की 5वीं और 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक महत्त्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।

भारत-ब्रिटेन FTA की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- भारत-ब्रिटेन व्यापार: ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और भारत ब्रिटेन का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है।

- यह भारत का 16वाँ FTA है और ब्रेक्ज़िट के बाद ब्रिटेन का सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता है।

- यह FTA ब्रिटेन में भारतीय निर्यात के 99% पर शून्य शुल्क पहुँच प्रदान करता है, जिसमें वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, खेल सामग्री, खिलौने, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और जैविक रसायन शामिल हैं।

- कोटा के तहत ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से घटाकर 10% किया गया।

- यह श्रम गतिशीलता को भी बढ़ावा देता है। भारतीय पेशेवरों, विशेषकर IT और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिये लगभग 100 अतिरिक्त वार्षिक वीज़ा प्रदान किये जाएंगे।

- दोहरा अंशदान अभिसमय समझौता: भारत और ब्रिटेन ने समझौते के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में दोहरा अंशदान अभिसमय समझौता (जिसे सामाजिक सुरक्षा समझौता भी कहा जाता है) पर भी हस्ताक्षर किये।

- इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी देश के पेशेवरों को दोनों देशों में राष्ट्रीय बीमा या सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करने के लिये बाध्य न किया जाए।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) क्या हैं?

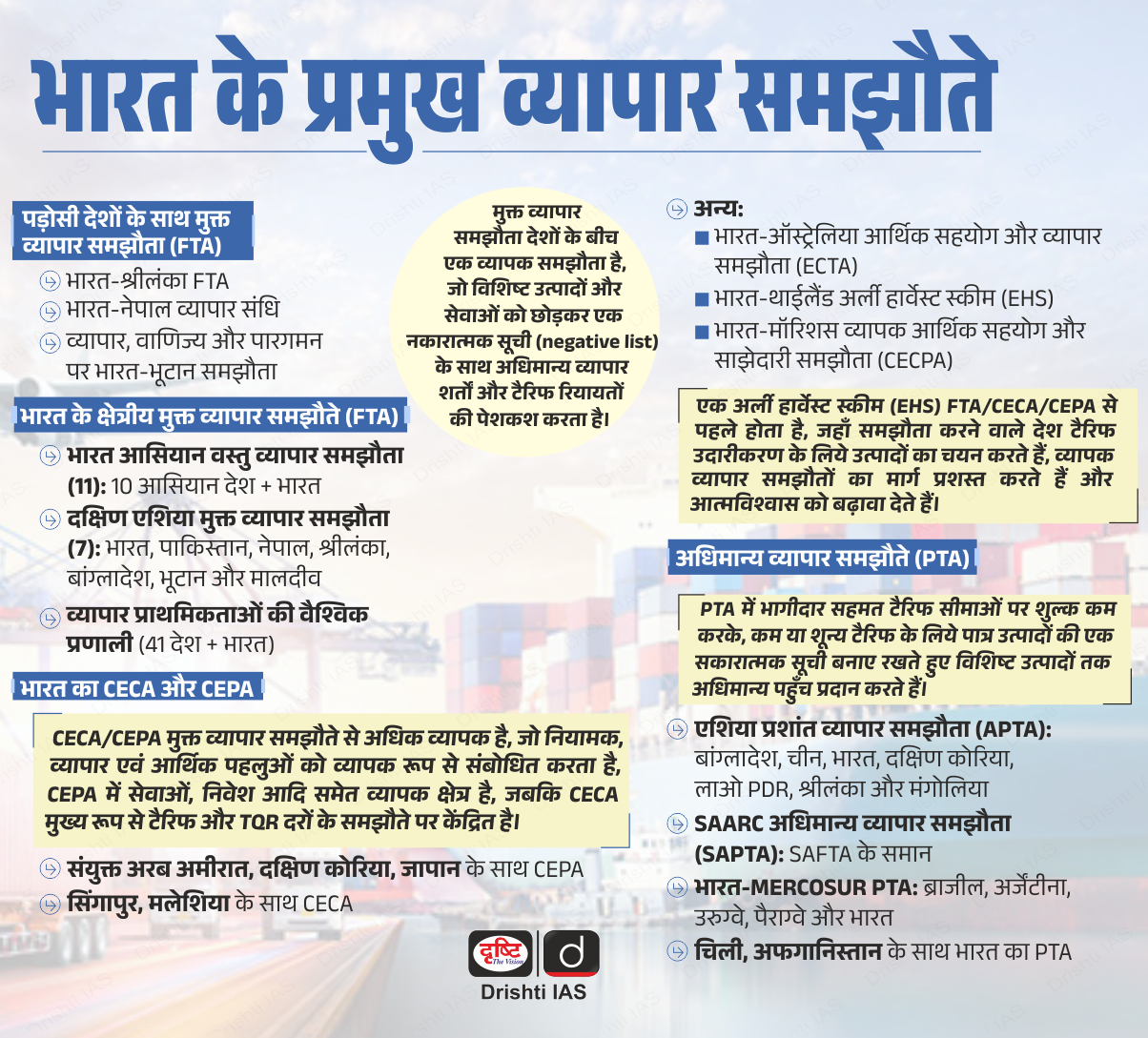

- परिचय: FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य उनके बीच व्यापार किये जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क और व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।

- FTA, प्राथमिक व्यापार समझौतों (PTA) के विपरीत, अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, जबकि PTA केवल कुछ चयनित उत्पादों पर सीमित टैरिफ छूट प्रदान करते हैं।

- उद्देश्य:

- सीमा शुल्क में कटौती: सामान्यतः 90–95% वस्तुओं पर शून्य या कम टैरिफ लागू किये जाते हैं।

- गैर-व्यापारिक बाधाओं में कमी: ऐसे नियमों को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है जो व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं।

- सेवाओं और निवेश को प्रोत्साहन: सेवा निर्यात के नियमों में ढील दी जाती है और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा दिया जाता है।

व्यापार समझौतों के प्रकार:

भारत के लिये FTA का क्या महत्त्व है?

- उन्नत बाज़ार पहुँच: FTA भारतीय निर्यातकों को विशेष शर्तों पर नए बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे व्यापार मात्रा और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होती है।

- भारत-UAE FTA ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के निर्यात को 11.8% बढ़ाकर 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाया, जिसमें वस्त्र, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग वस्तुओं पर विशेष रूप से UAE की 97% टैरिफ लाइनों तक प्राथमिकता प्राप्त पहुँच प्रदान की गई।

- निवेश प्रवाह: FTA निवेशकों में विश्वास बढ़ाते हैं और नियामकीय स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे भारत में सतत् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।

- उदाहरण के लिये, EFTA समझौता 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा करता है, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल और रोज़गार सृजन का समर्थन करता है।

- आपूर्ति शृंखला में लचीलापन: FTA भारत को आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने और रणनीतिक क्षेत्रों के लिये आवश्यक कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति में मदद करते हैं।

- उदाहरण के लिये, भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA जैसे FTA आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाते हैं और हरित प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिये आवश्यक खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर भारत की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में स्थिति को मज़बूत करते हैं।

- प्रौद्योगिकी तक पहुँच और नवाचार: गहन आर्थिक एकीकरण के माध्यम से FTA भारत को उन्नत प्रौद्योगिकियों और भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग का अवसर प्रदान करते हैं।

- उदाहरण के लिये, भारत-जापान CEPA उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को लाने में सहायक है, जबकि EFTA में हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार सहयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

- सेवा क्षेत्र में वृद्धि और पेशेवर गतिशीलता: FTA उदारीकृत प्रवेश नियमों और पारस्परिक मान्यता के माध्यम से भारतीय पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं के लिये नए अवसर खोलते हैं।

- उदाहरण के लिये, UAE CEPA और ऑस्ट्रेलिया ECTA भारतीय सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाते हैं, जिसमें पेशेवरों के लिये वीज़ा सुविधाओं में आसानी और IT/ITeS क्षेत्र की वृद्धि के प्रावधान शामिल हैं।

भारत के FTA से संबद्ध प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- बढ़ता व्यापार घाटा: प्रायः FTA के कारण निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि होती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

- वर्ष 2017-2022 तक, FTA भागीदारों को निर्यात में 31% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 82% की वृद्धि हुई, जिससे एक अस्थिर व्यापार असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई।

- कम एफटीए उपयोग: भारत की FTA उपयोग दर 25% है और यह विकसित देशों में दर्ज 70-80% से बहुत कम है, जो FTA लाभों के पूरी तरह से सदुपयोग करने में विफलता को दर्शाता है।

- यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ FTA वार्ता की धीमी गति के कारण व्यापार के अवसर चूक रहे हैं, जिससे भारत की वृद्धि एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- प्रतिस्पर्द्धात्मक चुनौतियाँ: भारत को नवाचार और लागत लाभ के कारण प्रमुख उद्योगों में साझेदार देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिये, बेहतर नवाचार और लागत दक्षता के कारण ASEAN व दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वस्त्र जैसे उद्योगों में भारत को पीछे छोड़ दिया है।

- भारत को विपरीत शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) का भी सामना करना पड़ रहा है, जहाँ कच्चे माल के आयात पर तैयार वस्तुओं की तुलना में अधिक कर लगता है।

- उदाहरण के लिये, बेहतर नवाचार और लागत दक्षता के कारण ASEAN व दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वस्त्र जैसे उद्योगों में भारत को पीछे छोड़ दिया है।

- गैर-टैरिफ बाधाएँ: हालाँकि टैरिफ में कमी आई है, लेकिन गैर-टैरिफ बाधाएँ (जैसे: तकनीकी और मानक उपाय) भारत के निर्यात अभिगम में बाधा बनी हुई हैं।

- यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात पर असर पड़ सकता है, जबकि श्रम मानकों के कारण वस्त्र एवं चमड़ा जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर हो सकती है।

- जटिल प्रमाणीकरण: FTA के अंतर्गत प्रमाणीकरण और रूल्स ऑफ ओरिजिन की आवश्यकताओं ने निर्यातकों के लिये अनुपालन लागत बढ़ा दी है।

- बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी तनाव: पश्चिमी साझेदारों के साथ FTA प्रायः भारत पर सख्त बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के अंगीकरण का दबाव डालते हैं।

- उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ/ब्रिटेन/अमेरिका के साथ FTA भारत की घरेलू नीतियों के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल पेटेंट एवं डेटा विशिष्टता को लेकर, जिससे जेनेरिक दवा उद्योग प्रभावित होता है।

भारत अपने FTA की प्रभावशीलता किस प्रकार बढ़ा सकता है?

- एकीकृत नीति दृष्टिकोण: विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये भारत की उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को भविष्य के FTA के साथ रणनीतिक रूप से संरेखित किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि PLI समर्थित क्षेत्रों को व्यापार समझौतों में प्राथमिकता प्राप्त हो।

- मूल्य शृंखला एकीकरण: भारत को विशिष्ट औद्योगिक पार्क बनाने चाहिये, प्रमुख साझेदार कंपनियों के साथ आपूर्तिकर्त्ता कास कार्यक्रम स्थापित करना चाहिये तथा मूल्य शृंखला आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट कौशल विकास पहल शुरू करनी चाहिये।

- MSME एकीकरण रणनीति: भारत को FTA-विशिष्ट समर्थन के साथ MSME निर्यात केंद्र स्थापित करने, ‘MSME ग्लोबल कनेक्ट’ कार्यक्रम शुरू करने और प्रदर्शन प्रोत्साहन के साथ ऋण योजनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।

- लक्षित FTA वार्ता रणनीति: उद्योग की तत्परता के आधार पर स्पष्ट बाज़ार पहुँच सीमा और वार्ता के लिये एक स्थायी बहु-हितधारक टीम के साथ एक लक्षित FTA वार्ता रणनीति अपनाया जाना चाहिये।

- अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा सेवाओं को प्राथमिकता देना: निर्यातोन्मुख उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, ताकि वैश्विक मांग के अनुरूप उच्च मूल्य वाले उत्पाद तैयार किये जा सकें।

- भारत को भविष्य के FTA को डिज़ाइन करते समय अपने सुदृढ़ सेवा क्षेत्रों— विशेष रूप से IT, BPO व अन्य ज्ञान-आधारित सेवाओं के लिये अधिक बाज़ार पहुँच को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- मौजूदा FTA पर पुनः वार्ता: भारत को रसायन, ऑटोमोटिव पार्ट-पूर्जों और विद्युत उपकरणों जैसे उच्च तकनीक एवं मूल्यवर्द्धित उत्पादों में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये मौजूदा FTA पर पुनः वार्ता करनी चाहिये।

निष्कर्ष

भारत-ब्रिटेन FTA द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और बाज़ार पहुँच को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि इसमें आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं, फिर भी व्यापार असंतुलन, कम उपयोग और गैर-टैरिफ बाधाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। FTA के लाभों को अधिकतम करने के लिये घरेलू नीतियों को एकीकृत करने और हितधारकों की भागीदारी को मज़बूत करने वाला एक रणनीतिक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत के व्यापार संतुलन और औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त में से कौन-से देश ‘आसियान के मुक्त व्यापार साझेदारों’ में से हैं? (a) 1, 2, 4 और 5 उत्तर: (C) प्रश्न. 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' शब्द अक्सर समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में प्रकट होता है: (वर्ष 2016) (A) जी20 उत्तर: (B) मेन्सप्रश्न 1. विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाज़ियों की हाल की परिघटनाएँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी? (2018) प्रश्न 2. शीतयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्याकंन कीजिये। (2016) |