सामाजिक न्याय

टू चाइल्ड नॉर्म

प्रीलिम्स के लिये:

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

मेन्स के लिये:

जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरी के आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्रमुख बिंदु

- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद असम चौथा राज्य है जहाँ सरकारी नौकरियों के लिये आवेदन करने हेतु इस प्रकार के नियम की घोषणा की गई है।

- इसके अतिरिक्त कम-से-कम पाँच ऐसे अन्य राज्य हैं जिन्होंने पंचायतों, नगर निगमों और जिला परिषदों जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव में भागीदारी करने वाले उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार के नियम बनाए हैं ।

नियम की सीमाएँ

- सामान्यतः अधिक बच्चों की प्रवृत्ति समाज के निम्न या पिछड़े वर्गों में देखी जाती है और इस प्रकार के नियमों से उनके लिये सरकारी नौकरी के अवसर और मुश्किल हो जाएंगे।

- समाज में महिलाओं की प्रजनन दर को कई अन्य पारिवारिक और सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं।

- हाल के जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार पिछले कुछ दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर वैसे ही काफी धीमी हो गई है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey-NFHS4) के अनुसार, भारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) 2.2 है जो वांछित कुल प्रजनन दर के स्तर 2.1 के बहुत करीब है।

- NFHS-4 के तहत पहली बार राज्य एवं ज़िला स्तर पर परिवार कल्याण स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु के स्तर का एकीकृत सर्वेक्षण किया गया।

- NFHS-4 के आँकड़े के अनुसार, 30 मिलियन (तकरीबन 13%) से अधिक महिलाएँ गर्भनिरोधक का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

प्रजनन दर (Fertility rate)

- NFHS-4 का डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि महिलाओं के शिक्षा स्तर का प्रजनन दर पर सीधा असर पड़ता है।

- सर्वेक्षण के अनुसार, कभी स्कूल न जाने वाली जो महिलाओं की प्रजनन दर 3.0 है जबकि 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली महिलाओं की प्रजनन दर 1.7 है।

जनसंख्या वृद्धि (Population Growth)

- TFR में गिरावट के बावजूद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पूरी जनसंख्या में 50% लोग 15-49 आयु वर्ग है इसलिये अभी भी प्रजनन दर कम होने के बावज़ूद भी जनसंख्या में कमी नहीं हो रही है।

आगे की राह

- प्रजनन दर में कमी के लिये विवाह की आयु बढ़ाने, पहली गर्भावस्था में देरी और जन्मों के बीच अंतर सुनिश्चित करने जैसे उपायों की आवश्यकता है।

- इसके अतिरिक्त देश की जनसांख्यिकीय विशिष्टता (Demographic Peculiarity) से निपटने के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और रोज़गार के मार्ग में निवेश की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत के राष्ट्रपति की जापान यात्रा

प्रीलिम्स के लिये:

विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी, जिमैक्स, शिन्यु मैत्री, धर्म गार्डियन, मालाबार अभ्यास, भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते

मेन्स के लिये:

भारत-जापान संबंध, भारतीय हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने जापान की यात्रा की। 19 वर्षों के अंतराल के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने जापान की यात्रा की है।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इम्पीरियल पैलेस में आयोजित सम्राट नारुहितो (Emperor Naruhito) के सिंहासन पर आरूढ़ होने से संबंधित समारोह में भाग लिया।

- इस अवसर पर उन्होंने सकुजी होंगवांजी बौद्ध मंदिर (Tsukiji Hongwanji Buddhist Temple) का दौरा किया तथा बोधगया से लाए गए एक पौधे को भी लगाया।

- उन्होंने शिंटो मैजी जी नामक तीर्थस्थल (Shinto Meiji Shrine) का भी दौरा किया तथा गोटेम्बा पैगोडा (Gotemba Pagoda) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की।

- उन्होंने टोक्यो में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया तथा प्रगतिशील और समृद्ध भारत के निर्माण हेतु उनका समर्थन भी मांगा।

- उन्होंने जापान के काकेगावा स्थित सेई नो सेटो (Sai no Sato) में श्री सत्य साईं सनातन संस्कृति परियोजना की आधारशिला भी रखी।

- सिनो सोटो को अक्षरधाम और स्वामीनारायण मंदिर के समान विकसित किया जाएगा, जिससे भारतीय पारंपरिक संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जा सके।

भारत-जापान संबंध

- भारत व जापान दोनों देश रक्षा, विज्ञान तथा व्यापार के क्षेत्र में सहयोग के साथ मजबूत संबंधों को साझा करते हैं।

- 2014 में भारत व जापान दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी' (Special Strategic and Global Partnership) की ओर बढ़ाया।

- मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (Mumbai-Ahmedabad High Speed Railway- MAHSR) भारत तथा जापान के बीच रेलवे क्षेत्र में सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

- अक्तूबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान ‘भारत-जापान डिजिटल साझेदारी’ (India-Japan Digital Partnership, I-JDP) की शुरुआत की गई।

- अगस्त 2011 में भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) को लागू किया गया जो वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों को कवर करता है।

- भारत व जापान के बीच जिमैक्स (JIMEX), शिन्यु मैत्री (SHINYUU Maitri) तथा धर्म गार्जियन (Dharma Guardian) नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया जाता है।

- दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास (Malabar Exercise) में भी भाग लेते हैं।

स्रोत: PIB

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

करतारपुर समझौता

प्रीलिम्स के लिये:

करतारपुर समझौते के मुख्य बिंदु, करतारपुर की भौगोलिक स्थिति और गुरु नानक देव

मेन्स के लिये:

भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध, करतारपुर समझौते के मुख्य बिंदु

चर्चा में क्यों?

भारत और पाकिस्तान के मध्य 24 अक्तूबर, 2019 को करतारपुर समझौते (Kartarpur Pact) पर हस्ताक्षर किये गए।

- समझौते के अनुसार, भारत के तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

करतारपुर समझौते के मुख्य बिंदु:

- समझौता प्रारंभ में पाँच वर्षों के लिये वैध होगा।

- भारत, पाकिस्तान को तीर्थयात्रियों की सूची 10 दिन पहले सौंपेगा और पाकिस्तान इस सूची को अंतिम रूप से यात्रा के 4 दिन पहले भारत को सौंपेगा।

- तीर्थयात्रियों को अधिकतम 11,000 रुपए और एक 7 किलोग्राम का बैग (इसमें पीने के पानी की बोतल हो सकती है) ले जाने की अनुमति होगी।

- तीर्थयात्रियों को धर्मस्थल से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही जिस दिन वे गुरुद्वारा जाते हैं उसी दिन लौटना भी होगा।

- 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे एवं 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को समूह में यात्रा करनी होगी।

- तीर्थयात्रा के दौरान पर्यावरण अनुकूल सामग्री जैसे- कपड़े की थैलियों का प्रयोग करना होगा साथ ही आसपास के वातावरण को साफ रखना होगा।

- गुरुद्वारा जाने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा की प्रस्तावित तिथि के पहले आवश्यक रूप से prakashpurb550.mha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। यह पंजीकरण, यात्रा का अधिकार (Right To Travel) प्रदान नहीं करता है।

- तीर्थयात्रियों को एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकृत (Electronic Travel Authorization) प्रदान किया जाएगा जिसको तीर्थयात्रियों को अपने पासपोर्ट के साथ ले जाना आवश्यक होगा।

- सिख तीर्थयात्रियों को कृपाण (खंजर) ले जाने की अनुमति होगी। ज़ोर से संगीत बजाने और बिना अनुमति के तस्वीरें लेने की भी अनुमति नहीं होगी।

करतारपुर के बारे में:

- ऐतिहासिक करतारपुर गुरुद्वारा पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।

करतारपुर गलियारा (Kartarpur Corridor):

- करतारपुर गलियारा भारत में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के डेरा बाबा नानक साहिब को पाकिस्तान स्थित करतारपुर से जोड़ेगा।

- गलियारे की लंबाई लगभग 4 किमी. (अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 2 किमी.) है।

- भारत और पाकिस्तान की सहमति के बाद यह गलियारा गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर खोला जाएगा।

- अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक तीर्थस्थलों की यात्राओं को एक प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रोटोकॉल के तहत दोनों देशों के कुछ स्थान सूचीबद्ध हैं जहाँ पर तीर्थयात्रियों का आवागमन होता है।

गुरु नानक देव:

- गुरु नानक देव 10 सिख गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक हैं।

- उनका जन्म वर्ष 1469 में ननकाना साहिब (वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है) में हुआ था।

- उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' रूप की शिक्षा दी।

- उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामूहिक पूजा (संगत) के लिये कुछ नियम बनाए।

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

सुखना झील को आर्द्रभूमि का दर्ज़ा

प्रीलिम्स के लिये:

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017, सुखना झील के बारे में, रामसर साइट

मेन्स के लिये:

सुखना झील को आद्रभूमि घोषित करने के निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत सुखना झील को आर्द्रभूमि घोषित करने के लिये एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

सन्दर्भ :

- सुखना झील को 30 वर्ष पहले वर्ष 1988 में भी एक इसी तरह की एक अधिसूचना के माध्यम से आर्द्रभूमि घोषित किया गया था।

- नई अधिसूचना में 2017 के नियमों के तहत जनता के सुझाव और आपत्तियों को शामिल किये जाने संबंधी प्रावधान हैं।

आर्द्रभूमि घोषित किये जाने के लाभ:

- सुखना झील को आर्द्रभूमि घोषित करने से झील को संरक्षित करने और इसकी पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी।

- सुखना झील के लिये एक बड़ा खतरा निकटवर्ती क्षेत्रों के प्रदूषकों का निर्वहन है। वेटलैंड घोषित किये जाने के बाद इसे रोका जा सकेगा।

- सुखना वेटलैंड 565 एकड़ में फैला हुआ है एवं इसका जलग्रहण क्षेत्र 10,395 एकड़ में विस्तृत है। सर्वे ऑफ़ इंडिया के अनुसार, इस झील के अंतर्गत हरियाणा की 2,525 एकड़ और पंजाब की 684 एकड़ ज़मीन शामिल है। इसे वेटलैंड घोषित किये जाने से इसके विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र में झील को दुष्प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाया जा सकेगा।

- वेटलैंड के साथ-साथ इसके जलग्रहण क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को उसके प्रभाव के आधार पर प्रतिबंधित, विनियमित या बढ़ावा दिया जा सकेगा।

- अन्य लाभ:

- भविष्य में रामसर साइट (Ramsar Site) के रूप नामित कर उसके तहत मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा।

- वेटलैंड घोषित किये जाने के बाद इसके संरक्षण हेतु मिलने वाली वित्तीय एवं तकनीकी सहायता में वृद्धि होगी।

- विशेष क़ानूनी सहयोग के साथ-साथ जन-जागरूकता में वृद्धि के माध्यम से इसके संरक्षण हेतु जनसहभागिता बढ़ेगी।

किन गतिविधियों पर रोक होगी?

- किसी भी प्रकार का अतिक्रमण।

- किसी भी उद्योग की स्थापना या मौजूदा उद्योगों का विस्तार।

- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में शामिल किसी भी प्रकार का निर्माण और विध्वंस कचरे का विनिर्माण, प्रबंधन अथवा संग्रहण।

- निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत आने वाले खतरनाक पदार्थ:

- खतरनाक रासायनिक के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989

- खतरनाक सूक्ष्म जीवों के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के लिये नियम, 1989

- खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, निपटान और सीमा पार संचलन) संशोधन नियम, 2016

- इसमें ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, उद्योगों, शहरों, गाँवों व अन्य मानव बस्तियों से अनुपचारित कचरे और अपशिष्टों का निर्वहन।

- आर्द्रभूमि से एक विशिष्ट दूरी के भीतर किया गया स्थायी निर्माण।

अन्य प्रशासनिक उपाय:

- प्रशासन ने हाल ही में क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये झील के पास स्थित कांबवाला गाँव के ग्रामीणों को शामिल करते हुए एक स्वैच्छिक कार्यक्रम ‘फ्रेंड्स ऑफ सुखना’ (Friends of Sukhna) शुरू किया है।

सुखना झील (Sukhna Lake)

- सुखना झील चंडीगढ़ में हिमालय की तलहटी (शिवालिक पहाड़ियों) में अवस्थित एक जलाशय है।

- यह एक मानव-निर्मित झील है। इसे चंडीगढ़ शहर के मुख्य वास्तुकार ले कोर्बुसीयर (Le Corbusier) द्वारा मुख्य अभियंता पी एल वर्मा के सहयोग से बनाया था।

- इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में शिवालिक पहाड़ियों से बहकर नीचे आने वाली एक मौसमी धारा ‘सुखना चो’ के पानी को रोककर किया गया था।

- पिछले कुछ वर्षों से यह झील खरपतवार की अतिवृद्धि (Weed Overgrowth), जलग्रहण की अधिकता (Catchment Adequacy) और गाद (Silting) जैसे गंभीर मुद्दों का सामना कर रही है जो इसके आकार और गहराई को काफी कम कर रहे हैं।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पोलियोवायरस का उन्मूलन

प्रीलिम्स के लिये:

ओरल पोलियोवायरस वैक्सीन, निष्क्रिय पोलियोवायरस वैक्सीन, वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो

मेन्स के लिये:

पोलियो वैक्सीन के प्रयोग एवं पोलियो वायरस के उन्मूलन हेतु किये जा रहे प्रयासों की प्रासंगिकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप 3 (Wild poliovirus type 3- WPV3) के उन्मूलन की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

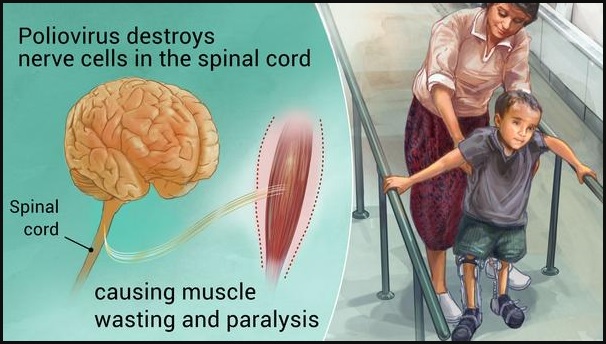

- पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस (Poliomyelitis) एक अपंगकारी एवं घातक संक्रामक बीमारी है।

- तीनों प्रकार के वाइल्ड पोलियो पक्षाघात और मृत्यु का कारण बन सकते हैं, लेकिन WHO द्वारा उन्मूलन के संदर्भ में वैरोलॉजिकल भिन्नताओं (Virological Differences के कारण इन्हें अलग-अलग वर्गीकृत किया जाता है।

- वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप- 2 (Wild Poliovirus Type 2- WPV2) के उन्मूलन की घोषणा वर्ष 2015 में की जा चुकी है।

- वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप-1 (Wild Poliovirus Type 1- WPV1) का उन्मूलन शेष है और यह अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के क्षेत्रों में अभी भी विद्यमान है।

- WPV3 का आखिरी मामला उत्तरी नाइजीरिया में वर्ष 2012 में दर्ज किया गया था।

- वर्ष 2011 के बाद भारत में पोलियो का कोई मामला दर्ज नहीं किये जाने की वजह से वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया। इसके बाद वर्ष 2014 में भारत को स्पष्ट रूप से पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया।

वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो

(Vaccine-derived Polio):

- वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो को पोलियो के नॉन-वाइल्ड (Non-Wild) प्रकार के रूप में जाना जाता है।

- वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (Vaccine-derived Polioviruses- VDPV) पोलियोवायरस का एक दुर्लभ प्रकार है जो ओरल पोलियोवायरस वैक्सीन (Oral Polioviruses Vaccine) में पाए जाने वाले पोलियोवायरस के उत्परिवर्तन (Mutation) से विकसित होता है।

- जब एक बच्चे को टीका (Vaccine) लगाया जाता है, तो कमज़ोर वैक्सीन-वायरस आँत में प्रतिकृति का निर्माण करने बाद रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है, जिससे बच्चे में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।

- अन्य वाइल्ड पोलियोवायरस की तरह इस स्थिति में भी प्रभावित बच्चा छह से आठ सप्ताह की अवधि के लिये वैक्सीन-वायरस का उत्सर्जन करता है।

- अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्सर्जित वैक्सीन-वायरस में से कुछ उत्परिवर्तन की वजह से मूल वैक्सीन-वायरस के समान न रहकर आनुवंशिक रूप से बदल जाते हैं। इसे ही VDPV कहा जाता है।

- हाल ही में फिलीपींस सहित अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पिछले महीने इसके संचरण के मामले की वजह से लगभग दो दशकों के बाद बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है।

ओरल पोलियोवायरस वैक्सीन

(Oral Poliovirus Vaccines- OPV)

- OPV पोलियो के उन्मूलन हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे प्रमुख टीका है।

- जिन लोगों को OPV दिया जाता है, वे टीकाकरण के कुछ समय बाद तक इस वायरस का उत्सर्जन करते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, विशेष रूप से उन्हें जिन्हें टीका नहीं लगाया गया हो।

- अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में OPV वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो का भी कारण बन सकते हैं।

- पोलियोवायरस के विभिन्न संयोजनों के आधार पर OPV तीन प्रकार के होते हैं- मोनोवैलेंट OPV, बाईवैलेंट OPV एवं ट्राईवैलेंट OPV।

- 2015 में WPV2 के उन्मूलन की घोषणा के बाद दुनिया भर में ट्राईवैलेंट OPV की जगह बाईवैलेंट OPV का प्रयोग किया जा रहा है।

- ट्राईवैलेंट OPV में सभी तीन प्रकार के पोलियोवायरस शामिल होते हैं, जबकि बाईवैलेंट OPV में केवल WPV1 और WPV3 शामिल हैं। बाईवैलेंट OPV का इस्तेमाल शुरू किये जाने के बाद OPV अब WPV2 के खिलाफ सुरक्षा नहीं प्रदान करता है।

निष्क्रिय पोलियोवायरस वैक्सीन

(Inactivated Poliovirus Vaccine- IPV)

- IPV को 1955 में डॉ. जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया था।

- IPV लोगों को तीनों प्रकार के पोलियोवायरस से बचाता है।

- IPV में लाइव वायरस नहीं होता है। जिन लोगों को यह टीका दिया जाता है, वे वायरस का उत्सर्जन नहीं करने की वजह से दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं।

- बाईवैलेंट OPV का उपयोग करने वाले देशों में WPV2 से सुरक्षा के लिये IPV की एकल खुराक भी साथ में दी जाती है।

- IPV आँत में बहुत कम स्तर की प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। अतः, जब कोई व्यक्ति IPV से प्रतिरक्षित होने के बाद भी कुछ मामलों में आँत में वायरस के प्रतिकृति का निर्माण एवं तत्पश्चात् उसका उत्सर्जन कर सकता है। इससे वाइल्ड पोलियोवायरस से संक्रमण का खतरा बना रहता है।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय अर्थव्यवस्था

BSNL तथा MTNL का विलय

प्रीलिम्स के लिये:

BSNL व MTNL का तथ्यात्मक विवरण

मेन्स के लिये:

बैंकों के विलय के बाद दूरसंचार कंपनियों के विलय के संदर्भ में सरकार के निर्णय का विवेचनात्मक पक्ष, आर्थिक संवृद्धि के संदर्भ में दूरसंचार विभाग की महत्ता

चर्चा में क्यों?

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Communication and Information Technology) के दूरसंचार विभाग (Departmenmt of Telecommunication) ने राज्य द्वारा पोषित टेलीकॉम कंपनी BSNL तथा MTNL के विलय और पुनरुत्थान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

विलय के कारण

- टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा तथा इनके (BSNL तथा MTNL) उपभोक्ताओं की संख्या में भारी कमी की वजह से दोनों ही कंपनियाँ घाटे की स्थिति में थीं।

- निजी कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, 4-जी सेवा का न होना (BSNL के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर) तथा कर्मचारियों की बढ़ती लागत की वजह से ये कंपनियाँ टेलीकॉम सेक्टर की प्रतिस्पर्द्धा में पीछे छूट गईं।

- BSNL वर्ष 2009-10 से ही घाटे में चल रही थी। वर्ष 2015-16 में इस कंपनी को 4,859 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहीं वर्ष 2018-19 में बढ़कर यह नुकसान 14,202 करोड़ रुपए का हो गया।

प्रस्तावित सुझाव

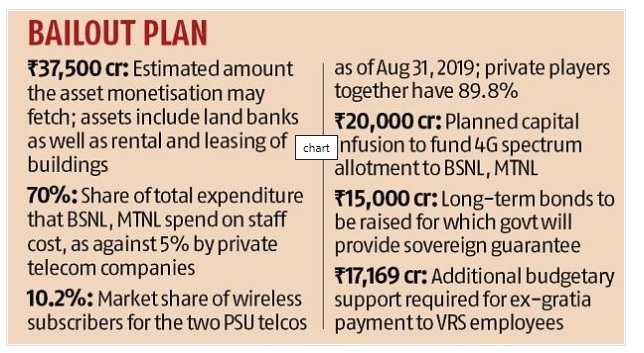

कैबिनेट ने BSNL तथा MTNL के पुनरुत्थान के लिये चार प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

- BSNL तथा MTNL को 4-जी सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इस स्पेक्ट्रम के लिये भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए की पूँजी का निवेश करेगी।

- BSNL तथा MTNL द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक बॉण्ड जारी किये जाएंगे जिस पर भारत सरकार सॉवरेन गारंटी देगी।

- इस प्रस्ताव के अनुसार, BSNL एवं MTNL के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Voluntary Retirement Scheme-VRS) का लाभ दिया जाएगा जिसके अंतर्गत वे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले सकेंगे। इस कार्य के लिये अतिरिक्त लागत का वहन सरकार द्वारा बजट के माध्यम से किया जाएगा। -

- संपत्ति मुद्रीकरण योजना (Asset Monetization Scheme) के माध्यम से अधिक पूंजी निर्माण के लिये दोनों कंपनियाँ अपनी संपत्ति का विनिवेश करेंगी।

पृष्ठभूमि

- महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (MTNL) की स्थापना 1 अप्रैल, 1986 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों दिल्ली तथा मुंबई में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि करना तथा दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति करना है।

- MTNL दिल्ली में और इसके चार संलग्न शहरों नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद तथा मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र नवी मुंबई तथा थाणे महानगर पालिका को दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्थापना 15 सितंबर, 2000 को भारत सरकार के दो विभागों, दूरसंचार सेवा विभाग (Department of Telecom Services-DTS) तथा दूरसंचार संचालन विभाग (Department of Telecom Operations-DTO) को सम्मिलित करके की गई थी।

- यह देश में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा प्रमुख कंपनी है। इसने पूरे देश के सभी शहरों के अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को भी दूरसंचार से जोड़ा है।

निर्णय के प्रभाव

- स्पेक्ट्रम के आवंटन से दोनों ही कंपनियाँ 4-जी सेवा तथा पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएँ मुहैया कराने में सक्षम होंगी। फलतः ये वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र की निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा कर पाएंगी।

- संपत्ति के मौद्रीकरण तथा बॉण्ड से प्राप्त अतिरिक्त आय का प्रयोग वर्तमान ऋणों की भरपाई तथा भविष्य में कंपनी के विकास के लिये किया जाएगा।

- VRS के तहत दोनों कंपनियों के तकरीबन आधे कर्मचारी (जो 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं) इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। संभावना जताई जा रही है कि यदि पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्ति लेते हैं तो इनके वेतन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में कमी आएगी।

- सरकार के द्वारा स्वीकृत इन प्रस्तावों के अनुपालन से BSNL तथा MTNL, विश्वसनीय एवं उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे। साथ ही देश के सुदूर क्षेत्रों तथा ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट व दूरसंचार सेवाओं से आसानी से जोड़ा जा सकेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, पी.आई. बी., बिज़नेस स्टैंडर्ड्स

जैव विविधता और पर्यावरण

भारत में पहली बार हिम तेंदुए का सर्वेक्षण

प्रीलिम्स के लिये:

GSLEP, IUCN, भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, CITES आदि में हिम तेंदुए की स्थिति

मेन्स के लिये:

भारत सरकार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण में किये गए प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस (23 अक्तूबर) के अवसर पर हिम तेंदुए की आबादी के आकलन पर पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल (First National Protocol on Snow Leopard Population Assessment) लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत हिम तेंदुए की आबादी और उसकी भौगोलिक सीमा का अनुमान लगाने के लिये अपना पहला सर्वेक्षण करेगा।

- इसका उद्देश्य आने वाले दशक में दुनिया में हिम तेंदुए की आबादी को दोगुना करना है।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority-NTCA), जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का हिस्सा है, सर्वेक्षण के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- इस अवसर पर वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण (Global Snow Leopard and Ecosystem Protection -GSLEP) कार्यक्रम की 4वीं संचालन समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को भी चिन्हित किया गया।

- GSLEP कार्यक्रम (2019) का आयोजन नई दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

- GSLEP हिम तेंदुए रेंज वाले सभी 12 देशों का एक उच्चस्तरीय अंतर-सरकारी गठबंधन है।

- वर्तमान में GSLEP की संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता नेपाल ने तथा किर्गिज़स्तान द्वारा सह-अध्यक्षता की गई।

- भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान आदि देशों में हिम तेंदुए मौजूद है।

- यह पहली बार है जब हिम तेंदुओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिये कैमरा जाल और वैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

- इस सर्वेक्षण में भारत के साथ नेपाल, मंगोलिया और रूस सहित हिम तेंदुओं की मौजूदगी वाले देश भी शामिल होंगे।

- हिमालय की सीमा के हिम तेंदुआ क्षेत्र और क्रॉस कंट्री सहयोग के लिये क्षमता निर्माण, आजीविका, हरित अर्थव्यवस्था तथा हरित पगडंडियों के निर्माण पार जोर दिया गया।

हिम तेंदुआ

- हिम तेंदुआ उच्च हिमालयी और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र के पाँच राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के भूभाग में पाया जाता है।

- यह क्षेत्र वैश्विक हिम तेंदुआ रेंज में लगभग 5% योगदान देता है।

- इसे IUCN की सुभेद्य (Vulnerable) तथा भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है।

- इसे CITES और प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (CMS) के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किया गया है।

- यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है।

भारत द्वारा शुरू किये गए संरक्षण के अन्य प्रयास:

- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड- यह तेंदुए के संरक्षण के लिये समावेशी और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जिसमें पूरी तरह से स्थानीय समुदाय शामिल होता है।

- सिक्योर हिमालय- GEF तथा UNDP द्वारा जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थानीय समुदायों की निर्भरता को कम करने के लिये इस परियोजना का वित्तपोषण किया जा रहा है।

- यह परियोजना अब चार हिम तेंदुए रेंज राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और सिक्किम में चालू है।

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

सबसे छोटा ओज़ोन छिद्र

प्रीलिम्स के लिये:

ओज़ोन छिद्र से संबंधित तथ्य, नासा

मेन्स के लिये

ओज़ोन छिद्र के आकार में कमी आने का कारण

चर्चा में क्यों?

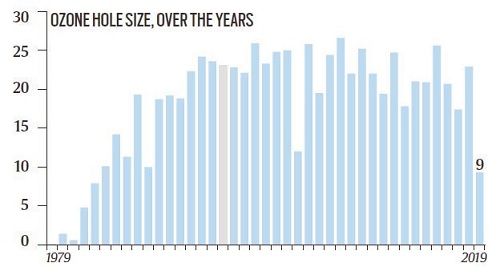

हाल ही में नासा (National Aeronautics and Space Administration-NASA) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन (National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA) ने बताया है कि अंटार्कटिका के ऊपर वर्ष 1982 के बाद ओज़ोन छिद्र के आकार में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है।

मुख्य बिंदु

- नासा तथा NOAA के अनुसार, वार्षिक ओज़ोन छिद्र का आकार 8 सितंबर को 16.4 मिलियन वर्ग किमी.के अपने चरम स्तर पर पहुँच गया परंतु सितंबर-अक्तूबर के दौरान यह सिकुड़कर 10 मिलियन वर्ग किमी से भी कम हो गया।

- दक्षिणी गोलार्ध्द के लिये यह अच्छी खबर है।

ओज़ोन छिद्र

- ओज़ोन गैस (O3) का निर्माण ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर होता है। यह वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है।

- ओज़ोन परत वायुमंडल में लगभग 10 किमी. से 40 किमी. (इस मंडल को समतापमंडल कहते हैं) तक फैली हुई है।

- यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है।

- पृथ्वी की सतह के नज़दीक ओज़ोन एक प्रदूषक का कार्य करती है। इसके कारण अस्थमा तथा ब्रोंकाइट्स (गले की सूजन से संबंधित रोग) जैसे रोगों को बढ़ावा मिलता है।

- निर्माणकारी रसायन ओज़ोन परत का विघटन करते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर प्रत्येक बसंत ऋतु में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वायुमंडलीय ओज़ोन नष्ट हो जाती है, इससे ओज़ोन गैस की सघनता में कमी के कारण ओज़ोन छिद्र का निर्माण होता है जो कि उस क्षेत्र में विशेष मौसम संबंधी और रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम से निर्मित होता है।

ओज़ोन छिद्र के आकार में कमी का कारण:

- ओज़ोन छिद्र के सिकुड़ने का कारण ओज़ोन परत की स्थिति का सही हो जाना नहीं है।

- इसका मुख्य कारण अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में असामान्य मौसम प्रतिमानों का होना है।

- इस वर्ष गर्म तापमान की वजह से समतापमंडल में ध्रुवीय समतापिक बादलों का निर्माण हुआ इस कारण ओज़ोन परत का सीमित और कम विघटन हुआ परंतु यह स्थिति अल्पकालिक है। ओज़ोन छिद्र के आकार में आई यह कमी दीर्घकालिक नहीं है।

- ओजोन छिद्र के आकार में कमी आना एक अच्छी खबर है परंतु NASA ने आगाह किया है कि इस वर्ष आई ओज़ोन छिद्र में कमी वायुमंडलीय ओज़ोन में अचानक तेज़ी से पुनर्प्राप्ति का संकेत नहीं बल्कि समतापमंडल में हुए मौसम प्रतिमानों में बदलाव का परिणाम है।

नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन:

(National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA)

- वैज्ञानिक शुद्धता की संस्कृति को बढ़ावा देकर जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिये अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत वर्ष 1970 में नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई थी।

- NOAA का उद्देश्य जलवायु, मौसम, महासागरों और तटीय स्थितियों में परिवर्तन को समझना तथा उनकी भविष्यवाणी करना है।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

अंटार्कटिक महासागर अभयारण्य योजना

प्रीलिम्स के लिये-

अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर अभयारण्य योजना, कमीशन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज़

मेन्स के लिये -

समुद्री अभयारण्यों का समुद्री जीव संरक्षण में योगदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंटार्कटिक महासागर अभयारण्य (Antarctic Ocean Sanctuary) पर पुनः चर्चा की गई जिसका प्रस्ताव वर्ष 2010 में किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- अंटार्कटिक महासागर अभयारण्य योजना का प्रस्ताव वर्ष 2010 में ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस और यूरोपियन यूनियन द्वारा लाया गया।

- इस प्रस्ताव के अंतर्गत समुद्री जीवों के लिये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर अभयारण्य बनाने की योजना है।

- लेकिन कमीशन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज़ (Commission for Conservation of Antarctic Marine living Resources- CCAMLR) की बैठक में सभी सदस्य देशों के बीच आपसी सहमति न होने से यह प्रस्ताव अब तक लंबित है। क्योंकि समुद्री पार्क के निर्माण के लिये CCAMLR के सभी 26 सदस्यों की सहमति आवश्यक है।

- इससे पूर्व CCAMLR द्वारा विश्व का अब तक का सबसे विशाल समुद्री अभयारण्य रोस सागर में बनाया गया है। इसके अलावा दो अन्य अभयारण्य, वेडेल सागर और अंटार्कटिक उपद्वीप में प्रस्तावित हैं।

महत्त्व

- लगभग एक मिलियन वर्ग किलोमीटर का प्रस्तावित यह पार्क, पेंगुइन, सील, व्हेल और अन्य समुद्री जीवों के लिये आवश्यक खाद्य स्रोतों की रक्षा करेगा।

- विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी इसकी अहम भूमिका होगी, क्योंकि अंटार्कटिक के आसपास के समुद्री वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है।

आवश्यकता

- अत्यधिक नौकायन और मत्स्य व्यवसाय ने समुद्र की कुछ प्रजातियों जैसे सील, व्हेल और अन्य मछलियों को विलुप्ति के कगार पर ला दिया है। इस योजना के तहत समुद्री स्तनधारियों के लिये विशिष्ट गहरे पानी की भित्तियों और खाद्य क्षेत्रो को संरक्षित किया जाएगा।

प्रस्ताव का विरोध

- इस प्रस्ताव के मुख्य विरोधी चीन और रूस हैं। क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र से इन देशों के मत्स्य पालन के हित से जुड़ा हैं। इस अभयारण्य के संवेदनशील हिस्सों में जलीय जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन के संरक्षण के लिये आयोग (CCAMLR)

- CCAMLR की स्थापना अंटार्कटिक समुद्री जीवों के संरक्षण के लिये 1982 में की गई।

- इस संगठन में कुल 26 सदस्य हैं। इसका सचिवालय होबार्ट, तस्मानिया (ऑस्ट्रेलिया) में हैं।

अंटार्कटिक महासागर की भौगोलिक अवस्थिति

दक्षिण ध्रुवीय महासागर अथवा 'अंटार्कटिक महासागर' अंटार्कटिक क्षेत्र के चारों ओर फैला हुआ है। यह अंध महासागर' (अटलांटिक), प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार माना जाता है।

स्रोत- द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

जलवायु संतुलन में एयरोसोल की भूमिका

प्रीलिम्स के लिये

एयरोसोल क्या हैं? इनका निर्माण, उदाहरण

मेन्स के लिये

जलवायु संतुलन तथा पृथ्वी के ‘एल्बेडो’ में एयरोसोल की भूमिका

चर्चा में क्यों?

कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एन्वायरनमेंटल साइंसेज (Cooperative institute for research in environmental sciences-CIRES) ने एक अध्ययन में पाया कि एयरोसोल कण बादलों के गुणधर्म में परिवर्तन के माध्यम से पृथ्वी के विकिरणीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं।

एयरोसोल क्या है?

- एयरोसोल, बारीक ठोस कणों तथा द्रव की बूँदों का वायु या किसी अन्य गैस में मिश्रण है।

- एयरोसोल प्राकृतिक या मानवजनित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कोहरा, धूल, गेसर भाप (Geyser Steam) इत्यादि प्राकृतिक एयरोसोल के उदाहरण हैं।

- धुंध, पार्टिकुलेट वायु प्रदूषक तथा धुआँ आदि मानवजनित एयरोसोल के उदाहरण हैं।

एयरोसोल कैसे बनते हैं?

- जब विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय बादल गैसों को वायुमंडल में ऊँचाई पर ले जाते हैं तब उनमें उपस्थित बारीक कण गैस में परिवर्तित होकर एयरोसोल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ‘गैस से कण परिवर्तन’ कहा जाता है।

- ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी के कारण इन कणों का संघनन होता है तथा उनके आकार में वृद्धि होती है जिसकी वजह से ये निचले क्षोभमंडल में उपस्थित निचले स्तर के बादलों की धवलता (Brightness) को बढ़ाते हैं।

- गैस से कण परिवर्तन, विषुवतीय क्षेत्रों में प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर दोनों के ऊपर बादलों के एल्बेडो को बढ़ा देता है।

एयरोसोल क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

- एयरोसोल मिश्रित बादल धवल (Brighter) होने के कारण सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अधिक मात्रा में अंतरिक्ष की तरफ परावर्तित करते हैं।

- इन नए कणों का निर्माण पृथ्वी की सतह के 40 प्रतिशत हिस्से को आच्छादित करता है। इसका आशय है कि एयरोसोल कण, ग्लोबल वार्म़िग के विपरीत पृथ्वी के तापमान को कम रखने में सहायक हैं।

- विषुवतीय क्षेत्रों में इन कणों का निर्माण तथा बदलों के गुणधर्म में इनके योगदान को समझना, हमें जलवायु मॉडलों को समझने तथा उनका विकास करने में मदद करेगा।

- CIRES के अध्ययन से पता चलता है कि सुदूर क्षेत्रों में जहाँ वायु साफ होती है वहाँ बादलों के निर्माण में एयरोसोल कणों का प्रभाव अधिक होता है।

स्रोत : डाउन टू अर्थ

विविध

Rapid Fire करेंट अफेयर्स (25 October)

1. अरविंद सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरविंद सिंह को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India- AAI) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र में ही कार्यरत हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India-AAI): भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। 1 अप्रैल, 1995 को भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर दिया गया। तब से यह ग्राउंड (Ground) और एयरस्पेस (Airspace) दोनों में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करता है।

2. सुखबीर सिंह संधू

हाल ही में सुखबीर सिंह संधू को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का प्रमुख नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे। अभी तक NHAI के प्रमुख रहे नागेंद्र नाथ सिन्हा की सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव पद पर नियुक्ति की गई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India-NHAI): भारत के संपूर्ण राजमार्ग संजाल को भारतीय ‘राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण’ द्वारा प्रबंधित किया जाता है और यह राजमार्गों के विकास तथा रखरखाव के लिये ज़िम्मेदार है। इस प्राधिकरण का गठन संसद के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 द्वारा किया गया था। यह प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह प्राधिकरण देश में सड़कों और पुलों के लिये मानक विकसित करता है।

3. सखारोव पुरस्कार

यूरोपीय संघ की संसद द्वारा इस वर्ष के सखारोव पुरस्कार के लिये उईगर बुद्धिजीवी ‘इल्हाम तोहती ’ को चुना गया है। इल्हाम तोहती को यह पुरस्कार चीन के उईगर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की आवाज़ उठाने के लिये प्रदान किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि उन्होंने उईगर और चीन के लोगों के मध्य बातचीत व परस्पर विश्वास को बढ़ाने के लिये निरंतर कार्य किया है। इल्हाम तोहती बीजिंग यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2014 में उन्हें चीन सरकार द्वारा ‘अलगाववादी’ होने के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है।

सखारोव पुरस्कार: इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी और तब से यह प्रतिवर्ष ‘विचारों की स्वतंत्रता’ के लिये किसी व्यक्ति या संगठन को प्रदान किया जाता है। यह यूरोपीय संघ की संसद द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सोवियत संघ के भौतिक विज्ञानी व विचारों की स्वतंत्रता के समर्थक आँद्रे सखारोव की स्मृति में प्रदान किया जाता है।

उईगर मुस्लिम: उईगर मुस्लिम चीन के झिनझियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं। उईगर नृजातीय रूप से तुर्की के मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। चीन के झिनझियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या तकरीबन 40 प्रतिशत है।