भारतीय राजव्यवस्था

तेलंगाना SC उप-वर्गीकरण कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य

प्रिलिम्स के लिये:अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रपति, उप-वर्गीकरण मेन्स के लिये:जातियों का उप-वर्गीकरण, सुभेद्य वर्गों के संरक्षण और कल्याण हेतु गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना राज्य ने तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया, जिससे वह अनुसूचित जातियों (SC) के उप-वर्गीकरण का कार्यान्वन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

- यह क्रियान्वन पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में वर्ष 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किया गया है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (ST) को उप-वर्गीकृत करने की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की गई थी।

जातियों के अंतर्गत उप-वर्गीकरण क्या है?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: जातियों के अंतर्गत उप-वर्गीकरण

तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2025 क्या है?

- उद्देश्य: इस अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर उप-वर्गीकरण कर तेलंगाना में अनुसूचित जाति आरक्षण का पुनर्गठन किया गया है।

- शमीम अख्तर आयोग ने जनसंख्या, साक्षरता, रोज़गार, शिक्षा का अभिगम, वित्तीय सहायता और राजनीतिक सहभागिता जैसे कारकों पर विचार करते हुए अनुसूचित जाति समुदायों के 8,600 से अधिक अभ्यावेदनों का परीक्षण किया।

- वर्गीकरण विवरण: तेलंगाना में अनुसूचित जातियों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, यह उप-वर्गीकरण राज्य में मौजूदा 15% अनुसूचित जाति आरक्षण कोटा के अंतर्गत आता है।

|

समूह |

उपजातियों की संख्या |

अनुसूचित जाति जनसंख्या का % |

आरक्षण (%) |

श्रेणी विवरण |

|

समूह I |

15 |

3.288% |

1% |

सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सर्वाधिक वंचित। |

|

समूह II |

18 |

62.748% |

9% |

साधारण सुविधा प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय। |

|

समूह III |

26 |

33.963% |

5% |

पर्याप्त सुविधा प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय। |

नोट: तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है, लेकिन वर्तमान में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 17.5% है, इसलिये सरकार अगली जनगणना के आँकड़े उपलब्ध होने पर इसमें विस्तार करने पर विचार करने की योजना बना रही है।

SC उप-वर्गीकरण के संवैधानिक और विधिक पहलू क्या हैं?

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 14: इसमें मौलिक समानता प्राप्त करने के लिये उचित वर्गीकरण की अनुमति दी गई है। उप-वर्गीकरण तभी स्वीकार्य है जब यह बोधगम्य भिन्नता (एक समूह को दूसरे से अलग करने के लिये एक स्पष्ट और बोधगम्य आधार) और तर्कसंगत संबंध (वर्गीकरण और उसके लक्ष्य के बीच एक तार्किक संबंध) पर आधारित हो।

- अनुच्छेद 15(4) और 15(5): राज्य को शिक्षा और संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने का प्राधिकार है।

- अनुच्छेद 16(4): इसके अंतर्गत पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण की अनुमति दी गई है।

- अनुच्छेद 341(1): इसमें राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट किये जाने का प्रावधान है।

- अनुच्छेद 341(2): संसद विधि द्वारा किसी भी जाति, मूलवंश या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित अथवा उससे अपवर्जित कर सकती है।

- प्रमुख न्यायिक व्याख्याएँ:

- ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (वर्ष 2004): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियाँ एक समरूप वर्ग (Homogeneous Class) हैं तथा अनुसूचित जातियों के भीतर कोई भी उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति सूची में फेरबदल के समान होगा।

- चूँकि केवल संसद ही सूची में संशोधन कर सकती है, इसलिये न्यायालय ने राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (वर्ष 2024): सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चिन्नैया निर्णय को खारिज कर दिया और इस बात को बरकरार रखा कि राज्य अनुभवजन्य आँकड़ों और ऐतिहासिक साक्ष्यों का उपयोग करके पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर आरक्षण कोटे के भीतर SC और ST को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।

- इस तरह के उप-वर्गीकरण में राजनीतिक उद्देश्यों से बचना चाहिये तथा यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (वर्ष 2004): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियाँ एक समरूप वर्ग (Homogeneous Class) हैं तथा अनुसूचित जातियों के भीतर कोई भी उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति सूची में फेरबदल के समान होगा।

उप-वर्गीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

|

पहलू |

उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क |

उप-वर्गीकरण के विपक्ष में तर्क |

|

लक्षित समर्थन |

|

|

|

आंतरिक असमानताओं को संबोधित करना |

|

|

|

संवैधानिक लचीलापन |

|

|

निष्कर्ष

उप-वर्गीकरण का उद्देश्य सबसे वंचितों पर ध्यान केंद्रित करके गहरी जड़ें जमाए असमानताओं को दूर करना है, लेकिन इससे दलित आंदोलनों को ऐतिहासिक रूप से मज़बूत करने वाली एकता के विखंडन का जोखिम है। वास्तविक सामाजिक न्याय नीतिगत ढाँचों से परे है, जो प्रणालीगत उत्पीड़न की जड़ से निपटता है। चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि इन सुधारों से लगातार जातिगत पदानुक्रम का सामना करने के लिये आवश्यक सामूहिक शक्ति को कमज़ोर किये बिना वास्तव में हाशिये पर पड़े लोगों का उत्थान हो सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के महत्त्व की जाँच कीजिये। यह कदम भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ कैसे संरेखित है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त में से कितने सांविधानिक निकाय हैं? (a) केवल एक उत्तर: (a) मेन्स:Q. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (2017) |

भारतीय इतिहास

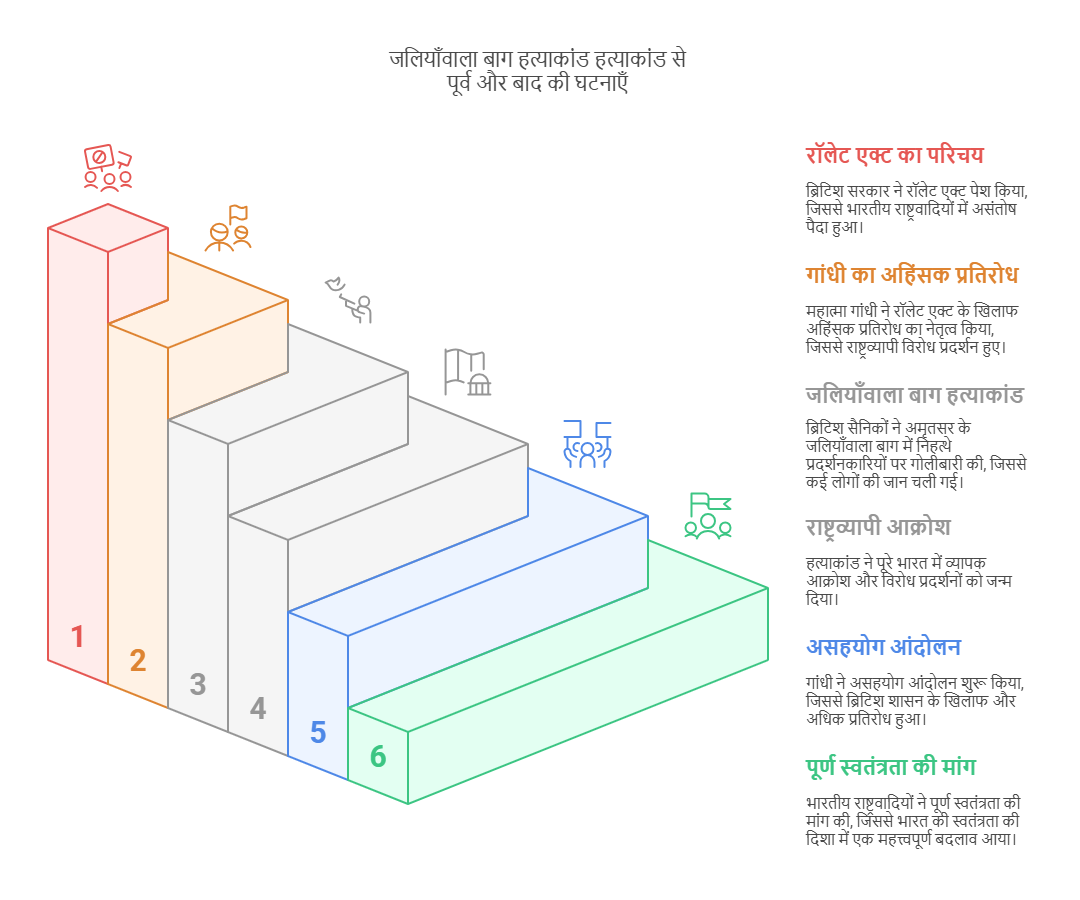

जलियाँवाला बाग हत्याकांड

प्रिलिम्स के लिये:जलियाँवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट 1919, प्रथम विश्व युद्ध (1914-18), असहयोग आंदोलन (1920-22), हंटर आयोग। मेन्स के लिये:असहयोग आंदोलन (1920-22), भारत के संघर्ष का इतिहास |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 1919 में जलियाँवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रवादी न्यायविद सर चेट्टूर शंकरन नायर को सम्मानित किया, जिन्होंने इस हत्याकांड के लिये ज़िम्मेदार एक ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई लड़ी थी।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड क्या था?

- परिचय: जलियाँवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब ब्रिगेडियर-जनरल REH डायर के आदेश पर ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों, जिनमें अधिकांशतः गोरखा थे, ने सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी थी।

- लोग वर्ष 1919 के रौलट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक एकत्र हुए थे।

- जलियाँवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक ऐतिहासिक उद्यान और स्मारक है।

- पृष्ठभूमि: महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह (पहली सामूहिक हड़ताल) का आह्वान किया था, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल से हुई थी।

- पंजाब में 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेता डॉ. सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।

- इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया और 10 अप्रैल को हज़ारों भारतीय विरोध में उतर आए। इसके जवाब में अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और ब्रिगेडियर -जनरल डायर को सारे अधिकार दे दिए।

- घटना का दिन: 13 अप्रैल को, जो बैसाखी का दिन था, प्रतिबंधों से अनभिज्ञ बड़ी संख्या में ग्रामीण जलियाँवाला बाग में एकत्र हुए।

- डायर सैनिकों के साथ मौके पर पहुँचा, एकमात्र निकास मार्ग बंद कर दिया और निहत्थे भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया। 1,000 से अधिक पुरुष, महिलाएँ और बच्चे मारे गए।

- परिणाम: जलियाँवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन में जनता के विश्वास को गहराई से हिला दिया।

- यह महात्मा गांधी के लिये असहयोग आंदोलन (NCM) (वर्ष 1920-22) शुरू करने का एक प्रमुख कारण बन गया, साथ ही खिलाफत मुद्दा, स्वराज की बढ़ती मांग और प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ जैसे अन्य कारक भी थे।

- गांधीजी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी और रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोधस्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी।

- व्यापक हिंसा से व्यथित होकर गांधीजी ने 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन वापस ले लिया।

- ब्रिटिश सरकार ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिये हंटर आयोग (वर्ष 1919) का गठन किया और अपनी वर्ष 1920 की रिपोर्ट में जनरल डायर के कृत्यों की सर्वसम्मति से निंदा की। हालाँकि, उसने उनके खिलाफ किसी दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश नहीं की।

- काॅन्ग्रेस ने घटना की जाँच के लिये मोतीलाल नेहरू, गांधी और अन्य लोगों की एक गैर-सरकारी समिति गठित की, जिसमें डायर के कृत्यों की अमानवीयता की निंदा की गई तथा पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने को अनुचित बताया गया।

- उधम सिंह, मूल नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ने वर्ष 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड के लिये जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी थी।

- उन्हें वर्ष 1940 में फाँसी दे दी गई और उनकी अस्थियाँ वर्ष 1974 में भारत लौटा दी गईं।

रॉलेट एक्ट 1919 क्या था?

- अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919 (जिसे 1919 का रौलट अधिनियम भी कहा जाता है) प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेश-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये बनाया गया एक दमनकारी कानून था।

- यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था।

- इसके माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू किये गए भारत रक्षा अधिनियम (1915) को प्रभावी रूप से एक स्थायी कानून से प्रतिस्थापित कर दिया गया, तथा भारत में अभिव्यक्ति और एकत्र होने की स्वतंत्रता को पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया।

- इसके अंतर्गत प्रेस पर सख्त नियंत्रण की अनुमति दी गई और सरकार को राजनीतिक असंतोष का दमन करने हेतु व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गईं तथा बिना किसी अभियोग के 2 वर्ष तक व्यक्तियों को हिरासत में रखने का प्राधिकार दिया गया।

- इसमें 'राजद्रोह' के संदेह मात्र पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने तथा बिना किसी विधिक सहायता के गुप्त रूप से अभियोग करने का प्राधिकार दिया गया।

- ऐसे संदिग्धों पर अभियोग करने के उद्देश्य से तीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक विशेष पैनल नियुक्त किया गया था, तथा अपील के लिये कोई उच्चतर न्यायालय नहीं था।

- यह पैनल भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार कर सकता था, तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून को निलंबित कर दिया गया, जिससे नागरिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ा।

- इस विधान से भारत में औपनिवेशिक दमन और तीव्र हो गया तथा स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

सर चेत्तूर शंकरन नायर

- परिचय: वे एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, वकील और समाज सुधारक थे जिनका जन्म वर्ष 1857 में केरल में हुआ था।

- कॅरियर और योगदान:

- उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और वर्ष 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने।

- एक प्रगतिशील न्यायविद के रूप में, उन्होंने बुदासना बनाम फातिमा (1914) जैसे ऐतिहासिक निर्णय किये, जिसमें उन्होंने अंतरजातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों को बरकरार रखा और जाति-आधारित भेदभाव का विरोध किया।

- उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया और उन्होंने मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) में योगदान दिया, जिससे शासन में अधिक भारतीयों की भागीदारी संभव हुई।

- जलियाँवाला बाग कांड में भूमिका: नायर ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919) का कड़ा विरोध किया और विरोध स्वरूप वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया।

- अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की (1922) में उन्होंने माइकल ओ'डायर को इस नरसंहार के लिये ज़िम्मेदार ठहराया, जिसके कारण लंदन के एक न्यायालय में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया।

- हालाँकि जूरी ने ओ'डायर के पक्ष में 11-1 से निर्णय किया, लेकिन नायर द्वारा माफी मांगने से इनकार करने से यह मुकदमा ब्रिटिश पूर्वाग्रह और अन्याय का प्रतीक बन गया, जिसने औपनिवेशिक दमन को उजागर किया और राष्ट्रवादी भावनाओं को सुदृढ़ किया।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर चर्चा कीजिये। उनके सिद्धांतों और कार्यनीति से स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति और दिशा में किस प्रकार परिवर्तन हुए? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? (2009) (a) इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज़ी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद 'सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज़न' से संबंधित है? (2021) (a) बाल गंगाधर तिलक उत्तर: (c) प्रश्न. भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिये। (2021) |

मुख्य परीक्षा

कर्नाटक जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

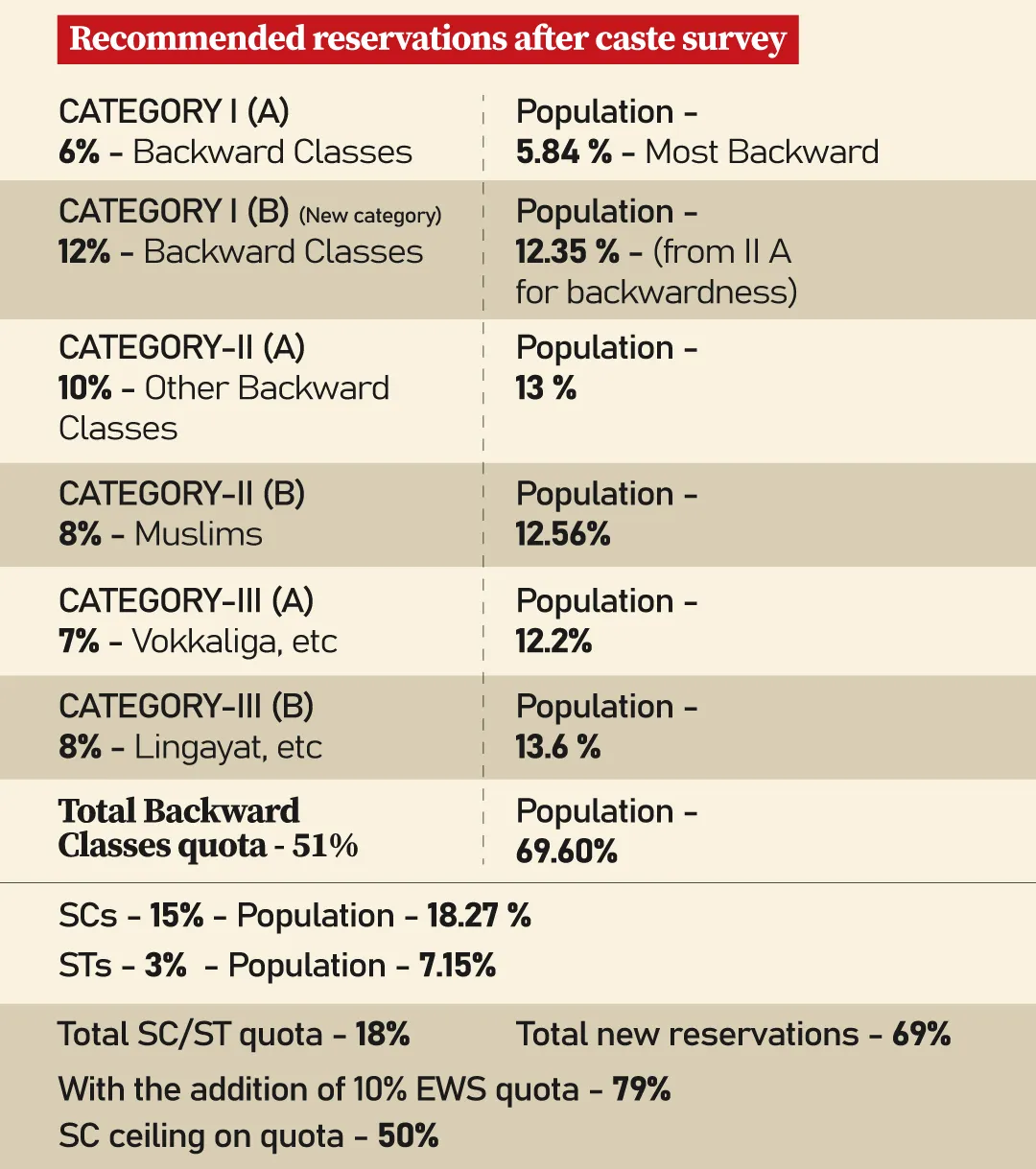

कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई, जिसे आधिकारिक रूप से सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण कहते हैं।

- इस सर्वेक्षण में आरक्षण कोटा संरचना में महत्त्वपूर्ण सुधार और नई उपश्रेणियाँ शुरू करने की सिफारिश की गई है।

कर्नाटक जाति सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- मुख्य निष्कर्ष: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जनसंख्या राज्य की समष्टि का 69.6% होने का अनुमान है, जो पहले के अनुमानों से लगभग 38% अधिक है।

- वोक्कालिगा (12.2%) और लिंगायत (13.6%) जैसे प्रमुख समुदायों की जनसंख्या में क्रमशः 17% और 15% के पहले के अनुमानों की तुलना में संख्यात्मक गिरावट दर्ज की गई।

- अनुशंसाएँ: सर्वेक्षण में OBC कोटा को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने की अनुशंसा की गई है, जो एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि है जो इंद्रा साहनी (1992) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा के विरुद्ध है।

- II A श्रेणी से सबसे पिछड़े वर्गों के लिये एक नई उप-श्रेणी, I B बनाने का सुझाव दिया गया है।

नोट: इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक कार्रवाई और योग्यता के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण पर 50% की सीमा निर्धारित की थी। इसमें ही 'क्रीमी लेयर' की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, जिसके अंतर्गत OBC वर्ग के समृद्ध व्यक्तियों को आरक्षण से अपवर्जित किया गया।

जाति सर्वेक्षण क्या है?

- परिचय: जाति सर्वेक्षण जनसंख्या के नमूने से डेटा एकत्र करने की एक विधि है, जिसमें जाति-आधारित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह केवल जनसंख्या के एक उपसमूह का सर्वेक्षण होता है।

- यह सर्वेक्षण आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा नीतिगत निर्णयों के लिये एक व्यापक जाति-वार डेटाबेस बनाने के लिये किया जाता है।

- आवश्यकता: SC, ST और OBC की व्यापक श्रेणियों में विविध जातियाँ शामिल हैं, जो प्रायः आंतरिक असमानताओं को छुपा लेती हैं। विस्तृत जातिगत आँकड़ों के बिना, प्रभावशाली उप-समूह लाभ प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वास्तविक रूप से वंचित समूह इससे वंचित रह जाते हैं।

- इससे लक्षित नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और प्रभावी कल्याणकारी वितरण के लिये जाति सर्वेक्षण आवश्यक हो जाता है।

- निहितार्थ: साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को सक्षम बनाता है। जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के आधार पर 50% आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार की मांग का समर्थन करता है।

- यह समूह के भीतर असमानताओं को उज़ागर करके पिछड़े वर्गों के समृद्ध वर्गों द्वारा आरक्षण लाभों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है।

जाति जनगणना

- जाति जनगणना संपूर्ण जनसंख्या की एक विस्तृत गणना है, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करते हुए जाति, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और अन्य जनसांख्यिकीय कारकों पर विस्तृत आँकड़े एकत्र किये जाते हैं।

- जाति जनगणना गृह मंत्रालय, विशेष रूप से भारत के महापंजीयक (RGI) और भारत के जनगणना आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) शुरू की, जिसके तहत सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जाति संरचना पर आँकड़े एकत्र करने के लिये देश भर में घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया।

- qसामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) का उद्देश्य हाशिये पर पड़े समूहों की पहचान करना और कल्याण लक्ष्यीकरण में सुधार करना था। हालाँकि, इसके डेटा का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अप्रकाशित है या केवल आंशिक रूप से उपलब्ध है, जिससे नीति निर्माण और सार्वजनिक चर्चा में इसकी उपयोगिता सीमित हो गई है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: अंतर-जातीय असमानताओं को दूर करने में जाति सर्वेक्षण के महत्त्व और भारत में आरक्षण नीति पर इसके प्रभावों की जाँच कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. क्या कमजोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014) प्रश्न. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिये। (2022) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

हस्त एवं विद्युत उपकरण क्षेत्र

प्रिलिम्स के लिये:नीति आयोग, हस्त एवं विद्युत उपकरण, RoDTEP, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मेन्स के लिये:भारत का उपकरण उद्योग, औद्योगिक नीति और विनिर्माण, औद्योगिक विस्तार की चुनौतियाँ |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) ने ‘भारत के हस्त एवं विद्युत उपकरण क्षेत्र में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निर्यात क्षमता का दोहन करना’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें वर्ष 2035 तक उपकरण निर्यात को 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिये रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जो विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

हस्त एवं विद्युत उपकरण क्षेत्र में प्रमुख रुझान क्या हैं?

- वैश्विक बाज़ार: वैश्विक उपकरण बाज़ार का मूल्य वर्ष 2022 में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसके वर्ष 2035 तक बढ़कर 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- बाज़ार को हस्त औजारों (34 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो बढ़कर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है) और विद्युत औजारों (63 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो बढ़कर 134 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है) में विभाजित किया गया है, तथा दोनों क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि हुई है।

- चीन वैश्विक निर्यात पर हावी है, 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ हस्त उपकरण बाज़ार में लगभग 50% की हिस्सेदारी रखता है, तथा 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ विद्युत उपकरण बाज़ार में 40% की हिस्सेदारी रखता है।

- भारत की वर्तमान स्थिति: भारत का उपकरण उद्योग विश्व स्तर पर एक छोटा अभिकर्त्ता है, जिसमें हस्त उपकरण निर्यात में 600 मिलियन अमरीकी डॉलर (1.8% वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी) और विद्युत उपकरण निर्यात में 425 मिलियन अमरीकी डॉलर (0.7% वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी) है।

- भारत के लिये अवसर: भारत में वर्ष 2035 तक विद्युत उपकरणों में वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी में 10% और हस्त उपकरणों में 25% हिस्सेदारी का लक्ष्य रखकर 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात प्राप्त करने की क्षमता है।

- इस लक्ष्य को प्राप्त करने से 3.5 मिलियन नौकरियाँ सृजित होंगी, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और रोज़गार में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगी तथा भारत को उपकरण उद्योग में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेंगी।

हस्त एवं विद्युत उपकरण क्या हैं?

- उपकरण: उपकरण एक हाथ से पकड़ा जाने वाला औजार है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिये किया जाता है, जैसे ड्रिलिंग, कटिंग, सैंडिंग या पॉलिशिंग।

- उपकरणों के प्रकार

- हाथ के औजार: बिना मोटर वाले औजार जो हाथ से चलाए जाते हैं। उदाहरणों में रिंच, स्क्रूड्राइवर, प्लायर और हथौड़े शामिल हैं।

- हाथ के औजार सस्ते, श्रम-प्रधान होते हैं तथा सटीकता और मानवीय नियंत्रण की आवश्यकता वाले कार्यों के लिये आदर्श होते हैं।

- विद्युत उपकरण: विद्युत, हाइड्रोलिक्स या न्यूमेटिक्स द्वारा संचालित उपकरण, जिनमें प्रायः मोटरें लगी होती हैं।

- उदाहरणों में शामिल हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल, आरी, इलेक्ट्रिक स्क्रूड्राइवर, ग्राइंडर, कटर।

- विद्युत शक्ति उपकरणों में तारयुक्त उपकरण शामिल हैं, जिनके लिये प्रत्यक्ष विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है, तथा ताररहित उपकरण, जो अधिक गतिशीलता के लिये बैटरी चालित होते हैं।

- हाथ के औजार: बिना मोटर वाले औजार जो हाथ से चलाए जाते हैं। उदाहरणों में रिंच, स्क्रूड्राइवर, प्लायर और हथौड़े शामिल हैं।

भारत के उपकरण उद्योग के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं?

- लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता: चीन की तुलना में भारत को 14-17% लागत हानि का सामना करना पड़ता है।

- यद्यपि भारत का श्रम चीन की तुलना में सस्ता है, लेकिन प्रतिबंधात्मक श्रम कानून (जैसे, ओवरटाइम और दैनिक कार्य घंटों की सीमाएँ) श्रम लचीलेपन को कम करते हैं और परिचालन लागत बढ़ाते हैं।

- अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और विद्युत् के लिये कैप्टिव जनरेटर के रखरखाव की उच्च लागत (18 रूपए प्रति यूनिट) परिचालन व्यय को और बढ़ा देती है।

- कच्चे माल पर निर्भरता: भारत एक प्रमुख इस्पात उत्पादक होने के बावजूद, उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल और घटकों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, तथा वित्त वर्ष 2025 में तैयार स्टेनलेस स्टील का आयात रिकॉर्ड 1.3 मिलियन टन (MT) तक पहुँचने की उम्मीद है।

- चीन और वियतनाम जैसे देशों द्वारा स्क्रैप स्टील जैसी सामग्रियों पर लगाए गए उच्च निर्यात शुल्क के कारण कच्चे माल तक पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।

- तकनीकी सीमाएँ: उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुँच और अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षमताएँ नवाचार में बाधा डाल रही हैं।

- भारतीय निर्माता स्पैनर के लिये रैचेट जैसे उच्च मूल्य वाले आयातित घटकों पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है और घरेलू मूल्य शृंखला पर अधिकार करने में बाधा उत्पन्न होती है।

- उच्च मशीनरी लागत: उपकरण उद्योग के समक्ष उच्च मशीनरी लागत की भी समस्या है, विशेष रूप से उन्नत मशीनरी जैसे CNC (कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल) मशीनों के लिये, जो परिशुद्ध विनिर्माण की दृष्टि से आवश्यक हैं।

- इन मशीनों पर आयात शुल्क और अधिभार अधिरोपित होता है, जिससे लागत और बढ़ जाती है।

- विस्तार संबंधी बाधाएँ: औद्योगिक भूमि की सीमित उपलब्धता, विशेष रूप से पंजाब जैसे प्रमुख केन्द्रों में, जहां भूमि की लागत 3-5 करोड़ रूपए प्रति एकड़ है।

- पंजाब जैसे अंतःस्थलीय राज्यों से उच्च परिवहन लागत के कारण निर्यात व्यय बढ़ता है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम होती है।

- भारत के उपकरण क्षेत्र में सीमित संसाधनों वाली लघु इकाइयों का प्रभुत्व है, जिससे विस्तार क्षमता और नवाचार में बाधा आती है।

- फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) मानदंड जैसी नियामक बाधाएँ भूमि की उपयोगिता को और सीमित कर देती हैं, तथा बृहद स्तर पर विकास और उद्योग की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करती हैं।

- अपर्याप्त सरकारी योजनाएँ: निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) जैसी मौजूदा वित्तीय सहायता योजनाएँ उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा करने में अक्षम हैं।

- उदाहरण के लिये, हस्त और विद्युत उपकरण निर्यातकों के लिये RoDTEP छूट न्यूनतम है {फ्रेट ऑन बोर्ड (FOB) मूल्य का क्रमशः 1.1% और 0.9%}, जो भारतीय निर्माताओं को होने वाले 15% लागत नुकसान की प्रतिपूर्ति करने में अपर्याप्त है।

- उच्च कर और जटिल निर्यात दायित्वों से लघु निर्माता हतोत्साहित होते हैं। भारत की प्रभावी कर दर (34%) चीन (25%) और वियतनाम (20%) से अधिक है।

- चीन और वियतनाम के विपरीत, भारत में अनुसंधान एवं विकास कर प्रोत्साहन का अभाव है, जिससे यह निर्माताओं के लिये अल्प आकर्षक है।

उपकरण उद्योग से संबंधित भारत सरकार की पहलें

- RoDTEP: हस्त उपकरण निर्यातकों को उनके FOB मूल्य के प्रतिशत के रूप में 1.1% की छूट प्रदान की जाती है, तथा विद्युत उपकरण निर्यातकों को उनके FOB मूल्य के प्रतिशत के रूप में 0.9% की छूट प्रदान की जाती है।

- शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (DFIA): DFIA योजना के अंतर्गत निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल और उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक शामिल हैं।

- इस योजना के अंतर्गत आयातित इनपुट को केवल मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

भारत किस प्रकार उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण कर सकता है?

- विशिष्ट उपकरण क्लस्टरों का निर्माण: नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्पादन दक्षता में सुधार लाने और निवेश आकर्षित करने के लिये वर्ष 2035 तक लगभग 4,000 एकड़ क्षेत्र में 3-4 हस्त उपकरण क्लस्टर विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें पंजाब में एक क्लस्टर भी शामिल है।

- क्लस्टरों में प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना होनी चाहिये जिसमें श्रमिक आवास, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएँ, परीक्षण केंद्र, तथा जल और विद्युत जैसी विश्वसनीय सुविधाएँ शामिल हों।

- शासन और विकास के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), निजी डेवलपर्स और एक क्लस्टर प्राधिकरण को शामिल करते हुए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाया जाना चाहिये।

- अपरिष्कृत माल संबंधी चुनौतियों का समाधान: गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को युक्तिसंगत बनाने और इस्पात, PVC और मोटर जैसे आवश्यक अपरिष्कृत माल पर आयात शुल्क कम करने की आवश्यकता है।

- नीतियों का सरलीकरण: प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (AEO) आवश्यकताओं का सरलीकरण कर, चूक पर ब्याज जैसे दंड को कम करके और मशीनरी पर आयात शुल्क को कम करके निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजना को सरल बनाने की आवश्यकता है।

- बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (NMM) के लिये विनियामक अनुमोदन को सरल बनाने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिये समर्पित अनुसंधान एवं विकास परिषदों की स्थापना करने की आवश्यकता है।

- भूमि विनियमों का उदारीकरण: FAR मानदंडों और औद्योगिक भूमि विनियमों का उदारीकरण करने से MSME को उत्पादन बढ़ाने के लिये वहनयोग्य भूमि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

- इससे उत्पादन लागत कम होगी और विनिर्माताओं को कुशलतापूर्वक क्षमता विस्तार करने में मदद मिलेगी।

- उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण: भारत को उपकरण निर्माण में 3D प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे सटीकता में सुधार होगा, लागत में कमी आएगी और उत्पादन दक्षता में वृद्धि होगी।

- उत्पाद रेंज का विविधीकरण: भारतीय निर्माताओं को वैश्विक मांग को पूरा करने और बाज़ार पहुँच को व्यापक बनाने के लिये बैटरी चालित, उच्च परिशुद्धता और स्वचालित वेरिएंट जैसे प्रीमियम उपकरणों का निर्माण करना चाहिये।

निष्कर्ष:

वर्ष 2035 तक अपनी 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निर्यात क्षमता को साकार करने के लिये, भारत के उपकरण उद्योग को लक्षित नीति समर्थन, सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे और अधिक अनुसंधान एवं विकास निवेश की आवश्यकता है। अपरिष्कृत माल संबंधी बाधाओं, विस्तार क्षमता की चुनौतियों और उच्च परिचालन लागतों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है। रणनीतिक सुधारों और प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ, भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के हस्त एवं विद्युत उपकरण उद्योग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं तथा वर्ष 2035 तक इसकी निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या सुधार किये जाने चाहिये? |