अंतर्राष्ट्रीय संबंध

फाॅकलैंड द्वीप संबंधी विवाद

प्रिलिम्स के लिये:फाॅकलैंड द्वीप की अवस्थिति। मेन्स के लिये:भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, भारत और इसके पड़ोसी। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटेन ने चीन के उस बयान को खारिज़ कर दिया जिसमें फाॅकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी।

- इससे पहले चीन और अर्जेंटीना ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि चीन "माल्विनास द्वीप (फाॅकलैंड द्वीप) पर पूर्ण संप्रभुता की अर्जेंटीना की मांग के संदर्भ में इस क्षेत्र के लिये अर्जेंटीना नाम का उपयोग करते हुए अपने समर्थन की पुष्टि करता है।

फाॅकलैंड द्वीप:

- फाॅकलैंड द्वीप समूह, जिसे माल्विनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास माल्विनास भी कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासी समुद्रपारीय क्षेत्र है।

- यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लगभग 300 मील उत्तर पूर्व में और मैगलन जलडमरूमध्य के पूर्व में स्थित है।

- पूर्वी फाॅकलैंड पर राजधानी और प्रमुख शहर स्टेनली स्थित है, यहाँ कई बिखरी हुई छोटी बस्तियाँ और साथ ही एक रॉयल एयरफोर्स बेस भी है जो माउंट प्लेजेंट में स्थित है।

- फाॅकलैंड द्वीप दो मुख्य द्वीप ईस्ट फाॅकलैंड और वेस्ट फाॅकलैंड एवं लगभग 200 छोटे द्वीपों का हिस्सा है। फाॅकलैंड द्वीप समूह की सरकार दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के ब्रिटिश समुद्रपारीय क्षेत्र का भी संचालन करती है, जिसमें शैग और क्लर्क चट्टानें शामिल हैं।

फाॅकलैंड द्वीप समूह का इतिहास:

- फाॅकलैंड को पहली बार अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1765 में बसाया गया था, लेकिन उन्हें वर्ष 1770 में स्पेन द्वारा खदेड़ दिया गया था, जिन्होंने 1767 के आसपास फ्राँसीसी बस्ती को खरीद लिया था।

- युद्ध की धमकी के बाद वर्ष 1771 में वेस्ट फाॅकलैंड पर ब्रिटिश चौकी को बहाल कर दिया गया था, लेकिन फिर फाॅकलैंड पर अपना दावा किये बिना आर्थिक कारणों से ब्रिटिश वर्ष 1774 में द्वीप से हट गए।

- स्पेन ने वर्ष 1811 तक पूर्वी फाॅकलैंड (जिसे सोलेदाद द्वीप भी कहा जाता है) को लेकर एक समझौता किया।

- वर्ष 1820 में अर्जेंटीना सरकार, जिसने वर्ष 1816 में स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ने फाॅकलैंड पर अपनी संप्रभुता की घोषणा की।

- वर्ष 1831 में अमेरिकी युद्धपोत ने पूर्वी फाॅकलैंड पर अर्जेंटीना की बस्ती को नष्ट कर दिया, जो इस क्षेत्र में सील का शिकार करते थे।

- वर्ष 1833 की शुरुआत में एक ब्रिटिश सेना ने बिना गोली चलाए अर्जेंटीना के अधिकारियों को द्वीप से निष्कासित कर दिया। वर्ष 1841 में फाॅकलैंड में एक ब्रिटिश नागरिक को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और वर्ष 1885 तक इन द्वीपों पर लगभग 1,800 लोगों का एक ब्रिटिश समुदाय बस गया।

- अर्जेंटीना ने द्वीपों पर ब्रिटेन के कब्ज़े का लगातार विरोध किया।

- द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के बाद फाॅकलैंड द्वीपों पर संप्रभुता का मुद्दा तब संयुक्त राष्ट्र (UN) में स्थानांतरित हो गया, जब वर्ष 1964 में द्वीपों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा उपनिवेशवाद पर बहस शुरू की गई थी।

- वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजने हेतु ब्रिटेन और अर्जेंटीना को विचार-विमर्श के लिये आमंत्रित करने वाले एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

- इस मुद्दे पर फरवरी 1982 में चर्चा चल ही रही थी की अप्रैल में अर्जेंटीना की सैन्य सरकार ने फाॅकलैंड पर आक्रमण कर दिया।

- इस कार्रवाई के कारण फाॅकलैंड द्वीप में युद्ध शुरू हो गया जो 10 सप्ताह बाद स्टेनली में अर्जेंटीना की सेना के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ।

- हालांँकि ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने वर्ष 1990 में पूर्ण राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया, लेकिन दोनों देशों के मध्य संप्रभुता का मुद्दा विवाद का विषय बना रहा।

- 21वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन ने द्वीप पर करीब 2,000 सैनिकों की तैनती को जारी रखा।

- जनवरी 2009 में एक नया संविधान लागू हुआ जिसने फाॅकलैंड की स्थानीय लोकतांत्रिक सरकार को मज़बूती प्रदान की और इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को निर्धारित करने के लिये वहांँ रहने वाले लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया। मार्च 2013 में आयोजित एक जनमत संग्रह में फाॅकलैंड द्वीप ने ब्रिटिश क्षेत्र बने रहने के लिये लगभग सर्वसम्मति से मतदान किया।

फाॅकलैंड द्वीप पर विभिन्न दावों का आधार:

- वर्ष 1493 के एक आधिकारिक दस्तावेज़ के आधार पर अर्जेंटीना ने फाॅकलैंड पर अपना दावा प्रस्तुत किया जिसे टॉर्डेसिलस की संधि (1494) द्वारा संशोधित किया गया। इस संधि के तहत स्पेन और पुर्तगाल ने द्वीपों की दक्षिण अमेरिका से निकटता, स्पेन का उत्तराधिकार, औपनिवेशिक स्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता के आधार पर नई दुनिया को आपस में बांँट लिया।

- वर्ष 1833 से ब्रिटेन ने फाॅकलैंड द्वीप पर अपने "स्वतंत्र, निरंतर, प्रभावी कब्ज़ें, व्यवसाय और प्रशासन" के आधार पर दावा प्रस्तुत किया जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मान्यता प्राप्त आत्मनिर्णय के सिद्धांत को फाॅकलैंडर्स पर लागू करने के अपने दृढ़ संकल्प पर आधारित था।

- ब्रिटेन ने ज़ोर देकर कहा कि औपनिवेशिक स्थिति को समाप्त करने से अर्जेंटीना के शासन और उसकी इच्छा के विरुद्ध फाॅकलैंड के नागरिकों के जीवन पर नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न होगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश-2022

प्रिलिम्स के लिये:केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश, न्यायालय की अवमानना, मानहानि मेन्स के लिये:मीडिया और लोकतंत्र की स्वतंत्रता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश-2022 जारी किये गए हैं।

- मान्यता देने के लियेआवेदनों की जांच डीजी, पीआईबी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति द्वारा की जाती है।

- इस समय देश में पीआईबी द्वारा मान्यता प्राप्त 2,457 पत्रकार हैं।

प्रमुख बिंदु

दिशा-निर्देशों के तहत प्रावधान:

- प्रत्यायन वापस लेने/निलंबित करने से संबंधित प्रावधान:

- यदि कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के लिये गलत तरीके से कार्य करता है या उस पर गंभीर संज्ञेय अपराध का आरोप है।

- यदि उसका कार्य शालीनता या नैतिकता के प्रतिकूल है या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध हेतु उकसाने से संबंधित है।

- मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सार्वजनिक/सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स या किसी अन्य फॉर्म या किसी भी प्रकाशित सामग्री पर "भारत सरकार से मान्यता प्राप्त" शब्द का उपयोग करने से प्रतिबंधित करना।

- प्रत्यायन प्रदान करने से संबंधित प्रावधान:

- प्रत्यायन केवल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के पत्रकारों के लिये ही उपलब्ध है जिसकी कई श्रेणियांँ हैं।

- एक पत्रकार को पूर्णकालिक पत्रकार या समाचार संगठन में एक कैमरापर्सन के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिये या पात्र बनने के लिये फ्रीलांसर के रूप में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

- 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले और 65 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध पत्रकार भी पात्र हैं।

- एक समाचार पत्र या पत्रिका के लिये न्यूनतम दैनिक संचलन 10,000 होना चाहिये और समाचार एजेंसियों के पास कम-से-कम 100 ग्राहक होने चाहिये। विदेशी समाचार संगठनों और विदेशी पत्रकारों पर भी इसी तरह के नियम लागू होते हैं।

- डिजिटल समाचार प्लेटफाॅर्मों के साथ काम करने वाले पत्रकार भी पात्र हैं, बशर्ते वेबसाइट पर प्रतिमाह न्यूनतम 10 लाख विशिष्ट विज़िटर होने चाहिये।

- विदेशी समाचार मीडिया संगठनों के लिये काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।

- केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति (CMAC):

- सरकार ‘केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति’ नामक एक समिति का गठन करेगी।

- इस समिति की अध्यक्षता प्रधान महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा की जाएगी और इसका समिति का गठन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित कार्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा नामित 25 सदस्यों को शामिल कर किया जाएगा।

- ‘केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति’ अपनी पहली बैठक की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये कार्य करेगी और यदि आवश्यक हो तो तिमाही में एक बार या अधिक बार बैठक करेगी।

संबंधित चिंताएँ:

- एक पत्रकार के प्रत्यायन को निलंबित या वापस लिया जाना चाहिये या नहीं, यह तय करते समय भारत की संप्रभुता या अखंडता के लिये क्या यह प्रतिकूल है, इसका आकलन करने हेतु दिशा-निर्देश सरकार द्वारा नामित अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिये गए हैं।

- पत्रकार की मुख्य ज़िम्मेदारियों में से एक गलत कार्य को उज़ागर करना है, चाहे वह सार्वजनिक अधिकारियों, राजनेताओं, बड़े व्यापारियों, कॉर्पोरेट समूहों या सत्ता में बैठे अधिकारियों द्वारा क्यों न किया गया हो।

- इसका परिणाम कई बार ऐसी शक्तियों द्वारा पत्रकारों को डराना या सूचना को बाहर आने से रोकना हो सकता है।

- पत्रकार अक्सर उन मुद्दों और नीतिगत फैसलों पर रिपोर्टिंग करते हैं जो सरकार के विरुद्ध होते हैं।

- संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी प्रकार के मामले को इनमें से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन माना जा सकता है।

प्रत्यायन कैसे मदद करता है?

- महत्त्वपूर्ण परिसर से रिपोर्ट करने की अनुमति:

- कुछ आयोजनों में जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मौज़ूद होते हैं, वहाँ केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही परिसर से रिपोर्ट करने की अनुमति होती है।

- पहचान की रक्षा में मदद:

- दूसरा, प्रत्यायन यह सुनिश्चित करती है कि एक पत्रकार अपने स्रोतों की पहचान की रक्षा करने में सक्षम है।

- एक प्रत्यायन प्राप्त पत्रकार को यह खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है कि वह केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालयों में प्रवेश करते समय किससे मिलना चाहता है, क्योंकि प्रत्यायन कार्ड गृह मंत्रालय के सुरक्षा क्षेत्र के तहत भवनों में प्रवेश के लिये मान्य होता है।

- दूसरा, प्रत्यायन यह सुनिश्चित करती है कि एक पत्रकार अपने स्रोतों की पहचान की रक्षा करने में सक्षम है।

- पत्रकार को लाभ:

- प्रत्यायन से पत्रकार और उसके परिवार को कुछ लाभ मिलते हैं, जैसे- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना में शामिल होना और रेलवे टिकट पर कुछ रियायतें मिलना।

प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान, अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वाक् स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है।

- प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है- "सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा"।

- हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती है। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंधों को लागू कर सकता है, जो अनुच्छेद 19 (2) के तहत इस प्रकार हैं-

- भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन।

- हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती है। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंधों को लागू कर सकता है, जो अनुच्छेद 19 (2) के तहत इस प्रकार हैं-

स्रोत- द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

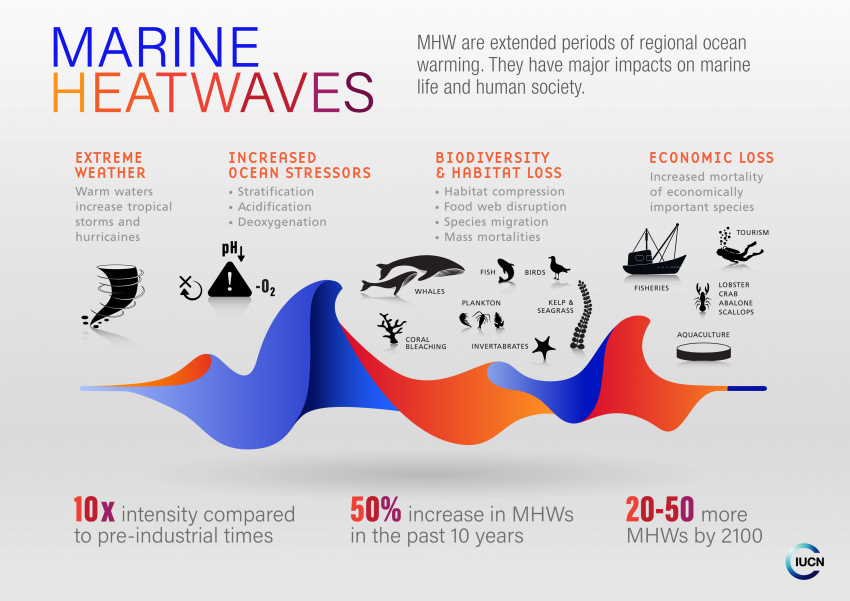

मरीन हीटवेव्स

प्रिलिम्स के लिये:मरीन हीटवेव, मन्नार की खाड़ी, समुद्री धाराएँ, अल-नीनो, ग्रेट बैरियर रीफ, महासागरीय अम्लीकरण। मेन्स के लिये:मरीन हीटवेव, इसके प्रभाव और कारण। |

चर्चा में क्यों?

एक अध्ययन के अनुसार, मरीन हीटवेव्स (या जो महासागरों पर बनती हैं) भारत के आसपास के पानी को तेज़ी से बढ़ा रही हैं।

- कई अध्ययनों ने वैश्विक महासागरों में हीटवेव की घटनाओं और प्रभावों की सूचना दी है, लेकिन उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में इसे लेकर काफी कम अध्ययन किया गया है।

- इसके अलावा ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) के मुताबिक, 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग होने पर हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। .

अध्ययन के निष्कर्ष:

- पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र ने प्रति दशक लगभग 1.5 घटनाओं की दर से मरीन हीटवेव में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव किया, इसके बाद प्रति दशक 0.5 घटनाओं की दर से बंगाल की खाड़ी का स्थान है।

- पश्चिमी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री हीटवेव ने मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में शुष्कन की स्थिति को बढ़ा दिया।

- इस प्रकार उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हीटवेव की प्रतिक्रिया के कारण दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- वर्ष1982 से 2018 तक पश्चिमी हिंद महासागर में कुल 66 घटनाएँ, जबकि बंगाल की खाड़ी में 94 घटनाएँ हुईं।

- यह पहली बार है जब एक अध्ययन ने समुद्री हीटवेव और वायुमंडलीय परिसंचरण तथा वर्षा के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रदर्शन किया है।

मरीन हीटवेव:

- समुद्री हीटवेव की घटना समुद्र में उच्च तापमान के साथ अत्यधिक अवधि के लिये होती है।

- ये घटनाएँ प्रवाल विरंजन, समुद्री घास के विनाश और केल्प वनों के नुकसान से जुड़ी हुई हैं, जो मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

- अध्ययन से पता चला है कि मई 2020 में तमिलनाडु तट के पास मन्नार की खाड़ी में 85% प्रवाल मरीन हीटवेव के बाद प्रक्षालित हो गए।

- मरीन हीटवेव के सामान्य कारकों में समुद्री धाराएँ शामिल हैं जो गर्म जल और समुद्र में ऊष्मा प्रवाह के क्षेत्रों का निर्माण या वातावरण को समुद्र की सतह के माध्यम से गर्म कर सकती हैं।

- ये वायुराशियाँ मरीन हीटवेव्स में वार्मिंग को बढ़ा या घटा सकती हैं और अल नीनो जैसी जलवायु परिवर्तनकारी घटनाओं की संभावना को बदल सकती हैं।

मरीन हीटवेव्स के प्रभाव:

- पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित करना:

- मरीन हीटवेव्स कुछ प्रजातियों का समर्थन करके और दूसरों को दबाकर पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को प्रभावित करती हैं।

- यह समुद्री अकशेरुकी जीवों की सामूहिक मृत्यु दर से संबंधित है और प्रजातियों को अपना व्यवहार बदलने के लिये मजबूर कर सकता है जिससे वन्यजीवों को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।

- कुछ प्रजातियों के निवास स्थान को परिवर्तित करना:

- मरीन हीटवेव्स कुछ प्रजातियों के निवास स्थान को बदल सकती हैं।

- आर्थिक हानि:

- मरीन हीटवेव्स मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर प्रभाव के माध्यम से आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती हैं।

- जैव विविधता पर प्रभाव:

- मरीन हीटवेव्स से जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

- वर्ष 2016 में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में समुद्री हीटवेव ग्रेट बैरियर रीफ के गंभीर विरंजन का कारण बनी।

- मरीन हीटवेव्स से जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

- ऑक्सीकरण और अम्लीकरण का जोखिम:

- ऐसे मामलों मेंमरीन हीट वेव्स से न केवल आवासों की क्षति होती है, बल्कि डीऑक्सीजनेशन और अम्लीकरण का जोखिम भी बढ़ता है।

आगे की राह

- चूंँकि मरीन हीटवेव की आवृत्ति, तीव्रता में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिये इन घटनाओं की सटीक निगरानी करने हेतु समुद्र के नियमित अवलोकन की आवश्यकता है तथा वर्तमान में मौजूद मौसम मॉडल को अपडेट कर बढ़ते वैश्विक तापन के कारण उत्पन्न चुनौतियों का कुशलतापूर्वक समाधान करने की आवश्यकता है।

- जलवायु परिवर्तन के कारण मरीन हीटवेव वैश्विक रूप से तीव्र हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप दैनिक उच्चतम तापमान अधिक एवं लंबी अवधि का होगा।

- मरीन हीटवेव के प्रतिकूल प्रभावों और उनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये दीर्घावधि उपायों के साथ-साथ अल्पावधि क्रियान्वयन योजनाओं को भी लागू करना होगा।

- जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकारों की तत्परता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं सहयोग मुख्य निर्धारक सिद्ध हो सकता है।

स्रोत- द हिंदू

भारतीय राजव्यवस्था

धर्मांतरण विरोधी विधेयक का मसौदा: हरियाणा

प्रिलिम्स के लिये:धर्मांतरण विरोधी कानून, धर्म की स्वतंत्रता पर संवैधानिक प्रावधान, संविधान का अनुच्छेद 21। मेन्स के लिये:हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 और संबंधित मुद्दे, इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 का मसौदा जारी किया।

- इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक रूपांतरणों को रोकना है। यह विधेयक गलत बयानी, ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाता है।

- कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किये हैं।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता:

- धर्मांतरण का अधिकार नहीं: संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

- अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का विस्तार धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के अर्थ में नहीं किया जा सकता।

- क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले और परिवर्तित होने की मांग करने वाले व्यक्ति के लिये समान रूप से है।

- कपटपूर्ण विवाह: हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जिसमें लोग अपने धर्म को छुपाकर या गलत तरीके से दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ शादी करते हैं तथा शादी के बाद ऐसे दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिये मजबूर करते हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे मामलों का न्यायिक संज्ञान लिया।

- न्यायालय के अनुसार, इस तरह की घटनाएँ न केवल धर्मांतरित व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं, बल्कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के भी खिलाफ हैं।

मसौदा विधेयक के प्रावधान:

- विधेयक में नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के धर्मांतरण के संबंध में अधिक सज़ा का प्रावधान है।

- यह आरोपित पर ही इस बात को सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी डालता है कि धर्मांतरण गलत बयानी, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से शादी के उद्देश्य से नहीं हुआ था।

- एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि रूपांतरण किसी कपटपूर्ण तरीके से नहीं किया गया।

- इसके अलावा यह उन विवाहों को शून्य और अवैध घोषित करने का प्रावधान करता है, जो धर्म को छुपाकर किये गए हों।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की स्थिति:

- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद-25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा सभी धर्म के वर्गों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है, हालाँकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

- कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को ज़बरन लागू नहीं करेगा और इस प्रकार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का पालन करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।

- मौजूदा कानून: धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।

- हालाँकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किये गए।

- इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्ति नहीं है।

- वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने हेतु 'धार्मिक स्वतंत्रता' संबंधी कानून बनाए हैं।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबद्ध मुद्दे:

- अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दावली: गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसी अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दावली इसके दुरुपयोग हेतु एक गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है।

- यह काफी अधिक अस्पष्ट और व्यापक शब्दावली है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से परे भी कई विषयों को कवर करती है।

- अल्पसंख्यकों का विरोध: एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु धर्मांतरण के निषेध पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

- हालाँकि धर्मांतरण निषेधात्मक कानून द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यापक भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भेदभाव करने के लिये किया जा सकता है।

- धर्मनिरपेक्षता विरोधी: ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और हमारे समाज के आंतरिक मूल्यों व कानूनी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय धारणा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

विवाह और धर्मांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

- वर्ष 2017 का हादिया मामला:

- हादिया मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने, विचार या विचारधाराओं और प्रेम तथा जीवनसाथी के चुनाव का मामला किसी व्यक्ति की पहचान के केंद्रीय पहलुओं में से एक है।

- ऐसे मामलों में न तो राज्य और न ही कानून किसी व्यक्ति को जीवन साथी के चुनाव के बारे में कोई आदेश दे सकते हैं एवं न ही वे ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।

- अपनी पसंद के साथी के साथ विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद-21 का अभिन्न अंग है।

- के.एस. पुट्टस्वामी या 'गोपनीयता' निर्णय 2017:

- किसी व्यक्ति की स्वायत्तता से आशय जीवन के महत्त्वपूर्ण मामलों में उसकी निर्णय लेने की क्षमता से है।

- अन्य मामले:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में माना है कि जीवन साथी चुनने के वयस्क के पूर्ण अधिकार पर आस्था, राज्य और अदालतों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में स्वीकार किया है कि जीवन साथी के चयन के मामले में एक वयस्क नागरिक के अधिकार पर राज्य और न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

- भारत एक ‘स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र’ है तथा एक वयस्क के प्रेम एवं विवाह के अधिकार में राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

- विवाह जैसे मामले किसी व्यक्ति की निजता के अंतर्गत आते हैं, जो कि उल्लंघन योग्य नहीं हैं, साथ ही विवाह या उसके बाहर जीवन साथी के चुनाव का निर्णय व्यक्ति के ‘व्यक्तित्व और पहचान’ का हिस्सा है।

- किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार कम-से-कम धर्म/आस्था से प्रभावित नहीं होता है।

आगे की राह

- ऐसे कानूनों को लागू करने के लिये सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती हो; ऐसे कानूनों के मामले में स्वतंत्रता एवं दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चीन और रूस संबंध

प्रिलिम्स के लिये:मानचित्र पर अवस्थिति, दक्षिण चीन सागर, शीत युद्ध, नाटो, एससीओ, ब्रिक्स, यूक्रेन संकट, बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव, यूरेशियन आर्थिक संघ। मेन्स के लिये:भारत-रूस-चीन संबंध। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन और रूस ने एक संयुक्त बयान में पुष्टि की कि उनके नए संबंध शीत युद्ध के दौर के किसी भी राजनीतिक या सैन्य गठबंधन से बेहतर हैं।

- यूक्रेन को लेकर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के साथ रूस के गतिरोध के बीच यह बयान आया है।

चीन-रूस संबंधों की ऐतिहासिक गतिशीलता:

- अमेरिका की एकध्रुवीयता को खारिज़ करने में एक साथ होने के बावजूद रूस और चीन के बीच संबंध जटिल बने हुए हैं।

- प्रत्येक के अपने भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्ट विश्वदृष्टि और विशिष्ट हित मौजूद हैं तथा दोनों अपनी-अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

- शीत युद्ध के अधिकांश दशकों में चीन और पूर्व सोवियत संघ के बीच संबंध उदासीन थे, जिसका कारण अविश्वास व सैद्धांतिक मतभेद था।

- संबंधों में परिवर्तन वर्ष 1989 में आया, जब मिखाइल गोर्बाचेव वर्ष 1958 में निकिता ख्रुश्चेव के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले सोवियत नेता बने।

- रूस और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के आधार के रूप में "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, आपसी गैर-आक्रामकता, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप, समानता व पारस्परिक लाभ एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये पारस्परिक सम्मान" की घोषणा की।

- सोवियत संघ के टूटने के एक दशक बाद जिस तरह से पश्चिम ने इसे डाउनग्रेड किया था, उससे निराश और अपमानित होकर तथा आर्थिक संकट की स्थिति में रूस ने चीन की ओर रुख किया।

- वर्ष 2001 में दोनों देशों ने अच्छे-पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किये, जिससे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसमें रूस द्वारा चीन को रक्षा उपकरण एवं ऊर्जा की बिक्री तथा ताइवान को लेकर चीन के पक्ष का समर्थन किया गया।

- जून 2021 में दोनों देशों ने एक आभासी बैठक में संधि का विस्तार किया जहाँ रूस ने दावा किया कि "रूसी-चीनी समन्वय विश्व मामलों में एक स्थिर भूमिका निभाता है"।

चीन-रूस संबंधों में हालिया विकास:

- रूस के वर्ष 2014 के क्रीमिया अधिग्रहण के कारण रूस के अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ संबंधों में तीव्र गिरावट आई है।

- यह चीन के साथ रूस के संबंधों का भी एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था, जिसने संबंधों की संभावनाओं और सीमाओं को प्रकट किया।

- जब अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने चीन की ओर रुख किया।

- रूस ने चीन के निवेश के लिये अपने दरवाज़े खोल दिये और वर्ष 2025 से 30 वर्षों के लिये चीन को प्रतिवर्ष 38 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) की आपूर्ति करने हेतु रूसी राज्य एकाधिकार गैस निर्यातक ‘गज़प्रोम’ के लिये 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया।

- इससे पहले जनवरी 2022 में दोनों देशों ने एक और पाइपलाइन- ‘पावर ऑफ साइबेरिया-2’ के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जो 30 वर्षों हेतु वार्षिक आपूर्ति में 10 bcm गैस को जोडेगा।

- वर्ष 2016 के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार 50 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 147 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है।

- चीन अब रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मध्य एशिया में दोनों देश रूस के नेतृत्व वाले ‘यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन’ और चीन के ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ को जोड़ने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं।

- पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ संबंधों के साथ यूक्रेन संकट चीन और रूस दोनों को एकजुटता व्यक्त करने का अवसर प्रदान कर रहा है।

- यदि पश्चिमी देश, रूस पर वित्तीय और बैंकिंग प्रतिबंध लगते हैं, तो चीन से रूस की सहायता करने की अपेक्षा की जा सकती है, जो कि संभवतः वैकल्पिक भुगतान विधियों के रूप में हो सकती है।

- चीन और रूस के एक हालिया संयुक्त बयान के तहत यूरोप में पश्चिमी सैन्य गठबंधन के किसी भी विस्तार के लिये रूसी विरोध का समर्थन किया गया है।

- रूस ने ‘एक-चीन’ नीति के समर्थन की पुष्टि की है और ताइवान के लिये किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का विरोध किया है।

- इस बयान में ‘एशिया-प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की क्लोज़्ड ब्लॉक संरचनाओं और विरोधी शिविरों के गठन के खिलाफ’ तथा अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति के ‘नकारात्मक प्रभाव’ पर भी प्रहार किया गया।

रूस और चीन के हितों में भिन्नता:

- जैसा कि कई पर्यवेक्षकों ने बताया है कि चीन-रूस समझौता अभी तक पश्चिम के खिलाफ औपचारिक सुरक्षा गठबंधन नहीं बना है और न ही यह एक वैचारिक साझेदारी है।

- मार्च 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर मतदान में चीन ने हिस्सा नहीं लिया था और साथ ही चीन ने अभी तक रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण को मान्यता नहीं दी है।

- चीन के मुख्य सुरक्षा हित एशिया में हैं; जबकि रूस के हित यूरोप में हैं। पश्चिम के साथ चल रही वार्ता में रूस की मांगों से यह स्पष्ट है कि रूस यूरोपीय सुरक्षा के पुनर्गठन की मांग कर रहा है।

- रूस, जो एक बार पुनः एक महान शक्ति के रूप में पहचान बनाना चाहता है, भारत के साथ संबंधों सहित कई मुद्दों पर चीन से स्वतंत्र है।

- छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में रूस का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) चीन का दसवाँ हिस्सा है, लेकिन अपनी खोई हुई महाशक्ति की स्थिति की मज़बूत स्मृति के साथ रूस चीन का कनिष्ठ भागीदार बनने को तैयार नहीं है।

- रूस इस बात से अवगत है कि जर्मनी और शेष यूरोप को उसके गैस निर्यात से बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता है, जबकि चीन के पास वैसे भी अन्य पाइपलाइन हैं। इसके अलावा मध्य एशिया में रूस-चीन सहयोग पर बातचीत के बावजूद रूस अभी भी इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है।

- यह अमेरिकी सैन्य क्षमता को दक्षिण चीन सागर से दूर तो ले जाएगा, लेकिन यह व्यापार मुद्दों को हल करने के लिये बातचीत को भी रोक सकता है।

- चीन और यूरोपीय संघ एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं, रूस के साथ चीन का व्यापार तुलनात्मक रूप से कम है। अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो वह युद्ध नहीं लड़ेगा।

- जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है तो यह बीआरआई परियोजना की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। चीन, यूक्रेन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के दौरान इसका कृषि निर्यात चीन को जारी रहा।

भारत के लिये उपर्युक्त नीतियाँ:

- भारत के लिये सबसे बेहतर विकल्प यह है कि वह दोनों देशों (चीन और रूस) तथा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखे और यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत को अपने स्वयं के स्थान को खोने का जोखिम उठाना पड़ सकता है।

- रूस के साथ भारत के संबंध पहले जैसे नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे दोनों पक्ष पारस्परिक लाभप्रद स्थिति के रूप में देखते हैं।

- रूस-चीन के बयान में भारत के साथ चीन का सीमा विवाद का उल्लेख नहीं था, इसने केवल तीन देशों के बीच विकासशील सहयोग का संदर्भ दिया है।

- रूस से जुड़ी ‘रेडफिश’ नामक एक मीडिया कंपनी द्वारा कश्मीर एवं फिलिस्तीन के बीच समानता से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी, जिसके पश्चात् रूसी दूतावास ने स्पष्ट किया कि रेडफिश मीडिया एक आधिकारिक मीडिया नहीं है और यह दोहराया कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिये।

- यदि अमेरिका और रूस के बीच मामलों में सुधार होता है तो क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण में ‘शक्ति गतिशीलता’ के कारण उत्पन्न संरचनात्मक बाधाओं को कम किया जा सकता है।

- दोनों के बीच कम संघर्षपूर्ण संबंध भारत को राहत प्रदान करेगा।

- साथ ही अमेरिका और चीन के चल रहे संघर्ष और चीन के साथ रूस के गहरे संबंध भारत के लिये कम महत्त्वपूर्ण होते यदि चीन के साथ भारत के संबंध अधिक शांतिपूर्ण एवं स्थिर होते।

- भारत को रूस, चीन और भारत के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी त्रिपक्षीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिये जो भारत व चीन के बीच अविश्वास व संदेह को कम करेगा।

- इस संदर्भ में ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और आरआईसी त्रिपक्षीय मंच का लाभ उठाया जाना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय समाज

IPC की धारा 498A का दुरुपयोग

प्रिलिम्स के लिये:IPC की धारा 498A मेन्स के लिये:IPC की धारा 498A और इसका दुरुपयोग, महिलाओं के खिलाफ हिंसा (VAM), घरेलू हिंसा संबंधी अधिनियम |

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया निर्णय में IPC की धारा 498A के बढ़ते दुरुपयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे विवाह संबंधों में संघर्ष बढ़ रहा है।

- धारा 498A का उद्देश्य त्वरित राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से एक महिला पर उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा द्वारा की गई क्रूरता को रोकना है।

- न्यायालय ने माना कि IPC की धारा 498A जैसे प्रावधानों को पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी से निपटाने के लिये एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

IPC की धारा 498A:

- भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा 498A वर्ष 1983 में भारतीय संसद द्वारा पारित की गई थी।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एक आपराधिक कानून है।

- इसमें परिभाषित किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने महिला के साथ क्रूरता की है तो इसके लिये 3 वर्ष तक की कैद की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A महिला के खिलाफ हिंसा (VAW) के लिये सबसे बड़ा बचाव है, जो एक घर की चारदीवारी के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा की वास्तविकता का प्रतिबिंब है।

घरेलू हिंसा अधिनियम:

- शारीरिक हिंसा, जैसे- थप्पड़ मारना, लात मारना और पीटना।

- यौन हिंसा, जिसमें जबरन संभोग और यौन उत्पीड़न के अन्य रूप शामिल हैं।

- भावनात्मक (मनोवैज्ञानिक) दुर्व्यवहार जैसे- अपमान करना, डराना, नुकसान की धमकी, बच्चों को ले जाने की धमकी।

- व्यवहार को नियंत्रित करना, जिसमें किसी व्यक्ति को परिवार और दोस्तों से अलग करना, उनकी गतिविधियों की निगरानी करना तथा वित्तीय संसाधनों, रोज़गार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल तक पहुँच को प्रतिबंधित करना शामिल है।

भारतीय कानून जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं?

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961

- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986

- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013

- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013

धारा 498A का दुरुपयोग:

- पति और रिश्तेदारों के खिलाफ: 498A के तहत पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ फर्जी मामलों में गिरफ्तारी हेतु महिलाओ द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है।

- ब्लैकमेल करने के प्रयास: इन दिनों कई मामलों में धारा 498ए को तनावपूर्ण वैवाहिक स्थिति से परेशान होने पर पत्नी (या उसके करीबी रिश्तेदारों) द्वारा ब्लैकमेल करने का साधन बना लिया जाता है।

- इसके कारण ज़्यादातर मामलों में धारा 498ए के तहत शिकायत के बाद आमतौर पर अदालत के बाहर मामले को निपटाने के लिये बड़ी राशि की मांग की जाती है।

- विवाह संस्था का ह्रास: अदालत ने विशेष रूप से कहा कि प्रावधानों का दुरुपयोग और शोषण इस हद तक हो रहा है कि यह विवाह की नींव के आधार को प्रभावित कर रहा है।

- यह अंततः बड़े पैमाने पर समाज के स्वास्थ्य के लिये एक अच्छा संकेत नहीं साबित हुआ है।

- महिलाओं ने आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि यह कानून उनके प्रतिशोध या वैवाहिक स्थिति से बाहर निकलने का एक उपकरण बन गया है।

- मालिमथ समिति की रिपोर्ट, 2003: आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर 2003 की मालिमथ समिति की रिपोर्ट में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किये गए थे।

- समिति ने कहा था कि आईपीसी की धारा 498ए का दुरुपयोग हो सकता है।

आगे की राह

- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि लंबे समय तक मुकदमा चलने की वज़ह से बड़ी संख्या में आरोपी छूट जाते हैं। कभी-कभी तो पुलिस इतना कमज़ोर केस बनाती है कि आरोपी को अपराध से बरी कर दिया जाता है। वहीं कभी शिकायत दर्ज कराने वाले या तो थककर समझौता करने को मज़बूर हो जाते हैं या केस वापस लेने के लिये तैयार हो जाते हैं।

- इसलिये राज्य और लोगों के दृष्टिकोण को बदलते हुए घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के संभावित "दुरुपयोग" को रोककर इन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य हेतु लागू करने की आवश्यकता है।