शासन व्यवस्था

UPSC @100- सिविल सेवा से संबंधित सुधार

- 04 Oct 2025

- 150 min read

यह एडिटोरियल “ A 100-year journey as the guardian of meritocracy” पर आधारित है, जो 01/10/2025 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। यह लेख यूपीएससी की 100 वर्षों की यात्रा का स्मरण करता है तथा समकालीन चुनौतियों और सुधारों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए भारत की सिविल सेवा भर्ती में योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता को बनाए रखने में इसकी आधारभूत भूमिका पर प्रकाश डालता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए: संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का शताब्दी वर्ष, प्रतिभा सेतु, ली आयोग (1924), भारत सरकार अधिनियम, 1919 , भारत सरकार अधिनियम, 1935, सिविल सेवा बोर्ड (CSB), केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)

मेन्स के लिये: यूपीएससी के शताब्दी वर्ष के दौरान मनाए गए प्रमुख विषय, यूपीएससी की उपलब्धियों ने भारत के सिविल सेवा परिदृश्य को आकार दिया, भारत में यूपीएससी और सिविल सेवाओं के सामने प्रमुख चुनौतियाँ, यूपीएससी के आधुनिकीकरण और भारत में सिविल सेवाओं को मज़बूत करने के लिये सुधार

संघ लोक सेवा आयोग अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे करने जा रहा है — यह यात्रा भारत की योग्यता, निष्ठा और समान अवसर की भावना के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वर्तमान में यूपीएससी अपनी चयन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण के लिये व्यापक सुधारों से गुजर रहा है, परंतु असली चुनौती चयन से आगे की है: क्या भारत अपनी सिविल सेवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है, पार्श्व विशेषज्ञता को स्वीकार कर सकता है और वरिष्ठता के स्थान पर प्रदर्शन को प्राथमिकता दे सकता है? आगामी शताब्दी का लोक प्रशासन इस बात से निर्धारित होगा कि केवल कौन इस सेवा में प्रवेश करता है, बल्कि इससे भी अधिक इस बात से कि क्या ये सिविल सेवाएँ भारत की वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा के अनुरूप—सक्षम, अनुकूल और जवाबदेह शासन व्यवस्था में रूपांतरित हो पाती हैं।

UPSC के शताब्दी वर्ष के दौरान मनाए जाने वाले प्रमुख विषय क्या हैं?

- स्मारक लोगो और टैगलाइन का शुभारंभ: शताब्दी समारोह के अंतर्गत नए यूपीएससी लोगो का अनावरण किया गया, जो आयोग की विश्वास और निरंतरता के संरक्षक की भूमिका को दर्शाता है।

- इसके केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक स्तंभ) है, जो राष्ट्र की सेवा और अधिकार का प्रतीक है। यह बरगद के पत्तों की एक माला से घिरा है, जो ज्ञान और दृढ़ता का प्रतिक है। एक फीते (रिबन) पर अंकित “संघ लोक सेवा” आयोग की जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को सुदृढ़ करता है।

- शताब्दी लोगो निरंतरता और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करके इसका पूरक है। इसकी लहर जैसी आकृति यूपीएससी की एक शताब्दी से भी अधिक की प्रगतिशील, स्थायी और अनुकूलनशील यात्रा को दर्शाती है, जिसकी परिणति '100' के अंतिम '0' पर होती है, जहाँ यूपीएससी लोगो स्थित है, जो भारत के प्रशासनिक विकास के प्रत्येक मील के पत्थर में इसकी केंद्रीयता को उजागर करता है।

- प्रतिभा सेतु पहल का परिचय: प्रतिभा सेतु एक ऑनलाइन मंच है, जो उन अभ्यर्थियों को जोड़ता है जो साक्षात्कार में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंतिम चयन में नहीं आ पाते हैं तथा उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों से जोड़ता है।

- यह पहल परीक्षा परिणामों से परे अभ्यर्थियों के लिये समावेशी और व्यावहारिक समर्थन के प्रति यूपीएससी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- डिजिटल परिवर्तन और प्रौद्योगिकी को अपनाना: यूपीएससी के शताब्दी वर्ष में उन्नत डिजिटल तकनीकों की शुरुआत की गई है, जैसे आवेदनों के लिये फेस रिकग्निशन (चेहरा पहचान तकनीक) और नया ऑनलाइन पोर्टल “My UPSC Interview: From Dream to Reality”।

- भर्ती प्रक्रियाओं में अधिक सुगमता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जो 21वीं सदी के शासन की मांगों के अनुरूप प्रगतिशील आधुनिकीकरण को प्रतिबिंबित करेगा।

- वर्चुअल टाउन हॉल और आउटरीच के माध्यम से उम्मीदवारों के साथ जुड़ाव: वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष ने पूरे भारत में हज़ारों यूपीएससी उम्मीदवारों के साथ सीधे संवाद करते हुए लाइव वर्चुअल सत्र आयोजित किये।

- अपनी तरह के इस पहले आयोजन में प्रेरक मार्गदर्शन और अभ्यर्थियों की चिंताओं के प्रति ग्रहणशीलता पर ज़ोर दिया गया, जिससे योग्यता आधारित 'भारतीय स्वप्न' के सूत्रधार के रूप में यूपीएससी की भूमिका को बल मिला।

संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- लोक सेवा आयोगों का गठन: भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती और नियंत्रण के प्रबंधन के लिये भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।

- ली आयोग (1924) की सिफारिशों पर, 1926 में लोक सेवा आयोग बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे।

- इसके अलावा, भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघ के लिये एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के लिये एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की।

- अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ, लोक सेवा आयोग संघीय लोक सेवा आयोग बन गया।

- स्वतंत्रता के बाद के सुधार और समेकन: 26 जनवरी, 1950 को, भारतीय संविधान को अपनाने के साथ, संघीय लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के रूप में अपनाया गया।

- पूर्व आयोग के अध्यक्ष और सदस्य संविधान के अनुच्छेद 378(1) के अंतर्गत नए निकाय में स्थानांतरित हो गए।

- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार देता है, जिनकी भर्ती UPSC द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, भर्ती का प्रबंधन राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) द्वारा किया जाता है।

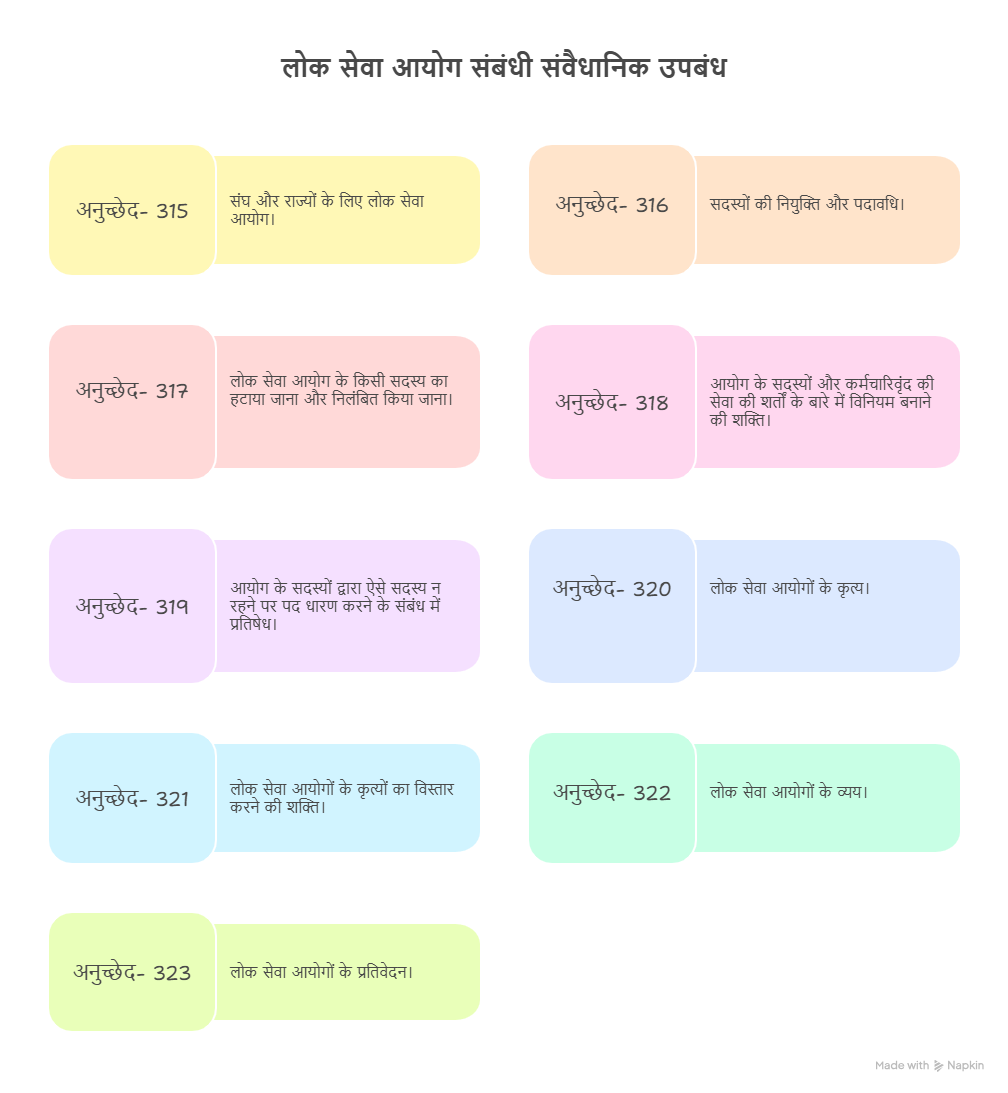

- UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 (भाग XIV) उनकी संरचना, नियुक्ति, सदस्यों को हटाने तथा उनकी शक्तियों और कार्यों को नियंत्रित करते हैं।

भारतीय सिविल सेवाओं में हाल की प्रगति और सुधार क्या हैं?

- मिशन कर्मयोगी: सिविल सेवकों की क्षमता और योग्यता बढ़ाने के लिये शुरू किया गया, यह iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नैतिकता, नेतृत्व और डिजिटल कौशल पर निरंतर, व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- नियम-आधारित से भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन में बदलाव का समर्थन करता है तथा निश्चित नियमों के बजाय अधिकारी की योग्यता के आधार पर नौकरियों और प्रशिक्षण का आवंटन करता है।

- इस पहल का उद्देश्य अधिकारियों को अनुकूलनशील, कुशल और आधुनिक शासन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।

- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष अनुकरणीय अधिकारियों के सम्मान में मनाया जाता है, नैतिक शासन को प्रोत्साहित करता है तथा लोक प्रशासन में सुधार लाने वाले नवाचारों को मान्यता देता है।

- आर्मस्ट्रांग पाम जैसे अधिकारी, जिन्हें "चमत्कारी पुरुष" के रूप में जाना जाता है, ने सुदूर पूर्वोत्तर भारत में सड़कों जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये सामुदायिक संसाधनों को जुटाया, जिससे पारंपरिक शासन चैनलों से परे नेतृत्व, नवाचार और सार्वजनिक भागीदारी का प्रदर्शन हुआ।

- पार्श्व प्रवेश योजना: मध्य और वरिष्ठ स्तर पर डोमेन विशेषज्ञों को लाने के लिये शुरू की गई, यह प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान के साथ सामान्य नौकरशाही का पूरक है।

- इससे यह सुनिश्चित होता है कि नीति कार्यान्वयन को प्रशासनिक अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता दोनों का लाभ मिले।

- डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता उपकरणों पर अधिक ध्यान: ई-समीक्षा, CPGRAMS जैसे प्लेटफॉर्म और आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम कुशल सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है।

- CPGRAMS अकेले ही प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा करता है, जिससे समय पर निवारण और बढ़ी हुई पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

- शासन में सिविल सेवाओं की भूमिका नवाचार और लोक सेवा उत्कृष्टता ने प्रमुख शासन सुधारों को जन्म दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश की "साइबर तहसील" डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन जैसी पहल शामिल हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और लंबित मामलों में 25% की कमी आई है।

- 360-डिग्री मूल्यांकन प्रणाली: यह प्रणाली पुरानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) को प्रतिस्थापित करने के लिये शुरू की गई थी जो अक्सर केवल वरिष्ठ की समीक्षा पर आधारित होती थी।

- 360 डिग्री मूल्यांकन में सहकर्मियों, अधीनस्थों और हितधारकों से गोपनीय फीडबैक शामिल होता है, जो किसी अधिकारी के प्रदर्शन, कार्य-संबंधी दृष्टिकोण और व्यवहार का समग्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करता है।

- सहायक सचिव कार्यक्रम: यह नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण का एक अनिवार्य घटक है।

- वर्ष 2015 में शुरू किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं और शासन ढाँचे से परिचित कराना है।

- क्षेत्रीय ड्यूटी शुरू करने से पहले अधिकारियों के बीच राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना है।

भारतीय सिविल सेवाओं की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- राजनीतिक हस्तक्षेप से तटस्थता कमज़ोर होती है: बार-बार राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही की स्वतंत्रता और योग्यता पर असर पड़ता है।

- उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र में वर्ष 2023 में आईएएस अधिकारियों के लगातार स्थानांतरण हुए, जिसमें एक समय में 8-10 अधिकारियों के कई फेरबदल शामिल थे, जिससे नौकरशाही स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले राजनीतिक दबावों पर प्रकाश डाला गया।

- एक उल्लेखनीय उदाहरण अशोक खेमका का है, जो अपनी दृढ़ निष्ठा के लिये जाने जाने वाले आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें अपने 34 साल के कॅरियर में असाधारण 57 स्थानांतरणों का सामना करना पड़ा।

- सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह मामले (2006) के फैसले, जिसमें राज्य पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति में यूपीएससी के परामर्श पर ज़ोर दिया गया था, को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे प्रणाली की निष्पक्षता खत्म हो जाती है।

- भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता: भ्रष्टाचार घोटाले और लालफीताशाही जारी है, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण धीमा हो रहा है।

- शैक्षिक नियुक्तियों और अनुदान अनुमोदन में हेरफेर जैसे उदाहरण राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही जड़ता द्वारा बाधित प्रणालीगत अक्षमताओं को दर्शाते हैं।

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988 में मिलीभगत वाले भ्रष्टाचार की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, जिसमें पारस्परिक लाभ के लिये गुप्त सहयोग शामिल होता है, जिससे अक्सर जनहित को नुकसान पहुँचता है। यह कानूनी खामी ऐसे भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयासों को कमज़ोर करती है।

- अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को व्यापक संरक्षण प्रदान करता है, जिससे अक्सर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में देरी होती है।

- डोमेन-विशिष्ट विशेषज्ञता का अभाव: सामान्य अधिकारियों को स्वास्थ्य या बुनियादी ढाँचे जैसे तकनीकी विभागों के प्रबंधन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

- वर्ष 2019 से शुरू की गई पार्श्व प्रवेश योजनाओं के बावजूद, केवल 63 विशेषज्ञ ही शामिल हुए हैं, जो चल रहे विशेषज्ञता अंतराल को उजागर करता है।

- प्रशासनिक सुधारों का विरोध: एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कई अधिकारी स्थानीय सरकारों को शक्ति हस्तांतरण का विरोध करते हैं, जिससे ज़मीनी स्तर पर जवाबदेही सीमित हो जाती है।

- यह प्रतिरोध विकेन्द्रीकरण को अपनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जो संघीय शासन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- रिक्त पद और उच्च कार्य तनाव: कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं — उदाहरण के लिये, लगभग 1,500 आईएएस पद अब भी रिक्त हैं, जिससे शासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से रेलवे और कानून प्रवर्तन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 20% पदों की कमी देखी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता और निर्णय-प्रक्रिया दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

- अधिकारियों को लगातार सार्वजनिक दबाव, लंबे समय तक कार्य करने और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें थकान और सेवा-क्षति की स्थिति उत्पन्न होती है।

- पिछले दशक में, 853 भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना, जो तनाव और असंतोष को दर्शाता है।

- मानसिक स्वास्थ्य के लिये सीमित संस्थागत सहायता समस्या को और बढ़ा देती है।

- अधिकारियों को लगातार सार्वजनिक दबाव, लंबे समय तक कार्य करने और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें थकान और सेवा-क्षति की स्थिति उत्पन्न होती है।

- लंबी यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की चुनौतियाँ: यूपीएससी परीक्षा लगभग एक वर्ष तक चलती है, जिसमें विस्तृत पाठ्यक्रम और कम सफलता दर (1% से भी कम) शामिल है। यह स्थिति अभ्यर्थियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव डालती है, जिससे सिविल सेवाओं में विविधता और अवसरों की समानता प्रभावित हो सकती है।

- निम्न सफलता दर के कारण अभ्यर्थियों में असफलता का भय और “संक कॉस्ट फैलेसी” (sunk cost fallacy) जैसी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है — जिसमें वे अपने सर्वश्रेष्ठ पेशेवर वर्षों का बड़ा हिस्सा पहले ही निवेश कर चुके होने के कारण, घटती संभावनाओं के बावजूद तैयारी जारी रखते हैं।

- इसका परिणाम अक्सर थकावट (burnout), चिंता (anxiety) और सामाजिक अलगाव (social isolation) के रूप में सामने आता है, जो अंततः राष्ट्र के लिये मानव संसाधन की एक बड़ी क्षति का कारण बनता है।

भारत में सिविल सेवाओं को मज़बूत करने के लिये कौन-से सुधार अपनाए जा सकते हैं?

- निश्चित कार्यकाल और सिविल सेवा बोर्ड लागू करना: अधिकारियों के लिये निश्चित कार्यकाल मानदंड राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमाने स्थानांतरण को कम करते हैं, तथा नौकरशाही तटस्थता की रक्षा करते हैं।

- स्पष्ट सेवा नियमों और एक मज़बूत सिविल सेवा बोर्ड (CBI) के माध्यम से सिविल सेवकों को जवाबदेह बनाते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- पार्श्व प्रवेश और डोमेन विशेषज्ञता भर्ती का विस्तार करना: मध्य-कॅरियर विशेषज्ञों के लिये पार्श्व प्रवेश को संस्थागत बनाने से प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे विशेष क्षेत्रों में कौशल अंतराल को संबोधित किया जाता है।

- सेवाओं के भीतर विविधता और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिये नए प्रस्तावों द्वारा सीमित पार्श्व नियुक्तियों को बढ़ाया जाता है।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC), 2005 उन्होंने सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश की सिफारिश की, ताकि विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान की जा सके, जिसकी पारंपरिक सामान्य अधिकारियों में कमी हो सकती है।

- वैश्विक उदाहरण: ब्रिटेन और सिंगापुर की सिविल सेवाएँ नियमित रूप से शैक्षणिक और निजी क्षेत्र से पेशेवरों को नियुक्त करती हैं।

- क्षमता निर्माण और सतत् निष्पादन समीक्षा को बढ़ावा देना: मिशन कर्मयोगी और आवधिक 360 डिग्री मूल्यांकन निरंतर कौशल उन्नयन और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जिससे अधिकारी उभरती हुई शासन मांगों के अनुकूल बन जाते हैं।

- सुरेन्द्रनाथ समिति (2003) और बसवान समिति (2016) दोनों ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय नेतृत्व के लिये अधिकारियों की पहचान और उन्हें तैयार करके डोमेन विशेषज्ञता को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी।

- परीक्षा आधुनिकीकरण के लिये यूपीएससी 2.0 सुधारों को लागू करना: पूर्व RBI गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव जैसे प्रस्तावों के आधार पर, भर्ती से संबंधित प्रावधानों को ऊपरी आयु सीमा को कम करने, प्रयासों को सीमित करने और 40 के दशक में अनुभवी पेशेवरों के लिये धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से मध्य-कॅरियर प्रवेश बिंदुओं को शुरू करने के लिये विकसित किया जाना चाहिये।

- यह सुधार लंबी तैयारी चक्र को संकुचित करता है, मूल्यवान वर्षों की बचत करता है और युवा ऊर्जा को अनुभवी विशेषज्ञता के साथ सम्मिश्रित करके प्रतिभा में विविधता लाता है।

- महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों का न केवल प्रवेश स्तर पर बल्कि नेतृत्व की भूमिकाओं में भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन चयनित न हुए अभ्यर्थियों के लिये प्रतिभा सेतु जैसी पहल को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना, सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान करना, उनकी योग्यता को पहचानना और तैयारी संबंधी अनिश्चितताओं को कम करना।

- नैतिकता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना: केंद्र और राज्य स्तर पर नैतिकता आयोग (Ethics Commissions) स्थापित किए जाएँ ताकि अधिकारियों को नैतिक आचरण के लिए दिशा-निर्देश मिल सकें।

- मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (National Learning Week) में लोक सेवा मूल्यों पर नियमित प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किये जाएँ, जहाँ सिविल सेवक हर वर्ष यह शपथ लें कि वे ईमानदारी, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखेंगे।

- लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) जैसी संस्थाओं को भ्रष्टाचार रोकने के लिए और सशक्त किया जाए।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC, 2005) ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के लिये उचित सुरक्षा उपायों के साथ अनुच्छेद 309 के तहत बदलाव की अनुशंसा की थी।

- यूके की नोलन समिति (1994) ने लोक अधिकारियों के नैतिक आचरण के लिये सात मूलभूत सिद्धांत सुझाए थे — निःस्वार्थता (Selflessness), ईमानदारी (Integrity), वस्तुनिष्ठता (Objectivity), जवाबदेही (Accountability), पारदर्शिता (Openness), सत्यनिष्ठा (Honesty) और नेतृत्व (Leadership)।

- भारत को भी ऐसे मूल्यों को संस्थागत रूप देना चाहिये ताकि शासन में नैतिक मानकों को मज़बूत किया जा सके।

- कार्य संस्कृति और शिकायत निवारण में सुधार: जन-केंद्रित और सेवा-उन्मुख कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना।

- केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से शिकायत निवारण को डिजिटल बनाना तथा फीडबैक लूप को मज़बूत करना।

- नवाचार और जोखिम लेने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिये जाएँ और सद्भावनापूर्ण निर्णयों के लिये अधिकारियों को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की जाए।

- इसके साथ ही तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए — जैसे यूपीएससी के नए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल, जिनमें फेस रिकग्निशन और रीयल-टाइम अपडेट्स जैसी सुविधाएँ हैं, जो उम्मीदवार प्रबंधन को सरल बनाती हैं तथा छल या प्रतिरूपण (impersonation) को रोकने में मदद करती हैं।

निष्कर्ष:

सरदार वल्लभभाई पटेल ने सिविल सेवकों को " भारत का इस्पात ढांचा" कहा था , और देश के प्रशासन को एकजुट रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया था । इस विरासत का सम्मान करने के लिए , भारत की सिविल सेवाओं को अब पारदर्शिता से युक्त, सुधारों द्वारा सुदृढ़ और निष्ठा एवं अनुकूलनशीलता के साथ सेवा करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए । तभी वे लोकतंत्र की सुदृढ़ रीढ़ के रूप में भारत की प्रगति को गति प्रदान कर पाएँगे ।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: सिविल सेवाओं को अक्सर भारत का "स्टील फ्रेम" कहा जाता है, जो देश के प्रशासनिक ढांचे को एक सूत्र में पिरोए रखता है। सुधार कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह स्टील फ्रेम समकालीन प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करने में लचीला और अनुकूलनीय बना रहे? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1. यूपीएससी का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ?

उत्तर: यूपीएससी की स्थापना 1926 में ली आयोग (Lee Commission) की सिफारिश पर की गई थी। 1935 में यह संघीय लोक सेवा आयोग (Federal PSC) बना, और 1950 के संविधान के लागू होने के बाद यह संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के रूप में स्थापित हुआ (अनुच्छेद 315–323 के तहत)।

प्रश्न 2. यूपीएससी योग्यता और समावेशिता कैसे सुनिश्चित करता है?

उत्तर: यूपीएससी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के माध्यम से चयन करता है और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा विकलांगजन (PwBD) को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकीय सेवा (ISS) जैसी विशेषज्ञ कैडर सेवाएँ तथा “प्रतिभा सेतु (PRATIBHA Setu)” जैसी पहल समावेशिता को प्रोत्साहित करती हैं।

प्रश्न 3. यूपीएससी के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर: प्रमुख चुनौतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप, विशेषज्ञता की कमी, भ्रष्टाचार, रिक्त पदों की समस्या, सुधारों का विरोध और अभ्यर्थियों में बढ़ता तनाव शामिल हैं।

प्रश्न 4. यूपीएससी और सिविल सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

उत्तर: प्रमुख सुधारों में UPSC 2.0 पहल, पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry), निश्चित कार्यकाल (Fixed Tenures), मिशन कर्मयोगी, डिजिटल प्रक्रियाओं का विस्तार तथा नैतिकता और ईमानदारी पर आधारित ढाँचा (Ethics Frameworks) को मज़बूत करना शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

1. भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है।

2. प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (D)

मेन्स

प्रश्न. “आर्थिक प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है।” इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजियेl (2020)