भारतीय समाज

भारत में जनसांख्यिकी मिशन का रोडमैप

- 13 Oct 2025

- 142 min read

यह एडिटोरियल 11/10/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “The real need is a holistic demographic mission” पर आधारित है। लेख में तर्क दिया गया है कि भारत के प्रस्तावित जनांकिकीय मिशन को आव्रजन पर नज़र रखने से आगे बढ़कर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो समावेशी और संवहनीय जनसंख्या नियोजन के लिये क्षेत्रीय असमानताओं, प्रवासन अधिकारों, वृद्धावस्था एवं मानव क्षमता विकास में सहायक हो।

प्रिलिम्स के लिये: जनसांख्यिकी मिशन, कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, डिजिटल इंडिया, नई शिक्षा नीति (NEP) 2020

मेन्स के लिये: जनसांख्यिकी मिशन की आवश्यकता, भारत के जनसांख्यिकी मिशन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ, भारत के समग्र जनसांख्यिकी मिशन के लिये अपनाए जा सकने वाले उपाय

भारत विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में एक जनांकिकीय चौराहे पर खड़ा है, जहाँ युवाओं की अपार क्षमता है, लेकिन क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन भी गहरा है। हाल ही में घोषित ‘जनसांख्यिकी मिशन’ ने इस बहस को पुनः प्रज्वलित किया है कि जनसंख्या संबंधी आँकड़े किस प्रकार समावेशी विकास की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। केवल संख्याओं की गणना से आगे बढ़कर भारत को असमान अवसरों, प्रवासन अधिकारों तथा वृद्धजन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि जनांकिकीय समझ को समानता-आधारित विकास और सतत् राष्ट्रीय प्रगति के खाके में रूपांतरित किया जा सके।

भारत का प्रस्तावित जनांकिकीय मिशन क्या है?

- परिचय: जनांकिकीय मिशन (भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2025 को घोषित) एक व्यापक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य देश के जटिल जनांकिकीय परिवर्तनों की निगरानी, प्रबंधन और व्याख्या करना है।

- जनसांख्यिकी मिशन के मुख्य उद्देश्य:

- राष्ट्रीय अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को कमज़ोर करने वाले अवैध आव्रजन का मुकाबला करना।

- जनांकिकीय असंतुलन को रोकना जो क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक पहचान को बदल सकते हैं।

- जनजातीय समुदायों और पिछड़े समुदायों सहित कमज़ोर समूहों की आजीविका एवं अधिकारों की रक्षा करना।

- सार्वजनिक संसाधनों, कल्याण प्रणालियों और सीमा स्थिरता पर प्रवास के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का आकलन करना।

जनांकिकीय मिशन की आवश्यकता क्या है?

- अनियंत्रित आव्रजन और सीमा सुरक्षा: अनियंत्रित, बिना दस्तावेज़ों वाला आव्रजन (विशेष रूप से बांग्लादेश से होने वाला आव्रजन) क्षेत्रीय पहचान को बदल देता है तथा सीमावर्ती क्षेत्र के संसाधनों पर दबाव डालता है।

- उदाहरण के लिये, असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में सीमा पार से होने वाले व्यापक आव्रजन के कारण जनांकिकीय बदलाव देखे गए हैं, साथ ही सांस्कृतिक एवं संसाधन संबंधी निहितार्थों पर स्थानीय स्तर पर विरोध भी जताया गया है।

- आंतरिक प्रवास: आंतरिक प्रवास अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जिससे शहरी विकास को बढ़ावा मिल रहा है और श्रम का पुनर्वितरण हो रहा है। अनुमान है कि देश भर में 45 करोड़ (450 मिलियन) से अधिक भारतीय प्रवासी हैं।

- हालाँकि, प्रवासियों को मताधिकार से वंचित होने, कल्याणकारी योजनाओं तक अभिगम्यता खोने और पहचान के संघर्ष का सामना करना पड़ता है।

- प्रवासियों को सामाजिक बहिष्कार, पहचान के संकट और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी का सामना करना पड़ता है।

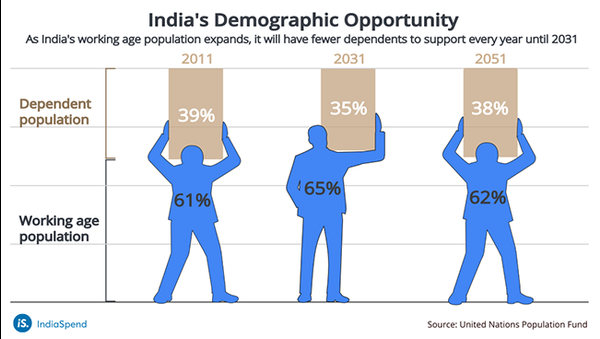

- युवा जनसंख्या वृद्धि और मानव पूंजी क्षमता: भारत अब विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी औसत आयु केवल 29 वर्ष है।

- यह विशाल युवा आबादी जनांकिकीय लाभांश और जोखिम, दोनों प्रदान करती है यदि उनकी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है।

- वृद्धावस्था और दीर्घायु: जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 63 वर्ष (2000) से बढ़कर 72 वर्ष (2025) से अधिक हो गई है।

- वर्ष 2050 तक, भारत के वृद्धजनों (60+) की संख्या वर्ष 2025 के 154 मिलियन से बढ़कर 320 मिलियन से अधिक हो जाएगी।

- यह सामाजिक सुरक्षा, उत्पादक वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति मानदंडों पर पुनर्विचार जैसे तात्कालिक प्रश्न उठाता है।

- नीतिगत अदूरदर्शिता: परंपरागत नीतिगत दृष्टिकोण जनसंख्या की संख्या और प्रति व्यक्ति संकेतकों पर तो केंद्रित रहता है, किंतु यह जनसंख्या की संरचना, आयु-विन्यास और क्षमता-संबंधी असमानताओं की उपेक्षा कर देता है।

- एक समग्र दृष्टिकोण वाला मिशन इस बात का समर्थन करता है कि जनांकिकीय संवेदनशीलता (Demographic Sensitivity) को सभी नीतियों, शिक्षा, नगरीकरण, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा अन्य क्षेत्रों में मुख्यधारा का अंग बनाया जाये, ताकि वह समावेशी राष्ट्रीय नियोजन का मूल आधार बन सके।

- जनांकिकीय शासन में तकनीकी एकीकरण: वास्तविक काल की निगरानी और पूर्वानुमानित योजना के लिये AI-आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक डेटा एवं बिग-डेटा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

- संस्थागत सुधारों में राष्ट्रीय शरणार्थी कानून, NRC और संघीय जनांकिकीय परिषदें शामिल हैं, जो डेटा-संचालित शासन और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों की ओर बदलाव को दर्शाती हैं।

भारत के वर्तमान जनांकिकीय रुझानों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सीमा प्रबंधन की कमियाँ: बांग्लादेश (4,096 किमी.) और म्याँमार (1,643 किमी.) से लगती भारत की सीमाएँ प्रबंधन की गंभीर कमज़ोरियों से जूझ रही हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

- पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा (2,216.7 किलोमीटर) में से केवल 1,647.7 किलोमीटर भाग पर ही बाड़ लगाई गयी है, जबकि लगभग 569 किलोमीटर क्षेत्र भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं और राज्य-स्तरीय असहयोग के कारण अब भी बिना बाड़ के है।

- भारत-म्याँमार सीमा पर 2% से भी कम बाड़ लगी है, चुनौतीपूर्ण भू-भाग और उग्रवादियों की मौजूदगी निगरानी में बाधा डाल रही है।

- सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय विखंडित है तथा सड़कों और चौकियों जैसे सीमावर्ती अवसंरचना को वित्तीय एवं प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- ये कमियाँ अवैध आव्रजन, पशु तस्करी, मादक पदार्थों के व्यापार और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं।

- प्रवासन और पहचान से जुड़ी राजनीतिक संवेदनशीलताएँ: जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा आंशिक रूप से बांग्लादेश से अनिर्दिष्ट आप्रवासन की समस्या से निपटने के लिये की गई थी, जिससे सुरक्षा और समावेशिता पर बहस छिड़ गई।

- असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य प्रवासन-जनांकिकीय बदलावों के कारण सामाजिक तनाव की रिपोर्ट करते हैं।

- राष्ट्रीय अखंडता को मानवीय प्रवासन नीतियों के साथ संतुलित करना एक संवेदनशील चुनौती है।

- क्षेत्रीय प्रजनन द्वैतता और असमानता का प्रश्न: भारत में प्रजनन दर तथा मानव पूँजी संकेतकों में गहरी क्षेत्रीय विषमताएँ विद्यमान हैं, जो नीतिनिर्माण और संसाधनों के समान वितरण को जटिल बना देती हैं।

- बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर उच्च बनी हुई है। बिहार की कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग 2.8 से 3.0 के बीच है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफी ऊपर है, जबकि केरल, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों में TFR प्रतिस्थापन स्तर से कम है, कुछ में तो 1.2 तक कम है।

- यह असमानता शिक्षा और गरीबी जैसे विपरीत सामाजिक-आर्थिक कारकों से प्रेरित है। केरल की साक्षरता दर 96% से अधिक है, जिससे महिला सशक्तीकरण और प्रजनन विकल्पों को बढ़ावा मिलता है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 70% से नीचे है, जो उच्च प्रजनन दर एवं परिवार नियोजन तक सीमित अभिगम्यता से संबंधित है।

- ये असमानताएँ संसाधन आवंटन को भी जटिल बनाती हैं, जिससे वित्त आयोग का हस्तांतरण और समान विकास प्रभावित होता है।

- गरीब और कम साक्षर राज्यों में उच्च प्रजनन क्षमता स्वास्थ्य के अवसंरचना एवं आर्थिक प्रगति पर दबाव डालती है, जिससे असमानता बनी रहती है, जबकि कम प्रजनन क्षमता वाले राज्यों को वृद्ध आबादी तथा कार्यबल में गिरावट की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- सीमित सामाजिक सुरक्षा: भारत की वृद्ध आबादी (60+) वर्ष 2025 में 154 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2050 तक 320 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है, फिर भी औपचारिक पेंशन कवरेज न्यूनतम है, जिससे कई लोग परिवार या व्यक्तिगत बचत पर निर्भर हैं।

- बहु-स्तंभ सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ, जो सरकार, नियोक्ता और व्यक्तिगत योगदान को एकीकृत करती हैं, बहुत हद तक अविकसित हैं।

- अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (जो कुल रोज़गार का लगभग 90% हैं) के पास पेंशन, स्वास्थ्य बीमा या बेरोज़गारी लाभ का अभाव है, जिससे आर्थिक आघात के प्रति उनकी सुभेद्यता बढ़ जाती है।

- युवा रोज़गार संकट और कौशल असंतुलन: हालाँकि भारत में एक जीवंत युवा आबादी है, फिर भी वर्ष 2022 में बेरोज़गार आबादी का 83% युवा थे।

- केवल लगभग 42-45% स्नातक ही नौकरी के लिये तैयार माने जाते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कम वेतन एवं असुरक्षा के साथ हावी है।

- कौशल भारत मिशन इस अंतर को समाप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में असमान गुणवत्ता और अभिगम्यता बाधाएँ बनी हुई हैं।

- लैंगिक असमानताएँ: महिला श्रम बल में भागीदारी कुल मिलाकर 41.7% है, जबकि शहरी भागीदारी बहुत कम है।

- लैंगिक मानदंड और देखभाल का बोझ प्रजनन संबंधी निर्णयों एवं कार्यबल समावेशन को प्रभावित करते हैं।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और NAMO ड्रोन दीदी जैसे कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण की दिशा में काम करते हैं, लेकिन इनके विस्तार की आवश्यकता है।

- संसाधनों और पर्यावरण पर दबाव: भारत का विस्तार विश्व की केवल 2.4% भूमि पर है, लेकिन वैश्विक जनसंख्या के लगभग 18% का भरण-पोषण करता है, जिससे जल और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है।

- तीव्र होते शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण वनों की कटाई की गई है तथा उपजाऊ भूमि का नुकसान हुआ है, जबकि बाढ़ एवं सूखे जैसी जलवायु संबंधी कमज़ोरियाँ आजीविका व संधारणीयता के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।

- अनियंत्रित आव्रजन दुर्लभ संसाधनों की माँग को और बढ़ा देता है तथा मुद्रास्फीति आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ा देती है, जिससे स्थायी संसाधन प्रबंधन तक अभिगम्यता एवं निवेश में चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं।

भारत के जनांकिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिये प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): अल्पकालिक, उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, विनिर्माण, IT और सेवाओं में कार्यबल की तत्परता को बढ़ावा देती है।

- स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये उद्यमिता एवं ऋण तक अभिगम्यता को बढ़ावा देती है, रोज़गार सृजन करती है तथा युवा नवाचारों का संवर्द्धन करती है।

- मेक इन इंडिया: भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करता है, बढ़ते कार्यबल को समाहित करने के लिये बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करता है।

- आयुष्मान भारत: 41 करोड़ से अधिक परिवारों के लिये स्वास्थ्य बीमा। उत्पादकता के लिये जनांकिकीय स्वास्थ्य परिणामों में सुधार महत्त्वपूर्ण है।

- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड: प्रवासियों के लिये कल्याणकारी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, आंतरिक प्रवास और शहरी कार्यबल स्थिरता का समर्थन करता है।

- नई शिक्षा नीति (NEP) 2020: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार, जनांकिकीय क्षमता को अधिकतम करने के लिये मानव पूंजी का निर्माण।

- डिजिटल इंडिया: डिजिटल साक्षरता और अवसंरचना को बढ़ावा देता है, जिससे युवाओं को शिक्षा, सरकारी योजनाओं और गिग इकॉनमी के अवसरों तक अभिगम्यता मिलती है।

भारत के समग्र जनांकिकीय भविष्य के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- राष्ट्रीय जनांकिकीय खुफिया कार्यढाँचा: जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), श्रम ब्यूरो एवं Aadhaar से डेटासेट को लिंक और एकीकृत करके वास्तविक काल में, विस्तृत जनांकिकीय निगरानी तैयार की जानी चाहिये।

- डेटा-आधारित नीति लक्ष्यीकरण, प्रवासन प्रबंधन और संसाधन आवंटन को सक्षम बनाता है।

- सटीकता के लिये उपग्रह और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करते हुए, डिजिटल एवं AI-आधारित जनगणना- 2027 का प्रस्ताव सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- सीमा प्रबंधन और अप्रवासी संकट प्रबंधन: अवैध आव्रजन और तस्करी को नियंत्रित करने के लिये बांग्लादेश एवं म्याँमार के साथ छिद्रपूर्ण सीमाओं पर निगरानी, बाड़ लगाने तथा अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ाकर सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- साथ ही, मानवीय प्रवासी व्यवहार, कानूनी प्रवासन कार्यढाँचे को लागू करने तथा प्रवासी प्रवाह के लिये संकट प्रबंधन तंत्र स्थापित करने हेतु नीतियाँ तैयार की जानी चाहिये।

- सेंसर-आधारित निगरानी प्रणाली, नाइट-विज़न कैमरे, मोशन सेंसर और ड्रोन (जैसे निशांत, घटक, रुस्तम) का उपयोग वास्तविक काल में निगरानी एवं स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करेगा।

- व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) सुनिश्चित करने से जनशक्ति, सेंसर, खुफिया जानकारी और कमांड नियंत्रण का एकीकरण होगा जिससे त्वरित एवं समन्वित प्रतिक्रियाएँ संभव होंगी।

- कौशल विकास और युवा रोज़गार क्षमता में वृद्धि: स्किल इंडिया मिशन की अभिगम्यता का विस्तार किया जाना चाहिये, पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ज़ोर देकर क्षमता अंतराल को समाप्त किया जाना चाहिये।

- उद्योगों के साथ सहयोग कर ऐसे पाठ्यक्रम और अप्रेंटिसशिप विकसित किये जाने चाहिये जो युवाओं को रोज़गार के लिये तैयार करें।

- भारत ने वर्ष 2024 तक छह वर्षों में 17 करोड़ से अधिक औपचारिक रोज़गार जोड़े हैं, परंतु इस वृद्धि को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिये मज़बूत कौशल विकास अनिवार्य है।

- शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना में क्षेत्रीय समानता: पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिये राज्य-वार मानव क्षमता सूचकांक लागू किया जाना चाहिये।

- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में संसाधनों को निर्देशित किया जाना चाहिये तथा साक्षरता एवं स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाना चाहिये।

- केरल के अनुकरणीय साक्षरता और स्वास्थ्य परिणाम लक्षित निवेश के लिये एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

- प्रवासन नीति सुधार और अधिकारों की पोर्टेबिलिटी: प्रवासियों के लिये ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ जैसी कल्याणकारी पोर्टेबिलिटी योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिये।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व (दूरस्थ मतदान) और सामाजिक सुरक्षा के लिये विधिक कार्यढाँचा तैयार किया जाना चाहिये।

- अधिकारों से समझौता किये बिना, बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासन का मानवीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा में सुधार: सरकार, नियोक्ता और व्यक्तिगत योगदान को एकीकृत करते हुए बहु-स्तंभ पेंशन प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिये।

- आजीवन शिक्षा और समुत्थानशील सेवानिवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- वर्ष 2050 तक अनुमानित 32 करोड़ वृद्ध जनसंख्या के लिये स्वास्थ्य सेवा की अवसंरचना तैयार की जानी चाहिये।

- संस्थागत सुधार और संघीय सहयोग: केंद्र और राज्यों के बीच नीतियों के समन्वय के लिये एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय जनसांख्यिकी एवं प्रवासन आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।

- सभी नियोजन क्षेत्रों में जनसंख्या डेटा को शामिल करने के लिये नीति निर्माताओं के बीच जनांकिकीय संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य-स्तरीय शहरी विकास योजनाओं में समन्वय किया जाना चाहिये।

- पर्यावरण और शहरी संधारणीयता एकीकरण: जनांकिकीय योजनाओं को शहरी समुत्थानशीलता रणनीतियों, जल निकायों के पुनरुद्धार और प्रदूषण नियंत्रण से जोड़ा जाना चाहिये।

- भारत स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से जनांकिकीय योजनाओं को शहरी संवहनीयता के साथ एकीकृत कर सकता है, जो ऊर्जा-कुशल अवसंरचना, शहरी जल निकायों के जीर्णोद्धार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित प्रदूषण नियंत्रण तथा प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देते हैं, जिससे शहरी समुत्थानशीलता और नागरिक कल्याण में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष:

भारत का जनांकिकीय मिशन, युवा क्षमता का संवर्द्धन, असमानताओं को समाप्त करने, प्रवासन को अपनाने और वृद्ध होती आबादी के लिये योजना बनाकर अपने भविष्य को नया आयाम देने का एक निर्णायक अवसर है। जैसा कि समाजशास्त्री ऑगस्टे कॉम्टे ने कहा था, “जनसांख्यिकी ही भाग्य है।” आगे बढ़ने का सार्थक मार्ग संस्थागत सुधारों, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और नागरिक भागीदारी में निहित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की जनांकिकीय विविधता सभी पीढ़ियों के लिये समान, समुत्थानशील एवं भविष्य के लिये तैयार विकास में परिवर्तित हो।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “जनसंख्या नियोजन केवल लोगों की गणना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया है।” भारत के जनांकिकीय मिशन में प्रौद्योगिकी अंगीकरण, नागरिक भागीदारी और सतत् विकास प्राथमिकताओं के रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

प्रायः पूछे गए प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. जनसांख्यिकी मिशन क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था?

उत्तर: 15 अगस्त, 2025 को घोषित जनसांख्यिकी मिशन, भारत के जनांकिकीय परिवर्तनों की निगरानी, प्रबंधन और व्याख्या करने के लिये एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका ध्यान प्रवासन, वृद्धावस्था और मानव पूंजी विकास पर केंद्रित है।

प्रश्न 2. भारत के लिये जनसांख्यिकी मिशन क्यों आवश्यक है?

उत्तर: यह अनियंत्रित आव्रजन, आंतरिक प्रवासन चुनौतियों, युवा रोज़गार अंतराल एवं वृद्ध जनसंख्या दबावों का समाधान करता है, जनांकिकीय संतुलन, सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 3. जनसांख्यिकी मिशन को लागू करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर: चुनौतियों में प्रवासन से संबंधित राजनीतिक संवेदनशीलता, क्षेत्रीय प्रजनन असमानताएँ, सीमित सामाजिक सुरक्षा, युवा कौशल असंतुलन एवं महिला श्रम भागीदारी में कमी शामिल हैं।

प्रश्न 4. कौन सी सरकारी योजनाएँ भारत के जनांकिकीय उद्देश्यों का समर्थन करती हैं?

उत्तर: कौशल भारत मिशन, PMKVY, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत, वन नेशन वन राशन कार्ड और NEP- 2020 जैसे प्रमुख कार्यक्रम कौशल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं।

प्रश्न 5. समग्र जनांकिकीय रणनीति के लिये क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर: प्रमुख उपायों में राष्ट्रीय जनांकिकीय खुफिया कार्यढाँचा तैयार करना, कौशल और रोजगार क्षमता में वृद्धि, प्रवासन अधिकारों की सुवाह्यता सुनिश्चित करना, वृद्ध जनों के लिये सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना तथा जनसांख्यिकी को स्मार्ट सिटी मिशन एवं AMRUT जैसी शहरी संधारणीयता पहलों से जोड़ना शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिये भारत को क्या करना चाहिये? (2013)

(a) कुशलता विकास का प्रोत्साहन

(b) और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ

(c) शिशु मृत्यु दर में कमी

(d) उच्च शिक्षा का निजीकरण

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकिकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिये: (2012)

1. निम्न मृत्यु-दर के साथ निम्न जन्म-दर

2. उच्च मृत्यु-दर के साथ उच्च जन्म-दर

3. निम्न मृत्यु-दर के साथ-उच्च जन्म-दर

नीचे दिये गए कूटों की सहायता से उपर्युक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिये:

(a) 1, 2, 3

(b) 2, 1, 3

(c) 2, 3, 1

(d) 3, 2, 1

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न 1. “भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।” सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिये कौन-से उपाय किये हैं? (2016)

प्रश्न 2. “जिस समय हम भारत के जनांकिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोज़गार-योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।” क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसबरी से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएंगे? स्पष्ट कीजिये। (2014)