सामाजिक न्याय

UN वुमन और ग्लोबल जेंडर एजेंडा

- 03 Jul 2025

- 75 min read

प्रिलिम्स के लिये:बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच, संयुक्त राष्ट्र महिला, खाद्य असुरक्षा, निर्धनता, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, NFHS-5, समान कार्य के लिये समान वेतन, सवेतन मातृत्व अवकाश। मेन्स के लिये:महिला अधिकारों की स्थिति, महिला सशक्तीकरण से संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगाँठ, महिला, शांति और सुरक्षा (WPS) पर UNSC संकल्प 1325 के 25वें वर्ष तथा अपनी स्वयं की 15वीं वर्षगाँठ की पूर्व संध्या पर यूनाइटेड नेशंस वुमन ने चेतावनी दी कि बढ़ती हिंसा, निर्धनता में वृद्धि तथा बढ़ते डिजिटल एवं राजनीतिक अंतराल के कारण महिला अधिकारों के समक्ष "ऐतिहासिक और अनिश्चित क्षण" बना हुआ है।

UN वुमन के अनुसार महिलाओं के समक्ष प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- राजनीतिक प्रतिक्रिया और प्रतिनिधित्व का अभाव: वर्ष 2024 में लगभग 4 में से 1 देश में महिला अधिकारों के खिलाफ प्रतिक्रिया देखने को मिली। पुरुषों को उपलब्ध विधिक अधिकारों की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 64% है तथा 51% देशों द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने से रोका जाता है।

- इसके अतिरिक्त, लगभग 75% सांसद पुरुष हैं और वर्ष 2021-2022 में आधिकारिक रूप से केवल 4% विकास सहायता, लैंगिक समानता पर केंद्रित थी।

- हिंसा का असंगत प्रभाव: वर्ष 2023 में 85,000 महिलाओं और बालिकाओं की जानबूझकर हत्या की गई जिसमें प्रत्येक 10 मिनट में एक की हत्या उनके साथी या करीबी रिश्तेदार द्वारा की गई।

- वर्ष 2020 और 2023 के बीच 10 में से 8 शांति वार्ताओं और 10 में से 7 मध्यस्थता प्रयासों में कोई भी महिला शामिल नहीं (जो शांति प्रक्रियाओं से उनके निरंतर बहिष्कार का परिचायक है) थी।

- आर्थिक असमानता: वैश्विक स्तर पर महिलाओं को समान कार्य हेतु पुरुषों की तुलना में 20% तक कम वेतन मिलता है और इनके द्वारा पुरुषों की तुलना में 2.5 गुना अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य किया जाता है।

- खाद्य एवं शिक्षा संबंधी असुरक्षा: पुरुषों की तुलना में 47.8 मिलियन अधिक महिलाएँ मध्यम/गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति में हैं जबकि विश्व स्तर पर 1/3 खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले छोटे पैमाने के किसानों में अधिकांश महिलाएँ हैं।

- 119 मिलियन बालिकाओं को स्कूली शिक्षा और 39% युवतियों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है।

- जलवायु संवेदनशीलता: वर्ष 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 158 मिलियन से अधिक महिलाएँ और बालिकाएँ चरम निर्धनता की स्थिति में आ सकती हैं जबकि विश्व भर में पर्यावरण मंत्रियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 28% है।

- स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच: प्रतिदिन लगभग 800 महिलाओं की गर्भावस्था से संबंधित रोकथाम योग्य समस्याओं से मृत्यु हो जाती है।

भारत में महिला सशक्तीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) कम होना: भारत में FLFPR वर्ष 2017–18 में 23.3% से बढ़कर 2023–24 में 41.7% हुई है, फिर भी यह वैश्विक औसत (50%) और पुरुषों की भागीदारी (77.2%) से काफी कम है। इसके पीछे सामाजिक मान्यताएँ, देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियाँ और लचीले रोज़गार विकल्पों की कमी प्रमुख कारण हैं।

- घरेलू कार्यभार: महिलाएँ प्रति दिन 236 मिनट अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, जबकि पुरुष केवल 24 मिनट। इससे महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास और औपचारिक रोज़गार तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- लैंगिक वेतन असमानता: शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 29.4% कम कमाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर 51.3% तक है।

- साथ ही, 81% महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ नौकरी की सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते।

- डिजिटल असमानता: महिलाओं में केवल 54% के पास मोबाइल फोन है, जबकि पुरुषों में यह संख्या 82% है। इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएँ केवल 33% हैं, जबकि पुरुषों में 57% (NFHS-5)। इससे शिक्षा, रोज़गार और डिजिटल वित्त तक उनकी पहुँच बाधित होती है।

- लैंगिक-आधारित हिंसा: भारत में वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4.4 लाख अपराध दर्ज हुए। NFHS-5 (2019–21) के अनुसार, 29.3% विवाहित महिलाएँ (18–49 आयु वर्ग) घरेलू हिंसा की शिकार हुईं।

बीजिंग घोषणा पत्र और कार्रवाई मंच (BPfA) क्या है?

- परिचय: बीजिंग घोषणा पत्र और कार्रवाई मंच (1995) को चीन के बीजिंग शहर में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन के दौरान अंगीकार किया गया था। यह महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये एक ऐतिहासिक वैश्विक रूपरेखा है।

- यह दस्तावेज़ कानूनी संरक्षण, आवश्यक सेवाओं तक पहुँच, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने जैसे रणनीतिक उद्देश्यों पर केंद्रित है।

- भारत भी इस घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

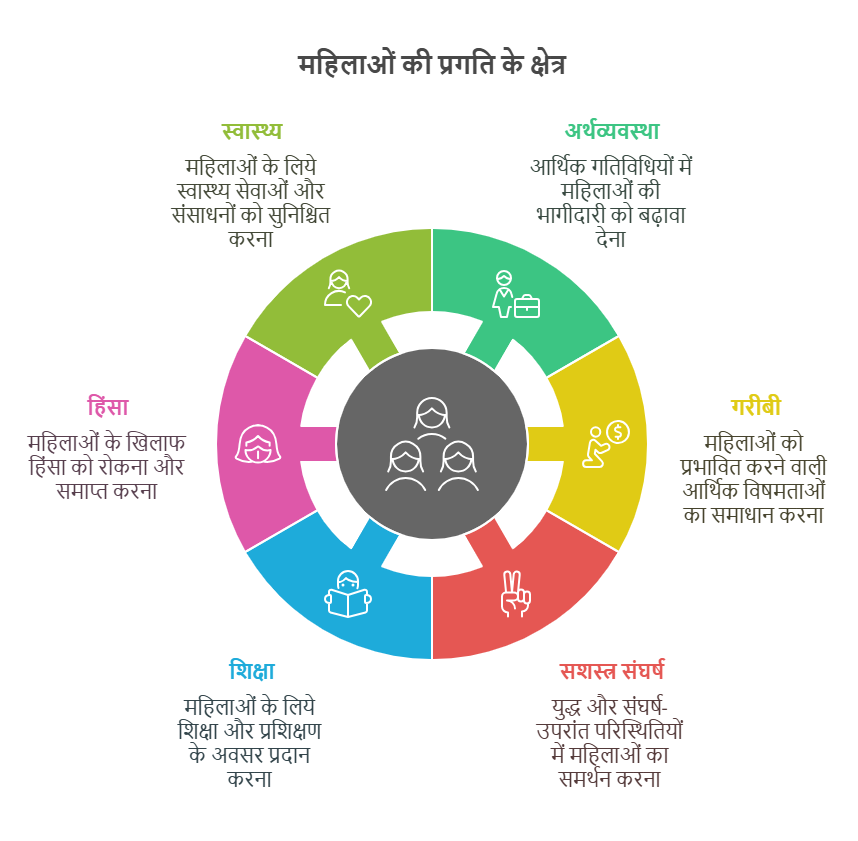

- कार्रवाई के क्षेत्र: इस घोषणा पत्र में 12 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिये तत्काल ध्यान और कार्रवाई की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों के लिये रणनीतियाँ तय की गई हैं ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। प्रमुख फोकस क्षेत्र में शामिल हैं:

- बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा: यह बीजिंग घोषणा पत्र और कार्रवाई मंच (BPfA) की 30वीं वर्षगांठ (1995–2025) का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य इसकी कार्यान्वयन की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना है।

यूएन वूमेन

- स्थापना और अधिदेश: यूएन वूमेन, जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये कार्यरत है। यह संस्था UN सुधार एजेंडा के अंतर्गत चार पूर्ववर्ती निकायों के एकीकरण से बनी:

- महिलाओं की प्रगति हेतु प्रभाग (DAW)

- महिलाओं की प्रगति के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (INSTRAW)

- लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की प्रगति पर विशेष सलाहकार का कार्यालय (OSAGI)

- संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष (UNIFEM)।

- मुख्य मिशन:

- शासन और नेतृत्व: निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना।

- आर्थिक सशक्तीकरण: महिलाओं के लिये समान वेतन, गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना।

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अंत: लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना।

- शांति एवं मानवीय कार्रवाई: संघर्ष समाधान, आपदा प्रतिक्रिया और शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना।

महिलाओं और शांति एवं सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव (2000)

- परिचय: 31 अक्तूबर, 2000 को सर्वसम्मति से पारित यह प्रस्ताव एक ऐतिहासिक कानूनी ढाँचा है, जो संघर्षों के दौरान महिलाओं और बालिकाओं पर असमान रूप से पड़ने वाले प्रभाव को मान्यता देता है और उन्हें लैंगिक-आधारित हिंसा, विशेष रूप से यौन हिंसा, से संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है।

- प्रस्ताव के प्रमुख स्तंभ: यह प्रस्ताव शांति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, लैंगिक-आधारित हिंसा से सुरक्षा, लैंगिक-संवेदनशील संघर्ष निवारण, तथा राहत और पुनर्वास प्रयासों में महिलाओं और बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने पर बल देता है।

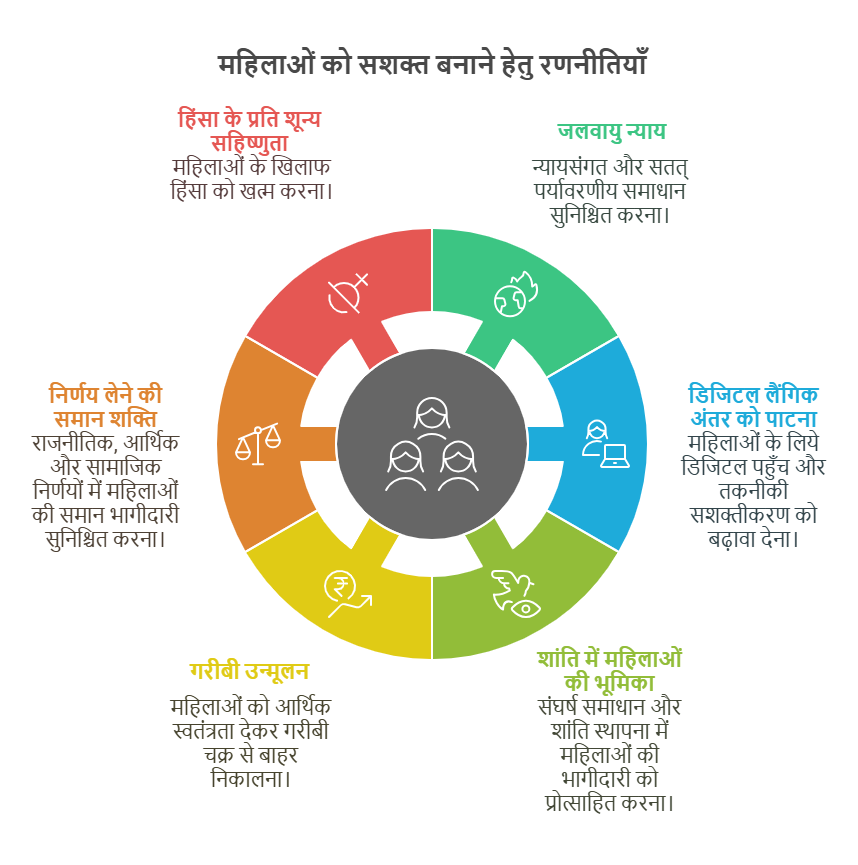

महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र महिला ने क्या समाधान प्रस्तावित किये हैं?

- प्रतिबद्धता और नेतृत्व को सशक्त बनाना: यह नवीनीकृत राजनीतिक इच्छाशक्ति, लैंगिक-संवेदनशील व्यवस्थाओं, भेदभावपूर्ण कानूनों के उन्मूलन, और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने का आह्वान करता है, जिसमें जलवायु कार्रवाई में महिलाओं की भागीदारी भी शामिल है।

- लैंगिक समावेशी शांति निर्माण: यह संघर्ष की रोकथाम, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी, और विशेष रूप से संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु अधिक निवेश की आवश्यकता पर बल देता है।

- आर्थिक सशक्तीकरण: यह समान कार्य के लिये समान वेतन, भेदभाव-निरोधी कानूनों, और देखभाल संबंधी अवैतनिक कार्यभार को कम करने व वर्ष 2035 तक 30 करोड़ नौकरियों के सृजन हेतु देखभाल अवसंरचना में निवेश का समर्थन करता है।

- गरीबी और खाद्य असुरक्षा का उन्मूलन: यह सामाजिक सुरक्षा उपायों (नकद सहायता, मातृत्व अवकाश, पेंशन) और कृषि व वेतन के क्षेत्र में लैंगिक अंतर को समाप्त करने वाली नीतियों पर बल देता है।

- शिक्षा और प्रौद्योगिकी तक पहुंच का विस्तार: यह शिक्षा लागत में कमी, नकद प्रोत्साहन, सुरक्षित शिक्षण वातावरण, डिजिटल पहुँच और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने की सिफारिश करता है, साथ ही लैंगिक समानता हेतु सार्वजनिक-निजी निवेश बढ़ाने की बात करता है।

निष्कर्ष

बीजिंग घोषणा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 जैसे वैश्विक संकल्पों के बावजूद, महिलाएँ लगातार प्रतिरोध, हिंसा और बहिष्करण का सामना कर रही हैं। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिये सरकारों को कानूनी सुधार, आर्थिक सशक्तीकरण, समावेशी शांति निर्माण और जलवायु न्याय को लागू करना आवश्यक है। इस दिशा में हुई गिरावट को पलटने और प्रगति सुनिश्चित करने के लिये सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त वित्तीय संसाधन और महिलाओं का नेतृत्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बाधाओं की जाँच कीजिये। नीतिगत हस्तक्षेपों से इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन, विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स)' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न: 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? (2023) प्रश्न. "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।" चर्चा कीजिये। (2019) प्रश्न. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये? (2015) प्रश्न. "महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये।" टिप्पणी कीजिये। (2013) |