शासन व्यवस्था

भारत के चुनावी परिदृश्य में बदलाव

- 23 Aug 2025

- 85 min read

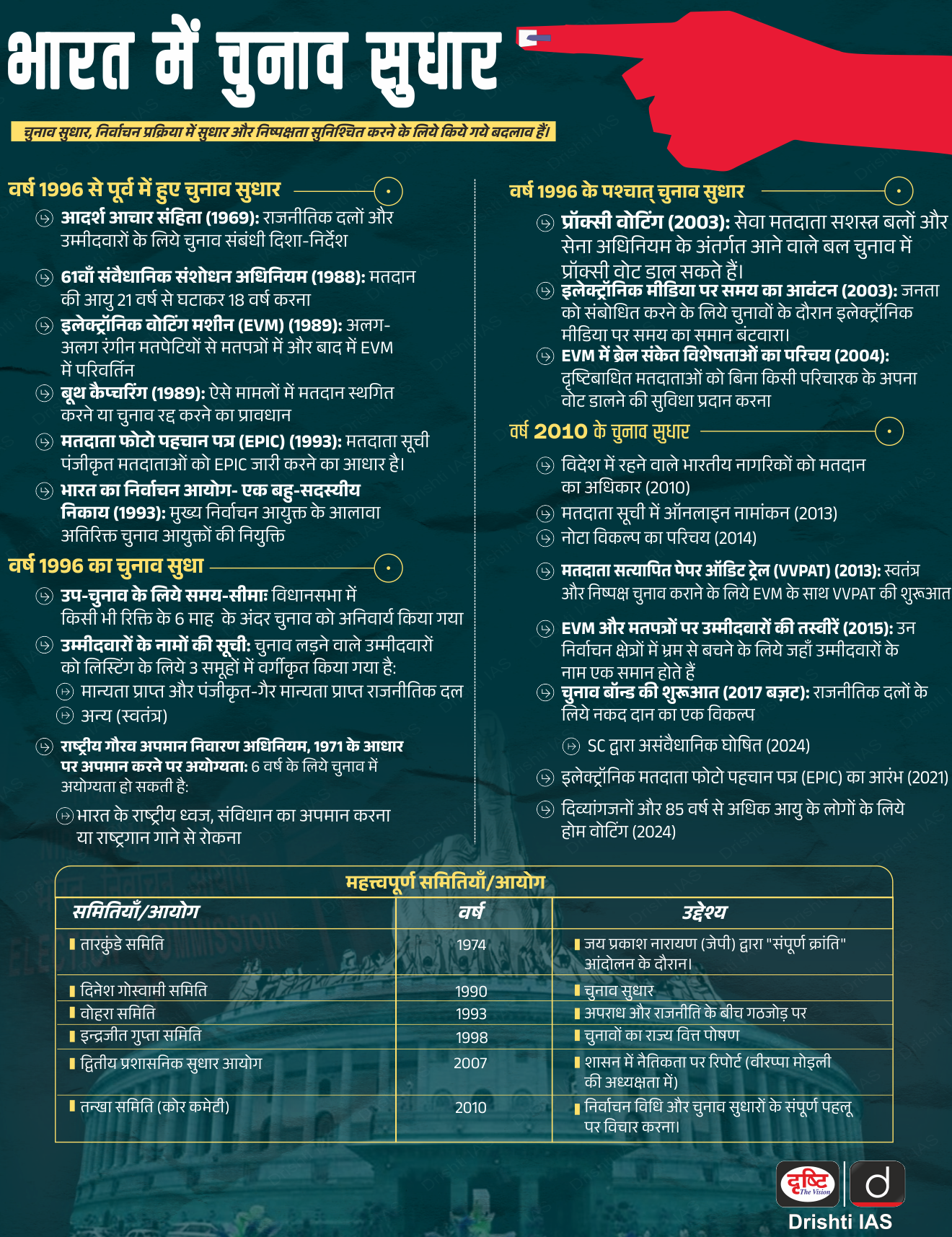

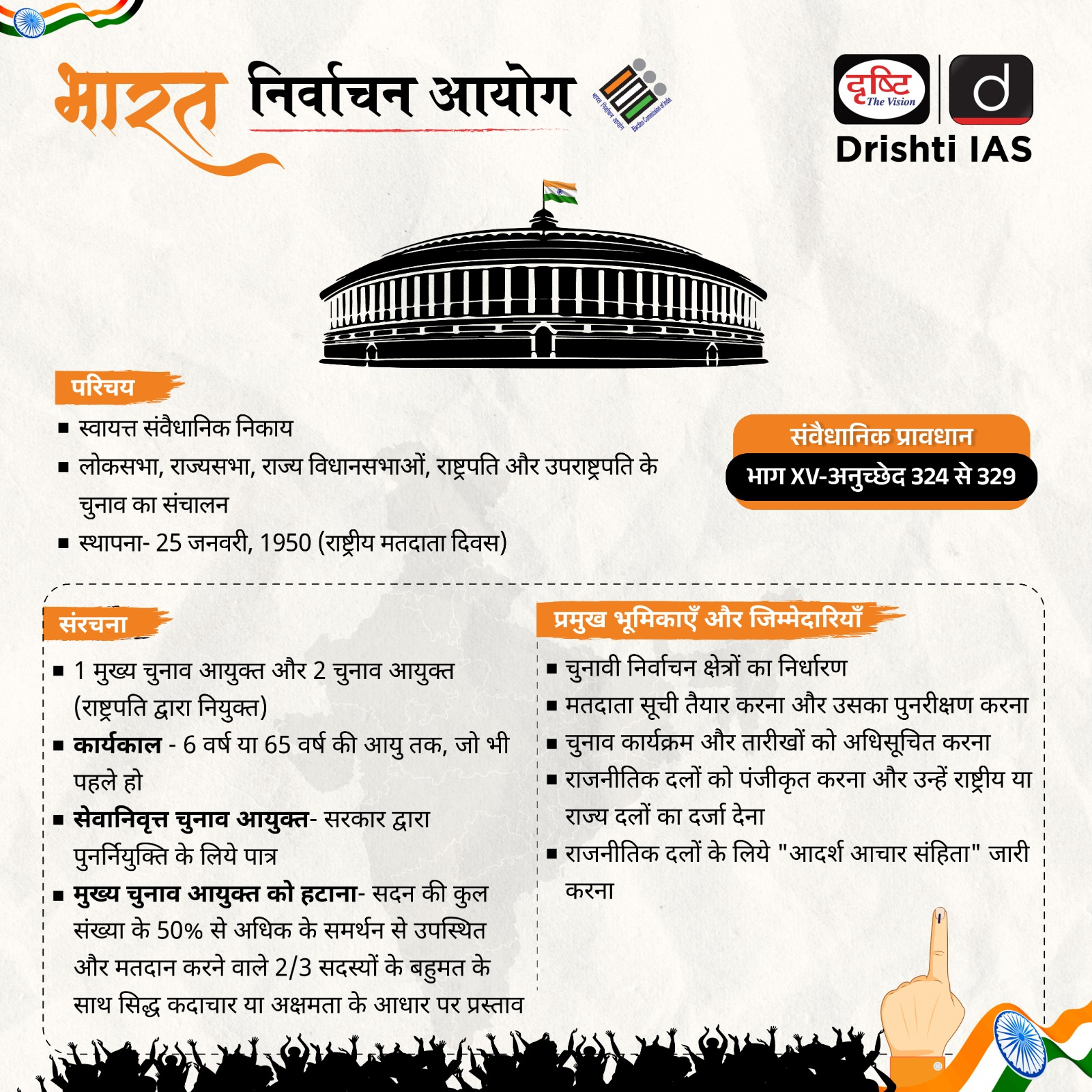

प्रिलिम्स के लिये: भारत निर्वाचन आयोग, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, वीवीपीएटी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, CAG, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, विधि आयोग।

मेन्स के लिये: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका, हालिया चुनावी सुधार और चुनावी अखंडता को मज़बूत करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त उपाय।

चर्चा में क्यों?

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने, मतदाता भागीदारी को सुदृढ़ करने और भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये कई पहल की हैं।

भारत की चुनाव प्रक्रिया को मज़बूत करने के लिये कौन-से प्रमुख सुधार किये गए हैं?

- मतदाता सूची प्रबंधन: चुनाव आयोग ने 476 निष्क्रिय पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की पहचान की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक दलों की सूची सटीक और अद्यतन बनी रहे।

- चार राज्यों में उपचुनावों से पहले विशेष संक्षिप्त संशोधन के माध्यम से मतदाता सूचियों को संशोधित किया गया, जो दो दशकों में इस तरह की पहली कवायद थी।

- इसके अलावा, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र नाम न रह जाए।

- देश भर में डुप्लिकेट EPIC (मतदाता) कार्ड समाप्त कर दिये गए, जिससे प्रत्येक मतदाता को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिल गई और मतदाता सूचियों में त्रुटियाँ कम हो गईं।

- प्रौद्योगिकी-संचालित पारदर्शिता और निगरानी: चुनाव आयोग ने ECINET नामक एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो निर्वाचकों, मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग किये जाने वाले 40 से अधिक अनुप्रयोगों और वेबसाइटों को एक साथ लाता है।

- निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी डेटा को अधिक सुलभ बनाने के लिये डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट शुरू की गईं, जिससे सूचित निर्णय लेने में सहायता मिली।

- प्रमुख गतिविधियों पर नजर रखने तथा मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से तथा बिना किसी उल्लंघन के संपन्न कराने के लिये मतदान केंद्रों की 100% वेबकास्टिंग लागू की गई।

- बूथ स्तर पर सुधार: क्षेत्र स्तर पर पारदर्शिता में सुधार लाने और चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिये बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किये गए।

- मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1,200 तक सीमित कर दी गई, जिससे भीड़ कम हुई, कतारें छोटी हुईं और ऊँची आवासीय परिसरों और सोसाइटियों में अतिरिक्त बूथ बनाने की अनुमति मिली।

- मतदाता सत्यापन और सटीकता: फॉर्म 17C (मतदान केंद्र पर दर्ज मतों का लेखा-जोखा) और EVM डेटा के बीच बेमेल के मामलों में, और जहाँ भी मॉक पोल डेटा मिटाया नहीं गया था, वहाँ VVPAT पर्ची की गिनती अनिवार्य रूप से लागू की गई, ताकि मतगणना की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

भारत की निर्वाचन प्रक्रिया के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- चुनाव व्यय में वृद्धि: चुनावों में वास्तविक व्यय और कानूनी रूप से निर्धारित सीमा के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।

- उम्मीदवार और राजनीतिक दल अक्सर निर्धारित खर्च सीमा से अधिक व्यय कर देते हैं, जिससे व्यय की कम रिपोर्टिंग और छायात्मक वित्तपोषण (shadow financing) होता है।

- यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और काले धन के निर्माण में योगदान करता है।

- राजनीति का अपराधीकरण: कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते और जीतते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ-अपराधी संबंध धन एवं शक्ति पर आधारित होता है।

- वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में, 543 नए निर्वाचित सांसदों में से 251 (46%) के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं।

- मतदाता अधिकार हनन और मतदान प्रतिशत की समस्याएँ: सुदृढ़ चुनावी मशीनरी के बावजूद, नकली मतदान, मतदाता सूची में नाम न होना और नगरीय क्षेत्रों में कम मतदान जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- आंतरिक प्रवासी, वरिष्ठ नागरिक और विशेष आवश्यकता वाले लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने में बाधाओं का सामना करते हैं, जिससे समावेशिता अप्रभावी बन जाती है।

- फ्रीबीज़/मुफ्तखोरी की राजनीति और लोकलुभावन वादे: चुनावों के दौरान अस्थिर फ्रीबीज़/मुफ्त सुविधाओं की बढ़ती संस्कृति वित्तीय अनुशासन और ज़िम्मेदार शासन को अप्रभावी करती है।

- मतदाता दीर्घकालिक विकासात्मक एजेंडों की बजाय तात्कालिक लाभों से प्रभावित होते हैं।

- स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति के कारण कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय लोकलुभावनवाद के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।

- चुनावी हिंसा और बूथ-स्तरीय संवेदनशीलताएँ: यद्यपि कम हुई है, फिर भी कभी-कभी हिंसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने की घटनाएँ और बूथ-स्तरीय मतदान पैटर्न का खुलासा अभी भी होता है।

- संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में अपर्याप्त बूथ प्रबंधन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमज़ोर करता है।

- टोटलाइज़र मशीनों की अनुपस्थिति समुदायों को चुनाव-परांत प्रतिशोध के खतरे के प्रति और अधिक असुरक्षित बनाती है।

- प्रौद्योगिकीय और साइबर खतरे: सोशल मीडिया पर डीपफेक, भ्रामक जानकारी और एल्गोरिदम-आधारित हेर-फेर का उभरना चुनावी निष्पक्षता के लिये एक नई तरह का खतरा प्रस्तुत करता है।

- मतदाता सूची में हेर-फेर: मतदाता सूची में छल-कपट के आरोप और विभिन्न राज्यों में दोहराए गए EPIC नंबर मतदाता सूची की विश्वसनीयता और जनविश्वास को कमज़ोर करते हैं।

- दल-आंतरिक लोकतंत्र की कमी: राजनीतिक दल अत्यधिक केंद्रीकृत एवं अपारदर्शी तरीके से कार्य करते रहते हैं, जहाँ वंशवादी प्रभुत्व, पारदर्शी उम्मीदवार चयन की कमी तथा जवाबदेही की दुर्बलता बनी रहती है।

- यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और वास्तविक नेतृत्व के उभरने में बाधा उत्पन्न करता है।

भारत के चुनावी प्रणाली को और अधिक सशक्त करने के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- चुनावी वित्त सुधार: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशानुसार वैध व्ययों की प्रतिपूर्ति सहित आंशिक राज्य वित्तपोषण लागू करना; निर्धारित सीमा से अधिक दान का अनिवार्य डिजिटल प्रकटीकरण सुनिश्चित करना; गुमनाम कॉर्पोरेट वित्तपोषण पर नियंत्रण हेतु प्रभावी विनियमन; सुदृढ़ CAG/ECI ऑडिट तंत्र की स्थापना तथा धनबल पर अंकुश और मतदाता विश्वास को प्रबल बनाने के लिये एक सार्वजनिक चुनाव व्यय पोर्टल की व्यवस्था करना।

- इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लाने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

- आंतरिक पार्टी लोकतंत्र का संवर्द्धन: राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, किंतु अधिकांश दल अब भी बंद, परिवार-प्रधान इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं।

- कानून में नियमित आंतरिक चुनाव, पारदर्शी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और ऑडिटेड पार्टी संविधान को अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, विधि आयोग की वर्ष 1999 की रिपोर्ट ने आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को सुनिश्चित करने हेतु एक नियामक ढाँचा प्रस्तावित किया था।

- डिजिटल अभियान और डीपफेक को विनियमित करना: सभी राजनीतिक विज्ञापनों में (प्रायोजक, वित्तपोषण स्रोत और भू-लक्ष्यीकरण) से संबंधित पहचान योग्य प्रकटीकरण लेबल को अनिवार्य किया जाए।

- वास्तविक समय में सोशल मीडिया को स्कैन करने के लिये एक राष्ट्रीय डीपफेक डिटेक्शन सेल (आईआईटी और सीईआरटी-इन के साथ) की स्थापना करनी चाहिये।

- अनुपालन न करने वाले प्लेटफॉर्म के लिये दंड के साथ सख्त निष्कासन प्रोटोकॉल लागू करना चाहिये। एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह, डीपफेक और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिये मतदाता साक्षरता अभियान शुरू करना चाहिये।

- ECI को मज़बूत करना: चुनाव आयोग को पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी जाए और उसका बजट सीधे भारत की संचित निधि से आवंटित किया जाए।

- स्थायी कर्मियों से युक्त क्षेत्रीय चुनाव आयोग प्रकोष्ठ, भारत के विशाल निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी और सुदृढ़ निगरानी सुनिश्चित कर सकते हैं।

- संसदीय समितियों द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं की नियमित निष्पादन लेखापरीक्षा से विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संरक्षक के रूप में भारत निर्वाचन आयोग को मज़बूती मिलेगी।

- चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने, हितों के टकराव को समाप्त करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों पर निर्भरता घटाने और स्वायत्तता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु ईसीआई को अधिकारियों का एक स्थायी एवं स्वतंत्र कैडर स्थापित करना चाहिये।

- निर्वाचन प्रक्रिया सुधार: बूथ-स्तरीय मतदान पैटर्न के खुलासे को रोकने के लिये पूरे देश में टोटलाइज़र मशीनों के उपयोग का विस्तार किया जाएगा, ताकि वोटों को बूथ स्तर पर मिश्रित किया जा सके।

- एक समान मतदाता सूची सुनिश्चित करनी चाहिये, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना चाहिये तथा समान अवसर बनाए रखने और मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिये अभियान की अवधि को सीमित करना चाहिये।

- समकालिक एवं सतत् चुनावों की ओर: "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा को स्थानीय और राज्य स्तर पर प्रायोगिक रूप से लागू किया जाए। दोहराव कम करने के लिये एक स्थायी राष्ट्रीय मतदाता सूची और एक समान मतदाता पहचान-पत्र लागू करने चाहिये।

- एक साथ होने वाले चुनावों से होने वाली बचत को शासन की ओर पुनर्निर्देशित करना चाहिये तथा धीरे-धीरे लागत-कुशल, समय-कुशल और शासन-अनुकूल चुनावों के लिये एक निश्चित चुनावी कैलेंडर लागू करना चाहिये।

निष्कर्ष

सुदृढ़ लोकतंत्र की आधारशिला उसकी चुनावी व्यवस्था की मज़बूती में निहित होती है। इसके लिये संस्थागत स्वतंत्रता को सशक्त बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, मतदाता भागीदारी का विस्तार करना, दलों के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूत करना तथा आधुनिक तकनीक का समुचित उपयोग करना आवश्यक है। इन्हीं समग्र और सतत् प्रयासों के माध्यम से भारत अपनी चुनावी प्रणाली की अखंडता, विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकता है तथा एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र की भावना को वास्तविक रूप में बनाए रख सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: “यद्यपि प्रक्रियागत सुधार आवश्यक हैं, किंतु भारतीय निर्वाचन आयोग की वास्तविक स्वायत्तता उसके कार्यपालिका से स्वतंत्र होने पर निर्भर करती है।” हालिया विवादों एवं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की आवश्यकता के संदर्भ में इस कथन की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2021)

- भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोक सभा चुनाव में तीन निर्वाचन-क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है।

- 1991 के लोक सभा चुनाव में श्री देवी लाल ने तीन लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।

- वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोक सभा चुनाव में कई निर्वाचन- क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन-क्षेत्रों के उप-चुनावों का खर्च उठाना चाहिए, जिन्हें उसने खाली किया है बशर्ते वह सभी निर्वाचन-क्षेत्रों से विजयी हुआ हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 3

(d) 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न 1. विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए, एवं "एक राष्ट्र-एक चुनाव" के विशिष्ट संदर्भ में, चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। (2024)

प्रश्न 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिये। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिये। (2022)