शासन व्यवस्था

भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति

- 10 May 2025

- 69 min read

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, मिड डे मिल स्कीम, सतत् विकास लक्ष्य, निपुण, ASER 2024, प्रारंभिक शिक्षा मेन्स के लिये:भारत में प्रारंभिक स्कूल शिक्षा की स्थिति, शिक्षा में सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों का महत्त्व तथा बच्चों से संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली संघर्ष कर रही है, क्योंकि ASER 2024 रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्कूलों में केवल 23.4% कक्षा 3 के छात्र ही कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम हैं। सार्वजनिक शिक्षा पर व्यय GDP का मात्र 4.6% है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा निर्धारित 6% लक्ष्य से कम है।

भारत में स्कूली शिक्षा की संरचना

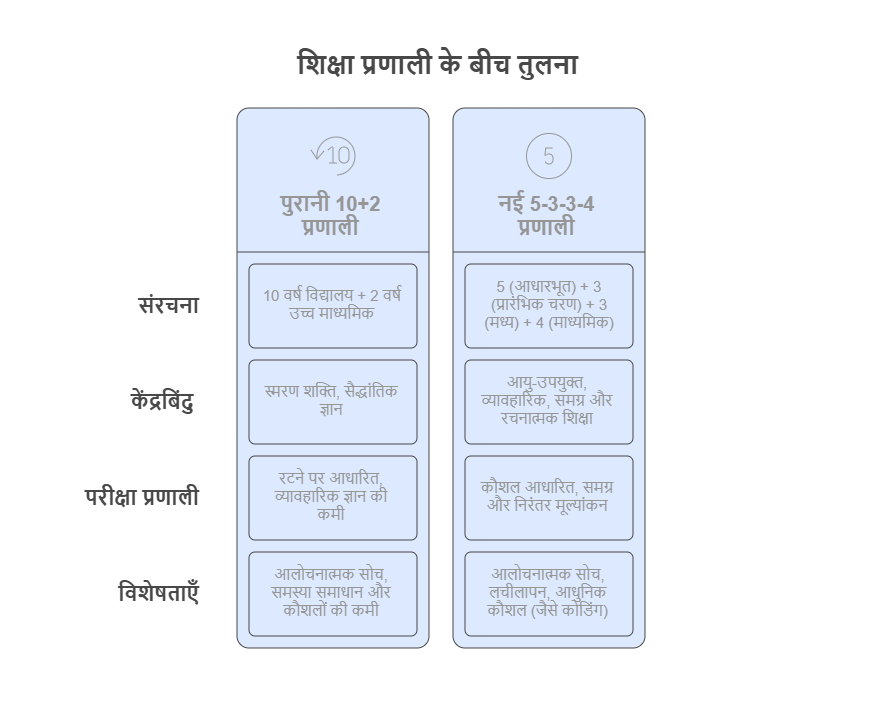

- भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली NEP, 2020 के तहत चरणबद्ध तरीके से 10+2 प्रारूप से 5+3+3+4 संरचना में परिवर्तित हो रही है।

- यह नया मॉडल 3-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये है, जिसमें प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत किया गया है। इसमें शामिल हैं:

- आधारभूत चरण (5 वर्ष): 3 वर्ष प्री-स्कूल + कक्षा 1-2

- प्रारंभिक चरण (3 वर्ष): कक्षा 3-5

- मध्य चरण (3 वर्ष): कक्षा 6-8

- माध्यमिक चरण (4 वर्ष): कक्षा 9-12

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

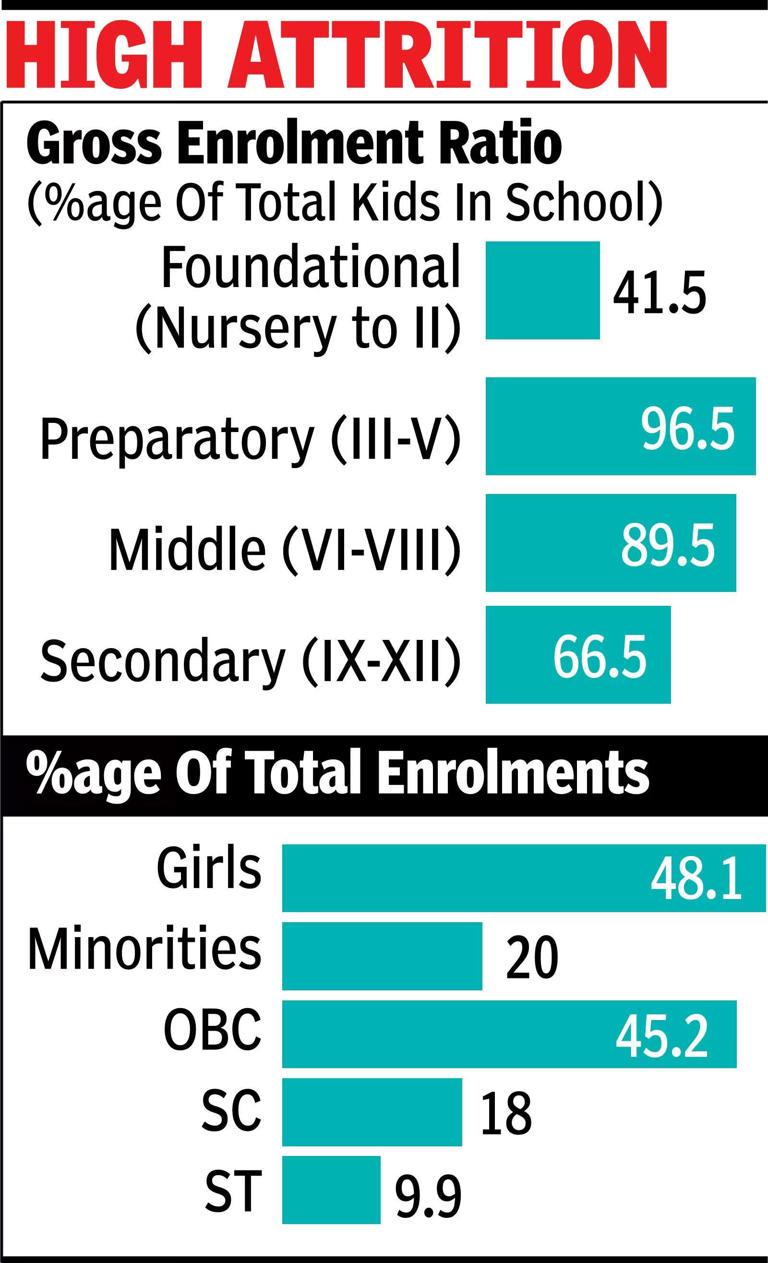

- अधिगम में कमी और खराब परिणाम: प्राथमिक स्तर पर उच्च सकल नामांकन अनुपात के बावजूद आधारभूत शिक्षा में गंभीर कमी है।

- ASER 2024 के अनुसार, कक्षा 3 के 76.6% छात्र 19 भाषाओं में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को पढ़ने में असमर्थ रहे।

- विश्व बैंक के लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स (आधारभूत पाठ पढ़ने में असमर्थ 10 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत) के अनुसार, भारत की लर्निंग पॉवर्टी दर वर्ष 2019 में 55% से बढ़कर कोविड-19 के बाद 70% हो गई।

- शिक्षकों की कमी और अप्रभावी प्रशिक्षण: भारत में शिक्षकों की भारी कमी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मिलियन से अधिक रिक्तियाँ हैं, जिसके कारण छात्र-शिक्षक अनुपात बहुत अधिक (47:1 तक) है और शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 1,00,000 से अधिक रिक्तियाँ हैं तथा शिक्षकों का एक उल्लेखनीय प्रतिशत अभी भी अयोग्य है।

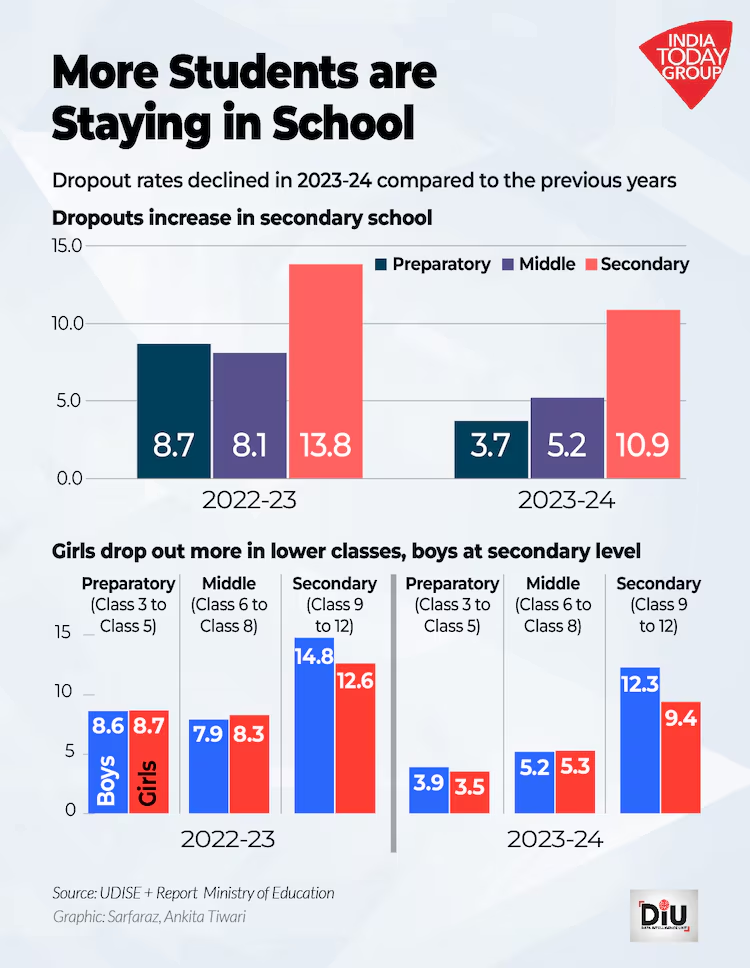

- हाई ड्रॉपआउट और लिंग असमानता: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% है।

- UDISED Plus डेटा के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 में लड़कों की ड्रॉपआउट दर विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर लड़कियों से अधिक है।

- बुनियादी ढाँचे का अंतराल: UDISE+ 2023-24 के आँआंकड़ों के अनुसार, केवल 43.5% सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिये कंप्यूटर हैं, जबकि निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में यह आँकड़ा 70.9% है।

- 90% से अधिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध होने के बावजूद, बुनियादी ढाँचे में कमी बनी हुई है।

- 1.52 लाख स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है, 67,000 स्कूलों में कार्यात्मक शौचालय नहीं हैं, और केवल 33.2% सरकारी स्कूलों में विकलांगों के लिये उपयुक्त शौचालय हैं, जिनमें से अधिकांश कार्यात्मक नहीं हैं।

- 90% से अधिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध होने के बावजूद, बुनियादी ढाँचे में कमी बनी हुई है।

- क्षेत्रीय विषमताएँ: बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उच्चतम ड्रॉपआउट दरें हैं।

- पश्चिम बंगाल में, 79% स्कूल बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर हैं, लेकिन केवल 11.6% स्कूल माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जो ड्रॉपआउट का जोखिम बढ़ाते हैं।

- पाठ्यक्रम और शैक्षिक चुनौतियाँ: भारत की विद्यालय प्रणाली अभी भी परीक्षाओं और रटने की शिक्षा पर केंद्रित है, जिसमें रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच या जीवन कौशल के लिये बहुत कम स्थान है।

- कई छात्र, विशेष रूप से पहली पीढ़ी के विद्यार्थी, स्थानीय भाषा के अनुकूलन की कमी के कारण संघर्ष करते हैं।

- नियामक और शासकीय खामियाँ: भारत की स्कूल नियामक व्यवस्था अधिकतर इनपुट्स पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि शिक्षा परिणामों पर, और इसमें एक स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी निकाय की कमी है।

- हालाँकि NEP 2020 राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSA) की प्रस्तावना करता है, जो परिणाम-आधारित नियमन के लिये है, इसकी धीमी कार्यान्वयन और पारदर्शी मानकों की अनुपस्थिति जवाबदेही और सुधार में बढ़ा उत्पन्न करती है।

राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSA) क्या है?

- परिचय: SSSA, जो NEP 2020 के तहत प्रस्तावित एक स्वतंत्र नियामक संस्था है, का उद्देश्य भारत भर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और सुनिश्चित करना है।

- कार्य:

- SSSA शैक्षिक और परिचालन मानकों को निर्धारित करने, तथा छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिये ज़िम्मेदार है।

- जवाबदेही को बढ़ावा देना, माता-पिता को पारदर्शी जानकारी प्रदान करना, और सभी शैक्षिक संस्थानों में समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी और निजी स्कूलों का नियमन करना।

- प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिशें:

- SSSA को एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व हो, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और संघर्ष-मुक्त शासन सुनिश्चित किया जा सके।

- इसे RTE अधिनियम, 2009 की पिछली नियामक कमियों से सीखते हुए, प्रभावी कार्यान्वयन के साथ व्यावहारिक, महत्वाकांक्षी मानक निर्धारित करना चाहिये।

भारत में स्कूली शिक्षा का संस्थागत ढाँचा क्या है?

|

नियामक निकाय |

कार्य |

|

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) |

यह केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिये सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। यह शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है। |

|

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) |

NCERT, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी, केंद्रीय और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है, और यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण के लिये नोडल एजेंसी है। |

|

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) |

यह राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण के लिये ज़िम्मेदार है और राज्यों के भीतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करता है। |

|

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) |

CBSE एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है जो सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करता है और संबद्ध स्कूलों के लिये एक मानकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करता है । |

शिक्षा से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

भारत में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना: राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) जैसे आकलनों का उपयोग करके और प्रदर्शन-संबद्ध वित्तपोषण को लागू करके सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- प्रशिक्षित शिक्षकों और सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्थित, कक्षा 3 तक सभी बच्चों के लिये बुनियादी साक्षरता और अंकगणित सुनिश्चित करने हेतु निपुण भारत मिशन का विस्तार करना।

- शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती में सुधार: व्यावहारिक शिक्षणशास्त्र और सतत् व्यावसायिक विकास के साथ शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ करना।

- शिक्षा तक समान पहुँच: सार्वजनिक शिक्षा में निवेश करके शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करना, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच प्रदान करने के लिये दीक्षा (ज्ञान साझाकरण के लिये डिजिटल अवसंरचना) और NDEAR जैसी पहलों का विस्तार करना।

- शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाने के लिये मिश्रित शिक्षण मॉडल को अपनाना और AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षण और स्मार्ट कक्षाओं को एकीकृत करना।

- स्वतंत्र नियामक निरीक्षण स्थापित करना: स्पष्ट गुणवत्ता मानक निर्धारित करने के लिये NEP 2020 के तहत अनुशंसित राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (SSSA) का संचालन करना,

- इनपुट-आधारित विनियमन से आगे बढ़कर, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन को सक्षम बनाना तथा सभी स्कूलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 इन मुद्दों को कैसे संबोधित कर सकती है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: (a)केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों को विस्तृत प्रकाश डालिये। (2021) प्रश्न. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिये। (2020) |