कृषि

भारत में कपास की खेती

- 09 Sep 2025

- 77 min read

प्रिलिम्स के लिये: हाइब्रिड कॉटन, Bt कॉटन, भारतीय कपास निगम (CCI), कस्तूरी कपास, कॉट-एली मोबाइल ऐप, मेगा टेक्सटाइल पार्क (MITRA), पिंक बॉलवर्म, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें

मेन्स के लिये: भारत के लिये कपास का महत्त्व, मुद्दे और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

कपास पर 11% आयात शुल्क छूट की अवधि बढ़ाने के अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने 2025-26 सीज़न के लिये कपास का MSP बढ़ाया है और मूल्य दबाव का सामना कर रहे किसानों की सहायता करने तथा वस्त्र उद्योग को स्थिर करने के लिये खरीद प्रयासों का विस्तार किया है।

- इस कदम से न केवल बढ़ते आयात की चुनौतियों का समाधान होता है, बल्कि घरेलू कपास उत्पादन के 15 वर्षों के न्यूनतम स्तर के बीच किसान कल्याण की सुरक्षा की आवश्यकता को भी पूरा किया जाता है।

भारत में कपास की खेती की स्थिति क्या है?

- परिचय: कपास, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘व्हाइट-गोल्ड’ कहा जाता है, भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग एक-चौथाई योगदान देती है।

- लगभग दो-तिहाई (67%) क्षेत्र वर्षा-आश्रित है, जिससे खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर रहती है, जबकि केवल एक-तिहाई (33%) क्षेत्र सिंचित है।

- भारत में कपास की खेती प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है और इसकी वस्त्र सामग्री गुणवत्ता तथा शिल्प कौशल के लिये विश्व प्रसिद्ध थी, लेकिन उपनिवेश काल में भारत केवल ब्रिटिश मिलों के लिये कच्चे कपास का आपूर्तिकर्त्ता बन गया था।

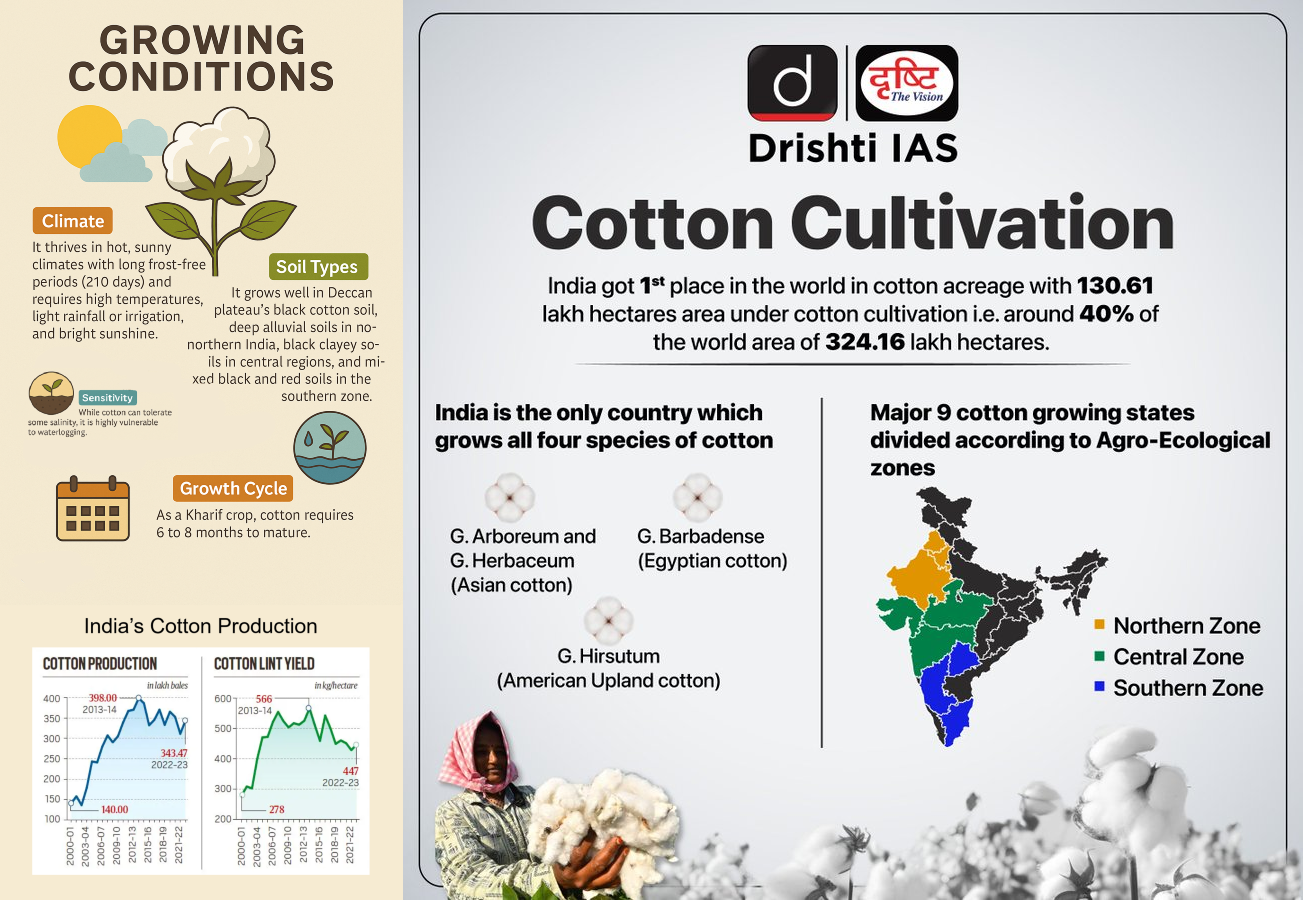

- खेती के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ: यह एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है जिसे उष्ण, धूप वाला, पाला-रहित मौसम और पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है।

- यह गहरी जलोढ़ मृदा (उत्तर भारत), काली चिकनी मृदा (मध्य भारत) और लाल-काली मिश्रित मृदा (दक्षिण भारत) में अच्छी तरह से उगता है।

- हालाँकि यह कुछ क्षारीयता को सहन कर सकती है, यह फसल जलजमाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिये उचित जल निकासी बेहद महत्त्वपूर्ण है।

- कपास मुख्य रूप से खरीफ फसल है, जिसका बुवाई का मौसम उत्तरी भारत में अप्रैल-मई की शुरुआत में और दक्षिणी क्षेत्र में मानसून के दौरान होता है।

- हाइब्रिड और बीटी कॉटन: हाइब्रिड कॉटन का उत्पादन दो विभिन्न आनुवंशिक विशेषताओं वाले मूल किस्मों के संकरण से होता है, जो प्रायः पर-परागण के माध्यम से स्वाभाविक रूप से होता है।

- Bt कॉटन एक आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म है जो आम कीटों, विशेषकर बॉलवर्म, का प्रतिरोध करती है।

- भारत का परिदृश्य: चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और उपभोक्ता है।

- कपास वैश्विक उत्पादन में 24% योगदान देता है, भारत के पास सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है, लेकिन यह उत्पादकता में 36वें स्थान पर है।

- महत्त्व: कपास विदेशी मुद्रा में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, वर्ष 2022-23 में 30 लाख गांठों (वैश्विक हिस्सेदारी का 6%) के निर्यात के साथ, यह 6 मिलियन किसानों और प्रसंस्करण एवं व्यापार में 40-50 मिलियन श्रमिकों को रोज़गार देता है।

- सूती वस्त्र उद्योग भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।

भारत में कपास क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- मौसम परिवर्तनशीलता और जलवायु जोखिम: कपास जलवायु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिसकी उपज अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, घटती मिट्टी की उर्वरता और सीमित सिंचाई से प्रभावित होती है।

- बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा प्रारूप, सतत् कपास उत्पादन के लिये दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न करते हैं।

- निम्न उपज और पुरानी प्रथाएँ: कई किसान अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं, जिसके परिणामस्वरूप निम्न उत्पादकता (भारत में 480 किग्रा/हेक्टेयर बनाम विश्व औसत 800 किग्रा/हेक्टेयर) और रेशे की गुणवत्ता में कमी आती है।

- आधुनिक तकनीकों, प्रमाणित बीजों और खरपतवार प्रबंधन तक पहुँच का अभाव, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और नए किसानों के लिये, इस अंतर को और बढ़ा देता है।

- कीट और रोग संक्रमण: पिंक बॉलवर्म (PBW) और अन्य कीट, फफूंद संक्रमण के साथ, कपास के उत्पादन को कम कर रहे हैं।

- इन समस्याओं और GM कपास की घटती प्रभावशीलता के कारण भारत का कपास उत्पादन 15 वर्षों के निचले स्तर 25 मिलियन गांठों पर आ गया है।

- खेती की उच्च लागत: बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और सस्ते आयात की बढ़ती लागत कपास की खेती को आर्थिक रूप से अस्थिर (खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिये) बना देती है।

- बाज़ार-संबंधी चुनौतियाँ: किसानों को बाज़ार तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है और अक्सर उन्हें MSP से कम दरों पर अपनी उपज बेचने के लिये मज़बूर होना पड़ता है, जबकि वैश्विक बाज़ार में उतार-चढ़ाव, जैसे कि शुल्क और शुल्क, उनकी लाभप्रदता और निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करते हैं।

भारत में कपास उद्योग को समर्थन देने के लिये सरकारी पहल

- भारतीय कपास निगम (CCI): कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में वस्त्र मंत्रालय के अधीन वर्ष 1970 में स्थापित।

- इसका उद्देश्य किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करना, बाज़ार में उतार-चढ़ाव को स्थिर तथा MSP संचालन को लागू करना है।

- बीटी कपास (2002): भारत की पहली जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड) फसल।

- कपास विकास कार्यक्रम (2014–15): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के अंतर्गत, 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना है।

- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (2020): कपास आधारित तकनीकी वस्त्रों में अनुसंधान, नवाचार और मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना।

- मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स (MITRA): 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना, ताकि निवेश, अवसंरचना और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिल सके।

- कॉट-एली मोबाइल ऐप: किसानों को एमएसपी, क्रय केंद्रों, भुगतान और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों की वास्तविक समय (रियल-टाइम) जानकारी उपलब्ध कराना।

- टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप (TAG): उत्पादकता, मूल्य, ब्रांडिंग और नीतिगत मुद्दों पर हितधारकों के बीच समन्वय के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा गठित।

- कपास संवर्द्धन और खपत समिति (COCPC): वस्त्र उद्योग के लिये कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (2000): इसका उद्देश्य उन्नत बीज, सिंचाई और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

भारत में कपास उद्योग को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- एकीकृत कीट एवं फसल प्रबंधन: प्राकृतिक नियंत्रण, ट्रैप फसलों और लाभकारी कीटों का उपयोग करते हुए एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management- IPM) अपनाना, साथ ही कीट-प्रतिरोधी GM किस्मों (जैसे सफेद मक्खी और गुलाबी बॉलवर्म प्रतिरोधी किस्मों) की मंज़ूरी की प्रक्रिया को तेज़ करना, ताकि कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो सके।

- उपज अंतर को कम करना: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (HDPS) को अपनाना और कपास उत्पादकता हेतु 5-वर्षीय मिशन (जो विशेष रूप से अतिरिक्त लंबा रेशा किस्मों पर केंद्रित है) के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य बेहतर उपज, स्थिरता तथा आयात पर निर्भरता को कम करना है।

- आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना: जिनिंग, कताई और बुनाई इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (TUFS) और मित्र (MITRA) का उपयोग करना, साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिये कपास से जुड़े समूहों में निवेश को प्रोत्साहित करना।

- प्रसार एवं किसान-केंद्रित सेवाएँ: कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कपास निगम (CCI) के माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं को मज़बूत करना, साथ ही कॉट-एली एप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को व्यापक रूप से लागू करना ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), मौसम की जानकारी, कीट अलर्ट और खरीद प्रक्रिया से संबंधित वास्तविक समय के अपडेट मिल सकें।

- ब्रांडिंग और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: "कस्तूरी कॉटन" ब्रांडिंग का विस्तार करना, जिसमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्यूआर कोड आधारित ट्रेसबिलिटी शामिल हो। इसका उद्देश्य भारतीय कपास के लिये एक विशिष्ट पहचान बनाना, प्रीमियम मूल्य प्राप्त करना तथा वैश्विक खरीदारों के बीच विश्वास बढ़ाना है।

निष्कर्ष

कपास भारत के कृषि–उद्योग–व्यापार तंत्र का एक केंद्रीय घटक बना हुआ है, लेकिन लगातार कम उपज, कीटों का खतरा, जलवायु जोखिम और वैश्विक व्यापार दबाव इसकी संभावनाओं को कमज़ोर करते हैं। किसानों के कल्याण, निर्यात प्रतिस्पर्द्धा एवं वस्त्र क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन को मज़बूत करना, सतत् कृषि को बढ़ावा देना, आधुनिक अवसंरचना विकसित करना तथा ब्रांडिंग पहलों को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में कपास क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? भारत में कपास क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? (2021)

(a) भूरी वन मृदा

(b) विदरी (फिशर) ज्वालामुखीय चट्टान

(c) ग्रेनाइट और शिस्ट

(d) शेल और चूना-पत्थर

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. निम्नलिखित विशेषताएँ भारत के एक राज्य की विशिष्टताएँ हैंः (2011)

- उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्द्धशुष्क है।

- उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है।

- उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है।

उपर्युक्त सभी विशिष्टताएँ निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं?

(a) आंध्र प्रदेश

(b) गुजरात

(c) कर्नाटक

(d) तमिलनाडु

उत्तर: (b)

प्रश्न 3. "यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। उसके लिये कठोर पाला हानिकारक है। विकास हेतु उसे कम-से-कम 210 पाला-रहित दिवसों और 50 - 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिये आदर्श रूप से अनुकूल है।" यह फसल निम्नलिखित में से कौन-सी है ?

(a) कपास

(b) जूट

(c) गन्ना

(d) चाय

उत्तर: A

मेन्स:

प्रश्न. भारत में अत्यधिक विकेंद्रीकृत सूती वस्त्र उद्योग के लिये कारकों का विश्लेषण कीजिये। (2013)