अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का मेगा डैम

- 30 Jul 2025

- 79 min read

प्रारंभिक:यारलुंग जांगबो नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। मुख्य:भारत-चीन संबंध, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की मेगा डैम/बाँध परियोजना, तिब्बत में चीन के नए बाँध निर्माण पर चिंताएँ |

स्रोत: हिन्दुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

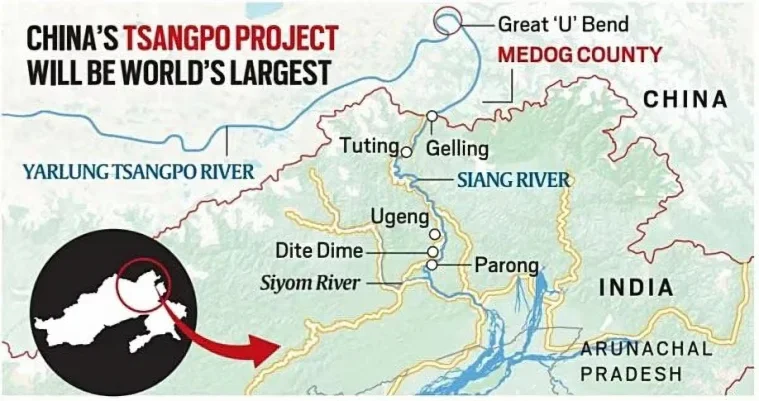

चीन तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी (जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है) पर एक 60,000 मेगावॉट की जलविद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित गेलिंग (Gelling) क्षेत्र के निकट बनाई जा रही है।

- इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2021 में की गई थी, जिसमें 5 कैस्केड (शृंखलाबद्ध) बाँधों का निर्माण शामिल है। यह परियोजना वर्ष 2030 तक पूरी होने की संभावना है।

- यह परियोजना थ्री जॉर्जेस डैम (विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत स्टेशन) से तीन गुना अधिक शक्तिशाली होगी।

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के मेगा डैम को लेकर भारत की प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- पारिस्थितिकीय और भूकंपीय जोखिम: यह क्षेत्र हिमालयी भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र (Seismically Active Himalayan Zone) में स्थित है, जहाँ भारतीय और यूरेशियाई प्लेटें आपस में मिलती हैं। इस कारण यह क्षेत्र भूकंप, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड्स) के लिये अत्यंत संवेदनशील है।

- यह परियोजना बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बन सकती है, ठीक उसी प्रकार जैसे थ्री जॉर्जेस डैम के निर्माण के दौरान हुआ था, जिसमें 13 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।

- यह बाँध एक प्रकार के "वॉटर बम" (Water Bomb) के रूप में कार्य कर सकता है, जिसे चीन भूराजनीतिक दबाव बनाने के हथियार (Weapon) की तरह इस्तेमाल कर सकता है। विशेष रूप से तब जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को निलंबित कर दिया है, ऐसे में यह स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है।

- जल विज्ञान एवं पर्यावरणीय प्रभाव: ब्रह्मपुत्र नदी कृषि, आजीविका और जैव विविधता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- अगर अचानक पानी छोड़ा गया या नदी का प्रवाह मोड़ा गया, तो इससे पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से सियांग क्षेत्र जैसे आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ आदि जनजाति (Adi Tribe) निवास करती है।

- परंपरागत ज्ञान की हानि: नदी प्रवाह के कृत्रिम नियंत्रण से स्थानीय समुदायों की पारंपरिक बाढ़ प्रबंधन प्रणालियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। इससे न केवल जलवायु आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, बल्कि सदियों पुराने ज्ञान और जीवनशैली भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं।

- कानूनी और राजनयिक कमियाँ: चीन की एकतरफा जल परियोजनाएँ भारत के नदी तटीय अधिकारों (Riparian Rights) की अवहेलना करती हैं। क्योंकि चीन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जल-साझेदारी संधि (water-sharing treaty) का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है।

- क्षेत्रीय जल और खाद्य सुरक्षा पर खतरा: यह बाँध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन तथा बाढ़ नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप जल, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे स्थानीय कृषि, आजीविका व खाद्य आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बाँध निर्माण पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है?

- सियांग अपर बहुद्देशीय परियोजना: भारत ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 11.2 गीगावॉट (GW) की जलविद्युत परियोजना की योजना बनाई है। यह परियोजना चीन द्वारा बनाए जा रहे बाँधों के जवाब में रणनीतिक एवं जल-सुरक्षा उपाय के रूप में विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य चीन के अपस्ट्रीम डैम से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करना और क्षेत्र की जल, ऊर्जा तथा पारिस्थितिकीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

- इस परियोजना में स्थानीय जनजातियों, विशेष रूप से आदि समुदाय की भागीदारी शामिल है।

- निगरानी और नदी का योगदान: भारत के पास ब्रह्मपुत्र बेसिन का केवल लगभग 34% हिस्सा है, फिर भी यह नदी के प्रवाह में 80% से अधिक का योगदान देता है, जिसका कारण है 2,371 मिमी वर्षा और हिमपिघलन, जबकि तिब्बत में केवल 300 मिमी वर्षा होती है।

- भारतीय सहायक नदियाँ, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम में, जल संसाधनों में 30% तथा जलविद्युत संभावनाओं में 41% का योगदान देती हैं, जिसमें अनेक चुनौतियों के बावजूद अरुणाचल प्रदेश की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

- प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजनाएँ:

- मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक: इस परियोजना का उद्देश्य ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस को संकोष और तीस्ता के माध्यम से गंगा से जोड़ना है।

- जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का लिंक: इस प्रस्ताव के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र को जोगीघोपा बैराज पर गंगा से फरक्का के पास जोड़ने की योजना है।

- राजनयिक वार्ता और विश्वास-निर्माण उपाय (CBMs): भारत ने चीन के साथ चीन की बुनियादी अवसरंचना और उसके बहाव पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में चिंता व्यक्त की।

- मार्च 2025 में बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ताएँ हुईं, जिनमें जल-साझाकरण और सीमा पर सैनिकों की वापसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

- विश्वास-निर्माण उपायों के अंतर्गत पर्यटक वीज़ा और पाँच वर्षों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू किया गया।

- मार्च 2025 में बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ताएँ हुईं, जिनमें जल-साझाकरण और सीमा पर सैनिकों की वापसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

चीन के ब्रह्मपुत्र बाँधों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिये भारत क्या उपाय कर सकता है?

- सामरिक जल अवसंरचना में तेज़ी लाना: भारत को अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग जलविद्युत परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करना चाहिये, जिसमें 300 मीटर ऊँचा बाँध प्रस्तावित है जो अपस्ट्रीम (ऊपरी धारा) के प्रवाह में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित कर सकता है।

- साथ ही, ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल भंडारण क्षमता का विस्तार करना भी आवश्यक है, जिससे चीन द्वारा की जा रही गतिविधियों से उत्पन्न बाढ़ और मौसमी जल संकट जैसी समस्याओं को कम किया जा सके।

- वैज्ञानिक एवं संस्थागत तैयारी को सुदृढ़ करना: चीन की बाँध-निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न पारिस्थितिकीय और भू-राजनीतिक जोखिमों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

- रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (IDSA) द्वारा रेखांकित की गई सिफारिशों के अनुसार, वास्तविक समय में डेटा मॉडलिंग और पूर्वानुमान विश्लेषण (Predictive Analytics) की संस्थागत क्षमताओं को मज़बूत करना आवश्यक है, जिससे जल के संभावित हथियारकरण की स्थिति में समय रहते प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके।

- अंतर्संयोजन और चैनल डायवर्जन योजनाओं को लागू करना: भारत को राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) की अंतर्संयोजन योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिये, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को गंगा बेसिन से जोड़कर अतिरिक्त जल को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित करेंगी।

- इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय जल-चैनल प्रणालियाँ मानसूनी जलभराव को नियंत्रित करने और बाढ़ की संवेदनशीलता को कम करने के लिये एक बफर के रूप में कार्य कर सकती हैं।

- राजनय और क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त करना: चीन ने वर्ष 2022 से भारत के साथ महत्त्वपूर्ण जलवैज्ञानिक (हाइड्रोलॉजिकल) डेटा साझा करना बंद कर दिया है।

- ब्रह्मपुत्र पर वर्ष 2002 से लागू समझौता ज्ञापन (MoU) जून 2023 में समाप्त हो गया और सतलुज नदी पर वर्ष 2005 में हुआ MoU नवंबर 2020 में समाप्त हो चुका है तथा तब से नवीनीकृत नहीं किया गया है।

- भारत को चाहिये कि वह चीन के साथ राजनयिक माध्यमों से संवाद को आगे बढ़ाए, ताकि डाउनस्ट्रीम (निचले प्रवाह) पर पड़ने वाले प्रभावों का सतत् मूल्यांकन करने हेतु वास्तविक समय में विस्तृत जल व परियोजना संबंधित डेटा प्राप्त किया जा सके।

- साथ ही, भूटान, बांग्लादेश और म्याँमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय समन्वय विकसित करना भी आवश्यक है, ताकि संयुक्त आपदा तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तथा साझा सीमावर्ती जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से संबंधित प्रमुख बिंदु

- उद्गम और प्रवाह: ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वतमाला में स्थित चेमायुंगदुंग हिमनद (ग्लेशियर) से होता है, जहाँ इसे यारलुंग सांगपो (Yarlung Tsangpo) कहा जाता है।

- यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से सियांग (या दिहांग) नाम से प्रवेश करती है, फिर असम से प्रवाहित होकर तीस्ता नदी से मिलकर बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। इसके बाद यह गंगा (पद्मा) से गोआलुंडो घाट के पास मिलती है और अंततः मेघना नदी में विलीन होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

- बेसिन (घाटी): ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का विस्तार तिब्बत (चीन), भूटान, भारत और बांग्लादेश तक है। भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नगालैंड और सिक्किम शामिल हैं।

- यह घाटी उत्तर और पश्चिम में हिमालय, पूर्व में पाटकै की पहाड़ियाँ, तथा दक्षिण में असम की पहाड़ियाँ से घिरी हुई है।

- ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2,900 किमी है, जिसमें से केवल 916 किमी भारत में बहती है।

(गंगा भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है।)

- प्रमुख सहायक नदियाँ:

- दाहिने तट की नदियाँ: लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी, मानस, तोर्सा, संकोश, तीस्ता

- बाएँ तट की नदियाँ: बुरीदीहिंग, देशांग, दीखो, धनसिरी (दक्षिण), कोपिली।

- पारिस्थितिक एवं जल-विज्ञान संबंधी महत्त्व: ब्रह्मपुत्र नदी घाटी भारत के कुल जल संसाधनों का 30% से अधिक और देश की लगभग 41% जलविद्युत क्षमता में योगदान करती है।

- यह काज़ीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे महत्त्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करती है।

- इस घाटी और उसके आसपास की पहाड़ियों में पतझड़ वाले वन (deciduous forests) पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

- यह काज़ीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे महत्त्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करती है।

- विशेषताएँ: माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तथा उमानंदा, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, दोनों ही असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं, जो इसकी विशिष्ट जल-प्रवाही संरचना को दर्शाते हैं।

और पढ़ें: भारत की सीमा पार नदियाँ

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. तीस्ता नदी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न . “चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिये उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है”। इस कथन के प्रकाश में उसके पडौसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (2017) |

.webp)