कृषि

व्यापार अनिश्चितता के दौरान कृषि-विपणन में सुधार

यह एडिटोरियल 07/04/2025 को द हिंदू बिज़नेस लाइन में प्रकाशित “The trade trap for Indian farmers” पर आधारित है। इस लेख में वैश्विक व्यापार बदलावों के बीच भारत के लघु किसानों के समक्ष बढ़ते जोखिमों को सामने लाया गया है, जो देश की वैश्विक महत्त्वाकांक्षाओं और घरेलू कृषि संकट के बीच के गंभीर अंतर को उजागर करता है।

प्रिलिम्स परीक्षा के लिये:अमेरिकन रेसिप्रोकल टैरिफ, भारत के FTA, 2018 की कृषि निर्यात नीति (AEP), कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC) सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, e-NAM मेन्स के लिये:भारतीय कृषि क्षेत्र पर वैश्विक व्यापार बदलाव के प्रभाव, भारतीय कृषि विपणन से जुड़े संरचनात्मक मुद्दे। |

व्यापार युद्धों, प्रतिशोधात्मक शुल्कों और नई व्यापार स्थितियों के कारण वैश्विक कृषि व्यापार में उल्लेखनीय बदलाव हो रहे हैं, जिससे भारत के 100 मिलियन से अधिक लघु किसान जोखिम में हैं। यद्यपि भारत अमेरिकन रेसिप्रोकल टैरिफ और यूरोपीय संघ व अन्य के साथ जटिल FTA वार्ताओं के मुद्दों को सुलझा रहा है, फिर भी इसे रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए कमज़ोर किसानों की रक्षा करने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत को कृषि को केवल कल्याण के बजाय एक उद्यम के रूप में देखते हुए, राज्य-स्तरीय कृषि दृष्टिकोण विकसित करके तथा किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिये तैयार करके अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है।

वैश्विक व्यापार बदलाव का भारतीय कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- बढ़ता संरक्षणवाद और व्यापार अवरोध: संरक्षणवाद की बढ़ती वैश्विक प्रवृत्ति (विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा) भारत के कृषि निर्यात के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है।

- टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के बढ़ने से भारत के कृषि उत्पाद, जैसे चावल, झींगा और मसाले, बढ़ती लागत एवं कम प्रतिस्पर्द्धात्मकता का सामना कर रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, अमेरिका ने भारतीय झींगा निर्यात पर 27% पारस्परिक शुल्क लगाया, जिससे तटीय किसानों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

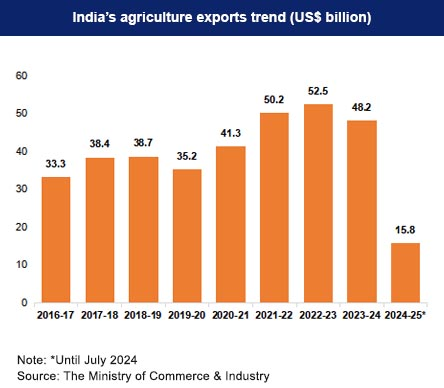

- भारत की कृषि और सहयोगी क्षेत्र में सत्र 2021-22 में 20.79% की वृद्धि हुई, लेकिन सत्र 2023-24 और 2024-25 के दौरान 8% की गिरावट आई।

- मूल्य-संवर्द्धित और प्रसंस्कृत कृषि निर्यात में पिछड़ना: वैश्विक मांग तेज़ी से उच्च मूल्य वाले प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की ओर स्थानांतरित हो रही है और भारत की कृषि निर्यात रणनीति को अभी इस प्रवृत्ति के अनुकूल होना शेष है।

- यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में भारत में अभी भी प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात से पूर्ण लाभ उठाने के लिये बुनियादी अवसंरचना एवं तकनीकी क्षमता का अभाव है।

- यद्यपि पिछले दो दशकों में कृषि निर्यात का कुल मूल्य लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, फिर भी मूल्य वर्द्धित उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है— वर्ष 2001 में 21% से वर्ष 2020-21 में लगभग 13% तक, जो -1.2% की औसत वार्षिक दर से घट रही है।

- कृषि निर्यात नीति (AEP)- 2018 ने उच्च मूल्य वाले प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ाने के लिये एक रोडमैप तैयार किया है, लेकिन इसका कार्यान्वयन धीमा रहा है।

- कृषि इनपुट के लिये विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता: व्यापार में वैश्विक बदलाव, उर्वरकों और मशीनरी जैसे महत्त्वपूर्ण कृषि इनपुट के लिये बाह्य बाज़ारों पर भारत की बढ़ती निर्भरता को भी उजागर करता है।

- यूक्रेन संघर्ष और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों ने कच्चे माल के लिये आयात पर भारत की निर्भरता को उजागर किया, जिसके कारण कीमतें आसमान छूने लगीं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से भारत में खाद्य तेल की कीमतों में 27% की वृद्धि हुई, जिससे उपभोक्ता व किसान समान रूप से प्रभावित हुए।

- यूक्रेन संघर्ष और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों ने कच्चे माल के लिये आयात पर भारत की निर्भरता को उजागर किया, जिसके कारण कीमतें आसमान छूने लगीं।

- मुक्त व्यापार समझौतों से बाधित घरेलू कृषि बाज़ार: न्यूज़ीलैंड और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर वार्ता भारतीय कृषि के लिये दोहरी चुनौती बन गई है।

- एक ओर, FTA नए बाज़ारों तक बेहतर अभिगम का वादा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर, वे घरेलू किसानों को सस्ते आयात के लिये विवश करते हैं, जिससे स्थानीय उत्पादन कमज़ोर हो सकता है।

- उदाहरण के लिये, न्यूज़ीलैंड के साथ प्रस्तावित FTA से भारत में सस्ते डेयरी उत्पादों की बाढ़ आ सकती है, जिससे भारत के 100 मिलियन डेयरी किसानों की आजीविका को नुकसान पहुँचेगा।

- कृषि में तकनीकी उन्नति और नवाचार: कृषि में तकनीकी नवाचार की ओर वैश्विक बदलाव भारत के लिये चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रदान करता है।

- यद्यपि भारत में कृषि संबंधी स्टार्ट-अप्स परिशुद्ध कृषि, सिंचाई प्रौद्योगिकियों और फसल-कटाई के बाद प्रसंस्करण में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत के किसानों को अभी भी प्रौद्योगिकी की कमी का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सीमित करता है।

- उदाहरण के लिये, स्टार्ट-अप्स में Waycool भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती कृषि स्टार्ट-अप और खाद्य वितरण कंपनी है।

- यद्यपि भारत में कृषि संबंधी स्टार्ट-अप्स परिशुद्ध कृषि, सिंचाई प्रौद्योगिकियों और फसल-कटाई के बाद प्रसंस्करण में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत के किसानों को अभी भी प्रौद्योगिकी की कमी का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सीमित करता है।

- जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति शृंखला जोखिम: जलवायु परिवर्तन वैश्विक कृषि व्यापार पैटर्न में एक प्रमुख व्यवधान है, जो भारत की कृषि उत्पादकता और वैश्विक मांग को पूरा करने की इसकी क्षमता को प्रभावित कर रहा है।

- अनियमित मानसून, बदलते तापमान और फसल पैटर्न में बदलाव भारत की कृषि आपूर्ति शृंखला को कमज़ोर कर रहे हैं, जो पहले से ही वैश्विक व्यापार परिवर्तनों के कारण दबाव में है।

- वर्ष 2021-22 में भारत के कृषि आयात में 50.56% की वृद्धि हुई है, जिसका आंशिक कारण जलवायु संबंधी कारकों के कारण स्थानीय आपूर्ति में कमी है।

- व्यापार विनियमों में स्थिरता की ओर वैश्विक बदलाव, जैसे कि यूरोपीय संघ की हरित शर्तें (पर्यावरण के अनुकूल तरीके), भारतीय किसानों पर और अधिक दबाव डाल सकती हैं, जो इन नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सुसज्जित नहीं हैं।

- वैश्विक कृषि बाज़ारों में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा: जैसे-जैसे कृषि व्यापार में ग्लोबल साउथ की हिस्सेदारी बढ़ रही है, भारत को पारंपरिक बाज़ारों में, विशेष रूप से चीन और ब्राज़ील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से, बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।

- यद्यपि चावल के विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2022 में लगभग 36% से बढ़कर वर्ष 2023 में लगभग 46% हो गई है, इसे दलहन और गेहूँ जैसे उत्पादों में तीव्र प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ रूस और कनाडा जैसे देश प्रमुख अभिकर्त्ता हैं।

भारतीय कृषि विपणन से जुड़े संरचनात्मक मुद्दे क्या हैं?

- खंडित एवं अकुशल आपूर्ति शृंखला: आपूर्ति शृंखला के विखंडन से अकुशलता, उच्च अपव्यय और लागत में वृद्धि होती है।

- एकीकृत आपूर्ति शृंखला अवसंरचना की कमी के कारण विलंब, कृषि उत्पादों का क्षय तथा वास्तविक काल में मांग एवं आपूर्ति के बीच संतुलन करने में विफलता होती है।

- परिणामस्वरूप, उपज का एक बड़ा हिस्सा (विशेषकर फल और सब्जियाँ जैसे उत्पाद) शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएँ, बर्बाद हो जाती हैं।

- भारत में बर्बाद होने वाले भोजन का 40% हिस्सा लगभग 92,000 करोड़/वर्ष के समतुल्य है। यह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% के बराबर है जो भारत में भोजन की बर्बादी के रूप में नष्ट हो जाता है।

- असंगठित कृषि बाज़ार: भारत के कृषि बाज़ार बड़े पैमाने पर असंगठित हैं, जिनमें मध्यवर्तियों की भारी उपस्थिति है जो मूल्य निर्धारण में हेरफेर करते हैं तथा किसानों की आय को कम करते हैं।

- ये मध्यवर्ती प्रायः किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें बाज़ार की गतिशीलता पर निर्भर होना पड़ जाता है, जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते।

- कृषि उपज बाज़ार समितियों में (APMC) सुधारों के लिये सरकार के हालिया प्रयास को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों के प्रभाव को कम करना और किसानों से उपभोक्ताओं के बीच सीधे लेन-देन को सक्षम बनाना है।

- RBI के एक दस्तावेज़ के अनुसार, घरेलू बाज़ार में उपभोक्ता के रुपए का 31%-43% हिस्सा किसानों को मिलता है।

- कृषि भंडारण और प्रसंस्करण के लिये अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना: भंडारण और प्रसंस्करण के लिये अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना भारत की कृषि विपणन प्रणाली में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

- अपर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं और सीमित प्रसंस्करण इकाइयों के कारण, कृषि उपज की एक बड़ी मात्रा कम कीमतों पर बेची जाती है।

- राष्ट्रीय शीत शृंखला विकास केंद्र (NCCD) के अनुसार, भारत को 35-40 मिलियन मीट्रिक टन शीत भंडारण की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास केवल 32 मिलियन मीट्रिक टन भंडारण स्थान ही उपलब्ध है।

- बुनियादी अवसंरचना की कमी से प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्द्धन की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा करने की भारत की क्षमता सीमित हो जाती है।

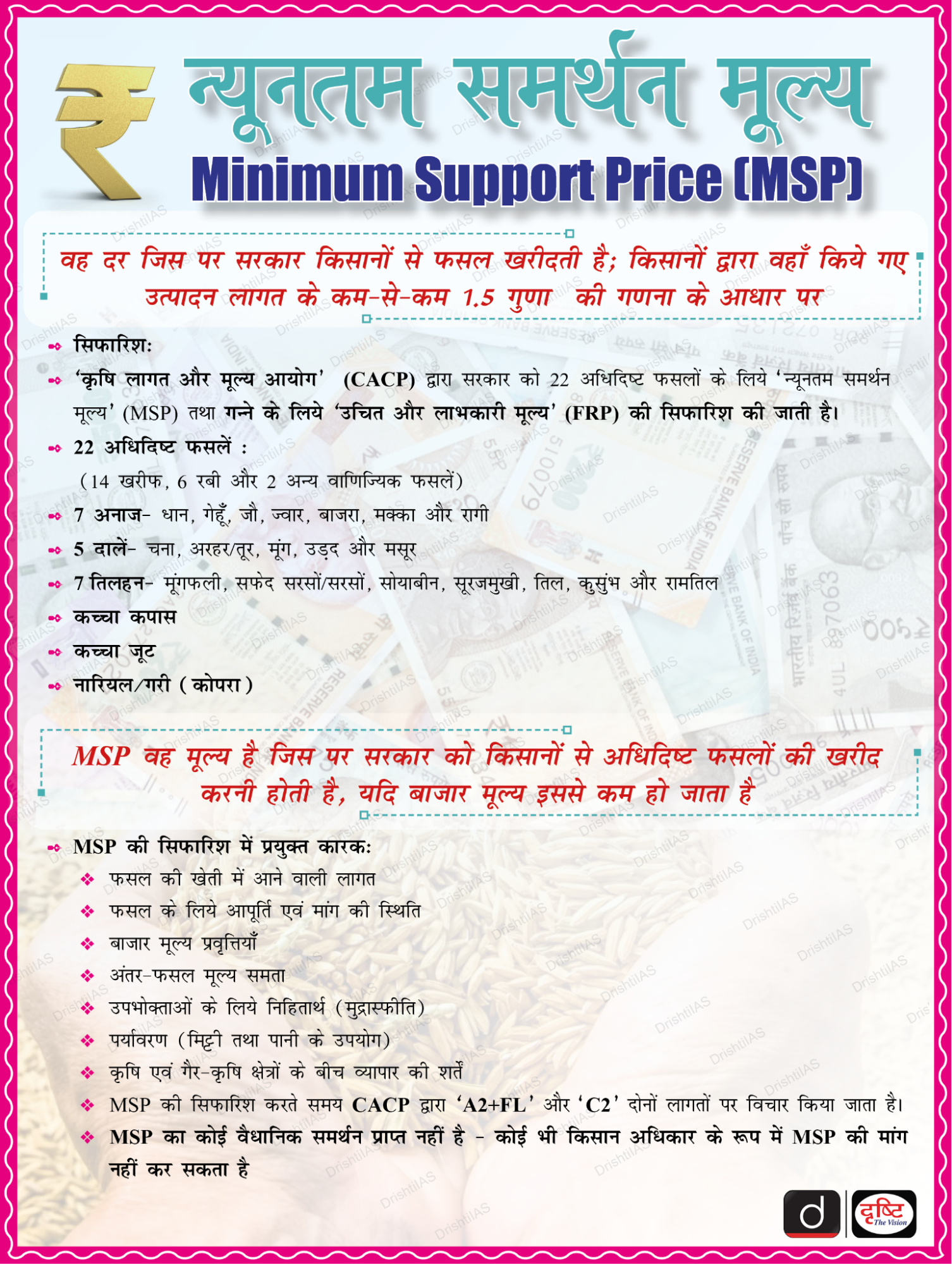

- सरकारी नीतियों और MSP में उतार-चढ़ाव: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में सरकारी नीतियों में लगातार बदलाव से कृषि विपणन में अस्थिरता उत्पन्न होती है तथा बाज़ार की गतिशीलता बाधित होती है।

- हाल के वर्षों में प्याज एवं गैर-बासमती चावल जैसी फसलों पर अचानक लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों (हालाँकि हाल ही में इन्हें हटा लिया गया है) के कारण बाज़ार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है।

- ये आकस्मिक नीतिगत बदलाव बाज़ार में अस्थिरता उत्पन्न करते हैं और कृषि में दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित करते हैं।

- हाल के वर्षों में प्याज एवं गैर-बासमती चावल जैसी फसलों पर अचानक लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों (हालाँकि हाल ही में इन्हें हटा लिया गया है) के कारण बाज़ार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है।

- बाज़ार एकाधिकार और अल्पाधिकारवादी व्यवहार: कुछ कृषि क्षेत्रों में, बड़े कॉर्पोरेट भागीदारों द्वारा बाज़ार एकाधिकार या अल्पाधिकारवादी व्यवहार की उपस्थिति प्रतिस्पर्द्धा को गंभीर रूप से सीमित करती है तथा उचित मूल्य निर्द्धारण को प्रभावित करती है।

- बीज, उर्वरक और यहाँ तक कि डेयरी जैसे क्षेत्रों में बड़ी कंपनियाँ बाज़ार के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करती हैं, जो प्रायः कीमतों और मार्जिन को निर्धारित करती हैं।

- वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उदय के बावजूद (e-NAM धीमी गति से आगे बढ़ रहा है), भारतीय किसानों को अभी भी आधुनिक विपणन चैनलों तक पहुँच नहीं है, जो उन्हें व्यापक उपभोक्ता आधार तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं।

- उदाहरण के लिये, सीमांत-लघु डेयरी किसान मिलकर भारत के दूध में केवल 60% का योगदान देते हैं, जो विनियमन-मुक्ति से पहले 90% था।

- अपर्याप्त ऋण और वित्तपोषण विकल्प: किसानों, विशेष रूप से लघु किसानों, जिनके पास परिसंपत्तियों और संपार्श्विक का अभाव है, के लिये ऋण एवं वित्तपोषण विकल्पों तक सीमित अभिगम के कारण कृषि विपणन गंभीर रूप से बाधित है।

- वित्तपोषण विकल्पों की कमी किसानों को अपनी उत्पादकता और विपणन क्षमता बढ़ाने के लिये बेहतर उपकरणों, मशीनरी या भंडारण सुविधाओं में निवेश करने से बाधित करती है।

- सभी गैर-संस्थागत उधारकर्त्ताओं में सीमांत किसान भी लगभग 71% हैं। पूंजी या अनौपचारिक चैनल की कमी किसानों के सामने अपनी विपणन क्षमताओं को बेहतर बनाने में आने वाली चुनौतियों को और भी बढ़ा देती है।

कृषि विपणन को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार जटिलताओं से निपटने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना: कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिये, भारत को कुशल शीत भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास में भारी निवेश करना होगा।

- एक मज़बूत और आधुनिक बुनियादी अवसंरचना नेटवर्क स्थापित करने से फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिलेगी।

- यह लक्ष्य कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सरकारी व निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे लघु किसानों एवं कृषि सहकारी समितियों के लिये इन सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

- बाज़ार संपर्क के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना: e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना और इन प्लेटफार्मों को क्षेत्रीय मंडियों के साथ एकीकृत करना कृषि विपणन को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है।

- किसानों को वास्तविक काल पर बाज़ार मूल्य उपलब्ध कराने, खरीदारों की एक विस्तृत शृंखला तक अभिगम और उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ने के अवसर प्रदान करने से पारदर्शिता में सुधार हो सकता है तथा मध्य्वर्तियों पर निर्भरता को समाप्त किया जा सकता है।

- इन डिजिटल पहलों के दायरे का विस्तार करने और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की पेशकश करने से किसान सशक्त बनेंगे, जिससे वे सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम होंगे तथा उनकी लाभप्रदता बढ़ेगी।

- कृषि निर्यात में विविधता लाना और मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना: भारत को अपने कृषि निर्यात में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये तथा चावल और मसालों जैसी पारंपरिक वस्तुओं से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद व अन्य विशिष्ट फसलों को इसमें शामिल करना चाहिये।

- किसानों, निर्यातकों और खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं के बीच मज़बूत संबंधों को बढ़ावा देकर भारत आपूर्ति शृंखला के विभिन्न चरणों में मूल्य संवर्द्धन कर सकता है।

- इसे कृषि निर्यात नीति (AEP) और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी पहलों के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है, जो एक साथ मिलकर उत्पाद नवाचार का समर्थन कर सकते हैं तथा वैश्विक बाज़ार मानकों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ सकती है।

- कृषि बाज़ारों में सुधार और बिचौलियों के प्रभाव को कम करना: भारत को कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) सुधारों का एक संशोधित संस्करण लाना चाहिये और निजी और अनुबंध कृषि बाज़ारों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिये।

- बिचौलियों के प्रभुत्व को कम करके किसान बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और आय स्थिरता में सुधार कर सकते हैं।

- राज्यों को आदर्श APMC सुधारों को लागू करने के लिये प्रोत्साहित करने तथा अधिक कृषक उत्पादक संगठन (FPO) के गठन से किसानों को अपनी उपज को एकत्रित करने, सौदाकारी शक्ति में सुधार करने एवं बड़े खरीदारों या निर्यातकों के साथ सीधे लेन-देन को सक्षम करने में मदद मिलेगी।

- संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और वैश्विक मानकों का अनुपालन करना: वैश्विक स्थिरता प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाने के लिये, भारत को किसानों को पर्यावरण अनुकूल और संधारणीय कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- इसमें जैविक कृषि को बढ़ावा देना, कीटनाशकों के प्रयोग को कम करना और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ाना शामिल है।

- इन प्रथाओं को AEP के तहत सब्सिडी या निर्यात लाभ जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों से जोड़कर, भारत न केवल वैश्विक पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि संधारणीय और जैविक उत्पादों के लिये विशिष्ट बाज़ार भी स्थापित कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति मज़बूत होगी।

- किसानों के लिये वित्तीय सहायता और ऋण तक अभिगम: औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किसानों को किफायती और समय पर ऋण तक पहुँच में सुधार करना कृषि विपणन को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं की पहुँच का विस्तार करना चाहिये तथा अधिक सुदृढ़ ऋण गारंटी योजनाएँ शुरू करनी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को प्रौद्योगिकी, बुनियादी अवसंरचना एवं बाज़ार पहुँच में निवेश के लिये आवश्यक पूंजी उपलब्ध हो।

- इन प्रयासों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के साथ जोड़ने से किसानों को ऋण का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे उत्पादन एवं विपणन क्षमताओं को बेहतर बनाने में निवेश कर सकें।

- कृषि व्यवसाय विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का लाभ उठाना: कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करने से अधिक कुशल एवं संधारणीय कृषि विपणन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिल सकती है।

- लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निजी भागीदारों के साथ सहयोग करके सरकार बाज़ार अभिगम बढ़ा सकती है, आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार कर सकती है तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को सुविधाजनक बना सकती है।

- इस साझेदारी दृष्टिकोण को बुनियादी अवसंरचना के निर्माण, मूल्यवर्द्धित उत्पादों के विकास और बाज़ार अभिगम के विस्तार, विशेष रूप से निर्यातोन्मुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

वैश्विक व्यापार जटिलताओं से निपटने के लिये, भारत को कल्याण-संचालित और उद्यम-उन्मुख कृषि मॉडल के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करना, निर्यात में विविधता लाना और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाना समुत्थानशक्ति एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये महत्त्वपूर्ण है। ऋण अभिगम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और FPO के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना उनकी बाज़ार उपस्थिति को बढ़ाएगा। वैश्विक व्यापार अवसरों का लाभ उठाते हुए आजीविका की रक्षा के लिये एक समग्र, किसान-केंद्रित रणनीति आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. बढ़ती वैश्विक व्यापार जटिलताओं के संदर्भ में, निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने में भारत के कृषि क्षेत्रक के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न 2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2014)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न 3. भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 5 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न 1. भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाइ.) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। (2016) प्रश्न 2. भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिये। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है ? (2017) |