भूगोल

केन-बेतवा लिंक परियोजना

प्रिलिम्स के लिये:केन-बेतवा लिंक परियोजना, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, केन नदी, बेतवा नदी, पन्ना टाइगर रिज़र्व मेन्स के लिये:नदियों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, सूखा और प्रावास निपटने के लिये नदी जोड़ो परियोजना, जल प्रबंधन |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

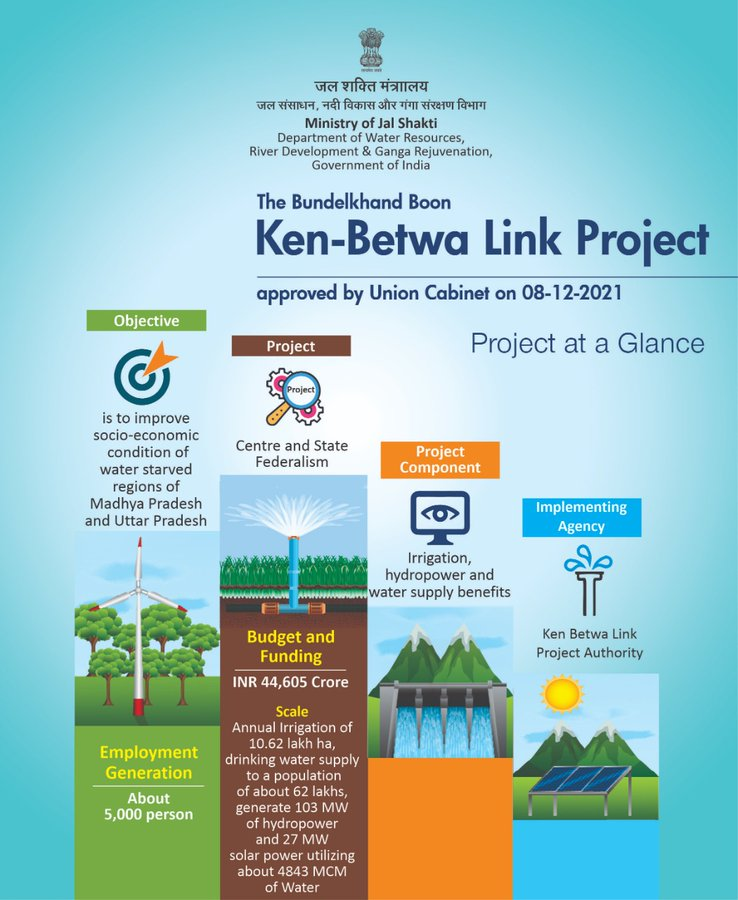

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project- KBLP) की आधारशिला रखी।

- नदियों को आपस में जोड़ने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के एक हिस्से के रूप में 45,000 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य बुंदेलखंड में जल आपूर्ति की कमी को दूर करना है।

नोट : KBLP के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने दौधन बाँध सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी, जो क्षेत्र की 11 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ पहुँचाएगी।

- प्रधानमंत्री ने ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया, जो नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना की मुख्य विशेषता क्या हैं?

- परिचय: KBLP, NPP के तहत भारत की पहली पहल है, जिसे वर्ष 1980 में नदियों को आपस में जोड़ने हेतु तैयार किया गया था, जिसे केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

- इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, यह दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं।

- परियोजना के चरण:

- प्रथम चरण: दौधन बाँध परिसर, निम्न-स्तरीय और उच्च-स्तरीय सुरंगों, केन-बेतवा लिंक परियोजना और बिजलीघरों का निर्माण।

- चरण II: ओर्र/ओर नदी (बेतवा की एक सहायक नदी) पर स्थित लोअर ओर्र बाँध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज का निर्माण

- लाभ:

- प्रतिवर्ष 6.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई।

- 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति।

- परियोजना में जल विद्युत उत्पादन (100 मेगावाट) और सौर ऊर्जा (27 मेगावाट) के प्रावधान शामिल हैं।

- बुंदेलखंड का महत्त्व: बुंदेलखंड एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 ज़िलों में फैला हुआ है।

- बुंदेलखंड लंबे समय से सूखाग्रस्त और जल की कमी से जूझ रहा है, जिससे रोज़गार हेतु लोगों का पलायन हो रहा है।

- KBLP पेयजल तक पहुँच को सुनिश्चित करता है, विश्वसनीय सिंचाई के साथ कृषि तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, जिससे प्रवासन में कमी आती है।

- आलोचकों द्वारा उठाई गई पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:

- आलोचकों ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से पन्ना टाइगर रिज़र्व पर, जिसका 10% से अधिक मुख्य क्षेत्र जलमग्न हो सकता है।

- आलोचकों का तर्क है कि इस परियोजना से बाघों, गिद्धों और अन्य प्रजातियों सहित वन्यजीव आवासों को काफी नुकसान हो सकता है।

- 23 लाख से अधिक वृक्षों के काटे जाने की आशंका है, तथा निर्माण गतिविधियों से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

- सरकारी प्रतिक्रिया: सरकारी तंत्र द्वारा आश्वासन दिया गया कि परियोजना निर्माण में पन्ना टाइगर रिज़र्व के वन्य जीवन के संरक्षण पर विचार किया जाएगा तथा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उपाय लागू किये जाएंगे।

केन और बेतवा नदियों के बारे में मुख्य तथ्य

- केन नदी: केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैमूर पहाड़ियों की उत्तर-पश्चिमी ढलान पर अहिरगवां गाँव के पास से निकलती है।

- यह नदी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के निकट चिल्ला गाँव में यमुना में मिल जाती है।

- केन नदी दुर्लभ साझर पत्थर के लिये जानी जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बावस, देवर, कैथ, कोपरा और बेयरमा शामिल हैं।

- बेतवा नदी: बेतवा, मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है, बुंदेलखण्ड से होकर बहती है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिलती है।

- बेतवा की प्रमुख सहायक नदियाँ नुआन, उर और धसान हैं। प्राचीन काल में बेतवा को वेत्रवती के नाम से जाना जाता था।

भारत में नदी-जोड़ो परियोजनाओं की उत्पत्ति

- सर आर्थर कॉटन (19 वीं शताब्दी): नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य नौवहन और सिंचाई के लिये गंगा और कावेरी को जोड़ना था।

- पेरियार परियोजना, जिसका निर्माण वर्ष 1895 में किया गया था, एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो केरल में पेरियार नदी बेसिन से जल को तमिलनाडु में वैगई नदी बेसिन तक ले जाती है।

- राष्ट्रीय जल ग्रिड: तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री डॉ. के.एल. राव ने 1970 के दशक में राष्ट्रीय जल ग्रिड के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।

- इसका उद्देश्य जल-अधिशेष क्षेत्रों से जल-कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करना है।

- गारलैंड नहर: कैप्टन दिनशॉ जे दस्तूर ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल के पुनर्वितरण के लिये गारलैंड नहर का प्रस्ताव रखा।

- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980): वर्ष 1980 में तैयार की गई, जिसका उद्देश्य अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण था।

- वर्ष 1982 में नदियों को जोड़ने के लिये जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) की स्थापना की गई थी।

नदियों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) क्या है?

- परिचय: सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा वर्ष 1980 में तैयार की गई NPP का उद्देश्य जल के अंतर-बेसिन हस्तांतरण के माध्यम से जल संसाधनों का विकास करना है।

- NPP के अंतर्गत नदियों को जोड़ने का कार्य NWDA को सौंपा गया है।

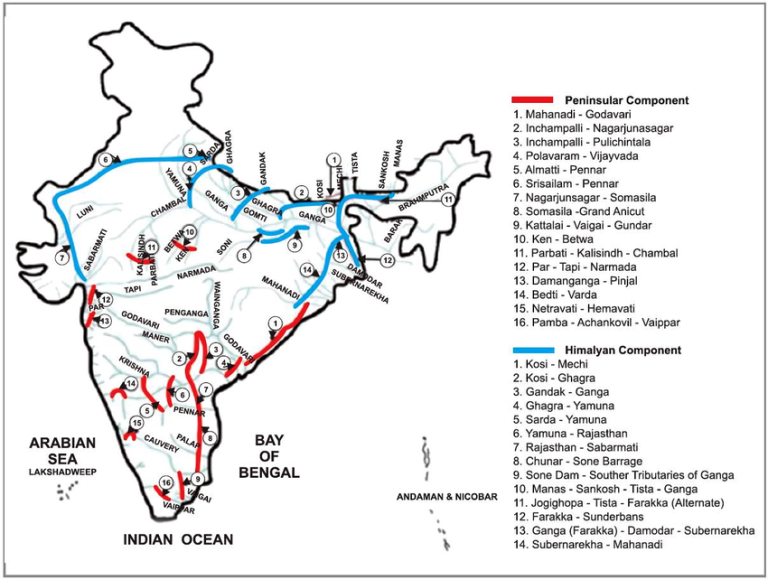

- घटक: योजना के दो मुख्य घटक हैं: हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ विकास।

- 30 लिंक परियोजनाएँ: प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16, हिमालयी घटक के अंतर्गत 14।

- प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक: दक्षिणी और मध्य भारत में नदियों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख परियोजनाओं में महानदी-गोदावरी, गोदावरी-कृष्णा और केन-बेतवा लिंक शामिल हैं।

- हिमालयी नदी विकास घटक: इसका उद्देश्य गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष जल को पश्चिमी क्षेत्रों की ओर मोड़ना है। इससे संबंधित उल्लेखनीय परियोजनाओं में कोसी-घाघरा एवं गंडक-गंगा लिंक शामिल हैं।

- महत्त्व: यह राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जल की कमी को दूर करने पर केंद्रित है।

- इससे सिंचाई में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी।

- इससे माल ढुलाई के लिये अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा मिलने के साथ भूजल की कमी को कम करने तथा समुद्र में प्रवाहित होने वाले मीठे जल का उपयोग करने के क्रम में सतही जल के उपयोग को महत्त्व मिलेगा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में नदियों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को बताते हुए धारणीय जल प्रबंधन हेतु इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिये? |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न: नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल-परिवहन जैसी बहु-आयामी अंतर्संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परिक्षण कीजिये। (2020) |

भारतीय समाज

घरेलू प्रवास पर EAC-PM रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:प्रवासन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड मेन्स के लिये:घरेलू प्रवास में कमी और इसके निहितार्थ, भारत में प्रवासन, भारत में प्रवासियों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

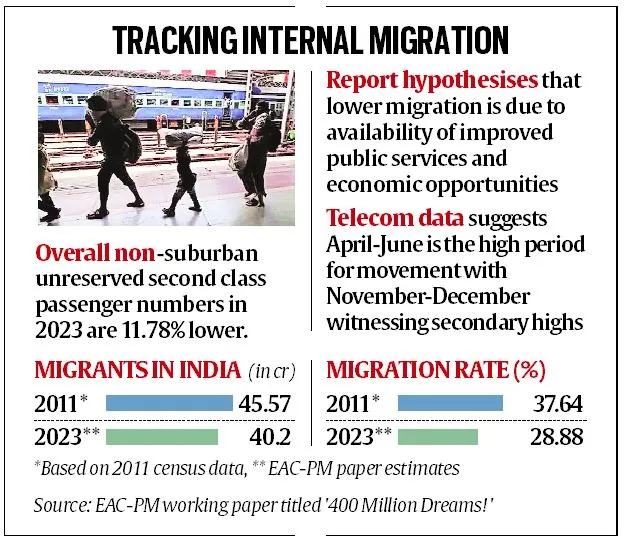

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने "400 मिलियन ड्रीम्स!" शीर्षक से एक कार्यपत्र जारी किया है, जिसमें वर्ष 2011 से घरेलू प्रवास में आई 12% की गिरावट पर प्रकाश डाला गया है।

- यह बदलाव व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाता है, जिसका श्रेय पारंपरिक रूप से उच्च प्रवास स्रोत वाले क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक अवसरों एवं बुनियादी ढाँचे को दिया गया है।

घरेलू प्रवास पर EAC-PM रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- प्रवास में कमी: भारत में घरेलू प्रवासियों की संख्या में वर्ष 2011 से 12% की कमी आई है वर्ष 2023 के अनुसार प्रवासियों की अनुमानित संख्या 40.20 करोड़ है।

- यह जनगणना 2011 के अनुसार 45.58 करोड़ प्रवासियों से 11.78% कम है।

- प्रवास दर (किसी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले और जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर) वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या की 37.64% से घटकर वर्ष 2023 में 28.88% हो गई है, जो प्रवास में कमी का संकेत है।

- प्रवास गतिशीलता:

- प्रवास का शहरी संकेंद्रण: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर प्रवासियों के लिये प्राथमिक गंतव्य बने हुए हैं।

- महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कुल प्रवासियों के प्रतिशत हिस्से में कमी देखी गई है।

- प्रवासियों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाले राज्य: पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में प्रवासियों को आकर्षित करने में सबसे अधिक वृद्धि हुई है।

- मुंबई, बंगलुरू शहरी और हावड़ा सबसे अधिक प्रवासी आगमन को आकर्षित करने वाले शीर्ष ज़िलों में शामिल हैं।

- उभरते प्रवासन मार्ग: प्राथमिक प्रवासन गलियारों में उत्तर प्रदेश-दिल्ली, गुजरात-महाराष्ट्र, तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और बिहार-दिल्ली शामिल हैं।

- मौसमी प्रवास प्रवृत्तियाँ: प्रवास अप्रैल से जून के दौरान सर्वाधिक होता है, तथा नवंबर-दिसंबर में यह अधिक होता है, जो संभवतः त्यौहारों और विवाहों के कारण होता है।

- जनवरी में प्रवास का स्तर सबसे कम होता है, जो एक मौसमी पैटर्न का संकेत देता है।

- प्रवास में कमी के कारण: घरेलू प्रवास में कमी का श्रेय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आर्थिक अवसरों में सुधार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के माध्यम से उन्नत बुनियादी ढाँचे, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा, तथा प्रवास-मूल क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शिक्षा और कनेक्टिविटी में प्रगति को दिया जाता है।

प्रवास

- प्रवासन से तात्पर्य लोगों के अपने निवास स्थान से नए स्थान पर, या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार या किसी राज्य के भीतर स्थानांतरण से है।

- यद्यपि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग दीर्घकालिक प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कम से कम 12 महीने तक अपने मूल देश से बाहर रहता है।

- प्रवास के दो प्राथमिक प्रकार: अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में राज्य की सीमाओं को पार करके किसी अन्य देश में न्यूनतम अवधि तक रहना शामिल है, जबकि आंतरिक प्रवास उसी देश के भीतर होता है।

- शहरीकरण आंतरिक प्रवास का एक विशिष्ट रूप है, जहाँ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं।

घरेलू प्रवास में कमी के क्या निहितार्थ हैं?

- आर्थिक निहितार्थ: प्रवास में कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी हो सकती है, विशेष रूप से उन उद्योगों में जो प्रवासी श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

- इससे उन क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ सकती है, लेकिन उत्पादन लागत भी बढ़ सकती है और प्रतिस्पर्द्धा कम हो सकती है।

- छोटे शहरों में बेहतर आर्थिक अवसर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आय असमानता को कम कर सकते हैं। कार्यबल के अपने गृह क्षेत्रों में रहने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

- सामाजिक निहितार्थ: प्रवासन में कमी से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे की मांग बढ़ सकती है।

- हालाँकि, इससे शहरी केंद्रों में बेहतर रोज़गार और शिक्षा के अवसरों तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- यदि परिवार के पुरुष सदस्यों के लिये प्रवास के अवसर कम हो जाएँ, तो परंपरागत रूप से यहीं रहने वाली महिलाओं को लंबे समय तक आर्थिक निर्भरता का सामना करना पड़ सकता है।

- जनसांख्यिकीय प्रभाव: शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के कम पलायन से शहरीकरण प्रभावित हो सकता है, जिससे शहरों की आर्थिक गतिशीलता प्रभावित हो सकती है।

- मेट्रो शहरों में जनसंख्या वृद्धि में कमी से उनके उपभोक्ता आधार और आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

- नीति और शासन संबंधी निहितार्थ: कम प्रवास दर शहरी क्षेत्रों पर दबाव को कम कर सकती है, जिससे संभावित रूप से भीड़भाड़, आवास की कमी और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव जैसी समस्याएँ कम हो सकती हैं।

- रोज़गार पलायन को कम करने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) जैसी राष्ट्रीय रोज़गार योजनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने से स्थानीय भूमि और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ विकसित हो सकती हैं।

प्रवासियों के कल्याण हेतु भारत की पहल:

- पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYM)

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)

- वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)

- 'मेरा राशन मोबाइल' एप्लीकेशन

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)

- EAC-PM एक स्वतंत्र सलाहकार निकाय है, जो भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित सलाह प्रदान करता है।

- इसके कार्यक्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित मुद्दों का विश्लेषण और सलाह देना, व्यापक आर्थिक मामलों पर विचार करना तथा प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना शामिल है।

- EAC-PM की भूमिका सलाहकारी और गैर-बाध्यकारी है, तथा रिपोर्टों, प्रस्तुतियों और हितधारकों के साथ संवाद के माध्यम से जनता के बीच आर्थिक समझ को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त प्रयास भी किये जाते हैं।

- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) प्रशासनिक और तार्किक सहायता के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में घटते घरेलू प्रवास के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। यह क्षेत्रीय विकास और शहरीकरण के रुझानों को कैसे प्रभावित करता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:प्रश्न. भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न मुख्य सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ क्या हैं? (2021) प्रश्न. पिछले चार दशकों में भारत के अंदर और बाहर श्रम प्रवास के रुझानों में बदलाव पर चर्चा कीजिये। (2015) |

भारतीय राजव्यवस्था

डॉ. मनमोहन सिंह

प्रिलिम्स के लिये:डॉ. मनमोहन सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सूचना का अधिकार, पद्म विभूषण, भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता मेन्स के लिये:1991 के आर्थिक सुधारों का भारत के विकास पर प्रभाव, शासन में ईमानदारी |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रमुख वास्तुकार डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ।

डॉ. मनमोहन सिंह कौन थे?

- प्रारंभिक जीवन: डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पंजाब (अब पाकिस्तान में) में हुआ था, उनका जीवन 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद के हालातों से प्रभावित था, जिसके कारण उनका परिवार भारत आ गया।

- उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की, पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और बाद में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में डी.फिल. की उपाधि प्राप्त की।

- उनकी डॉक्टरेट थीसिस 1951-1960 के बीच भारत के निर्यात प्रदर्शन पर केंद्रित थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके भावी योगदान की नींव रखी।

- सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षण पदों पर कार्य किया तथा भावी नीति निर्माताओं को आकार दिया।

- साहित्यिक योगदान: भारत की निर्यात प्रवृत्तियाँ (India’s Export Trends) और आत्मनिर्भर विकास की संभावनाएँ (Prospects for Self-Sustained Growth)।

- आर्थिक प्रशासन: मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामलों के सचिव, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष सहित महत्त्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्य किया।

- RBI गवर्नर (वर्ष 1982-1985) के रूप में सिंह ने वित्तीय स्थिरता और नीति अनुशासन पर ज़ोर दिया।

- वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार: वर्ष 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान वित्तमंत्री के रूप में (विदेशी मुद्रा भंडार केवल 15 दिनों के आयात के वित्तपोषण के लिये पर्याप्त था), तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने वित्तमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के साथ मिलकर LPG सुधार (उदारीकरण, निज़ीकरण और वैश्वीकरण) (राव-मनमोहन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है) आरंभ किया।

- डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रमुख सुधारों को लागू किया, जिनमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिये रुपए का अवमूल्यन और औद्योगिक बाधाओं को कम करने के लिये लाइसेंस राज को खत्म करना शामिल था।

- उन्होंने वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिये विदेशी निवेश नीतियों को भी उदार बनाया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकसित करने में मदद मिली।

- प्रधानमंत्री के रूप में योगदान (वर्ष 2004-2014): भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद भारत के तीसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर, जो वर्तमान में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं)। उन्हें प्रभावी शासन के साथ गठबंधन राजनीति को संतुलित करने के लिये जाना जाता था।

- भारत ने सतत् आर्थिक विकास का अनुभव किया तथा उनके प्रथम कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था में वार्षिक रूप में 8-9% की दर से वृद्धि हुई।

- भारत वर्ष 2007 में विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा और डॉ. सिंह ने वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारत का नेतृत्व किया।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) जैसे प्रमुख कानून उनके पहले कार्यकाल के दौरान पारित किये गए थे।

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 उनके दूसरे कार्यकाल के महत्त्वपूर्ण कानून थे, जो समानता और न्याय पर केंद्रित थे।

- भारत ने सतत् आर्थिक विकास का अनुभव किया तथा उनके प्रथम कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था में वार्षिक रूप में 8-9% की दर से वृद्धि हुई।

- विदेश नीति और वैश्विक संबंध: मनमोहन सिंह ने भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते (2008) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अमेरिका और अन्य देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग को सुविधाजनक बनाया।

- उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा साइप्रस में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (1993) और वियना में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन (1993) में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- पुरस्कार: पद्म विभूषण (1987), जवाहरलाल नेहरू बिर्थ बर्थ सेंटेनरी अवार्ड (1995), तथा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्तमंत्री पुरस्कार एशिया मनी (1993, 1994) और यूरो मनी (1993) से सम्मानित हुए।

- वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एडम स्मिथ पुरस्कार (1956) और राइट पुरस्कार (1955) से भी सम्मानित हुये।

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व से क्या सबक लिया जा सकता है?

- शैक्षणिक उत्साह नीति की व्यावहारिकता: मनमोहन सिंह की आर्थिक पृष्ठभूमि ने यह सुनिश्चित किया कि उनके विकल्प कठोर सिद्धांत और अनुभवजन्य आँकड़ों द्वारा समर्थित थे, जिससे उनके कार्यक्रम दीर्घकालिक और सफल रहे।

- संवाद और शिक्षा में उनका विश्वास एक परामर्शात्मक नेतृत्व शैली में परिवर्तित हो गया, जहाँ वे सुलभ थे तथा विविध क्षेत्रों से विचारों के लिये खुले थे।

- सिद्धांतों के साथ व्यावहारिकता का संतुलन: उन्होंने व्यवधानों को न्यूनतम करने के लिये क्रमिक, सामाजिक रूप से स्वीकार्य सुधारों पर ज़ोर दिया, जैसे कि वर्ष 1991 में सावधानीपूर्वक चरणबद्ध आर्थिक उदारीकरण।

- समानता के प्रति प्रतिबद्धता: मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम और शिक्षा के अधिकार जैसे अधिकार-आधारित पहलों के माध्यम से समावेशी विकास का समर्थन किया, साथ ही बाज़ार-उन्मुख सुधारों का भी समर्थन किया।

- ईमानदारी और नैतिक नेतृत्व: अपनी मज़बूत नैतिक छवि के लिये जाने जाने वाले सिंह ने भ्रष्टाचार से ग्रस्त व्यवस्था में ईमानदारी बनाए रखी तथा सभी राजनीतिक दलों के बीच सम्मान अर्जित किया।

- हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला (1992) जैसे नैतिक मुद्दों पर इस्तीफा देने की उनकी तत्परता से सामाजिक सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश पड़ता है।

- संस्थाओं को मज़बूत बनाना: सिंह RBI और योजना आयोग जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाने में विश्वास करते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी नीतियाँ स्वतंत्र एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हों।

- उनके कार्यकाल में सेवा कर लागू करना, तदर्थ राजकोषीय बिलों को समाप्त करना तथा भारत के कर ढाँचे का आधुनिकीकरण जैसे प्रणालीगत परिवर्तन हुए, जो उनके कार्यकाल के बाद भी जारी रहे।

- प्रतिकूल परिस्थितियों में नेतृत्व: राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सिंह ने शांत एवं केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखा। वर्ष 2014 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की हार सहित राजनीतिक असफलताओं को बेहतर रूप से प्रबंधित करने से एक सम्मानित नेता के रूप में उनकी विरासत मज़बूत हुई।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: राव मनमोहन मॉडल के महत्त्व को बताते हुए भारत को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में निम्नलिखित में से क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ है? (2017)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 4 उत्तर: (b) प्रश्न. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियेः (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

.png)