भारतीय अर्थव्यवस्था

सिल्वर इकॉनमी

प्रिलिम्स के लिये: सिल्वर इकॉनमी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, अटल पेंशन योजना, SACRED पोर्टल

मेन्स के लिये: भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव और उनका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, सिल्वर इकॉनमी का महत्त्व और भारत में विकास के प्रमुख कारक।

चर्चा में क्यों?

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस (World Senior Citizen Day) प्रतिवर्ष 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को स्वीकार करने, वैश्विक स्तर पर उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सिल्वर इकॉनमी के बढ़ते महत्त्व को उजागर करने के लिये मनाया जाता है।

नोट: विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान करने और उनके लिये सहायक नीतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्धारित किया।

- यह अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस से अलग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्तूबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस’ के रूप में घोषित किया था, जिसे पहली बार वर्ष 1991 में मनाया गया था।

सिल्वर इकॉनमी क्या है?

- परिचय: यह वरिष्ठ नागरिकों के लिये सभी आर्थिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है।

- भारत के लिये महत्त्व: जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह (2020) के अनुसार, भारत की बुजुर्ग आबादी 2011 में 103.8 मिलियन (जनसंख्या का 8.6%) से बढ़कर वर्ष 2031 तक 193.4 मिलियन हो जाएगी।

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2050 तक दोगुना होकर कुल जनसंख्या के 20% से अधिक होने का अनुमान है, जो वर्ष 2046 तक बच्चों (0-15 वर्ष) से अधिक हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिक अब आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नागरिक बनते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, बीमा, आवास और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

- सिल्वर इकॉनमी विकास के मुख्य चालक:

- सक्रिय वृद्धावस्था (Active Aging): भारत अब सक्रिय वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, जहाँ वरिष्ठ नागरिक पहले से अधिक स्वस्थ, स्वतंत्र, और आश्रित नहीं, बल्कि योगदानकर्त्ता के रूप में देखे जा रहे हैं। 45 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के पेशेवर आज भारत के सबसे संपन्न वर्ग में आते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वरिष्ठ नागरिक अब एक महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता वर्ग बन चुके हैं।

- पिछली पीढ़ियों के विपरीत, आज के वरिष्ठ नागरिक तेज़ी से कार्यबल का हिस्सा बन रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्य जोड़ रहे हैं।

- घरेलू देखभाल सेवाएँ: भारत में 75% से अधिक वरिष्ठ नागरिक दीर्घकालिक (क्रॉनिक) बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे घर-आधारित स्वास्थ्य सेवा की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।

- स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी: टेलीहेल्थ, रिमोट मॉनिटरिंग और पहनने योग्य उपकरण (फॉल डिटेक्टर, जीपीएस ट्रैकर, आपातकालीन अलर्ट) बुजुर्गों की देखभाल में बदलाव ला रहे हैं।

- केवल वैश्विक रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग बाज़ार के ही 12.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate- CAGR) से बढ़ने का अनुमान है, और यह वर्ष 2030 तक ₹56.94 बिलियन तक पहुँच सकता है।

- आयुष आधारित सेवाएँ: आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के प्रति प्राथमिकता बढ़ रही है, विशेष रूप से रोकथाम संबंधी देखभाल के लिये, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव न्यूनतम होते हैं।

- समग्र स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, यह क्षेत्र भविष्य में मज़बूत विकास क्षमता रखता है।

- सक्रिय वृद्धावस्था (Active Aging): भारत अब सक्रिय वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, जहाँ वरिष्ठ नागरिक पहले से अधिक स्वस्थ, स्वतंत्र, और आश्रित नहीं, बल्कि योगदानकर्त्ता के रूप में देखे जा रहे हैं। 45 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के पेशेवर आज भारत के सबसे संपन्न वर्ग में आते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वरिष्ठ नागरिक अब एक महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता वर्ग बन चुके हैं।

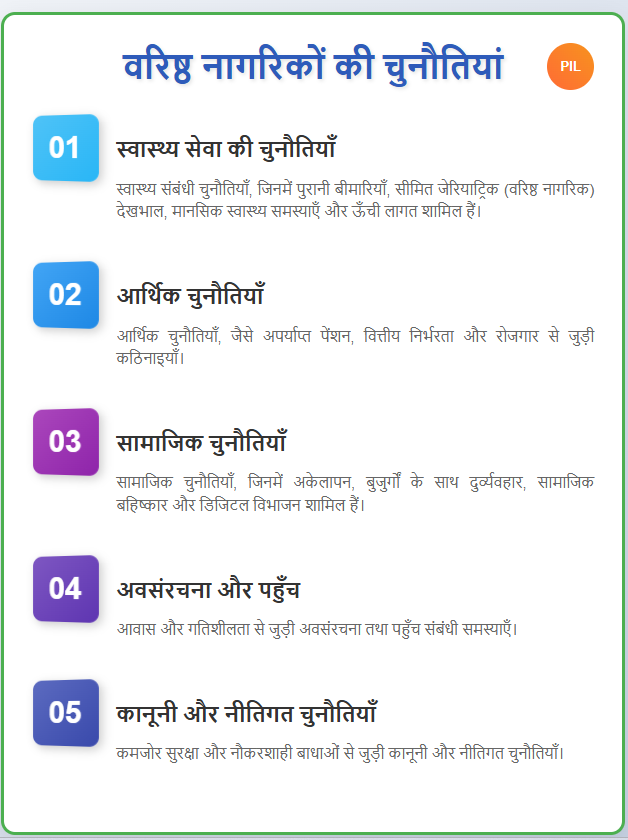

भारत की सिल्वर इकॉनमी में चुनौतियाँ क्या हैं?

- स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल: सीमित वृद्ध रोगी देखभाल सुविधाएँ, उच्च व्यक्तिगत व्यय और कम बीमा कवरेज (केवल लगभग 18% भारतीय वरिष्ठ नागरिक बीमित हैं) किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सीमित करते हैं।

- वित्तीय असुरक्षा: बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के पास पेंशन या बचत नहीं है, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, जिससे वे परिवार के समर्थन पर निर्भर रह जाते हैं।

- डिजिटल विभाजन: कम डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच वरिष्ठ नागरिकों को टेलीमेडिसिन, ई-कॉमर्स या डिजिटल वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने से रोकती है।

- सामाजिक अलगाव: संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना, शहरीकरण तथा बदलती पारिवारिक संरचनाएँ वरिष्ठ नागरिकों में अकेलेपन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाती हैं।

- नीति और बुनियादी अवसंरचना में अंतराल: आयु-मैत्रीपूर्ण अवसंरचना (आवास, परिवहन, सार्वजनिक स्थान) की अनुपस्थिति और वरिष्ठ देखभाल के लिये लक्षित नीतियों की कमी विकास को धीमा कर देती है।

- कार्यबल में बाधाएँ: सक्रिय उम्र बढ़ने की क्षमता के बावजूद, आयु आधारित रूढ़िवाद और अनुकूल कार्य मॉडल की कमी वरिष्ठ नागरिकों के लिये रोज़गार के अवसरों को सीमित करती है।

- जागरूकता और पहुँच: स्वास्थ्य बीमा, आयुष अभ्यास और सरकारी योजनाओं के बारे में सीमित जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध सहायता प्रणालियों तक पहुँचने से रोकती है।

भारत की सिल्वर इकॉनमी को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है?

- स्वास्थ्य-केंद्रित सुधार: वृद्ध रोगी देखभाल सेवाओं का विस्तार करें, जिसमें रोकथाम, संवर्धन, उपचार और पुनर्वास पर ध्यान दिया जाएँ। वरिष्ठ नागरिकों तथा देखभालकर्त्ताओं के बीच स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देना ताकि स्वयं-देखभाल और समय पर हस्तक्षेप को प्रोत्साहन मिले।

- वृद्धों के समग्र स्वास्थ्य कवरेज के लिये वरिष्ठ देखभाल को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) में एकीकृत करना।

- वित्तीय सुरक्षा सुधार: आयु-विशिष्ट बीमा उत्पाद तैयार करें ताकि व्यक्तिगत व्यय को कम किया जा सके।

- विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिये अटल पेंशन योजना (APY) के तहत पेंशन कवरेज का विस्तार करना।

- वृद्धों की आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये SACRED पोर्टल के तहत पुन: कौशल विकास और अनुकूल रोज़गार अवसरों को बढ़ावा देना।

- सामाजिक समावेशन और समर्थन: अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिये सामाजिक सहभागिता तथा सहकर्मी-समर्थन नेटवर्क को बढ़ावा देना।

- समुदायों को वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं, गरिमा और संवेदनशीलताओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

- वृद्ध-मैत्रीपूर्ण अवसंरचना और आवास: आयु-अनुकूल सार्वजनिक स्थान, आवास और परिवहन प्रणाली का विकास करना।

- डिजिटल समावेशन सुधार: विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करके डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करना। स्वास्थ्य, वित्त और सामाजिक सेवाओं के लिये उपयोगकर्त्ता-अनुकूल तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रदान करना।

- आर्थिक और बाज़ार सुधार: वरिष्ठ देखभाल अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिये SAGE प्रोग्राम के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- लक्षित फंडिंग और इनक्यूबेशन समर्थन के माध्यम से सिल्वर इकॉनमी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना।

- वरिष्ठ नागरिकों को मुख्य प्रवाह की आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना, चाहे वे उपभोक्ता के रूप में हों या योगदानकर्त्ता के रूप में।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सिल्वर इकॉनमी भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। इस संभावनाओं को विकसित करने वाले कारकों और इसे साकार करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2008)

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के सभी नागरिक इस योजना के पात्र हैं।

- इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्रति लाभार्थी 300 प्रति माह की दर से है। योजना के तहत राज्यों से समतुल्य राशि देने का आग्रह किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

मेन्स:

प्रश्न. सुभेद्य वर्गों के लिये क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। (2019)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता

प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, गगनयान, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान-3, बाह्य अंतरिक्ष संधि

मेन्स के लिये: भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति और उसके निहितार्थ, अंतरिक्ष अन्वेषण में उभरती वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा

चर्चा में क्यों?

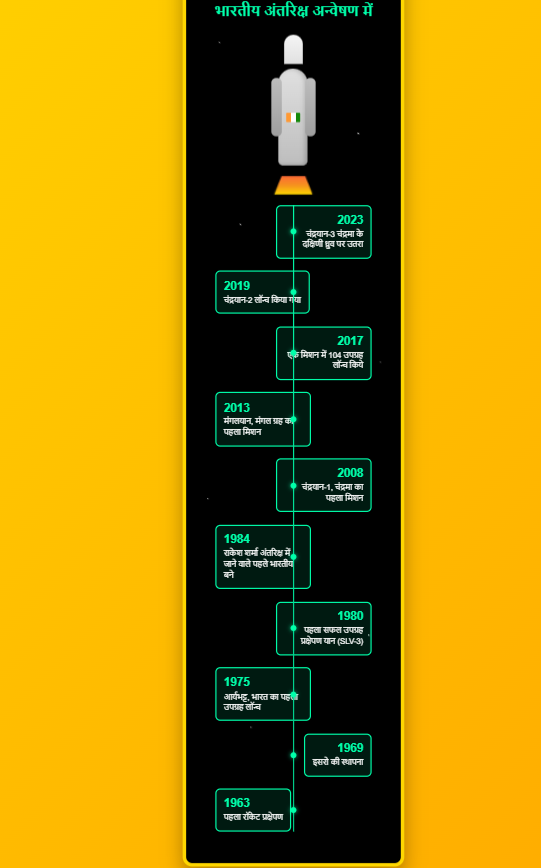

23 अगस्त को भारत ने अपना दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, जिसमें आगामी मिशनों जैसे गगनयान और भारत अंतरिक्ष स्टेशन को उजागर किया गया।

- हालाँकि भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अभाव से इसकी वाणिज्यिक, नवीन और वैश्विक महत्त्वाकांक्षाओं में कमी आने का खतरा है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

- भारत ने चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती के उपलक्ष्य में 23 अगस्त, 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day- NSD) मनाया।

- यह दिवस भारत की अंतरिक्ष क्षमता को प्रदर्शित करता है और भावी पीढ़ियों को STEM को अपनाने के लिये प्रेरित करता है।

भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता क्यों है?

- वैश्विक प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करना: भारत बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 और संबंधित संयुक्त राष्ट्र समझौतों का हस्ताक्षरकर्त्ता है। ये संधियाँ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, राष्ट्रीय गतिविधियों के लिये राज्य की ज़िम्मेदारी और क्षति हेतु उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों को स्थापित करती हैं।

- बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOOSA) की संधियाँ स्वतः क्रियान्वित नहीं होतीं, देशों को घरेलू अंतरिक्ष कानून बनाना पड़ता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और लक्ज़मबर्ग के पास लाइसेंसिंग, दायित्व और वाणिज्यिक उपयोग के लिये कानून हैं। यदि भारत के पास ऐसा कानून नहीं होगा तो वह नियमों का पालन करने में असफल हो सकता है और वैश्विक स्तर पर पीछे रह सकता है।

- भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ घरेलू अंतर को संतुलित करना: जबकि बाह्य अंतरिक्ष संधि वैश्विक स्तर पर मज़बूत बनी हुई है, अंतरिक्ष महाशक्तियों (अमेरिका, रूस, चीन) के बीच बढ़ते तनाव से अंतरिक्ष शासन को खतरा पैदा हो रहा है।

- भारत को अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिये अपने घरेलू कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना होगा, भले ही अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएँ बनी हुई हों।

- उद्योग के लिये कानूनी निश्चितता प्रदान करना: नीतियाँ (जैसे भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और IN-SPACe दिशा-निर्देश 2024) उद्देश्य तो दर्शाती हैं, लेकिन उनमें कानूनी अधिकार नहीं हैं।

- राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) को केंद्रीय नियामक के रूप में कानूनी अधिकार प्रदान करेगा, लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करेगा, देरी को कम करेगा तथा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा।

- स्टार्टअप्स और नवाचार को समर्थन: स्टार्टअप्स को उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के साथ उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पास किफायती बीमा का अभाव होता है।

- एक कानून तीसरे पक्ष के दायित्व कवरेज को अनिवार्य कर सकता है, दावों और दुर्घटना जाँच के लिये स्पष्ट रूपरेखा स्थापित कर सकता है, स्टार्टअप हेतु किफायती बीमा प्रदान कर सकता है तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने व प्रतिभा पलायन को रोकने के लिये मज़बूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा लागू कर सकता है।

- सुरक्षा और स्थायित्व का प्रबंधन: एक व्यापक कानून सुरक्षा मानकों को निर्धारित कर सकता है, अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन कर सकता है, दुर्घटना प्रक्रियाओं को स्थापित कर सकता है और उपग्रह ढाँचे को एकीकृत कर सकता है, जिससे ज़िम्मेदार अंतरिक्ष उपयोग सुनिश्चित हो सके तथा भारत की विश्वसनीयता की रक्षा हो सके।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

- उद्देश्य: अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना।

- भूमिकाओं का निर्धारण: नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), IN-SPACe और अंतरिक्ष विभाग की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करती है।

- इसरो: अनुसंधान, नवाचार और उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना।

- IN-SPACe: सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करना।

- NSIL: सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करना तथा सरकारी और निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष-आधारित सेवाएँ प्रदान करना।

- अंतरिक्ष विभाग: नीति का क्रियान्वयन, सुरक्षित एवं सतत् संचालन सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करना तथा विवादों का समाधान करना।

- प्रयोज्यता: यह नीति भारतीय क्षेत्र और इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सभी अंतरिक्ष गतिविधियों को कवर करती है तथा सरकार के पास मामला-दर-मामला छूट देने का अधिकार सुरक्षित है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के बिना भारत के अंतरिक्ष उद्योग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?

- नियामक बाधाएँ: कई मंत्रालय (रक्षा, दूरसंचार, वाणिज्य, अंतरिक्ष विभाग) अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिससे कार्यों में पुनरावृत्ति और देरी होती है। उदाहरण के तौर पर, उपग्रह संचार परियोजनाओं के लिये दूरसंचार विभाग (DoT), अंतरिक्ष विभाग (DoS) और रक्षा मंत्रालय से एक साथ मंज़ूरी लेना आवश्यक होता है, जो संचालन में बाधा उत्पन्न करता है।

- IN-SPACe कार्यकारी आदेशों के माध्यम से संचालित होता है और इसमें औपचारिक विधायी अधिकार का अभाव है। इससे निवेशकों का विश्वास कम होता है, क्योंकि नियामक निर्णयों को कानूनी चुनौती दी जा सकती है।

- उत्तरदायित्व संबंधी चिंताएँ: बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत भारत निजी प्रक्षेपणों सहित सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी है।

- स्टार्टअप्स को महॅंगी दायित्व बीमा आवश्यकताओं के कारण उच्च प्रवेश बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से जुड़ी चिंताएँ: उपग्रह निर्माण में सीमित FDI की अनुमति और अस्पष्ट स्वचालित अनुमोदन मार्ग विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं।

- भारत का अंतरिक्ष उद्योग निवेश आकर्षित करने के लिये उपग्रह घटकों में स्पष्ट 100% स्वचालित FDI चाहता है।

- लक्ज़मबर्ग और UAE जैसे प्रतिस्पर्द्धी देश अधिक उदार निवेश नीतियों के माध्यम से अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को आकर्षित कर रहे हैं।

- साइबर सुरक्षा खतरें: उपग्रह हैकिंग, GPS स्पूफिंग और अंतरिक्ष-आधारित जासूसी के प्रति संवेदनशील हैं। भारत के पास स्वतंत्र स्पेस साइबर सिक्योरिटी कमांड या स्वायत्त ISRO साइबर सिक्योरिटी डिवीज़न नहीं है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं।

- जलवायु परिवर्तन और अवसंरचना जोखिम: श्रीहरिकोटा और थुम्बा जैसे तटीय प्रक्षेपण स्थल जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं। जलवायु अनुकूलन उपायों के लिये कोई कानूनी आवश्यकता मौजूद नहीं है, जिससे अवसंरचना चरम मौसम स्थितियों के प्रति असुरक्षित बनी रहती है।

- सामरिक सैन्य अंतराल: अंतरिक्ष-आधारित रक्षा परिसंपत्तियों और एकीकृत कमानों की स्थापना में देरी, विधिक समर्थन की कमी के कारण और गंभीर हो जाती है।

भारत के अंतरिक्ष उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु किन उपायों की आवश्यकता है?

- कानूनी आधार प्रदान करना: एक व्यापक अंतरिक्ष कानून लागू करना, जो OST के अनुरूप हो, सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिकाएँ परिभाषित करें तथा देयता के मानक स्थापित करना।

- निजी क्षेत्र और स्टार्टअप भागीदारी का विस्तार: न्यू स्पेस पॉलिसी 2023 को पूरी तरह लागू करना, ताकि निजी क्षेत्र प्रक्षेपण यान, उपग्रह और डीप-स्पेस तकनीक का विकास कर सके।

- अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही देरी को कम करने के लिये IN-SPACe को सुदृढ़ करना।

- स्पेस ट्रैफिक प्रबंधन और मलबा न्यूनीकरण को सुदृढ़ करना: एक स्वतंत्र स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट (STM) प्रणाली स्थापित करना, ताकि मलबे को ट्रैक और नियंत्रित किया जा सके।

- लेज़र एब्लेशन और रोबोटिक आर्म्स का उपयोग कर सक्रिय मलबा हटाने वाले उपग्रह तैनात करना।

- UNOOSA और अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति (IADC) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि अंतरिक्ष संचालन सतत् रह सकें।

- साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष संपत्ति संरक्षण को बढ़ाना: ISRO और DRDO के अंतर्गत एक समर्पित स्पेस साइबर सिक्योरिटी कमांड का गठन करना।

- क्वांटम एन्क्रिप्शन, AI-संचालित विसंगति पहचान और सैटेलाइट फायरवॉल्स के माध्यम से उपग्रह सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियाँ निर्विवाद हैं, लेकिन नियामक स्पष्टता सुनिश्चित करने, निवेश आकर्षित करने, स्टार्टअप्स की सुरक्षा करने तथा स्थाई, वैश्विक रूप से संरेखित अंतरिक्ष विकास को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र के लिये एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिये। इसके अभाव में क्या चुनौतियाँ हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुँचाएगी? (2019)

प्रश्न. अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये। इस तकनीक के अनुप्रयोग ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायता की? (2016)

प्रश्न. भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है, जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिये। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उपप्रणालियों को प्रस्तुत कीजिये और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के ‘आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र’ की उस भूमिका का वर्णन कीजिये, जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। (2023)

प्रारंभिक परीक्षा

CAG द्वारा FRBM अधिनियम की समीक्षा

चर्चा में क्यों?

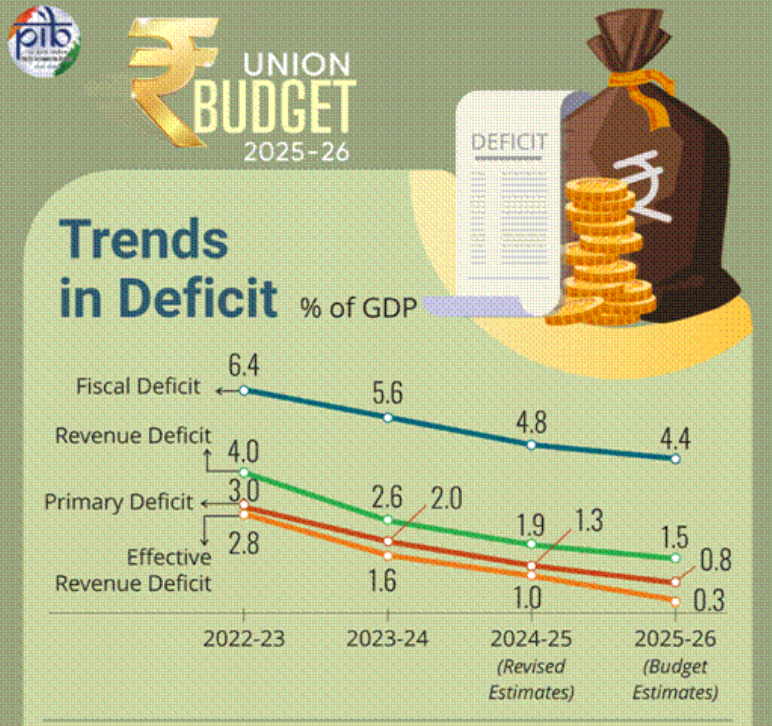

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने संसद में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 की अपनी 2023-24 की वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत की।

- समीक्षा से पता चलता है कि भारत दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता की ओर लगातार अग्रसर है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिये FRBM अधिनियम की CAG समीक्षा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- केंद्रीय सरकारी ऋण: मार्च 2024 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 57% तक घट गया, जो वर्ष 2020-21 वित्त वर्ष में 61.38% था।

- सामान्य सरकारी ऋण (GGD): मार्च 2022 में GDP के 83% से घटकर मार्च 2023 में 81.3% हो गया, जो अभी भी 60% के लक्ष्य से काफी ऊपर है।

- ऋण स्थिरता विश्लेषण (DSA): DSA सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करता है, जिसमें ऋण-से-GDP अनुपात प्रमुख मापदंड होता है।

- एक स्थायी राजकोषीय नीति वह होती है जिसमें ऋण-से-GDP अनुपात दीर्घकाल में स्थिर या कम हुआ हो।

- केंद्र का ऋण-से-GDP अनुपात वित्त वर्ष 2020-21 में 61.38% के शिखर पर था, जो वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 57% हो गया।

- अप्राप्त कर: वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 31.11 लाख करोड़ रुपये कर अप्राप्त रहे, जो 2022-23 की तुलना में 9.81 लाख करोड़ रुपये अधिक है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 क्या है?

- परिचय: FRBM अधिनियम, 2003 को राजकोषीय घाटों को कम करने तथा दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

- इसके बाद इसमें क्रमशः वर्ष 2004, 2012, 2015 और 2018 में संशोधन किये गए, ताकि घाटे के लक्ष्यों में संशोधन किया जा सके, नए ऋण-न्यूनकरण लक्ष्य निर्धारित किये जा सकें तथा संकट या आर्थिक अनिश्चितताओं के दौरान राजकोषीय प्रबंधन में लचीलापन प्रदान किया जा सके।

- प्रमुख प्रावधान:

- राजकोषीय उत्तरदायित्व: अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि वित्त मंत्री राजकोषीय प्रवृत्तियों की समीक्षा करें और संसद के दोनों सदनों के समक्ष अर्द्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत करें।

- मध्यमावधि राजकोषीय नीति (MTFP): अधिनियम के अनुसार मध्यमावधि राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें तीन वर्षों के लिये प्रमुख राजकोषीय सूचकों, जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण के रोलिंग लक्ष्य (rolling targets) निर्दिष्ट किये जाते हैं।

- क्रियान्वयन: CAG FRBM लक्ष्यों के साथ सरकार के अनुपालन का आकलन करने के लिए वार्षिक समीक्षा करता है।

- FRBM लक्ष्य: वर्ष 2018 के संशोधन ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि सामान्य सरकारी ऋण (केंद्र + राज्य, अंतर-सरकारी देयतायों को छोड़कर) को GDP के 60% तक और केंद्रीय सरकारी ऋण को 40% तक वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कम किया जाए।

- मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटा (FD) का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 3% है (महामारी के कारण लक्ष्य स्थगित)। सरकार अब 2025-26 तक FD को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे रखने के लिये प्रतिबद्ध है।

- जून 2025 में भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।

- सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक भारत की समेकित निधि की सुरक्षा पर अतिरिक्त ऋण गारंटी प्रदान नहीं करेगी।

- मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटा (FD) का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 3% है (महामारी के कारण लक्ष्य स्थगित)। सरकार अब 2025-26 तक FD को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे रखने के लिये प्रतिबद्ध है।

|

और पढ़ें: भारत का राजकोषीय समेकन, सरकार की दीर्घकालिक राजकोषीय रणनीति |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनाें पर विचार कीजिये: (2018)

- राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केन्द्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण-जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो।

- राज्य सरकाराें के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केन्द्र सरकार के लिए जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयतायें हैं।

- भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयतायें हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।

उपर्युत्त कथनाें में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. किसी देश का राजकोषीय घाटा ₹ 50,000 करोड़ है। इसे गैर-ऋण सर्जक पूँजीगत प्राप्तियों के माध्यम से ₹ 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयताएँ ₹ 1,500 करोड़ हैं। उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है? (2025)

(a) ₹ 48,500 करोड़

(b) ₹ 51,500 करोड़

(c) ₹ 58,500 करोड़

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

रैपिड फायर

रूबेला

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आधिकारिक तौर पर नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है।

रूबेला

- परिचय: रूबेला (जर्मन मीज़ल्स) एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है, जो रुबेला वायरस (एक आवरणयुक्त सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस) के कारण होता है। यह हल्का बुखार और चकत्ते (Rash) उत्पन्न करता है।

- जोखिम और प्रभाव: बच्चों और वयस्कों में यह हल्का होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिये गंभीर जोखिम पैदा करता है। इससे गर्भपात, मृत शिशु जन्म या शिशुओं में जन्मजात रुबेला सिंड्रोम (CRS) हो सकता है।

- CRS के कारण शिशुओं में बहरापन, मोतियाबिंद, हृदय दोष और विकास संबंधी विलंब उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे रूबेला विश्वभर में रोकी जा सकने वाली जन्मजात दिव्यांगताओं के प्रमुख कारणों में से एक है।

- महामारी विज्ञान या जानपदिक रोगविज्ञान (Epidemiology) वर्ष 2022 में 78 देशों में कुल 17,865 मामले दर्ज किये गए।

- वर्ष 2024 में 14.3 मिलियन बच्चों को कोई भी टीकाकरण नहीं मिला और केवल 84% शिशुओं को खसरे के टीके की पहली खुराक दी गई।

- रोकथाम और टीकाकरण: खसरा-रूबेला (MR) वैक्सीन सबसे प्रभावी रोकथाम उपाय है। इसे 2 खुराकों में दिया जाता है, जिससे रूबेला और उससे जुड़ी जटिलताओं के खिलाफ दीर्घकालिक प्रतिरक्षा विकसित होती है।

रूबेला उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति

- मुख्य पहल: सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत राष्ट्रीय शून्य खसरा-रूबेला उन्मूलन अभियान (2025-26) का लक्ष्य वर्ष 2026 तक भारत से खसरा और रूबेला (M-R) को 100% टीकाकरण कवरेज के माध्यम से समाप्त करना है।

- अन्य पहलों में मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष शामिल हैं।

- MR टीकाकरण कवरेज: वर्ष 2024–25 तक, 90% से अधिक बच्चों को MR टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं।

- ज़िला-स्तरीय उपलब्धियाँ: जनवरी–मार्च 2025 के बीच, 332 ज़िले खसरा-मुक्त और 487 ज़िले रुबेला-मुक्त घोषित किये गए।

|

और पढ़ें: खसरा और रूबेला, राष्ट्रीय शून्य खसरा-रूबेला उन्मूलन अभियान |