सामाजिक न्याय

भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण

प्रिलिम्स के लिये:अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 15 (4), अनुच्छेद 16 (4), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 340, NCST, पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, वन अधिकार अधिनियम, 2006, नमस्ते, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)। मेन्स के लिये:अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा आगे की राह। |

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अस्पृश्यता तथा अत्याचार के अपराधों को रोकने के तरीके और साधन तैयार करने के लिये 28वीं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की।

- बैठक में नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या हैं एवं भारतीय कानूनी ढाँचे में उन्हें किस प्रकार मान्यता दी गई है?

- अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ: 'अनुसूचित जाति' शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है।

- अनुच्छेद 341 के अनुसार, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश (UT) के लिये अनुसूचित जातियों को अधिसूचित कर सकते हैं। इस सूची में संसद द्वारा कानून बनाकर संशोधन किया जा सकता है।

- "अनुसूचित जाति" शब्द को पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में शामिल किया गया था, जिससे कानूनी और प्रशासनिक ढाँचे में इसकी मान्यता को चिह्नित किया गया।

- अनुसूचित जनजातियाँ: अनुच्छेद 366 अनुसूचित जनजातियों को जनजातियों, जनजातीय समुदायों या उनके भीतर के भागों/समूहों के रूप में परिभाषित करता है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत नामित किया गया है।

- अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिये अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है।

- भारत में जाति-आधारित अत्याचारों से निपटने की रूपरेखा:

- मूल अधिकार: अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17।

- राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP): अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों (SC) के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

- अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करता है।

- कानूनी ढाँचा:

- अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955: अस्पृश्यता की प्रथा को दंडनीय बनाने के लिये इसे लागू किया गया था। बाद में इसमें संशोधन कर इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 नाम दिया गया, जिसके तहत सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: यह एक विशेष कानून है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के विरुद्ध विशेष रूप से किये गए अपराधों, जिन्हें "अत्याचार" कहा जाता है, से संबंधित है। यह ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है।

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013: इस अधिनियम का उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को समाप्त करना और इसमें संलिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015: इस संशोधन ने अत्याचार की परिभाषा का विस्तार करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों को भी शामिल किया, जिससे कानूनी संरक्षण को और सशक्त बनाया गया।

भारत में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?

- आर्थिक असुरक्षा: भूमि विस्थापन और बँधुआ मज़दूरी के साथ-साथ न्यूनतम वेतन का भुगतान न होना अनुसूचित जातियों (SC) को आर्थिक रूप से पिछड़ी और कमज़ोर स्थिति में रखता है।

- लगभग 34% अनुसूचित जाति (SC) के लोग गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन करते हैं, जबकि सामान्य जनसंख्या में यह आँकड़ा लगभग 9% है।

- सामाजिक पूर्वाग्रह: उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अन्य जातियों के प्रभुत्व के कारण अक्सर जाति-आधारित हिंसा होती है।

- वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों (SC) के विरुद्ध होने वाले 97.7% अत्याचार 13 राज्यों में दर्ज किये गए।

- कानूनी प्रवर्तन की कमज़ोरी: कानूनी संरक्षणों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफलता रहती है और शैक्षणिक भेदभाव जारी है, जैसा कि वर्ष 2007 में थोराट समिति द्वारा उजागर किया गया था।

- 498 ज़िलों में से, जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) मामलों में अत्याचारों की सबसे अधिक घटनाएँ दर्ज की गईं, केवल 194 ज़िलों में ही विशेष न्यायालय स्थापित किये गए थे।

- पारंपरिक भूमिकाओं की अस्वीकृति: 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) के कारण अनुसूचित जातियों के बीच बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रमुख जातियों के साथ तनाव उत्पन्न हो गया है।

- इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक कार्यों को भी अस्वीकार कर दिया गया है, जिन्हें करने के लिये अनुसूचित जातियाँ कभी बाध्य थीं, जिससे संघर्ष को और बढ़ावा मिला।

- राज्य की लापरवाही: सुरक्षा प्रकोष्ठों की कमी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता समय पर हस्तक्षेप में बाधा डालती है। अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को अपर्याप्त राहत व पुनर्वास का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी और दुर्दशा हो जाती है।

- केवल 5 राज्यों - बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की शिकायत दर्ज करने के लिये विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किये हैं।

- प्रणालीगत विफलताएँ: अनुसूचित जातियों के लिये कई योजनाएँ, जैसे नमस्ते और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) खराब कार्यान्वयन का सामना कर रही हैं, जिसके कारण सफाई कर्मचारियों के बीच शून्य मृत्यु दर जैसे लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

- लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिये आवासीय शिक्षा योजना (SHRESHTA) में देखी गई निधि समर्पण और देरी कल्याण प्रयासों को और कमज़ोर करती है।

भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ाने हेतु क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं?

- कानूनी एवं न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करना: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालयों के लिये वित्तपोषण में वृद्धि करना तथा बुनियादी ढाँचे में सुधार करना, जिसमें अनिवार्य समयबद्ध सुनवाई व न्यायाधीशों और अभियोजकों के लिये विशेष प्रशिक्षण शामिल हो।

- अनिवार्य प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस की संवेदनशीलता को बढ़ाना, देरी के लिये कठोर दंड लागू करना तथा अत्याचार की त्वरित रिपोर्टिंग हेतु 24/7 हेल्पलाइन उपलब्ध कराना।

- रिपोर्टिंग और निगरानी में सुधार: राष्ट्रीय SC/ST अत्याचार ट्रैकिंग डैशबोर्ड के साथ डिजिटल शिकायत पोर्टल लागू करना और पीड़ितों तथा गवाहों के लिये व्हिसलब्लोअर सुरक्षा प्रदान करना।

- NCRB डेटा का उपयोग करके अत्याचार-प्रवण ज़िलों का मानचित्रण करना तथा निवारक पुलिसिंग और संघर्ष समाधान हेतु विशेष कार्य बलों की तैनाती करना।

- आर्थिक सशक्तीकरण: वन अधिकार अधिनियम, 2006 में तेज़ी लाकर, FRA का दावा है कि इससे अनुसूचित जनजातियों के लिये भूमि सुरक्षित होगी तथा बजट व उद्योग संबंधों में वृद्धि के साथ प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (PM-DAKSH) कौशल प्रशिक्षण का विस्तार होगा।

- शून्य शेष खातों, सूक्ष्म ऋणों और सरकारी निविदाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिये 25% खरीद कोटा के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

- शिक्षा और जागरूकता: सभी जनजातीय ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) का विस्तार किया जाए।

- जाति-विरोधी पाठ्यक्रम लागू किया जाए और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए जाना चाहिये।

- राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही: राज्यों को अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) कल्याण के आधार पर रैंक किया जाए और केंद्रीय वित्तपोषण को प्रदर्शन से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को स्वतः संज्ञान जाँच करने की शक्ति दी जाए और प्रतिवर्ष संसद में सामाजिक ऑडिट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

प्रभावी अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) कल्याण, सशक्त कानूनी तंत्र, बेहतर रिपोर्टिंग व्यवस्था, उन्नत शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण — ये सभी कदम गहराई से जड़े जातिगत पूर्वाग्रहों, प्रणालीगत विफलों, लक्षित नीतियों, जवाबदेही तथा मज़बूत बुनियादी ढाँचे को संबोधित कर सकते हैं। इससे अत्याचारों में कमी आएगी, वंचित समुदायों का उत्थान होगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा और भारत के विविध समाज में समावेशी विकास संभव हो सकेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामने आने वाली चुनौतियों की जाँच करना तथा अत्याचारों पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन-सी एक भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के विरुद्ध सुरक्षा को शामिल करती है? (2020) (a) शोषण के विरुद्ध अधिकार उत्तर: (d) प्रश्न. यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक, इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? (2022) (a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018) प्रश्न: स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (2017) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

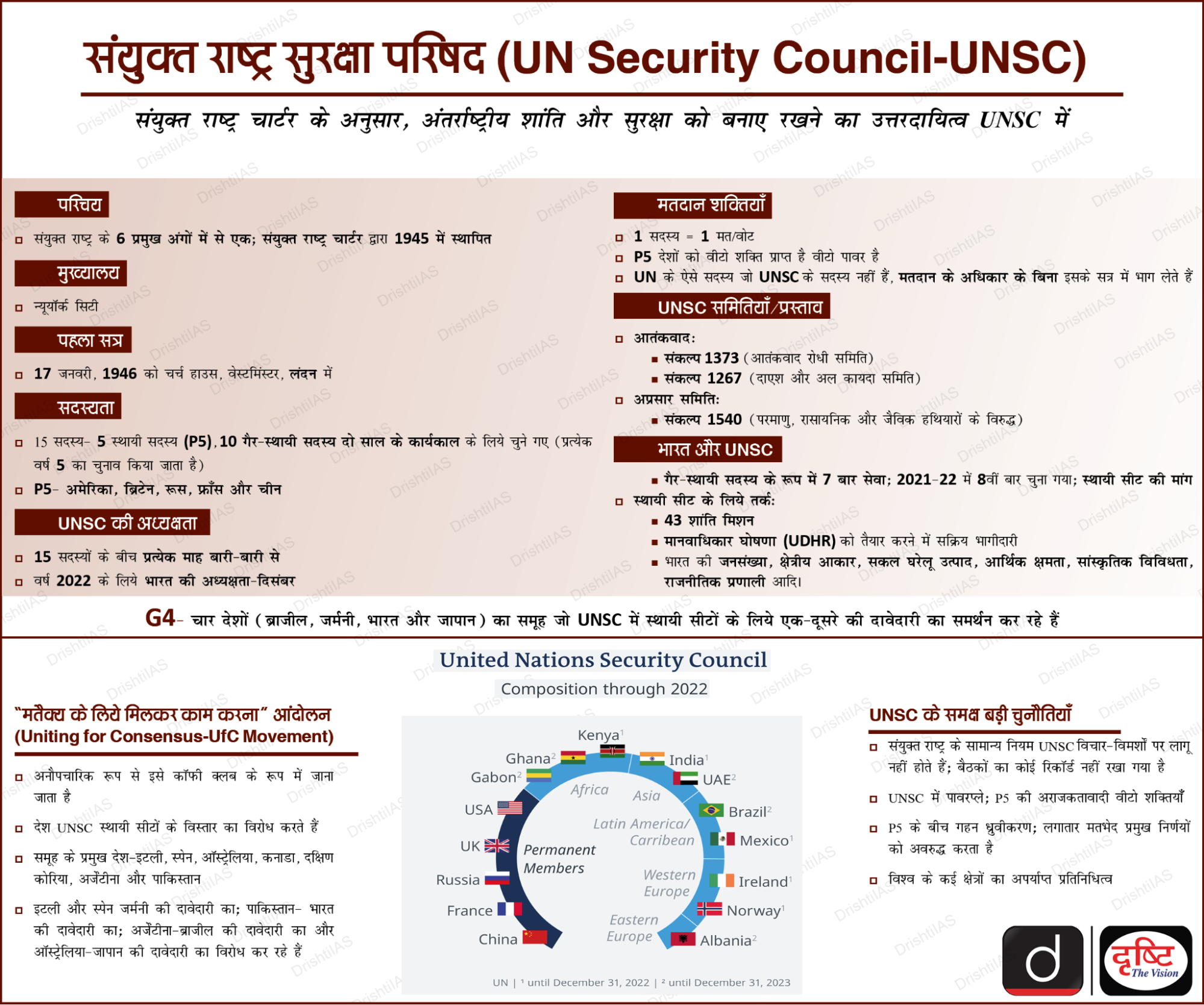

21वीं सदी के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) का पुनरुद्धार

प्रिलिम्स के लिये:सतत् विकास लक्ष्य (SDG), संयुक्त राष्ट्र , P5 वीटो पावर, पेरिस समझौता 2015, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA), लघु द्वीप विकासशील राज्य (SIDS), अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)। मेन्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र (UN) में सुधार की आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित चुनौतियाँ और संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिये आवश्यक उपाय। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

वैश्विक संघर्ष का स्तर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है, जिसमें वर्ष 2024 में 233,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 120 मिलियन लोग विस्थापित हो गए। यह बढ़ती हिंसा और अस्थिरता संयुक्त राष्ट्र (UN) की सीमाओं को उजागर कर रही है तथा ऐसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की इसकी क्षमता को मज़बूत करने हेतु आवश्यक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रही है।

समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- जलवायु नेतृत्व: संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अपनी वैश्विक संयोजक शक्ति के माध्यम से जलवायु लक्ष्यों, स्थिरता व हरित परिवर्तनों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना जारी रखा है।

- खाद्य सुरक्षा: संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) सबसे बड़ी वैश्विक खाद्य सहायता पहल है, जो आपात स्थितियों में जीवन रक्षक सहायता प्रदान करता है और भूखमरी में कमी, पोषण व आपदा प्रतिक्रिया पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालता है।

- संघर्ष-पश्चात् पुनर्निर्माण: संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने शासन के पुनर्निर्माण, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने व बुनियादी ढाँचे में निवेश करके संघर्ष-पश्चात राज्यों का समर्थन किया है - जैसा कि लाइबेरिया में देखा गया, जहाँ UNDP ने आर्थिक सुधार व स्थिरता में सहायता की ।

- UNDP के सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम स्थानीय व्यापार को बहाल करने, संघर्ष प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने तथा घरेलू लचीलेपन व आजीविका को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं।

- शांति स्थापना और सुरक्षा संवर्द्धन: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों ने दक्षिण सूडान जैसे अस्थिर क्षेत्रों में शांति बहाल करने, सुरक्षा धारणा को बढ़ाने व स्थानीय आर्थिक और घरेलू कल्याण में सुधार करने में मदद की है।

- मानवाधिकारों को बढ़ावा देना: संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के माध्यम से वैश्विक मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न एवं हिंसा से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र की सीमाएँ क्या हैं?

- संघर्षों को रोकने या हल करने में असमर्थता: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक संघर्ष अपने उच्चतम स्तर पर है, जिसमें 92 देशों के बीच 56 युद्ध चल रहे हैं, जो संघर्ष की रोकथाम एवं समाधान में संयुक्त राष्ट्र की घटती भूमिका को उजागर करता है - जैसा कि रूस-यूक्रेन व इज़रायल-हमास संघर्षों पर इसके सीमित प्रभाव से देखा जा सकता है ।

- संघर्ष गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे में प्रगति को बाधित कर रहे हैं। विश्व के लगभग 40% गरीब (लगभग 455 मिलियन लोग) युद्धग्रस्त देशों में रह रहे हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लिये एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।

- शांति और सुरक्षा के कमज़ोर प्रवर्तन: युद्ध और उत्पीड़न के कारण वर्ष 2024 में 2,33,000 से अधिक लोगों की मृत्यु तथा 120 मिलियन लोगों का विस्थापन संयुक्त राष्ट्र की शांति एवं मानवाधिकार सुनिश्चित करने की सीमित प्रभावशीलता को दर्शाता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल लक्ष्यों को क्षति पहुँचती है।

- स्वैच्छिक सैनिकों पर निर्भरता के कारण देरी होती है (जैसे- रवांडा नरसंहार) और प्रतिबंध प्रायः शासनों की तुलना में आम नागरिकों को अधिक नुकसान पहुँचाते हैं (जैसे- 1990 के दशक में इराक)।

- यमन (जहाँ केवल 54% स्वास्थ्य सुविधाएँ कार्यरत हैं), सूडान (जहाँ 1.5 करोड़ लोग जल और स्वच्छता से वंचित हैं) और नाइजीरिया (जहाँ आर्थिक हानि 91.2 से 112.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई है) में बड़े मानवीय संकट यह दर्शाते हैं कि नाज़ुक एवं युद्धग्रस्त राज्यों में मानवाधिकार तथा बुनियादी सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता सीमित है।

- आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया: हिंसा के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2023 में 19.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 13.5%) का नुकसान हुआ, फिर भी व्यापार में विघटन और निवेश हानियों जैसे आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र के पास पर्याप्त उपकरण नहीं हैं।

- युद्ध के जलवायु प्रभाव, जिनमें सैन्य गतिविधियों से होने वाले वैश्विक उत्सर्जन का 5.5% और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश शामिल है, वैश्विक जलवायु ढाँचों से काफी हद तक बाहर हैं, जिससे एक प्रमुख नीतिगत शून्यता उजागर होती है।

- क्षीण होता प्रभाव और पुरानी संरचना: वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की संरचना, विशेष रूप से P5 वीटो शक्ति, अक्सर समय पर और निष्पक्ष कार्रवाई को रोकती है।

- उदाहरण के लिये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के P5 वीटो शक्ति ने अक्सर इज़रायल-हमास जैसे संघर्षों में प्रस्तावों को अवरुद्ध किया है, जिससे वैश्विक न्याय की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता मिली है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राज़ील को स्थायी सदस्यता से बाहर रखा जाना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शक्ति असंतुलन को दर्शाता है।

- आधुनिक चुनौतियों — जैसे जलवायु-संघर्ष संबंध, विषम युद्ध (असिमेट्रिक वॉरफेयर) और अंतर्राष्ट्रीय उग्रवाद - के साथ अनुकूलन करने में इसकी विफलता इसे पुराना एवं कठोर बना देती है।

- उदाहरण के लिये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के P5 वीटो शक्ति ने अक्सर इज़रायल-हमास जैसे संघर्षों में प्रस्तावों को अवरुद्ध किया है, जिससे वैश्विक न्याय की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता मिली है।

- मिनीलैटरल मंचों का उदय: क्वाड, ब्रिक्स, G7, G20, यूरोपीय संघ (EU), अफ्रीकी संघ जैसे मिनीलैटरल मंचों का उदय संयुक्त राष्ट्र को कमज़ोर करता है क्योंकि ये उसके समावेशी ढाँचे को दरकिनार कर देते हैं, जिससे उसकी वैधता और सहमति-निर्माण की भूमिका क्षीण होती है।

- ये समूह अक्सर ध्यान और संसाधनों को भटकाते हैं, कम पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं एवं छोटे देशों को बाहर रखते हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र के "एक देश, एक वोट" के सिद्धांत को दरकिनार कर वैश्विक निर्णय-निर्माण में शक्ति के पदानुक्रम को और सुदृढ़ किया जाता है।

- दीर्घकालिक अल्पवित्तपोषण: संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार वित्तीय कमी को रेखांकित किया है, जिससे शांति स्थापना, जलवायु अनुकूलन और मानवीय सहायता प्रभावित होती है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ अक्सर अपने योगदान में देरी करती हैं या कटौती करती हैं — उदाहरण के लिये, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) के लिये धनराशि में कटौती।

आधुनिक विश्व में संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये कौन-से संस्थागत सुधार आवश्यक हैं?

- वीटो शक्ति में सुधार: वीटो के एकपक्षीय उपयोग को सीमित करने के लिये एक गैर-पक्षपाती समीक्षा पैनल की स्थापना की जाए, जो इसके उद्देश्यों और प्रभावों का मूल्यांकन करे, ताकि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

- महासभा में दो-तिहाई (2/3) बहुमत को वीटो किये गए प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

- फ्राँस-मेक्सिको का प्रस्ताव, जो नरसंहार और जनसंहार जैसी गंभीर घटनाओं में वीटो के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है, गंभीर विचार के योग्य है।

- स्थायी एवं अस्थायी सदस्यता का विस्तार: भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी एवं जापान को स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ने तथा प्रशांत द्वीप समूह और लघु द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) जैसे जलवायु-संवेदनशील राज्यों के लिये घूर्णनशील सीटें बनाने की आवश्यकता है।

- इन कदमों से वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में समानता, प्रतिनिधित्व और वैधता को बढ़ावा मिलेगा।

- संघर्षजन्य प्रदूषण के लिये जवाबदेही: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत सैन्य उत्सर्जन की अनिवार्य रिपोर्टिंग को लागू किया जाए, रक्षा क्षेत्र के लिये बाध्यकारी कार्बन-उन्मूलन लक्ष्य (जैसे- हरित ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा) तय किये जाएँ और जलवायु जवाबदेही में इसकी भूमिका को स्वीकार किया जाए।

- संघर्ष के बाद वनीकरण और स्वच्छ ऊर्जा पुनर्निर्माण के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रशासित एक कोष स्थापित किया जाए।

- वित्तपोषण एवं वित्तीय सुधार: एक स्वचालित वित्तपोषण तंत्र स्थापित किया जाए जिसमें चूक पर दंड का प्रावधान हो और संयुक्त राष्ट्र सहायता, जलवायु अनुकूलन तथा सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लिये वित्त जुटाने हेतु वैश्विक करों जैसे अरबपतियों पर कर, विमानन/जहाज़रानी पर कार्बन कर तथा बड़ी तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल कर की संभावनाएँ तलाश की जानी चाहिये।

- सदस्य देशों, विशेषकर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से समय पर योगदान सुनिश्चित करना, साथ ही संघर्ष, जलवायु और गरीबी प्रभावित क्षेत्रों के लिये स्वैच्छिक वित्तपोषण को प्रोत्साहित करना।

- निष्पक्ष और नैतिक निर्णय लेना: युद्ध अपराधों के लिये सार्वभौमिक न्याय क्षेत्र स्थापित किया जाए और पक्षपात व राष्ट्रीय स्वार्थ को न्यूनतम करने के लिये “अज्ञानता के पर्दे” (गुप्त मतदान प्रणाली) के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए।

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णयों का अनुपालन न करने पर स्वत: प्रतिबंधों के साथ हितों के टकराव को दूर करने के लिये एक स्वतंत्र नैतिकता पैनल का गठन करना।

- क्षेत्रीय भागीदारी को मज़बूत करना: संयुक्त राष्ट्र को क्षेत्रीय संघर्षों और संकटों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये अफ्रीकी संघ (AU), यूरोपीय संघ (EU) तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ अपनी भागीदारी को मज़बूत करना चाहिये। इसमें संयुक्त शांति मिशन, आपदा राहत प्रयास और नीति समन्वय शामिल हो सकते हैं।

- यह बहुपक्षवाद और लघुपक्षवाद के बीच संतुलन भी स्थापित करेगा।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि यह समकालीन वैश्विक व्यवस्था में एक प्रासंगिक और प्रभावी अभिकर्त्ता बना रहे। इसके निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, शांति स्थापना जनादेश, बजट संरचना और शासन में परिवर्तन सहित ये सुधार संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की जटिल एवं परस्पर जुड़ी चुनौतियों का बेहतर ढंग से समाधान करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे एक अधिक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण तथा सतत् विश्व सुनिश्चित होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: आधुनिक संघर्षों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र की अक्षमता इसकी संरचनात्मक कमज़ोरियों को उजागर करती है। वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सुधारात्मक सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. ‘‘संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति (युनाईटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी)’’ के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 3 उत्तर: (a) प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद (इकोसॉक) के प्रमुख प्रकार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिये। (2017) प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (2015) |