-

04 Jul 2025

सामान्य अध्ययन पेपर 2

राजव्यवस्था

दिवस 17: “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की समस्या उद्देश्य की कमी नहीं बल्कि शक्ति की कमी है।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त परिचय दीजिये।

- इसके आशयित उद्देश्य और प्रमुख योगदानों का उल्लेख कीजिये।

- इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक सीमाओं पर प्रकाश डालिये।

- आगे की राह के उपयुक्त तरीके के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत स्थापित, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकारों के संरक्षण और अभिवृद्धि हेतु भारत का सर्वोच्च सांविधिक निकाय है। हालाँकि आयोग का गठन एक स्पष्ट और आदर्श उद्देश्य से किया गया था, फिर भी इसकी संरचनात्मक, विधिक और कार्यात्मक सीमाएँ हैं जो इसकी प्रभावशीलता को गंभीर रूप से सीमित करती हैं—इसलिये यह आलोचना की जाती है कि NHRC में "शक्ति" का अभाव है।

मुख्य भाग:

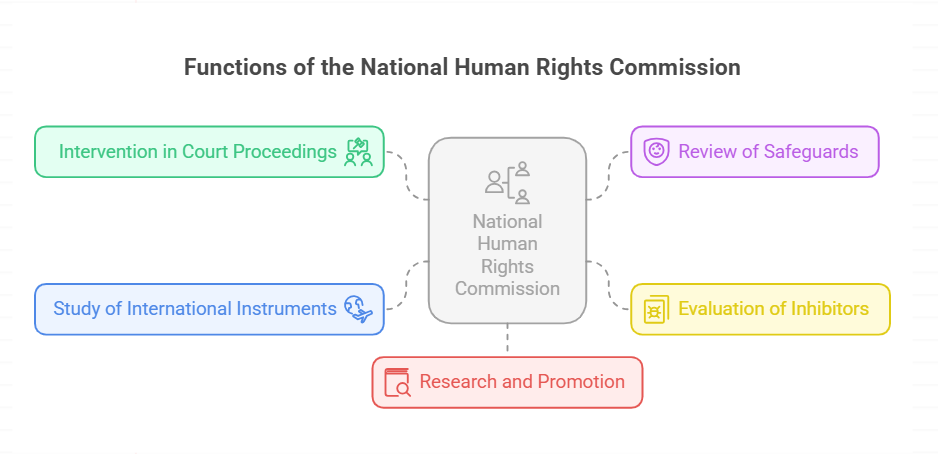

NHRC का उद्देश्य और प्रमुख योगदान

- अभिरक्षा में मृत्यु: अभिरक्षा में हिंसा की जाँच और रिपोर्टिंग में NHRC की सक्रिय भूमिका के कारण पुलिस प्रक्रियाओं में सुधार हुआ और पीड़ितों के परिवारों को प्रतिपूर्ति मिली।

- वर्ष 2022-23 में, इसने अभिरक्षा में 2,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना दी, जिससे अनेक राज्यों को कार्रवाई करने के लिये विवश होना पड़ा।

- हाथ से मैला उठाना: आयोग ने सदैव हाथ से मैला उठाने को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है और अधिकारियों को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध अधिनियम, 2013 का प्रवर्तन करने हेतु प्रेरित किया है।

- मानव तस्करी और बाल श्रम: गैर-सरकारी संगठनों और सरकारों के साथ NHRC की सहभागिता से बंधुआ और बाल श्रम के खिलाफ संयुक्त अभियान आयोजित किये गए, जिसमें बचाव अभियान और पुनर्वास ट्रैकिंग शामिल हैं।

- कोविड-19 महामारी: महामारी के दौरान, NHRC ने प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और व्यापक स्तर पर होने वाले पलायन के दौरान लोगों की मृत्यु पर राज्यों से जवाबदेही की माँग की तथा राहत उपायों और डेटा पारदर्शिता का सुझाव दिया।

- मुज़फ़्फ़रनगर दंगे (2013): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तथ्यान्वेषण दल भेजे और पीड़ितों के लिये प्रतिपूर्ति की अनुशंसा की और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण में राज्य की विफलता का उल्लेख किया।

- जन स्वास्थ्य अधिकार: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुज़फ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से हुई मौतों (2019) को लेकर कार्रवाई की और बाल स्वास्थ्य सेवा में विद्यमान कमियों पर रिपोर्ट की मांग की।

संरचनात्मक और कार्यात्मक सीमाएँ

- गैर-बाध्यकारी अनुशंसाएँ: NHRC केवल अनुशंसाएँ कर सकता है। मंत्रालयों और राज्य सरकारों पर इनका पालन करने का कोई विधिक दायित्व नहीं है और प्रायः इनका पालन आंशिक या बिल्कुल नहीं होता है।

- कार्यकारी एजेंसियों पर निर्भरता: इस प्रक्रिया में अन्वेषण पुलिस या अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जिससे सामान्यतया हितों का संघर्ष और असंगत निष्कर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।

- सीमित अधिकारिता: PHRA की धारा 19 के अंतर्गत सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में NHRC की भूमिका की प्रतिबंधित है और केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट माँगने की अनुमति है।

- NHRC एक वर्ष से पहले, अनामी, छद्म नाम वाले या अस्पष्ट मामलों पर कार्रवाई नहीं करता है।

- स्वायत्तता का अभाव: नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका द्वारा संचालित होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः स्वतंत्र मानवाधिकार रक्षकों की बजाय पूर्व नौकरशाहों का चयन किया जाता है।

- कर्मचारियों का अभाव और विलंब: आयोग में पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव रहता है और असंख्य शिकायतें लंबित रहती हैं।

- वैश्विक स्तर पर मान्यता: भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा मान्यता में 'A' से 'B' का दर्जा (निम्न स्तर) दिया गया है।

आगे की राह

- आयोग की अनुशंसाओं को आंशिक रूप से बाध्यकारी बनाने हेतु PHRA में संशोधन किया जाना चाहिये।

- एक स्वतंत्र अन्वेषण स्कंध की स्थापना आवश्यक है।

- विविध हितधारकों को शामिल करने के लिये नियुक्ति तंत्र में सुधार किया जाना चाहिये।

- सशस्त्र बलों और निजी संस्थाओं द्वारा किये गए उल्लंघनों पर कार्रवाई करने के लिये NHRC का सशक्तीकरण किया जाना चाहिये।

- बजटीय और प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

निष्कर्ष

जैसा कि विधि विद्वान न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ने टिप्पणी की: “न्याय प्रदान करने के लिये संस्थाओं को केवल आशय की ही नहीं, बल्कि प्रवर्तन के साधनों की भी आवश्यकता होती है।” राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सुधार किया जाना चाहिये और उसे न केवल निरीक्षण और सलाह देने के लिये, बल्कि प्रवर्तन और प्रभाव को लेकर भी उसका सशक्तीकरण किया जाना चाहिये क्योंकि तभी आयोग सभी के लिये सम्मान और अधिकारों के अपने संवैधानिक उद्देश्य को पूरा कर सकेगा।