भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत के सड़क सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव

- 08 Nov 2025

- 166 min read

यह एडिटोरियल 06/11/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Death on the move: On India’s disgraceful record in fatal road accidents” पर आधारित है। यह लेख भारत के भयावह सड़क सुरक्षा संकट को रेखांकित करता है, जो बढ़ती मृत्यु दर, अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना, लापरवाह प्रवर्तन और प्रणालीगत प्रशासनिक विफलताओं से चिह्नित है। यह स्थिति रोकी जा सकने वाली सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने हेतु तात्कालिक तथा साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर बल देती है।

प्रिलिम्स के लिये: मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (NRSP), स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) प्रणालियाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (NHARSS), भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), सतत् विकास लक्ष्य 3.6, सुंदर समिति, संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का दूसरा दशक (2021-2030),

मेन्स के लिये: भारत में सड़क दुर्घटनाओं का वर्तमान परिदृश्य, भारत में सड़क सुरक्षा में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिये की गई प्रमुख सरकारी पहल

हाल ही में तेलंगाना के चेवेल्ला के निकट एक दुखद दुर्घटना में 19 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें एक शिशु भी शामिल था तथा कई अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब बजरी से लदा एक ट्रक तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) की बस से आमने-सामने टकरा गया। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि वाहनों की ओवरलोडिंग, सड़कों की खराब स्थिति और वाहन पर नियंत्रण न होना सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। यह विनाशकारी घटना भारत में लगातार बिगड़ते सड़क सुरक्षा संकट की एक भयावह याद दिलाती है, जो प्रवर्तन, अवसंरचना एवं उत्तरदायित्व से जुड़ी प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करती है और तात्कालिक नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती है।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं का वर्तमान परिदृश्य क्या है?

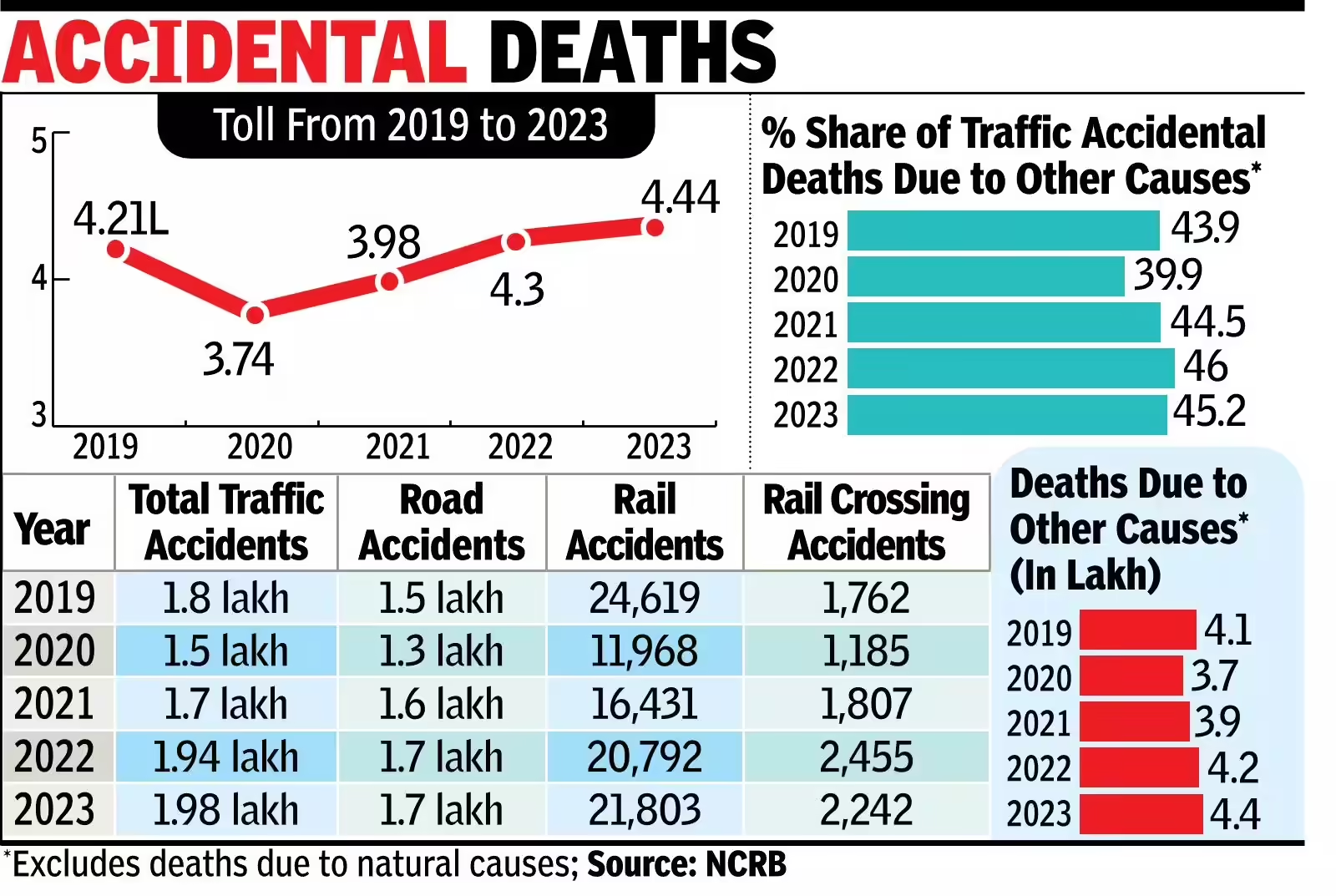

- भारत का सड़क दुर्घटना परिदृश्य: विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारत का योगदान लगभग 11% है, जबकि विश्व के कुल वाहनों का केवल 1% ही यहाँ है।

- भारत में विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक है, वर्ष 2023 में 1.72 लाख से अधिक मौतें हुईं, जो वर्ष 2022 में 1.68 लाख से 2.6% अधिक है।

- राष्ट्रीय राजमार्ग, जो सड़क नेटवर्क का केवल 2% हिस्सा हैं, 30% मौतों के लिये ज़िम्मेदार हैं तथा अकेले वर्ष 2025 की पहली छमाही में 29,018 मौतें दर्ज की गईं।

- जनांकिकीय और क्षेत्रीय प्रभाव: सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 18-45 वर्ष है, जिसमें 68% पुरुष और 58% महिला पीड़ित हैं, जो देश का सबसे अधिक उत्पादक जनसंख्या वर्ग है।

- पैदल यात्री, दोपहिया वाहन चालक तथा संवेदनशील सड़क उपयोगकर्त्ता सर्वाधिक मृत्यु-दर का सामना करते हैं।

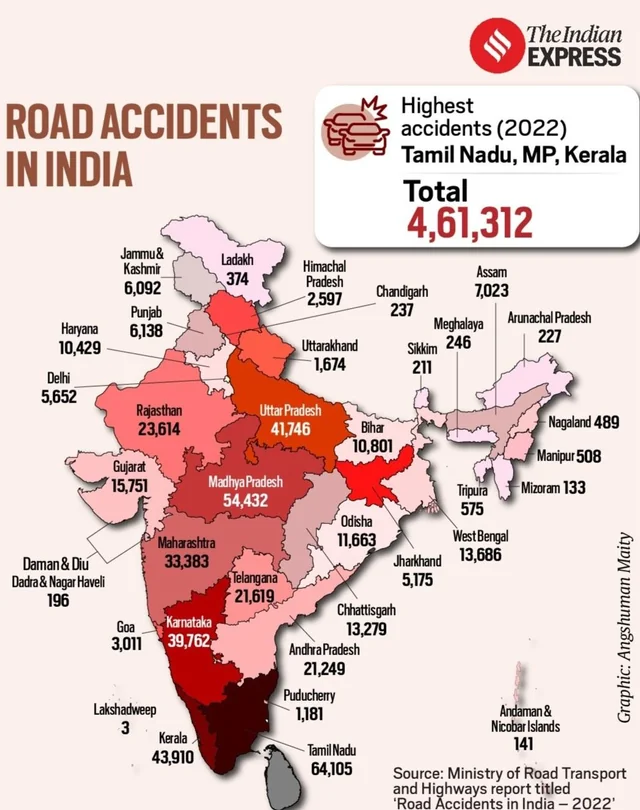

- तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य सामूहिक रूप से कुल दुर्घटनाओं में से आधे से अधिक के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- आर्थिक और सामाजिक लागत: सड़क दुर्घटनाएँ भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक का आर्थिक बोझ डालती हैं, जिसमें चिकित्सा लागत, आपातकालीन प्रतिक्रिया और उत्पादकता हानि शामिल हैं।

- स्टॉकहोम डिक्लेरेशन (2020) के तहत भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार, केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है, हालाँकि वर्तमान प्रवृत्तियाँ और संस्थागत चुनौतियाँ इस लक्ष्य की प्राप्ति में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं।

भारत में सड़क सुरक्षा में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- ओवरस्पीडिंग: भारत में लगभग 70% यातायात दुर्घटनाओं में ओवरस्पीडिंग के कारण मौतें होती हैं, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर।

- उदाहरण के लिये, नवंबर 2025 में, जयपुर में शहरी सड़कों पर ओवरस्पीडिंग के कारण एक तेज़ गति से चलने वाले डम्पर ट्रक की टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई।

- ओवरस्पीडिंग दुर्घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता दोनों को बढ़ाती है, जिसके लिये सख्त प्रवर्तन और गति निगरानी तकनीकों की आवश्यकता है।

- नशे में गाड़ी चलाना और मादक द्रव्यों का सेवन: मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत कड़े विधिक प्रतिबंधों के बावजूद, नशे में गाड़ी चलाना भारत में घातक सड़क दुर्घटनाओं का एक व्यापक कारण बना हुआ है।

- उदाहरण के लिये, दिल्ली के हालिया आँकड़े नशे में गाड़ी चलाने के मामलों में तीव्र वृद्धि दर्शाते हैं — वर्ष 2024 में ऐसे 22,703 उल्लंघन दर्ज किये गये, जो वर्ष 2023 की तुलना में 40% अधिक हैं।

- रात्रिकालीन प्रवर्तन कमज़ोर है तथा नशे की पहचान के तंत्रों का विस्तार आवश्यक है।

- ध्यान भंग होकर वाहन चलाना (मोबाइल फोन का उपयोग): लगभग 8% दुर्घटनाएँ ध्यान भंग होकर वाहन चलाने के कारण होती हैं, विशेष रूप से मोबाइल फोन के उपयोग या गाड़ी चलाते समय टेक्स्ट मैसेज भेजने से।

- मोबाइल फोन का उपयोग ध्यान और प्रतिक्रिया समय को बाधित करता है, जिससे दुर्घटनाएँ अधिक गंभीर हो जाती हैं।

- स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच के साथ जन-जागरूकता और विधायी कार्रवाई दोनों की ही आवश्यकता है।

- खराब सड़क अवसंरचना और रख-रखाव: उचित अवसंरचना और नियामक उन्नयन के बिना तेज़ी से मोटरीकरण से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

- सड़क दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2020 में 3.7 लाख से बढ़कर वर्ष 2023 में 4.8 लाख हो गई, जो वाहनों की वृद्धि दर के समान है।

- गड्ढों, अपर्याप्त संकेतचिह्नों, टूटे हुए डिवाइडरों और दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना वाले ‘ब्लैक स्पॉट (उच्च जोखिम दुर्घटना क्षेत्र)’ से चिह्नित असुरक्षित सड़कें एक गंभीर जोखिम बनी हुई हैं।

- तेलंगाना में वर्ष 2025 में हुई चेवेल्ला दुर्घटना, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई, ने वाहनों में ओवरलोडिंग के साथ-साथ अवसंरचनात्मक कमियों को भी उजागर किया।

- सरकार ने देश भर में 8,500 से अधिक ब्लैक स्पॉट की पहचान की है और इस दिशा में सुधारात्मक उपाय भी कर रही है, लेकिन बुनियादी अवसंरचना में दीर्घकालिक सुधार के लिये भूमि अधिग्रहण एवं निकासी संबंधी बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।

- हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग न करना: सड़क सुरक्षा जागरूकता और यातायात अनुशासन का सामान्य अभाव बना हुआ है, विशेषकर हेलमेट के उपयोग, सीट बेल्ट की सुरक्षा और गति सीमा के पालन के संबंध में।

- सुरक्षा उपकरणों का पालन न करने से उच्च मृत्यु दर होती है।

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कुल 54,568 दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु हेलमेट न पहनने के कारण हुई, जिनमें 39,160 चालक और 15,408 सवार शामिल थे। यह संख्या उस वर्ष हुई कुल सड़क दुर्घटना मृत्यु का 31.6% थी।

- इसी प्रकार, सीट बेल्ट न पहनने वाले वाहन चालकों और यात्रियों में 16,025 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें 8,441 चालक और 7,584 यात्री शामिल थे। यह वर्ष 2023 में कुल सड़क दुर्घटना मृत्युओं का 9.3% था।

- “सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा” जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियान चालकों और पैदल यात्रियों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका विस्तार आवश्यक है।

- सुरक्षा उपकरणों का पालन न करने से उच्च मृत्यु दर होती है।

- अपर्याप्त चालक प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग: अनेक चालक, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, वैध लाइसेंस या औपचारिक प्रशिक्षण के बिना वाहन चलाते हैं, जिससे लापरवाह वाहन-चालन की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं।

- अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रशिक्षित और बिना लाइसेंस वाले चालकों का सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तथा उनकी गंभीरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

- सरकार ज़िला-स्तरीय चालक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से इस स्थिति में सुधार लाने का लक्ष्य रखती है, किंतु इसका क्रियान्वयन असमान रूप से हो रहा है।

- कमज़ोर प्रवर्तन और खंडित संस्थागत शासन: कई एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण यातायात कानूनों का प्रवर्तन अनियमित है।

- AI-चालित स्पीड कैमरे और CCTV जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन का परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक व्यापक रूप से नहीं हुआ है।

- बेहतर समन्वय के लिये गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड अभी तक पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं हुआ है।

- आघात देखभाल और एम्बुलेंस की उपलब्धता में विलंब से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर बढ़ जाती है।

- कई दुर्घटना पीड़ितों की मृत्यु इसलिये हो जाती है क्योंकि दुर्घटना के बाद महत्त्वपूर्ण 'गोल्डन ऑवर' के दौरान उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती।

भारत में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या हैं?

- मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019: मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 को वाहनों तथा चालकों के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिये लागू किया गया, जिसमें तेज़ गति से वाहन चलाने, नशे की अवस्था में ड्राइविंग, हेलमेट तथा सीटबेल्ट का उल्लंघन जैसे अपराधों के लिये कड़े दण्ड निर्धारित किये गये हैं।

- यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तथा 'ई-चालान' जारी करने की व्यवस्था को सक्षम बनाता है।

- यह नए वाहनों में ‘एयरबैग’ और ‘ABS’ (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) जैसी सुरक्षा विशेषताओं को अनिवार्य करता है तथा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाता है।

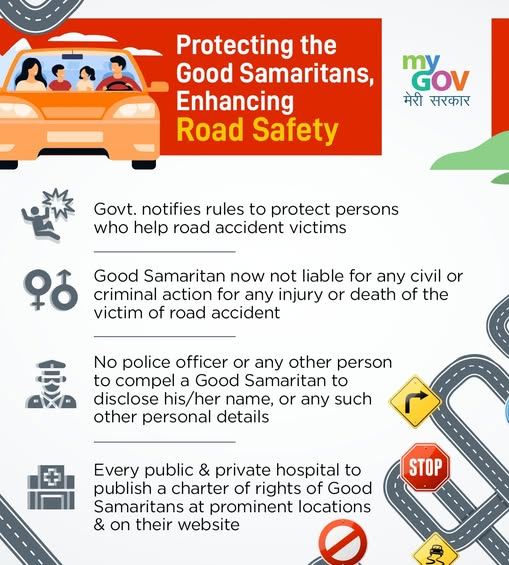

- इसके अतिरिक्त, यह दुर्घटनाओं में सहायता प्रदान करने वाले 'गुड सेमेरिटन' व्यक्तियों के लिये कानूनी संरक्षण भी सुनिश्चित करता है ताकि लोगों को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (NRSP): नीति की रीढ़ के रूप में कार्य करती है, सुरक्षित बुनियादी अवसंरचना, बेहतर लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण, कानून प्रवर्तन एवं जन जागरूकता पर ज़ोर देती है।

- ब्लैक स्पॉट (उच्च जोखिम दुर्घटना क्षेत्र) को खत्म करने, सड़क ऑडिट प्रणालियों को मज़बूत करने तथा पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा में सुधार को प्राथमिकता देती है।

- दुर्घटना पैटर्न और कारणों में क्षेत्रीय असमानताओं को पहचानते हुए, विशिष्ट हस्तक्षेपों का आह्वान करती है।

- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NRSB): इसे सड़क सुरक्षा प्रशासन, नीतिगत समन्वय तथा निगरानी के लिये एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।

- सड़क अवसंरचना सुधार तथा ब्लैक स्पॉट निवारण: 8,500 से अधिक पहचाने गये ब्लैक स्पॉट (उच्च जोखिम दुर्घटना क्षेत्र) सुधार के लिये लक्षित हैं, जिनके तहत संकेतक उन्नयन, सड़क चौड़ीकरण, क्रैश बैरियर की स्थापना तथा ज्यामितीय सुधार जैसे उपाय किये जा रहे हैं।

- सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिये डिज़ाइन से लेकर अनुरक्षण चरण तक सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।

- सड़क सुरक्षा के लिये वित्तपोषण में वृद्धि की गयी है, जिसके अंतर्गत कुल परियोजना लागत का लगभग 2 से 15 प्रतिशत भाग सड़क सुरक्षा उपायों हेतु समर्पित किया गया है।

- उन्नत यातायात प्रवर्तन प्रौद्योगिकियाँ: प्रमुख राजमार्गों और शहरी सड़कों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) प्रणालियाँ, स्पीड व रेड-लाइट कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित वीडियो घटना का पता लगाना।

- यातायात उल्लंघनों के त्वरित निपटारे के लिये 'वर्चुअल न्यायालय प्रणाली' प्रारंभ की गई, जिसमें डिजिटल जुर्माना वसूली और बार-बार उल्लंघन करने वालों की ब्लैकलिस्टिंग की व्यवस्था एकीकृत की गई है।

- एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी हेतु केंद्रीय दिशा-निर्देश जारी किये गये।

- ड्राइविंग प्रशिक्षण, लाइसेंसिंग और वाहन फिटनेस: क्षमता और अनुपालन बढ़ाने के लिये सभी ज़िलों में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों एवं वाहन फिटनेस परीक्षण सुविधाओं की स्थापना।

- लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मानकीकरण की दिशा में कदम।

- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ और अभिघात देखभाल: राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (NHARSS) के माध्यम से अस्पताल-पूर्व देखभाल के बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

- जन जागरूकता अभियान और शिक्षा: ‘सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा’ जैसे राष्ट्रीय अभियान हेलमेट के उपयोग, सीटबेल्ट के पालन, सुरक्षित गति और ज़िम्मेदार सड़क उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

- विद्यालय पाठ्यक्रमों में सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना ताकि प्रारंभिक जागरूकता विकसित की जा सके।

- सिविल सोसाइटी समूहों, जैसे 'सेव लाइफ फाउंडेशन', के साथ सहयोग द्वारा जन-स्तर पर व्यवहारिक परिवर्तन संबंधी पहलों को प्रोत्साहित करना।

- डेटा-संचालित नीति और पारदर्शिता: व्यापक तथा वास्तविक काल के दुर्घटना आँकड़ों को संकलित करने के लिये घातक दुर्घटनाओं का एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जाना, जिससे लक्षित हस्तक्षेपों में सहायता मिल सके।

- दुर्घटना संबंधी आँकड़ों तक सार्वजनिक अभिगम्यता से प्रशासनिक निकायों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

- डेटा एनालिसिस और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) को अपनाकर दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाना, जिससे सुरक्षा निवेशों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

भारत में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये कौन-से व्यापक उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- कठोर सड़क सुरक्षा ऑडिट के साथ सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण को लागू करना: भारत को 'सेफ सिस्टम एप्रोच' को संस्थागत स्वरूप देना चाहिये, जो मानव त्रुटि को स्वीकार करता है, परंतु सड़कों और नीतियों को इस प्रकार डिज़ाइन करता है कि उसके घातक परिणामों को न्यूनतम किया जा सके।

- इसमें राजमार्ग और शहरी सड़क विकास के प्रत्येक चरण में अनिवार्य सड़क सुरक्षा ऑडिट शामिल हैं, जैसा कि भारतीय सड़क सुरक्षा बोर्ड एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों द्वारा अनुशंसित है।

- नियमित ऑडिट यह सुनिश्चित करते हैं कि बुनियादी अवसंरचना पैदल यात्रियों, संवेदनशील सड़क उपयोगकर्त्ताओं तथा दुर्घटना-प्रवण स्थलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे, जिससे जोखिमों को व्यवस्थित रूप से घटाया जा सके।

- प्रवर्तन प्रणाली को प्रौद्योगिकी और कठोर दण्डों द्वारा सशक्त बनाना: ओवरस्पीडिंग, नशे में वाहन चलाने तथा हेलमेट/सीटबेल्ट नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिये भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कैमरों, गति-नियंत्रण प्रणालियों एवं ई-चालान एकीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन का विस्तार करना चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक रूप से आरंभ किया गया है।

- मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 को देशभर में पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिये, जिसमें कठोर दण्ड, बार-बार अपराध करने वालों की निगरानी तथा त्वरित निर्णय के लिये आभासी न्यायालयों (virtual courts) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- सुंदर समिति ने 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड' की स्थापना तथा 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोष' के गठन की अनुशंसा की थी, जिससे नीतिगत समन्वय, प्रभावी विनियमन तथा सड़क सुरक्षा पहलों के लिये सतत् वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके।

- सड़क अवसंरचना का आधुनिकीकरण और समावेशी डिज़ाइन के साथ अनुरक्षण: भारत को सुरक्षित सड़कों के निर्माण में निवेश बढ़ाना चाहिये, जिनमें ब्लैक स्पॉट्स को समाप्त करना, सड़क संकेतों, प्रकाश व्यवस्था, पैदल पार पथों तथा साइकिल लेनों में सुधार करना आवश्यक है।

- अवसंरचना ऐसी होनी चाहिये जो पैदल यात्रियों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी संवेदनशील समूहों की आवश्यकताओं को समाहित कर सके।

- स्कैंडिनेवियाई देशों से लिये गये अनुभव यह दर्शाते हैं कि सुव्यवस्थित रूप से अनुरक्षित सड़कें, एकीकृत सुरक्षा तत्त्वों के साथ, अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होती हैं।

- शहरी नियोजन को सड़कों की भीड़भाड़ कम करने तथा अंतिम चरण के आवागमन (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) को अधिक सुरक्षित बनाने पर केंद्रित होना चाहिये।

- सड़क सुरक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का दूसरा दशक (2021-2030) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु एवं चोटों में कम-से-कम 50% की कमी लाना है, जिसमें सभी के लिये सुरक्षित और सतत् गतिशीलता के साझा दृष्टिकोण के तहत सड़क अवसंरचना, प्रवर्तन, वाहन सुरक्षा एवं जन जागरूकता बढ़ाने के लिये एक समन्वित वैश्विक प्रयास पर ज़ोर दिया गया है।

- चालक प्रशिक्षण, लाइसेंसिंग और प्रमाणन में सुधार: चालक क्षमता में कमियों को दूर करने के लिये कड़े सुधारों की आवश्यकता है।

- ज़िला-स्तरीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जाना चाहिये, जहाँ व्यावहारिक मूल्यांकन और मनोवैज्ञानिक फिटनेस जाँच सहित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम हों।

- लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और नकली लाइसेंसों पर कड़े नियंत्रण से सड़क अनुशासन में सुधार होगा।

- सिंगापुर के मॉडल की तरह, समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और पुनः प्रमाणन, चालक की जवाबदेही बढ़ा सकते हैं।

- ट्रॉमा केयर और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं (EMS) में निवेश: EMS के बुनियादी अवसंरचना में सुधार करके भारत में दुर्घटना के बाद होने वाली उच्च मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।

- राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटरों का विस्तार, टोल प्लाज़ा पर प्रशिक्षित पैरामेडिक्स वाली एम्बुलेंस (NHARSS के तहत) और कैशलेस उपचार योजनाओं को देश भर में तेज़ी से लागू किया जाना चाहिये।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार, दुर्घटना के बाद के 'गोल्डन आवर' हस्तक्षेपों के लिये बेहतर एम्बुलेंस प्रतिक्रिया समय एवं अस्पताल समन्वय की आवश्यकता होती है।

- दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले नेक लोगों की सुरक्षा और प्रोत्साहन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, कानूनी सुरक्षा उपायों, जन जागरूकता एवं पुरस्कार व्यवस्थाओं के माध्यम से, ताकि उत्पीड़न या कानूनी परिणामों के डर के बिना समय पर सहायता के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

- जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियानों को बढ़ावा देना: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में शामिल ‘सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा’ जैसे सतत् जन अभियानों को हेलमेट के उपयोग, गति के पालन और संयमित ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- स्कूलों और चालक प्रशिक्षण संस्थानों में अनिवार्य सड़क सुरक्षा शिक्षा अनुपालन की संस्कृति को विकसित कर सकती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य दशक के अनुरूप व्यवहार परिवर्तन पहलों में गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और निगमों को शामिल करने से प्रभाव गहरा हो सकता है।

- एक सुदृढ़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा डेटा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना: e-DAR प्रणालियों के माध्यम से वास्तविक काल की रिपोर्टिंग के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय दुर्घटना डेटाबेस को लागू करने से साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण संभव हो सकेगा।

- ब्रिटेन की STATS19 प्रणाली द्वारा कार्यान्वित सड़क दुर्घटना डेटाबेस तक सार्वजनिक अभिगम्यता पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देती है, जिससे नागरिकों एवं शोधकर्त्ताओं को रुझानों की निगरानी करने तथा नीतिगत परिणामों का आकलन करने में सहायता मिलती है।

- भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का 'क्रैश डेटा पोर्टल' एक समग्र, मुक्त अभिगम्य सड़क सुरक्षा सूचना प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक आधारभूत कदम है, जो प्रमाण-आधारित हस्तक्षेपों को समर्थन प्रदान करता है।

- भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एकीकरण जोखिम पैटर्नों की पहचान करने तथा उच्च प्रभाव वाले हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने में सहायक हो सकता है।

- ब्रिटेन की STATS19 प्रणाली द्वारा कार्यान्वित सड़क दुर्घटना डेटाबेस तक सार्वजनिक अभिगम्यता पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देती है, जिससे नागरिकों एवं शोधकर्त्ताओं को रुझानों की निगरानी करने तथा नीतिगत परिणामों का आकलन करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष:

चूँकि सड़क दुर्घटनाएँ अपरिहार्य नहीं, बल्कि कारणवश होती हैं, इसलिये एक क्षण की भी लापरवाही जीवन को तबाह कर सकती है। केरल उच्च न्यायालय ने उचित ही यह प्रतिपादित किया है कि “सड़क सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व है।”

सतत् विकास लक्ष्य 3.6 को प्राप्त करने और वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिये, भारत को सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रवर्तन को सुदृढ़ करना चाहिये, अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना चाहिये, चालकों के प्रशिक्षण तथा ट्रॉमा केयर में सुधार लाना चाहिये तथा सतत् जन-जागरूकता एवं न्यायिक पर्यवेक्षण के माध्यम से डेटा-आधारित निगरानी को सशक्त बनाना चाहिये ताकि उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके और सड़कें अधिक सुरक्षित बन सकें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में बढ़ते सड़क दुर्घटना संकट की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिये कि यह किस प्रकार गहन रूप से निहित प्रणालीगत चुनौतियों को दर्शाता है। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिये समग्र नीतिगत उपाय प्रस्तावित कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. भारत को सड़क दुर्घटनाओं का वैश्विक केंद्र क्यों कहा जाता है?

भारत में विश्व के केवल 1% वाहन हैं, फिर भी भारत वैश्विक सड़क दुर्घटना मृत्यु के 11% के लिये उत्तरदायी है। वर्ष 2023 में देश में 1.72 लाख से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई, जो विश्व में सबसे अधिक है।

प्रश्न 2. भारत में सड़क दुर्घटनाओं के बोझ से क्या जनांकिकीय और आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं?

पीड़ितों में अधिकांश कार्यशील आयु-वर्ग (18–45 वर्ष) के वयस्क होते हैं, जिसके कारण उत्पादकता में भारी हानि होती है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का सालाना 3% से अधिक नुकसान होता है, जो आर्थिक और सामाजिक संकट दोनों को दर्शाता है।

प्रश्न 3. मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने सड़क सुरक्षा प्रशासन को किस-प्रकार सुदृढ़ किया है?

इस अधिनियम ने कठोर दंड प्रावधानों, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन, ‘गुड सेमेरिटन’ संरक्षण, वाहन सुरक्षा मानकों (एयरबैग, ABS) तथा डिजिटल लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत कर उत्तरदायित्व और अनुपालन को सुदृढ़ किया है।

प्रश्न 4. सड़क सुरक्षा के लिये कौन-से संस्थागत और तकनीकी सुधार लागू किये जा रहे हैं?

‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड’ (NRSB) की स्थापना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गति-निगरानी, ‘स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली’ (ANPR), ई-चालान तथा आभासी न्यायालयों की स्थापना, डेटा-आधारित एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रवर्तन की दिशा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है।

प्रश्न 5. भारत में सतत् सड़क सुरक्षा के लिये कौन-सा रणनीतिक परिवर्तन अनुशंसित है?

सेफ सिस्टम एप्रोच का अंगीकरण, समावेशी सड़क डिज़ाइन सुनिश्चित करना, प्रभावी आपात चिकित्सा प्रणाली (EMS), जन-जागरूकता तथा डेटा की पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना— ये सभी तत्त्व ‘सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 3.6’ की प्राप्ति तथा शून्य रोकी जा सकने वाली मृत्यु-दर के उद्देश्य हेतु अनिवार्य हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष का प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत में, ‘पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर’ (Public Key Infrastructure) पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? (2020)

(a) डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना

(b) खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना

(c) स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना

(d) दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न 1. राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति 'वाहनों की आवाजाही' के बजाय 'लोगों की आवाजाही' पर बल देती है। इस संबंध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलता की समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (2014)