भारतीय राजव्यवस्था

भारत में मानहानि कानून में सुधार का समय

- 27 Sep 2025

- 134 min read

यह एडिटोरियल “ Penalty in proportion: On growing use of criminal defamation proceedings” जो 24/09/2025 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ था, पर आधारित है। यह लेख इंगित करता है कि भारत में आपराधिक मानहानि का अक्सर दुरुपयोग होता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालता है। लेख सुझाव देता है कि लोकतंत्र में प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये नागरिक (सिविल) उपाय एक अधिक न्यायसंगत विकल्प होंगे।

प्रिलिम्स के लिये: मानहानि, भारतीय न्याय संहिता की धारा 356, अनुच्छेद 21, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016), “बॉर्नार्ड स्टैंडर्ड”, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A

मेन्स के लिये: भारत में मानहानि से संबंधित हाल के मामले, भारत में मानहानि को अपराध से मुक्त करने के पक्ष और विपक्ष के मुख्य तर्क

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आपराधिक मानहानि के मामले में अपने दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दिया है, एक सुनवाई के दौरान कहा कि ‘इस सब को अपराध से मुक्त करने का समय आ गया है।’ यह टिप्पणी तब की गई जब फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म की एक याचिका पर विचार किया जा रहा था, जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले में जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी। यह टिप्पणी इस बात की चिंता को दर्शाती है कि मानहानि कानून का दुरुपयोग आलोचकों और पत्रकारों को डराने के लिये किया जा रहा है। यह भारत जैसे लोकतंत्र में प्रतिष्ठा की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने पर महत्वपूर्ण बहस उठाती है।

कानून में मानहानि की अवधारणा क्या है?

- परिचय: मानहानि का तात्पर्य किसी भी मौखिक या लिखित कथन से है, जो शब्दों या अभिव्यक्तियों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है।

- मानहानि के प्रकार:

- लाइबेल (Libel): ऐसा मानहानिकारक कथन जो लिखित, प्रकाशित या दृश्य रूप में होता है।

- स्लैंडर (Slander): ऐसा मानहानिकारक कथन जो मौखिक रूप में कहा जाता है और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है।

- मानहानि के प्रकार:

- भारत में कानूनी आधार: भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि को किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने के आशय से या यह जानते हुए कि इससे हानि होगी, किसी आरोप को बनाना या प्रकाशित करना परिभाषित किया गया है।

- संवैधानिक औचित्य: न्यायालय प्रतिष्ठा को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत मानती हैं और प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान को सामाजिक सद्भाव पर प्रभाव डालने वाला मानती हैं।

- अपराध का दायरा: यह जीवित व्यक्तियों, मृत व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों पर लागू होता है और इसमें व्यंग्यात्मक या वैकल्पिक रूप से किये गए कथन भी शामिल हैं।

- क्षति में शामिल है किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम आंकना, जाति या पेशे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना, आर्थिक विश्वसनीयता (creditworthiness) को प्रभावित करना या किसी व्यक्ति के शरीर के संबंध में अपमानजनक धारणा उत्पन्न करना।

- नागरिक बनाम आपराधिक मानहानि:

- नागरिक (Civil): निजी अपराध; इसके उपायों में प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिये मुआवज़ा शामिल है।

- आपराधिक (Criminal): सार्वजनिक अपराध; दंड के रूप में ज़ुर्माना या कारावास का प्रावधान, ताकि दुर्भावनापूर्ण हमलों को रोका जा सके।

- आपराधिक दायित्व के तत्त्व: आपराधिक दायित्व उत्पन्न होने के लिये तीन तत्त्व विद्यमान होना आवश्यक हैं: कथन मानहानिकारक होना चाहिये, यह किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य समूह की ओर निर्देशित होना चाहिये और इसे कम से कम एक ऐसे व्यक्ति तक प्रकाशित या संप्रेषित किया जाना चाहिये जो याचिकाकर्त्ता नहीं है।

- नागरिक दायित्व (Civil Liability) से भिन्न, आपराधिक कानून में यह सिद्ध करना आवश्यक है कि हानि पहुँचाने का आशय था या यह ज्ञान था कि हानि होने की संभावना है।

भारत में मानहानि से संबंधित हाल के न्यायिक मामले क्या हैं?

- सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016): सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धाराओं 499 एवं 500 (अब BNS 2023 की धारा 356) के तहत आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को बरकरार रखा, यह निर्णय देते हुए कि आपराधिक मानहानि अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध है तथा प्रतिष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच संतुलन बनाने पर ज़ोर दिया, यह कहते हुए कि, “Reputation of one cannot be allowed to be crucified at the altar of the other’s right of free speech अर्थात् किसी एक की प्रतिष्ठा को दूसरे के अभिव्यक्ति के अधिकार के लिये नष्ट नहीं की जा सकती।”

- एम.जे. अकबर बनाम प्रिया रमानी (2021): एक प्रमुख #MeToo मामले में, दिल्ली न्यायालय ने प्रिया रमानी को एम.जे. अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि आरोपों से बरी कर दिया, यह कहते हुए कि गरिमा का अधिकार और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, अकबर के प्रतिष्ठा के दावे से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

- मानहानि के मामलों में सत्य और सार्वजनिक हित को वैध बचाव के रूप में मान्यता दी गई।

- इसी प्रकार, हाल ही में समीर वानखेड़े बनाम नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट मामले (दिल्ली उच्च न्यायालय, सितंबर 2025) में, मानहानि का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच तनाव को रेखांकित करता है।

- राहुल गांधी 'मोदी' मामला (2019-वर्तमान): राहुल गांधी को सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने "मोदी" उपनाम के बारे में की गई टिप्पणी के लिये दोषी ठहराया था, जिसमें कथित तौर पर मोदी समुदाय का जिक्र था।

- उनकी दोषसिद्धि के कारण उन्हें संसद से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। इस मामले ने समूह मानहानि और राजनीतिक भाषण पर सवाल खड़े कर दिये हैं।

- अडानी गैग ऑर्डर और मीडिया निषेधाज्ञा (2025): दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से पत्रकारों को प्रतिबंधित करने वाले गैग ऑर्डर को रद्द कर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने "बोनार्ड मानक" को दोहराते हुए कहा कि पूर्व-परीक्षण निषेधाज्ञा दुर्लभ होनी चाहिये और केवल तभी उचित होनी चाहिये जब प्रतिवादी कथित मानहानि का बचाव नहीं कर सकता।

- सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का अवलोकन: सितंबर 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने मानहानि को अपराधमुक्त करने की संभावना का संकेत दिया था तथा सुझाव दिया था कि औपनिवेशिक युग का यह अपराध आधुनिक लोकतंत्र के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता है।

- चल रहे मामले में जेएनयू के एक प्रोफेसर और 'द वायर' शामिल हैं, जिसमें पीठ ने BNS की धारा 356, जो पहले IPC की धारा 499 थी, की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर खुले तौर पर बहस की।

भारत में मानहानि को अपराधमुक्त करने के पक्ष में प्रमुख तर्क क्या हैं?

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा: आपराधिक मानहानि कानूनों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "चीलिंग इफेक्ट" पड़ता है, यह पत्रकारों, व्हिसल-ब्लोअर्स और नागरिकों को वैध आलोचना या असहमति व्यक्त करने से रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप वे स्वयं ही सेंसरशिप (self-censorship) करने लगते हैं।

- सितंबर 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं नोट किया कि आपराधिक अभियोजन का डर अनुच्छेद 19(1)(ए) अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है और नागरिक उपचार प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान को पर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं।

- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन मानहानि पर आपराधिक धारा (आईटी अधिनियम की धारा 66 A) को रद्द कर दिया, क्योंकि यह अस्पष्ट थी और मुक्त भाषण पर नकारात्मक प्रभाव डालती थी।

- दुर्व्यवहार और उत्पीड़न को रोकना: आपराधिक मानहानि राजनेताओं, अभिनेताओं और उद्योगपतियों जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों के लिये सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमे (SLAPP) दायर करने का एक हथियार बन गया है।

- हाल के उदाहरणों में सरकारी और कॉर्पोरेट आचरण पर रिपोर्टिंग करने के लिये पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई कई FIR शामिल हैं, एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि आपराधिक सम्मन का जवाब देने की प्रक्रिया भी" प्रक्रिया द्वारा दंड" के रूप में कार्य करती है तथा स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाती है।

- न्यायिक लंबित मामलों और विलंब को कम करना: मानहानि के मुकदमों के कारण निचली अदालतें अवरुद्ध हो जाती हैं और निजी विवादों के लिये विशाल न्यायिक संसाधनों का उपभोग होता है।

- सितंबर 2025 में वायर-जेएनयू मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हज़ारों आपराधिक मानहानि मामलों में लंबी मुकदमेबाजी और देरी पर गौर किया, जो अक्सर वर्षों तक चलती है, जिससे बहुमूल्य न्यायिक समय बर्बाद होता है, जो गंभीर अपराधों के लिये आरक्षित किया जा सकता है।

- प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा: कानूनी विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आपराधिक मानहानि से मीडिया पर अंकुश लगने और लोकतांत्रिक बहस को दबाने का खतरा है।

- अप्रैल 2025 में पंजाबी ट्रिब्यून और ट्रिब्यून संपादकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को खारिज करना यह दर्शाता है कि ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग को आपराधिक नहीं माना जाना चाहिये, खासकर तब जब पत्रकारों को चुप कराने के लिये रणनीतिक मुकदमों का सामना करना पड़ता है।

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (2025) में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है, जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करता है।

- लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखना: सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी हालिया टिप्पणी में इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठा की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिये, लेकिन लोकतांत्रिक बहुलवाद और आलोचनात्मक संवाद की कीमत पर नहीं।

- अपराधमुक्ति कानून को गरिमा, बंधुत्व और पारस्परिक सम्मान जैसे संवैधानिक मूल्यों के साथ पुनः संरेखित करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अधिकार दूसरे के “वेदी पर बलिदान” न हो।

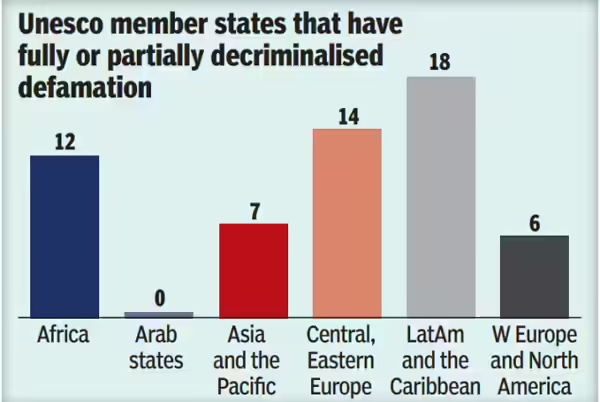

- वैश्विक मानकों के अनुरूप: पत्रकारों की सुरक्षा समिति और UNHRC सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, भारत से आपराधिक मानहानि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह करते हैं।

- प्रतिष्ठा को हुआ आघात मुख्यतः एक नागरिक अपराध है, जिसका पर्याप्त उपचार आर्थिक क्षतिपूर्ति, निषेधाज्ञा, सार्वजनिक क्षमा-याचना या बयान वापसी के माध्यम से किया जा सकता है।

- कई देशों ने ऐसे आपराधिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया है, यह मानते हुए कि इनका प्रभाव स्वतंत्र मीडिया और नागरिक सक्रियता पर असंगत रूप से अधिक पड़ता है।

भारत में मानहानि को अपराधमुक्त करने के विरुद्ध प्रमुख तर्क क्या हैं?

- मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठा की सुरक्षा: सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि प्रतिष्ठा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है तथा आपराधिक मानहानि अनुच्छेद 19(2) के तहत एक उचित प्रतिबंध है ।

- आपराधिक दंड को बनाए रखने से प्रतिष्ठा पर अन्यायपूर्ण हमलों के लिये त्वरित निवारण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है ।

- दुर्भावनापूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना भाषण के खिलाफ रोकथाम: डिजिटल युग में, झूठी जानकारी तुरंत और अपूरणीय रूप से फैल सकती है।

- कानूनी विशेषज्ञों और विधि आयोग (2023) ने तर्क दिया कि आपराधिक कानून जानबूझकर और लापरवाही से मानहानिकारक सामग्री के प्रसार के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करता है, जिससे फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने और व्यक्तियों को अपूरणीय क्षति से बचाने में मदद मिलती है।

- भारतीय विधि आयोग की 285वीं रिपोर्ट में आपराधिक मानहानि को नये आपराधिक कानूनों के एक भाग के रूप में बनाये रखने की सिफारिश की गयी है।

- SMC न्यूमेटिक्स बनाम जोगेश क्वात्रा (2004) मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहला भारतीय साइबर मानहानि निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें मानहानिकारक ईमेल और इंटरनेट पोस्ट को मानहानि कानून के तहत कार्रवाई योग्य माना गया।

- कानूनी विशेषज्ञों और विधि आयोग (2023) ने तर्क दिया कि आपराधिक कानून जानबूझकर और लापरवाही से मानहानिकारक सामग्री के प्रसार के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करता है, जिससे फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने और व्यक्तियों को अपूरणीय क्षति से बचाने में मदद मिलती है।

- सामाजिक बहिष्कार से सुरक्षा: सिविल मानहानि के मामले लंबे और महंगे होते हैं इसके विपरीत, आपराधिक अभियोजन एक लागत प्रभावी और सुलभ उपाय प्रदान करता है, जो उन लोगों को सशक्त बनाता है, जिन्हें अन्यथा हानिकारक अफवाहों के कारण सामाजिक बहिष्कार या आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

- कमज़ोर समूहों की सुरक्षा: आपराधिक मानहानि हाशिये पर पड़े या कमज़ोर समुदायों के लिये सुरक्षा कवच का कार्य कर सकती है, जिनकी प्रतिष्ठा को विशेष रूप से नुकसान पहुँचाने की आशंका होती है।

- उदाहरण के लिये, महिलाओं, दलितों या अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाकर दिये गए अपमानजनक बयान सामाजिक भेदभाव या उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं।

- आपराधिक प्रावधान त्वरित जवाबदेही और निवारण सुनिश्चित करते हैं, जो सिविल मुकदमेबाजी के कारण विलंबित या दुर्गम हो सकता है।

- लोक व्यवस्था बनाए रखना: लापरवाह या दुर्भावनापूर्ण बयान समुदाय में अशांति भड़का सकते हैं और टकराव को बढ़ा (विशेषकर भारत के सामाजिक रूप से संवेदनशील वातावरण में) सकते हैं।

- आपराधिक मानहानि प्रावधान ऐसे व्यवहार पर अंकुश लगाने, व्यापक मतभेद के जोखिम को कम करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करने का कार्य करते हैं।

भारत में मानहानि कानून के लिये कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- निज़ी मानहानि को अपराधमुक्त करना, जनहित के लिये आपराधिक मानहानि को बरकरार रखना: कानूनी विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया एक संतुलित दृष्टिकोण यह है कि आपराधिक मानहानि को केवल जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े मामलों तक ही सीमित रखा जाए, जबकि निज़ी प्रतिष्ठा संबंधी विवादों को पूरी तरह से सिविल अदालतों में स्थानांतरित करना।

- इससे आम नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी और साथ ही समाज को प्रभावित करने वाले बेवजह झूठ के लिये मज़बूत निवारक सुनिश्चित होंगे।

- वैश्विक स्तर पर, अधिकांश लोकतंत्र मानहानि को एक नागरिक अपराध मानते हैं, जहाँ पीड़ित आर्थिक मुआवज़ा और सुधारात्मक आदेश की माँग करते हैं।

- सिविल मानहानि की कार्यवाही को मज़बूत और तीव्र करना: मानहानि में ज़्यादातर नुकसान न्याय में विलंब से होता है।

- भारत को सिविल मानहानि के मामलों को स्पष्ट समय-सीमा और उचित मुआवज़े की सीमा के साथ निपटाने के लिये त्वरित अदालतें या समर्पित पीठें स्थापित करनी चाहिये, ताकि भाषण को आपराधिक बनाए बिना प्रभावी और समय पर समाधान मिल सके।

- ब्रिटेन जैसे देशों ने मानहानि सुधार अधिनियमों के साथ-साथ आधुनिक सिविल कानूनों पर भरोसा किया है, जिससे कारावास के भय के बगैर संतुलित सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- एंटी-SLAPP (जनभागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमा) कानून लागू करना: शक्तिशाली व्यक्ति और निगम आलोचकों को महंगे मुकदमेबाजी से डराने के लिये SLAPP मुकदमों का इस्तेमाल करते हैं।

- अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह एंटी-SLAPP कानून लागू करने से पत्रकारों, कार्यकर्त्ताओं और नागरिकों को मुकदमेबाजी के दुरुपयोग से बचाया जा सकेगा, साथ ही वास्तविक मानहानि के दावों को आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी।

- निष्पक्ष आलोचना और जनहित पर विशिष्ट न्यायिक दिशानिर्देश प्रदान करना: सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, निष्पक्ष आलोचना, व्यंग्य और राय को दुर्भावनापूर्ण मानहानि से अलग करने के लिये स्पष्ट न्यायिक सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया जाना।

- इससे न्यायालयों को मानहानि के मामलों में निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायता मिलेगी और साथ ही अभिव्यक्ति पर मनमाने प्रतिबंधों से भी बचा जा सकेगा।

- मीडिया साक्षरता और ज़िम्मेदार भाषण के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना: ज़िम्मेदार भाषण को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को आलोचना एवं मानहानि के बीच अंतर के बारे में शिक्षित करने से उक्त मामलों में कमी आ सकती है।

- सरकार, नागरिक समाज और मीडिया जागरूकता अभियानों में सहयोग कर सकते हैं, जैसा कि सक्रिय नागरिक शिक्षा वाले देशों में देखा गया है, जिससे सामाजिक तनाव और कानूनी विवाद कम होते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में मानहानि कानूनों में सुधार हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है। जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने (ऑन लिबर्टी में) तर्क दिया था, "किसी राय को दबाना मानवता की गलती को सच्चाई से बदलने के अवसर से वंचित करना है, जिससे आलोचनात्मक विचार और लोकतांत्रिक जवाबदेही का गला घोंट दिया जाता है।" इस प्रकार, व्यक्तिगत मानहानि को अपराधमुक्त करना, नागरिक उपचारों को सुदृढ़ करना और SLAPP विरोधी उपाय लागू करना पत्रकारों और नागरिकों की रक्षा कर सकता है, ज़िम्मेदार संवाद को बढ़ावा दे सकता है और संवैधानिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय, दोनों को बनाए रख सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में आपराधिक मानहानि कानूनों की प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मानहानि विधिक सुधारों के माध्यम से भारत संवैधानिक रूप से प्रदत्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच कैसे संतुलन बना सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. निज़ता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)

(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।

(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिए गए राज्य की नीति के निदेशक तत्व।

(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।

(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: C

मेन्स

प्रश्न. आप "वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य" संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिए। (2014)