सामाजिक न्याय

ट्रांसजेंडर सशक्तीकरण हेतु रोडमैप

- 24 Sep 2025

- 152 min read

यह एडिटोरियल “Trans people deserve better” पर आधारित है, जो 23/09/2025 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में यह रेखांकित किया गया है कि भारत में ट्रांसजेंडर लोगों का वास्तविक समावेश केवल प्रतीकात्मक वादों और कोटा तक सीमित नहीं रहना चाहिये। उनके सशक्तीकरण हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें राजनीति, नीति निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और रोजगार में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें सम्मान और समान अधिकार मिल सकें।

प्रिलिम्स के लिये: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019, NALSA निर्णय 2014, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) नियम, 2020, गरिमा गृह, SMILE योजना, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर समुदाय परिषद (NCTP)

मेन्स के लिये: भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों को आकार देने वाले कानूनी और संवैधानिक मील के पत्थर, भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिये भविष्य की रूपरेखा

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सांस्कृतिक मान्यता के बावजूद लंबे समय से सामाजिक हाशिये पर रहना पड़ा है। औपनिवेशिक अपराधीकरण और भेदभाव ने उन्हें हाशिये पर धकेल दिया है। हाल के कानूनी सुधारों और सक्रियता ने उनके समावेश एवं सम्मान को बढ़ाने की शुरुआत की है, लेकिन भारत को राजनीति और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वादों से आगे बढ़ना होगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति होने का क्या अर्थ है?

- ट्रांसजेंडर एक व्यापक शब्द है, जो उन लोगों के लिये प्रयोग किया जाता है जिनकी लैंगिक पहचान और/या व्यक्तित्व उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है। (OHCHR)

- लैंगिक पहचान (Gender Identity): किसी व्यक्ति की अपने लिंग के प्रति अंतर्निहित और गहन अनुभव या स्वयं की समझ, जैसे पुरुष, महिला या अन्य कोई लिंग।

- लिंग पहचान का चुनाव तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने शरीर, शारीरिक बनावट, बोली, व्यवहार आदि के आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव को समझता है।

- यदि किसी व्यक्ति की लिंग पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती है, तो वह अपनी पहचान किसी अन्य लिंग के रूप में चुन सकता है।

- ट्रांसजेंडर लोग स्वयं को ट्रांसजेंडर, महिला, पुरुष, ट्रांसवुमन, ट्रांसमैन, ट्रांससेक्सुअल या विशिष्ट संस्कृतियों में प्रयुक्त विभिन्न स्वदेशी शब्दों जैसे हिजड़ा (भारत), कैथोए (थाईलैंड), वारिया (इंडोनेशिया) या कई अन्य ट्रांसजेंडर पहचानों में से एक के रूप में पहचान सकते हैं।

- जनसंख्या: भारत में लगभग 4.8 मिलियन ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं (जनगणना 2011)।

- सबसे अधिक ट्रांसजेंडर आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। (जनगणना 2011)।

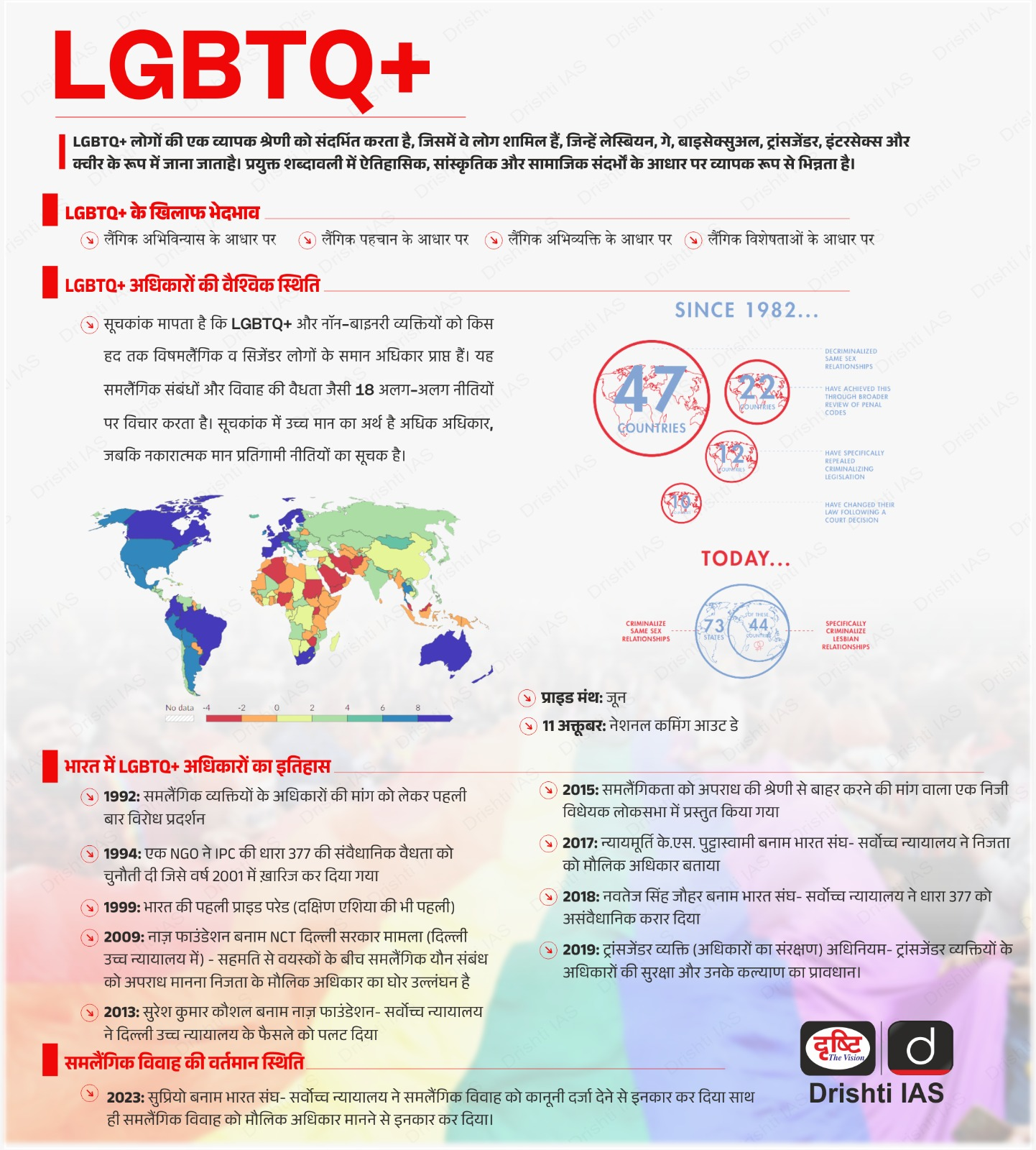

- LGBTQIA+ का हिस्सा: LGBTQIA+ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "T" द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल।

- “+” में नॉन-बाइनरी और पैनसेक्सुअल जैसी अन्य पहचानें शामिल हैं, जो लिंग और कामुकता की विकसित होती समझ को दर्शाती हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों को आकार देने वाले प्रमुख कानूनी और संवैधानिक मील के पत्थर क्या हैं?

- नालसा बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले ने कानूनी तौर पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता दी और पुष्टि की कि भारतीय संविधान (अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार उन पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

- न्यायालय ने पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में स्वयं की पहचान करने के अधिकार पर जोर दिया, बायोलॉजिकल जेंडर की तुलना में मनोवैज्ञानिक पहचान को प्राथमिकता दी तथा शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव के विरुद्ध समान संरक्षण का आदेश दिया।

- इसने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये सामाजिक कल्याण योजनाएँ और सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

- NALSA के फैसले में ट्रांसजेंडर को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उनके समावेश और उत्थान को बढ़ावा देने के लिये नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के हकदार हैं।

- न्यायालय ने पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में स्वयं की पहचान करने के अधिकार पर जोर दिया, बायोलॉजिकल जेंडर की तुलना में मनोवैज्ञानिक पहचान को प्राथमिकता दी तथा शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव के विरुद्ध समान संरक्षण का आदेश दिया।

- पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017): निजता के अधिकार के संबंध में पुट्टस्वामी मामले में ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन, समानता और मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का संवैधानिक अधिकार निहित है।

- इसमें अपनी पसंद के अंतरंग संबंध बनाने का अधिकार तथा यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान का अधिकार शामिल है।

- IPC की धारा 377 का गैर-अपराधीकरण: नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने IPC की धारा 377 को रद्द कर दिया, सहमति से समलैंगिक संबंधों को गैर-अपराधीकरण कर दिया और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक LGBTQIA+ स्वीकृति को बढ़ावा देकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मज़बूत किया।

- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: घरेलू हिंसा अधिनियम ट्रांसजेंडर महिलाओं सहित सभी महिलाओं को (उनके पहचान प्रमाण पत्र की परवाह किये बिना) किसी भी परिवार के सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है।

- चुनाव आयोग के निर्देश (2009) ने मतदाता पंजीकरण फॉर्म में "अन्य" विकल्प पेश किया, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला वर्गीकरण से बचने की अनुमति प्राप्त हुई।

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचा बनाया गया।

- प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- गैर-भेदभाव खंड: शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच में बहिष्कार या अनुचित व्यवहार पर रोक लगाता है।

- स्व-पहचान: यह विधेयक स्व-अनुभूत लिंग पहचान के अधिकार को मान्यता देता है तथा व्यक्तियों को चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता के बिना ज़िला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है।

- स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच: लिंग-पुष्टि चिकित्सा देखभाल, एचआईवी निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में समावेशन का प्रावधान अनिवार्य है।

- वैधानिक संस्थागत तंत्र: कल्याणकारी नीतियों पर केंद्र सरकार को सलाह देने, कार्यान्वयन की निगरानी करने और अंतर-मंत्रालयी प्रयासों का समन्वय करने के लिये राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (एनसीटीपी) की स्थापना की गई है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020: ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं जिसके द्वारा एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये कल्याणकारी उपाय, उनकी शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और गैर-भेदभाव के प्रावधान आदि।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को परिवार, साथियों और समाज से व्यापक सामाजिक अस्वीकृति और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यह बहिष्कार उन्हें अलगाव और हाशिये पर धकेल देता है।

- लगभग 31% ट्रांसजेंडर व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, जिनमें से 50% सामाजिक कलंक और मानसिक परेशानी के कारण 20 वर्ष की आयु से पहले आत्महत्या का प्रयास करते हैं।

- शिक्षा में बाधाएँ: भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की साक्षरता दर लगभग 56.1% है, जो राष्ट्रीय औसत 74% (2011 की जनगणना) से काफी कम है।

- लगातार उत्पीड़न, धमकी और समावेशी बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण कई ट्रांसजेंडर बच्चे जल्दी ही स्कूल छोड़ देते हैं।

- उच्च शिक्षा में नामांकन अभी भी बहुत कम है: प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग कोई भी ट्रांसजेंडर छात्र या कर्मचारी नहीं है।

- आर्थिक बहिष्कार और बेरोजगारी: लगभग 92% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है (NHRC 2018), लगभग आधे बेरोज़गार हैं (ILO 2022 डेटा के अनुसार 48%)।

- नियुक्ति में भेदभाव, प्रतिकूल कार्यस्थल वातावरण और कौशल प्रशिक्षण की कमी के कारण कई लोग अनौपचारिक या जीवन-निर्वाह आधारित व्यवसायों की ओर धकेले जाते हैं, जिनमें भीख मांगना और यौन कार्य शामिल हैं।

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925) और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानून केवल पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों को मान्यता प्रदान करते हैं।

- वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बहिष्कृत करते हैं, उन्हें जन्म के समय निर्धारित लिंग का पालन करने के लिये मजबूर करते हैं या विरासत के अधिकारों को त्याग देते हैं।

- सरकारी रोज़गार आरक्षण का क्रियान्वयन असमान रूप से किया जा रहा है तथा हाल के परिपत्रों के बावजूद वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सीमित बनी हुई है।

- स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियाँ: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल से वंचित किया जाता है या उनके साथ लापरवाही बरती जाती है।

- लगभग 27% लोगों ने बताया कि उन्हें उनकी लैंगिक पहचान के कारण चिकित्सा देखभाल देने से मना कर दिया गया (NALSA सर्वेक्षण)।

- लिंग-पुष्टि उपचार की लागत 2-5 लाख रुपये के बीच होती है, जो अक्सर बीमा द्वारा कवर नहीं की जाती है।

- जबकि आयुष्मान भारत टीजी प्लस योजना सालाना 5 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है फिर भी इसकी पहुँच और जागरूकता कम है।

- राजनीतिक समावेशन और प्रतिनिधित्व की कमी: संवैधानिक गारंटी और प्रगतिशील निर्णयों के बावजूद, ट्रांसजेंडर व्यक्ति मुख्यधारा की राजनीति और निर्णय लेने वाली संस्थाओं से काफी हद तक अनुपस्थित रहते हैं।

- संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय परिषदों में उनका प्रतिनिधित्व न्यूनतम है, जिससे उन्हें सीधे प्रभावित करने वाली नीतियों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।

- थर्ड जेंडर के मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत में असमानता लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 25% पंजीकृत ट्रांसजेंडर मतदाता ने ही मतदान किया।

- कानूनी और नौकरशाही बाधाएँ: हालाँकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 मौजूद है, लेकिन 2023 के अंत तक ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिये केवल 65% आवेदनों पर ही कार्रवाई की गई है, जिसमें अक्सर 30-दिन की कानूनी समय सीमा से अधिक की देरी होती है।

- जटिल नौकरशाही प्रक्रियाये आत्म-पहचान में बाधा डालती हैं, जबकि पुलिस उत्पीड़न और कानूनी जागरूकता की कमी बनी रहती है।

- मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक तनाव: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निरंतर सामाजिक आघात के कारण मानसिक स्वास्थ्य विकारों की उच्च दर का सामना करना पड़ता है।

- दिल्ली एनसीआर में किये गए अध्ययनों से पता चलता है कि 42.7% ट्रांस महिलाएँ मध्यम से गंभीर अवसाद का अनुभव करती हैं तथा 48% चिंता और PTSD जैसे मानसिक विकारों से पीड़ित हैं।

- सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव इस संकट को और बढ़ा देता है।

- भारत में मानसिक विकार से ग्रस्त लगभग 70% से 92% लोगों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता है, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक और प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।

- सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं का अभाव: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग-तटस्थ सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षित आवास और सुरक्षित आश्रयों जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- उन्हें जेलों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये अलग शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिशानिर्देश जारी किये हैं, हालाँकि, कार्यान्वयन काफी कम है।

- सुरक्षित स्थानों की कमी से उनकी असुरक्षा बढ़ती है और सार्वजनिक जीवन में उनकी गतिशीलता और भागीदारी सीमित हो जाती है।

- गरिमा गृह आश्रय, हालाँकि प्रगतिशील इरादे से हैं, लेकिन उन्हें अपर्याप्त वित्त पोषण, खराब जागरूकता और सीमित राज्य कवरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

- उन्हें जेलों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

भारत में ट्रांसजेंडर कल्याण हेतु प्रमुख उपाय

- स्माइल योजना और गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये पुनर्वास, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका सहायता प्रदान करता है।

- आयुष्मान भारत टीजी प्लस लिंग-पुष्टि उपचार और स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के लिये स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल योजनाओं, सेवाओं और शिकायत निवारण तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक विशिष्ट "ट्रांसजेंडर" विकल्प के साथ विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

- गृह मंत्रालय (2022) ने तृतीय लिंग कैदियों के लिये कारावास में गोपनीयता और सम्मान की सुनिश्चितता का निर्देश दिया।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिये भविष्य का रोडमैप क्या होना चाहिये?

- कानून का प्रभावी कार्यान्वयन तथा संवेदनशीलता: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का पूर्ण और ईमानदारी से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये, साथ ही शिकायत निवारण, सरलीकृत स्व-पहचान की प्रक्रिया तथा पुलिस, न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा अधिकारियों के लिये लिंग-संवेदनशीलता संबंधी प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, दिल्ली के 2025 ट्रांसजेंडर संरक्षण नियम पहचान की मान्यता और भेदभाव निवारण हेतु एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं।

- साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के निर्देशों में प्रणालीगत भेदभाव को रोकने के लिये व्यापक संवेदनशीलता पर बल दिया गया है।

- आर्थिक समावेशन और उद्यमशीलता समर्थन: SMILE योजना जैसे कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं, जो गरिमा गृह, दिल्ली (2025) में 15-दिवसीय व्यवसाय प्रशिक्षण जैसी उद्यमिता विकास पहलों द्वारा समर्थित हो, तथा ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को बाज़ार सर्वेक्षण, वित्त एवं नियामक अनुपालन में प्रशिक्षित करे।

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल करने से वित्तीय पहुँच सशक्त होती है। टाटा स्टील के कार्यक्रम जैसे कॉर्पोरेट विविधता नियुक्ति मॉडल का बड़े पैमाने पर प्रभाव डाला जा सकता है।

- कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2021) में यह अनुमान वयक्त किया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कार्यबल में शामिल करने से भारत की GDP में 1.7% की वृद्धि हो सकती है।

- ट्रांसजेंडर कार्यकर्त्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा स्थापित किन्नर सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड जैसी पहल भारत के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिये आजीविका के अवसर और वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करती है।

- सुलभ और लिंग-पुष्टिकारी स्वास्थ्य सेवा: समर्पित लिंग पुष्टिकरण केंद्र स्थापित करना (जैसे, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये एम्स दिल्ली का CoE), आयुष्मान भारत टीजी प्लस में लिंग-पुष्टिकारी उपचारों को एकीकृत करना तथा ट्रांसजेंडर आवश्यकताओं के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना।

- टेलीमेडिसिन और दूरस्थ परामर्श सेवाओं के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच पहुँच का विस्तार होता है , जिससे देखभाल के लिये भौगोलिक एवं सामाजिक बाधाएँ दूर होती हैं।

- ओडिशा और कर्नाटक की निशुल्क सरकारी सर्जरी सुविधाएँ सकारात्मक मॉडल के रूप में कार्य करती हैं।

- समावेशी शिक्षा नीतियाँ: लैंगिक दृष्टि से तटस्थ शौचालयों, अराजकता विरोधी नीतियों और परामर्श का समर्थन करते हुए ट्रांसजेंडर-अनुकूल स्कूल एवं कॉलेज परिसरों को बढ़ावा देना।

- महाराष्ट्र के कॉलेजों में ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ और केरल में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिये आरक्षण एवं छात्रावास राज्य स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करते हैं।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर-समावेशी व्यापक लैंगिकता शिक्षा (CSE) सुनिश्चित करने, लिंग विविधता जागरूकता और छात्रों के मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये केंद्र, NCERT और छह राज्यों को नोटिस जारी किया है।

- सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता: राष्ट्रव्यापी लैंगिक-संवेदनशीलता अभियान चलाया जाना चाहिये। मीडिया में ट्रांसजेंडर प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- कूवगम/कूवगाम महोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समर्थन किया जाना चाहिये और "I Am Also Human" जैसे समर्थनकारी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया जा सकता है जो स्वीकृति को बढ़ावा देते हैं तथा सामाजिक दुर्भावना को कम करते हैं।

- खेल भी एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं; उदाहरण के लिये, भारत की पहली पूर्णतः ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम, या_ऑल स्पोर्ट्स क्लब, मणिपुर, समावेशिता तथा दृश्यता को बढ़ावा देती है।

- Born2Win सोशल वेलफेयर ट्रस्ट तमिलनाडु, भारत में एक ट्रांसजेंडर-नेतृत्व वाला संगठन है, जो सकारात्मक रोल मॉडल बनाने, शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने तथा लैंगिक अधिकारों का समर्थन करने जैसी पहलों के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने के लिये समर्पित है।

- नीति निर्माण के लिये डेटा संग्रह और अनुसंधान: सटीक ट्रांसजेंडर जनसंख्या डेटा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्राप्त करने के लिये लगातार और समावेशी सर्वेक्षण आयोजित किये जा सकते हैं।

- साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिये इस जानकारी का उपयोग किया जा सकता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने स्वास्थ्य और सामाजिक सर्वेक्षणों में ट्रांसजेंडर पहचान संबंधी प्रश्नों को शामिल किया है, जैसे कि व्यवहारिक जोखिम कारक निगरानी प्रणाली (BRFSS), जिससे स्वास्थ्य देखभाल के वित्तपोषण तथा नीतियों को तैयार करने में मदद मिलती है।

- सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक स्थानों का निर्माण: गरिमा गृह जैसे सुरक्षित आश्रयों , सुलभ सार्वजनिक सुविधाओं और सार्वजनिक और निजी स्थानों में भेदभाव विरोधी प्रवर्तन में निवेश किया जाना चाहिये।

- गरिमा गृह की पुनर्कल्पना के लिये इसे मात्र आश्रय स्थल से एक गतिशील सशक्तीकरण केंद्र में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

- सबसे परिवर्तनकारी कदम गरिमा गृह मॉडल को सफल SHG फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत करना है।

- वैंकूवर की पार्क्स वॉशरूम रणनीति में यह अनिवार्य किया गया है कि सार्वजनिक शौचालय सभी लिंगों के लिये सुलभ हों तथा उनमें सुगम्यता संबंधी सुविधाएँ भी शामिल हों और भारत इस पहल से सीख ले सकता है।

- गरिमा गृह की पुनर्कल्पना के लिये इसे मात्र आश्रय स्थल से एक गतिशील सशक्तीकरण केंद्र में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

जैसा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, "राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता, जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो।" ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करना केवल कानूनी अनुपालन का विषय नहीं है, बल्कि यह समानता, न्याय और समावेशिता के प्रति समाज की वास्तविक प्रतिबद्धता का पैमाना है। सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) और सतत विकास लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी) के अनुरूप भारत को प्रतीकात्मक मान्यता से आगे बढ़ते हुए ठोस नीतियाँ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक स्वीकृति प्रदान करनी होगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्रमुख विधिक एवं नीतिगत उपायों का परीक्षण कीजिये। देश में उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देने हेतु उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities) निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को नि:शुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं? (2020)

- 1,00,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को

- 2,00,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को

- 3,00,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछडे़ वर्ग (OBC) के सदस्य को

- सभी वरिष्ठ नागरिकों को

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1 और 4

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. भारत में महिला सशक्तीकरण के लिये जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएँ एवं स्थिति हैं? (2016)