जैव विविधता और पर्यावरण

वायु प्रदूषण शमन हेतु डेटा प्रामाणिकता का महत्त्व

- 03 May 2025

- 113 min read

यह एडिटोरियल 26/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Data dressing will not help in fight against pollution," पर आधारित है। इस लेख में वायु प्रदूषण से संबंधित डेटा हेरफेर के मुद्दे को उजागर किया गया है, जो नीति निर्माताओं और आम जनता दोनों को गुमराह कर सकता है। लेख में प्रदूषण के प्रभावी शमन में सटीक और व्यापक डेटा की आवश्यकता के महत्त्व को रेखांकित किया गया है।

प्रिलिम्स के लिये:सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI), पराली दहन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2024, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, SAFAR पोर्टल, ग्रेडेड रिस्पाॅन्स एक्शन प्लान, BS-VI वाहन, FAME, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, MC मेहता बनाम भारत संघ मामला, CPCB मेन्स के लिये:भारतीय शहरों में निम्नस्तरीय वायु गुणवत्ता के मुद्दे और संबंधित चुनौतियाँ, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जीवन का अधिकार, प्रदूषण से संबंधित आँकड़ों की प्रामाणिकता के मुद्दे |

भारत में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यढाँचे की रणनीतिक तैनाती अब जाँच के दायरे में आ गई है। दिल्ली सरकार द्वारा आनंद विहार जैसे उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों के बजाय JNU और दिल्ली छावनी जैसे अपेक्षाकृत कम प्रदूषण और कम घनत्व वाले क्षेत्रों में छह नए सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) स्थापित करने के निर्णय ने डेटा इंटीग्रिटी के संदर्भ में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। भारत में वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष 1.67 मिलियन असामयिक मौतें होती हैं (लैंसेट, 2020), यह एडिटोरियल भारत के प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों के लिये पारदर्शी निगरानी के महत्त्व और प्रगति में बाधा डालने वाली चुनौतियों की जाँच को रेखांकित करता है।

भारत के वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यढाँचे में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या हैं?

- निगरानी अवसंरचना की अनुचित स्थापना: कम प्रदूषण वाले क्षेत्रों में CAAQMS की स्थापना से वायु गुणवत्ता की एक विषम तस्वीर बनती है, जो ओखला (नोएडा) जैसे हॉटस्पॉट में प्रदूषण की गंभीरता को छुपाती है।

- यह ‘डेटा ड्रेसिंग’ न केवल नीति निर्माताओं को गुमराह करता है, बल्कि जनता का विश्वास भी समाप्त करता है, क्योंकि प्रदूषित क्षेत्रों में नागरिकों को अनसुलझे स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

- उदाहरण के लिये, आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) नवंबर 2023 में 426 तक पहुँच गया, जबकि दिल्ली छावनी में 172 दर्ज किया गया, जो असमानता को दर्शाता है।

- संस्थागत और तकनीकी सीमाएँ: 1,000 से अधिक स्टेशनों के साथ भारत का वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क व्यापक है (CAAQMS की स्थापना और संचालन पर 1 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है) लेकिन इसे परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- कई CAAQMS बिजली कटौती या खराब रखरखाव के कारण डाउनटाइम से ग्रस्त हैं, जिससे डेटा विश्वसनीयता कम हो जाती है।

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को निगरानी का काम सौंपा गया है, लेकिन उसके पास कर्मचारियों की कमी है। 30 मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहर के लिये केवल कुछ ही पर्यावरण इंजीनियर हैं, जिससे प्रवर्तन और उपकरणों के लिये अंशांकन प्रयास सीमित हो रहे हैं।

- सार्वजनिक सहभागिता का अभाव: वायु गुणवत्ता आँकड़ों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता कम बनी हुई है तथा नागरिकों को AQI की व्याख्या करने या सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में शिक्षित करने के लिये सीमित प्रयास किये गए हैं।

- सामुदायिक भागीदारी के बिना, NCAP जैसी पहलों को गति प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सुलभ, रियल टाइम डेटा प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति नागरिकों को प्रदूषण संकट से और भी दूर कर देती है, जिससे अधिकारियों पर निर्णायक कार्रवाई करने का दबाव कम हो जाता है।

- भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय कारक: दिल्ली में वायु प्रदूषण क्षेत्रीय कारकों से बढ़ जाता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में पराली दहन, जो सर्दियों के दौरान PM2.5 में 24% का योगदान देता है (IIT-K, 2024)।

- ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त निगरानी के कारण सीमापार प्रदूषण से निपटने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के तहत समन्वित कार्रवाई जटिल हो जाती है।

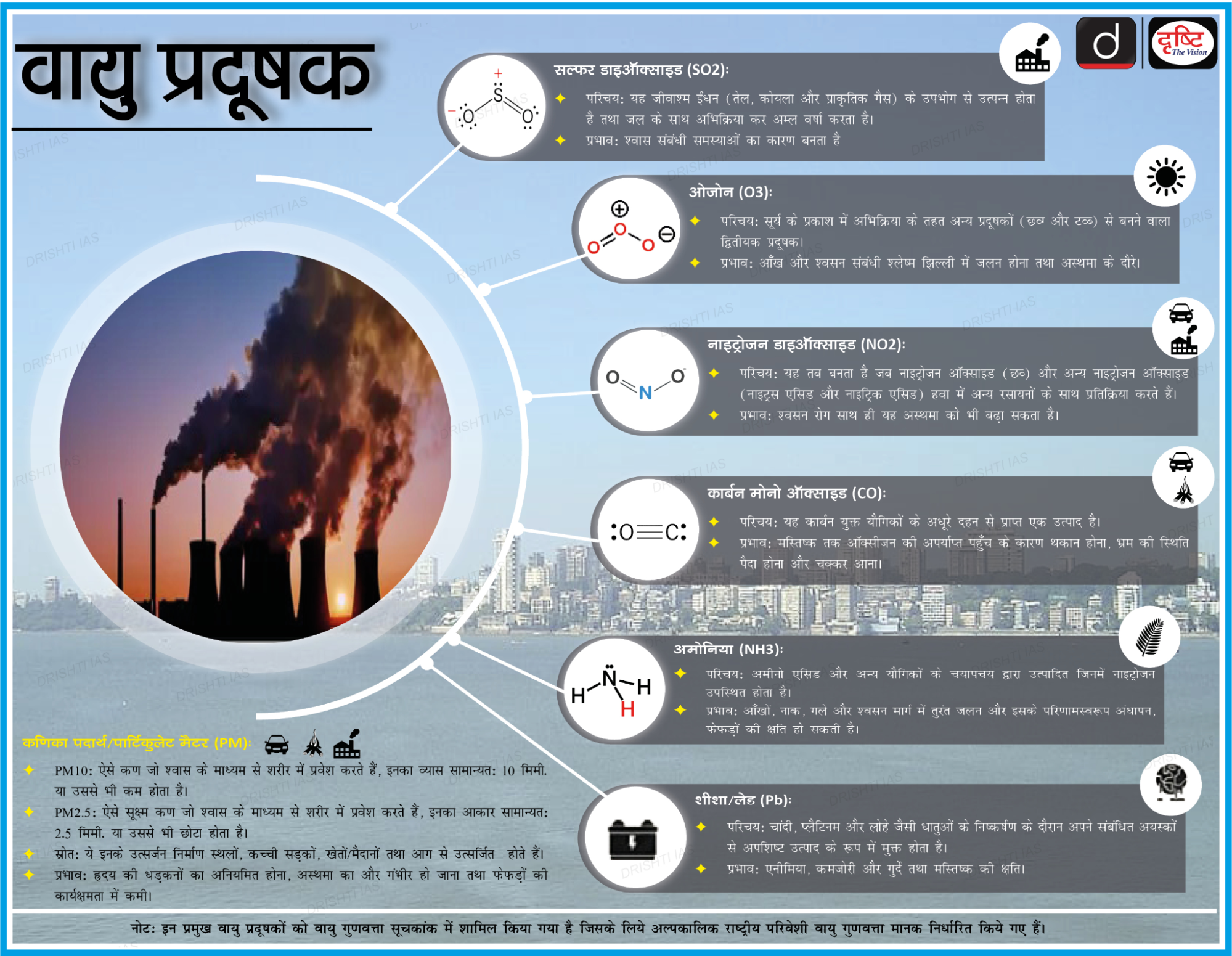

वायु प्रदूषण

- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुसार, ‘वायु प्रदूषण’ का अर्थ है— वायुमंडल में किसी भी वायु प्रदूषक की उपस्थिति। इसमें कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ (जिसमें ध्वनि भी शामिल है) ऐसी मात्रा में सम्मिलित है, जो मनुष्यों, अन्य जीव-जंतुओं, वनस्पतियों, संपत्ति या पर्यावरण के लिये हानिकारक हो सकती है या होने की प्रवृत्ति रखती हो।

पारदर्शी वायु गुणवत्ता निगरानी का क्या महत्त्व है?

- सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण: वायु प्रदूषण, विशेष रूप से PM2.5, एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है, जो वर्ष 2009 से 2019 तक प्रत्येक वर्ष लगभग डेढ़ मिलियन मौतों का कारण बनता है (लैंसेट)।

- उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्र (जैसे: आनंद विहार) जहाँ AQI प्रायः 400 से अधिक होता है, वहाँ संवेदनशील आबादी– बच्चों, बुजुर्गों और निम्न आय वाले समुदायों को श्वसन एवं हृदय संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

- ऐसे क्षेत्रों में CAAQMS की रणनीतिक स्थापना रियल टाइम डेटा प्रदान करती है, जिससे एंटी-स्मॉग गन या यातायात नियंत्रण जैसे लक्षित हस्तक्षेप संभव हो पाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सकता है।

- साक्ष्य आधारित नीति निर्माण: सटीक वायु गुणवत्ता डेटा प्रभावी पर्यावरणीय शासन की आधारशिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), जिसका लक्ष्य वर्ष 2026 तक (आधार वर्ष 2019-20) पार्टिकुलेट मैटर को 40% तक कम करना है, शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं को डिज़ाइन करने के लिये विश्वसनीय डेटा पर निर्भर करता है।

- दिल्ली में देखा गया है कि अनुचित स्थान पर स्थापित मॉनिटर AQI रीडिंग को विकृत कर देते हैं, जिससे ग्रेडेड रिस्पाॅन्स एक्शन प्लान (GRAP) जैसी नीतियों को नुकसान पहुँचता है तथा औद्योगिक या यातायात-भारी क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में विलंब होता है।

- आर्थिक दक्षता: स्वास्थ्य देखभाल व्यय और उत्पादकता की हानि के कारण वायु प्रदूषण के कारण भारत को प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 3% नुकसान होता है (विश्व बैंक, 2022)।

- प्रत्येक CAAQMS, जिसकी कीमत ₹1 करोड़ से अधिक है, एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में इन्हें स्थापित करने से इनका प्रभाव अधिकतम होता है, यह सुनिश्चित होता है कि संसाधनों का उपयोग महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदुषण शमन के लिये किया जाता है, न कि दिल्ली छावनी जैसे हरित क्षेत्रों से भ्रामक रूप से आशावादी डेटा उत्पन्न करने के लिये, जहाँ AQI प्रायः आनंद विहार से 100 अंक कम होता है।

भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति और प्रभाव क्या है?

- भारत में वायु प्रदूषण: IQAir की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2024 के अनुसार, भारत 5वाँ सबसे प्रदूषित देश है, जिसका औसत PM2.5 स्तर 50.6 µg/m³ है, जो WHO की सुरक्षित सीमा (5 µg/m³) से 10 गुना अधिक है।

- दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जबकि बर्नीहाट (असम-मेघालय सीमा) विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है।

- वैश्विक प्रदूषण सूची में भारत शीर्ष स्तर पर है, जहाँ शीर्ष 10 में से 6 शहर तथा शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर 99% आबादी प्रदूषित हवा में साँस लेने को विवश है तथा निम्न और मध्यम आय वाले देश सबसे अधिक प्रभावित हैं।

वायु प्रदूषण का प्रभाव:

- स्वास्थ्य प्रभाव: वर्ष 2021 में, वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 8.1 मिलियन मौतें हुईं, जिसमें भारत (2.1 मिलियन) और चीन (2.3 मिलियन) सबसे अधिक प्रभावित हुए (स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024)।

- स्वास्थ्य प्रभावों में श्वसन संक्रमण, फुफ्फुस रोग, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), अस्थमा, हृदयाघात और जठरांत्र संबंधी समस्याएँ शामिल हैं।

- आर्थिक हानि: वायु प्रदूषण उत्पादकता को कम करके, स्वास्थ्य लागत में वृद्धि करके और परिसंपत्ति दक्षता को कम करके GDP वृद्धि (3%) को कम करता है।

- कम होती सौर दक्षता: वायु प्रदूषण विकिरण को अवरुद्ध करके सौर ऊर्जा दक्षता को कम करता है, जबकि बढ़ता तापमान फोटोवोल्टिक प्रदर्शन को कम करता है।

- वर्ष 2041-2050 तक भारत की सौर पैनल दक्षता में 2.3% की गिरावट आ सकती है, जिससे कम से कम 840 GWh बिजली की वार्षिक हानि होगी।

- पर्यावरणीय क्षरण: वायु प्रदूषण ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि करके जलवायु परिवर्तन को तीव्र करता है, अम्लीय वर्षा और विषाक्त पदार्थों के निर्माण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करता है तथा जैव-विविधता को खतरा पहुँचाता है।

- यह अत्यधिक नाइट्रोजन संचय के कारण वनस्पति जगत को कमज़ोर बनाता है तथा ओज़ोन प्रदूषण के कारण प्रकाश संश्लेषण को बाधित करके फसल की पैदावार को कम करता है।

भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं?

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

- वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) पोर्टल

- ग्रेडेड रिस्पाॅन्स एक्शन प्लान (दिल्ली के लिये)

वाहन प्रदूषण कम करने के लिये:

- BS-VI वाहन

- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (FAME)

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

- NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

नोट: एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मूल अधिकार के भाग के रूप में माना।

वायु गुणवत्ता निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- CAAQMS की रणनीतिक स्थापना: भारत को हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिये GIS-आधारित प्रदूषण मैपिंग का उपयोग करके उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में CAAQMS और अन्य वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों को स्थापित करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करने से डेटा-संचालित साइट चयन सुनिश्चित हो सकता है, जिससे निवेश की निगरानी का प्रभाव अधिकतम हो सकता है।

- संस्थागत क्षमता में वृद्धि: DPCC और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCB) के लिये वित्त पोषण और स्टाफिंग में वृद्धि करना महत्त्वपूर्ण है।

- उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों और डेटा एनालिसिस में प्रशिक्षण कार्यक्रम परिचालन दक्षता में सुधार ला सकते हैं तथा निरंतर डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं।

- डेटा पारदर्शिता को बढ़ावा देना: भारत को अपने सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों में सुधार करना चाहिये और प्रदूषण संबंधी आँकड़ों (जैसे न्यायिक ग्रिड) के लिये एक स्वतंत्र मंच विकसित करना चाहिये, ताकि हेरफेर को रोकने के लिये रियल टाइम, अनफिल्टर्ड AQI डेटा प्राप्त हो सके।

- CPCB के समीर ऐप जैसी पहलों को स्थानीय प्रदूषण अलर्ट प्रदान करने के लिये बढ़ाया जा सकता है, जिससे नागरिकों को जवाबदेही की मांग करने में सशक्त बनाया जा सके।

- क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय करने के लिये CAQM के अधिदेश को सदृढ़ करने से सीमापार प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है।

- किसानों को पराली दहन के विकल्प (जैसे: पूसा डीकंपोज़र और बायोगैस के लिये बायोमास अपघटन) अपनाने के लिये प्रोत्साहन, साथ ही ग्रामीण निगरानी स्टेशनों की स्थापना, क्षेत्रीय असमानताओं से निपटने में सहायक हो सकती है।

- प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना: कम लागत वाले सेंसर नेटवर्क और उपग्रह-आधारित निगरानी को एकीकृत करके CAAQMS को पूरक बनाया जा सकता है, जिससे वंचित क्षेत्रों तक कवरेज का विस्तार हो सकता है।

- AI-संचालित प्रदूषण पूर्वानुमान उपकरण विकसित करने वाले स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी से पूर्वानुमान क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है तथा सक्रिय हस्तक्षेप में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष

भारत के वायु प्रदूषण शमन की दिशा में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, साक्ष्य-आधारित नीतियों को आगे बढ़ाने और संसाधनों का अनुकूलन करने के लिये एक सुदृढ़ एवं पारदर्शी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यढाँचे की आवश्यकता है। उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर, संस्थागत क्षमता को बढ़ाकर और नागरिकों को शामिल करके, भारत अपने निगरानी प्रयासों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्यों के साथ जोड़ सकता है। चूँकि वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिये यह मुद्दा सभी के लिये श्वसन योग्य वायु सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत शासन और तकनीकी नवाचार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. "भारत के वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिये पारदर्शी और रणनीतिक वायु गुणवत्ता निगरानी महत्त्वपूर्ण है।" भारत के वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यढाँचे में चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के लिये इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. हमारे देश के शहरों में वायु गुणता सूचकांक (Air Quality Index) का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (b) प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-से कारण/कारक बेंज़ीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न 3. प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में, जैवोपचारण (बायोरेमीडिएशन) तकनीक के कौन-सा/से लाभ है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा हाल ही में जारी किये गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (ए.क्यू.जी.) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिये। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न है ? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये, भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है ? (2021) प्रश्न 2. भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? (2020) |