जैव विविधता और पर्यावरण

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करना

- 12 Aug 2025

- 79 min read

प्रिलिम्स के लिये: आकस्मिक बाढ़, भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR), भूस्खलन, हिमस्खलन, हिमनद झील विस्फोट से बाढ़, पर्वतीय उत्थान

मेन्स के लिये: हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन (ग्लेशियरों पर प्रभाव, चरम घटनाएँ, अनुकूलन)

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के धराली गाँव में आई आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में चरम मौसम घटनाओं के कारण होने वाली आपदाओं के बढ़ते खतरे की चेतावनी है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में लगातार आने वाली आपदाओं के पीछे कौन-से कारक हैं?

- टेक्टोनिक गतिविधियाँ और भूकंप का जोखिम: हिमालय की ऊँचाई में अभी भी लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यह सतत् टेक्टोनिक गति इस क्षेत्र को विश्व के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक बनाती है।

- भारत के भूकंपीय क्षेत्र IV और V में स्थित धौलागिरि तथा सिंधु-गंगा जैसी प्रमुख भ्रंश रेखाएँ, प्लेटों के टकराव से उत्पन्न दबाव को अवशोषित करती हैं एवं इस दबाव के अचानक उत्पन्न होने से भूकंप आते हैं।

- उच्च भूकंप संभाव्यता अक्सर भूस्खलन, हिमस्खलन और यहाँ तक कि नदियों के अवरोधन से आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) जैसी घटनाओं को भी जन्म देती है।

- उदाहरण: वर्ष 2005 का कश्मीर भूकंप (परिमाण 7.6) से जम्मू-कश्मीर में भारी नुकसान हुआ।

- नाज़ुक भूगर्भीय संरचना: हिमालय भू-गर्भीय दृष्टि से युवा पर्वत हैं, जो अवसादी चट्टानों से बने हैं। इन चट्टानों का क्षरण और अपरदन आसानी से हो जाता है।

- खड़ी ढलानों के कारण गुरुत्वाकर्षण स्वाभाविक रूप से ढीली मिट्टी और चट्टानों को नीचे की ओर खींचता है, जिससे विशेषकर वर्षा या भूकंपीय झटकों के बाद भूस्खलन की घटनाएँ बार-बार होती हैं।

- हिमनद एवं बर्फ-संबंधी खतरे: इस क्षेत्र में हज़ारों हिमनद (Glaciers) और उच्च-ऊँचाई वाले हिमक्षेत्र मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन इनके पिघलने की गति को तेज़ कर रहा है, जिसके कारण हिमालयी हिमनदीय झीलों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है।

- हिंदू कुश हिमालय में, हिमनद अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं और वर्ष 2100 तक इनका आयतन 75% तक घट सकता है।

- जब ये झीलें विखंडित होती हैं (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs) बनती हैं), तो वे नीचे की ओर अचानक, विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में दक्षिण ल्होनक झील से आए एक GLOF ने सिक्किम के चुंगथांग में तीस्ता III बाँध को नष्ट कर दिया था।

- अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ और बादल फटना: भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में अक्सर ओरोग्राफिक लिफ्ट (नमी वाली हवा का पहाड़ों के ऊपर उठना) के कारण तीव्र और अल्पावधि वर्षा होती है।

- बादल फटने की घटना में एक छोटे से क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 100 मिमी से अधिक वर्षा हो सकती है, जिससे आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और भूस्खलन की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

- जुलाई, 2021 में चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ तथा भूस्खलन ने जन और बुनियादी अवसंरचना को भारी नुकसान पहुँचाया।

- नदी गतिकी और आकस्मिक बाढ़: हिमालयी नदियाँ अपेक्षाकृत नई, तीव्र प्रवाह वाली होती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद (तलछट) बहाकर लाती हैं।

- भूस्खलन या हिमनद पिघलने से नदियाँ अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो सकती हैं, जिससे प्राकृतिक बाँध बन जाते हैं। इनके टूटने पर आकस्मिक बाढ़ आ जाती है।

- इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का प्रस्तावित बाँध नदी की गतिकी को बदल सकता है और भारत के लिये संभावित ‘वाटर बम’ का खतरा उत्पन्न कर सकता है।

- निर्वनीकरण और भूमि उपयोग में परिवर्तन: सड़कों, जलविद्युत परियोजनाओं, पर्यटन सुविधाओं और कृषि के लिये वनों की कटाई करने से वृक्षों की जड़ें नष्ट हो जाती हैं, जो स्वाभाविक रूप से ढलानों को स्थिर बनाए रखती हैं। इससे वे कटाव, भूस्खलन और भारी वर्षा के दौरान अत्यधिक जल निकासी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।

- जोशीमठ (2023) में भूमि अवतलन को असुरक्षित पहाड़ी ढलानों पर अनियंत्रित निर्माण और जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंग खुदाई से जोड़ा गया।

- चार धाम जैसी परियोजनाओं ने विशेष रूप से भागीरथी इको सेंसिटिव ज़ोन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निर्वनीकरण तथा मृदा क्षरण को बढ़ाया, जिससे आपदा जोखिम में वृद्धि हुई और हिमनदों को नुकसान पहुँचा।

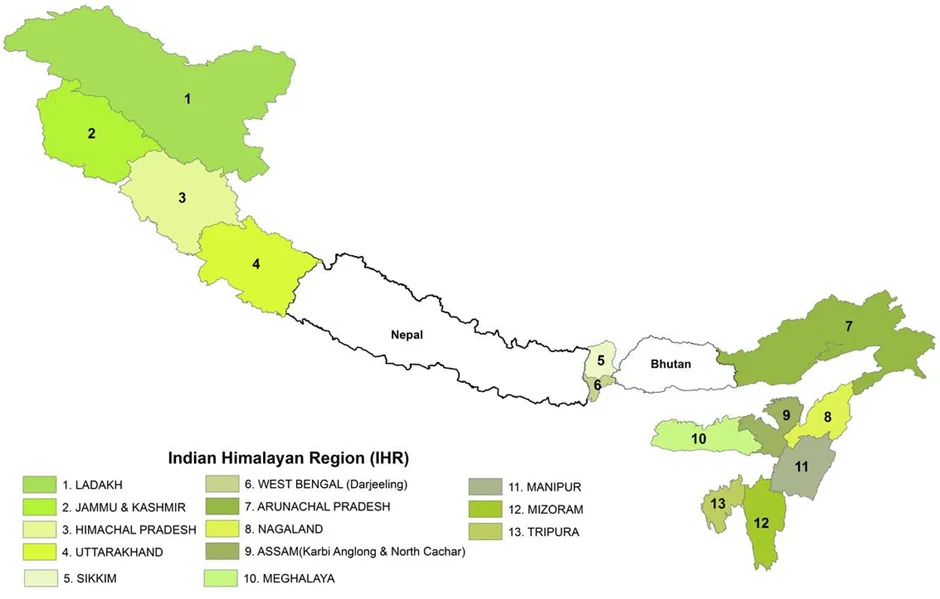

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: भारतीय हिमालयी क्षेत्र

भारत में आपदा प्रबंधन पर प्रमुख समितियाँ और उनकी सिफारिशें क्या हैं?

- मिश्रा समिति (1976): यह समिति जोशीमठ के अवतलन की जाँच के लिये गठित की गई थी। इसने सुझाव दिया कि फिसलन-प्रवण क्षेत्रों में नई निर्माण गतिविधियाँ तभी शुरू की जाएँ जब विस्तृत जाँच के बाद स्थल की स्थिरता की पुष्टि हो जाए।

- समिति ने भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण या सड़क मरम्मत के लिये वृक्षों की कटाई या चट्टानों को हटाने के विरुद्ध भी सलाह दी।

- जे.सी. पंत समिति (1999): इसने 31 प्रकार की आपदाओं को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया: जल एवं जलवायु संबंधी, भूवैज्ञानिक, रासायनिक/औद्योगिक/परमाणु, दुर्घटना संबंधी और जैविक।

- समिति ने सिफारिश की कि आपदा प्रबंधन को संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल किया जाए तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा संबंधी कानून बनाए जाएँ, साथ ही मौजूदा विनियमों जैसे भवन संहिता और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

- सुदृढ़ शासन सुनिश्चित करने के लिये, समिति ने आपदा प्रबंधन पर मंत्रिमंडलीय समिति के गठन और प्रधानमंत्री के अधीन एक राष्ट्रीय परिषद की संस्थागत स्थापना का प्रस्ताव रखा।

- इसने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय हेतु एक समर्पित आपदा प्रबंधन मंत्रालय के गठन का भी समर्थन किया।

- क्षमता निर्माण के लिये, समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की सिफारिश की।

- वित्तपोषण के संदर्भ में, इसने आपदा राहत कोष का पुनर्गठन करने, आपदा प्रतिक्रिया और रोकथाम के लिये दो नए राष्ट्रीय कोष बनाने तथा सभी स्तरों पर योजना कोष का कम- से-कम 10% आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये आरक्षित करने का सुझाव दिया।

- समिति ने तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देने, जोखिम आकलन करने, मानव संसाधन को प्रशिक्षित करने और मानक संचालन प्रक्रियाएँ विकसित करने पर भी ज़ोर दिया।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने हेतु कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास: उच्च-जोखिम वाले हिमनदीय झीलों पर सौर ऊर्जा चालित स्वचालित सेंसर तथा कैमरे स्थापित व संचालित किये जाएँ, ताकि वास्तविक समय में निगरानी हो सके और निचले क्षेत्रों की समुदायों को समय पर चेतावनी दी जा सके।

- इंजीनियरिंग और भू-तकनीकी हस्तक्षेप: ऊँचाई वाले क्षेत्रों की तार्किक चुनौतियों के बावजूद, चेक डैम, स्पिलवे, नियंत्रित जल निकासी चैनल और कैचमेंट डैम जैसी संरचनात्मक व्यवस्थाएँ लागू की जानी चाहिये।

- ये चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बाढ़ के पानी की गति और मात्रा को कम करते हैं।

- सतत् पर्यटन प्रबंधन: एक हरित पर्यटन ढाँचे अपनाना जिसमें चरम मौसम में पर्यटकों की संख्या सीमित की जाए, होमस्टे जैसे पर्यावरण-अनुकूल मॉडलों को बढ़ावा देना, अपशिष्ट और जल उपयोग मानदंडों को लागू करना तथा पर्यटन से होने वाली आय को पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली एवं आपदा शमन न्यूनीकरण के लिये निर्देशित करना।

- क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अपने अद्वितीय भूविज्ञान, जलवायु परिवर्तनशीलता और जल विज्ञान को ध्यान में रखते हुए एक अनुकूलित पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रूपरेखा की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासात्मक गतिविधियों से आपदा की भेद्यता में वृद्धि न हो।

- पहाड़ी क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय भवन संहिता में संशोधन करके भूकंपरोधी और भूस्खलनरोधी डिज़ाइन को अनिवार्य बनाया जाए।

- विकास में जलवायु और आपदा अनुकूलन को मुख्यधारा में लाना: भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में विकास परियोजनाओं को सेंडाइ फ्रेमवर्क के अनुसार आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करना चाहिये, ताकि विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और शहरी नियोजन में जोखिम के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके।

- एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र और नदी बेसिन प्रबंधन: वनीकरण, आर्द्रभूमि (वेटलैंड) का पुनरुद्धार और धारा तट स्थिरीकरण के साथ रिज-टू-वैली जलग्रहण क्षेत्र पुनर्स्थापन को अपनाना, पारंपरिक जल प्रणालियों को बहाल करना।

- बाढ़ के मैदानों के निर्माण की सीमाओं को लागू करना तथा अपस्ट्रीम-डाउनस्ट्रीम आपदा लिंक के लिये बेसिन-स्तरीय शासन स्थापित करना।

- सामुदायिक जागरूकता और तैयारी: भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ और ग्लेशियर पिघलने जैसे संभावित खतरों के बारे में निचले इलाकों की आबादी को शिक्षित करना तथा उन्हें शामिल करना, स्थानीय तैयारियों के लिये पंचायतों को सशक्त बनाना एवं समुदाय के स्वामित्व वाले आश्रयों के साथ सहभागी आपदा मानचित्रण को बढ़ावा देना।

- एकीकृत बहु-एजेंसी समन्वय: जोखिम मूल्यांकन, निगरानी और शमन के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC), केंद्रीय जल आयोग, राज्य सरकारों तथा वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

हिमालयी स्थिरता के लिये पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के साथ विकास का संतुलन आवश्यक है। भूमि-उपयोग नियमों, जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे और हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन (NMHS) जैसी पहलों द्वारा समर्थित सामुदायिक तैयारियों को मज़बूत करके, आपदा जोखिमों को कम किया जा सकता है तथा साथ ही सुरक्षित एवं स्थायी बस्तियों के लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं के कारणों पर चर्चा कीजिये तथा इन आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: (2012)

- गहरे खड्ड

- U घुमाव वाले नदी मार्ग

- समानांतर पर्वत श्रेणियाँ

- भूस्खलन के लिये उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता

उपर्युक्त में से कौन-से हिमालय के तरुण वलित पर्वत (नवीन मोड़दार पर्वत) के साक्ष्य कहे जा सकते हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्रायः होते रहने के कारण बताइये। (2013)

प्रश्न. भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिये। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिये। (2021)

प्रश्न. आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परिभाषित करने हेतु भेद्यता एक आवश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता को किस प्रकार और किन-किन तरीकों के साथ चरित्र-चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिये। (2019)