भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की चार श्रम संहिताओं का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन

- 25 Nov 2025

- 117 min read

प्रिलिम्स के लिये: मज़दूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त (OSH) संहिता, 2020

मेन्स के लिये: भारत की श्रम संहिताएँ: अवसर और चुनौतियाँ; श्रम सुधार तथा रोज़गार सृजन और औपचारिककरण में उनकी भूमिका

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं- मज़दूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त (OSH) संहिता, 2020 को लागू करने की घोषणा की है, जो पहले मौजूद 29 श्रम कानूनों का स्थान लेंगी।

- यह सुधार श्रम विनियमन को आधुनिक बनाने, श्रमिक सुरक्षा को मज़बूत करने तथा एक सरल, भविष्य-उन्मुख ढाँचा तैयार करने का लक्ष्य रखता है, जो एक सुदृढ़ कार्यबल एवं आत्मनिर्भर भारत को समर्थन दे सके।

- दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) की सिफारिशों के आधार पर इन चार श्रम संहिताओं को अधिनियमित किया गया था, जिसमें अनेक श्रम कानूनों को चार कार्यात्मक संहिताओं में सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया था।

चार श्रम संहिताओं के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- श्रम संहिता: श्रम संहिता उन समेकित कानूनों का समूह है जो नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों को विनियमित करते हैं, जिनमें वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और कार्यस्थल सुरक्षा शामिल है।

भारत की चार श्रम संहिताएँ

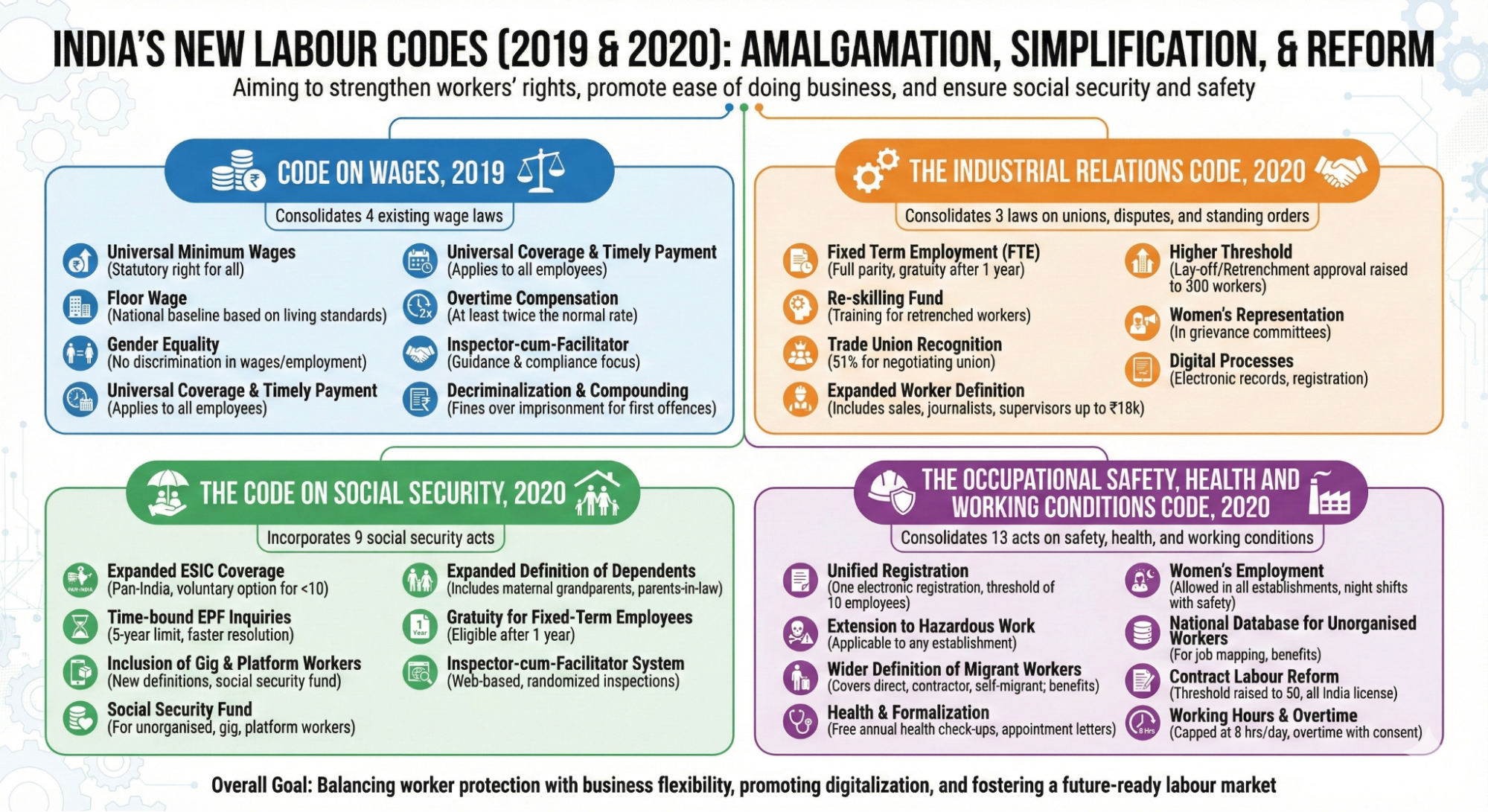

- मज़दूरी संहिता, 2019: यह चार प्रमुख कानूनों (वेतन भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976) को एक ही ढाँचे में समाहित करती है।

- यह वेतन नियमों में एकरूपता लाती है, निष्पक्ष और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और नियोक्ताओं के लिये अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए श्रमिकों के अधिकारों को मज़बूत करती है।

- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: यह पूर्व के कई कानूनों व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों को मिलाकर सरल बनाती है।

- यह संघ की मान्यता, नियोजन की शर्तों और विवाद निवारण से संबंधित नियमों को सुव्यवस्थित करके श्रमिक अधिकारों तथा औद्योगिक स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: यह नौ मौजूदा कानूनों जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को एकीकृत ढाँचे में समाहित करती है। यह असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित सभी श्रमिकों तक लाभों का विस्तार करती है।

- यह मातृत्व, स्वास्थ्य, जीवन बीमा और भविष्य निधि जैसे लाभों को शामिल करती है, साथ ही डिजिटल प्रक्रियाओं तथा सरल अनुपालन को बढ़ावा देती है।

- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता, 2020: यह 13 श्रम कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951 और खान अधिनियम, 1952 को समेकित करती है।

- यह संहिता सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करने का उद्देश्य रखती है तथा व्यवसायों के लिये अनुपालन को सरल बनाकर एक अधिक कुशल, न्यायसंगत और भविष्य-उन्मुख श्रम व्यवस्था निर्मित करती है।

|

श्रम संहिता |

प्रमुख प्रावधान |

|

मज़दूरी संहिता, 2019 |

|

|

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 |

|

|

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 |

|

|

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 |

|

भारत के श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- कानूनी ढाँचा: भारत में 29 अलग-अलग श्रम कानून थे, जिनमें कई प्रावधान एक-दूसरे से ओवरलैप करते थे, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिये अनुपालन जटिल और समय लेने वाला हो जाता था।

- पुराने प्रावधान: कई कानून स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता-पश्चात् के आरंभिक काल में बनाए गए थे तथा अब वे आधुनिक उद्योग प्रथाओं, प्रौद्योगिकी या रोज़गार के नए रूपों के अनुकूल नहीं थे।

- उच्च अनुपालन बोझ: अनेक लाइसेंस, पंजीकरण और रिटर्न के कारण कागज़ी कार्रवाई बढ़ गई और व्यवसायों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिये सुचारू रूप से संचालन करना कठिन हो गया।

- सीमित श्रमिक कवरेज़: कई सुरक्षाएँ केवल विशिष्ट श्रेणियों या क्षेत्रों पर ही लागू होती हैं, जिससे बड़ी संख्या में अनौपचारिक और असंगठित श्रमिक इससे वंचित रह जाते हैं।

- कार्य की बदलती प्रकृति: गिग कार्य, प्लेटफॉर्म नौकरियॉं, निश्चित अवधि के रोज़गार और अनुकूलता सेवा-आधारित भूमिकाओं के बढ़ने से अद्यतन नियामक ढाँचे की आवश्यकता हुई।

- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता: सिंगापुर जैसी अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं ने श्रम नियमों का आधुनिकीकरण और समेकन किया है तथा भारत को भी निवेश आकर्षित करने एवं विकास को समर्थन प्रदान करने के लिये इसी प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है।

- श्रमिक कल्याण में सुधार: पूर्ववर्ती प्रणाली में मज़दूरी, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिये एकसमान मानकों का अभाव था, जिसके कारण श्रम संरक्षण में अंतराल उत्पन्न हो गया।

- रोज़गार और औपचारिकता को बढ़ावा देना: सरलीकृत नियम उद्योगों को समर्थन देते हैं, रोज़गार सृजन में सुधार करते हैं तथा श्रमिकों को अनौपचारिक से औपचारिक रोज़गार की ओर स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं।

भारत की नई श्रम संहिताओं के संबंध में प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- लघु व्यवसायों और MSME के लिये उच्च अनुपालन: विस्तारित ESIC, PF और सुरक्षा अधिदेश सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये श्रम लागत में वृद्धि करते हैं।

- MSME को कार्यबल के आकार का पुनर्गठन करने, डिजिटल मानव संसाधन प्रणालियों, चिकित्सा जाँच और नए कार्यस्थल मानकों में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है।

- केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय: श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिये केंद्र और राज्य दोनों को अपने नियम बनाने और उन्हें संरेखित करने होंगे।

- सीमाओं और छूटों में राज्य-स्तरीय अनुकूलन भ्रम उत्पन्न कर सकता है, अनुपालन में असंगतियाँ ला सकता है तथा कानूनी विवादों को बढ़ा सकता है, जिससे पूरे देश में श्रमिक सुरक्षा असमान हो जाने का जोखिम रहता है।

- हड़तालों का विनियमन और यूनियन मान्यता: हड़तालों के नियमन और यूनियन मान्यता से जुड़ा 51% एकल-यूनियन नियम छोटे यूनियनों को कमज़ोर कर सकता है और श्रमिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया को और जटिल बना सकता है।

- यदि श्रमिकों को लगता है कि प्रक्रियागत बाधाएँ अनुचित हैं तो हड़ताल पर प्रतिबंध तनाव को रोकने के बजाय उसे बढ़ा सकते हैं।

- श्रमिकों के बीच जागरूकता का अंतर: कई श्रमिक, विशेष रूप से अनौपचारिक, प्रवासी और संविदात्मक, नियुक्ति पत्र, ESIC, न्यूनतम वेतन या शिकायत अधिकार जैसे नए अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं।

- निश्चित अवधि के रोज़गार के बारे में चिंताएँ: नियोक्ता स्थायीपन से बचने के लिये FTE अनुबंधों का अधिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे नौकरी की असुरक्षा बढ़ जाती है।

- न्यायालयों में यह विवाद बढ़ सकता है कि क्या बार-बार निश्चित अनुबंधों को प्रच्छन्न स्थायी रोज़गार माना जाता है।

- छँटनी के लिये आवश्यक सरकारी अनुमोदन की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर दी गई है। इससे नियोक्ताओं को अधिक अनुकूलता मिलेगी, लेकिन इससे श्रमिकों की सुरक्षा कमज़ोर पड़ सकती है।

- संक्रमण के दौरान कार्यबल में व्यवधान: वेतन ढाँचे, ओवरटाइम संबंधी नियमों और रोज़गार वर्गीकरण में बदलाव के कारण नियोक्ता कुछ समय के लिये नई भर्ती को रोक सकते हैं।

|

अधिकार |

संबंधित अनुच्छेद |

श्रम संबंध |

|

समानता (Equality) |

14–18 |

उचित वेतन, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का निषेध |

|

स्वतंत्रता (Freedom) |

19–22 |

संघ बनाने की स्वतंत्रता (ट्रेड यूनियनों का गठन) |

|

शोषण के विरुद्ध अधिकार (Against Exploitation) |

23–24 |

बंधुआ मज़दूरी का निषेध, खतरनाक कार्यों में बाल श्रम पर प्रतिबंध |

|

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Life and Personal Liberty) |

21 |

सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों का अधिकार |

|

संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedies) |

32–35 |

श्रम अधिकारों के प्रवर्तन हेतु लोक हित याचिका (PIL) का उपयोग |

- मुख्य मामले:

- बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984): सम्मान के साथ जीने के अधिकार में मज़दूरों के अधिकार भी शामिल हैं।

- पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (1983): अनुच्छेद 23 के तहत मिनिमम मज़दूरी से कम मज़दूरी ज़बरदस्ती मज़दूरी मानी जाती है।

- नीरजा चौधरी (1984): बंधुआ मज़दूरों का पुनर्वास किया जाना चाहिये।

नई श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये किन उपायों की आवश्यकता है?

- राज्यों के बीच एकरूपता: श्रम संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिये एक मॉडल नियम-पुस्तिका या अंतर-सरकारी श्रम परिषद बनाई जा सकती है, जिससे भ्रम कम होगा और पूरे देश में श्रमिक संरक्षण के मानक एक समान रहेंगे।

- फिक्स्ड-टर्म रोज़गार के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा: ऐसे स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिये, जो नियोक्ताओं को स्थायी नियुक्ति से बचने के लिये फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट का गलत उपयोग करने से रोकें।

- नियमित ऑडिट और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जानी चाहिये, ताकि श्रमिकों को किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षित रखा जा सके।

- गिग श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना: एक राष्ट्रीय गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक नीति तैयार की जानी चाहिये, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियों के अनिवार्य योगदान का प्रावधान हो।

- MSME के लिये क्षमता और अनुपालन समर्थन: छोटे उद्यमों को संक्रमण अवधि में सहायता देने के लिये डिजिटल हेल्पडेस्क, सरल फाइलिंग मॉड्यूल और अस्थायी वित्तीय सहायता (जैसे EPF में सह-योगदान) उपलब्ध कराई जानी चाहिये, ताकि वे लागत और अनुपालन में होने वाले बदलावों को आसानी से अपना सकें।

निष्कर्ष:

नई श्रम संहिता (Labour Codes) भारत के श्रम ढाँचे में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिक कल्याण और व्यापारिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करना है। अनुपालन को सरल बनाकर, सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाकर और उचित वेतन सुनिश्चित करके, ये सुधार श्रमिकों और उद्योग—दोनों का समर्थन करने वाले एक अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और विकास-उन्मुख श्रम पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला प्रदान करते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: “भारत की समेकित श्रम संहिताएँ श्रमिक कल्याण और औद्योगिक समुत्थानशीलता के बीच संतुलन स्थापित करती हैं।” विश्लेषणात्मक रूप से विवेचना कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. किस संस्था ने मूल रूप से श्रम कानूनों के एकीकरण की सिफारिश की थी?

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मौज़ूदा श्रम कानूनों को व्यापक कार्यात्मक संहिताओं में समूहित करने की सिफारिश की थी।

2. मौजूदा श्रम कानूनों के संहिताकरण का उद्देश्य क्या है?

जटिल और पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाकर एक आधुनिक और एकसमान ढाँचे में परिवर्तित करना, ताकि अनुपालन में सुधार हो, श्रमिकों की सुरक्षा मज़बूत हो और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिल सके।

3. क्या श्रम संहिताएँ सार्वभौमिक न्यूनतम मज़दूरी प्रदान करती हैं?

वेतन संहिता सभी श्रमिकों के लिये एक सार्वभौमिक न्यूनतम मज़दूरी सुनिश्चित करता है और एक फ़्लोर वेज (न्यूनतम आधार वेतन) की व्यवस्था करता है, जिसके नीचे राज्य अपनी मज़दूरी निर्धारित नहीं कर सकते।

4. गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इन सुधारों के तहत किस प्रकार शामिल किया गया है?

सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक मान्यता दी गई है।

एग्रीगेटर कंपनियों को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1–2% (पेआउट के 5% की अधिकतम सीमा के साथ) एक कल्याण कोष में योगदान करना अनिवार्य है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारत में, निम्नलिखित में कौन एक, उन फैक्टरियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं, औद्योगिक विवादों, समापनों, छँटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है?

(a) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(b) उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

(c) श्रम ब्यूरो

(d) राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली

उत्तर:(c)

मेन्स:

प्रश्न. भारत में श्रम बाज़ार सुधारों के संदर्भ में, चार 'श्रम संहिताओं' के गुण व दोषों की विवेचना कीजिये। इस संबंध मेंअभी तक क्या प्रगति हुई है? (2024)